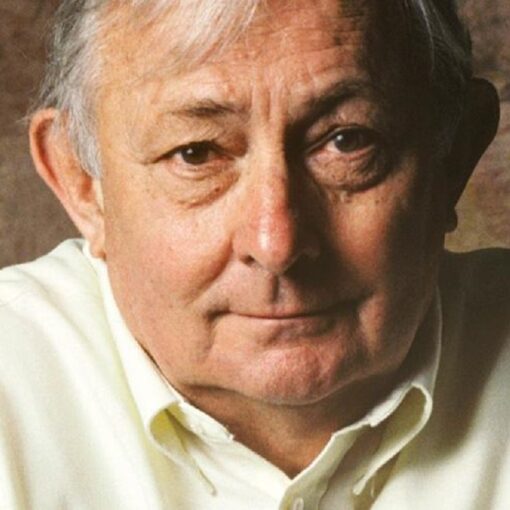

Paul Benjamin Auster (3 février 1947 – 30 avril 2024) est un écrivain, scénariste et réalisateur américain majeur. Né à Newark dans le New Jersey, il passe la majeure partie de sa vie à Brooklyn, New York, quartier qui deviendra central dans son œuvre.

Issu d’une famille juive d’Europe centrale et de l’Est, il développe très tôt une passion pour l’écriture. Après des études de littérature à l’université Columbia, il séjourne en France où il vit de traductions d’auteurs comme Mallarmé, Sartre et Simenon. Son premier succès littéraire survient avec « L’invention de la solitude » (1982), une autobiographie écrite après la mort de son père.

Sa renommée internationale s’établit avec la « Trilogie new-yorkaise » (1985-1986), suivie de nombreux romans acclamés dont « Moon Palace » et « Léviathan » (Prix Médicis étranger 1993). Il s’aventure également dans le cinéma, scénarisant « Smoke » et réalisant « Lulu on the Bridge » et « La Vie intérieure de Martin Frost ».

Marié à la romancière Siri Hustvedt depuis 1981, il est le père de deux enfants : le photographe Daniel Auster (décédé en 2022) et la chanteuse Sophie Auster. Son dernier roman, « Baumgartner », est paru l’année de sa mort, alors qu’il luttait contre un cancer du poumon. Il s’est éteint à Brooklyn le 30 avril 2024, laissant derrière lui une œuvre abondante qui lui a valu de nombreuses distinctions.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

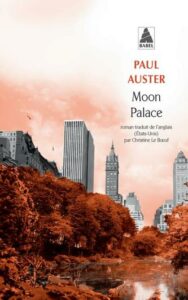

1. Moon Palace (1989)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1965, Marco Stanley Fogg arrive à New York pour ses études. Orphelin de mère, élevé par un oncle musicien qui vient de mourir, le jeune homme s’installe dans un minuscule studio miteux où les cartons de livres hérités de son oncle lui servent de meubles. Sans ressources, il vend peu à peu sa bibliothèque puis se retrouve à la rue. Il erre dans Central Park, se nourrissant de déchets, jusqu’à ce que son ami Zimmer et une jeune femme, Kitty Wu, le sauvent in extremis.

Une fois remis sur pied, il devient l’assistant de Thomas Effing, un vieillard acariâtre cloué dans un fauteuil roulant. Cette rencontre bouleverse son existence : le vieil homme lui raconte son passé mystérieux et lui demande d’écrire sa nécrologie. À sa mort, Fogg rencontre son fils, Solomon Barber, qui lui révèle des secrets de famille inattendus.

Autour du livre

Publié en 1989, « Moon Palace » est une fresque américaine sur trois générations. Elle se déroule simultanément dans les rues de Manhattan et les paysages désertiques du Midwest, à l’époque où les premiers hommes posent le pied sur la Lune. L’astre lunaire imprègne chaque strate du récit – du nom du restaurant chinois qui scintille dans la nuit new-yorkaise aux tableaux de Ralph Albert Blakelock, en passant par l’orchestre de l’oncle Victor baptisé « The Moon Men ».

La construction narrative opère tel un jeu de miroirs à multiples facettes. Les histoires s’emboîtent comme des poupées gigognes, chacune dévoilant une nouvelle couche de sens et de mystère. Le personnage central, Marco Stanley Fogg, porte dans son nom même la marque du déracinement et de l’errance : Marco évoque Marco Polo, Stanley renvoie au journaliste parti à la recherche de Livingstone, tandis que Fogg rappelle le héros de Jules Verne. Cette nomenclature préfigure la quête identitaire qui sous-tend l’ensemble du récit.

La solitude constitue l’un des motifs structurants de l’œuvre. Les personnages réagissent en solitaires, refusant instinctivement le soutien d’autrui même dans les situations les plus extrêmes. Cette tendance trouve son paroxysme dans l’épisode de Central Park, où Marco Fogg, réduit à l’état de spectre, se dissout littéralement dans l’anonymat urbain. Paul Auster dresse un parallèle saisissant entre l’effacement physique du protagoniste et sa disparition sociale.

Les coïncidences qui émaillent la trame narrative ne relèvent pas du simple artifice romanesque. Elles participent d’une réflexion plus large sur le hasard et la destinée, thème cher à Auster qu’il développe ici avec une maîtrise particulière. La rencontre avec Thomas Effing, les révélations sur Solomon Barber : ces événements en apparence fortuits dessinent peu à peu une constellation de sens.

La dimension artistique irrigue également l’ensemble des pages. Les toiles de Blakelock, les théories de Tesla sur l’électricité, les livres qui meublent littéralement l’appartement de Marco : l’art sous toutes ses formes apparaît comme un refuge face au chaos du monde, mais aussi comme un moyen de le déchiffrer. Comme le souligne l’un des personnages : « Le véritable but de l’art n’était pas de créer de beaux objets (…) C’était une méthode pour comprendre, une manière de pénétrer le monde et d’y trouver sa place. »

Le temps lui-même adopte une structure circulaire, à l’image des phases de la Lune. La formule attribuée à Tesla dans le roman – « Le soleil est le passé, la Terre est le présent, la lune est le futur » – offre une clé de lecture essentielle. Elle suggère que l’histoire de Marco, tout comme celle de l’Amérique, s’inscrit dans un cycle perpétuel de perte et de renouveau.

Certains aspects autobiographiques transparaissent en filigrane. Paul Auster et Marco Fogg sont tous deux nés en 1947, ont fréquenté l’université Columbia et vécu des périodes de dénuement extrême. Ces parallèles contribuent à ancrer la dimension mythique du récit dans un terreau de vécu authentique.

La réception critique lors de la parution souligne la singularité de « Moon Palace » dans l’œuvre d’Auster. Joyce Reiser Kornblatt, dans le New York Times, s’interroge même : s’agirait-il d’un roman de jeunesse remanié après les succès plus expérimentaux de l’auteur ? Cette hypothèse traduit bien le caractère hybride du texte, qui marie l’ampleur du roman d’apprentissage classique à la sophistication narrative postmoderne.

Aux éditions BABEL ; 480 pages.

2. Léviathan (1992)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1990, Peter Aaron apprend dans le journal qu’un homme s’est tué en manipulant une bombe. Il comprend aussitôt qu’il s’agit de son ami Benjamin Sachs, écrivain comme lui. Tandis que le FBI enquête sur cette mort mystérieuse, Aaron entreprend de raconter la trajectoire de cet homme brillant qu’il a connu quinze ans plus tôt à New York.

L’histoire remonte le fil des événements qui ont conduit Sachs à sa perte : une chute quasi-mortelle dans un escalier, un divorce, l’abandon de l’écriture, puis une retraite dans le Vermont. Sa rencontre fortuite avec un homme qu’il tue par accident le précipite dans une spirale destructrice. Il devient alors le « Fantôme de la Liberté », un poseur de bombes qui s’attaque aux répliques de la célèbre statue à travers les États-Unis.

Autour du livre

Dans « Léviathan », Paul Auster tisse une trame narrative complexe qui débute par une fin explosive : la mort d’un homme dans le Wisconsin, pulvérisé par sa propre bombe. Cette structure inversée permet d’emblée de saisir la singularité de l’œuvre : non pas tant la résolution d’une énigme que la compréhension d’un basculement existentiel.

Le titre fait référence au monstre biblique que Thomas Hobbes utilise comme métaphore de l’État dans son traité philosophique éponyme de 1651. Cette figure mythologique incarne le pouvoir absolu, seul garant possible d’une société civile selon Hobbes. En choisissant ce symbole, Auster établit un parallèle entre le destin de Benjamin Sachs et sa lutte contre l’autorité étatique, symbolisée par les reproductions de la Statue de la Liberté qu’il fait exploser à travers le pays.

La construction du récit repose sur un jeu de miroirs entre Peter Aaron et Benjamin Sachs, deux écrivains new-yorkais dont les destins s’entremêlent. Aaron partage les initiales de Paul Auster, tandis que sa femme Iris porte le prénom inversé de Siri Hustvedt, l’épouse de l’auteur. Ces références autobiographiques créent une mise en abyme où fiction et réalité se confondent.

L’œuvre contient également un personnage inspiré de l’artiste conceptuelle Sophie Calle, explicitement remerciée par Auster dans son introduction pour lui avoir permis de « mêler fait et fiction ». Cette Maria Turner, photographe qui suit des inconnus pour documenter leur vie, incarne la thématique de l’observation et de la reconstruction identitaire qui traverse le roman.

Le contexte politique des années Reagan constitue la toile de fond sur laquelle se déploie la radicalisation de Sachs. Sa transformation d’écrivain en terroriste symbolise le passage de la contestation intellectuelle à l’action directe, questionnant l’efficacité de l’art face aux dérives de la société américaine.

La narration emprunte certains codes du roman noir – l’enquête, le mystère, la violence – mais les détourne pour construire une réflexion plus large sur la nature du destin et le rôle des coïncidences dans nos vies. Les événements s’enchaînent selon une logique qui échappe aux personnages, comme si le hasard lui-même devenait un protagoniste à part entière.

« Léviathan » interroge également le rapport entre écriture et action. Le livre inachevé de Sachs, qui donne son titre au roman, devient le symbole d’une impossibilité : celle de concilier la création artistique avec l’urgence d’agir sur le monde. Cette tension traverse l’ensemble de l’œuvre, incarnée par les trajectoires opposées d’Aaron, qui persiste dans l’écriture, et de Sachs, qui choisit la voie de l’action directe.

Couronné par le Prix Médicis étranger en 1993, « Léviathan » s’inscrit dans une tradition littéraire américaine qui interroge les fondements de la démocratie. Les critiques ont établi des parallèles avec l’œuvre de Don DeLillo, à qui le livre est d’ailleurs dédié, notamment dans leur traitement du terrorisme comme expression d’une crise identitaire nationale. Le roman a fait l’objet d’une adaptation en feuilleton radiophonique par le WDR en 2004, avec une distribution comprenant des acteurs de renom comme Ulrich Matthes et Nina Hoss.

Aux éditions BABEL ; 432 pages.

3. Mr Vertigo (1994)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Saint-Louis, 1927. Un gamin des rues prénommé Walt croise la route de maître Yehudi, un homme énigmatique qui lui fait une proposition extraordinaire : lui apprendre à voler. L’enfant le suit jusqu’à une ferme perdue du Kansas, où il rejoint une étrange maisonnée : Maman Sioux, une Indienne au visage marqué par les épreuves, et Esope, un jeune Noir estropié mais doué d’une intelligence exceptionnelle. Commence alors un apprentissage impitoyable qui durera trois ans.

Le miracle se produit : Walt parvient à s’élever dans les airs. Son don stupéfiant le propulse sous les projecteurs des plus grandes salles de spectacle du pays. Mais le succès a un prix : le Ku Klux Klan massacre ses amis, son oncle avide le traque sans relâche, et ses pouvoirs commencent à le faire souffrir atrocement. La mort tragique de maître Yehudi marque le début d’une longue descente aux enfers.

Autour du livre

Avec « Mr Vertigo », Paul Auster mélange les genres en empruntant au conte fantastique, au roman d’apprentissage et à la fresque historique pour dépeindre l’Amérique des années 1920-1930. Cette période charnière, marquée par des bouleversements sociaux et économiques majeurs, sert de toile de fond à une narration qui oscille entre réalisme et merveilleux.

L’originalité du récit tient à sa structure binaire. La première partie présente l’initiation de Walt et son ascension, tandis que la seconde suit sa chute et sa rédemption. Cette dualité ne se limite pas à la structure : elle imprègne l’ensemble du roman à travers des couples d’opposés – l’élévation et la chute, l’innocence et la corruption, la magie et la réalité brutale.

Les personnages secondaires dépassent leur fonction narrative pour incarner différentes facettes de l’Amérique. Maître Yehudi, juif hongrois érudit passionné par Spinoza, représente l’immigrant cultivé. Maman Sioux, descendante de Sitting Bull, évoque le sort des Amérindiens. Quant à Esope, jeune noir brillant destiné à Yale, il symbolise les espoirs et les tragédies de la communauté afro-américaine face au racisme institutionnalisé du Ku Klux Klan.

Le roman questionne la notion même du prodige et du spectaculaire dans la société américaine. Walt devient une attraction de foire, mais son don extraordinaire finit par lui causer une souffrance physique insupportable. Cette métaphore du prix à payer pour le succès résonne avec l’histoire du baseball et la figure tragique de Dizzy Dean, dont la carrière est brisée par les blessures.

La dimension initiatique se manifeste à travers les « trente-trois degrés » que Walt doit franchir pour maîtriser la lévitation. Ces épreuves cruelles rappellent les rites initiatiques traditionnels, où la souffrance physique précède la transformation spirituelle. Mais Auster subvertit ce schéma classique : l’élévation spirituelle de Walt ne dure pas, remplacée par une existence plus terre-à-terre.

Le roman propose aussi une réflexion sur l’identité américaine à travers le parcours de Walt, qui incarne successivement plusieurs archétypes : l’orphelin des rues, la star du spectacle, le gangster de Chicago, l’homme ordinaire. Cette multiplication des identités reflète la malléabilité du rêve américain et sa capacité à se réinventer.

La prose d’Auster brille par sa capacité à rendre crédible l’invraisemblable. Les scènes de lévitation sont décrites avec un naturalisme qui les ancre dans une réalité tangible. Cette approche rappelle celle de Gabriel García Márquez, mais transposée dans le contexte du Midwest américain. Le roman peut ainsi se lire comme une expérience de réalisme magique nord-américain. Les critiques ont souvent rapproché « Mr Vertigo » des œuvres de Mark Twain et John Steinbeck pour sa peinture de l’Amérique profonde, tout en soulignant sa parenté avec « Les Aventures de Pinocchio » dans sa dimension initiatique.

« Mr Vertigo » devait connaître une adaptation cinématographique par Terry Gilliam, avec Ralph Fiennes pressenti pour un rôle principal. Ce projet, annoncé en 2011 puis relancé en 2018 lors du Festival International du Film de Bruxelles, n’a toujours pas abouti. Cette difficulté d’adaptation souligne peut-être la nature profondément littéraire de l’œuvre, où le réalisme magique fonctionne grâce à la puissance évocatrice des mots plutôt que par des effets visuels.

Aux éditions BABEL ; 400 pages.

4. Brooklyn Follies (2005)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Brooklyn, au printemps 2000, Nathan Glass entame une nouvelle vie. Fraîchement divorcé, rescapé d’un cancer en rémission, cet agent d’assurances de 60 ans s’installe dans ce quartier de son enfance pour y attendre la mort. Pour tromper sa solitude, il entreprend d’écrire un livre sur les petites absurdités de l’existence, jusqu’au jour où il tombe sur son neveu Tom dans une librairie d’occasion.

Cette rencontre fortuite change tout. Tom, ex-doctorant prometteur reconverti en libraire désabusé, devient son compagnon d’infortune. Leur duo s’élargit peu à peu : Harry le libraire escroc, Lucy la petite nièce mutique débarquée sans prévenir, Aurora la mère de celle-ci prisonnière d’une secte… Ensemble, ils retrouvent goût à la vie dans le microcosme bouillonnant de Brooklyn.

Autour du livre

Publié en 2005, « Brooklyn Follies » marque un tournant significatif dans la bibliographie de Paul Auster. Le romancier prend ses distances avec les structures narratives métaphysiques caractéristiques de ses précédents ouvrages pour adopter une tonalité plus chaleureuse, plus accessible. Cette évolution ne résulte pas du hasard : composé dans les années suivant le 11 septembre 2001, le texte semble porter en lui la nécessité d’un réconfort, d’une lumière dans l’obscurité.

À travers le quartier de Park Slope à Brooklyn, Auster dessine une communauté urbaine qui fonctionne comme un village, où les rencontres fortuites et les conversations spontanées tissent peu à peu des liens entre les êtres. Cette dimension collective du récit contraste avec la solitude initiale du narrateur Nathan Glass. Le choix du prénom « Nathan » n’est d’ailleurs pas anodin – il signifie « donner » en hébreu, prémices de la transformation du personnage qui passe d’un repli sur soi à une ouverture généreuse aux autres.

Les thèmes austériens habituels – le hasard, la quête identitaire – se trouvent ici revisités sous un jour nouveau. Le hasard n’opère plus comme une force mystérieuse et inquiétante mais comme un principe bienveillant qui permet les retrouvailles et les reconstructions. La question de l’identité, elle, se pose moins en termes existentiels qu’à travers la capacité des personnages à se réinventer, à repartir de zéro malgré les échecs et les blessures.

« Brooklyn Follies » intègre également une dimension politique inhabituelle chez Auster. À travers les discussions des personnages sur l’élection présidentielle de 2000 et la montée du fondamentalisme religieux, le romancier esquisse le portrait d’une Amérique en mutation. Le dernier paragraphe, situé le matin du 11 septembre 2001, prend alors une résonance particulière : le bonheur simple décrit par Nathan apparaît comme le calme avant la tempête, le dernier instant d’innocence avant la fracture historique.

Le projet d’écriture du « Livre de la folie humaine » par Nathan, qui consigne anecdotes et moments cocasses, constitue une mise en abyme du roman lui-même. Cette chronique du quotidien suggère que la vérité se niche dans les petits détails plutôt que dans les grandes théories. « La lecture était ma liberté et mon réconfort, ma consolation, mon stimulant favori », confie Nathan, comme si Auster lui-même reconnaissait ici le pouvoir réparateur de la littérature.

La critique a diversement accueilli cette évolution d’Auster. Certains y ont vu une concession au grand public, une « bluette » manquant de la profondeur habituelle de l’auteur. D’autres y ont reconnu la maturité d’un écrivain capable d’insuffler de la chaleur humaine à ses constructions intellectuelles. Le succès public du livre, notamment en Europe où Auster jouit d’une popularité particulière, tend à confirmer que cette nouvelle orientation a touché une corde sensible chez les lecteurs. La structure narrative, bien que plus conventionnelle que dans ses œuvres précédentes, conserve la marque de fabrique austérienne à travers l’imbrication d’histoires secondaires et de réflexions littéraires. Les références à Kafka, Hawthorne ou Melville émaillent le texte.

En définitive, « Brooklyn Follies » se lit comme une méditation sur la résilience et la force des liens communautaires face à l’adversité. Auster y affirme la possibilité du bonheur et de la rédemption sans occulter les ombres qui planent sur l’horizon – position d’autant plus courageuse qu’elle s’inscrit dans le contexte traumatique de l’après-11 septembre.

Aux éditions BABEL ; 368 pages.

5. Trilogie new-yorkaise (1985)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

La « Trilogie new-yorkaise » est une série de romans de l’écrivain américain Paul Auster. Publiée à l’origine sous les titres « Cité de verre » (1985), « Revenants » (1986) et « La Chambre dérobée » (1986), elle a depuis été réunie en un seul volume.

« Cité de verre » s’ouvre sur un appel téléphonique nocturne qui perturbe l’existence de Daniel Quinn. Écrivain de romans policiers sous le pseudonyme de William Wilson, Quinn reçoit plusieurs appels destinés à un certain Paul Auster, détective privé. D’abord réticent, il finit par endosser cette identité et accepte une mission : surveiller Peter Stillman père, tout juste sorti de prison après avoir séquestré son fils pendant neuf ans. Le fils, qui porte lui aussi le nom de Peter Stillman, craint que son père ne cherche à le tuer. Cette surveillance entraîne Quinn dans un dédale d’observations et d’hypothèses. Il suit Stillman père dans ses pérégrinations à travers New York, consignant méticuleusement ses déplacements dans un carnet rouge.

« Revenants » met en scène une filature qui tourne à l’obsession. Un détective nommé Bleu reçoit une mission de Blanc : surveiller Noir depuis un appartement de la rue Orange. L’activité de Noir se résume essentiellement à lire et écrire à son bureau. Bleu rédige des rapports hebdomadaires pour Blanc, qui le rétribue régulièrement. La monotonie de cette surveillance pousse Bleu à s’interroger sur le sens de sa mission. Il tente de percer le mystère en se déguisant : d’abord en mendiant pour parler avec Noir, puis en vendeur d’assurances. Ces rencontres révèlent que Noir est lui-même un détective chargé d’une surveillance.

« La Chambre dérobée » relate l’histoire d’un écrivain sans inspiration qui se retrouve dépositaire de l’œuvre de son ami d’enfance disparu, Fanshawe. Sophie, l’épouse de Fanshawe, contacte le narrateur six mois après la disparition de son mari. Elle lui confie la mission d’évaluer et éventuellement publier les écrits laissés par Fanshawe. Le succès des publications qui s’ensuivent s’accompagne d’un rapprochement entre le narrateur et Sophie, qu’il finit par épouser. Une lettre de Fanshawe vient bouleverser cet équilibre : il approuve leur union mais menace de mort le narrateur si celui-ci tente de le retrouver. Sous prétexte d’écrire sa biographie, le narrateur se lance néanmoins dans une quête obsessionnelle de Fanshawe. Ses recherches le mènent auprès de la mère de Fanshawe, avec laquelle il a une liaison, puis à Paris sur les traces de son ami.

Autour du livre

Avec sa « Trilogie new-yorkaise », Paul Auster déconstruit les codes du roman policier pour mieux interroger les rapports entre identité, écriture et réalité. À travers trois récits qui s’entremêlent, il compose une méditation vertigineuse sur l’impossibilité de saisir le réel par le langage.

Initialement publiés séparément entre 1985 et 1986 avant d’être réunis en 1987, les trois volets de la trilogie partagent une même obsession pour la quête d’identité et l’ambiguïté. « Apprendre à vivre avec l’ambiguïté », confie d’ailleurs Auster dans un entretien, « voilà l’essence de la ‘Trilogie new-yorkaise' ». Cette ambition se manifeste notamment dans le traitement singulier des conventions du genre policier : les enquêtes ne mènent jamais à leur résolution, les identités se dissolvent, les certitudes s’effritent.

L’œuvre prend sa source dans un incident réel : un appel téléphonique erroné reçu par Auster, destiné à l’agence de détectives Pinkerton. Ce fait divers banal devient le point de départ de « Cité de verre », premier volet de la trilogie où Quinn, écrivain de romans policiers, usurpe l’identité d’un certain Paul Auster, détective. Le jeu de miroirs et de doubles ne fait alors que commencer.

Les trois récits s’imbriquent selon une logique vertigineuse, comme l’explique le narrateur de « La Chambre dérobée » : « Ces trois histoires sont finalement la même histoire, mais chacune représente un stade différent de ma conscience de ce dont il s’agit ». Cette architecture complexe trouve son origine dans une pièce de théâtre antérieure d’Auster, « Blackouts », qui deviendra la matrice du deuxième volet, « Revenants ».

La ville de New York joue un rôle central dans cette quête métaphysique. Espace « inépuisable » et « labyrinthe de pas sans fin » selon les mots de Quinn, la métropole devient le miroir des errances intérieures des personnages. Les déambulations urbaines permettent paradoxalement d’échapper à soi-même : « En se donnant au mouvement des rues, en se réduisant à un œil qui voit, il pouvait échapper à l’obligation de penser ».

L’intertextualité traverse l’œuvre de part en part. Les références à « Don Quichotte », aux contes de fées ou encore à Milton nourrissent une réflexion sur le langage et ses limites. Le personnage de Peter Stillman père, qui cherche à retrouver la langue originelle d’avant Babel, incarne cette quête impossible d’une adéquation parfaite entre les mots et les choses.

L’absence de résolution des énigmes posées constitue paradoxalement la clé de voûte du projet austerien. Comme l’affirme le narrateur de « La Chambre dérobée » : « L’histoire n’est pas dans les mots, elle est dans la lutte ». Cette lutte avec le langage et ses limites définit in fine l’ambition d’Auster : non pas délivrer des réponses, mais maintenir vivante la tension du questionnement.

La trilogie connaît un succès critique immédiat, notamment auprès des universitaires qui y voient une œuvre postmoderne exemplaire. Auster lui-même prend ses distances avec cette lecture théorique : « J’ai le sentiment qu’au fil des ans, à mesure que la théorie française perdra de son importance, les gens cesseront de lire mes livres de cette façon. Du moins je l’espère. » Elle donne lieu à plusieurs adaptations remarquées, notamment une version en bande dessinée de « Cité de verre » par Paul Karasik et David Mazzucchelli en 1994, saluée par la critique. En 2016 et 2017, deux adaptations théâtrales différentes voient le jour.

Aux éditions BABEL ; 448 pages.

6. 4 3 2 1 (2017)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1947 naît Archibald Ferguson dans le New Jersey, petit-fils d’un immigré juif russe dont le nom fut transformé par erreur à son arrivée à Ellis Island. De parents modestes – Stanley, vendeur d’électroménager, et Rose, photographe – le jeune Archie s’apprête à vivre non pas une, mais quatre existences parallèles.

Selon que son père meurt dans l’incendie de son magasin ou survit, que ses parents divorcent ou restent unis, que la famille s’enrichit ou sombre dans les difficultés, quatre trajectoires distinctes se dessinent. Dans chacune d’elles, Archie traverse les bouleversements des années 1950-1960 : la guerre du Vietnam, les luttes pour les droits civiques, les assassinats de Kennedy et Martin Luther King. Passionné de sport et d’écriture, il tente de se construire entre New York et Paris, entre amours et ambitions littéraires.

Autour du livre

Avec « 4 3 2 1 », Paul Auster déploie une architecture narrative d’une ambition inédite : quatre versions parallèles de la vie d’Archibald Ferguson, né en 1947 dans le New Jersey. Elle s’inscrit dans la lignée des expérimentations sur les destins alternatifs, dans la veine de « La Vie mode d’emploi » de Georges Perec ou « Une vie après l’autre » de Kate Atkinson.

Le dispositif narratif propulse le lecteur dans un vertige existentiel : chaque chapitre se subdivise en quatre parties numérotées (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) qui suivent les trajectoires divergentes du même personnage. La mort prématurée de certaines versions de Ferguson laisse place à des pages blanches numérotées, traces fantomatiques des vies interrompues. Cette structuration minutieuse permet à Auster d’interroger les mécanismes du hasard et les bifurcations du destin.

Les quatre Ferguson partagent des constantes : une mère photographe, un père commerçant, une passion pour l’écriture, une attirance pour Amy Schneiderman. Mais leurs chemins bifurquent selon des variables qui façonnent leurs personnalités : la mort ou la survie du père, la fortune ou la faillite familiale, les rencontres déterminantes. Le temps historique des années 1950-1970 constitue la toile de fond commune où se déploient ces destins alternatifs : l’assassinat de Kennedy, la guerre du Vietnam, les émeutes raciales, les manifestations étudiantes.

Les phrases-fleuves d’Auster, qui s’étirent parfois sur plusieurs pages, épousent le flux de conscience de ses personnages et l’ampleur de son projet. Cette prose ample mais maîtrisée tranche avec la concision de ses œuvres précédentes. Le traducteur français, Gérard Meudal, réussit le tour de force de préserver cette respiration particulière tout en conservant la précision du texte original.

La genèse du roman révèle un investissement total d’Auster qui y a consacré trois années, sept jours sur sept, pour produire ce texte monumental de plus de 1200 pages. S’il emprunte sa « géographie et sa chronologie » personnelles – lui aussi est né dans le New Jersey en 1947 – il récuse toute lecture autobiographique. Les quatre Ferguson se révèlent « plus précoces » que leur créateur, dotés de capacités qu’il n’avait pas à leur âge.

La réception critique diverge sur les mérites de cette construction ambitieuse. Certains y voient un chef-d’œuvre qui renouvelle l’art du roman, d’autres dénoncent une entreprise démesurée qui s’égare parfois dans des digressions sur le baseball ou les manifestations étudiantes. Le roman atteint néanmoins la 13e place sur la liste des best-sellers du New York Times en février 2017 et se retrouve finaliste du Man Booker Prize la même année.

Aux éditions BABEL ; 1216 pages.

7. La Musique du hasard (1990)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début des années 1990, Jim Nashe, un pompier de Boston, hérite de deux cent mille dollars d’un père qu’il n’a jamais connu. Après une séparation douloureuse qui l’a éloigné de sa fille de deux ans, il décide de tout plaquer. Il achète une Saab et se lance sur les routes américaines, roulant sans but précis pendant plus d’un an, jusqu’à ce que ses fonds s’amenuisent dangereusement.

C’est alors qu’il rencontre Jack Pozzi, un jeune joueur de poker professionnel sans le sou. Celui-ci lui propose de miser ses derniers dollars dans une partie contre deux millionnaires excentriques, Stone et Flower. La défaite les contraint à rembourser leur dette en érigeant un gigantesque mur de pierres sur la propriété de leurs créanciers. Cette construction absurde va peu à peu se transformer en prison à ciel ouvert.

Autour du livre

Publié en 1990, « La Musique du hasard » puise ses origines dans une pièce de théâtre écrite par Paul Auster, « Laurel and Hardy Go to Heaven », centrée sur la construction inexplicable d’un mur par deux protagonistes tragi-comiques. La transposition romanesque s’inscrit dans une double tradition littéraire : celle du road novel américain, avec ses errances sur les routes infinies, et celle de l’absurde européen, notamment à travers les références à Samuel Beckett et Albert Camus.

La dimension absurde se manifeste particulièrement dans la construction du mur, tâche sisyphéenne imposée aux personnages qui rappelle directement « En attendant Godot ». Cette influence beckettienne transparaît dans la punition et l’absurdité de la condition humaine, mais également dans la structure même du récit qui déconstruit toute tentative d’atteindre une signification stable de l’existence. Les déambulations irrationnelles et destructrices des deux personnages en quête de liberté relèvent d’une existence arbitraire, où chaque tentative de donner du sens s’effondre aussitôt constituée.

L’édification du mur avec les pierres d’un château irlandais démantelé se mue en métaphore de l’aliénation contemporaine. Flower et Stone, les deux millionnaires excentriques enrichis par un coup du sort, incarnent le pouvoir absurde du capital qui transforme deux hommes libres en forçats modernes. Leur « Cité du Monde » miniature, avec sa prison où s’exécute une condamnation à mort, préfigure le destin des protagonistes et s’apparente à une maquette totalitaire où tout est sous contrôle.

La structure narrative alterne entre mouvement et immobilité, liberté et enfermement, créant une tension qui culmine dans un dénouement aussi brutal qu’inévitable. Cette construction en miroir reflète la dualité fondamentale du roman : d’un côté la route américaine comme symbole de liberté absolue, de l’autre le mur comme manifestation de l’absurdité d’une existence contrainte. Entre ces deux pôles, les personnages oscillent dans une quête de sens vouée à l’échec.

L’œuvre intègre également une réflexion sur la transmission et la filiation. L’héritage paternel qui déclenche l’errance de Nashe provient d’un père absent, créant un vide émotionnel que ni l’argent ni la liberté apparente ne peuvent combler. Cette carence affective trouve un écho dans sa propre relation avec sa fille abandonnée, formant une chaîne de ruptures familiales qui structure le parcours existentiel du personnage.

La force du texte réside dans sa capacité à entremêler ces différentes strates de sens tout en maintenant une narration épurée qui évite le piège du symbolisme appuyé. Les interprétations possibles se superposent sans jamais s’exclure, un effet de profondeur qui perdure bien après la lecture.

Finaliste du PEN/Faulkner Award en 1991, le roman a fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 1993 par Philip Haas, avec Mandy Patinkin dans le rôle de Nashe et James Spader dans celui de Pozzi. David Mitchell y fait référence dans son roman « Écrits fantômes » (1999) à travers un collectif musical nommé d’après « La Musique du hasard ».

Aux éditions BABEL ; 320 pages.

8. Au pays des choses dernières (1987)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une ville en pleine décomposition, Anna Blume recherche son frère William, un journaliste dont elle n’a plus de nouvelles. Cette quête l’emmène dans un lieu sans nom ni époque précise, coupé du reste du monde, où les rues s’effacent et les immeubles s’effondrent. Elle y découvre une société qui survit tant bien que mal, entre « chasseurs d’objets » qui fouillent les décombres et « ramasseurs d’ordures » qui recyclent jusqu’aux cadavres.

C’est à travers une lettre qu’Anna confie son histoire, sans savoir si ces mots atteindront un jour leur destinataire. Elle y décrit sa métamorphose : de jeune fille privilégiée à « chasseuse d’objets », elle apprend les codes brutaux de la survie. Entre les rencontres qui la sauvent et celles qui manquent de la détruire, elle s’accroche à son humanité dans un univers qui perd peu à peu sa mémoire.

Autour du livre

Publié en 1987, « Au pays des choses dernières » se démarque nettement du reste de l’œuvre de Paul Auster. Le romancier abandonne ici les jeux métafictionnels caractéristiques de sa « Trilogie new-yorkaise » pour construire une dystopie épistolaire saisissante. Le titre original, « In the Country of Last Things », plus évocateur que sa première traduction française « Le voyage d’Anna Blume », souligne l’essence même du récit : un monde en déliquescence où chaque chose, chaque mot, chaque souvenir finit par s’évanouir.

Cette longue lettre qu’Anna adresse à un ami d’enfance constitue un témoignage bouleversant sur une société post-apocalyptique dont les causes demeurent volontairement floues. La force du texte réside dans son refus de toute explication rationnelle ou historique. La ville, jamais nommée mais que beaucoup identifient à New York, devient un microcosme universel de la déchéance humaine. Les rues changent sans cesse, les bâtiments s’effondrent, même les mots perdent progressivement leur sens jusqu’à se transformer en « charabia ».

Dans cet univers cauchemardesque émergent des groupes aux pratiques ritualisées : les coureurs qui s’épuisent jusqu’à la mort, les sauteurs qui se jettent des immeubles, les clubs d’assassinat, les cliniques d’euthanasie. La survie s’organise autour d’activités de récupération strictement réglementées, transformant les habitants en charognards perpétuellement à la recherche du moindre déchet réutilisable.

L’allégorie de la Shoah transparaît à travers plusieurs éléments : les corps utilisés comme combustible, la présence d’une communauté juive dans la bibliothèque nationale, l’identité juive d’Anna elle-même. Le roman résonne également avec les témoignages des camps de concentration, notamment à travers sa forme épistolaire qui rappelle les lettres de déportés.

La particularité formelle du texte se manifeste notamment dans l’effacement progressif des marqueurs de discours rapporté (« écrivait-elle », « poursuivait-elle »), qui disparaissent au fil des pages pour laisser place à une narration plus immédiate. Cette technique renforce l’immersion du lecteur dans la conscience d’Anna tout en suggérant la dissolution graduelle des repères linguistiques.

Cette œuvre prophétique, parue dans les années 1980, trouve aujourd’hui des échos saisissants dans notre réalité contemporaine. Le critique Wolfgang Pollanz souligne que Auster prolonge simplement certaines tendances déjà observables dans les centres urbains américains et européens de l’époque. Le texte dialogue ainsi avec d’autres grandes dystopies comme « La Route » de Cormac McCarthy, tout en s’inscrivant dans la lignée des romans épistolaires cauchemardesques.

L’adaptation cinématographique par Alejandro Chomski, sortie en 2020 avec Maria de Medeiros et Juan Fernández dans les rôles principaux, témoigne de la persistante actualité du texte. Le scénario, écrit par Auster lui-même, devait initialement mettre en scène Eva Green dans le rôle d’Anna.

Aux éditions BABEL ; 272 pages.

9. Le Livre des illusions (2002)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Vermont des années 1980, David Zimmer, un professeur de littérature, perd sa femme et ses deux fils dans un accident d’avion. Écrasé par le chagrin, il sombre dans l’alcool et s’enferme chez lui. Un soir, le hasard lui fait découvrir à la télévision un film muet. Pour la première fois depuis des mois, il rit. L’acteur s’appelle Hector Mann. Sa moustache danse sur son visage, ses yeux pétillent de malice. Mann a mystérieusement disparu en 1929, au sommet de sa gloire. Cette étincelle de vie le pousse à entreprendre des recherches sur cet artiste oublié.

Après avoir parcouru le monde pour visionner les douze films existants de Mann, Zimmer publie sa biographie. Il reçoit alors une lettre de la prétendue épouse de l’acteur, affirmant que celui-ci est vivant et souhaite le rencontrer. Une jeune femme, Alma, vient le chercher pour le conduire au chevet du vieil homme dans le Nouveau-Mexique. Durant le trajet, elle lui révèle l’histoire extraordinaire de Mann depuis sa disparition.

Autour du livre

Paul Auster commence l’écriture du « Livre des illusions » en 1999, juste après la publication de « Tombouctou ». L’ouvrage paraît en 2002, année marquée par la mort soudaine de sa mère. Durant sa rédaction, Auster travaille simultanément sur un autre roman et sur une étude de l’héritage littéraire de Nathaniel Hawthorne, dont la sensibilité influence directement l’écriture du « Livre des illusions ».

Cette dixième œuvre d’Auster s’inscrit dans la continuité thématique de son travail tout en proposant une réflexion inédite sur les liens entre cinéma et littérature. L’auteur y construit un jeu vertigineux de miroirs narratifs où la frontière entre réalité et fiction devient de plus en plus ténue. À travers la quête de David Zimmer pour percer le mystère d’Hector Mann, Auster tisse une méditation sur la nature même de l’art et de la création.

Les personnages principaux se font écho : David Zimmer et Hector Mann incarnent deux faces d’une même pièce, deux hommes dont les vies basculent suite à des tragédies personnelles et qui trouvent leur salut dans l’acte créatif. Cette symétrie n’est pas fortuite – elle sert de socle à une interrogation plus profonde sur l’identité et la réinvention de soi.

L’influence du philosophe George Berkeley transparaît nettement, notamment à travers la question centrale : « Si un arbre tombe dans la forêt et si personne ne l’entend tomber, cela fait-il du bruit ? » Cette interrogation trouve son écho dans le choix radical d’Hector Mann de créer des films destinés à la destruction, questionnant ainsi la nature même de l’art et sa relation au public.

La structure narrative du roman fonctionne comme une série de poupées russes. Les récits s’emboîtent les uns dans les autres : le livre que nous lisons est celui de David Zimmer, qui contient lui-même le récit d’Alma sur la vie d’Hector Mann, lequel inclut à son tour les descriptions des films muets et des œuvres cachées du cinéaste. Cette construction en abyme renforce le propos philosophique sur la nature illusoire de la réalité.

Le choix du cinéma muet comme toile de fond n’est pas anodin. Il permet à Auster d’explorer un art qui repose entièrement sur l’illusion visuelle et le pouvoir de suggestion. Les descriptions des films d’Hector Mann sont si précises et évocatrices que de nombreux lecteurs ont cherché à vérifier si ces œuvres existaient réellement.

En 2007, Auster adapte lui-même au cinéma « La vie intérieure de Martin Frost », l’un des films fictifs décrits dans le roman. Cette adaptation, qui reçoit un accueil mitigé, illustre la complexité du passage de l’imaginaire à la réalité, thème central du « Livre des illusions ».

James Wood, critique littéraire connu pour sa sévérité envers l’œuvre d’Auster, considère paradoxalement « Le Livre des illusions » comme « probablement son meilleur roman ». Il salue particulièrement la reconstruction fictionnelle méticuleuse de la carrière d’un acteur du cinéma muet des années vingt, même s’il déplore que le roman « bascule rapidement dans l’absurdité ».

L’ouvrage est nommé pour l’International IMPAC Dublin Literary Award en 2004. Il contribue à asseoir la réputation d’Auster comme l’un des écrivains américains contemporains les plus novateurs dans son approche de la métafiction et son questionnement sur la nature de la création artistique.

Aux éditions BABEL ; 384 pages.

10. La Nuit de l’oracle (2003)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Brooklyn, en 1982, Sidney Orr sort d’une longue hospitalisation qui a failli lui coûter la vie. Cet écrivain trentenaire, criblé de dettes médicales, peine à retrouver l’inspiration. Un matin, il découvre une mystérieuse papeterie tenue par un certain M. Chang et y achète un carnet bleu qui lui redonne aussitôt le goût d’écrire. Dès qu’il pose son stylo sur le papier, les mots jaillissent comme par magie.

Dans un état quasi hypnotique, Sidney commence à noircir les pages de son carnet. Il y raconte l’histoire de Nick Bowen, un éditeur new-yorkais qui, après avoir échappé de justesse à la mort, décide de tout quitter et s’envole pour Kansas City avec le manuscrit d’un roman intitulé « La Nuit de l’oracle ». Mais tandis que la fiction prend forme, la réalité de Sidney vacille : sa femme Grace devient distante, son ami John Trause agit étrangement, et le carnet bleu semble exercer une influence inquiétante sur sa vie.

Autour du livre

Paul Auster construit avec « La Nuit de l’oracle » une mise en abyme vertigineuse qui interroge les frontières entre création littéraire et réalité. Cette architecture sophistiquée déploie trois niveaux narratifs imbriqués : l’histoire de Sidney Orr, celle de Nick Bowen qu’il écrit, et le manuscrit « La Nuit de l’oracle » que lit Bowen. Les notes de bas de page, parfois étalées sur plusieurs feuillets, constituent une quatrième strate qui ancre le récit dans une réalité documentaire tout en brisant l’illusion romanesque.

Le carnet bleu portugais, objet quasi magique acquis dans une mystérieuse papeterie, agit comme un catalyseur qui déclenche l’écriture compulsive de Sidney. Cette frénésie créatrice soulève des questions fondamentales sur la nature de l’inspiration et les mécanismes de la création littéraire. La frontière entre l’imaginaire et le réel s’estompe progressivement, jusqu’à ce que Sidney ne puisse plus distinguer s’il utilise le carnet ou si c’est le carnet qui l’utilise.

Le personnage de John Trause, dont le nom forme un anagramme d’Auster, partage plusieurs traits biographiques avec l’auteur : même âge en 2003, même origine du New Jersey, même séjour parisien, même expérience douloureuse avec un fils toxicomane. Ces parallèles autobiographiques ajoutent une dimension supplémentaire au jeu de miroirs déjà complexe du roman.

Les références littéraires structurent l’œuvre : le personnage de Flitcraft, tiré du « Faucon Maltais » de Dashiell Hammett, inspire la trame principale. Cette intertextualité permet d’interroger la perméabilité entre les œuvres et leur influence sur la création. Le scénario adapté de « La Machine à explorer le temps » de H. G. Wells vient renforcer la réflexion sur les distorsions temporelles qui parcourent le roman.

La temporalité du récit se concentre sur neuf jours de septembre 1982, mais cette apparente linéarité se trouve constamment brisée par des allers-retours entre différentes strates narratives. Les personnages semblent prisonniers d’une boucle temporelle où le futur influence le présent autant que le passé. Cette conception cyclique du temps fait écho aux propos de Trause selon lesquels l’écriture ne sert pas à rapporter les événements du passé mais à provoquer ceux de l’avenir.

Les critiques soulignent l’habileté avec laquelle Auster maintient la cohérence de cette construction complexe, malgré un léger fléchissement ressenti aux deux tiers du roman. L’enchevêtrement des récits ne nuit jamais à la lisibilité de l’ensemble, grâce à une maîtrise narrative qui permet au lecteur de naviguer entre les différents niveaux de fiction sans perdre le fil.

La dimension prophétique de l’écriture constitue l’un des thèmes centraux du roman. Les mots acquièrent un pouvoir performatif inquiétant, comme si l’acte d’écrire pouvait modeler la réalité. Cette réflexion métaphysique sur le pouvoir des mots s’inscrit dans une interrogation plus large sur le hasard et la causalité, thèmes récurrents dans l’œuvre d’Auster.

Le New York des années 1980 sert de toile de fond au récit, avec ses violences urbaines et sa dimension labyrinthique qui fait écho à la structure narrative. Brooklyn, quartier de prédilection d’Auster, y tient une place prépondérante, transformant la géographie urbaine en territoire mental où se déploient les errances des personnages.

Aux éditions BABEL ; 240 pages.