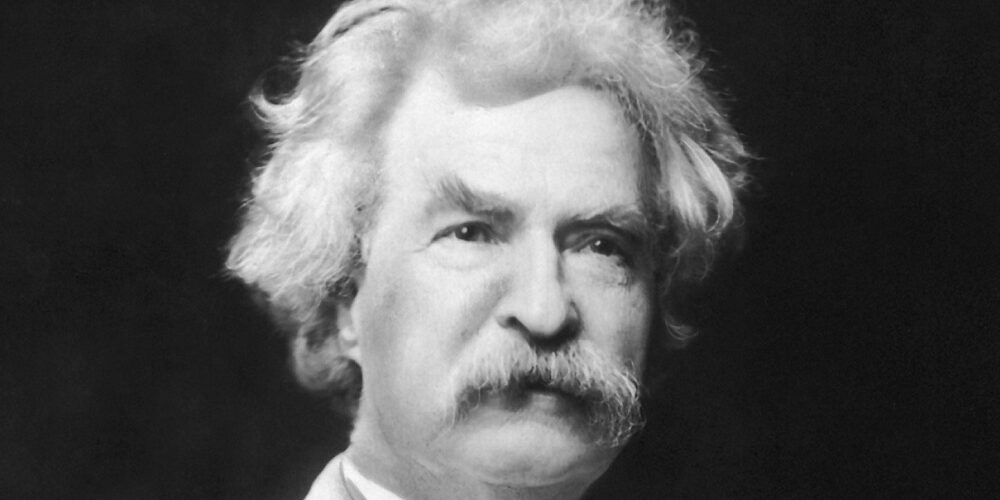

Samuel Langhorne Clemens, plus connu sous le nom de Mark Twain, naît le 30 novembre 1835 à Florida dans le Missouri. Issu d’une famille de pionniers, il grandit dans l’Amérique de la Frontière. À douze ans, après la mort de son père, il devient apprenti typographe et commence à écrire pour des journaux locaux.

À dix-huit ans, il quitte le Missouri et parcourt le Nord-Est des États-Unis en travaillant comme typographe. Sa vie prend un virage décisif lorsqu’il devient pilote de bateau à vapeur sur le Mississippi – expérience qui lui inspire son pseudonyme « Mark Twain », terme de navigation signifiant « deux brasses de profondeur ». Après une brève participation à la guerre de Sécession du côté sudiste, il part pour le Nevada où il tente sa chance comme prospecteur avant de devenir journaliste.

Sa carrière littéraire décolle véritablement avec la publication du « Voyage des Innocents » (1869), récit satirique de ses voyages en Europe. En 1870, il épouse Olivia Langdon et s’installe à Hartford, Connecticut. C’est là qu’il écrit ses œuvres les plus célèbres : « Les aventures de Tom Sawyer » (1876) et « Les aventures de Huckleberry Finn » (1884), qui le consacrent comme l’un des plus grands écrivains américains.

Malgré sa renommée mondiale, la fin de sa vie est marquée par des tragédies personnelles : la mort de sa femme et de deux de ses filles. Il continue néanmoins à écrire des textes de plus en plus critiques envers la société et la religion. Il meurt le 21 avril 1910 à Redding, Connecticut, le lendemain du passage de la comète de Halley – une coïncidence qu’il avait lui-même prédite, étant né l’année de son précédent passage.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Les aventures de Tom Sawyer (dès 9 ans, 1876)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Saint Petersburg, une bourgade du Missouri, sur les rives du Mississippi, le jeune Tom Sawyer vit chez sa tante Polly qui l’élève depuis la mort de ses parents. Nous sommes dans les années 1840, et ce garçon malicieux préfère largement l’école buissonnière aux bancs de la classe.

Accompagné de son ami Huckleberry Finn, un vagabond fils d’ivrogne, Tom multiplie les facéties et met sens dessus dessous la petite communauté puritaine. Entre les premiers émois amoureux pour la jolie Becky Thatcher et les jeux enfantins, la vie s’écoule paisiblement jusqu’au soir où les deux garçons sont témoins d’un meurtre dans le cimetière.

Le cruel Joe l’Indien, un métis à la sinistre réputation, assassine le docteur Robinson. Tom et Huck font le serment de garder le secret, mais leur conscience est mise à rude épreuve lorsqu’un innocent est accusé. S’ensuivent des péripéties haletantes : une fugue sur une île déserte, la recherche d’un trésor dans une maison hantée, et une terrifiante course-poursuite dans des grottes souterraines.

Autour du livre

Mark Twain puise dans son enfance à Hannibal, Missouri, pour créer « Les aventures de Tom Sawyer », publié en 1876. Le personnage de Tom incarne plusieurs garçons que l’auteur a connus, tandis que Huckleberry Finn s’inspire de Tom Blankenship, jeune vagabond local. Cette authenticité transparaît dans la description minutieuse de la vie quotidienne d’une bourgade du Mississippi avant la guerre de Sécession.

L’ambivalence caractérise l’œuvre dès sa conception. Twain écrit initialement pour un public adulte, comme en témoigne sa lettre à William Dean Howells : « Ce n’est pas un livre pour garçons. Il ne doit être lu que par des adultes ». Pourtant, sur les conseils de son ami et de son épouse Olivia, il accepte de l’orienter vers la jeunesse tout en préservant une double lecture qui contribuera à son succès universel.

La satire sociale constitue l’une des forces du récit. Les institutions – école, église, justice – subissent les flèches acérées de l’humour twainien. La description de l’école du dimanche révèle notamment l’hypocrisie des adultes, tous occupés à parader devant le juge Thatcher. Cette critique s’étend aux préjugés d’une société provinciale encore pétrie de superstitions.

L’innovation majeure réside dans l’introduction du patois américain en littérature. Les dialogues reproduisent fidèlement les expressions locales et l’argot des enfants, ouvrant la voie à une nouvelle forme d’écriture que saluera plus tard Ernest Hemingway. Cette authenticité linguistique s’accompagne d’une représentation sans concession de la violence – le meurtre du docteur Robinson – et des tensions raciales à travers le personnage de Joe l’Indien.

Le succès ne s’est jamais démenti depuis la publication. Adapté au cinéma dès le vivant de l’auteur, le roman a inspiré d’innombrables œuvres dans tous les médias. William Faulkner considère Twain comme « le père de la littérature américaine », tandis que « Les aventures de Tom Sawyer » marque l’émergence d’une voix littéraire véritablement américaine, libérée des modèles européens.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE JEUNESSE ; 416 pages ; dès 9 ans.

2. Les aventures de Huckleberry Finn (dès 9 ans, 1884)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Années 1840, quelque part dans le Missouri. Huckleberry Finn, quatorze ans, étouffe sous la tutelle bien-pensante de la veuve Douglas. L’arrivée de son père, un alcoolique brutal qui convoite l’héritage du garçon, précipite sa fuite.

Après avoir mis en scène sa propre mort, Huck trouve refuge sur une île du Mississippi. C’est là qu’il rencontre Jim, un esclave en fuite qui cherche à gagner les États du Nord pour conquérir sa liberté. Ensemble, ils entreprennent la descente du fleuve sur un radeau de fortune.

Leur odyssée fluviale les entraîne dans une succession d’aventures où se mêlent le cocasse et le tragique. Ils croisent la route de deux charlatans qui se prétendent aristocrates, assistent aux luttes meurtrières entre clans rivaux et découvrent la face sombre des bourgades paisibles du Sud.

Autour du livre

Publié en 1884, « Les aventures de Huckleberry Finn » s’impose comme un livre fondateur de la littérature américaine moderne. Mark Twain y insuffle une dimension subversive sous l’apparence d’un récit d’aventures pour la jeunesse. Le roman dénonce avec virulence l’esclavage et le racisme à travers le regard innocent d’un enfant sur une société sudiste hypocrite.

L’écriture s’étend sur huit années, entrecoupée de longues pauses. Twain, qui avait initialement prévu une simple suite des « Aventures de Tom Sawyer », prend conscience qu’il compose une œuvre plus profonde lorsque son personnage commence à remettre en question les valeurs de sa société. Cette prise de conscience reflète celle de l’auteur lui-même, qui grandit dans une famille possédant des esclaves sans jamais questionner cette pratique.

La singularité du roman réside dans sa narration à la première personne par un enfant illettré. Pour la première fois, un roman américain est entièrement écrit dans la langue vernaculaire, créant une rupture définitive avec la prose héritée d’Angleterre. Ernest Hemingway déclare d’ailleurs : « Toute la littérature américaine moderne vient d’un livre de Mark Twain intitulé Huckleberry Finn« .

Le livre suscite la controverse dès sa parution. Certains critiques condamnent son langage populaire et son irrévérence envers la religion. Dans les années 1970, il est accusé de racisme en raison de l’emploi répété du mot « nègre », alors même qu’il constitue une charge musclée contre le racisme. En 2007, une enquête auprès de 125 écrivains anglo-saxons le classe cinquième meilleur livre de tous les temps.

Les nombreuses adaptations cinématographiques peinent à saisir la complexité de l’œuvre. Les versions pour enfants édulcorent souvent la violence du propos et l’aspect subversif du roman. Les traductions françaises se heurtent à la difficulté de rendre les particularités de langage qui font la force du texte original, notamment les différents dialectes utilisés par les personnages.

L’opposition entre nature et civilisation traverse tout le récit. La descente du Mississippi devient une remontée vers la conscience morale, où Huck doit choisir entre les conventions sociales qui justifient l’esclavage et son instinct qui lui dicte d’aider Jim. En déclarant préférer « aller en enfer » plutôt que de dénoncer son ami, il illustre le paradoxe d’une société où le bien moral s’oppose au bien instinctif.

Aux éditions FLAMMARION ; 352 pages ; dès 9 ans.

3. Le prince et le pauvre (dès 11 ans, 1881)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre du XVIe siècle, deux enfants viennent au monde le même jour : l’un dans une famille misérable des bas-fonds de Londres, l’autre dans la somptueuse demeure royale. Tom Canty, le petit mendiant, survit tant bien que mal entre un père violent et une existence de privations. Le prince Édouard, fils d’Henri VIII, grandit dans le luxe mais étouffe sous le poids des conventions. Le destin réunit ces deux garçons que tout sépare, sauf leur ressemblance physique frappante. Sur un coup de tête, ils décident d’échanger leurs vêtements et, du même coup, leurs vies.

Ce qui ne devait durer que quelques heures se transforme en une longue et périlleuse aventure. Tom se retrouve propulsé dans l’univers feutré de la cour, où son ignorance des usages le fait passer pour fou. Pendant ce temps, Édouard découvre la dure réalité de son royaume : la faim, le froid, la brutalité des lois, l’injustice. La mort soudaine d’Henri VIII complique encore la situation – Tom risque d’être couronné à la place du véritable héritier. Dans les rues de Londres, le prince déchu lutte pour survivre et faire reconnaître son identité.

Autour du livre

Premier roman historique de Mark Twain, « Le prince et le pauvre » paraît d’abord au Canada en 1881, puis aux États-Unis en 1882. Il naît d’une période d’immersion dans l’histoire anglaise et française, consécutive au retour de Twain d’une tournée européenne qui lui inspira « A Tramp Abroad ». Initialement conçu comme une pièce de théâtre située dans l’Angleterre victorienne, le récit est finalement transposé au XVIe siècle.

La dédicace aux filles de l’auteur, Susie et Clara Clemens, accompagnée du sous-titre « Un conte pour les jeunes de tous âges », révèle la double ambition de l’ouvrage : divertir tout en instruisant. Le motif du double, classique de la littérature, sert ici un propos social percutant : la dénonciation des inégalités et de la justice expéditive du XVIe siècle.

« Le prince et le pauvre » s’ouvre sur une citation du « Marchand de Venise » de Shakespeare sur la miséricorde, thème central qui irrigue tout le récit. À travers les péripéties des deux protagonistes, se dessine une critique du système judiciaire élisabéthain et de ses châtiments disproportionnés. Les scènes de pilori, de flagellation et de bûcher témoignent d’une volonté de sensibiliser le lecteur aux injustices sociales de l’époque.

Le succès ne se dément pas depuis près de 150 ans, comme en attestent les nombreuses adaptations. Du premier film muet d’Alexander Korda en 1920 à la version Disney de 1990 avec Mickey Mouse, en passant par celle de 1937 avec Errol Flynn, l’histoire n’a cessé d’inspirer le cinéma. Le théâtre s’en est également emparé dès 1890 à Broadway, tout comme l’opéra, la télévision et même les jeux vidéo. Cette permanence souligne la résonance universelle des thèmes abordés : l’apprentissage de l’autre, la quête de justice, la responsabilité du pouvoir.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE JEUNESSE ; 224 pages ; dès 11 ans.

4. Un Yankee à la cour du roi Arthur (1889)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1889, Mark Twain imagine les tribulations d’un Américain catapulté treize siècles en arrière, dans l’Angleterre médiévale du roi Arthur.

Hank Morgan, contremaître dans une fabrique d’armes du Connecticut, perd connaissance lors d’une bagarre et s’éveille mystérieusement en l’an 528. Fait prisonnier, il est d’abord pris pour un fou avant d’être condamné à mort. Il parvient à se tirer d’affaire en prédisant une éclipse solaire. Cette démonstration lui vaut d’être nommé premier ministre du royaume et rival officiel de Merlin l’enchanteur.

Fort de ses connaissances du futur, Morgan s’attelle à transformer le royaume. Il installe des lignes téléphoniques secrètes, forme des chevaliers au commerce moderne et tente d’insuffler les valeurs démocratiques dans cette société féodale. Ses innovations audacieuses se heurtent toutefois à la résistance farouche de l’Église et de Merlin, qui voient en lui une menace pour leur autorité.

Autour du livre

Cette satire mordante de la chevalerie médiévale prend sa source dans un rêve de Mark Twain, où il se voyait lui-même en chevalier empêtré dans son armure. Elle constitue avant tout une charge virulente contre l’idéalisation du Moyen Âge propagée par les romans de Walter Scott, que Twain accusait d’avoir insufflé au Sud des États-Unis un esprit romanesque et chevaleresque ayant contribué au déclenchement de la guerre de Sécession.

La genèse du roman remonte à 1884, quand l’ami de Twain, George Washington Cable, lui fait découvrir « Le Morte d’Arthur » de Thomas Malory dans une librairie de Rochester. Twain dévore l’ouvrage d’une traite durant un voyage en train et s’en inspire directement pour son « Yankee », au point de qualifier plus tard Cable de « parrain de mon livre ».

« Un Yankee à la cour du roi Arthur » se distingue comme l’un des premiers romans de science-fiction à exploiter le voyage dans le temps, ouvrant la voie à tout un pan de la littérature où un personnage moderne se retrouve projeté dans le passé. Cette trame narrative sera abondamment reprise, notamment dans « De peur que les ténèbres » de L. Sprague de Camp ou « L’Homme qui était arrivé trop tôt » de Poul Anderson.

Le roman recèle une dimension prophétique saisissante dans sa description des massacres de masse : la scène finale où la chevalerie charge en vain contre des mitrailleuses préfigure avec une troublante exactitude les carnages de la Première Guerre mondiale. George Hardy note que « si l’on fait abstraction de l’anachronisme des assaillants médiévaux, on obtient une prédiction glaçante d’une bataille typique de 14-18 ».

« Un Yankee à la cour du roi Arthur » a connu une postérité considérable au cinéma et à la télévision, avec plus d’une quinzaine d’adaptations depuis 1921, dont les plus notables mettent en scène Will Rogers (1931), Bing Crosby (1949) ou encore Whoopi Goldberg (1998). Son influence s’étend jusqu’à la science-fiction soviétique, notamment chez les frères Strougatski qui s’en inspirent ouvertement dans « Il est difficile d’être un dieu » et « Le lundi commence le samedi ».

Aux éditions LIBRETTO ; 496 pages.