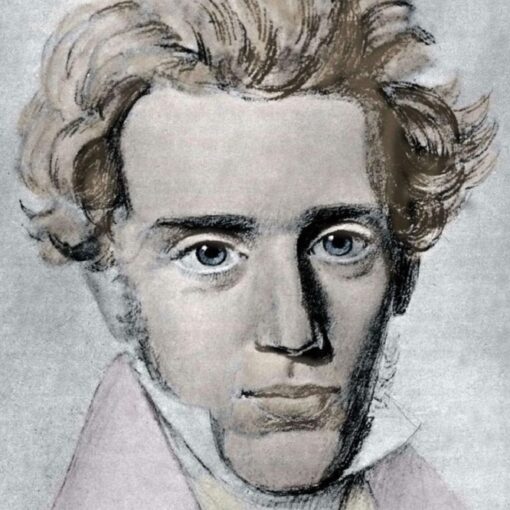

Herbert George Wells (1866-1946) est l’un des écrivains britanniques les plus influents de son époque, considéré comme le père de la science-fiction moderne. Né dans une famille modeste à Bromley, dans le Kent, il connaît une enfance difficile marquée par la précarité. Un accident qui le cloue au lit à l’âge de sept ans lui permet de découvrir la lecture et développe son imagination.

Après des études de biologie sous la direction de Thomas Henry Huxley, il se lance dans l’écriture et publie son premier roman à succès, « La machine à explorer le temps » (1895). S’ensuivent des œuvres majeures de science-fiction comme « L’île du docteur Moreau » (1896), « L’homme invisible » (1897) et « La guerre des mondes » (1898), qui révolutionnent le genre par leur mélange de rigueur scientifique et d’imagination.

Visionnaire, Wells anticipe dans ses œuvres de nombreuses innovations : avions, chars, voyages spatiaux, armes nucléaires, télévision par satellite et même une forme primitive d’Internet. Parallèlement à ses romans d’anticipation, il écrit des romans sociaux réalistes et des ouvrages de vulgarisation historique comme « The Outline of History » (1920).

Socialiste engagé, membre de la Fabian Society, Wells milite pour un État mondial et la paix universelle. Sa vie privée est marquée par plusieurs mariages et liaisons, notamment avec des femmes écrivaines et militantes. Dans ses dernières années, marqué par les deux guerres mondiales, il devient plus pessimiste sur l’avenir de l’humanité.

Il meurt le 13 août 1946 à Londres, laissant une œuvre considérable qui influencera des générations d’écrivains et de penseurs. Son impact sur la littérature et la culture populaire reste majeur, comme en témoignent les nombreuses adaptations de ses œuvres au cinéma et à la télévision.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. La guerre des mondes (1898)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En cette fin de XIXe siècle, des phénomènes étranges sont observés sur Mars. Bientôt, des cylindres métalliques s’abattent sur la paisible campagne anglaise du Surrey. Un narrateur, dont nous ne connaîtrons jamais le nom, observe avec stupeur ces événements qui vont bouleverser sa vie et celle de l’humanité toute entière.

De ces mystérieux vaisseaux émergent des créatures martiennes aux corps tentaculaires, qui se déplacent dans d’effrayantes machines à trois pattes. Leur technologie surpasse largement celle des hommes : leur rayon ardent pulvérise instantanément leurs cibles, tandis qu’une fumée noire asphyxie les survivants. Le narrateur, séparé de son épouse, tente de survivre dans un pays où la civilisation s’effondre brutalement.

Autour du livre

La genèse de « La guerre des mondes » s’inscrit dans un contexte scientifique particulier : à la fin du XIXe siècle, l’observation de prétendus « canaux » sur Mars par l’astronome Giovanni Schiaparelli en 1877 enflamme l’imagination populaire. Cette découverte, renforcée par les observations de Percival Lowell qui répertorie plus de 400 canaux en 1900, nourrit la croyance en une civilisation martienne avancée luttant contre la sécheresse.

C’est lors d’une promenade dans le Surrey en 1895 que Wells conçoit l’idée initiale, en discutant avec son frère de l’hypothèse d’êtres venus d’une autre planète. Les articles sur les fameux canaux martiens alimentent sa réflexion jusqu’à la publication en 1896 de « Intelligence on Mars », texte précurseur qui pose les bases de ce qui deviendra « La guerre des mondes ».

Le roman se distingue comme l’une des premières œuvres confrontant l’humanité à une espèce extraterrestre hostile. Mais par-delà l’histoire d’invasion, Wells livre une critique acerbe de l’impérialisme britannique. En réduisant l’Empire à néant face à une puissance supérieure, il renverse le paradigme colonial : les Britanniques, habitués à dominer grâce à leur avance technologique, se retrouvent dans la position des peuples qu’ils ont eux-mêmes subjugués. Cette dimension satirique s’illustre notamment dans la destruction symbolique du cuirassé, incarnation de la puissance navale britannique, par les tripodes martiens.

La dimension scientifique du récit témoigne de la formation de Wells comme professeur de sciences et de l’influence de son mentor Thomas Henry Huxley, fervent défenseur du darwinisme. La défaite finale des Martiens face aux microbes terrestres reflète également l’état des connaissances de l’époque sur l’immunité aux maladies infectieuses, popularisées par les travaux de Pasteur et ses successeurs.

L’impact culturel s’avère considérable : le roman inspire d’innombrables adaptations. La plus retentissante demeure la dramatisation radiophonique d’Orson Welles en 1938, dont le réalisme provoque une panique mémorable chez les auditeurs américains. De Jeff Wayne qui en tire un album concept en 1978 à Steven Spielberg qui le porte à l’écran en 2005, l’œuvre ne cesse d’être réinterprétée.

« La guerre des mondes » influence même la science : Robert H. Goddard, inspiré par cette lecture, contribue au développement des fusées à carburant liquide et à étages multiples, technologies qui permettront l’alunissage d’Apollo 11 soixante-et-onze ans plus tard.

Aux éditions FOLIO ; 320 pages.

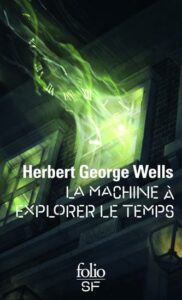

2. La machine à explorer le temps (1895)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Londres victorien de la fin du XIXe siècle, un brillant scientifique convie régulièrement des amis chez lui pour discuter de ses découvertes. Un soir, il leur présente sa dernière invention : une machine capable de se déplacer dans le temps. Face au scepticisme de ses convives, il leur donne rendez-vous la semaine suivante.

Le jour dit, il arrive en retard au dîner, les vêtements en lambeaux, épuisé et affamé. Entre deux bouchées, il leur raconte alors son incroyable périple jusqu’en l’an 802 701. Dans ce futur lointain, l’humanité s’est scindée en deux espèces distinctes : les Éloïs, créatures graciles et enfantines qui mènent une existence insouciante à la surface, et les Morlocks, êtres blafards et cruels qui habitent les souterrains. Cette apparente utopie cache une terrible réalité que l’inventeur va peu à peu dévoiler.

Autour du livre

Premier roman de H. G. Wells, « La machine à explorer le temps » naît d’une longue maturation qui débute en 1888. La genèse du texte trouve son origine dans une conférence sur la quatrième dimension à laquelle Wells assiste le 14 janvier 1887, donnée par l’étudiant E.A. Hamilton-Gordon. Cette réflexion scientifique inspire d’abord une nouvelle, « The Chronic Argonauts », publiée en trois parties dans le Science Schools Journal. Wells rachète par la suite tous les exemplaires disponibles pour les détruire, considérant ce premier jet comme trop maladroit.

Le texte définitif prend forme à travers plusieurs versions successives. En 1894, « The Time Traveller’s Story » paraît dans le National Observer, première mouture présentant de réelles similitudes avec l’œuvre finale. La version canonique est publiée en feuilleton dans The New Review de janvier à mai 1895, avant d’être éditée en volume le 29 mai 1895 chez Heinemann sous le titre « The Time Machine: An Invention ».

L’innovation majeure du livre réside dans son traitement de la temporalité comme quatrième dimension. Wells s’inspire des théories de Charles Howard Hinton, notamment son essai de 1880 « Qu’est-ce que la quatrième dimension ? ». Cette approche mathématique du temps comme dimension spatiale constitue une première en littérature.

La dimension sociale imprègne fortement le récit. Les Morlocks et les Éloïs incarnent une critique musclée de la société victorienne et de ses inégalités de classe. Les conditions de vie souterraines des Morlocks font écho à l’expérience personnelle de Wells : sa famille vivait dans une cuisine en sous-sol, et lui-même a travaillé comme apprenti drapier dans des caves mal ventilées.

L’accueil critique s’avère immédiatement enthousiaste. William Thomas Stead, directeur du Pall Mall Gazette, qualifie Wells de « génie ». Joseph Conrad et James Joyce lui témoignent leur admiration. Le succès commercial suit rapidement : les droits d’auteur rapportent 50 000 livres sterling à Wells dès 1896.

Le cinéma s’en empare dès 1949 avec une première version de la BBC, suivie des films marquants de George Pal en 1960 et Simon Wells en 2002. La bande dessinée s’approprie également l’œuvre, avec une première adaptation par Classics Illustrated en 1956, suivie de multiples versions, notamment chez Marvel Comics en 1976.

« La machine à explorer le temps » suscite aussi une importante production littéraire dérivée. Des auteurs comme Egon Friedell, Stephen Baxter ou Karl Alexander prolongent l’univers créé par Wells. Ces continuations se penchent souvent sur les paradoxes temporels, aspect que Wells avait délibérément choisi de ne pas aborder dans son œuvre originale.

Aux éditions FOLIO ; 176 pages.

3. L’île du docteur Moreau (1896)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le récit s’ouvre sur le sauvetage d’Edward Prendick, naufragé dans le Pacifique. Un mystérieux navire le recueille, à bord duquel se trouve Montgomery, l’assistant d’un certain docteur Moreau. Ces derniers acceptent à contrecœur de l’héberger sur leur île reculée.

Dans ce lieu sinistre, Prendick perçoit des signes troublants : des hurlements déchirants s’échappent d’un laboratoire, des silhouettes difformes rôdent dans la jungle. Il comprend bientôt que Moreau mène des expériences scientifiques sur des animaux pour leur donner forme humaine. Ces créatures hybrides, soumises à des règles strictes censées réprimer leurs instincts bestiaux, forment une société primitive sous la férule de leur créateur. Mais sous leur apparence quasi-humaine subsiste une nature sauvage prête à resurgir.

Autour du livre

« L’île du docteur Moreau » paraît en 1896, alors que l’Angleterre victorienne se déchire sur la question de la vivisection. Quelques mois avant sa publication, H. G. Wells publie un essai scientifique, « The Limits of Individual Plasticity », qui préfigure les théories développées dans son futur roman. Les expérimentations controversées du docteur Moreau trouvent ainsi leur origine dans les débats éthiques de l’époque, notamment autour de la création de la « National Anti-Vivisection Society » en 1875.

La genèse du livre se révèle particulièrement complexe : un premier manuscrit incomplet, daté de fin 1894, présente une intrigue sensiblement différente. La femme et le fils de Moreau y apparaissent, tandis que le capitaine cruel est absent. Wells retravaille entièrement son texte au printemps 1895, en quatre phases successives, tout en jonglant avec d’autres projets d’écriture.

Dans sa préface à l’édition Atlantic de 1924, Wells qualifie son œuvre de « grotesque théologique » et établit un lien inattendu avec le procès d’Oscar Wilde. Le roman constitue, selon ses propres mots, « la réponse d’un esprit imaginatif au rappel que l’humanité n’est qu’un animal grossièrement taillé dans une forme raisonnable ».

L’influence de « L’île du docteur Moreau » se manifeste rapidement : dès 1908, l’écrivain français Maurice Renard lui dédie son roman « Le Docteur Lerne, sous-dieu ». La philosophe espagnole Adela Cortina s’appuie sur l’œuvre pour développer ses théories éthiques dans « Ética de la razón cordial » (2007), interrogeant les raisons de l’échec du projet de Moreau.

Le texte soulève des questions fondamentales sur l’identité. À travers les créatures hybrides et leur « Loi », Wells met en scène une proto-société qui rappelle les utopies politiques de Thomas More ou Francis Bacon. La structure sociale de l’île reflète les théories de Thomas Hobbes : les bêtes humanisées, menacées par leurs instincts primaires, se soumettent à l’autorité absolue d’un Léviathan incarné par Moreau.

Le roman inaugure le genre « uplift » en science-fiction, où une espèce avancée intervient dans l’évolution d’espèces animales. Cette thématique trouvera de nombreux échos, du « Jurassic Park » de Michael Crichton aux manipulations génétiques contemporaines. En 2022, des chercheurs de Stanford parviennent d’ailleurs à transplanter des cellules cérébrales humaines dans le cerveau d’un rat nouveau-né, donnant une troublante actualité aux expériences de Moreau.

La version française de 1901, publiée dans Le Mercure de France, ampute le roman de ses deux premiers chapitres. L’œuvre connaît ensuite de multiples adaptations, du cinéma muet de 1913 aux versions avec Charles Laughton (1932), Burt Lancaster (1977) ou Marlon Brando (1996), en passant par des bandes dessinées, des séries télévisées et même des jeux vidéo.

Aux éditions FOLIO ; 212 pages.

4. L’homme invisible (1897)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« L’homme invisible » débute dans une petite auberge du village d’Iping, dans le Sussex. Par une froide journée de février, un mystérieux étranger y fait son apparition. L’homme, entièrement dissimulé sous des bandages et des vêtements épais, intrigue les habitants. Irascible et solitaire, il passe ses journées enfermé dans sa chambre à conduire d’étranges expériences.

Cet homme n’est autre que Griffin, un brillant physicien qui a découvert le moyen de se rendre invisible. Son invention, qui devait lui apporter pouvoir et liberté, s’est transformée en malédiction. Constamment nu pour demeurer invisible, il souffre du froid et de la faim. Rapidement, il se met à voler pour survivre. Quand son secret est révélé, il doit fuir le village.

Griffin trouve alors refuge chez un ancien condisciple, le docteur Kemp, à qui il raconte son histoire : ses recherches sur la réfraction de la lumière, ses premiers essais sur un chat, puis sur lui-même. Mais la solitude et le rejet ont altéré son esprit. Le scientifique sombre dans la mégalomanie et la violence. Il projette d’instaurer un « règne de la terreur » grâce à son invisibilité. Une chasse à l’homme s’engage alors, un face-à-face entre la société et ce savant fou devenu menaçant.

Autour du livre

Publié en 1897, « L’homme invisible » s’inscrit dans la lignée des « scientific romances », terme créé par Wells lui-même pour désigner cette forme précoce de science-fiction moderne. L’inspiration initiale provient d’une source plutôt inattendue : « The Perils of Invisibility », l’une des « Bab Ballads » de W.S. Gilbert, dont les vers « Old Peter vanished like a shot/but then – his suit of clothes did not » ont manifestement marqué Wells.

La genèse du roman mérite attention : Wells rédige une première version entre mars et juin 1896, intitulée « The Man at the Coach and Horses », une nouvelle de 25 000 mots qui ne le satisfait pas. Il décide alors de l’étoffer pour en faire un roman complet. L’influence de Platon s’avère déterminante dans cette expansion : la lecture de « La République » durant son adolescence, et particulièrement la légende de l’anneau de Gygès relatée par Glaucon, nourrit sa réflexion sur le pouvoir que confère l’invisibilité et la corruption morale qui peut en découler.

Le traitement narratif se distingue des œuvres précédentes de Wells : contrairement à « La machine à explorer le temps » et « L’île du docteur Moreau » écrits à la première personne, « L’homme invisible » adopte une narration à la troisième personne objective. Ce choix renforce l’effet d’étrangeté et maintient Griffin, le protagoniste, à distance du lecteur.

La dimension scientifique du roman soulève des questions intéressantes : le physicien russe Yakov I. Perelman relève dans « Physics Can Be Fun » qu’un homme rendu invisible selon la méthode de Griffin serait nécessairement aveugle, puisque l’œil humain fonctionne en absorbant la lumière entrante. Wells semble conscient de cette problématique, comme le suggère le chapitre 20 où les rétines d’un chat invisible demeurent visibles. Néanmoins, cette solution ne résout pas entièrement le problème physique : la rétine serait inondée de lumière venant de toutes les directions, normalement bloquée par la sclérotique opaque du globe oculaire.

L’impact culturel de « L’homme invisible » s’avère considérable, comme en témoigne la multitude d’adaptations qu’il suscite. Le professeur Allen Grove de l’Université Alfred souligne sa « riche descendance » : des adaptations en bande dessinée par Classics Illustrated dans les années 1950 et Marvel Comics en 1976, aux nombreuses versions cinématographiques et télévisuelles, en passant par une adaptation radiophonique en 2017 avec John Hurt. L’œuvre inspire même une pièce multimédia d’Arthur Yorinks en 2009 pour The Greene Space de WNYC, transposant l’action dans un refuge pour sans-abri new-yorkais.

Le roman établit définitivement Wells comme « père de la science-fiction » avec un personnage devenu iconique dans la fiction d’horreur. Son influence perdure jusqu’à aujourd’hui, des dessins animés comme « Tom et Jerry » à la musique pop avec la chanson « The Invisible Man » de Queen.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 253 pages.