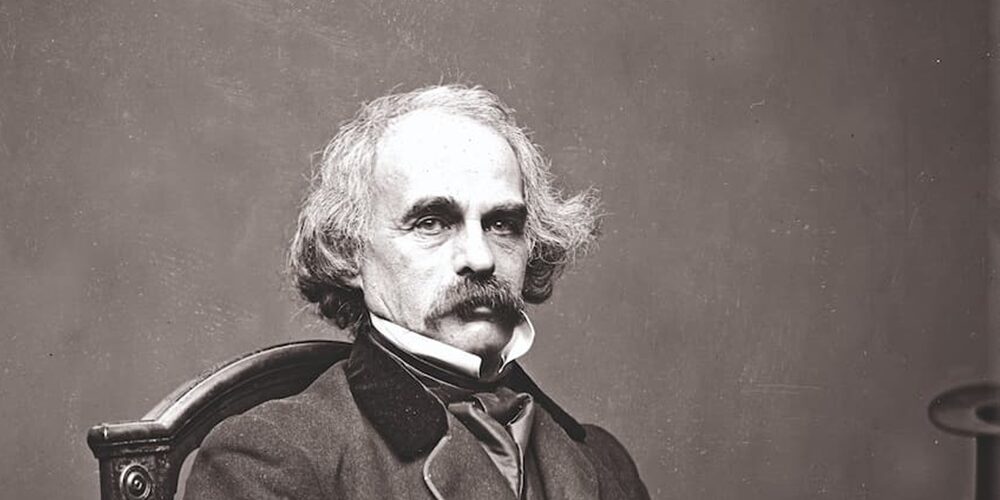

Nathaniel Hawthorne naît le 4 juillet 1804 à Salem, Massachusetts, dans une famille aux racines puritaines. Son père, capitaine de marine marchande, meurt de la fièvre jaune au Suriname en 1808, laissant le jeune Nathaniel, sa mère et ses deux sœurs s’installer chez leurs parents maternels à Salem.

Après des études au Bowdoin College, où il se lie d’amitié avec le futur président Franklin Pierce et le poète Henry Longfellow, Hawthorne commence à écrire dans la solitude. Il publie d’abord des nouvelles anonymement, puis son premier recueil, « Contes racontés deux fois », paraît en 1837 sous son véritable nom.

En 1842, il épouse Sophia Peabody avec qui il s’installe dans « The Old Manse » à Concord. Le couple a trois enfants : Una, Julian et Rose. Hawthorne occupe différents postes administratifs pour subvenir aux besoins de sa famille, notamment à la douane de Salem, expérience qui lui inspire plus tard la préface de « La Lettre écarlate ».

La publication de ce roman en 1850 marque un tournant dans sa carrière. Le succès est immédiat et permet enfin à Hawthorne de vivre de sa plume. S’ensuivent d’autres œuvres majeures comme « La Maison aux sept pignons » (1851) et « Le Faune de marbre » (1860). Durant cette période, il développe également une amitié marquante avec Herman Melville, qui lui dédie « Moby Dick ».

Après un séjour en Europe comme consul à Liverpool, puis un voyage en Italie, Hawthorne rentre aux États-Unis en 1860. Sa santé décline progressivement et il meurt le 19 mai 1864 à Plymouth, New Hampshire, lors d’un voyage avec son ami Franklin Pierce. Il est enterré au cimetière de Sleepy Hollow à Concord, sur la « crête des auteurs », laissant derrière lui une œuvre qui aborde les thèmes du péché, de la culpabilité et du puritanisme de la Nouvelle-Angleterre.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. La Lettre écarlate (1850)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Boston, 1642. La foule s’est massée pour assister au châtiment d’Hester Prynne, une jeune femme condamnée à porter la lettre « A » cousue sur sa poitrine : la marque de l’adultère. Son crime ? Avoir donné naissance à une petite Pearl alors que son époux, disparu depuis des années, n’a pu en être le père. Malgré l’opprobre public, Hester refuse de désigner son amant et affronte avec dignité sa sentence.

Le drame s’intensifie quand son mari réapparaît le jour même de son humiliation publique. Assoiffé de vengeance, il se fait passer pour un médecin sous le nom de Roger Chillingworth et s’immisce dans la vie du révérend Arthur Dimmesdale, qu’il soupçonne d’être l’amant de sa femme. Le jeune pasteur, respecté de tous, cache en effet un terrible secret qui le consume : il est le père de Pearl. Tandis que Chillingworth le manipule et l’observe se torturer moralement, Hester élève seule sa fille en marge de la société, gagnant peu à peu le respect des villageois par son travail de couturière et ses œuvres charitables.

Après sept années de souffrances silencieuses, Hester et Dimmesdale projettent de s’enfuir ensemble. Mais le poids de la culpabilité est trop lourd : lors d’une cérémonie publique, le pasteur avoue son péché avant de s’éteindre dans les bras d’Hester. Chillingworth, privé de sa vengeance, meurt peu après, laissant une fortune considérable à Pearl.

Autour du livre

« La Lettre écarlate » compte parmi les premières œuvres majeures de la littérature américaine. Le succès immédiat du livre, publié en 1850, ne rapporte pourtant à Hawthorne que 1500 dollars sur quatorze ans, malgré une première édition de 2500 exemplaires épuisée en dix jours. Cette réception mitigée s’explique notamment par les vives protestations des habitants de Salem, qui se sentent insultés par la description de leur ville dans la préface.

La propre histoire de Hawthorne imprègne profondément l’œuvre. Ses ancêtres puritains, particulièrement le juge John Hathorne, ont participé aux procès des sorcières de Salem. Cette filiation honteuse pousse même l’écrivain à modifier l’orthographe de son patronyme, ajoutant un « w » pour se distancier de cet héritage violent et intolérant. Cette dimension autobiographique confère au pamphlet contre la société puritaine une résonance particulière.

La broderie d’Hester symbolise la dimension artistique qui sous-tend l’ensemble du récit. Le fil d’or utilisé pour orner la lettre écarlate transforme ce symbole d’infamie en œuvre d’art, échappant ainsi au contrôle des autorités puritaines. D. H. Lawrence salue d’ailleurs en « La Lettre écarlate » « l’œuvre la plus accomplie de l’imagination américaine », tandis que Henry James souligne « sa pureté et sa légèreté de conception indéfinissables ».

Le personnage d’Hester Prynne marque durablement l’imaginaire collectif américain. John Updike la décrit comme « une figure saisissante et légèrement ambiguë […] l’épitomé des difficultés féminines ». Cette héroïne complexe, qui revendique sa liberté tout en acceptant sa pénitence, inspire de nombreuses adaptations. De Lillian Gish à Demi Moore, en passant par Senta Berger et Emma Stone, les plus grandes actrices incarnent ce personnage au cinéma. Son influence s’étend jusqu’à la série « Twin Peaks », où le nom devient le pseudonyme du personnage d’Audrey Horne, et à la littérature contemporaine, notamment dans la trilogie de John Updike inspirée des personnages du roman.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 360 pages.

2. La Maison aux sept pignons (1851)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au milieu du XIXe siècle, dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, se dresse une imposante demeure victorienne aux sept pignons. Cette maison, construite à la fin du XVIIe siècle par le colonel Pyncheon sur un terrain injustement saisi à Matthew Maule, traîne derrière elle une sombre histoire. Maule, accusé de sorcellerie et condamné à la pendaison, aurait jeté une malédiction sur la famille Pyncheon avant de mourir. Le jour même de l’inauguration de la demeure, le colonel fut retrouvé mort dans son fauteuil, première victime supposée de cette malédiction.

Un siècle et demi plus tard, la maison abrite Hepzibah Pyncheon, une aristocrate désargentée qui tient une modeste boutique pour survivre. Son frère Clifford la rejoint après trente années d’emprisonnement pour un meurtre qu’il n’a pas commis. L’atmosphère pesante de la demeure s’allège avec l’arrivée de leur jeune cousine Phoebe, dont la présence rayonnante ranime le commerce et redonne goût à la vie au pauvre Clifford. Mais l’accalmie est de courte durée : le juge Jaffrey Pyncheon, un cousin fortuné aux intentions douteuses, harcèle la maisonnée à la recherche d’un mystérieux acte de propriété.

Autour du livre

« La Maison aux sept pignons » naît durant l’été 1850 à Lenox, Massachusetts. Sa gestation s’avère plus exigeante que prévu : « J’écris avec application, mais pas aussi rapidement que je l’espérais… Le livre demande plus de soin et de réflexion que ‘La Lettre écarlate’ », confie Hawthorne qui refuse de précipiter son travail. « Je ne dois pas arracher mon chou par les racines pour hâter sa croissance », précise-t-il.

L’inspiration provient d’une demeure bien réelle de Salem, la Turner-Ingersoll Mansion, propriété de la cousine de Hawthorne, Susanna Ingersoll. Fait notable : la maison ne possédait que trois pignons à l’époque des visites de l’écrivain – les sept pignons n’existaient que dans les récits d’enfance rapportés par sa cousine. La coïncidence veut que les Pyncheon, famille fictive du roman, partagent leur nom avec de véritables ancêtres de Thomas Pynchon.

Dès sa sortie en avril 1851, le succès est immédiat. Quatre tirages se succèdent la première année, totalisant 6 710 exemplaires. L’enthousiasme traverse l’Atlantique : selon Fanny Kemble, l’engouement en Angleterre égale celui suscité par « Jane Eyre ». Henry Wadsworth Longfellow salue « un livre étrange et sauvage », tandis que Herman Melville loue la profondeur tragique de l’œuvre : « Jamais la vérité visible n’a pénétré plus profondément dans un esprit que dans celui de cet homme ». Seule Catharine Maria Sedgwick exprime son désarroi : « Le livre est une affliction. Il produit l’effet d’une traversée des quartiers d’un asile d’aliénés ».

L’influence de « La Maison aux sept pignons » perdure notamment dans la littérature fantastique. H. P. Lovecraft la considère comme « la plus grande contribution de la Nouvelle-Angleterre à la littérature étrange » et s’en inspire pour plusieurs nouvelles comme « La Maison maudite » et « L’Affaire Charles Dexter Ward ». Les adaptations se multiplient : un film en 1940 avec Vincent Price et George Sanders, une version télévisée en 1960 avec Shirley Temple, jusqu’à une adaptation en opéra par Scott Eyerly en 2000.

Aux éditions FLAMMARION ; 448 pages.

3. Valjoie (1852)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au milieu du XIXe siècle, Miles Coverdale rejoint la communauté agricole de Blithedale, une expérience utopique fondée sur les principes socialistes de Charles Fourier. Le premier soir sur place, il rencontre ses futurs compagnons : Zenobia, une femme séduisante et fortunée reconnaissable à la fleur exotique qu’elle arbore dans ses cheveux, ainsi que le couple Foster qui gère la ferme. La soirée se poursuit avec l’arrivée d’Hollingsworth, accompagné d’une jeune fille mystérieuse prénommée Priscilla.

La maladie cloue rapidement Coverdale au lit, mais cette période de convalescence lui permet d’observer les relations qui se nouent entre les résidents. Hollingsworth et Zenobia se rapprochent, tandis que Priscilla développe un attachement presque maladif envers cette dernière. L’harmonie apparente se fissure avec l’irruption du professeur Westervelt, personnage inquiétant qui partage un passé trouble avec Zenobia. L’intrigue se densifie lorsque Coverdale apprend que Priscilla et Zenobia sont les filles du même homme et que Priscilla n’est autre que la mystérieuse « Dame voilée », une voyante sous l’emprise de Westervelt.

Autour du livre

Publié en 1852, « Valjoie » de Nathaniel Hawthorne naît d’une expérience personnelle vécue à Brook Farm, une communauté utopique où l’écrivain séjourne d’avril à novembre 1841. Dans la préface, Hawthorne qualifie ses souvenirs de « rêverie essentielle, et pourtant un fait » qu’il utilise comme « point d’appui entre fiction et réalité ». Cette tension entre le réel et l’imaginaire constitue l’un des axes majeurs de l’œuvre.

Si Hawthorne affirme que ses personnages sont « entièrement fictifs », les critiques de l’époque contestent cette déclaration. Le personnage de Zenobia s’inspire notamment de Margaret Fuller, une connaissance d’Hawthorne qui fréquentait régulièrement Brook Farm. Le suicide de Zenobia trouve son origine dans un fait divers : la noyade de Martha Hunt en juillet 1845, une jeune femme raffinée mais mélancolique. Hawthorne participe lui-même aux recherches du corps cette nuit-là et consigne longuement l’incident dans son journal.

La narration à la première personne de Miles Coverdale apporte une dimension onirique singulière à l’œuvre. Son style erratique et ses visions oniriques créent une syntaxe particulière qui s’écarte des conventions narratives traditionnelles. Henry James salue d’ailleurs en 1879 « la plus légère, la plus brillante, la plus vivante » des fictions non humoristiques d’Hawthorne, tandis que le critique Richard Brodhead y voit paradoxalement « le plus sombre des romans d’Hawthorne ».

La symbolique irrigue chaque page : la fleur exotique de Zenobia incarne sa vitalité que les autres personnages s’acharnent à détruire, le voile représente le retrait et la dissimulation, tandis que l’alternance printemps/automne rythme le basculement de l’espoir vers les ténèbres. Cette richesse symbolique traduit notamment le conflit religieux qui habite Hawthorne : comme l’analyse Irving Howe, l’écrivain se trouve pris dans une « crise de croyance religieuse », son sens moral aigu s’étant détaché de la foi orthodoxe sans trouver d’autre ancrage. « Valjoie » illustre ainsi l’ironie d’une communauté « utopique » gangrenée par le péché et peuplée d’êtres peu moraux.

Aux éditions GALLIMARD ; 378 pages.