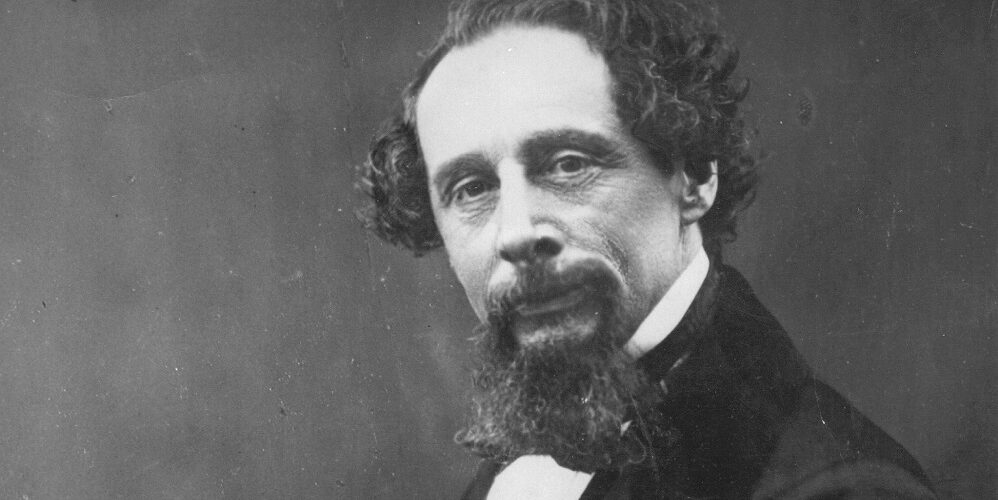

Charles Dickens naît le 7 février 1812 à Landport, près de Portsmouth. Issu d’une famille modeste, il connaît une enfance heureuse jusqu’à ce que son père soit emprisonné pour dettes à la prison de Marshalsea en 1824. Le jeune Charles, alors âgé de 12 ans, doit travailler dans une manufacture de cirage, expérience traumatisante qui le marquera profondément et influencera son œuvre future.

Après avoir retrouvé les bancs de l’école pendant quelques années, il devient clerc d’avocat puis journaliste sténographe. Sa carrière littéraire débute en 1833 avec la publication de ses premières nouvelles. Le succès arrive en 1836 avec « Les aventures de Mr Pickwick », publié en feuilleton. La même année, il épouse Catherine Hogarth, dont il aura dix enfants.

Les grands romans s’enchaînent : « Oliver Twist » (1838), « Nicholas Nickleby » (1845), « David Copperfield » (1850). Dickens devient l’écrivain le plus populaire de l’époque victorienne. Ses œuvres dénoncent les injustices sociales et la misère, tout en faisant preuve d’humour et d’une grande imagination. Il effectue également des tournées de lectures publiques qui remportent un immense succès.

En 1858, il se sépare de sa femme et entretient une relation avec la jeune actrice Ellen Ternan. Les dernières années de sa vie sont marquées par une activité intense malgré une santé déclinante. Il meurt le 9 juin 1870 à Gad’s Hill Place, laissant inachevé son dernier roman, « Le mystère d’Edwin Drood ». Il est enterré à l’abbaye de Westminster, consécration suprême de sa gloire.

Dickens reste aujourd’hui l’un des romanciers anglais les plus célèbres, dont l’œuvre n’a cessé d’être adaptée au théâtre, au cinéma et à la télévision.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Oliver Twist (1838)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1830, dans un hospice de la banlieue londonienne, une jeune femme meurt en donnant naissance à un petit garçon. Sans nom ni famille, l’enfant est baptisé Oliver Twist par le bedeau de la paroisse. Après neuf années passées dans une « ferme à bébés » où règnent brutalité et malnutrition, il devient apprenti chez un croque-mort. Suite aux provocations incessantes d’un autre apprenti qui insulte la mémoire de sa mère, Oliver s’enfuit à Londres.

Dans les bas-fonds de la capitale, le destin met sur sa route Jack Dawkins, dit le « Rusé Matois », un jeune pickpocket qui l’emmène dans le repaire de Fagin. Ce vieux receleur dirige une bande de gamins voleurs qu’il forme aux techniques du larcin. Innocent et naïf, Oliver ignore la véritable nature de leurs activités jusqu’au jour où il assiste impuissant à un vol qui tourne mal. Arrêté à la place des vrais coupables, il est sauvé par la victime, Mr Brownlow, qui décide de le recueillir. Mais Fagin et ses complices ne l’entendent pas ainsi.

Autour du livre

L’histoire d’ « Oliver Twist » s’inscrit dans un contexte particulier : nous sommes en 1837, à l’aube du règne de Victoria. La publication du roman en feuilleton dans le Bentley’s Miscellany atteint son huitième chapitre lorsque la reine accède au trône le 20 juin de cette même année, ce qui fait d’ « Oliver Twist » le premier véritable roman victorien.

La genèse du texte se révèle mouvementée. La publication s’étend sur vingt-huit mois, avec plusieurs turbulences : la mort de Mary Scott Hogarth en mai 1837, des démêlés constants avec l’éditeur Richard Bentley et le dernier tiers rédigé d’un trait pour que le volume d’octobre 1838 soit prêt, alors que six fragments restent à paraître dans la revue. Les relations entre Dickens et Bentley, d’abord courtoises, se dégradent rapidement au point que l’auteur qualifie son éditeur de « brigand de Burlington Street ». Leur collaboration cesse officiellement le 2 juillet 1840.

Le roman puise dans plusieurs sources. La description des bas-fonds londoniens s’inspire directement des « Esquisses de Boz », fruit d’une précédente collaboration avec l’illustrateur George Cruikshank. L’expérience personnelle de Dickens comme reporter au Morning Chronicle nourrit notamment la scène du « procès » d’Oliver devant le magistrat Fang, personnage calqué sur le « notoirement sévère » Allan Stewart Laing. Par ailleurs, l’histoire s’inspire partiellement du récit autobiographique de Robert Blincoe, un orphelin élevé dans un hospice paroissial et soumis aux pires souffrances dans une manufacture de coton.

La familiarité du romancier avec le théâtre imprègne profondément l’œuvre, considérée comme son roman le plus mélodramatique. La rhétorique emphatique, la gestuelle exacerbée et les personnages fortement polarisés moralement trouvent leurs origines sur les planches. Le dénouement lui-même, avec ses révélations en cascade sur les origines d’Oliver, relève des conventions théâtrales.

Les critiques contemporains saluent unanimement l’ouvrage. La jeune reine Victoria le juge « extrêmement intéressant », bien que son Premier ministre, Lord Melbourne, avoue détester les hospices, les fabricants de cercueils et les criminels, « ni en réel ni représentés ». Seul Thackeray attaque Dickens pour avoir, comme d’autres auteurs de son temps, fait du crime un sujet romanesque. Pourtant, « Oliver Twist » prend délibérément le contre-pied de la tradition de la « Newgate Novel » qui idéalisait la délinquance.

Les adaptations théâtrales se multiplient rapidement malgré la censure du Lord Chambellan. La plus remarquable reste celle de Dickens lui-même pour ses lectures publiques, notamment sa version intitulée « Sikes and Nancy », présentée pour la première fois le 14 novembre 1868, qui électrise littéralement son auditoire.

La critique moderne souligne la tension constante entre le schéma moral et l’intrigue. Graham Greene note le manichéisme de l’œuvre, qu’il qualifie de « guerre des forces spirituelles », tandis que d’autres observateurs relèvent l’association singulière entre dénonciation sociale et atmosphère gothique. La passivité du héros, qui ne peut influer sur son destin, contraste avec le mal omniprésent et actif qui l’entoure, créant une structure narrative où le hasard et l’imprévisible jouent un rôle central.

L’impact d’ « Oliver Twist » perdure à travers ses innombrables adaptations. Dès 1909, J. Stuart Blackton réalise la première version cinématographique. Les plus mémorables incluent celle de David Lean en 1948, avec Alec Guinness dans le rôle de Fagin, la comédie musicale « Oliver! » de Lionel Bart en 1960, adaptée au cinéma par Carol Reed en 1968 et récompensée par cinq Oscars, ainsi que la version de Roman Polański en 2005. Le texte inspire également de nombreuses séries télévisées, pièces de théâtre et adaptations en bande dessinée, preuves de sa résonnance intemporelle.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 736 pages.

2. David Copperfield (1850)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

L’histoire commence dans l’Angleterre des années 1850. David Copperfield naît six mois après la mort de son père, dans le petit village de Blunderstone. Son enfance s’écoule d’abord paisiblement auprès de sa mère Clara et de leur dévouée servante Peggotty. Mais tout bascule lorsque Clara épouse Mr Murdstone, un homme sévère qui impose une discipline de fer au foyer avec l’aide de sa sœur Jane.

La vie du jeune David devient un enfer : envoyé en pension à Salem House sous la férule du cruel Mr Creakle, puis forcé de travailler dans un entrepôt londonien après la mort de sa mère. Dans son malheur, il trouve refuge chez les Micawber, un couple perpétuellement endetté mais au grand cœur. À bout de forces, David finit par s’enfuir à pied jusqu’à Douvres, chez sa tante Betsey Trotwood qui, contre toute attente, décide de l’adopter et de financer ses études à Canterbury.

Autour du livre

Charles Dickens entreprend la rédaction de « David Copperfield » entre 1848 et 1850, alors qu’il traverse une période charnière de sa carrière. Quelques années auparavant, il avait songé à publier une autobiographie, allant jusqu’à soumettre en 1847 une esquisse à son ami John Forster. Cette tentative restera inachevée, mais plusieurs passages seront intégrés au roman, notamment la description poignante du travail en usine, transposée presque mot pour mot dans le chapitre consacré à l’expérience de David chez Murdstone et Grinby.

La genèse du roman révèle un processus de création particulièrement intense. Dickens se rendit à Norwich et Yarmouth en janvier 1849, accompagné de ses amis John Leech et Mark Lemon, pour s’imprégner de l’atmosphère des lieux. Le nom de Blunderston, village natal de David, lui fut inspiré par un écriteau aperçu lors d’une promenade. Contrairement à sa méthode habituelle, il n’établit pas de plan détaillé, préférant laisser l’histoire se développer organiquement. Cette liberté créatrice contribua sans doute à la fluidité et à la spontanéité du récit.

Le choix du narrateur à la première personne constitue une innovation majeure dans l’œuvre de Dickens. Cette technique narrative lui permet de mêler habilement deux perspectives : celle de l’enfant qui vit les événements et celle de l’adulte qui les relate. Il parvient ainsi à restituer la fraîcheur et l’immédiateté des perceptions enfantines tout en les enrichissant du regard distancié de la maturité. Cette dualité se manifeste notamment dans les scènes où le narrateur adulte commente avec tendresse les illusions ou la naïveté de son jeune moi.

La dimension autobiographique imprègne profondément le texte. Outre l’épisode du travail en usine, Dickens s’inspire de son père pour créer le personnage de Mr Micawber, dont les perpétuelles difficultés financières et l’optimisme inébranlable reflètent la personnalité de John Dickens. La passion malheureuse du jeune David pour Dora fait écho à celle que l’auteur éprouva pour Maria Beadnell. Même les initiales du héros, D.C., inversent celles de Charles Dickens.

L’accueil critique se révéla initialement mitigé, mais le roman conquit rapidement un large public. Les plus grands écrivains de l’époque manifestèrent leur admiration : Thackeray salua sa « fraîcheur », tandis que Charlotte Brontë loua sa profonde connaissance de la nature humaine. La postérité ne fit que confirmer ce succès. Tolstoï y voyait « la meilleure œuvre du meilleur romancier anglais ». Henry James gardait un souvenir ému des lectures familiales, caché sous une table. Virginia Woolf, pourtant peu admiratrice de Dickens, relut le roman six fois, s’émerveillant à chaque fois de sa « magnificence ». Même Kafka reconnut son influence sur « Amerika ».

La publication en feuilleton, caractéristique de l’époque, modela profondément la structure du récit. Les dix-neuf livraisons mensuelles, vendues un shilling, contenaient chacune deux illustrations de Hablot Knight Browne, dit « Phiz ». La collaboration entre le romancier et l’illustrateur se révéla particulièrement fructueuse. Dickens supervisait minutieusement chaque dessin, n’hésitant pas à demander des modifications. Les illustrations de Phiz ne se contentent pas d’accompagner le texte : elles l’enrichissent de significations supplémentaires, révélant parfois des aspects que le narrateur passe sous silence.

« David Copperfield » inspira de nombreuses adaptations, dont la plus mémorable reste sans doute le film de George Cukor (1935), avec W.C. Fields dans le rôle de Mr Micawber. Le nombre et la diversité des adaptations témoignent de la puissance narrative du récit et de sa capacité à transcender les époques. En 1969, un groupe de rock britannique choisit même de se baptiser Uriah Heep, d’après le nom du personnage manipulateur du roman.

L’influence de « David Copperfield » sur la littérature s’avéra considérable. Dickens établit un nouveau modèle de bildungsroman (roman d’apprentissage), mêlant développement personnel et critique sociale. La manière dont il dépeint les souffrances de l’enfance marqua profondément la sensibilité victorienne et contribua à éveiller les consciences sur la nécessité de réformes sociales.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 1024 pages.

3. De grandes espérances (1861)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre victorienne des années 1810, le jeune Philip Pirrip, dit « Pip », grandit dans les marais du Kent. Orphelin élevé par sa sœur tyrannique et son beau-frère Joe, un forgeron au grand cœur, il mène une existence modeste jusqu’à deux rencontres qui bouleversent son destin. La première survient dans un cimetière brumeux où, terrorisé, il vient en aide à un forçat évadé. La seconde le conduit chez Miss Havisham, une femme fortunée excentrique qui vit recluse dans son manoir délabré, figée dans sa robe de mariée depuis le jour où son fiancé l’a abandonnée.

C’est là que Pip fait la connaissance d’Estella, la pupille de Miss Havisham, dont la beauté le subjugue instantanément. Face à cette jeune fille hautaine qui le traite avec mépris, il prend douloureusement conscience de sa condition sociale. Quand un mystérieux bienfaiteur lui offre l’opportunité de devenir un gentleman à Londres, il croit voir ses rêves se réaliser. Mais entre les apparences trompeuses de la haute société et les secrets qui refont surface, ses « grandes espérances » vont être mises à rude épreuve.

Autour du livre

À la genèse de « De grandes espérances » se trouve une situation critique : en automne 1860, l’hebdomadaire All the Year Round, dirigé par Dickens, voit ses ventes s’effondrer. Le roman « The Day’s Ride » de Charles Lever, alors en cours de publication, ne séduit pas le lectorat. Dickens convoque un « conseil de guerre » et décide d’intervenir personnellement pour redresser la situation. Ce qui ne devait être initialement qu’une « petite chose » (little piece) se transforme en un projet ambitieux de trente-six épisodes hebdomadaires.

L’écriture se déroule dans un contexte personnel tumultueux. En 1858, Dickens s’est séparé de Catherine, son épouse depuis vingt-trois ans, et entretient une liaison secrète avec Ellen Ternan, beaucoup plus jeune que lui. La froideur du personnage d’Estella pourrait d’ailleurs refléter la réticence d’Ellen Ternan à devenir sa maîtresse. Cette période marque également une rupture avec certains de ses plus proches amis et son éditeur historique.

La structure du roman témoigne d’une maîtrise narrative exceptionnelle. Les trois parties, parfaitement équilibrées, suivent la trajectoire morale de Pip : son enfance dans le Kent, sa vie londonienne de gentleman, puis sa désillusion et sa rédemption. Cette architecture rigoureuse contribue à l’impression de perfection formelle soulignée par la critique. George Bernard Shaw parle d’un ensemble « parfaitement compact », tandis que Swinburne affirme que « ses défauts sont aussi imperceptibles que des taches sur le soleil ».

« De grandes espérances » se distingue par son hybridation générique audacieuse. Il emprunte au bildungsroman sa trame initiatique, au roman gothique ses atmosphères inquiétantes – notamment autour du personnage de Miss Havisham -, au roman policier ses intrigues criminelles, et au roman « silver fork » sa satire des mœurs aristocratiques. Cette multiplicité générique nourrit la densité thématique de l’œuvre.

La dimension sociale s’avère prégnante. Dickens questionne les fondements de la société victorienne : l’argent, la distinction sociale, l’éducation. L’ascension sociale de Pip, rendue possible par l’argent d’un forçat, constitue une critique mordante des préjugés de classe. Le Londres décrit n’est pas la cité rutilante rêvée par Pip mais un labyrinthe de ruelles sombres et malsaines.

La fin du roman suscita une controverse significative. Sur les conseils d’Edward Bulwer-Lytton, Dickens modifia son dénouement initial, où Pip et Estella se croisaient brièvement avant de se séparer définitivement. La nouvelle conclusion, plus ambiguë, laisse entrevoir une possible réconciliation. Cette modification divisa la critique : certains, comme George Gissing, y virent une regrettable concession aux conventions, tandis que d’autres, tel John Hillis-Miller, l’interprétèrent comme la victoire nécessaire de l’amour rédempteur.

L’impact culturel s’est révélé considérable. « De grandes espérances » a inspiré plus de 250 adaptations scéniques et cinématographiques. L’adaptation la plus marquante reste celle de David Lean en 1946, avec John Mills et Alec Guinness, classée par le British Film Institute parmi les plus grands films britanniques. En 2015, des critiques littéraires internationaux le placent au quatrième rang des plus grands romans britanniques.

Le succès fut très important. Les ventes de All the Year Round se redressèrent spectaculairement. On estime que chaque numéro touchait environ 100 000 lecteurs, et Mudie, la plus importante bibliothèque circulante, indiquait qu’au moins trente personnes lisaient chaque exemplaire. Thomas Carlyle lui-même, pourtant peu enclin aux compliments, riait aux éclats à chaque nouveau feuilleton.

Cette réception enthousiaste perdure jusqu’à aujourd’hui. La critique moderne salue particulièrement la sophistication psychologique des personnages, l’imbrication des thématiques sociales et morales, ainsi que la maîtrise narrative qui font de « De grandes espérances » l’une des œuvres les plus abouties de Dickens.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 606 pages.

4. Nicholas Nickleby (1845)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

L’histoire débute en 1831 dans le Devonshire. Nicholas Nickleby père meurt ruiné après des investissements hasardeux, laissant sa femme et ses deux enfants sans ressources. Nicholas Nickleby fils, dix-neuf ans, sa sœur Kate et leur mère partent pour Londres implorer l’aide de leur oncle Ralph, un homme d’affaires prospère mais sans scrupules. Ce dernier envoie son neveu comme répétiteur dans une pension du Yorkshire, tandis que Kate devient apprentie chez une modiste.

À Dotheboys Hall, Nicholas découvre l’enfer : le directeur Wackford Squeers et son épouse martyrisent les enfants qu’on leur confie. Parmi eux se trouve Smike, un garçon attardé qui survit comme domestique. Quand Squeers s’acharne une fois de trop sur le malheureux, Nicholas explose et tabasse le tortionnaire. Les deux fugitifs prennent la route et rejoignent une troupe de théâtre itinérante. Mais les ennuis ne sont pas terminés : à Londres, Ralph complote contre son neveu tandis que Kate subit les assiduités de nobles débauchés.

Autour du livre

« Nicholas Nickleby » marque une étape importante dans la carrière de Charles Dickens. Sa rédaction s’effectue dans des conditions peu favorables puisque l’écrivain mène plusieurs projets de front : alors que « Les aventures de Mr Pickwick » n’est pas achevé, il dirige déjà le Bentley’s Miscellany et poursuit l’écriture d’ « Oliver Twist ». Il s’engage néanmoins auprès de Chapman & Hall à livrer mensuellement les épisodes de « Nicholas Nickleby » à partir de mars 1837. Cette cadence effrénée ne l’empêche pas de produire une œuvre ambitieuse qui confirme sa réputation naissante.

La genèse du roman s’enracine dans l’expérience personnelle de l’auteur. Depuis l’âge de huit ans, Dickens nourrit une véritable phobie des institutions scolaires, après qu’un camarade lui a raconté comment son directeur lui avait ouvert un abcès avec un canif maculé d’encre. Pour documenter son récit sur les pensionnats du Yorkshire, il se rend à Greta Bridge sous une fausse identité, accompagné de son illustrateur Hablot K. Browne. Cette visite de Bowes Academy, dirigée par William Shaw, inspire directement la description de Dotheboys Hall.

La dimension sociale transparaît dans la description d’un Londres chaotique et fragmenté. Contrairement aux romans ultérieurs de Dickens organisés autour d’institutions centrales, « Nicholas Nickleby » présente une capitale perçue comme un « chaos abrutissant », un espace déstructuré que le narrateur compare à des « courants gigantesques de vie ». Cette vision parcellaire reflète l’errance des personnages et l’instabilité de leur condition sociale.

Dickens y mêle pathos et humour. Les scènes de violence alternent avec des passages comiques portés par des personnages excentriques comme M. Mantalini, dont le bagout transforme son irresponsabilité en « figures de rhétorique ». Cette oscillation entre drame et comédie traduit la complexité d’un monde social en mutation, où la quête d’identité du héros se heurte aux rigidités de la société victorienne.

L’impact social du roman s’avère considérable. Dans sa préface, Dickens dénonce l’absence de qualification requise pour diriger une école, qualifiant les maîtres du Yorkshire de « courtiers de l’avarice, l’indifférence et l’imbécilité des parents ». Sa critique porte ses fruits puisque dans les dix ans suivant la publication, la plupart des établissements mis en cause ferment leurs portes. Le roman soulève également la question du statut des comédiens dans la société victorienne, qui se voient refuser le titre de Gentleman.

La construction des personnages témoigne d’une maîtrise narrative singulière. L’onomastique joue un rôle central : chaque nom contient des connotations révélatrices, comme « Squeers » qui évoque à la fois les coups (whack) et l’étranglement (squeeze). Mrs Nickleby incarne un cas particulier avec ses monologues qui, selon Mark Ford, génèrent une « syntaxe du subconscient » comparable à celle de Molly Bloom de Joyce. Son flux de conscience convoque les « fondamentaux de l’existence » à travers des associations d’idées apparemment décousues.

Le succès immédiat de l’œuvre se mesure aux 50 000 exemplaires vendus dès sa parution. « Nicholas Nickleby » suscite un tel engouement que Dickens reçoit de nombreuses lettres de lecteurs le suppliant d’épargner le personnage de Smike, phénomène que le peintre David Wilkie compare à l’attachement du public pour les héros de Richardson. Cette réception enthousiaste consacre définitivement Dickens comme l’un des plus grands romanciers de son temps.

La réception critique évolue au fil du temps. Si Thackeray salue la mémorable galerie de personnages, George Meredith n’y voit qu’une « œuvre de caricaturiste singeant le moraliste ». La réhabilitation intervient dans les années 1950-1960 grâce aux travaux de George Orwell, Edmund Wilson et Humphry House. Ce dernier analyse notamment le thème de la bienveillance incarnée par les frères Cheeryble, qu’il relie à la tradition philosophique benthamienne.

Les adaptations témoignent de la puissance dramatique du texte. La plus remarquable reste celle de la Royal Shakespeare Company en 1980 : une représentation théâtrale de plus de huit heures qui remporte un immense succès. En 1982, sa captation pour Channel 4 obtient un Emmy Award. « Nicholas Nickleby » inspire également plusieurs versions cinématographiques, dont celle de Douglas McGrath en 2002 avec Charlie Hunnam, Christopher Plummer et Anne Hathaway.

Aux éditions ARCHIPOCHE ; 624 pages.

5. Bleak House (1852)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le brouillard londonien enveloppe la Cour de la Chancellerie où s’éternise depuis des décennies l’affaire « Jarndyce contre Jarndyce », un procès d’héritage aux ramifications infinies. C’est dans ce contexte que John Jarndyce prend sous son aile trois jeunes gens : une orpheline, Esther Summerson, qu’il nomme gouvernante, et ses pupilles Ada Clare et Richard Carstone, tous trois liés à cette succession contestée.

Dans les couloirs feutrés de la justice comme dans les salons huppés de l’aristocratie, les destins s’entremêlent. Lady Dedlock, grande dame rongée par un secret, croise la route d’Esther. L’avoué Tulkinghorn tire dans l’ombre les ficelles d’une intrigue où chaque personnage cache une part de vérité. Entre les taudis de Tom-All-Alone’s et les demeures cossues, se dessine le portrait d’une société victorienne fracturée.

Autour du livre

L’élaboration de « Bleak House » s’inscrit dans une période d’intense activité pour Dickens. Alors qu’il gère sa revue Household Words lancée en mars 1850, rédige « A Child’s History of England » et participe à de nombreuses tournées théâtrales, son engagement social atteint son apogée. Ses activités philanthropiques témoignent de cette ferveur réformatrice : il fonde avec Angela Burdett-Coutts l’établissement Urania Cottage pour accueillir les femmes en difficulté et soutient activement les ragged schools, ces écoles destinées aux enfants démunis.

Le contexte personnel du romancier imprègne profondément « Bleak House ». La maladie de son épouse Catherine, le décès de son père et celui de sa petite fille Dora surviennent pendant la rédaction. Cette période est également marquée par la disparition de plusieurs amis proches, dont Richard Watson à qui il avait dédié « David Copperfield ». Ces deuils successifs confèrent au roman une tonalité sombre qui tranche avec l’optimisme triomphant des années 1850, symbolisé par l’exposition universelle et son Crystal Palace.

« Bleak House » témoigne également de l’évolution des préoccupations sociales de Dickens. Sa critique des « philanthropes télescopiques » comme Mrs Jellyby, qui négligent la misère locale pour des causes lointaines, révèle son pragmatisme social. L’attention portée aux enfants abandonnés comme Jo, le petit balayeur de rues, s’enracine dans son expérience personnelle du travail des enfants et son soutien aux ragged schools.

L’innovation majeure réside dans la structure narrative qui entrelace deux voix distinctes : celle d’Esther Summerson, narratrice à la première personne qui relate son histoire sept ans après les faits, et celle d’un narrateur omniscient s’exprimant au présent. Cette dualité permet d’articuler deux perspectives sur la société victorienne et ses institutions. Vladimir Nabokov considérait d’ailleurs ce choix narratif comme « la principale erreur de Dickens », tandis que d’autres critiques y voient une prouesse littéraire.

La publication en feuilleton, de mars 1852 à septembre 1853, suscite des controverses. La description de la mort par combustion spontanée du personnage de Krook provoque notamment une polémique avec le critique George Henry Lewes dans le Leader. Dickens défend farouchement la véracité scientifique de ce phénomène, citant des cas documentés et son expérience de reporter judiciaire.

Les premiers accueils critiques se révèlent mitigés. La virulence de la satire sociale déconcerte nombre de lecteurs, et même le fidèle John Forster émet des réserves sur le didactisme du roman. Néanmoins, les ventes mensuelles atteignent 34 000 exemplaires, assurant à Dickens un succès commercial considérable. La reconnaissance critique ne s’établit véritablement qu’à partir des années 1940, avec les travaux d’Humphry House sur la portée sociale du roman et ceux de Lionel Stevenson sur sa noirceur.

L’héritage de « Bleak House » s’avère considérable. Le personnage de l’inspecteur Bucket marque l’émergence du roman policier britannique, précédant Sherlock Holmes. Les adaptations se multiplient dès la fin du XIXe siècle, avec notamment les interprétations mémorables de l’actrice Fanny Janauschek jouant à la fois Lady Dedlock et sa servante Hortense. « The Death of Poor Joe », court-métrage de 1901, constitue le plus ancien film conservé adapté d’une œuvre de Dickens. La BBC a produit trois versions télévisées majeures, en 1959, 1985 et 2005, cette dernière remportant un Peabody Award.

La maison qui a inspiré le titre du roman existe toujours à Broadstairs, dans le Kent, bien qu’elle ne corresponde pas à la description fictionnelle. Rebaptisée « Bleak House » après la mort de Dickens, elle témoigne de l’ancrage géographique de l’œuvre dans le paysage anglais.

Aux éditions FOLIO ; 1472 pages.

6. Un chant de Noël (1843)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Londres, XIXe siècle. Ebenezer Scrooge règne sur son comptoir d’usurier avec une avarice légendaire. Ce vieillard aigri déteste Noël, repousse les demandes de dons pour les pauvres et traite son employé Bob Cratchit avec un mépris glaçant. La veille de Noël, alors qu’il rentre seul dans sa demeure austère, le fantôme de son ancien associé Jacob Marley lui apparaît, enchaîné et tourmenté dans la mort comme il l’était dans la vie par son égoïsme.

Cette apparition n’est que le prélude à une nuit extraordinaire : trois esprits vont se succéder pour confronter Scrooge à ses Noëls passés, présents et futurs. À travers ces visions surnaturelles se dessine l’histoire d’un homme qui a peu à peu sacrifié tout ce qui donnait du sens à sa vie – famille, amour, humanité – sur l’autel de l’argent.

Autour du livre

La rédaction d’ « Un chant de Noël » s’inscrit dans un contexte historique et social singulier. En 1843, l’Angleterre victorienne redécouvre les traditions de Noël, tandis que s’implantent de nouvelles coutumes comme l’arbre décoré, popularisé par la reine Victoria et le prince Albert. Les villancicos connaissent également un renouveau après un siècle de déclin. Cette période correspond aussi aux « Hungry Forties », une décennie marquée par la pauvreté et les tensions sociales.

Des motivations personnelles et sociales s’entremêlent dans la décision de Dickens d’écrire ce conte. L’écrivain, alors âgé de 31 ans, traverse une passe difficile : son dernier roman « Martin Chuzzlewit » se vend mal, ses revenus mensuels risquent d’être amputés de 50 livres par ses éditeurs Chapman & Hall, et son épouse Catherine attend leur cinquième enfant. Mais c’est surtout sa sensibilité aux conditions de vie des enfants pauvres qui le pousse à prendre la plume. Sa visite aux mines de Cornouailles, où il découvre des enfants travaillant dans des conditions effroyables, le marque profondément. La lecture du « Second Report of the Children’s Employment Commission », rapport parlementaire exposant les effets de la révolution industrielle sur les enfants des classes laborieuses, achève de le convaincre d’agir.

Plutôt que de publier un pamphlet politique comme initialement prévu, Dickens opte pour la forme du conte, estimant qu’une narration touchante atteindra plus efficacement le grand public. Il rédige l’œuvre en six semaines, pendant de longues marches nocturnes dans Londres qui s’étendent parfois sur 32 kilomètres. Sa sœur témoigne qu’il « pleurait et riait tour à tour » pendant l’écriture, totalement absorbé par son récit.

La publication s’avère complexe. Dickens finance lui-même l’édition, insistant pour une présentation luxueuse avec une reliure en tissu rouge, des pages dorées sur tranche et des illustrations de John Leech comportant quatre gravures en couleur et quatre gravures sur bois. Cette exigence de qualité grève significativement les bénéfices : malgré le succès immédiat (6000 exemplaires vendus dès Noël 1843), l’auteur ne perçoit que 230 livres de la première édition, bien loin des 1000 livres espérées.

« Un chant de Noël » suscite rapidement des éditions pirates. En janvier 1844, Parley’s Illuminated Library publie une version condensée vendue deux pence. Dickens engage des poursuites judiciaires et obtient gain de cause, mais la faillite des contrevenants le laisse avec 700 livres de frais à sa charge. Cette expérience accentue sa rupture avec Chapman & Hall au profit de Bradbury & Evans.

L’accueil critique se montre majoritairement enthousiaste. The Illustrated London News salue « l’éloquence impressionnante » du texte et son « humour pétillant ». William Makepeace Thackeray, dans Fraser’s Magazine, le qualifie de « bienfait national ». Seules quelques voix discordantes émergent : The New Monthly Magazine déplore le prix élevé qui rend le livre inaccessible aux pauvres, tandis que The Westminster Review moque la naïveté économique de Dickens.

L’impact culturel s’avère considérable et durable. L’expression « Merry Christmas » se popularise, le nom « Scrooge » entre dans le langage courant comme synonyme d’avare (il est officiellement intégré à l’Oxford English Dictionary en 1982). « Un chant de Noël » modifie profondément la perception des célébrations de Noël : alors qu’elles étaient auparavant associées principalement à la campagne, le conte montre qu’elles peuvent aussi s’épanouir en ville malgré l’industrialisation croissante.

Les adaptations se multiplient immédiatement. Dès février 1844, huit productions théâtrales différentes se jouent simultanément à Londres. Dickens lui-même donne 127 lectures publiques de son texte entre 1853 et sa mort en 1870. La première adaptation cinématographique date de 1901 (Scrooge, or, Marley’s Ghost), inaugurant une longue série qui ne s’est jamais interrompue. L’œuvre inspire également des opéras, des ballets, des émissions radiophoniques et des spectacles de mime.

Les thématiques sociales et morales résonnent particulièrement auprès des lecteurs. The Gentleman’s Magazine note dès 1844 une augmentation des dons caritatifs en Grande-Bretagne. Robert Louis Stevenson, Thomas Carlyle et de nombreux autres témoignent avoir été incités à plus de générosité après la lecture du conte. En 1867, un homme d’affaires américain, touché par une lecture publique, offre une dinde à chacun de ses employés et ferme son usine le jour de Noël.

Au fil du temps, la perception d’ « Un chant de Noël » évolue selon les époques : parabole spirituelle pour les Victoriens, conte pour enfants au début du XXe siècle, critique du capitalisme pendant la Grande Dépression. Les adaptations cinématographiques des années 1930 reflètent des sensibilités nationales différentes : les versions britanniques restent fidèles au texte original, tandis que les productions américaines mettent l’accent sur le personnage de Cratchit, célébrant « les Noëls de l’homme ordinaire » dans un contexte de crise économique.

Aux éditions LIBRIO ; 160 pages.

7. Un conte de deux villes (1859)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, 1775. Le Dr Manette sort de la Bastille après dix-huit années d’emprisonnement arbitraire qui l’ont brisé. Sa fille Lucie, qui le croyait mort, traverse la Manche pour le ramener à Londres où elle espère l’aider à retrouver ses esprits. Dans le même bateau voyage Charles Darnay, un jeune aristocrate français qui fuit son pays et un nom entaché de sang.

Quelques années plus tard, alors que Lucie et Charles se sont épousés et mènent une vie paisible à Londres, la Révolution française éclate. Le jeune homme se trouve bientôt rappelé à Paris par une lettre désespérée. Malgré les dangers qui le guettent en tant qu’aristocrate, il décide de répondre à l’appel. Sa femme et son beau-père se lancent à sa suite dans une France en proie à la Terreur, où la guillotine règne en maître.

Autour du livre

L’origine d’ « Un conte de deux villes » s’inscrit dans une période tumultueuse de la vie de Charles Dickens. En 1858, l’auteur se sépare de son épouse Catherine et entame une liaison avec l’actrice Ellen Ternan, rencontrée lors des représentations de « The Frozen Deep ». Cette pièce de Wilkie Collins, dans laquelle Dickens interprète un personnage sacrifiant sa vie pour son rival en amour, influence significativement la création du personnage de Sydney Carton.

La rédaction du roman coïncide également avec une crise professionnelle majeure. Suite à des désaccords avec ses éditeurs, Dickens met fin à sa revue « Household Words » et lance « All the Year Round ». Le succès d’ « Un conte de deux villes », publié en feuilleton dans ce nouveau magazine, s’avère crucial pour sa pérennité, assurant des tirages exceptionnels de 120 000 exemplaires.

La stratégie éditoriale mise en place témoigne du sens aigu des affaires de Dickens. « Un conte de deux villes » paraît simultanément sous trois formes : en feuilletons hebdomadaires non illustrés dans « All the Year Round », en livraisons mensuelles illustrées par Phiz chez Chapman & Hall, et en volume complet. Le romancier négocie également des accords avec des éditeurs étrangers : Harper & Brothers aux États-Unis et Bernhard Tauchnitz à Leipzig pour le marché continental européen.

La structure du roman innove dans l’œuvre de Dickens. Contrairement à ses romans précédents centrés sur un personnage ou une critique sociale spécifique, « Un conte de deux villes » propose une fresque historique où destins individuels et bouleversements collectifs s’entremêlent étroitement. Cette architecture s’accompagne d’une évolution stylistique majeure : Dickens abandonne partiellement l’humour caractéristique de ses œuvres antérieures pour adopter un ton plus grave, mieux adapté à la tragédie historique.

« Un conte de deux villes » témoigne également d’une maîtrise narrative singulière dans le traitement des doubles. La ressemblance entre Charles Darnay et Sydney Carton ne constitue pas un simple ressort dramatique : elle permet une réflexion profonde sur l’identité, la rédemption et le sacrifice. Cette thématique du double se retrouve dans la structure même du roman, où Londres et Paris, paix et violence, justice et vengeance se répondent constamment.

Les sources historiques du roman révèlent un travail documentaire substantiel. Si l’influence de « Histoire de la Révolution française » de Thomas Carlyle s’avère prépondérante, Dickens puise également dans les écrits de Louis-Sébastien Mercier, Jean-Jacques Rousseau et Arthur Young. Cette documentation nourrit sa représentation nuancée de la Révolution française : tout en reconnaissant la légitimité des revendications populaires, il met en garde contre la transformation des opprimés en oppresseurs.

La réception critique divise profondément ses contemporains. L’enthousiasme de Carlyle contraste avec les jugements sévères de certains critiques littéraires. James Fitzjames Stephen qualifie notamment l’œuvre de « bouillie pour les chats mal assaisonnée ». Cette divergence d’opinions perdure dans l’histoire : si Virginia Woolf entretient une relation ambivalente avec l’œuvre de Dickens, George Orwell souligne la puissance de sa représentation de la Révolution française.

Dès 1899, une première version théâtrale, « The Only Way », connaît un succès durable. Le cinéma s’empare régulièrement de l’œuvre, des versions muettes des années 1910-1920 jusqu’aux adaptations télévisées contemporaines. En 2012, Christopher Nolan s’inspire même du roman pour « The Dark Knight Rises », transposant certains éléments de l’intrigue dans l’univers de Batman.

Aux éditions FOLIO ; 416 pages.

8. Temps difficiles (1854)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre industrielle du XIXe siècle, la ville fictive de Coketown étouffe sous la fumée noire des usines. Thomas Gradgrind, notable rigide et cartésien, y dirige une école où seuls comptent les faits et les chiffres. Tout ce qui relève de l’imagination ou du divertissement est banni. Cette philosophie utilitariste, il l’applique d’abord à ses propres enfants : Louisa et Tom, élevés dans le culte absolu de la raison.

À dix-neuf ans, Louisa accepte d’épouser Josiah Bounderby, riche industriel de cinquante ans qui se targue d’être un self-made man. Cette union arrangée satisfait son père et arrange son frère Tom, employé à la banque de Bounderby. Mais l’arrivée du séduisant James Harthouse menace de faire voler en éclats cette vie rangée, tandis qu’un vol mystérieux à la banque jette le soupçon sur un honnête ouvrier.

Autour du livre

« Temps difficiles » émerge dans un contexte particulier pour Dickens. En 1853, les ventes de son périodique Household Words déclinent drastiquement, passant de 900-1300 £ à 527 £ par semestre. Cette situation financière délicate le pousse à accepter la proposition de Bradbury & Evans de publier un nouveau roman en feuilleton, bien qu’il ait délaissé ce format depuis « Barnaby Rudge » en 1841.

La genèse du roman démontre un travail minutieux de documentation. Le 25 janvier 1854, Dickens demande à son rédacteur en chef adjoint W.H. Wills de lui procurer le questionnaire du Education Board. Trois jours plus tard, il se rend à Preston pour observer les effets de la grève qui y sévit depuis vingt-trois semaines. Il s’adjoint également les services de Mark Lemon, corédacteur de Punch, pour collecter le jargon des saltimbanques, et de Henry Morley pour rédiger un article sur les accidents du travail dans les usines.

Le choix du titre résulte d’une concertation avec Forster parmi quatorze propositions, dont « According to Cocker », « Prove it », « Stubborn Things ». Les deux hommes s’accordent sur « Hard Times », sixième proposition de la liste. Dickens s’insurge d’ailleurs contre l’Illustrated London News qui prétend que son histoire trouve son origine dans les troubles de Preston, déplorant qu’on cantonne ainsi son propos à un lieu précis alors qu’il entend « s’intéresser aux travailleurs du pays tout entier ».

La contrainte du format hebdomadaire pèse considérablement sur l’écriture. Dans sa correspondance, Dickens se dit « abruti », « embrouillé », « assommé », « paresseux à l’extrême », « vidé ». Le manque d’espace s’avère particulièrement « écrasant », ne lui laissant aucune marge de manœuvre dans son écriture de fiction.

La publication simultanée de « North et Sud » d’Elizabeth Gaskell dans Household Words crée une situation délicate. Dickens doit rassurer sa consœur sur d’éventuelles similitudes entre leurs œuvres, tout en cherchant à maximiser ses profits. Il tente notamment de faire condenser le roman de Gaskell, arguant que des épisodes plus longs que ceux de « Temps difficiles » ruineraient la revue. Cette tension révèle l’ambition d’Elizabeth Gaskell de corriger, voire ridiculiser, la représentation très négative que Dickens fait de Manchester et de ses industriels.

L’originalité de « Temps difficiles » réside dans plusieurs aspects. C’est le plus court des romans de Dickens, représentant à peine un quart de la longueur de ses œuvres habituelles. C’est aussi son seul roman dépourvu de scènes londoniennes, concentrant l’action dans la fictive Coketown, inspirée de Manchester et Preston. Cette ville industrielle devient le théâtre d’une critique musclée de l’utilitarisme, philosophie alors dominante prônant « le plus grand bonheur pour le plus grand nombre ».

La structure tripartite du roman, « Semailles », « Moisson », « Engrangement », s’inspire de l’Épître aux Galates : « Ce que l’homme sèmera, cela aussi il le moissonnera ». Cette construction souligne l’inexorabilité des conséquences d’une éducation déshumanisante, thème central de l’œuvre. Les références bibliques parsèment le texte, créant un réseau symbolique dense. Le premier chapitre, « The One Thing Needful », renvoie à l’Évangile selon Luc, tandis que le second, « Murdering the Innocents », évoque le massacre des Innocents dans l’Évangile selon Matthieu.

La réception critique se révèle contrastée dès la publication. Si John Ruskin loue l’attention portée aux questions sociales, Thomas Macaulay dénonce un « socialisme maussade ». George Bernard Shaw, tout en saluant la « révolte passionnée contre l’organisation industrielle du monde moderne », reproche à Dickens sa méconnaissance des populations ouvrières. F.R. Leavis opère un revirement majeur dans la réception critique en 1948, considérant « Temps difficiles » comme une « fable morale » essentielle.

Le roman connaît plusieurs adaptations, notamment deux mini-séries britanniques majeures. La version ITV de 1977, avec Patrick Allen et Timothy West, se distingue par sa fidélité au texte original. La BBC propose en 1994 une nouvelle adaptation avec Bob Peck et Alan Bates. En 1988, le réalisateur portugais João Botelho transpose l’action dans une ville industrielle des années 1980, démontrant l’universalité du propos dickensien. Par ailleurs, de nombreux illustrateurs se sont succédé pour donner vie aux personnages, dont Frederick Walker, Harry French et Charles Stanley Reinhart, ce dernier se démarquant par son style « parisien » particulièrement adapté à l’atmosphère du roman.

Aux éditions FOLIO ; 448 pages.

9. Les aventures de Mr Pickwick (1836)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Angleterre, 1827. Samuel Pickwick, philosophe amateur à la retraite, crée une société savante, le « Pickwick Club », destinée à étudier les mœurs de ses contemporains. Bedonnant, débonnaire et d’une candeur désarmante, il embarque trois disciples dans son entreprise : Tracy Tupman, célibataire romantique, Augustus Snodgrass, poète sans inspiration, et Nathaniel Winkle, prétendu sportif aussi maladroit qu’enthousiaste.

Les premiers pas de cette joyeuse troupe donnent immédiatement le ton : altercations comiques avec un cocher irascible, rencontre avec un mystérieux acteur ambulant, quiproquos en cascade. L’arrivée de Sam Weller comme valet de Pickwick marque un tournant. Ce Londonien rusé aux réparties savoureuses devient rapidement indispensable à son maître, surtout quand celui-ci se trouve empêtré dans un procès rocambolesque intenté par sa logeuse, Mrs Bardell, qui l’accuse d’avoir rompu une promesse de mariage.

Autour du livre

« Les aventures de Mr Pickwick » s’inscrit dans une genèse singulière. En novembre 1835, l’illustrateur Robert Seymour, en proie à des difficultés financières, propose à la maison d’édition Chapman & Hall une série de gravures sur bois dépeignant les mésaventures du Nimrod Club, un groupe de Londoniens maladroits dans leurs tentatives de chasse et de pêche. Les éditeurs sollicitent alors Charles Dickens, jeune chroniqueur parlementaire de 24 ans remarqué pour ses « Esquisses de Boz », afin d’accompagner ces illustrations de courts textes.

La dynamique initiale s’inverse rapidement : Dickens prend les commandes du projet, reléguant les illustrations au second plan. Le suicide de Seymour en avril 1836, après seulement deux livraisons, précipite cette mutation. Après un bref passage de Robert W. Buss, c’est finalement Hablot Knight Browne, dit « Phiz », qui devient l’illustrateur attitré, inaugurant une collaboration de vingt-trois ans avec Dickens.

La publication mensuelle, initialement jugée peu prestigieuse par rapport aux romans en trois volumes prisés par les auteurs établis, se transforme en triomphe commercial. Les ventes décuplent avec l’introduction du personnage de Sam Weller au quatrième épisode. Une véritable « Pickwickmania » s’empare de l’Angleterre victorienne : des produits dérivés envahissent les boutiques, des adaptations théâtrales fleurissent avant même la fin de la publication, des recueils de plaisanteries « à la Weller » circulent.

L’influence du XVIIIe siècle innerve le roman. Dickens puise chez Henry Fielding sa rhétorique héroï-comique et ses aventures picaresques, chez Oliver Goldsmith le pathos de ses scènes carcérales. Le couple Pickwick-Weller réactualise le modèle cervantesque de Don Quichotte et Sancho Panza : même innocence du maître contrebalancée par le pragmatisme du valet.

La construction épisodique masque une progression subtile. D’abord simple succession de péripéties comiques, le récit gagne en profondeur après l’arrivée de Sam Weller. Les neuf histoires intercalées, principalement concentrées dans la première partie, créent un contrepoint sombre à la tonalité dominante. Leur noirceur met en relief l’optimisme fondamental de Pickwick.

L’humour constitue l’arme principale des « Aventures de Mr Pickwick ». Pas de solutions directes aux maux sociaux dénoncés, mais une chronique enjouée des vicissitudes de la vie. Les personnages caricaturaux – l’avocat véreux, le bourgeois naïf, le prolétaire réaliste – sont immédiatement reconnaissables par les lecteurs. L’alcool joue un rôle ambigu : source de réconfort et de convivialité, il perd de son efficacité après l’épisode de Fleet Street, signalant le passage d’une innocence première à une sagesse acquise.

Le succès immédiat engendre de nombreuses traductions. Dès 1838, Eugénie Niboyet propose une version française. Le roman inspire également la création de multiples « Pickwick Clubs » à travers l’Empire britannique, certains toujours actifs comme le Pickwick Bicycle Club de Londres fondé en 1870. Les adaptations se multiplient : six films muets entre 1913 et 1921, une version parlante en 1952, des séries télévisées dont la remarquable production BBC de 1985, sans oublier la comédie musicale Pickwick de 1963 qui popularise la chanson « If I Ruled the World ».

L’héritage médical du roman mérite mention : le « syndrome de Pickwick », terme désignant aujourd’hui le syndrome d’apnées du sommeil, tire son nom du personnage de Joe, le valet somnolent de Mr. Wardle. Les « wellerismes » de Sam Weller ont également fait leur entrée dans le langage courant, établissant un genre stylistique étudié dès 1867 par les universitaires.

La postérité confirme la dimension fondatrice de cette œuvre qui transcende sa catégorie initiale. Comme l’écrit Nicholas Dames dans The Atlantic : « La ‘littérature’ n’est pas une catégorie suffisante pour Pickwick. Il a défini la sienne propre, celle que nous avons appris à appeler ‘divertissement’. » « Les aventures de Mr Pickwick » inaugure l’âge d’or du feuilleton victorien et établit Dickens comme maître incontesté du roman populaire anglais.

Aux éditions ARCHIPOCHE ; 566 pages.