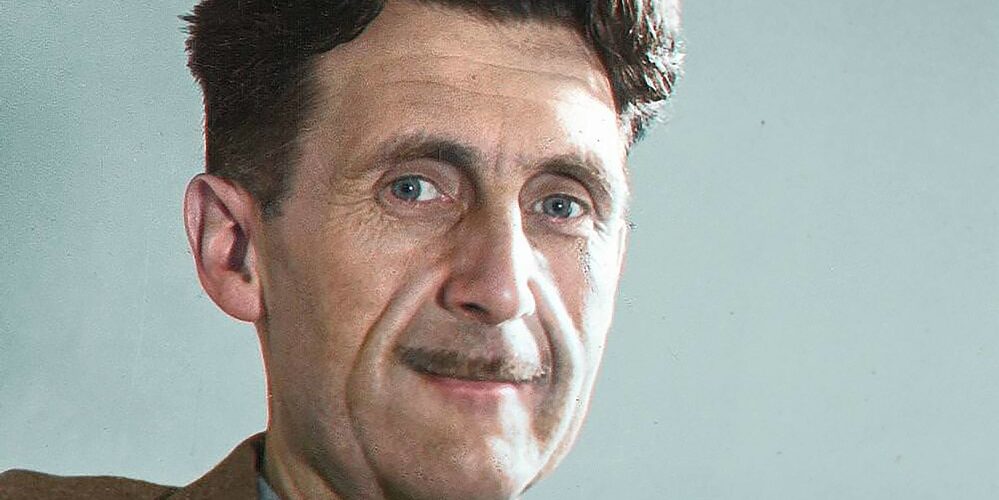

George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, naît le 25 juin 1903 à Motihari en Inde britannique. Issu de la moyenne bourgeoisie anglaise, il fait ses études à Eton où il a notamment Aldous Huxley comme professeur de français. En 1922, il devient policier en Birmanie mais démissionne cinq ans plus tard, dégoûté par l’impérialisme britannique.

De retour en Europe, il mène une vie précaire entre Londres et Paris, côtoyant la misère des bas-fonds qu’il décrit dans son premier livre « Dans la dèche à Paris et à Londres » (1933). Il publie ensuite plusieurs romans dont « Une histoire birmane » (1934) et travaille comme libraire tout en développant ses convictions socialistes.

En 1936, il part combattre en Espagne aux côtés des républicains. Blessé à la gorge, il fuit le pays en 1937 alors que le POUM, son organisation, est persécutée. Cette expérience le marque profondément et renforce son opposition au totalitarisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaille pour la BBC tout en poursuivant son activité d’écrivain et de journaliste.

En 1945, il publie « La Ferme des animaux », une fable satirique sur le régime soviétique. Veuf depuis peu, il s’installe sur l’île de Jura en Écosse où il écrit « 1984 », son chef-d’œuvre dystopique publié en 1949. Gravement malade de la tuberculose, il épouse en secondes noces Sonia Brownell en octobre 1949 et meurt quelques mois plus tard, le 21 janvier 1950 à Londres.

Son œuvre, marquée par l’engagement contre les totalitarismes et pour un socialisme démocratique, exerce une influence considérable après sa mort. Des expressions comme « Big Brother » ou l’adjectif « orwellien » entrent dans le langage courant.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. 1984 (roman, 1949)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1984, l’Océania, l’un des trois super-États qui se partagent le monde, vit sous la coupe d’un régime totalitaire incarné par Big Brother. À Londres, Winston Smith travaille au Ministère de la Vérité où il falsifie journaux et photos pour que le passé corresponde aux versions de la propagande officielle. Surveillé en permanence par des « télécrans », il garde pourtant une pensée dissidente. Sa rencontre avec Julia, jeune femme sensuelle et rebelle, lui donne le courage de défier ouvertement le système. Ils se retrouvent en secret dans une chambre louée au-dessus d’une boutique d’antiquités, dernier vestige d’un monde disparu.

Un jour, O’Brien, un haut dignitaire du Parti, les approche et leur confie « Le Livre », manifeste de la résistance écrit par l’ennemi public n°1 : Emmanuel Goldstein. Mais ce n’est qu’un piège : O’Brien est en réalité un agent provocateur. Capturés par la Police de la Pensée, Winston et Julia sont torturés au Ministère de l’Amour. O’Brien brise méthodiquement toutes les certitudes de Winston jusqu’à lui faire admettre que « 2 + 2 = 5 ».

Autour du livre

« 1984 » émerge dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, alors qu’Orwell, épuisé et rongé par la tuberculose, s’isole sur l’île écossaise de Jura entre 1947 et 1948. Le manuscrit prend forme dans des conditions spartiates, sans électricité ni eau chaude, comme si l’écrivain s’imposait une ascèse pour mieux décrire la société de privation qu’il imagine.

L’origine du titre suscite de nombreuses hypothèses. Si la théorie de l’inversion des deux derniers chiffres de 1948 persiste, d’autres pistes méritent attention : le centenaire de la Fabian Society (1884) ou encore une référence au conte « Le Napoléon de Notting Hill » de G. K. Chesterton, un des auteurs de prédilection d’Orwell, qui se déroule lui aussi à Londres en 1984.

Le roman puise dans les expériences personnelles de son créateur. Sa période à la BBC pendant la guerre nourrit la description du Ministère de la Vérité – la salle 101, lieu de torture dans le roman, fait écho au bureau qu’occupait Orwell. La guerre civile espagnole lui a montré comment l’histoire pouvait être réécrite en temps réel selon les besoins idéologiques. Cette manipulation systématique de la vérité deviendra un thème central du livre.

Les parallèles avec le stalinisme sont saisissants. Le personnage d’Emmanuel Goldstein, opposant officiel du régime, calque les traits de Trotski jusqu’à son patronyme juif. Le culte du Grand Frère reflète celui de Staline, tandis que les purges d’opposants et la réécriture permanente de l’histoire évoquent les pratiques soviétiques. Même les changements soudains d’alliances entre les trois superpuissances du roman rappellent le pacte germano-soviétique de 1939.

L’invention de la « novlangue » constitue une des innovations majeures du texte. Cette langue simplifiée à l’extrême vise à rendre impossible toute pensée subversive en éliminant les mots permettant de la formuler. La « doublepensée », capacité à croire simultanément deux idées contradictoires, illustre comment un régime totalitaire peut coloniser jusqu’aux mécanismes mentaux de ses sujets.

Les échos contemporains de « 1984 » ne cessent de se multiplier. Les révélations sur la surveillance de masse provoquent systématiquement un regain d’intérêt pour le texte – après les révélations d’Edward Snowden en 2013, les ventes ont bondi de 7000 %. Le terme « orwellien » s’est imposé pour décrire toute dérive autoritaire ou atteinte aux libertés individuelles.

La postérité de l’œuvre s’exprime aussi à travers ses nombreuses adaptations. Deux versions majeures pour le cinéma voient le jour : celle de Michael Anderson en 1956 avec Edmond O’Brien, puis celle de Michael Radford en 1984 avec John Hurt. La BBC produit une adaptation télévisée en 1954 avec Peter Cushing. En 2005, le compositeur Lorin Maazel en tire même un opéra créé au Royal Opera House.

Dans une lettre à son éditeur américain, Orwell précise que son livre constitue une mise en garde contre les dérives totalitaires plutôt qu’une prédiction. Cette prudence n’empêche pas Aldous Huxley, auteur du « Meilleur des mondes », de saluer la subtilité et la profondeur du texte. Le psychanalyste Erich Fromm y voit un avertissement qui ne concerne pas que le stalinisme mais toutes les sociétés modernes.

Les débats sur la surveillance numérique, la manipulation de l’information ou le contrôle social donnent au roman une actualité renouvelée. Son entrée dans le domaine public en 2021 dans de nombreux pays (sauf aux États-Unis où il faudra attendre 2044) suscite une vague de nouvelles traductions et adaptations, témoignant de sa capacité à parler aux lecteurs d’aujourd’hui.

La force du texte réside dans sa capacité à décrire des mécanismes de domination qui transcendent les contextes historiques. La surveillance permanente, le contrôle du langage et de la pensée, la réécriture de l’histoire constituent des outils de pouvoir dont la pertinence ne se dément pas. Les concepts forgés par le roman – « Big Brother », « Police de la Pensée », « crime par la pensée » – sont devenus des références culturelles mondiales pour décrire les atteintes aux libertés.

Aux éditions FOLIO ; 400 pages.

2. La Ferme des animaux (roman, 1945)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une campagne anglaise, une révolution gronde à la ferme du Manoir. Menés par un vieux cochon charismatique, les animaux se rebellent contre leur propriétaire négligent et alcoolique, Mr Jones. Suite à leur soulèvement victorieux, les animaux prennent le contrôle de la ferme et établissent sept commandements censés garantir leur égalité et leur liberté.

Rapidement, deux jeunes cochons prennent les rênes : Boule de Neige, brillant orateur aux idées progressistes, et Napoléon, autoritaire et manipulateur. Leur rivalité s’intensifie autour de la construction d’un moulin à vent, projet ambitieux de Boule de Neige. Napoléon, qui a secrètement élevé une meute de chiens féroces, fait chasser son rival et s’empare du pouvoir.

Sous la direction de Napoléon et son propagandiste Brille-Babil, la vie des animaux se dégrade progressivement. Les cochons s’arrogent de plus en plus de privilèges tandis que les autres espèces travaillent toujours plus pour toujours moins de nourriture. Surviennent ensuite des exécutions publiques d’animaux « traîtres ». Les commandements initiaux sont peu à peu modifiés pour justifier les abus des cochons, jusqu’à la maxime finale : « Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres ».

Au fil des années, la ferme prospère mais ses habitants s’appauvrissent. Les cochons adoptent peu à peu les comportements humains qu’ils dénonçaient : ils marchent sur deux pattes, portent des vêtements et commercent avec les fermiers voisins. L’histoire s’achève sur un dîner où cochons et humains sont devenus indiscernables, illustration du total dévoiement des idéaux révolutionnaires.

Autour du livre

La genèse de « La Ferme des animaux » débute bien avant sa publication en 1945, dans l’esprit d’un Orwell profondément marqué par son expérience de la guerre d’Espagne. Sa participation aux côtés des républicains lui révèle la réalité brutale du stalinisme, loin des idéaux socialistes qu’il défend. L’observation fortuite d’un jeune garçon dirigeant un puissant cheval de trait cristallise sa réflexion sur les mécanismes de domination et d’oppression. Cette scène lui inspire une réflexion sur le pouvoir potentiel des animaux s’ils prenaient conscience de leur force, parallèle à la situation du prolétariat.

Le manuscrit, achevé en février 1944, se heurte à un mur de refus. Quatre éditeurs successifs, dont son habituel Victor Gollancz, déclinent sa publication. Le contexte politique s’avère particulièrement défavorable : l’URSS, alliée cruciale dans la lutte contre l’Allemagne nazie, jouit d’un prestige considérable en Grande-Bretagne. Un fonctionnaire du Ministère de l’Information britannique intervient même directement auprès d’un éditeur pour empêcher la parution, arguant que la satire vise trop explicitement l’Union soviétique. Ce censeur, Peter Smollett, sera plus tard démasqué comme agent soviétique.

La dimension allégorique du récit se déploie avec une précision chirurgicale. Chaque personnage trouve son équivalent historique : Sage l’Ancien incarne à la fois Marx et Lénine, Napoléon représente Staline, Boule de Neige évoque Trotski. Les événements clés de l’histoire soviétique se reflètent dans la trame narrative : la révolution d’Octobre, les purges staliniennes, le pacte germano-soviétique. Même la conversion de la propriété privée en ferme collective fait écho à la collectivisation forcée des terres sous Staline.

Les sept commandements des animaux, progressivement déformés par les cochons au pouvoir, illustrent la manipulation du langage et de la mémoire collective, thème qui deviendra central dans « 1984 ». La transformation finale du précepte « Tous les animaux sont égaux » en « Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres » résume magistralement la perversion des idéaux révolutionnaires.

L’influence du livre dépasse rapidement les frontières britanniques. La CIA, comprenant son potentiel propagandiste, finance secrètement son adaptation en dessin animé en 1954. Le film modifie significativement la fin du récit : les animaux se révoltent contre les cochons, altérant ainsi le message pessimiste d’Orwell sur l’inévitable corruption du pouvoir. Dans les pays du bloc soviétique, le livre circule clandestinement sous forme de samizdat. La CIA organise même des largages massifs d’exemplaires par ballons au-dessus de la Pologne, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie entre 1952 et 1957.

Le roman reçoit une reconnaissance critique croissante. Time Magazine l’inclut dans sa liste des 100 meilleurs livres anglophones. Il obtient rétrospectivement le Prix Hugo en 1996. Sa portée universelle sur les mécanismes de domination et la corruption du pouvoir transcende son contexte historique initial. Les adaptations se multiplient : théâtre, radio, jeux vidéo, et même une version opératique créée en 2023 à Amsterdam.

L’héritage littéraire et politique de « La Ferme des animaux » continue de résonner. En Chine, le gouvernement censure en 2018 toute mention du livre sur Internet, preuve de sa pertinence subversive. Son message sur la vigilance nécessaire face aux dérives autoritaires reste d’une actualité saisissante. La fable d’Orwell démontre comment les révolutions, même les plus idéalistes, peuvent engendrer des régimes aussi oppressifs que ceux qu’elles prétendaient renverser.

Un fait peu connu : Orwell avait rédigé une préface sur la liberté de presse, dénonçant l’autocensure britannique concernant les critiques de l’URSS. Ce texte, censuré lors de la première publication, ne fut redécouvert qu’en 1972 par Ian Angus. Il contient cette phrase devenue célèbre : « Si la liberté signifie quelque chose, c’est le droit de dire aux gens ce qu’ils ne veulent pas entendre ».

Aux éditions FOLIO ; 176 pages.

3. Une histoire birmane (roman, 1934)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Birmanie coloniale des années 1920. John Flory, négociant en bois de 35 ans, traîne son spleen dans le village reculé de Kyauktada. Défiguré par une tache de naissance sur la joue gauche, il oscille entre ses responsabilités de colon britannique et son attirance pour la culture locale. Son seul ami véritable est le docteur Veraswami, un médecin indien qui voue une admiration sans bornes à l’Empire britannique. Le reste de son temps, Flory le passe au club européen, refuge d’une poignée d’expatriés accrochés à leurs privilèges.

L’arrivée d’Elizabeth Lackersteen chamboule cet équilibre précaire. Flory s’éprend immédiatement de cette Anglaise de 22 ans qui incarne pour lui l’espoir d’échapper à sa solitude. Mais leurs différences culturelles creusent un fossé entre eux : autant il cherche à comprendre la Birmanie, autant elle la rejette avec dégoût.

Dans l’ombre, U Po Kyin, magistrat birman aussi rusé que corrompu, orchestre une machination contre le docteur Veraswami. Son but : discréditer le docteur pour prendre sa place comme premier membre « indigène » du club européen. Entre ses sentiments pour Elizabeth et sa loyauté envers son ami indien, Flory se retrouve pris dans un étau qui le mènera à sa perte.

Autour du livre

Premier roman de George Orwell publié en 1934, « Une histoire birmane » puise sa matière dans l’expérience de l’auteur comme officier de police impériale en Birmanie de 1922 à 1927. Il naît d’un long processus d’écriture : Orwell en rédige une première version à Paris entre 1928 et 1929, puis le révise en 1932 à Southwold, avant d’en achever la version finale en décembre 1933.

La publication s’avère délicate : les éditeurs britanniques, craignant des poursuites pour diffamation, refusent initialement le manuscrit. L’ouvrage paraît d’abord aux États-Unis chez Harper en octobre 1934, dans une édition limitée à 2000 exemplaires. Il faut attendre juin 1935 pour une parution au Royaume-Uni chez Gollancz, après modification des noms de personnages et de lieux. Cette prudence éditoriale n’était pas infondée : plusieurs personnages du roman ont depuis été identifiés comme inspirés de figures réelles mentionnées dans la Gazette de Rangoon, notamment U Po Kyin qui emprunte son nom à un officier birman rencontré par Orwell à l’école de formation de la police de Mandalay.

Les influences littéraires du roman se dessinent nettement : la fatalité romantique des poèmes d’A. E. Housman lus dans sa jeunesse, l’univers de Joseph Conrad et de Somerset Maugham, mais surtout « Route des Indes » de E. M. Forster, publié en 1924 alors qu’Orwell servait en Birmanie. Les deux œuvres présentent des similitudes frappantes : un Britannique lié d’amitié avec un médecin autochtone, une tentative infructueuse de fiançailles avec une Britannique.

D. J. Taylor, biographe d’Orwell, souligne la particularité stylistique du roman : « une débauche d’images rococo qui devient parfois dangereusement excessive ». L’auteur lui-même reconnaît dans « Why I Write » (1946) avoir voulu composer « d’immenses romans naturalistes aux fins malheureuses, emplis de descriptions détaillées et de comparaisons saisissantes ».

L’accueil critique s’avère contrasté. Si le New York Herald Tribune se montre sévère, dénonçant « l’horrible vulgarité des personnages de troisième ordre », Cyril Connolly dans le New Statesman salue « une attaque vive, féroce et presque vigoureuse contre l’Anglo-Indien », louant l’efficacité de l’indignation et de la narration. L’anthropologue Geoffrey Gorer y voit « un exposé des faits absolument admirable raconté avec autant de vivacité et aussi peu d’amertume que possible ». En 1946, Edmund Wilson dans The New Yorker, la qualifie « d’une des rares œuvres de fiction de première main vraiment excellentes écrites sur l’Inde depuis Kipling ». Plus récemment, en 2013, la traduction birmane remporte le prix national de littérature de Birmanie dans la catégorie « littérature informative ».

Par-delà sa dimension fictionnelle, « Une histoire birmane » constitue un précieux document historique sur les tensions coloniales en Birmanie, notamment dans le contexte du Government of India Act qui excluait la Birmanie de ses réformes. Orwell y dissèque impitoyablement la société coloniale, ses préjugés raciaux et l’isolement de la communauté européenne, tout en offrant une critique féroce du système colonial britannique.

Aux éditions BELLES LETTRES ; 338 pages.

4. Dans la dèche à Paris et à Londres (récit autobiographique, 1933)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début des années 1930, un jeune Britannique de 25 ans se retrouve sans le sou dans les rues de Paris. Ancien policier en Birmanie devenu écrivain, il survit d’abord de petits boulots d’enseignant d’anglais avant de tout perdre suite à un vol. La faim le tenaille pendant plusieurs jours, jusqu’à ce qu’il décroche un emploi de plongeur dans un grand hôtel parisien. Pendant des semaines, il travaille quinze heures par jour dans les sous-sols crasseux de l’établissement, aux côtés d’une équipe cosmopolite qui hurle plus qu’elle ne parle.

La deuxième partie du récit se déroule à Londres, où le narrateur retourne avec la promesse d’un emploi qui ne se concrétise pas. Sans ressources, il rejoint les rangs des vagabonds qui errent entre les refuges de l’Armée du Salut et les asiles de nuit, où l’on paie quatre pence pour s’allonger dans un « cercueil », ces boîtes en bois alignées comme des sardines. Il y rencontre Paddy l’Irlandais, compagnon de galère à l’ignorance abyssale, et Bozo, un artiste de rue cultivé au pied difforme qui garde sa dignité malgré les coups du sort.

Autour du livre

Premier livre de George Orwell publié en 1933, ce témoignage autobiographique naît d’une démarche singulière : après cinq années comme policier colonial en Birmanie, l’écrivain choisit délibérément de s’immerger dans la misère parisienne puis londonienne. Cette immersion s’inscrit dans une tradition journalistique incarnée notamment par Jack London et son « Peuple de l’abîme » (1903), où les auteurs adoptent les méthodes du naturalisme pour documenter la condition des plus démunis.

La genèse du livre se révèle mouvementée. Initialement intitulé « A Scullion’s Diary », le manuscrit essuie plusieurs refus, notamment de Jonathan Cape en 1931 puis de T.S. Eliot chez Faber & Faber. C’est finalement Victor Gollancz qui accepte de le publier, moyennant la suppression de certains passages jugés trop crus et de noms identifiables. L’auteur hésite longuement sur le titre, envisageant successivement « The Lady Poverty » puis « In Praise of Poverty », avant que l’éditeur ne tranche pour « Down and Out in Paris and London ».

Le choix du pseudonyme « George Orwell » intervient à cette occasion, après avoir considéré diverses options comme « X », « P.S. Burton », « Kenneth Miles » ou encore « H. Lewis Allways ». Cette publication marque ainsi la naissance officielle de « George Orwell » comme nom de plume.

« Dans la dèche à Paris et à Londres » suscite des réactions contrastées. Si des écrivains comme C. Day Lewis saluent « une visite des bas-fonds menée sans hystérie ni préjugés » et que J.B. Priestley y voit « un document social précieux », certains critiques mettent en doute l’authenticité du témoignage. La controverse s’étend jusqu’aux restaurateurs : un mois après la publication, Humbert Possenti, professionnel de l’hôtellerie, s’indigne dans une lettre au Times du portrait peu flatteur dressé de son industrie.

La réception en France s’avère tout aussi clivée : la gauche y décèle une dénonciation des conditions sanitaires dans les cuisines commerciales, tandis que la droite accuse Orwell de francophobie. La traduction française de 1935, intitulée alors « La Vache Enragée », bénéficie d’une préface de Panait Istrati et reçoit les éloges d’Orwell lui-même – fait rare puisqu’il s’agit de la seule traduction de son œuvre qu’il ait admirée.

Orwell maintient une position nuancée quant à la véracité de son récit. Dans l’introduction à l’édition française de 1935, il précise n’avoir rien exagéré hormis la sélection inhérente à tout travail d’écriture, tout en s’accordant la liberté de réorganiser chronologiquement les événements. Les annotations manuscrites sur un exemplaire offert à Brenda Salkeld confirment cette approche : si certains chapitres relèvent de l’observation plus que de l’autobiographie stricte, d’autres, notamment ceux consacrés à l’ « Hotel X » et au restaurant russe, se veulent « aussi exacts que possible ».

Aux éditions 10/18 ; 304 pages.

5. Hommage à la Catalogne (récit autobiographique, 1938)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En décembre 1936, George Orwell arrive à Barcelone pour couvrir la guerre civile espagnole comme journaliste. La ville catalane, sous contrôle des anarchistes, respire alors une atmosphère révolutionnaire : les classes sociales ont disparu, le tutoiement est de rigueur, les serveurs refusent les pourboires. Plutôt que d’observer, Orwell décide de s’engager dans les milices du POUM, un parti marxiste anti-stalinien.

Sur le front d’Aragon, il découvre la réalité d’une guerre de position marquée par l’inaction et le dénuement. Les miliciens manquent de tout : fusils vétustes, munitions défectueuses, vêtements inadaptés au froid glacial. Seule la camaraderie entre militants de différentes nationalités permet de tenir.

Blessé à la gorge par une balle en mai 1937, Orwell retourne à Barcelone pour sa convalescence. Il y trouve une ville profondément transformée, où les tensions entre anarchistes et communistes aboutissent aux sanglants affrontements des « Journées de mai ». Le POUM est déclaré illégal, ses militants sont emprisonnés ou exécutés. Pour échapper à la répression, Orwell et sa femme Eileen doivent fuir précipitamment l’Espagne.

Autour du livre

La genèse d’ « Hommage à la Catalogne » s’inscrit dans des circonstances particulières : Orwell rédige son manuscrit dans les tranchées, sur des bouts de papier et même du papier toilette, avant que sa femme Eileen ne les dactylographie progressivement au bureau de John McNair à Barcelone. L’ouvrage, terminé autour du Nouvel An 1938, se heurte d’emblée à un mur d’hostilité : son éditeur habituel Victor Gollancz refuse de le publier, craignant de nuire à la cause antifasciste. Le livre ne trouve finalement son public qu’après la mort d’Orwell en 1950, porté par le succès de « La Ferme des animaux » et « 1984 ».

Cette réception initiale mitigée tient à la nature même du témoignage : loin de livrer un simple récit de guerre, Orwell y déconstruit méthodiquement les mythes véhiculés par la presse sur le conflit espagnol. Sa dénonciation des agissements des staliniens contre les autres forces de gauche dérange profondément les intellectuels britanniques proches du Parti communiste. Le New Statesman refuse même de publier ses articles sur la répression du POUM, lui proposant une compensation financière pour acheter son silence.

L’expérience espagnole marque un tournant décisif dans l’évolution politique d’Orwell. Dans une lettre à Cyril Connolly datée du 8 juin 1937, il confie : « Pour la première fois, je crois vraiment au socialisme, ce qui n’était pas le cas auparavant. » Cette conviction s’accompagne toutefois d’un rejet viscéral du stalinisme. Les événements de Barcelone nourrissent directement l’imaginaire dystopique de « 1984 » : la manipulation de l’information par la propagande communiste, la surveillance généralisée et la répression des dissidents esquissent déjà les contours du totalitarisme incarné plus tard par Big Brother.

Le livre connaît une renaissance inattendue dans les années 1960, où une nouvelle génération de lecteurs y trouve un écho à ses propres combats. Noam Chomsky établit notamment un parallèle entre la révolution espagnole et la résistance vietnamienne. Ken Loach s’en inspire librement pour son film « Land and Freedom » en 1995. En 1996, un hommage symbolique est rendu à l’auteur avec l’inauguration d’une place George Orwell à Barcelone.

L’importance historiographique du témoignage fait néanmoins débat. Si Raymond Carr salue la détermination d’Orwell à « dire la vérité telle qu’il l’a vue », Paul Preston souligne les limites de sa compréhension du contexte politique espagnol. Les historiens contemporains considèrent désormais l’ouvrage comme une photographie précieuse mais parcellaire d’une situation complexe, prise par un observateur extérieur engagé.

La traduction du livre révèle aussi des particularités notables : l’édition italienne de 1948 est la seule publiée du vivant d’Orwell. La version française, traduite par Yvonne Davet entre 1938 et 1939, ne paraît qu’en 1955. La correspondance entre l’écrivain et sa traductrice permet d’ailleurs d’affiner certains points du texte, Orwell lui fournissant des notes explicatives complémentaires.

Aux éditions 10/18 ; 293 pages.

6. Une fille de pasteur (roman, 1935)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Knype Hill, petite ville anglaise des années 1930, Dorothy Hare se consume au service de son père, un pasteur anglican hautain et désargenté. Fille unique de 28 ans, elle court du matin au soir entre les tâches paroissiales, les créanciers à apaiser et les bonnes œuvres. Sa dévotion extrême la pousse à se mortifier pour la moindre pensée qu’elle juge impure. Dans ce quotidien étouffant, seul Mr Warburton, libre-penseur et séducteur notoire, lui témoigne une attention particulière qu’elle repousse avec effroi.

Un matin, Dorothy se réveille dans les rues de Londres sans le moindre souvenir de son identité. Le destin la jette sur les routes en compagnie de vagabonds, puis dans les champs de houblon du Kent. Pendant son absence, Mrs Semprill, la commère locale, répand la rumeur d’une fugue avec Warburton. Après plusieurs semaines de vie errante, Dorothy regagne Londres où elle affronte la faim et le froid parmi les sans-abris. Sa mémoire retrouvée, elle trouve un poste d’institutrice dans une école privée de dernier ordre, où la directrice lui interdit toute initiative pédagogique.

De retour à Knype Hill après que Mrs Semprill a été condamnée pour diffamation, Dorothy reprend sa vie d’antan. Mais quelque chose s’est brisé en elle : sa foi s’est évanouie. Elle refuse la proposition de mariage de Warburton et choisit de continuer à servir l’église, sans conviction, par simple habitude.

Autour du livre

L’élaboration d’ « Une fille de pasteur » s’inscrit dans une période charnière de la vie de George Orwell. De retour à Southwold après son séjour parisien en 1929, l’écrivain puise son inspiration dans l’atmosphère de cette petite ville côtière du Suffolk, où sa sœur Avril tient un salon de thé. Sa rencontre avec Brenda Salkeld, professeure de gymnastique et fille de pasteur, marque profondément la genèse du roman, même si celle-ci décline sa demande en mariage.

Les expériences d’Orwell nourrissent considérablement l’œuvre. Son travail de cueilleur de houblon dans le Kent en 1931 transparaît dans les scènes des champs, tandis que son passage comme enseignant dans une petite école privée de Hayes alimente la description du milieu scolaire. La rédaction s’étend de janvier à octobre 1934, période durant laquelle l’auteur se remet d’une pneumonie.

« Une fille de pasteur » se distingue par sa dimension expérimentale inédite, notamment dans le troisième chapitre écrit entièrement sous forme dramatique, influencé par l’épisode « Nighttown » du « Ulysse » de James Joyce. Cette audace formelle n’empêche pas Orwell de porter un jugement sévère sur son œuvre. Dans une lettre à Brenda Salkeld, il la qualifie sans détour de « médiocre », à l’exception du début du chapitre 3 dont il se dit satisfait. Son insatisfaction le pousse même à interdire la réimpression du livre de son vivant.

Selon D.J. Taylor, biographe d’Orwell, « Une fille de pasteur » préfigure étonnamment « 1984 », publié quatorze ans plus tard. Les deux romans mettent en scène des personnages espionnés et opprimés par des forces extérieures écrasantes, tentant une rébellion avant de se résigner à un compromis. Dorothy Hare, comme Winston Smith, finit par s’accommoder du système qui l’opprime.

Le roman soulève des questions fondamentales sur la place de la religion et la charité. À travers le personnage de Dorothy, Orwell examine l’impossibilité d’une alternative à la foi, rejetant tant l’acceptation païenne de la vie que les pseudo-religions du progrès. Pour Richard Smyer, l’œuvre symbolise l’aridité spirituelle de l’Angleterre moderne, où seul le commandement « Tu ne perdras pas ton emploi » conserve sa force.

La postérité du texte se révèle contrastée. Le poète Vincent McHugh rapproche le roman de la tradition de Dickens et Gissing, soulignant sa représentation d’un monde écrasé par la pauvreté. L’ouvrage ne connaît sa première traduction française qu’en 2007, suivi de versions en thaï, russe et ukrainien, témoignant d’un intérêt international tardif mais réel.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 384 pages.

7. Un peu d’air frais (roman, 1939)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Londres, 1939. George Bowling, 45 ans, vendeur d’assurances bedonnant, mène une existence morne entre son épouse Hilda, perpétuellement inquiète du prix du beurre, et ses deux enfants qu’il supporte à peine. L’arrivée de son nouveau dentier déclenche en lui une série de souvenirs et le pousse à prendre une décision : retourner dans sa ville natale de Lower Binfield qu’il n’a pas revue depuis vingt ans, à l’insu de sa famille.

Dans sa tête défilent les images de son enfance d’avant-guerre : la boutique paternelle de graines, les parties de pêche au bord des étangs, la quiétude d’une Angleterre victorienne encore préservée. La Grande Guerre interrompt brutalement cette pause enchantée : mobilisé, Bowling survit grâce à une blessure providentielle qui le conduit à un poste tranquille dans un dépôt de ravitaillement. De retour à la vie civile, il devient représentant, épouse Hilda et s’installe en banlieue avec leurs deux enfants.

Son pèlerinage à Lower Binfield se révèle catastrophique. Les grandes surfaces ont avalé les commerces familiaux, sa maison d’enfance abrite désormais un salon de thé, et l’étang mythique aux grosses carpes n’est plus qu’une décharge. Cette quête mélancolique s’interrompt dans le fracas des bombes qui, par erreur, s’abattent sur la ville.

Autour du livre

Écrit durant la convalescence d’Orwell à Marrakech entre septembre 1938 et mars 1939, « Un peu d’air frais » oscille entre nostalgie du passé et appréhension du futur. La figure de George Bowling, quadragénaire bedonnant aux fausses dents neuves, permet d’aborder les bouleversements de la société britannique. Cet agent d’assurance de banlieue pressent la catastrophe imminente et tente de retrouver un havre dans son enfance idéalisée. Son retour à Lower Binfield illustre l’impossibilité de ressusciter le passé : le village s’est métamorphosé en ville industrielle, l’étang aux carpes mythiques est devenu une décharge, et son ancienne flamme Elsie ne le reconnaît même plus.

Les critiques saluent dans leur ensemble cette œuvre qui marque une transition majeure dans la carrière d’Orwell. Avec trois mille exemplaires vendus, dont mille en réimpression, le roman connaît un succès modeste mais supérieur à celui d’ « Hommage à la Catalogne ». Certains, comme Michael Shelden, soulignent néanmoins que la voix narrative manque parfois de naturel – Orwell peine à incarner de façon convaincante ce vendeur d’assurance de classe moyenne.

L’influence de H. G. Wells transparaît dans l’évocation nostalgique de l’Angleterre d’avant 1914. Henry Miller constitue une autre source d’inspiration : comme le Jonah de Miller, Bowling observe passivement les changements du monde sans chercher à les infléchir. La pêche joue dans « Un peu d’air frais » un rôle similaire à celui de la sexualité dans « Tropique du Cancer » – elle représente l’antithèse de la guerre selon le protagoniste.

« Un peu d’air frais » annonce aussi les thèmes qui seront développés dans « 1984 » : la manipulation du passé par les régimes totalitaires, l’aliénation de l’individu, la destruction des repères traditionnels. Les bombardements qui s’abattent sur Lower Binfield préfigurent les visions apocalyptiques du chef-d’œuvre à venir.

Aux éditions BELLES LETTRES ; 276 pages.

8. Et vive l’aspidistra ! (roman, 1936)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Londres des années 1930, Gordon Comstock, jeune homme de trente ans issu d’une famille jadis prospère, mène une guerre contre le « Dieu-Argent ». Refusant de se soumettre aux conventions de la société capitaliste, il abandonne son poste prometteur de rédacteur publicitaire à l’agence New Albion pour devenir simple vendeur dans une librairie miteuse. Cette décision radicale lui permet, pense-t-il, de se consacrer à la poésie, sa véritable passion.

Mais cette quête d’indépendance se transforme vite en descente aux enfers. Obsédé par son manque d’argent tout en refusant obstinément d’en gagner, Gordon s’enfonce dans une misère qu’il cultive presque avec masochisme. Il repousse l’aide de son ami Ravelston, riche éditeur socialiste, néglige sa sœur Julia qui se prive pour lui, et compromet sa relation avec Rosemary, sa petite amie qui refuse tout rapport intime faute de moyens de contraception. Quand il reçoit enfin un chèque conséquent pour l’un de ses poèmes, Gordon le dilapide en une nuit de beuverie qui le conduit en cellule.

L’aspidistra, plante verte emblématique de la respectabilité bourgeoise britannique, incarne tout ce que Gordon méprise. Il en a fait son ennemie jurée, symbole du conformisme social qu’il rejette. Mais l’annonce de la grossesse de Rosemary le confronte à un dilemme cornélien : persévérer dans sa révolte solitaire ou réintégrer la société qu’il abhorre.

Autour du livre

Profondément ancrée dans l’expérience personnelle d’Orwell, la genèse de « Et vive l’aspidistra ! » puise ses racines dans le Londres des années 1930. La période de rédaction, entre 1934 et 1935, correspond au moment où l’auteur travaille comme vendeur à temps partiel au Booklovers’ Corner, une librairie d’occasion à Hampstead. Cette immersion dans le quotidien d’une librairie lui permet de tisser la trame authentique du parcours de Gordon Comstock.

Les liens autobiographiques se manifestent jusque dans le choix des lieux : les alentours d’Hampstead, où réside Orwell durant l’écriture, structurent la géographie du roman. Le personnage de Rosemary s’inspire de Sally Jerome, une artiste que l’auteur rencontre à cette époque. De même, le personnage de Ravelston, éditeur fortuné, trouve son origine dans la figure de Sir Richard Rees, directeur du journal The Adelphi et mécène d’Orwell.

La publication suscite des réactions contrastées. Cyril Connolly qualifie l’œuvre de « livre sauvage et amer » dans le Daily Telegraph, soulignant que « les vérités exposées par l’auteur sont si désagréables qu’on finit par redouter leur mention ». Dans le New Statesman, il compare la lecture à une séance chez le dentiste, avec « la fraise qui tourne ». À l’inverse, Norman Mailer voue une admiration sans bornes au roman, le jugeant « parfait de la première à la dernière page ».

L’aspidistra, plante résistante populaire à l’époque victorienne, acquiert une dimension symbolique centrale. Sa présence dans les foyers de la classe moyenne incarne la respectabilité bourgeoise contre laquelle se rebelle Gordon Comstock. Le titre original lui-même, « Keep the Aspidistra Flying », joue sur le double sens de l’expression « to keep the flag flying » (continuer le combat), créant une ironie mordante sur la lutte des classes moyennes pour maintenir les apparences.

Des échos de « Et vive l’aspidistra ! » résonnent dans le futur chef-d’œuvre d’Orwell, « 1984 ». Le thème du couple contraint de s’échapper à la campagne pour trouver l’intimité préfigure un motif important du roman dystopique. La révolte de Gordon contre le système, suivie de sa réintégration forcée, annonce également le parcours de Winston Smith.

Paradoxalement, Orwell lui-même considère ce roman comme un exercice qu’il n’aurait jamais dû publier, écrit par nécessité financière plus que par conviction artistique. Dans une lettre à George Woodcock en 1946, il confie son embarras et explique avoir été « à moitié affamé » au moment de sa rédaction.

En 1997, Robert Bierman l’adapte au cinéma avec Richard E. Grant et Helena Bonham Carter dans les rôles principaux. Le film sort sous des titres différents selon les pays : « Keep the Aspidistra Flying » au Royaume-Uni, « A Merry War » aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

Aux éditions IVREA ; 337 pages.