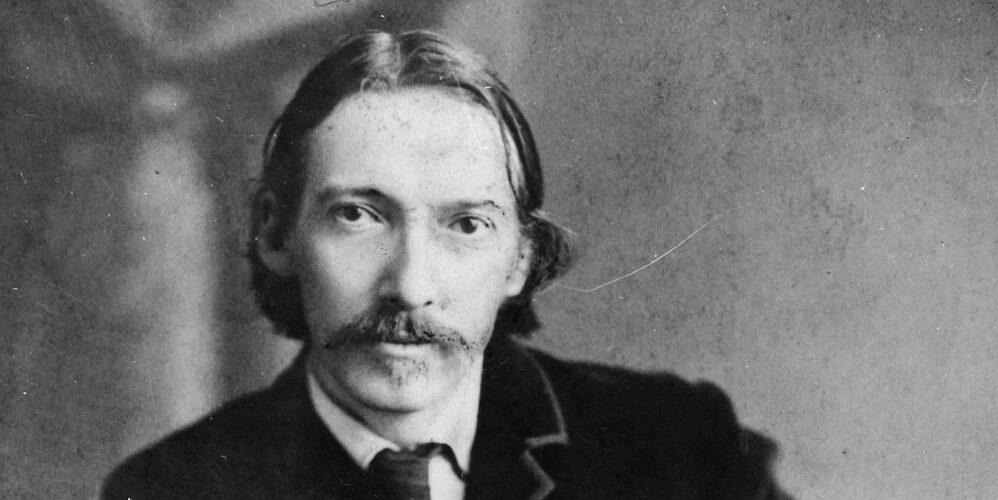

Robert Louis Stevenson naît le 13 novembre 1850 à Édimbourg, en Écosse. Issu d’une famille d’ingénieurs concepteurs de phares, il connaît une enfance marquée par la maladie et une santé fragile qui le poursuivra toute sa vie. Il est principalement élevé par sa nourrice, Alison Cunningham, qui l’initie à la littérature à travers contes et récits.

Malgré sa destinée familiale d’ingénieur, il abandonne ses études dans ce domaine en 1871 pour se tourner vers le droit, tout en nourrissant sa véritable passion : l’écriture. Reçu au barreau en 1875, il n’exercera jamais la profession d’avocat.

En 1876, il rencontre à Grez, en France, Fanny Osbourne, une Américaine qu’il épousera en 1880 à San Francisco après de nombreuses péripéties. C’est durant les années 1880 qu’il publie ses œuvres les plus célèbres : « L’Île au trésor » (1883) et « L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde » (1886), qui le propulsent au rang des auteurs les plus reconnus de son époque.

En quête perpétuelle d’un climat favorable à sa santé, Stevenson voyage beaucoup : France, Suisse, États-Unis. En 1889, il s’installe définitivement aux îles Samoa, où il est surnommé « Tusitala » (le conteur d’histoires) par les habitants. Il s’implique dans la vie locale et prend la défense des Samoans contre l’impérialisme.

Stevenson meurt le 3 décembre 1894 à Vailima (Samoa), à l’âge de 44 ans, d’une crise d’apoplexie. Il est enterré, selon son souhait, au sommet du mont Vaea. Son œuvre, mêlant romans d’aventures et récits fantastiques, continue d’influencer la littérature mondiale et fait l’objet de nombreuses adaptations.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. L’Île au trésor (1883)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Une auberge isolée sur la côte anglaise, à la fin du XVIIIe siècle. Le jeune Jim Hawkins y coule des jours paisibles jusqu’à l’arrivée d’un client peu ordinaire : Billy Bones, un ancien pirate hanté par son passé. À sa mort, Jim met la main sur une carte au trésor ayant appartenu au légendaire capitaine Flint. Cette découverte le propulse dans une périlleuse chasse au trésor.

Accompagné du docteur Livesey et du chevalier Trelawney, Jim embarque sur l’Hispaniola. L’équipage compte dans ses rangs Long John Silver, un cuisinier unijambiste dont le charisme n’a d’égal que la duplicité. Durant la traversée, Jim surprend une conversation qui révèle un complot : la moitié des marins sont des pirates qui préparent une mutinerie pour s’emparer du butin…

Autour du livre

La genèse de « L’Île au trésor » remonte à l’été 1881 à Braemar, en Écosse, où Stevenson, alors âgé de 29 ans, se remet d’une maladie. Pour divertir son beau-fils Lloyd Osbourne, 12 ans, qui s’adonne à la peinture par temps pluvieux, il dessine une carte d’île mystérieuse. Cette carte devient la source d’inspiration première du roman, comme le rapporte l’auteur lui-même : « La forme de cette île stimula extraordinairement mon imagination. »

Le roman naît d’abord sous forme de feuilleton dans le magazine pour enfants Young Folks entre octobre 1881 et janvier 1882, sous le pseudonyme « Captain George North ». Le titre initial devait être « The Sea Cook » (Le Cuisinier de Marine). La publication en volume survient en 1883 et marque le premier succès financier et critique de Stevenson. Le Premier ministre Gladstone lui-même reste éveillé jusqu’à deux heures du matin pour terminer sa lecture. Henry James salue « ce jeu d’enfants parfaitement joué ».

Les influences littéraires principales proviennent de Daniel Defoe, Edgar Allan Poe et Washington Irving. Stevenson reconnaît notamment sa dette envers « Le Scarabée d’or » de Poe et les « Money-Diggers » d’Irving. Le personnage de Long John Silver s’inspire quant à lui d’un ami de l’auteur, William Henley, écrivain unijambiste décrit comme « un grand gaillard, porté par les épaules, avec une grande barbe rousse et une béquille ».

Plus surprenant encore, Stevenson s’intéresse pendant l’écriture à un véritable trésor disparu : le Trésor ecclésiastique de Lima, volé en 1820 par le capitaine pirate William Thomson. Des articles du San Francisco Call relatant des expéditions à sa recherche paraissent à l’époque où Stevenson réside dans le port californien.

« L’Île au trésor » contribue fortement à façonner l’imaginaire populaire de la piraterie : l’île déserte, la carte au trésor marquée d’une croix, le pirate unijambiste avec son perroquet sur l’épaule deviennent des archétypes du genre. Ironiquement, l’idée même d’un trésor enterré par des pirates relève du mythe – les boucaniers préféraient en réalité partager rapidement leur butin.

L’œuvre suscite un nombre impressionnant d’adaptations : plus de cinquante versions pour le cinéma et la télévision, dont la première en 1918, plus de vingt-quatre adaptations majeures pour le théâtre et de multiples déclinaisons en bandes dessinées, jeux vidéo et comédies musicales. Des auteurs comme J. M. Barrie dans « Peter Pan » font référence aux personnages de Stevenson, attestant de leur entrée dans la culture populaire.

L’influence de « L’Île au trésor » perdure jusqu’à aujourd’hui, notamment dans la franchise « Pirates des Caraïbes » qui lui emprunte plusieurs éléments caractéristiques. La simplicité apparente du récit d’aventures dissimule ainsi une œuvre fondatrice qui a durablement marqué l’imaginaire collectif.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE JEUNESSE ; 256 pages.

2. L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde (1886)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Londres brumeux de l’époque victorienne, Mr. Utterson, notaire respectable, s’inquiète pour son ami le Dr Jekyll. Ce dernier, médecin estimé de la haute société, entretient des relations étranges avec un certain Edward Hyde, personnage repoussant qui sème la terreur dans les rues de la capitale. Après avoir piétiné une fillette sans remords, Mr Hyde commet un meurtre particulièrement brutal.

Le Dr Jekyll semble pourtant protéger cet être monstrueux, allant jusqu’à faire de lui son héritier. Cette situation incompréhensible pousse Utterson à enquêter sur les liens mystérieux qui unissent ces deux hommes que tout oppose. D’un côté, le distingué Dr Jekyll incarne la bienveillance et la respectabilité. De l’autre, le sinistre Mr Hyde inspire dégoût et effroi à tous ceux qui croisent son chemin.

Autour du livre

« L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde » aurait surgi au cours d’un cauchemar de Robert Louis Stevenson. Son épouse Fanny considère le premier manuscrit comme un « cahier plein de parfaites sottises », et le détruit. Le romancier se voit contraint de réécrire intégralement son texte en trois à six jours, dans un état fiévreux qui, loin de l’affaiblir, le galvanise.

La naissance du personnage de Jekyll puise ses racines dans la réalité historique : Stevenson s’inspire de William Brodie, un artisan écossais respectable le jour et criminel la nuit, ainsi que d’Eugene Chantrelle, un professeur de français d’Édimbourg condamné pour le meurtre de son épouse. Le nom même de Jekyll provient du Révérend Walter Jekyll, frère de la paysagiste Gertrude Jekyll, que Stevenson rencontre à Bournemouth. L’homosexualité présumée de Walter Jekyll, ses conflits intérieurs et son exil sur le continent alimentent la dimension psychologique du personnage.

La structure narrative se distingue par son architecture sophistiquée : un récit enchâssé où la voix d’un narrateur omniscient cède progressivement la place aux témoignages subjectifs de Lanyon puis de Jekyll. Cette construction complexe sème le doute sur la fiabilité des narrateurs, particulièrement celle de Jekyll dont le rapport posthume pourrait n’être qu’une ultime tentative de manipulation.

Le texte se lit comme une allégorie de la société victorienne, où la façade de respectabilité masque une violence sociale terrifiante. La scène du piétinement de la fillette par Hyde cristallise cette brutalité de classe. Vladimir Nabokov souligne la pertinence de cette métaphore spatiale : la demeure de Jekyll symbolise la frontière entre public et privé, entre la façade sociale et les pulsions refoulées.

La réception de « L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde » dépasse toutes les attentes : vendu initialement comme un « shilling shocker » (des récits sensationnalistes vendus à bas prix, souvent un shilling), il s’écoule à 40 000 exemplaires en six mois. Son succès tient moins aux qualités littéraires qu’aux « instincts moraux du public », selon le biographe Graham Balfour. Le texte pénètre les cercles religieux, inspire les sermons et conquiert un lectorat habituellement réfractaire à la fiction.

L’influence du roman irradie la culture populaire : plus de 120 adaptations scéniques et cinématographiques voient le jour. La première représentation théâtrale à Boston en 1887 déclenche une telle hystérie que les effets spéciaux de la transformation terrorisent le public. L’expression « Dr Jekyll et Mr Hyde » s’impose dans le langage courant pour désigner la dualité d’une personne. Stan Lee lui-même reconnaît s’en être inspiré pour créer Hulk, fusionnant le mythe de Jekyll et Hyde avec celui de Frankenstein.

La musique s’empare également du thème : de Serge Gainsbourg à Frank Wildhorn en passant par The Who et The Damned, les artistes réinterprètent cette dualité emblématique. Le jeu vidéo, la bande dessinée et même les séries télévisées s’approprient aussi ce motif devenu universel.

« L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde » transcende sa dimension horrifique pour questionner les fondements de l’identité. Stevenson anticipe les théories freudiennes sur le ça, le moi et le surmoi, tout en offrant une réflexion sur l’addiction et ses ravages. La transformation progressive de Jekyll en Hyde illustre la perte de contrôle du toxicomane, ses phases d’euphorie, d’accoutumance et sa fin tragique.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE JEUNESSE ; 160 pages.

3. Le Maître de Ballantrae (1889)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1745, l’Écosse est déchirée par le soulèvement jacobite qui oppose les partisans du prince Charles Stuart aux loyalistes du roi Georges. Dans ce contexte, le vieux Lord Durrisdeer doit choisir lequel de ses deux fils rejoindra la rébellion. James, l’aîné, surnommé le Maître de Ballantrae, est un homme brillant et séduisant mais cruel et manipulateur. Henry, le cadet, incarne la droiture et l’honnêteté sous des dehors ternes. Un tirage à pile ou face désigne James pour partir au combat.

Après la défaite des jacobites à Culloden, James disparaît et on le croit mort. Henry hérite alors du domaine et épouse Alison, la riche jeune femme qui était promise à son frère. Mais James n’est pas mort. Il réapparaît après des années d’errance. Dès lors, il n’aura de cesse de tourmenter son cadet, qu’il accuse d’avoir accaparé la place qui lui revenait.

Cette vendetta fraternelle les mènera des landes d’Écosse jusqu’aux confins de l’Amérique sauvage, en passant par les Indes. Le récit est narré par Ephraim Mackellar, fidèle intendant du domaine, témoin impuissant de cette lutte à mort entre deux frères que tout oppose.

Autour du livre

Inspiré de deux sources majeures – le destin du Marquis de Tullibardine et l’histoire d’un fakir indien enterré vivant – « Le Maître de Ballantrae » prend forme durant l’hiver 1887 dans les Adirondacks, alors que Stevenson vient de relire « The Phantom Ship » de Frederick Marryat. Le texte paraît d’abord en feuilleton dans Scribner’s Magazine entre novembre 1888 et octobre 1889, avant sa publication en volume.

« Le Maître de Ballantrae » se distingue par sa narration complexe et originale, portée par la voix d’Ephraim Mackellar, intendant de Durrisdeer. Ce narrateur tisse son récit en y incorporant les témoignages de deux autres personnages : le colonel Francis Burke et le marchand John Mountain. Cette architecture narrative soulève des questions sur la fiabilité du récit, d’autant que Mackellar reconnaît lui-même être « un mauvais observateur ».

La dimension tragique du roman transparaît dans son sous-titre original « A Winter’s Tale », qui évoque Shakespeare tout en créant une atmosphère glaciale propice au drame familial qui se joue. Le texte s’inscrit dans la lignée des grandes œuvres de Stevenson comme « L’Île au trésor » et « L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde », tout en poussant plus loin l’exploration psychologique des personnages.

L’ambiguïté morale constitue l’une des forces majeures du récit. Si James incarne initialement le mal et Henry le bien, cette dualité s’estompe progressivement. Le regard de Mackellar lui-même évolue : d’abord acquis à Henry, il finit par être séduit par le charisme trouble de James, comme en témoignent les épitaphes qu’il rédige à la fin du roman.

Les critiques contemporains saluent massivement l’ouvrage. The Times le considère comme proche de la perfection. Henry James y voit un « pur joyau » qui lui procure « l’émoi le plus intense » de sa vie littéraire. André Gide, tout en soulignant l’excellence de chaque partie, relève l’aspect composite de l’ensemble. Bertolt Brecht met en avant l’originalité narrative consistant à dépeindre le personnage principal par un narrateur qui lui est hostile.

« Le Maître de Ballantrae » fait l’objet de nombreuses adaptations. Au cinéma, William Keighley le porte à l’écran en 1953 avec Errol Flynn. La télévision s’en empare à plusieurs reprises, notamment en 1984 avec une production anglo-américaine réunissant Michael York, Richard Thomas et John Gielgud. En bande dessinée, Hippolyte en propose une adaptation en deux tomes chez Denoël Graphic à partir de 2006.

L’édition originale comporte ce que Stevenson qualifie lui-même de « bourde inconcevable » : lors du duel entre les frères, Mrs Henry enfonce jusqu’à la garde l’épée de son mari dans le sol gelé. Dans une lettre à Marcel Schwob, Stevenson demande au traducteur de corriger ce passage pour le rendre plus vraisemblable.

Aux éditions FOLIO ; 368 pages.

4. Le Trafiquant d’épaves (avec Lloyd Osbourne, 1892)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans « Le Trafiquant d’épaves », Stevenson met en scène Loudon Dodd, narrateur et protagoniste qui refuse le destin tout tracé que son père, un riche homme d’affaires américain, lui réserve. Le jeune homme s’enfuit à Paris pour devenir sculpteur. Sa vie d’artiste bohème dans le Quartier Latin lui permet de croiser la route de Jim Pinkerton, un Américain enthousiaste qui compense son manque de talent artistique par un solide sens des affaires.

Le décès de son père, mort ruiné, pousse Loudon à quitter Paris pour San Francisco où il retrouve Pinkerton. Les deux hommes se lancent dans le commerce avec des résultats mitigés jusqu’au jour où une enchère attire leur attention : celle de l’épave du « Flying Scud », un navire naufragé sur un atoll du Pacifique. L’affaire semble prometteuse, mais les prix grimpent de façon inexplicable. Convaincus qu’une cargaison secrète d’opium se trouve à bord, ils engagent leurs derniers deniers…

Autour du livre

Dans la lignée des récits maritimes qui ont fait la renommée de Stevenson, « Le Trafiquant d’épaves » trouve son origine dans une soirée particulière à bord de la goélette Equator en 1889. C’est lors de cette traversée vers les îles Gilbert, sous un clair de lune propice à l’imagination, que Stevenson et son beau-fils Lloyd Osbourne s’imprègnent des histoires de ventes d’épaves narrées par l’équipage. La genèse de l’œuvre se dessine ainsi dans cette atmosphère maritime, où les deux auteurs, saisis par ces récits, s’isolent dans la coursive pour en extraire la substantifique moelle narrative.

L’écriture à quatre mains confère au texte une structure atypique, qualifiée par le New York Times de « romance à cartouches blanches avec une grande explosion ». Cette construction narrative particulière résulte directement de la méthode de travail adoptée par les deux auteurs : chacun rédige des parties distinctes tout en maintenant une cohérence dans la description des lieux et le développement des personnages qu’ils connaissent tous deux. Cette collaboration se manifeste notamment dans l’architecture fragmentée du récit, où les différentes trames narratives ne convergent qu’au dernier chapitre.

L’inspiration du roman puise sa source dans un fait divers réel : le mystérieux naufrage du Wandering Minstrel sur les côtes de l’île Midway, dont Stevenson entend parler à Honolulu en 1888. Cette anecdote se transforme sous sa plume en une intrigue complexe mêlant mystère et comédie de mœurs. Le personnage de Tommy Hadden, par exemple, trouve son modèle dans la personne de Jack Buckland, un compagnon de voyage de Stevenson lors de sa croisière à bord du Janet Nicholl en 1890.

La postérité du « Trafiquant d’épaves » se manifeste à travers diverses adaptations, notamment télévisuelles. En 1957, Roy Huggins transpose l’intrigue dans l’univers du western avec un épisode de la série Maverick. Cette adaptation conserve l’élément central du mystère entourant l’épave du Flying Scud, tout en l’intégrant dans le contexte du Far West américain. Une décennie plus tard, en 1966, la télévision italienne s’empare également du récit avec « Il tesoro del capitano Dodd », un épisode de la série « Avventure di mare e di costa ».

Aux éditions LIBRETTO ; 528 pages.

5. La Flèche noire (1888)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« La Flèche noire » se déroule en Angleterre, au XVe siècle, pendant la guerre des Deux-Roses qui oppose les maisons de Lancastre et d’York. Dans ce climat d’affrontements sanglants, Richard « Dick » Shelton, un jeune orphelin de dix-huit ans, vit sous la tutelle de Sir Daniel Brackley au château de Tunstall. Le jeune homme commence à soupçonner que son protecteur pourrait être l’assassin de son père.

Dans la forêt environnante, une mystérieuse confrérie de hors-la-loi connue sous le nom de la Flèche Noire, menée par Ellis Duckworth, fait régner la terreur. Ses membres éliminent un à un les proches de Sir Daniel à l’aide de flèches noires. Dick décide de rejoindre leurs rangs pour découvrir la vérité sur la mort de son père.

Autour du livre

Initialement publié en feuilleton dans le magazine pour adolescents Young Folks de juin à octobre 1883 sous le pseudonyme du capitaine George North, « La Flèche noire » ne paraît en volume qu’en 1888. Stevenson lui-même entretient avec cette œuvre une relation complexe : il la qualifie de « tushery » (terme faisant référence à son usage d’un anglais archaïque dans les dialogues) et manifeste peu d’enthousiasme à son égard. Dans une lettre à H.E. Henley en mai 1883, il écrit avec autodérision que chaque ligne le pousse à douter de la valeur de l’ensemble.

Les « Lettres de Paston » constituent la principale source de ce récit qui s’inscrit dans la tradition des représentations Tudor du XVe siècle anglais. Le traitement du personnage de Richard de Gloucester, futur Richard III, s’avère particulièrement révélateur : bien que celui-ci n’ait eu que huit ans à l’époque où se déroule l’intrigue, Stevenson choisit délibérément de le présenter comme un adulte participant activement à la guerre des Deux-Roses, perpétuant ainsi la vision shakespearienne du personnage.

Le romancier John Galsworthy salue néanmoins dans « La Flèche noire » « l’image la plus vivante des temps médiévaux que je me souvienne avoir rencontrée ailleurs dans la fiction ». Plus récemment, le professeur Gary Hoppenstand, dans son introduction à l’édition Signet Classic de 2003, propose une relecture de l’œuvre comme « roman psychologique profond » dont la complexité se rapprocherait de celle de « L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde ».

Le succès populaire ne se dément pas au fil des décennies, comme en témoignent les nombreuses adaptations à l’écran : pas moins de huit versions cinématographiques et télévisuelles voient le jour entre 1911 et 1985, dont certaines prennent des libertés significatives avec le texte original. La version de 1948, notamment, offre une vision plus favorable de Richard de Gloucester que le roman, annonçant en quelque sorte les travaux de réhabilitation historique menés par Paul Murray Kendall dans les années 1950.

« La Flèche noire » connaît également plusieurs incarnations en bande dessinée, depuis la version des Classics Illustrated en 1946 jusqu’aux adaptations européennes des décennies suivantes. Une note amusante : en 1988, le magazine italien Topolino publie même une parodie intitulée « La Flèche poire ».

La moitié des manuscrits originaux de Stevenson ayant disparu, dont celui de « La Flèche noire », il faut attendre 2007 pour voir paraître la première édition annotée chez Penguin Books, établie par John Sutherland. La couverture de cette édition arbore symboliquement deux roses, blanche et rouge, la blanche étant plus grande pour signifier l’ascendance finale de la maison d’York dans le récit.

Aux éditions MOTIFS ; 416 pages.