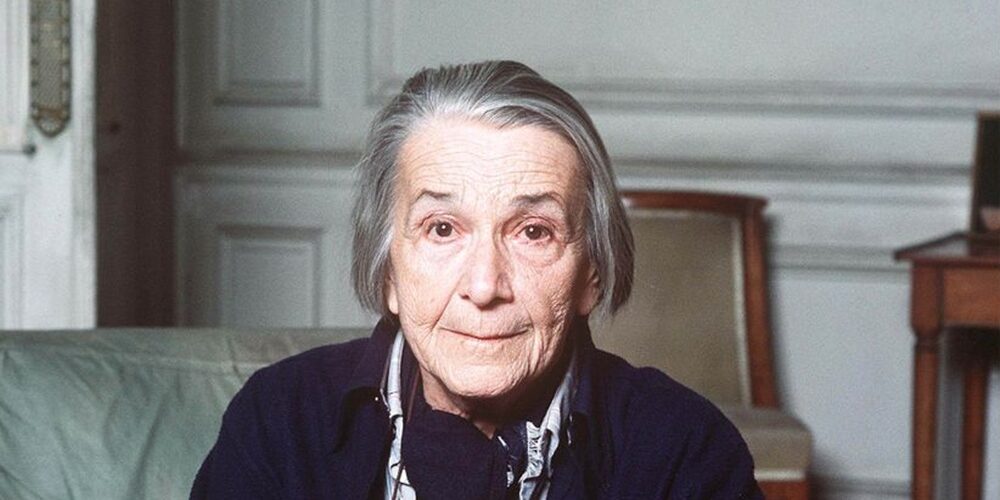

Nathalie Sarraute naît le 18 juillet 1900 à Ivanovo-Voznessensk, en Russie, sous le nom de Natalia Ilinitchna Tcherniak. Issue d’une famille de la bourgeoisie juive cultivée, elle connaît une enfance cosmopolite entre la Russie, la Suisse et la France après le divorce de ses parents. Elle reçoit une éducation internationale, étudiant successivement à Oxford, Berlin et Paris, où elle devient avocate.

En 1925, elle épouse Raymond Sarraute, dont elle aura trois enfants. Sa carrière d’écrivaine débute en 1932 avec l’écriture de « Tropismes », publié en 1939. Pendant la Seconde Guerre mondiale, radiée du barreau en raison des lois anti-juives, elle se consacre entièrement à la littérature. Elle cache même un temps Samuel Beckett, recherché par la Gestapo.

Figure majeure du Nouveau Roman, elle développe une œuvre singulière qui aborde les « tropismes », ces mouvements psychologiques imperceptibles qui précèdent la conscience. Son essai « L’ère du soupçon » (1956) établit les fondements théoriques de sa démarche littéraire. Elle s’essaie également au théâtre à partir des années 1960, avec des pièces comme « Le Silence » ou « Pour un oui ou pour un non ».

Tout au long de sa carrière, elle publie de nombreux romans qui marquent la littérature française du XXe siècle, dont « Les Fruits d’Or » qui lui vaut le prix international de littérature en 1964. En 1983, elle livre avec « Enfance » un texte autobiographique original construit comme un dialogue avec elle-même. Elle poursuit son travail d’écriture jusqu’à sa mort à Paris, le 19 octobre 1999, à l’âge de 99 ans, alors qu’elle travaille encore à une nouvelle pièce.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Enfance (autobiographie, 1983)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À quatre-vingt-trois ans, Nathalie Sarraute (Natacha dans le récit) se remémore les onze premières années de sa vie, entre 1900 et 1911. De sa naissance en Russie jusqu’à son entrée au lycée, la petite Natacha traverse une enfance marquée par le déchirement familial. Le divorce de ses parents, alors qu’elle n’a que deux ans, inaugure une période d’allers-retours incessants entre deux univers. D’un côté, la Russie où vit sa mère Pauline avec son nouveau mari Kolia ; de l’autre, la France où son père Ilya, ingénieur chimiste, s’est installé pour des raisons politiques. Les premières années se déroulent principalement auprès de sa mère, figure à la fois admirée et insaisissable, qui maintient avec sa fille une distance affective grandissante.

Les séjours chez son père, notamment en Suisse, sont empreints d’une complicité silencieuse. Pourtant, vers ses huit ans et demi, sa vie bascule : sa mère l’abandonne définitivement aux soins de son père. À Paris, Natacha doit s’adapter à une nouvelle configuration familiale. Son père s’est remarié avec Véra, une femme plus jeune que lui, dont le comportement envers la fillette alterne entre moments de tendresse et manifestations de rejet, particulièrement après la naissance de Lili, sa demi-sœur.

Dans ce contexte instable, l’école française devient son refuge. Elle y trouve un univers régi par des règles claires, où seul le mérite compte. Les mots y prennent une importance capitale : Natacha développe une sensibilité aiguë au langage, s’attachant autant à leur pouvoir qu’à leurs dangers. Certaines paroles d’adultes la blessent profondément, tandis que d’autres l’enchantent et nourrissent son imagination naissante.

Les fragments de souvenirs s’enchaînent sans strict ordre chronologique, guidés par l’intensité des émotions qu’ils suscitent. Des scènes apparemment anodines révèlent leur portée symbolique : une promenade au Luxembourg avec une bonne dont l’odeur de vinaigre la répugne, un cahier d’écolière rempli d’histoires inventées, une conversation douloureuse avec Véra. Le récit culmine dans des moments de tension dramatique, comme lorsque Natacha ose demander à son père de lui dire « je t’aime », ou quand elle découvre que sa mère a trahi sa confidence en montrant à son père une lettre où elle exprimait son mal-être.

L’histoire s’achève à l’entrée en sixième de Natacha, moment qu’elle identifie comme la fin de son enfance. Sans amertume ni complaisance, elle dresse le portrait d’une petite fille qui, malgré les bouleversements affectifs, parvient à se construire grâce à sa sensibilité aux mots et son attachement au milieu scolaire. Ce faisant, elle laisse entrevoir la naissance d’une vocation d’écrivaine.

Autour du livre

Cette autobiographie se distingue par sa forme singulière : plutôt qu’un récit linéaire, Sarraute opte pour soixante-dix fragments autonomes, comme autant d’instantanés mémoriels. Plus remarquable encore, le texte se construit sur un dialogue permanent entre deux voix : celle qui raconte et celle qui interroge, freine ou encourage la première. Cette conscience critique permet à l’autrice d’éviter les pièges habituels de l’autobiographie – embellissement du passé, reconstruction artificielle, sentimentalisme.

Les moments relatés ne suivent pas une chronologie stricte mais s’organisent selon leur force émotionnelle. Parmi les scènes les plus saisissantes figure celle où Natacha demande à son père de lui dire « je t’aime », mots qu’il ne parvient pas à prononcer. Ou encore l’épisode de la lettre à sa mère, dévoilée au père, qui révèle une double trahison.

Publiée alors que Sarraute avait 83 ans, l’œuvre témoigne d’une mémoire d’une précision remarquable. Les sensations physiques, les dialogues, les atmosphères y sont restitués avec une acuité qui donne au lecteur l’impression de vivre ces instants au présent. Cette immédiateté tient aussi au choix de ne livrer que ce que l’enfant était capable de percevoir au moment des faits, sans ajout de réflexions d’adulte.

Le succès critique d’ « Enfance » a conduit à plusieurs adaptations théâtrales, notamment au théâtre Montparnasse en 2016 et au théâtre de la Manufacture des Abbesses en 2022. Le texte se prête particulièrement bien à la scène, ses deux voix créant naturellement une dimension dramatique.

Aux éditions FOLIO ; 288 pages.

2. Pour un oui ou pour un non (pièce de théâtre, 1982)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Pour un oui ou pour un non » met en scène une confrontation entre deux amis que tout oppose sans qu’ils le sachent vraiment. L’un, H1, incarne la réussite sociale et l’action, tandis que l’autre, H2, préfère la contemplation et refuse les étiquettes. Leur dialogue s’amorce lorsque H1, inquiet de l’éloignement progressif de son ami, vient lui demander des explications. H2 finit par avouer que tout a basculé à cause d’une simple phrase – « C’est bien… ça » – dont l’intonation trahissait selon lui une forme de condescendance. Cette conversation devient le révélateur de divergences plus profondes entre deux conceptions du monde : celle de l’action et de la réussite sociale face à celle de la contemplation et du refus des normes établies.

Autour du livre

Créée d’abord comme pièce radiophonique en décembre 1981, « Pour un oui ou pour un non » devient rapidement l’œuvre théâtrale la plus jouée de Nathalie Sarraute, avec plus de 600 représentations depuis sa création. La pièce reçoit une nomination pour le Molière de l’auteur francophone vivant en 1987 et connaît une adaptation cinématographique en 1988 par Jacques Doillon, avec Jean-Louis Trintignant et André Dussollier dans les rôles principaux.

La dramaturgie de Sarraute se caractérise par une épuration radicale : pas de noms pour les personnages, juste des lettres (H1, H2, H3, F), absence de décor explicite, dialogue suspendu qui immobilise une portion de conversation passée. Cette économie de moyens sert à mettre en relief ce que Sarraute nomme les « tropismes » : ces mouvements psychologiques imperceptibles qui sous-tendent nos relations.

Le texte s’inscrit dans la lignée du Nouveau Théâtre, pendant dramatique du Nouveau Roman dont Sarraute fut l’une des figures majeures. Le conflit ne naît pas d’une action extérieure mais des mots eux-mêmes, de leur pouvoir de révélation et de destruction. La pièce questionne la possibilité même de la communication entre deux êtres, même proches.

L’originalité de l’œuvre réside dans sa capacité à transformer un incident minime – une simple intonation – en révélateur d’un fossé existentiel entre deux visions du monde. Le dialogue devient le lieu d’une lutte où se jouent des enjeux fondamentaux : la définition du bonheur, la légitimité sociale, la liberté individuelle face aux normes collectives.

Une dimension métathéâtrale apparaît avec l’intervention des voisins (H3 et F), qui représentent le « bon sens » social mais échouent à comprendre la profondeur du conflit. Leur incompréhension souligne l’impossibilité d’une médiation extérieure dans ce drame de l’incommunicabilité.

« Pour un oui ou pour un non » a inspiré d’autres œuvres théâtrales, notamment « Art » de Yasmina Reza, qui reprend le principe d’une amitié mise à mal par un désaccord apparemment anodin. Elle continue d’être régulièrement montée sur les scènes françaises et internationales, preuve de sa capacité à interroger des problématiques universelles.

Aux éditions FOLIO ; 128 pages.

3. Tropismes (recueil de récits, 1939)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Publié en 1939, « Tropismes » se compose de vingt-quatre récits autonomes qui dépeignent des scènes de la vie quotidienne. Sans intrigue ni personnages nommés, ces textes brefs capturent des moments de vie où se manifestent les pulsions primitives qui sous-tendent les relations sociales.

I. Une foule se presse devant des vitrines, dans une atmosphère d’attente morne. Des enfants, tenus par la main, patientent distraitement auprès des adultes.

II. Un homme souffre de la médiocrité intellectuelle de son entourage. Pour éviter tout conflit, il s’efforce de se conformer à leur niveau, répétant « oui, oui, oui, oui, c’est vrai, bien sûr » tandis que leurs pensées s’infiltrent en lui comme une « bave poisseuse ».

III. Dans le quartier du Panthéon, des personnages solitaires mènent une existence dépouillée et protégée, comparable à « une salle d’attente dans une gare de banlieue déserte ».

IV. Un ballet verbal cruel et sexuel se déroule entre un homme et plusieurs femmes. Ces dernières exécutent une danse épuisante autour de lui, tel un maître de ballet maniant sa baguette pour leur « procurer cette jouissance ».

V. Une femme reste immobile sur le bord de son lit, comme pétrifiée dans l’attente. Autour d’elle, la maison et la rue semblent encourager cette immobilité.

VI. Une femme autoritaire écrase son entourage sous le poids des choses, exerçant une tyrannie sournoise sur ceux qui l’entourent.

VII. Une femme parle tout en souffrant du jugement silencieux d’un homme qui ne dit mot.

VIII. Un grand-père promène son petit-enfant. Sous couvert de protection, il l’étouffe de sa présence et lui parle de sa mort.

IX. Un homme parle à une femme dans le but de l’empêcher de s’exprimer.

X. Des femmes bavardent dans un salon de thé, répétant inlassablement les mêmes choses jusqu’à ce que leurs paroles ne forment plus qu’une « petite boulette grise ».

XI. Une femme avide d’ « intellectualité » s’approprie la culture comme une proie, telle une « limace collée » sur des textes de Rimbaud et Mallarmé.

XII. Un professeur du Collège de France vide Proust et Rimbaud de leur « puissance et de leur mystère » par une analyse réductrice.

XIII. Des femmes poursuivent obsessionnellement une pièce de tissu dans les magasins.

XIV. Une femme sensible et croyante subit les brusqueries de son entourage.

XV. Une jeune fille se trouve confrontée aux insuffisances du vieillard qu’elle admire.

XVI. Un vieux couple mène une existence résignée.

XVII. Un jeune couple se promène avec son enfant dans une nature urbaine fatiguée.

XVIII. Dans un cottage anglais, une demoiselle aux cheveux blancs attend paisiblement l’heure du thé, tandis que la cuisinière s’affaire.

XIX. Un être faible subit passivement les mauvais traitements de son entourage qui le « triture » et le « piétine ».

XX. Un homme se trouve à la fois rassuré et étouffé par les femmes qui l’entourent depuis son enfance.

XXI. Une femme trop sage ressent soudain le désir de fuir et de choquer.

XXII. Un homme tente de résister à l’attrait des objets.

XXIII. Une femme rejoint malgré elle le cercle familial qu’elle méprise.

XXIV. Un homme subit l’hostilité silencieuse de son entourage qui l’encercle « d’un regard vide et obstiné ».

Autour du livre

Rédigé dès 1932 mais refusé par Gallimard et Grasset, « Tropismes » ne paraît qu’en février 1939 chez Robert Denoël. Le livre passe alors presque inaperçu, à l’exception de quelques écrivains comme Jean-Paul Sartre, Max Jacob et Charles Mauron qui adressent leurs encouragements à Nathalie Sarraute. Il faut attendre sa réédition aux Éditions de Minuit en 1957 pour que l’œuvre obtienne enfin la reconnaissance critique.

Ces vingt-quatre textes courts s’organisent autour de quatre types de situations : l’attente angoissée d’un événement indéterminé, la fuite dans le bavardage insignifiant pour nier l’angoisse, la tyrannie sournoise exercée sur autrui, et l’absorption ou l’effacement d’un sujet par un autre. Les personnages tentent d’éviter la rencontre authentique avec l’autre en reproduisant des schémas imaginaires qui les protègent mais les emprisonnent.

Le langage joue un rôle central : conventionnel et mensonger, il sert à jouer un rôle, à écraser, à subjuguer. La « sous-conversation » – gestes compulsifs, attitudes corporelles, expressions du visage – révèle ce qui se joue véritablement dans ces relations dysfonctionnelles. Les métaphores animales (sangsues, limaces, parasites) traduisent la violence des rapports de possession et de dévoration.

Un seul texte échappe à cette mécanique : le chapitre XVIII décrit un pur instant de disponibilité dans un cottage anglais. La demoiselle aux cheveux blancs qui y apparaît, immobile et « l’air de ne penser à rien », incarne une rare ouverture à l’événement, libérée des schémas habituels de domination et de soumission.

« Tropismes » est considéré comme l’ouvrage fondateur du Nouveau Roman. Sarraute y développe déjà les thèmes et la technique qui caractériseront toute son œuvre : les mouvements psychologiques imperceptibles qui précèdent la parole et l’action. Le livre figure d’ailleurs au 73e rang des 100 livres du siècle selon Le Monde.

Aux éditions DE MINUIT ; 96 pages.

4. Les Fruits d’Or (roman, 1963)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Les Fruits d’Or » met en scène les réactions que suscite la publication d’un roman éponyme dans le milieu intellectuel parisien des années 1960. Sans personnages nommés ni intrigue conventionnelle, le texte se compose d’une mosaïque de conversations et de pensées intérieures qui gravitent autour de cette œuvre fictive signée par un certain Bréhier. Les critiques littéraires et les lecteurs s’enthousiasment d’abord unanimement pour ce « chef-d’œuvre qui n’a pas été surpassé au cours des 15 dernières années ». Puis, tel un mouvement de balancier, les opinions s’inversent : le livre est désormais jugé « plat », « un navet », jusqu’à tomber dans un oubli quasi-total. Se dessine ainsi une satire des modes littéraires et de la manière dont une œuvre peut être « perçue, encensée ou rejetée par la société ».

Autour du livre

Publié en 1963 aux éditions Gallimard, « Les Fruits d’Or » s’inscrit dans le courant du Nouveau Roman, dont il incarne parfaitement les ambitions novatrices. Nathalie Sarraute y pousse à son paroxysme le principe de la mise en abyme : le titre du roman qu’elle écrit devient celui de l’œuvre dont ses personnages débattent, créant ainsi un jeu de miroirs vertigineux.

L’originalité de la structure narrative se manifeste par l’absence totale de personnages identifiables et d’intrigue linéaire. Les quatorze textes qui composent l’ouvrage forment une structure éclatée où seules subsistent des voix désincarnées. Cette polyphonie permet à Sarraute d’ausculter ce qu’elle nomme les « sous-conversations », ces mouvements psychologiques ténus qui affleurent sous les paroles prononcées.

La récompense ne tarde pas à couronner cette audace formelle : « Les Fruits d’Or » reçoit le Prix international de littérature en 1964. L’ouvrage se présente comme une méditation corrosive sur les mécanismes de la réception littéraire. La quatrième de couverture de l’édition originale précise d’ailleurs qu’il ne s’agit nullement de « peindre la réalité visible et connue » ni de décrire « les péripéties balzaciennes qui entourent le lancement d’un livre ».

Sarraute y dévoile avec une ironie mordante les rouages du milieu littéraire parisien, où la littérature apparaît comme « un lieu sacré, fermé, où seul un humble apprentissage, l’étude patiente des maîtres peut donner le droit à quelques rares élus de pénétrer ». Les personnages oscillent entre conformisme et rébellion, entre la tentation de se soumettre aux jugements dominants et le désir d’affirmer leur sensibilité propre.

Cette œuvre singulière s’apparente, selon certains critiques, à « l’équivalent d’un tableau cubiste dans le domaine de l’écriture ». Elle décortique les phénomènes de mode, les processus de légitimation, la domination des « experts » qui confisquent la parole des néophytes. Le livre se lit ainsi comme un plaidoyer pour l’exercice d’une sensibilité propre dans le jugement artistique, aux dépens des critères académiques établis.

Aux éditions FOLIO ; 157 pages.

5. L’ère du soupçon (recueil d’essais, 1956)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Publié en 1956 aux éditions Gallimard, « L’ère du soupçon » rassemble quatre essais critiques rédigés par Nathalie Sarraute entre 1947 et 1956.

« De Dostoïevski à Kafka » (1947). Dans ce premier essai, Sarraute établit une distinction fondamentale entre deux catégories de romans : le roman psychologique, incarné par Dostoïevski, et le roman situationnel, représenté par Kafka. Bien qu’elle reconnaisse le talent de Dostoïevski, elle soutient que le psychologisme littéraire atteint ses limites. L’évolution de cette approche, de l’intime monologue de Proust aux œuvres de Virginia Woolf, James Joyce et Albert Camus, n’a conduit qu’à réduire l’être humain à ses pulsions primaires : la faim, la sexualité, le statut social. À l’inverse, elle salue l’apport de Kafka et de son « Homo absurdus ». Citant Roger Grenier, elle voit en Kafka le prophète d’un siècle nouveau, qui a su comprendre l’impossibilité de représenter la complexité de l’existence et s’est contenté d’en extraire un fragment singulier de l’univers.

« L’ère du soupçon » (1950). Dans cet essai central, Sarraute examine la transformation du rôle du personnage dans le roman contemporain. Si les héros de Flaubert et Balzac constituaient le point de rencontre entre l’auteur et son lecteur, cette fonction s’érode. Le lecteur, désabusé, réclame désormais de la vérité et des faits plutôt que des fictions. Face à cette exigence, l’auteur se trouve paralysé : comment inventer une histoire qui pourrait rivaliser avec les camps de concentration ou la bataille de Stalingrad ? La solution trouvée par certains consiste à adopter la narration à la première personne, qui confère une impression d’authenticité. Mais le romancier doit aussi lutter contre la tendance du lecteur à catégoriser les personnages en « types » psychologiques. Pour cela, il lui faut déstabiliser son public, effacer les repères habituels, jusqu’à parfois supprimer les noms des protagonistes.

« Conversation et sous-conversation » (1956). Sarraute s’attaque ici aux conventions du dialogue romanesque. Elle constate d’abord l’obsolescence du modernisme, devenu incompréhensible pour le grand public et trop confus même pour les initiés. Face à l’épuisement des techniques narratives traditionnelles, elle propose une nouvelle approche centrée sur les mots eux-mêmes. Le dialogue, selon elle, ne doit plus être formellement marqué par des tirets ou des incises du type « dit-il ». Elle cite en exemple Joyce Cary, mais surtout Ivy Compton-Burnett, dont les dialogues, bien que conventionnels en apparence, se déploient sur la frontière entre conversation et « sous-conversation ». Cette tension produit des phrases sinueuses qui, sans jamais paraître artificielles, s’éloignent du langage courant pour créer un effet de déstabilisation chez le lecteur.

« Ce que voient les oiseaux » (1956). Dans ce dernier essai, Sarraute s’interroge sur la nature du chef-d’œuvre littéraire. Elle propose comme premier critère la capacité d’un texte à soutenir de multiples relectures, fustigeant au passage les critiques trop prompts à sacrer des œuvres qui deviennent illisibles quelques mois plus tard. Elle développe ensuite l’idée que la méthode détermine la qualité de l’œuvre. Renversant les catégories traditionnelles, elle qualifie de « formalistes » les auteurs comme Dostoïevski qui suivent les conventions établies, tandis que les véritables « réalistes » seraient ceux qui rompent avec la tradition pour découvrir leur propre « fragment d’univers ». Le réaliste authentique, selon elle, doit accepter d’être incompris de ses contemporains, à l’image de Stendhal qui prédisait qu’on ne le comprendrait qu’en 1880, soit trente-huit ans après sa mort.

Autour du livre

Premier manifeste du Nouveau Roman, « L’ère du soupçon » s’inscrit dans un contexte particulier, celui des années d’après-guerre où la critique traditionnelle commence à être remise en question. Nathalie Sarraute y développe sa théorie des « tropismes », ces mouvements microscopiques aux confins de la conscience qu’elle cherche à révéler dans son écriture romanesque. Ces sensations infimes, qu’elle traque depuis son premier livre « Tropismes » publié en 1932, constituent selon elle « la source secrète de notre existence ».

La genèse de l’ouvrage révèle une longue maturation : les textes qui le composent ont d’abord été publiés dans des revues prestigieuses comme Les Temps Modernes et la Nouvelle Revue française. Cette publication progressive témoigne d’une réflexion qui s’est élaborée sur près d’une décennie, en parallèle de l’évolution de son œuvre romanesque.

L’originalité de sa démarche réside dans sa critique acerbe du roman traditionnel et de ses conventions. Elle s’attaque particulièrement à la notion de personnage, devenu selon elle le « terrain dévasté » où s’affrontent auteur et lecteur. Pour Sarraute, le « petit fait vrai » à la Flaubert ne suffit plus : il faut chercher une vérité plus profonde dans les mouvements de la conscience.

Dans sa conception du dialogue, Sarraute préconise l’abandon des conventions typographiques traditionnelles au profit d’une forme plus fluide qui épouserait le mouvement naturel de la parole. Elle s’inspire notamment du travail d’Ivy Compton-Burnett, dont les dialogues, bien que formellement traditionnels, créent une tension particulière entre conversation et « sous-conversation ».

Sa réflexion sur le réalisme bouleverse les définitions établies : elle oppose au réalisme néoclassique ce qu’elle nomme un réalisme « neuf » et « sincère », fondé non plus sur la représentation du monde externe mais sur l’analyse des « parcelles de réalité » psychologique. Sarraute y démontre que le roman ne peut plus se contenter d’être une simple « histoire où l’on voit agir et vivre des personnages ».

Elle propose une littérature qui refuse les facilités du « faux bon roman », ces œuvres qui permettent aux lecteurs de « se laisser glisser mollement vers de dangereuses délices ». Sa vision exigeante de la littérature, son refus des conventions et sa quête d’une nouvelle forme d’authenticité font de « L’ère du soupçon » un texte fondamental dans l’histoire de la théorie littéraire du XXe siècle.

« L’ère du soupçon » a exercé une influence considérable sur la littérature française des années 1950-1960, préparant le terrain pour les œuvres d’Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Claude Simon et d’autres figures majeures du Nouveau Roman. Sa publication coïncide avec l’émergence de la « nouvelle critique » portée par Roland Barthes et Maurice Blanchot.

Aux éditions FOLIO ; 151 pages.

6. Le planétarium (roman, 1959)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, années 1950. Alain Guimier, jeune thésard en littérature passionné d’antiquités, et son épouse Gisèle tentent de se faire une place dans la bonne société. Sous l’emprise étouffante de leurs parents, notamment de la belle-mère autoritaire d’Alain, le couple cherche à s’émanciper. Leur salut pourrait venir de Germaine Lemaire, écrivaine célèbre dont Alain convoite les faveurs pour intégrer son cercle littéraire. En parallèle, ils lorgnent l’appartement luxueux de tante Berthe, qu’ils pressent de déménager pour s’y installer. Entre désirs d’ascension sociale et conflits familiaux, les Guimier déploient des trésors de manipulation pour parvenir à leurs fins.

Autour du livre

Publié en 1959, « Le planétarium » s’inscrit parmi les œuvres fondatrices du Nouveau Roman. Nathalie Sarraute y délaisse délibérément l’intrigue traditionnelle pour mettre en lumière ce qu’elle nomme les « tropismes » – ces mouvements psychiques instinctifs qui précèdent la conscience et déterminent nos comportements. Sa narration fragmentée entremêle les points de vue et les monologues intérieurs, créant une mosaïque de perceptions où la réalité objective s’efface au profit des sensations immédiates des personnages.

Les protagonistes apparaissent comme autant de « faux astres » gravitant les uns autour des autres dans un système de relations complexe. Leurs identités fluctuantes se construisent et se déconstruisent au gré des regards d’autrui. Alain oscille ainsi entre ambition intellectuelle et timidité maladive, tandis que Gisèle se laisse modeler tour à tour par son mari et sa mère. Même l’imposante Germaine Lemaire, figure tutélaire admirée de tous, révèle sa part d’inauthenticité.

Sarraute dissèque avec acuité les mécanismes du snobisme et les jeux de pouvoir au sein de la bourgeoisie intellectuelle parisienne. Les objets – meubles anciens, bergère Louis XV, appartements convoités – y jouent un rôle central comme marqueurs sociaux et supports des désirs. La quête effrénée de reconnaissance sociale des personnages met en lumière leur profonde insécurité existentielle.

Sarraute innove radicalement dans sa façon de représenter la conscience. Elle abandonne l’analyse psychologique traditionnelle pour saisir les émotions dans leur formation même, avant qu’elles ne se figent en sentiments identifiables. Sa prose sinueuse, ponctuée de points de suspension, mime les hésitations et les mouvements fugaces de la pensée. Les dialogues conventionnels cèdent la place à une « sous-conversation » où affleurent les non-dits et les tensions latentes.

L’écrivaine pousse ainsi plus loin sa réflexion sur les limites du langage et la difficulté à atteindre une vérité authentique dans nos interactions. Par-delà sa critique sociale, « Le planétarium » questionne notre capacité même à nous connaître et à nous faire connaître des autres, dans un monde où les apparences règnent en maître.

Aux éditions FOLIO ; 250 pages.