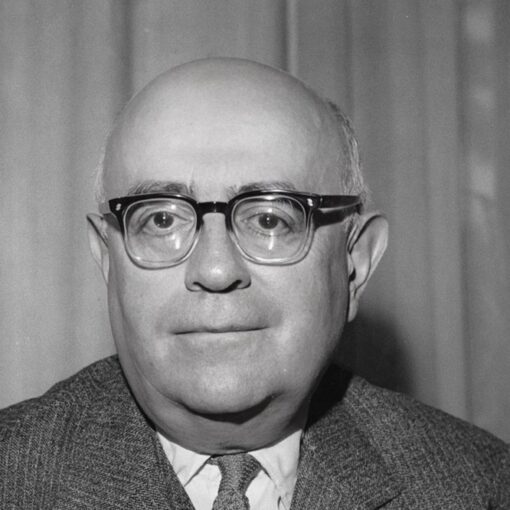

Honoré de Balzac (1799-1850) est l’un des plus grands romanciers français du XIXe siècle. Né à Tours dans une famille bourgeoise, il fait ses études au collège des oratoriens de Vendôme puis des études de droit à Paris. Contre l’avis de sa famille, il décide de se consacrer à la littérature.

Après des débuts difficiles sous divers pseudonymes dans les années 1820, il connaît ses premiers succès avec « Les Chouans » (1829) et « La Peau de chagrin » (1831). Il entreprend alors son œuvre majeure, « La Comédie humaine », vaste fresque de la société française composée de plus de 90 romans et nouvelles, avec des personnages récurrents évoluant d’une œuvre à l’autre.

Travailleur acharné, Balzac mène une vie d’excès, écrivant jusqu’à 15 heures par jour, soutenu par d’importantes quantités de café. Perpétuellement endetté malgré le succès de ses œuvres, il multiplie les projets commerciaux hasardeux (imprimerie, exploitation minière) qui aggravent sa situation financière.

Sa vie sentimentale est marquée par plusieurs liaisons importantes, notamment avec Laure de Berny (sa « dilecta ») et la comtesse Ewelina Hańska, qu’il épouse quelques mois avant sa mort après 17 ans de cour. Il entretient également une correspondance abondante avec plusieurs femmes qui l’inspirent pour ses personnages féminins.

Épuisé par son rythme de travail effréné, Balzac meurt prématurément en 1850 à Paris, à l’âge de 51 ans, quelques mois après son mariage avec Mme Hańska. Il laisse une œuvre monumentale qui révolutionne le roman français par son réalisme, sa puissance d’observation sociale et sa capacité à peindre toutes les classes de la société de son époque.

Son influence sur la littérature mondiale est considérable. Il est considéré comme l’un des pères du réalisme en littérature. Ses œuvres continuent d’être largement lues, étudiées et adaptées au cinéma et à la télévision.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

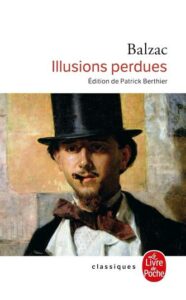

1. Illusions perdues (1837)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Illusions perdues » raconte l’ascension puis la chute de Lucien Chardon, un jeune poète ambitieux de la province française des années 1820. À Angoulême, sa ville natale, il fréquente le salon de Louise de Bargeton qui s’enthousiasme pour ses vers. Malgré sa condition modeste, il porte le nom aristocratique de sa mère, « de Rubempré », et rêve d’une brillante carrière littéraire. Son ami David Séchard, un imprimeur, et sa sœur Eve croient en son talent et n’hésitent pas à se sacrifier pour lui.

Arrivé à Paris avec Madame de Bargeton, Lucien se heurte à l’indifférence des cercles mondains. Pour subsister, il devient journaliste et goûte aux plaisirs de la vie parisienne aux côtés de l’actrice Coralie. Mais son succès ne dure pas. Criblé de dettes, trahi par ceux qu’il croyait ses amis, il finit par retourner à Angoulême où ses errements ont mis en péril l’imprimerie de David.

Autour du livre

Cette fresque monumentale de « La Comédie humaine » puise ses racines dans la propre expérience de Balzac. Sa faillite en tant qu’imprimeur en 1828 et ses déboires ultérieurs avec les journaux La Chronique de Paris et Revue Parisienne nourrissent sa description minutieuse du monde de l’édition et de la presse. Cette transposition autobiographique transparaît notamment dans le personnage de Lucien, jeune provincial qui, comme Balzac lui-même, monte à Paris pour conquérir le monde des lettres, affronte des revers financiers et aspire à la noblesse.

L’œuvre se distingue par sa construction en triptyque, publiée sur six ans entre 1837 et 1843. Cette publication échelonnée permet à Balzac d’orchestrer des changements de rythme significatifs entre Paris et la province, tout en maintenant une cohérence thématique autour de la duplicité qui imprègne tous les milieux sociaux. Les sonnets attribués à Lucien proviennent en réalité de la plume d’amis poètes de Balzac, dont Théophile Gautier.

Le critique marxiste Georg Lukács y décèle « l’épopée tragi-comique de la capitalisation de l’esprit » et la « transformation en marchandise de la littérature ». Cette lecture trouve un écho dans l’analyse de Naomi Lubrich qui souligne les parallèles constants entre l’industrie littéraire et celle de la mode, révélés par un jeu de doubles linguistiques : le terme « plume » désigne à la fois l’instrument d’écriture et l’ornement vestimentaire.

Paradoxalement, ce chef-d’œuvre aujourd’hui reconnu essuie à sa sortie des critiques acerbes. Jules Janin le qualifie « d’insipide roman, oublié par tous » et d’une « vengeance de M. de Balzac contre la presse ». Cette réception hostile entache durablement sa réputation, limitant ses rééditions dans la seconde moitié du XIXe siècle.

La modernité des « Illusions perdues » éclate au grand jour avec son adaptation cinématographique par Xavier Giannoli en 2021, prolongeant une lignée d’adaptations qui inclut une série télévisée en 1966 et un ballet au Bolchoï en 2011, repris à l’Opéra Garnier en 2014. Marcel Proust compte parmi ses plus fervents admirateurs, le considérant comme l’un des meilleurs romans de Balzac.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 864 pages.

2. Splendeurs et misères des courtisanes (1847)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1824, Lucien de Rubempré fait son grand retour à Paris après une tentative de suicide. Le jeune dandy, qui semblait ruiné à la fin des « Illusions perdues », réapparaît désormais au bras d’une splendide courtisane, Esther Gobseck. Son mystérieux protecteur, l’abbé Carlos Herrera, manœuvre dans l’ombre pour assurer son ascension sociale.

L’abbé, qui n’est autre que le célèbre forçat Vautrin, orchestre une machination complexe : il veut marier Lucien à la fille du duc de Grandlieu tout en utilisant la beauté d’Esther pour soutirer une petite fortune au riche baron de Nucingen. La jeune femme, follement éprise de Lucien, accepte de se sacrifier pour lui. Mais ce jeu dangereux attire bientôt l’attention de la police secrète.

Autour du livre

Publié entre 1838 et 1847, « Splendeurs et misères des courtisanes » est l’œuvre la plus peuplée de « La Comédie humaine » avec ses 273 personnages. Cette fresque monumentale naît d’une note manuscrite sur « Le Père Goriot » en janvier 1835, mais sa genèse s’étend sur près d’une décennie, donnant lieu à de multiples remaniements et variations de titres : « La Torpille », « Par-dessus le pont des Arts », « Les amours d’un vieux millionnaire », « Esther ou les Amours d’un loup-cervier ».

Le roman témoigne d’une architecture complexe en quatre parties, chacune publiée séparément. Cette publication fragmentée influence profondément la structure narrative : les thèmes centraux et les personnages évoluent considérablement au fil des pages. Lucien de Rubempré, d’abord protagoniste principal, perd progressivement de sa substance pour laisser place à Esther, puis à la figure dominante de Vautrin. Ce glissement des perspectives traduit une mutation narrative significative.

« Splendeurs et misères des courtisanes » se démarque par son traitement audacieux de sujets tabous pour l’époque : sexualité, perversions, prostitution enfantine, frustrations sexuelles, correspondances licencieuses de femmes de la haute société, homosexualité, maisons closes. Cette crudité dans l’exposition des mœurs constitue une rupture avec les conventions littéraires de son temps.

Pour construire cette œuvre magistrale, Balzac puise dans une vaste documentation : « Mémoires d’un forçat » de Raban et Marco Saint-Hilaire (1828), « Julien ou le Forçat libéré » d’Auguste Ricard (1827), « Mémoires de Fouché » (1824), « L’Espion de police » de Lamothe-Langon. Ses rencontres avec Vidocq, dont il dévore les « Mémoires » (1828) et « Les Voleurs » (1835), nourrissent particulièrement la construction du personnage de Vautrin. L’argot des bas-fonds parisiens provient notamment du « Dernier jour d’un condamné » de Victor Hugo.

Le roman transcende sa dimension narrative pour devenir un manifeste social et politique. Balzac y dénonce les dysfonctionnements du système judiciaire, notamment l’institution du jury d’assises, et milite pour la réhabilitation des anciens détenus. Cette dimension sociale s’entremêle avec une peinture acérée des milieux de la finance et de la politique, où se côtoient personnages fictifs et transpositions de figures contemporaines.

L’influence de l’œuvre rayonne jusqu’aux « Misérables » de Victor Hugo, notamment dans les similarités entre les personnages de Vautrin, Jean Valjean et Javert – ce dernier incarnant le versant positif des deux autres. L’héritage du roman perdure également à travers ses adaptations : en 1943, Michel Simon incarne Vautrin dans l’adaptation de Pierre Billon, tandis qu’en 1975, Maurice Cazeneuve réalise un feuilleton télévisé avec Georges Géret dans le rôle d’Herrera.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 768 pages.

3. La Cousine Bette (1846)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

L’histoire se déroule dans le Paris de la Monarchie de Juillet, entre 1838 et 1841, et met en scène une vengeance implacable qui va précipiter la ruine d’une famille bourgeoise.

Lisbeth Fischer, surnommée « la cousine Bette », est une vieille fille austère et disgracieuse qui voue depuis l’enfance une jalousie féroce à sa cousine Adeline, devenue baronne Hulot. Quand sa protégée Hortense, fille des Hulot, lui « vole » le jeune sculpteur polonais dont elle s’est éprise, Bette décide de détruire méthodiquement cette famille qu’elle exècre. Elle s’allie à la séduisante Valérie Marneffe, une intrigante qui va user de ses charmes pour ruiner le baron Hulot, homme faible aux appétits insatiables.

Autour du livre

À l’été 1846, en pleine crise financière personnelle et dans un état de santé précaire, Balzac écrit « La Cousine Bette » en seulement deux mois – une prouesse considérable étant donné la longueur et la complexité de l’œuvre. Cette création survient dans un contexte particulier : le roman-feuilleton domine alors la scène littéraire française, avec pour chef de file Eugène Sue et ses écrits socialistes. Balzac, déterminé à prouver sa supériorité dans ce format, compose ce qui deviendra sa dernière grande œuvre.

Les personnages incarnent des forces morales antagonistes qui s’affrontent dans le Paris de la Monarchie de Juillet. D’un côté, Bette Fischer et Valérie Marneffe représentent la perversité et la manipulation, tandis qu’Adeline Hulot et sa fille Hortense symbolisent la miséricorde et la patience. Entre ces deux pôles gravite le baron Hulot, dont la libido insatiable précipite la ruine familiale. Le comte Steinbock, artiste polonais exilé, incarne quant à lui le génie créatif paralysé par le doute.

La relation entre Bette et Valérie mérite une attention particulière : leur complicité suggère des tensions homoérotiques que plusieurs critiques ont relevées. « Le contraste de la mâle et sèche nature de la Lorraine avec la jolie nature créole de Valérie » illustre cette dynamique où Bette trouve une forme de satisfaction érotique à travers les conquêtes de son amie.

Le contexte socio-politique imprègne profondément « La Cousine Bette ». La rivalité entre le baron Hulot et le parfumeur Crevel reflète l’antagonisme entre l’aristocratie déclinante et la bourgeoisie ascendante. L’argent règne en maître absolu sur cette société en mutation, comme le proclame cyniquement Crevel : « au-dessus de la Charte il y a la sainte, la vénérée, la solide, l’aimable, la gracieuse, la belle, la noble, la jeune, la toute-puissante pièce de cent sous ! »

L’accueil critique s’avère immédiatement enthousiaste, ce qui surprend Balzac lui-même. L’œuvre connaît dix-neuf réimpressions avant 1900. Les adaptations à l’écran se succèdent au XXe siècle, de la version muette de 1927 avec Alice Tissot jusqu’au film de 1998 avec Jessica Lange. Une anecdote révélatrice : en 1921, l’actrice Ruth Elizabeth Davis choisit « Bette » comme nom de scène en hommage au personnage balzacien.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 540 pages.

4. Le Cousin Pons (1847)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Paris de 1844, Sylvain Pons mène une existence modeste de musicien de théâtre. Ce célibataire vieillissant, passionné par la bonne chère, multiplie les visites chez ses cousins éloignés pour satisfaire sa gourmandise. Sa famille, qui le considère comme un pique-assiette importun, ne cesse de l’humilier.

L’homme partage son appartement du quartier du Marais avec son seul ami, Schmucke. Ensemble, ils forment un duo inséparable que les habitants du quartier surnomment « les casse-noisettes ». Si Pons subit le mépris de son entourage, il cache pourtant un trésor : sa collection d’œuvres d’art, patiemment constituée au fil des années. Tableaux de maîtres et objets précieux ornent son logis, sans que personne n’en soupçonne la valeur considérable.

Mais le jour où Pons tombe gravement malade, la vérité éclate. Une meute de prédateurs s’abat alors sur lui : sa concierge Madame Cibot, le brocanteur Rémonencq, l’avocat Fraisier, le médecin Poulain et même sa famille, soudain revenue aux nouvelles. Tous rivalisent de ruse et de fourberie pour mettre la main sur ce patrimoine fort convoité.

Autour du livre

Initialement conçu comme une nouvelle, « Le Cousin Pons » prend de l’ampleur en 1847 lors de sa parution en feuilleton dans Le Constitutionnel pour devenir un roman à part entière. Cette mutation narrative engendre certaines incohérences dans la structure, même si V.S. Pritchett considère que Balzac réussit parfaitement la fusion des deux parties du récit.

L’œuvre s’inscrit dans un diptyque intitulé « Les Parents pauvres » aux côtés de « La Cousine Bette », dont elle constitue le pendant masculin. Le projet initial portait d’ailleurs le titre « Le Parasite », comme l’a démontré Tim Farrant. Par sa thématique de l’héritage, le livre rejoint trois autres romans majeurs de « La Comédie humaine » : « Eugénie Grandet », « Ursule Mirouët » et « La Rabouilleuse ».

La dimension mélodramatique se manifeste à travers une construction en clair-obscur où s’affrontent le bien absolu incarné par Schmucke et le mal représenté par Madame Camusot, tandis que Pons et Madame Cibot oscillent entre ces deux pôles. Cette dualité culmine dans la scène particulièrement théâtrale de l’agonie de Pons.

Balzac met en scène une réflexion sur la matérialisation du monde où l’art se heurte à l’argent. Comme le romancier le souligne dans « Splendeurs et misères des courtisanes », la Charte de 1814 a proclamé le règne de l’argent comme valeur suprême d’une époque athée. Dans cette optique, la collection d’art devient le véritable personnage principal du roman, supplantant même Cécile Camusot dont le mariage dépend de sa valeur marchande plutôt que de ses qualités personnelles.

La seconde partie du roman se distingue par l’omniprésence du dialogue, technique narrative héritée du roman-feuilleton alors en plein essor avec des auteurs comme Eugène Sue ou Alexandre Dumas. Cette prédominance du dialogue confère au texte une intensité dramatique particulière, renforcée par les effets de suspense propres à la publication en feuilleton.

« Le Cousin Pons » a connu plusieurs adaptations à l’écran : deux versions muettes en 1914 et 1924, respectivement réalisées par Travers Vale et Jacques Robert, ainsi qu’un téléfilm en 1976 sous la direction de Guy Jorré.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 415 pages.

5. La Peau de chagrin (1831)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Paris de la Restauration, Raphaël de Valentin, un jeune aristocrate désargenté, joue sa dernière pièce d’or dans une maison de jeu. Ruiné et désespéré, il songe au suicide. Mais le hasard le conduit chez un mystérieux antiquaire qui lui propose un étrange talisman : une peau de chagrin capable d’exaucer tous ses vœux. Le vieil homme l’avertit pourtant – à chaque désir satisfait, la peau rétrécit, emportant avec elle un peu de l’espérance de vie de son propriétaire.

Malgré cette mise en garde, Raphaël accepte le pacte diabolique. Il se lance alors dans une existence de plaisirs et de débauche, retrouve son ami Rastignac et fréquente la haute société parisienne, s’éprend de deux femmes. Ses désirs sont exaucés – il hérite soudainement d’une immense fortune. Mais la peau de chagrin rétrécit inexorablement.

Terrifié par cette malédiction, Raphaël s’enferme dans son hôtel particulier et tente de réfréner ses envies. En vain. Même son amour pour Pauline, qui partage enfin ses sentiments, précipite sa fin.

Autour du livre

Premier grand succès critique de Balzac publié sous son propre nom en 1831, « La Peau de chagrin » marque un tournant décisif dans sa carrière. L’ouvrage naît dans un contexte particulier : la France post-révolution de Juillet 1830 voit l’installation d’une bourgeoisie que l’auteur juge désorganisée et mal dirigée. Cette période coïncide avec les débuts de Balzac dans les salons parisiens, notamment celui de Juliette Récamier, où il fréquente les meilleurs esprits de son temps.

Le livre mêle habilement réalisme et fantastique, ce qui en fait une œuvre charnière. Les descriptions minutieuses de Paris – du Palais Royal à Notre-Dame – côtoient des éléments surnaturels incarnés par le talisman magique. Cette dualité se reflète jusque dans le positionnement de l’œuvre au sein de « La Comédie humaine » : bien que classée dans les « Études philosophiques », elle sert de pont avec les « Études de mœurs ».

La dimension autobiographique transparaît à travers le personnage de Raphaël : comme lui, Balzac a connu une période d’isolement dans une mansarde parisienne, nourrissant l’ambition de créer une œuvre majeure. Le personnage de Pauline s’inspire de Laure de Berny, première maîtresse de l’écrivain, tandis que Foedora incarne une synthèse de plusieurs femmes qu’il a côtoyées.

L’impact du roman dépasse largement les frontières françaises. Goethe lui-même en discute avec Eckermann à Weimar. En Ukraine, sa lecture pousse la baronne Ewelina Hańska à entamer une correspondance avec Balzac, qui aboutira à leur mariage en 1850. L’expression « peau de chagrin » entre dans le langage courant pour désigner tout ce qui diminue inexorablement.

« La Peau de chagrin » inspire de nombreuses adaptations : des opéras (Charles-Gaston Levadé en 1929, Giselher Klebe en 1959), des ballets, et plusieurs films dès 1909. Sigmund Freud établit un parallèle saisissant entre l’œuvre et sa propre fin de vie : atteint d’un cancer terminal, il relit le roman et déclare à son médecin qu’il traite parfaitement de « l’amenuisement et de l’inanition », avant de recevoir une dose létale de morphine.

Cette œuvre philosophique interroge la tension entre désir et longévité, entre une vie intense mais brève et une existence longue mais tempérée. À travers le personnage du vieil antiquaire centenaire, Balzac oppose la sagesse contemplative à la frénésie des passions. La critique sociale se manifeste notamment dans la description des salons parisiens et la satire du monde scientifique, incapable de comprendre les mystères de l’existence.

Le roman s’inscrit aussi dans la tradition du pacte faustien, tout en la renouvelant : ici, ce n’est pas l’âme qui est en jeu mais la vie elle-même, chaque désir accélérant inexorablement la mort du protagoniste. Cette mécanique implacable préfigure certains aspects du « Portrait de Dorian Gray » d’Oscar Wilde et influence « Crime et Châtiment » de Dostoïevski.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 407 pages.

6. Le Lys dans la vallée (1835)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans ce roman épistolaire, Félix de Vandenesse écrit une longue lettre à sa fiancée Natalie pour lui raconter son passé amoureux. Le récit remonte à son enfance malheureuse, marquée par l’indifférence d’une mère qui lui préfère son frère aîné.

Le cœur de l’histoire se déroule sous la Restauration, dans la vallée de l’Indre en Touraine. Lors d’un bal, le jeune Félix tombe éperdument amoureux de Henriette de Mortsauf, une femme mariée de quelques années son aînée. Il parvient à se rapprocher d’elle et devient un visiteur assidu de son domaine de Clochegourde. Entre eux naît une relation passionnée mais platonique : Henriette reste fidèle à son devoir d’épouse malgré la tyrannie d’un mari instable, et se contente d’aimer Félix comme un fils.

Mais quand Félix, parti faire carrière à Paris auprès de Louis XVIII, succombe aux charmes de Lady Dudley, une aristocrate anglaise sensuelle et libre, Henriette se consume de jalousie. Sa mort tragique hantera à jamais le jeune homme.

Autour du livre

La propre expérience de Balzac avec Laure de Berny transparaît profondément dans « Le Lys dans la vallée ». Cette transposition littéraire d’une liaison réelle se manifeste jusque dans les moindres aspects du récit : la maladie d’estomac de Madame de Mortsauf fait écho aux problèmes de santé de Laure, tandis que les enfants souffrants des deux femmes se répondent en miroir.

La genèse de l’œuvre s’étend sur plus d’une décennie, avec une première ébauche en 1823 où l’héroïne, alors nommée Mina, n’existe qu’à l’état embryonnaire. La lecture de « Volupté » de Sainte-Beuve agit comme un catalyseur : Balzac décide de « refaire » ce roman qu’il juge médiocre, provoquant l’animosité de son confrère. Cette rivalité littéraire engendre paradoxalement un chef-d’œuvre qui inspirera à son tour Flaubert pour « L’Éducation sentimentale », Proust pour « Un amour de Swann » et Gide pour « La Porte étroite ».

La publication connaît des débuts tumultueux : les deux premières parties paraissent dans la Revue de Paris fin 1835, mais un conflit avec l’éditeur François Buloz interrompt la parution. L’œuvre complète sort finalement chez Werdet en 1836. Une édition bibliophilique remarquable voit le jour en 1947 chez Paul Hartmann, enrichie des illustrations de Berthold Mahn.

Le cadre narratif se distingue par son originalité : l’intégralité du texte prend la forme d’une lettre adressée par Félix à Natalie de Manerville, sa maîtresse actuelle. Cette confession épistolaire se retourne contre son auteur puisque Natalie, refusant d’être comparée à ses prédécesseuses, rompt avec lui. Lady Dudley, l’une des figures marquantes du roman, s’inspire probablement de Lady Jane Ellenborough, qui fit scandale dans le Paris de 1831.

Le manuscrit parvient entre les mains de Laure de Berny quelques mois avant sa mort, lui permettant de lire les hommages voilés que Balzac lui adresse, notamment lorsqu’il compare son inspiratrice à Béatrix pour le poète florentin ou à Laure pour le poète vénitien. Ces références littéraires élèvent l’amour terrestre au rang d’idéal spirituel, tout en ancrant le récit dans une tradition poétique séculaire.

Une adaptation télévisuelle française voit le jour en 1970 sous la direction de Marcel Cravenne.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 504 pages.

7. Le Père Goriot (1835)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1819, dans une pension miteuse du quartier Latin à Paris, vit Jean-Joachim Goriot. Cet ancien commerçant prospère s’est dépouillé de sa fortune pour permettre à ses deux filles d’épouser des hommes de la haute société. Mais Anastasie, devenue comtesse de Restaud, et Delphine, baronne de Nucingen, se montrent d’une cruelle ingratitude. Elles ne voient plus leur père que pour lui extorquer ses dernières économies.

Le jeune Eugène de Rastignac, étudiant en droit fraîchement arrivé de sa province, prend pension dans le même établissement. Sous l’égide de sa cousine la vicomtesse de Beauséant et les conseils de Vautrin, un mystérieux pensionnaire au passé criminel, il s’initie aux usages du grand monde. Son ascension sociale le rapproche de Delphine, dont il devient l’amant, tandis qu’il se prend d’affection pour le père Goriot.

Autour du livre

« Le Père Goriot » s’impose comme une œuvre fondatrice de « La Comédie humaine ». Écrit en quarante jours d’automne en 1834, ce texte établit les bases d’une entreprise littéraire sans précédent, avec un système élaboré de personnages récurrents qui transitent d’un volume à l’autre. Cette innovation narrative majeure se manifeste notamment à travers le personnage d’Eugène de Rastignac, dont la présence dans d’autres œuvres permet d’éclairer sa trajectoire complète.

La dimension sociale du roman se révèle particulièrement incisive. Dans une société post-napoléonienne en pleine mutation, où seule une infime partie des Français les plus fortunés peut voter selon la Charte de 1814, l’ascension sociale devient un enjeu politique autant que personnel. Les quartiers parisiens eux-mêmes incarnent cette stratification : du Faubourg Saint-Germain aristocratique à la rue de la Chaussée-d’Antin nouvellement prisée, en passant par les pentes délabrées de la Montagne Sainte-Geneviève.

L’influence de James Fenimore Cooper et Walter Scott transparaît dans le traitement de cette société parisienne, que Balzac dépeint comme une « forêt du Nouveau Monde où vingt tribus sauvages s’entrechoquent ». Contrairement à Scott cependant, Balzac s’attache à présenter une vision plus équilibrée de la nature humaine, sans céder à la tentation de la romance historique.

Le succès fut immédiat : trois éditions se succèdent en moins de six mois entre décembre 1834 et mai 1835. Somerset Maugham l’inclut dans sa sélection des dix romans majeurs en 1954. Le personnage de Rastignac entre dans la langue française comme synonyme d’arriviste prêt à tout pour gravir l’échelle sociale.

Les adaptations se multiplient dès 1835 avec deux productions théâtrales quelques mois après la publication. Le XXe siècle voit fleurir plusieurs versions cinématographiques, notamment celles de Travers Vale (1915), Jacques de Baroncelli (1922) et Paddy Russell (1968). Plus récemment, Jean-Daniel Verhaeghe propose en 2004 une adaptation télévisuelle avec Charles Aznavour dans le rôle-titre.

L’héritage du roman perdure également à travers une célèbre réplique de Vautrin à Eugène : « Dans ces conjonctures, je vais vous faire une proposition que personne ne refuserait », reprise et immortalisée par Mario Puzo dans « Le Parrain » puis par Francis Ford Coppola dans son adaptation cinématographique de 1972.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 445 pages.

8. Eugénie Grandet (1834)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Saumur, une petite ville de province, vit Eugénie Grandet avec ses parents. Son père, un ancien tonnelier devenu immensément riche grâce à d’habiles spéculations sous la Révolution, règne en tyran sur sa maisonnée. D’une avarice maladive, il impose à sa femme et à sa fille une existence monacale, comptant chaque morceau de sucre et chaque bout de chandelle. Deux familles de notables, les Cruchot et les Grassins, convoitent la dot considérable d’Eugénie et tentent de la marier à l’un de leurs fils.

L’arrivée de Charles, le cousin parisien, bouleverse cette vie austère. Ce jeune dandy, dont le père vient de se suicider après avoir fait faillite, charme aussitôt Eugénie. Elle tombe éperdument amoureuse de lui et lui confie ses économies pour qu’il puisse refaire fortune aux Indes. Une promesse d’amour éternel les unit avant son départ.

Mais les années passent et Charles ne donne plus signe de vie. Après la mort de ses parents, Eugénie devient l’une des plus grandes fortunes de la région. Elle apprend alors que son cousin, qui s’est enrichi grâce au commerce colonial, est sur le point d’épouser une aristocrate.

Autour du livre

Publié initialement en 1833 dans L’Europe littéraire sous le titre « Eugénie Grandet, histoire de province », ce roman de Balzac connaît plusieurs éditions successives qui lui permettent de s’affiner. En 1839, il reçoit une dédicace destinée à Maria du Fresnay, la maîtresse de l’auteur durant sa rédaction. Le manuscrit original se trouve aujourd’hui à la Morgan Library and Museum de New York.

« Eugénie Grandet » s’inscrit dans une période charnière de l’histoire française : la Restauration. Cette époque trouble sert de toile de fond à l’ascension sociale du père Grandet, ancien tonnelier devenu millionnaire en spéculant sur les terres confisquées à l’Église. Le personnage incarne l’émergence d’une nouvelle classe bourgeoise qui s’enrichit sur les ruines de l’Ancien Régime. Sa fortune, véritable protagoniste du récit, symbolise les mutations sociales et économiques de la France post-révolutionnaire.

Le texte mobilise les théories scientifiques en vogue à l’époque, notamment la physiognomonie et la phrénologie, pour établir des correspondances entre l’apparence physique et le caractère des personnages. L’or semble ainsi avoir « communiqué sa couleur » au visage de l’avare Grandet, comme si son obsession pour l’argent avait imprimé une marque visible sur ses traits.

La réception critique s’avère si enthousiaste que Balzac s’en agace : « Ceux qui m’appellent le père d’Eugénie Grandet veulent me diminuer. C’est un chef-d’œuvre, je le sais ; mais c’est un petit chef-d’œuvre ; ils se gardent bien de citer les grands. »

L’influence du roman rayonne bien au-delà des frontières françaises. Le jeune Dostoïevski en réalise la première traduction russe en 1843, marquant ainsi ses débuts littéraires. Cette version, qualifiée de « incomparable » par son auteur, prend certaines libertés avec le texte original mais conserve sa force dramatique. D’autres traducteurs s’attellent par la suite à la tâche, comme Ellen Marriage pour la première édition anglaise complète dans les années 1890.

Le cinéma s’empare rapidement de cette histoire : dès 1921, Rex Ingram l’adapte avec Rudolph Valentino. S’ensuivent de nombreuses versions internationales, de l’Italie (1946) au Mexique (1953), en passant par l’URSS (1960) et la France. La plus récente adaptation, signée Marc Dugain, date de 2021 avec Joséphine Japy dans le rôle-titre.

L’artiste contemporaine Louise Bourgeois s’approprie également l’œuvre en 2010 à travers une exposition à la Maison de Balzac intitulée « Moi, Eugénie Grandet ». La BBC l’adapte pour la radio en 2014, tandis que l’Allemagne crée en 2015 un feuilleton radiophonique en trois parties, nommé pour le prix de la « Meilleure performance d’acteur » aux German Radio Play Awards.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 306 pages.

9. Le Colonel Chabert (1832)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, 1817. Un homme misérable se présente à l’étude de l’avoué Derville. Il affirme être le colonel Chabert, héros des guerres napoléoniennes officiellement mort dix ans plus tôt à la bataille d’Eylau. Enterré vivant sous un amoncellement de cadavres, il a miraculeusement survécu.

Après des années d’errance et de convalescence, il revient réclamer son identité, sa fortune et son épouse. Mais cette dernière, qui a hérité de ses biens, s’est remariée avec le comte Ferraud dont elle a eu deux enfants. Désormais comtesse, elle refuse de reconnaître son premier mari qui menace sa nouvelle position sociale.

Maître Derville, ému par le sort du colonel, accepte de l’aider à faire valoir ses droits. Une âpre bataille juridique s’engage alors. Comment prouver son existence quand la société entière souhaite vous maintenir mort ? La comtesse, manipulatrice et cupide, met tout en œuvre pour écarter ce fantôme encombrant.

Autour du livre

L’édition du « Colonel Chabert » s’inscrit dans un moment charnière de l’histoire littéraire française, entre la première parution de 1832 sous le titre « La Transaction » dans la revue L’Artiste et sa forme définitive de 1844, intégrée aux « Scènes de la vie parisienne » de « La Comédie humaine ». Le texte connaît plusieurs métamorphoses : rebaptisé « La Comtesse à deux maris » en 1835, il trouve son titre final neuf ans plus tard, quand Balzac le dédie à son admiratrice Ida du Chasteler.

L’histoire puise ses racines dans des événements réels : Balzac s’inspire notamment du destin tragique du général Jean d’Hautpoul, mort à Eylau, et de celui d’Alphonse Henri d’Hautpoul, laissé pour mort à la bataille des Arapiles. Cette double source historique nourrit la construction du personnage principal, dont la présence dans « La Comédie humaine » demeure exceptionnelle – il n’apparaît qu’une seule fois ailleurs, dans « La Rabouilleuse », où sa charge héroïque à Eylau est évoquée.

La figure de l’avoué Derville, en revanche, traverse l’œuvre balzacienne tel un fil conducteur. Présent dans douze ouvrages, dont « Le Père Goriot » et « Gobseck », ce personnage se distingue par son intégrité morale et son humanité. Sa position d’avoué pour les deux parties dans « Le Colonel Chabert » éclaire sa préférence pour une transaction plutôt qu’un procès.

Le succès de l’œuvre se mesure à ses nombreuses adaptations : le théâtre s’en empare dès 1832 avec « Chabert, histoire contemporaine en 2 actes » de Jacques Arago et Louis Lurine. Le cinéma lui consacre six versions, de 1911 à 1994, dont la dernière réunit Gérard Depardieu, Fanny Ardant et Fabrice Luchini. La télévision et l’opéra s’en saisissent également, preuve de sa résonance durable dans différents médiums.

« Le Colonel Chabert » soulève des questions fondamentales sur l’identité, la justice et la société post-napoléonienne. La confrontation entre l’honneur militaire et l’opportunisme social de la Restauration traverse le récit, tandis que le destin tragique de Chabert – de l’hospice des Enfants trouvés à celui de la Vieillesse – dessine une trajectoire circulaire impitoyable.

La dimension critique sociale s’affirme avec force : Balzac dénonce sans concession la cupidité et les turpitudes auxquelles l’argent conduit, au point que l’avoué Derville choisit de quitter Paris, écœuré par ce qu’il observe. Cette critique acerbe de la société triviale place « Le Colonel Chabert », aux côtés du « Curé de Tours », parmi les œuvres les plus incisives de Balzac sur ce thème.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 191 pages.

10. Les Chouans (1829)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

L’action se déroule en Bretagne à l’automne 1799, alors que le Consulat vient de s’installer au pouvoir. La région reste secouée par les affrontements entre les Républicains et les royalistes insurgés, surnommés les Chouans.

Dans ce contexte troublé, Fouché, le ministre de la police, charge une jeune aristocrate, Marie de Verneuil, de séduire et de livrer aux autorités le chef des rebelles, le marquis de Montauran, dit « le Gars ». Mais la mission se complique quand la belle espionne tombe éperdument amoureuse de sa cible. Entre devoir et passion, Marie devra choisir son camp tandis que les intrigues et les trahisons se multiplient autour d’elle.

Autour du livre

« Les Chouans » marque un virage décisif dans la carrière de Balzac : c’est la première fois qu’il signe une œuvre de son vrai nom, abandonnant enfin les pseudonymes derrière lesquels il se dissimulait jusqu’alors. La genèse du livre prend racine lors d’un séjour à Fougères en septembre 1828, chez le général Gilbert de Pommereul. Durant plusieurs semaines, Balzac s’imprègne de l’atmosphère locale, interroge les habitants sur leurs souvenirs des insurrections et consulte méticuleusement la documentation historique, notamment « La Guerre des Vendéens et des Chouans » de Jean-Julien Savary.

L’écriture du roman témoigne d’une double influence : celle de Walter Scott, pour l’ancrage historique, et celle de James Fenimore Cooper, dont « Le Dernier des Mohicans » inspire directement la représentation des chouans comme des combattants experts dans l’art du camouflage et de l’embuscade. Cette fusion entre histoire et fiction permet à Balzac de transcender le simple roman historique pour créer une œuvre qui défie les classifications traditionnelles.

La dimension politique du texte se révèle particulièrement complexe. Sans prendre explicitement parti, Balzac dépeint l’impossibilité d’une réconciliation entre républicains et monarchistes, tout en suggérant qu’une monarchie constitutionnelle pourrait constituer une voie médiane. Cette neutralité apparente n’empêche pas une condamnation virulente des opportunistes comme Corentin, qui instrumentalisent le conflit à des fins personnelles.

Le roman connaît trois éditions successives, chacune apportant son lot de modifications significatives. La dernière version, publiée en 1845, intègre notamment l’influence d’Ewelina Hańska, avec qui Balzac entretient alors une correspondance passionnée. C’est d’ailleurs à elle qu’il confie : « Si seulement vous saviez combien il y a de vous dans chaque phrase altérée des Chouans ! »

« Les Chouans » a suscité plusieurs adaptations, dont un film en 1947 avec Jean Marais, et plus récemment un opéra créé par Alain Vanzo à Avignon en 1982. Une nouvelle adaptation cinématographique voit le jour en 1988 sous la direction de Philippe de Broca, avec Sophie Marceau dans l’un des rôles principaux.

Les critiques contemporains, notamment Maurice Ménard, soulignent la multiplicité des lectures possibles : roman d’aventures, roman poétique, roman politique ou même, selon certaines interprétations modernes, précurseur du roman d’espionnage. Cette polyvalence, initialement perçue comme un défaut, est aujourd’hui considérée comme l’une des forces majeures de l’œuvre.

Julien Gracq et Gaëtan Picon ont notamment contribué à renouveler la lecture des « Chouans », en dépassant les comparaisons systématiques avec Walter Scott pour mettre en lumière l’originalité de cette « algèbre romanesque où poésie et combinatoire se renforcent l’une l’autre ».

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 497 pages.

11. Le Médecin de campagne (1833)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1820, le docteur Benassis s’installe dans une vallée déshéritée des Alpes dauphinoises. Il y trouve un village ravagé par la misère et le crétinisme endémique. Devenu maire, le médecin entreprend de transformer cette région abandonnée. En dix ans, grâce à son énergie et sa générosité, il en fait une commune florissante : les marais sont asséchés, de nouvelles cultures apparaissent, l’artisanat se développe.

L’arrivée du commandant Genestas, qui se présente sous un faux nom, bouleverse la vie bien réglée du médecin. Ce vétéran des guerres napoléoniennes suit Benassis dans ses tournées et découvre l’admiration que lui vouent les habitants. Au fil des conversations, une amitié profonde naît entre les deux hommes. Chacun finit par confier à l’autre le secret qui a orienté sa vie : pour Benassis, une faute de jeunesse qu’il tente d’expier par son dévouement absolu ; pour Genestas, un fils adoptif malade qu’il espère faire soigner.

Autour du livre

Rédigé en 1832-1833, « Le Médecin de campagne » naît des ambitions politiques de Balzac qui aspire alors à une carrière de député. L’œuvre se distingue par son caractère profondément conservateur, fruit d’une période où l’écrivain cherche à s’intégrer dans les cercles aristocratiques. Cette orientation idéologique lui vaut d’ailleurs une mise en garde de son amie républicaine Zulma Carraud.

Le protagoniste, le docteur Benassis, incarne une figure paradoxale : tout en démontrant un dévouement exemplaire envers sa commune, il professe des opinions très traditionalistes sur le pouvoir politique et la religion. Son opposition au suffrage universel et son apologie du système patriarcal côtoient pourtant des positions plus progressistes, notamment sa condamnation des classes oisives et son insistance sur la nécessité de la justice sociale.

La dimension religieuse occupe une place centrale dans l’œuvre. Le catholicisme y apparaît comme le ciment social par excellence, une force capable de relier les « Espèces sociales ». Cette vision structure non seulement la pensée politique mais aussi l’action des personnages, à l’image de cette femme qui prend soin de quatre orphelins par pure charité chrétienne.

La figure de Napoléon traverse l’ensemble du récit, notamment dans le chapitre intitulé « Le Napoléon du peuple ». Ce passage, publié initialement dans L’Europe littéraire en juin 1833, sera plus tard repris en volume sous le titre « Histoire de l’Empereur racontée dans une grange par un vieux soldat ». Balzac y adopte délibérément un ton familier qui tranche avec le style épique traditionnel, créant ainsi une « épopée burlesque au style enjoué ».

L’écriture du roman coïncide avec le début de la correspondance amoureuse entre Balzac et Évelyne Hanska, une admiratrice polonaise. Cette relation influence directement l’œuvre puisque l’auteur donne le prénom d’Évelina à l’un des personnages féminins.

Contrairement aux attentes de Balzac, qui plaçait de grands espoirs dans « Le Médecin de campagne », l’accueil du public s’avère mitigé. Les lectrices déplorent l’absence d’une figure féminine marquante et d’intrigue amoureuse consistante, tandis que les opposants politiques critiquent vertement le credo politique de Benassis. Les chroniqueurs, tout en reconnaissant l’expertise de l’auteur en matière de politique agraire et de gestion communale, regrettent que l’œuvre ne corresponde pas davantage aux canons du genre romanesque.

Dans l’édition définitive de 1845, Balzac remanie significativement la structure du roman, réduisant les trente-six chapitres initiaux à cinq parties plus amples. Fait notable, aucun des personnages de ce roman ne réapparaîtra dans « La Comédie humaine », ce qui lui confère un caractère singulier dans l’ensemble balzacien.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 380 pages.

12. La Femme de trente ans (1842)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En pleine période napoléonienne, Julie de Châtillon croit trouver le bonheur en épousant le colonel Victor d’Aiglemont, officier charismatique de la Grande Armée. Son père tente en vain de la mettre en garde contre ce mariage précipité. Un an plus tard, la désillusion est totale : son mari se révèle être un homme fruste et borné, tandis que la vie conjugale lui inspire un profond dégoût.

La jeune femme traverse alors une longue période de dépression, dont elle sort grâce à sa rencontre avec Lord Grenville. Cette relation platonique s’achève dans le drame. Julie connaît ensuite l’amour physique avec Charles de Vandenesse, mais ce bonheur tardif aura des conséquences funestes.

Autour du livre

La genèse de « La Femme de trente ans » s’étend sur plus d’une décennie. Entre 1829 et 1842, Balzac assemble progressivement différents fragments publiés de manière éparse dans la presse, notamment dans La Silhouette, La Caricature et la Revue des Deux Mondes. Cette composition fragmentée engendre une œuvre composite dont l’unification ne se fait que tardivement.

Le livre innove en définissant un nouveau type psychologique dans la littérature : la femme de trente ans devient, grâce à Balzac, une figure sociale identifiable, au point que l’expression « femme balzacienne » entre dans le langage courant pour désigner les femmes trentenaires. Cette innovation influence durablement les représentations sociales, à tel point que certains critiques la comparent à l’introduction de la pomme de terre par Parmentier.

Les thématiques abordées se révèlent audacieuses pour l’époque : la sexualité féminine, la brutalité conjugale, les frustrations physiques et l’insatisfaction sexuelle sont traitées sans détour. Balzac évoque même des problèmes médicaux intimes comme la métrite, sujet alors tabou. Cette franchise dans le traitement de la condition féminine anticipe les scandales littéraires ultérieurs, comme celui qui touchera « Madame Bovary » de Flaubert.

L’arrière-plan historique napoléonien imprègne le récit, avec des références précises aux batailles d’Austerlitz et aux campagnes d’Allemagne de 1813. Ces éléments historiques s’intègrent naturellement à la trame narrative, créant un ancrage temporel qui renforce la dimension sociale du roman.

La dédicace au peintre Louis Boulanger et les nombreuses références picturales (Gudin, Terburg, Raphaël, Girodet, Gérard Dow, Drolling) inscrivent « La Femme de trente ans » dans un dialogue avec les arts visuels, caractéristique des ambitions artistiques de « La Comédie humaine ».

Les critiques contemporains, notamment André Le Breton de la Sorbonne, soulignent paradoxalement les faiblesses structurelles de l’œuvre tout en reconnaissant sa puissance d’analyse psychologique. Cette tension entre forme et fond fait de « La Femme de trente ans » un cas d’étude particulier dans l’histoire littéraire : une œuvre imparfaite dans sa construction mais novatrice dans son propos.

Balzac lui-même reconnaît les limites de certains passages qu’il qualifie de « mélodrame indigne », comme il le confie dans sa correspondance avec Madame Hańska. Cette lucidité du romancier sur les défauts de son texte n’empêche pas le roman de marquer durablement la littérature française et d’inspirer de nombreuses traductions, par exemple en russe et en roumain.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 243 pages.

13. Ferragus, chef des Dévorants (1833)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1819, le baron Auguste de Maulincour, officier de la garde royale, croise par hasard Clémence Desmarets dans une ruelle sordide du vieux Paris. Cette rencontre le stupéfie : comment cette femme du grand monde, épouse d’un agent de change respecté, peut-elle fréquenter un tel lieu ? Tourmenté, Maulincour se lance dans une filature de la notable.

Ses recherches le conduisent à un personnage énigmatique du nom de Ferragus, un ancien bagnard devenu chef d’une confrérie occulte. Mais cette surveillance n’est pas sans risque : des accidents inexpliqués se multiplient autour de Maulincour. Rongé par le dépit, il finit par informer Jules Desmarets des agissements secrets de son épouse. Cette révélation brise l’harmonie d’un couple que tout Paris enviait pour son bonheur sans nuage.

Le roman bascule alors dans le drame. Clémence, prisonnière d’un secret qu’elle ne peut révéler même à son mari, voit sa vie conjugale se déliter sous l’effet des soupçons.

Autour du livre

Premier volet de l’ « Histoire des Treize » publié en 1833 dans la Revue de Paris, « Ferragus, chef des Dévorants » s’inscrit dans une trilogie initialement conçue comme un projet bien plus ambitieux. Honoré de Balzac envisageait à l’origine de créer treize tomes consacrés à une société secrète nommée les Dévorants, avant de réduire son ambition à trois ouvrages. Cette genèse particulière transparaît dans la préface du 10 mars 1833, où il présente ces Dévorants comme une confrérie mystérieuse d’hommes prêts à tout pour s’entraider, quitte à transgresser les lois.

L’œuvre dédiée à Hector Berlioz s’écarte des codes réalistes habituels de « La Comédie humaine » pour créer un univers teinté de fantastique, peuplé de personnages hors normes mus par des passions démesurées. Cette atmosphère singulière se marie avec une peinture sociale acérée du Paris des années 1820, où s’entremêlent les milieux interlopes et la haute société. Les rues de la capitale deviennent des personnages à part entière, dotées de qualités humaines qui impriment leur marque sur l’imaginaire.

La figure du bagnard évadé qui réapparaît sous de multiples déguisements n’est pas nouvelle en littérature, mais Balzac lui insuffle une dimension inédite à travers le personnage de Ferragus. Ce chef des Dévorants incarne une force primitive capable de « mettre Paris à feu » par amour paternel. Son parcours extraordinaire – du simple ouvrier devenu entrepreneur prospère au forçat contraint à vivre dans l’ombre – symbolise les mutations sociales de l’époque.

Les différentes facettes de l’amour constituent l’autre pilier narratif majeur : amour platonique d’Auguste pour Clémence, amour paternel de Ferragus, et surtout amour conjugal entre Clémence et Jules. Ce dernier couple illustre la fragilité du bonheur fondé sur la confiance absolue : une fois le doute instillé, même les sentiments les plus purs se délitent inexorablement.

« Ferragus, chef des Dévorants » a connu un succès retentissant dès sa parution, particulièrement auprès du lectorat féminin séduit par la passion entre Jules et Clémence. Ce triomphe s’est traduit par plusieurs rééditions du vivant de l’auteur (1835, 1840, 1843) et des critiques dithyrambiques dans la presse parisienne.

L’histoire a inspiré quatre adaptations cinématographiques entre 1910 et 1923, preuve de son potentiel dramatique. Les réalisateurs André Calmettes, Giovanni Enrico Vidali, Ubaldo Maria Del Colle et Gaston Ravel se sont successivement emparés de cette intrigue aux multiples rebondissements.

La fin du roman se démarque par une critique musclée de la bureaucratie parisienne, dont seule la puissance occulte des Treize parvient à contrecarrer les rouages kafkaïens – une modernité surprenante pour l’époque.

Aux éditions FOLIO ; 272 pages.

14. La Duchesse de Langeais (1834)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les premières pages de « La Duchesse de Langeais », deuxième volet de « L’Histoire des Treize », Balzac nous transporte dans un monastère espagnol où le général Armand de Montriveau vient de retrouver, après cinq années de recherche, celle qu’il aime éperdument : Antoinette de Langeais, devenue sœur Thérèse. Un long retour en arrière nous ramène alors dans le Paris de la Restauration, au cœur du faubourg Saint-Germain.

La duchesse de Langeais, jeune aristocrate de 22 ans délaissée par son mari, règne sur les salons parisiens. Cette femme séduisante et orgueilleuse s’amuse à faire tourner la tête des hommes sans jamais se compromettre. Quand elle rencontre le général de Montriveau, militaire peu rompu aux codes mondains mais auréolé de gloire par ses aventures en Afrique, elle décide d’en faire sa nouvelle proie. Le jeu de séduction s’inverse bientôt : celui qui aimait avec ferveur devient indifférent, tandis que la coquette se consume d’une passion dévorante.

Autour du livre

D’abord intitulé « Ne touchez pas la hache » en référence à la hache qui décapita Charles Ier d’Angleterre, « La Duchesse de Langeais » naît d’une blessure intime d’Honoré de Balzac. L’auteur y transpose sa relation tumultueuse avec la duchesse de Castries, qui l’humilia en se refusant à lui. La sublimation de cet échec sentimental s’opère à travers les personnages d’Antoinette de Langeais et du marquis de Montriveau, ce dernier incarnant une version idéalisée de Balzac lui-même.

L’œuvre se distingue par son traitement des thèmes de l’amour et de ses multiples manifestations : l’amour formalisé du mariage, l’amour domestiqué, l’amour simulé, l’amour platonique, l’amour passionnel. Ces variations s’entrelacent avec trois autres passions fondamentales : la religion, la musique et la possession matérielle. La tension entre ces différentes formes d’amour structure l’ensemble du récit.

Le portrait de la duchesse Antoinette révèle une femme complexe : née en 1794, elle incarne la dualité du Faubourg Saint-Germain. Mariée par intérêt vers 1812, elle mène une existence séparée de son époux. Son personnage se caractérise par un mélange de coquetterie raffinée et d’ignorance réelle, masquée par une éducation superficielle. Face à elle, le marquis Armand de Montriveau apparaît comme un être authentique, forgé par ses expériences militaires et sa captivité en Afrique, qui tranche avec l’artificialité du monde aristocratique.

« La Duchesse de Langeais » s’inscrit dans l’ « Histoire des Treize », une trilogie qui privilégie les éléments romantiques sur le réalisme. L’intrigue se déploie entre Paris en 1818 et Majorque en 1823, alternant entre présent et passé grâce à une structure narrative complexe. La mélodie « Fleuve du Tage » de Benoît Pollet, parue en 1818, constitue un fil conducteur symbolique qui relie les différentes temporalités du récit.

L’influence du roman perdure à travers ses nombreuses adaptations cinématographiques : sept versions différentes voient le jour entre 1910 et 2007. Deux projets d’adaptation supplémentaires par Max Ophuls en 1949 et Veit Harlan en 1955 n’aboutissent pas.

Dédiée à Franz Liszt, cette œuvre constitue selon Balzac l’une de ses meilleures études de la féminité, même s’il prédit qu’elle ne rencontrera pas un succès universel. Cette prédiction s’explique par sa critique acerbe de la haute société parisienne, dont il fréquente pourtant les salons.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 248 pages.

15. La Fille aux yeux d’or (1835)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Paris du XIXe siècle évolue Henri de Marsay, un jeune dandy d’une beauté exceptionnelle. Fils d’un lord anglais, il collectionne les conquêtes féminines avec détachement. Un jour, aux jardins des Tuileries, il remarque une créature énigmatique : Paquita Valdès, une jeune femme au regard doré. Cette beauté d’origine géorgienne vit enfermée dans l’hôtel particulier du marquis de San-Réal, sous la surveillance constante d’une duègne et d’un serviteur dévoué.

Subjugué, Henri de Marsay déploie toute son intelligence pour approcher Paquita. Malgré les obstacles, les amants se retrouvent clandestinement dans un luxueux boudoir aux accents orientaux. Leur liaison prend un virage singulier quand Paquita exige que son amant se déguise en femme. Pire encore, Henri de Marsay découvre bientôt que sa maîtresse entretient une relation avec la marquise de San-Réal.

Autour du livre

Dans la lignée des grands récits de « La Comédie humaine », « La Fille aux yeux d’or » se distingue par son audace thématique pour l’époque. Ce troisième volet de l’ « Histoire des Treize », publié en 1835, aborde frontalement la passion entre deux femmes, un sujet que peu de romanciers osaient alors traiter. L’œuvre fait aussi partie des « Scènes de la vie parisienne » et des « Études de mœurs ».

L’action se déroule sur une période de douze jours en avril 1815, dans un Paris où l’argent et le pouvoir confèrent tous les droits, où les femmes sont achetées comme des esclaves et maintenues dans des cages dorées selon le bon vouloir de leurs maîtres. La particularité du récit réside dans le fait que c’est une femme qui opprime une autre femme, démontrant que la tyrannie dans les relations amoureuses transcende les questions de genre.

La structure du texte mérite attention : il s’ouvre sur un essai saisissant qui dépeint Paris comme un enfer moderne, dans une référence directe à Dante. La capitale française y apparaît mue par deux forces primordiales : l’or et le plaisir. Cette vision infernale de Paris, où l’humain se trouve broyé par l’argent et le capital, occupe environ un cinquième du texte total.

Le livre est dédié à Eugène Delacroix, dont l’influence transparaît notamment dans la scène finale, qui fait écho à son tableau « La Mort de Sardanapale ». Cette référence picturale renforce la dimension dramatique et théâtrale du dénouement.

Hugo von Hofmannsthal salue la puissance poétique du texte, soulignant comment « la volupté naît du mystère » et comment « l’Orient ouvre ses yeux lourds au cœur même du Paris insomniaque ». Il loue particulièrement la façon dont « l’aventure s’entremêle à la réalité » et dont « l’âme s’épanouit au bord du vertige et de la mort ».

« La Fille aux yeux d’or » se démarque par son refus des catégories conventionnelles concernant les relations entre personnages. Le théoricien Michael Lucey note d’ailleurs cette tendance à s’écarter des schémas traditionnels pour donner aux protagonistes une essence singulière. Le thème du travestissement, incarné par Henri de Marsay habillé en femme par Paquita, vient renforcer cette subversion des codes.

Une adaptation cinématographique voit le jour en 1961 sous la direction de Jean-Gabriel Albicocco, avec Marie Laforêt dans le rôle principal. Les critiques de l’époque se montrent partagés face à l’audace du propos et à la critique sous-jacente de l’ordre patriarcal.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 224 pages.