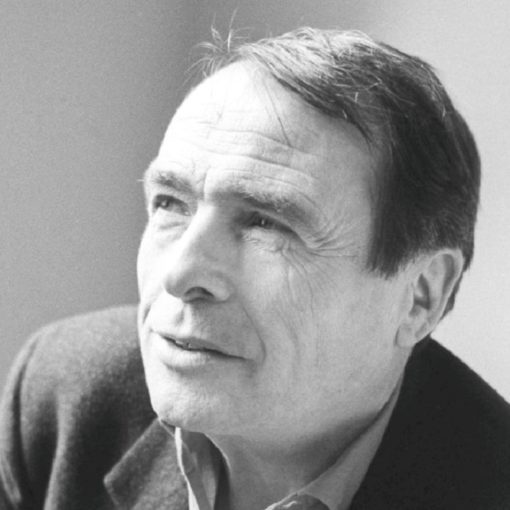

William Somerset Maugham naît à Paris en 1874 au sein d’une famille britannique. Son père est juriste à l’ambassade britannique. Il passe une enfance dorée dans un milieu cosmopolite et cultivé, mais celle-ci est brutalement interrompue par la mort de sa mère quand il a huit ans, puis celle de son père deux ans plus tard. Ces traumatismes déclenchent un bégaiement qui le poursuivra toute sa vie.

Recueilli par son oncle en Angleterre, il fait sa scolarité à Canterbury puis à Heidelberg. Il entreprend des études de médecine à Londres mais, sitôt diplômé en 1897, il se consacre à l’écriture. Son premier roman, « Liza de Lambeth » (1897), connaît un succès immédiat. Il devient ensuite l’un des dramaturges les plus en vue de Londres, avec plusieurs pièces jouées simultanément dans le West End.

Pendant la Première Guerre mondiale, Maugham sert comme agent secret pour les services britanniques. Cette expérience nourrira plus tard ses nouvelles d’espionnage. En 1915, il a une fille, Liza, avec Syrie Wellcome qu’il épouse en 1917. Leur mariage ne dure que douze ans. Bisexuel, Maugham entretient une longue relation avec Gerald Haxton jusqu’à la mort de ce dernier en 1944.

Il s’installe à la Villa Mauresque au Cap Ferrat dans les années 1920. Il mène une vie cosmopolite et voyage beaucoup en Asie et dans les mers du Sud. Ces excursions lui inspirent de nombreuses nouvelles et romans, dont « L’envoûté » (1919) et « La passe dangereuse » (1925). Il devient l’un des auteurs les plus populaires et les mieux payés de son époque.

Malgré un certain dédain de la critique, plusieurs de ses œuvres s’imposent comme des classiques, notamment « Servitude humaine » (1915) et « La ronde de l’amour » (1930). Ses dernières années sont assombries par la sénilité. Il meurt en 1965 à Nice, à l’âge de 91 ans, laissant une œuvre considérable comprenant romans, nouvelles et pièces de théâtre, dont beaucoup sont adaptés au cinéma et à la télévision.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Servitude humaine (1915)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre victorienne, le jeune Philip Carey perd ses parents à l’âge de neuf ans. Né avec un pied bot qui le handicape physiquement et socialement, il est recueilli par son oncle William, un pasteur anglican austère, et sa tante Louisa. Le garçon grandit dans le presbytère de Blackstable, où il trouve dans les livres un refuge contre sa solitude. Ses années de pension s’avèrent douloureuses : moqué pour son handicap, il perd progressivement la foi quand ses prières pour guérir restent sans réponse.

Refusant la carrière ecclésiastique que son oncle lui destine, Philip entame une quête existentielle qui le mène d’abord en Allemagne, puis dans le Paris bohème où il tente de devenir peintre, avant de s’engager dans des études de médecine à Londres. C’est alors qu’il rencontre Mildred, une serveuse vulgaire et insensible. Contre toute logique, il s’éprend éperdument de cette femme qui le méprise et le manipule sans vergogne. Cette passion dévastatrice menace de tout lui faire perdre : son argent, sa vocation médicale, sa dignité. Tandis que Mildred s’acharne à le détruire, Philip lutte pour donner un sens à son existence et s’émanciper de cette servitude sentimentale qui l’enchaîne. Mais peut-on échapper aux passions qui nous consument ?

Autour du livre

« Servitude humaine » naît d’une nécessité viscérale pour Maugham d’exorciser ses propres démons. Comme il l’explique lui-même : « Cette histoire me tourmentait la mémoire, je devais m’en libérer pour me débarrasser des fantômes du passé. » Si le roman n’est pas strictement autobiographique, il puise abondamment dans sa propre expérience : comme Philip, Maugham a perdu ses parents très jeune et a été élevé par un oncle pasteur. Il a également étudié la médecine à Londres et vécu dans le Paris artistique de la Belle Époque. La principale différence réside dans le fait que Maugham souffrait de bégaiement là où son personnage est affligé d’un pied bot.

Le titre est emprunté à Spinoza, plus précisément au quatrième livre de son « Éthique » intitulé « De servitute humana seu de affectuum viribus » (De la servitude humaine, autrement dit des forces des affects). Cette référence philosophique souligne l’un des thèmes centraux du roman : l’incapacité des êtres à contrôler leurs émotions qui deviennent alors des chaînes. La quête du sens de l’existence traverse l’ensemble des pages, incarnée par le personnage de Philip qui cherche désespérément à comprendre sa place dans un monde qui lui semble souvent hostile et dépourvu de signification.

Le roman brille par sa psychologie pénétrante et sa lucidité sans complaisance sur la nature humaine. Les personnages, même secondaires, sont dépeints avec une grande profondeur. La relation entre Philip et Mildred constitue l’une des études les plus saisissantes de l’amour toxique en littérature. Leur dynamique malsaine illustre parfaitement le concept spinozien de servitude émotionnelle.

Pour Robert Kemp, il s’agit d’un « roman minutieux, d’une lenteur puissante, à la fois miséricordieux et méprisant. » The Guardian le considère comme l’un des plus grands romans de l’histoire, notant « qu’aucun écrivain anglais depuis David Copperfield n’avait exploré sa propre vie de manière aussi explicite et impitoyable. » La Modern Library le classe à la 66ème place de sa liste des 100 meilleurs romans de langue anglaise du XXe siècle.

« Servitude humaine » a connu trois adaptations cinématographiques majeures. La version de 1934 réalisée par John Cromwell met en scène Leslie Howard et Bette Davis dans une interprétation mémorable de Mildred. Edmund Goulding propose en 1946 une nouvelle adaptation avec Paul Henreid et Eleanor Parker. Enfin, Ken Hughes réalise en 1964 une version avec Laurence Harvey et Kim Novak. Des références apparaissent également dans plusieurs films plus récents, notamment « Seven » (1995) et « Spider-Man: Homecoming » (2017).

Aux éditions 10/18 ; 560 pages.

2. L’envoûté (1919)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début du XXe siècle, Charles Strickland mène une existence paisible à Londres. Agent de change respectable, il partage sa vie entre son travail et sa famille. Rien ne laisse présager le bouleversement qui s’annonce lorsqu’un jour, à quarante ans, il abandonne brusquement sa femme et ses enfants pour s’installer à Paris.

Le narrateur, jeune écrivain anglais qui fréquente le même milieu mondain que Mrs Strickland, se rend dans la capitale française à la demande de cette dernière pour comprendre ce qui a poussé son mari à tout quitter. Il découvre alors que Strickland n’est pas parti pour une autre femme comme le suppose son épouse, mais pour se consacrer à la peinture.

Dans un dénuement total, Strickland poursuit son apprentissage artistique avec une détermination farouche. Indifférent aux conventions sociales et aux sentiments d’autrui, il ne recule devant rien pour assouvir sa passion dévorante pour l’art. Sa rencontre avec Dirk Stroeve, peintre médiocre mais généreux qui l’héberge pendant une maladie, aura des conséquences dramatiques…

Autour du livre

Publié en 1919, « L’envoûté » trouve son origine dans la vie tumultueuse du peintre Paul Gauguin. En 1904, lors d’un séjour à Paris, Maugham rencontre des artistes ayant côtoyé Gauguin à Pont-Aven. Ces témoignages directs nourrissent sa curiosité, mais c’est véritablement son voyage à Tahiti en 1914 qui lui donne l’impulsion décisive pour écrire ce roman. Sur place, il recueille les souvenirs de ceux qui ont connu le peintre dans ses dernières années. Tout en s’inspirant de la trajectoire de Gauguin, Maugham prend soin de créer un personnage distinct : « Je n’ai utilisé que les faits principaux de son histoire et pour le reste, j’ai fait confiance aux dons d’invention que j’ai eu la chance de posséder ».

Le titre original du roman, « The Moon and Sixpence », provient d’une critique du précédent livre de Maugham, « Servitude humaine », qui décrivait son protagoniste comme étant « si occupé à désirer la lune qu’il ne voyait jamais la pièce de six pence à ses pieds ». Cette métaphore illustre parfaitement la quête obsessionnelle de Strickland, prêt à sacrifier le confort matériel et les liens humains pour poursuivre son idéal artistique. Maugham dissèque avec acuité la figure de l’artiste maudit, possédé par son art au point d’en devenir monstrueux. Par la voix de son narrateur, il interroge la légitimité du génie à s’affranchir des contraintes morales et sociales.

La critique des années 1930 condamne ce qu’elle perçoit comme une apologie de l’individualisme bourgeois. Plus tard, dans les années 1960, des lectures plus nuancées émergent. La critique Edvarda Kuzmina souligne la dimension tragique du roman : « Le personnage voit quelque chose qui échappe aux autres, comme le somnambule attiré par la lune ». Pour Maya Tugusheva, le livre oppose « une vie entièrement vouée à l’art » au « confort bourgeois mesquin et hypocrite ».

En 1942, Albert Lewin porte « L’envoûté » à l’écran avec George Sanders dans le rôle de Strickland. En 1959, une version télévisée met en scène Laurence Olivier. John Gardner en tire un opéra en 1957. Le livre inspire également « We’ve Got the Moon and Sixpence », une chanson à succès de Ray Noble interprétée par Al Bowlly en 1932. Le roman est cité dans plusieurs œuvres ultérieures, notamment dans « Cinq Petits Cochons » d’Agatha Christie et « Tant qu’il y aura des hommes » de James Jones.

Aux éditions DU SONNEUR ; 312 pages.

3. La passe dangereuse (1925)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Londres, années 1920. Kitty Garstin, une jeune femme de la haute bourgeoisie, échoue à trouver un mari à la hauteur de ses ambitions. Lorsque sa sœur cadette annonce son mariage prochain, Kitty accepte précipitamment la demande du docteur Walter Fane, un bactériologiste timide et réservé qui lui voue une passion sans retour. Le couple s’installe à Hong Kong où Walter poursuit ses recherches.

Désœuvrée et méprisante envers ce mari qu’elle n’aime pas, Kitty entame une liaison avec Charles Townsend, le séduisant secrétaire colonial adjoint. Lorsque Walter découvre l’infidélité de son épouse, il lui lance un ultimatum : soit elle le suit dans une région reculée de Chine où sévit une épidémie de choléra, soit il demande le divorce en citant publiquement son amant.

La seule échappatoire pour Kitty tient alors au fait que Charles accepte de quitter sa femme pour l’épouser. Mais lorsqu’elle le supplie en ce sens, celui qu’elle croyait aimer se révèle être un lâche, préoccupé uniquement par sa carrière. Humiliée, le cœur brisé, Kitty n’a d’autre choix que de suivre Walter dans cette contrée hostile où rôde la mort…

Autour du livre

Le titre original du roman, « The Painted Veil », fait référence à un sonnet inachevé de Percy Bysshe Shelley qui commence par ces vers : « Lift not the painted veil which those who live / Call Life ». Cette métaphore du voile des illusions qui se déchire traverse le récit de part en part, tandis que Kitty voit s’effondrer ses certitudes et doit affronter la réalité nue.

L’inspiration première de « La passe dangereuse » provient d’une source inattendue : le cinquième chant du Purgatoire de Dante. Le biographe Richard Cordell révèle que pendant son séjour en Italie, Maugham découvre grâce à son professeur d’italien l’histoire de Pia de’ Tolomei, une noble siennoise dont le mari, la soupçonnant d’adultère, l’emmène dans un château des Maremmes où les vapeurs pestilentielles devaient causer sa mort. Cette trame narrative est transposée dans la Chine coloniale des années 1920, où la menace du choléra remplace les miasmes mortels.

La publication du roman ne se fait pas sans heurts. Initialement paru en feuilleton dans le magazine Cosmopolitan entre novembre 1924 et mars 1925, le texte suscite des protestations. Un couple de Hong Kong, les Lane, s’estimant diffamé, intente un procès aux éditeurs et obtient 250 livres de dommages et intérêts. Maugham doit changer le nom des protagonistes en « Fane ». De même, sous la menace de poursuites du secrétaire colonial adjoint A.G.M. Fletcher, Hong Kong devient temporairement « Tching-Yen » dans certaines éditions avant de retrouver son nom d’origine.

La critique salue unanimement la finesse psychologique avec laquelle Maugham dépeint l’évolution morale de son héroïne. « Une transformation intérieure rendue avec une justesse remarquable », note un commentateur, tandis qu’un autre souligne « l’habileté avec laquelle le romancier fait passer son personnage de la frivolité à la maturité sans jamais forcer le trait ». Le roman est particulièrement loué pour son traitement nuancé des relations conjugales et sa peinture sans complaisance de la société coloniale.

Dès 1934, Richard Boleslawski en tire un film avec Greta Garbo dans le rôle de Kitty. En 1957, Ronald Neame réalise « La Passe dangereuse » avec Eleanor Parker. La version la plus récente, sortie en 2006 sous la direction de John Curran, met en scène Naomi Watts et Edward Norton. Cette dernière adaptation, tournée en partie en Chine, est particulièrement fidèle à l’esprit du roman tout en développant davantage la relation entre Kitty et Walter.

Aux éditions 10/18 ; 192 pages.

4. La ronde de l’amour (1930)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Londres, années 1930. William Ashenden, écrivain quinquagénaire, reçoit la visite d’Alroy Kear, un auteur à succès mais de peu de talent. Ce dernier a été mandaté par Amy Driffield pour écrire la biographie de son défunt mari, Edward Driffield, romancier victorien récemment élevé au rang de grand écrivain britannique. Kear sollicite l’aide d’Ashenden qui a bien connu Driffield dans sa jeunesse. Mais ce que recherche vraiment Kear, ce sont des informations sur Rosie, la première épouse de Driffield, une ancienne serveuse aux mœurs légères que la veuve préférerait voir effacée de l’histoire officielle.

À travers ses souvenirs, Ashenden dévoile sa relation avec le couple Driffield, depuis sa rencontre avec eux adolescent dans la petite ville de Blackstable, jusqu’à sa liaison avec Rosie des années plus tard à Londres. Alors que Kear s’apprête à livrer une biographie édulcorée qui satisfera la veuve, Ashenden détient des secrets qui pourraient jeter une lumière différente sur la vie de l’écrivain et surtout sur Rosie, cette femme libre et attachante qui fut peut-être sa plus grande source d’inspiration.

Autour du livre

« La ronde de l’amour » naît de la volonté de Maugham de régler ses comptes avec le milieu littéraire londonien. Publié d’abord en feuilleton dans Harper’s Bazaar en 1930, le roman suscite immédiatement la controverse. Le personnage d’Edward Driffield est inspiré de Thomas Hardy, décédé deux ans plus tôt, tandis qu’Alroy Kear est une caricature à peine voilée de Hugh Walpole, ami de Maugham depuis vingt ans. Si l’auteur nie d’abord ces similarités, il finit par admettre en 1950 que Walpole a bien servi de modèle pour Kear, tout en continuant de réfuter le parallèle avec Hardy.

Le titre original, « Cakes and Ale », emprunté à une réplique de Sir Toby Belch dans « La Nuit des rois » de Shakespeare – « Dost thou think, because thou art virtuous, there shall be no more cakes and ale? » – annonce la dimension satirique du projet. Maugham y dissèque avec un humour grinçant les prétentions et l’hypocrisie du monde littéraire, où la réputation d’un auteur dépend moins de son talent que de sa longévité et de ses relations. Le roman interroge ainsi la construction des réputations littéraires et la manière dont la postérité filtre la vérité au nom de la respectabilité.

Au cœur du roman se trouve le personnage lumineux de Rosie, que Maugham considérait comme sa plus belle création féminine. À travers elle, il dépeint une femme moderne, libre de toute convention victorienne, dont la sensualité naturelle et la joie de vivre défient la morale bourgeoise. Le roman suggère que c’est précisément cette liberté qui a nourri l’inspiration de Driffield, ses meilleures œuvres ayant été écrites pendant leur mariage.

La critique contemporaine s’est montrée partagée face à cette satire mordante. La veuve de Thomas Hardy s’en est offusquée au point de faire publier, sous pseudonyme, un roman-réponse intitulé « Gin and Bitters ». Selon Myrick Land dans « The Fine Art of Literary Mayhem », la publication de « La ronde de l’amour » a ruiné les onze dernières années de la vie de Hugh Walpole et détruit sa réputation d’écrivain.

En 1974, la BBC a adapté le livre en une mini-série de trois épisodes avec Michael Hordern et Judy Cornwell dans les rôles principaux. La série a ensuite été diffusée aux États-Unis sur Masterpiece Theatre.

Aux éditions 10/18 ; 242 pages.

5. La comédienne (1937)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Julia Lambert, la plus célèbre comédienne du théâtre anglais, règne sur la scène londonienne aux côtés de son mari Michael Gosselyn. À quarante-six ans, elle possède tout : le succès, la fortune, un théâtre prestigieux, une vie mondaine accomplie. Seule ombre au tableau : son mariage avec Michael, autrefois passionné, s’est transformé en simple partenariat professionnel.

L’arrivée de Tom Fennell, un jeune comptable chargé d’auditer les comptes du théâtre, bouleverse son existence. Séduite par l’admiration que lui porte ce garçon de vingt-cinq ans son cadet, Julia se lance dans une liaison torride qui lui redonne une seconde jeunesse. Mais Tom n’est pas celui qu’il prétend être. Ambitieux calculateur, il ne voit en Julia qu’un marchepied pour accéder au milieu des planches et lancer la carrière d’une jeune artiste, Avice Crichton. Pour Julia, cette trahison marque le début d’une métamorphose au cours de laquelle ses talents d’actrice vont se révéler sa plus redoutable arme…

Autour du livre

Publié en 1937, « La comédienne » puise sa matière dans l’expérience de Maugham comme dramaturge. Dans sa préface, il précise avoir côtoyé de nombreuses actrices célèbres pendant les trente années séparant sa première pièce de sa dernière. Julia Lambert n’est pourtant le portrait d’aucune d’entre elles, mais une création composite empruntant divers traits à plusieurs comédiennes. Maugham affirme avoir dessiné ce personnage avec un certain détachement, sans se laisser éblouir par le glamour des actrices qu’il avait connues.

À travers le personnage de Julia Lambert, Maugham interroge les frontières entre le théâtre et le réel. La comédienne ne cesse jamais de jouer, que ce soit sur scène ou dans son quotidien. Comme le lui fait remarquer son fils Roger dans une scène clé : « Tu ne connais pas la différence entre vérité et simulation. Tu ne cesses jamais de jouer. C’est devenu ta seconde nature. » Cette confusion entre réalité et fiction constitue le cœur du roman. Julia incarne la figure de l’actrice totale, pour qui l’art théâtral finit par contaminer l’existence entière.

Le roman déploie également une réflexion sur le vieillissement et la peur de perdre son pouvoir de séduction. À travers sa liaison avec Tom, Julia tente désespérément de conjurer l’âge qui avance. Sa relation avec cet homme presque aussi jeune que son fils révèle ses failles et ses angoisses face au temps qui passe. Mais c’est aussi l’occasion pour elle de prouver qu’elle reste capable de passions intenses.

La critique de l’époque a salué la finesse psychologique du roman et sa capacité à dépeindre les coulisses du monde théâtral. Plusieurs commentateurs ont souligné la justesse avec laquelle Maugham décrit les mécanismes de l’art dramatique et la psychologie particulière des gens de scène. Il a notamment été loué pour son portrait sans complaisance mais plein d’empathie de Julia Lambert, personnage à la fois admirable et imparfait.

Guy Bolton en a tiré une pièce créée à New York en 1941 au Hudson Theatre. « La comédienne » a ensuite été porté quatre fois à l’écran : en 1962 sous le titre « Adorable Julia » avec Lilli Palmer, en 1978 dans une version lettone intitulée « Teatris », en 2004 avec « Being Julia » réalisé par István Szabó avec Annette Bening dans le rôle-titre, qui lui a valu une nomination aux Oscars et un Golden Globe de la meilleure actrice.

Aux éditions 10/18 ; 267 pages.

6. Il suffit d’une nuit (1941)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Florence, fin des années 1930. Mary Panton, une séduisante veuve de trente ans, séjourne dans une villa toscane prêtée par des amis. Son mari, mort un an plus tôt dans un accident de voiture, l’a laissée dans une situation financière précaire après huit années d’un mariage marqué par l’alcool, le jeu et les infidélités. Un soir, Sir Edgar Swift, diplomate britannique de cinquante-quatre ans et ami de longue date de sa famille, lui propose le mariage. Nommé gouverneur du Bengale, il lui offre la perspective d’une vie prestigieuse au sein de l’Empire colonial. Mary demande quelques jours de réflexion.

La même soirée, lors d’un dîner au restaurant, elle rencontre deux hommes qui vont bouleverser son existence : Rowley Flint, un séducteur anglais à la réputation scandaleuse, et Karl Richter, un jeune violoniste autrichien qui a fui les nazis. Par compassion, Mary invite ce dernier dans sa villa et devient son amante. Mais ce geste de charité tourne au drame quand Karl, apprenant qu’elle ne l’aime pas, se suicide. Paniquée, Mary appelle Rowley Flint à son secours. Cette nuit fatidique va déclencher une série d’événements qui vont la contraindre à faire face à des choix impossibles et mettre en péril sa position sociale.

Autour du livre

« Il suffit d’une nuit » voit le jour en 1941, dans une Europe déchirée par la guerre. Le récit s’inscrit dans une période charnière, entre l’Anschluss de 1938 et le début du conflit mondial. Maugham y dépeint une communauté britannique privilégiée qui maintient ses rituels mondains dans une Italie encore préservée, tandis que les premières secousses de la catastrophe à venir se font sentir à travers la présence du réfugié autrichien.

Maugham y conjugue avec brio les codes du thriller psychologique et ceux de la comédie de mœurs. Le cadre idyllique de la villa toscane, avec ses jardins soignés et ses vues imprenables sur Florence, contraste avec la noirceur des événements qui s’y déroulent. Maugham excelle dans la description de cette société d’expatriés anglais, leurs rituels sociaux et leurs codes implicites. Le texte soulève des questions sur les relations entre les classes sociales, thème récurrent chez Maugham. La confrontation entre le monde privilégié de Mary et celui du réfugié autrichien met en lumière l’abîme qui sépare leurs réalités respectives.

« Il suffit d’une nuit » a fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 2000 par Philip Haas, avec Kristin Scott Thomas dans le rôle de Mary Panton et Sean Penn dans celui de Rowley Flint. Le film a pris certaines libertés avec le texte original, ajoutant des sous-intrigues pour atteindre la durée d’un long métrage, ce qui a suscité des réserves de la part des critiques et des spectateurs.

Aux éditions DE LA TABLE RONDE ; 160 pages.

7. Le fil du rasoir (1944)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Chicago, 1919. Larry Darrell, un jeune aviateur de retour de la Première Guerre mondiale, ne parvient pas à reprendre le cours normal de son existence. La mort d’un camarade qui s’est sacrifié pour le sauver l’a profondément ébranlé. Alors que sa fiancée Isabel Bradley et son entourage le pressent d’accepter un poste lucratif dans une société de courtage, Larry refuse de se plier aux conventions sociales. Il préfère partir pour Paris, vivre modestement de son petit héritage, déterminé à comprendre le sens de la vie et de la mort.

Isabel, partagée entre son amour pour Larry et son désir d’une vie confortable, le rejoint deux ans plus tard. Devant son refus de mener une existence traditionnelle, elle rompt leurs fiançailles et épouse Gray Maturin, un riche homme d’affaires. Larry poursuit sa quête spirituelle à travers l’Europe : il devient mineur en France, séjourne dans un monastère en Allemagne, avant de partir pour l’Inde où il espère trouver des réponses à ses questions existentielles.

Les chemins de Larry et d’Isabel se croisent à nouveau dix ans plus tard à Paris. La crise de 1929 a ruiné Gray. Dans ce monde en plein bouleversement, leurs retrouvailles font ressurgir des sentiments jamais éteints…

Autour du livre

L’idée du « Fil du rasoir » prend racine dans un séjour de Somerset Maugham en Inde en 1938, lors duquel il rencontre Sri Ramana Maharshi dans son ashram du Tamil Nadu. Cette rencontre marque durablement l’écrivain britannique qui, à travers le personnage de Larry Darrell, anticipe de plusieurs années l’intérêt croissant de l’Occident pour la spiritualité orientale. Pour donner plus de consistance à son récit, Maugham affirme n’avoir « rien inventé », ce qui irrite notamment Christopher Isherwood qui l’aide pourtant à traduire le verset du Katha Upanishad dont est tiré le titre : « Le tranchant d’un rasoir est difficile à franchir ; ainsi les sages disent que le chemin du Salut est difficile. »

La structure narrative est originale : Maugham s’inclut lui-même comme personnage secondaire, un écrivain qui entre et sort de la vie des protagonistes principaux. Cette technique lui permet d’agencer son récit à travers une série de rencontres et de conversations s’étalant sur deux décennies, une mosaïque de points de vue sur Larry et sa quête.

Les critiques saluent unanimement la maîtrise avec laquelle Maugham fait dialoguer les dimensions spirituelles et matérielles de l’existence. Time Magazine classe « Le fil du rasoir » parmi les trois œuvres majeures du romancier. Les lecteurs sont particulièrement sensibles à la manière dont Maugham met en scène la tension entre les aspirations spirituelles et les pressions sociales, incarnées respectivement par Larry et Isabel. Le personnage d’Elliott Templeton, qualifié de « snob impénitent mais généreux », illustre sa virtuosité dans l’art du portrait psychologique.

« Le fil du rasoir » connaît deux adaptations cinématographiques majeures. La première, en 1946, est réalisée par Edmund Goulding avec Tyrone Power dans le rôle de Larry et Gene Tierney dans celui d’Isabel. Anne Baxter, qui interprète Sophie, reçoit l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. La seconde adaptation, en 1984, met en scène Bill Murray dans le rôle de Larry.

Aux éditions POINTS ; 432 pages.