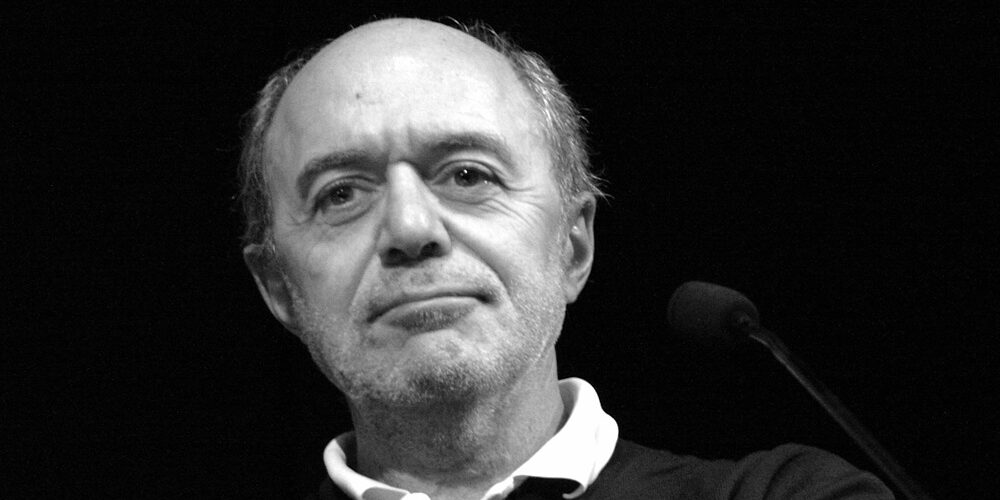

Pierre Assouline est un écrivain et journaliste français né le 17 avril 1953 à Casablanca. Après une enfance au Maroc, il poursuit ses études à Paris, au lycée Janson-de-Sailly puis à l’université de Nanterre et à l’École des langues orientales.

Sa carrière débute dans le journalisme, d’abord aux services étrangers du Quotidien de Paris puis de France-Soir. Il se tourne ensuite vers le monde littéraire dans les années 1980, devenant conseiller littéraire aux éditions Balland avant de prendre la direction du magazine Lire en 1993.

Biographe reconnu, il a consacré des ouvrages à de nombreuses personnalités comme Marcel Dassault, Georges Simenon, Gaston Gallimard ou Hergé. Parallèlement à son activité d’écrivain, il mène une carrière de chroniqueur radio sur diverses stations (France Inter, RTL, France Culture) et enseigne à Sciences Po Paris.

Membre de l’académie Goncourt depuis 2012, il est l’auteur de nombreux romans dont « La cliente » (1998) et « Lutetia » (2005). Son blog La République des livres est une référence dans l’espace littéraire français.

Son œuvre a été récompensée par plusieurs prix, notamment le prix de la langue française en 2007 pour « sa contribution à la qualité et la beauté de la langue française ».

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Le nageur (biographie, 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la France des années 1930, Alfred Nakache, jeune juif constantinois aquaphobe devenu champion de natation, accumule les médailles et les records. Sa technique peu académique mais efficace le propulse jusqu’aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, où il défie les nageurs du Reich. À ses côtés, Jacques Cartonnet, autre grand espoir de la natation française, voit d’un mauvais œil la réussite de son rival.

Quand la guerre éclate, les destins des deux hommes divergent radicalement. Nakache rejoint la Résistance à Toulouse tandis que Cartonnet s’engage dans la Milice. En 1943, sur dénonciation, la Gestapo arrête Nakache avec sa femme Paule et leur fille Annie. Déportés à Auschwitz, seul Alfred survivra, puisant dans sa condition physique exceptionnelle la force de tenir. Dans les camps, il continuera même à nager clandestinement dans un bassin de rétention, geste de résistance ultime face à la déshumanisation.

Au sortir de la guerre, dévasté par la perte des siens mais porté par une volonté hors du commun, Nakache reprend l’entraînement. En 1948, douze ans après Berlin, il participe aux Jeux de Londres – performance inouïe pour un rescapé des camps.

Autour du livre

Cette biographie d’Alfred Nakache dépasse la simple chronique sportive pour dresser le portrait d’une époque trouble. Le fil conducteur – « Si je le revois, je le tue » – révèle d’emblée la tension qui sous-tend le récit : celle entre deux nageurs que tout oppose, Nakache et Cartonnet, dont les choix divergents pendant la guerre illustrent les fractures de la société française sous l’Occupation.

À travers ce destin singulier transparaît aussi l’histoire de la natation française des années 1930-1940. Des anecdotes inattendues émergent, comme ces compétitions où les nageurs devaient concourir nus, le maillot de bain étant jugé indécent car soulignant trop les attributs physiques. Ou encore cette révélation sur la nage papillon, considérée jusqu’en 1953 comme une simple variante de la brasse.

« Le nageur » éclaire également des aspects méconnus de la Seconde Guerre mondiale : l’organisation de combats de boxe à Auschwitz, le rôle ambigu du ministre des sports Jean Borotra qui protégea un temps Nakache, ou encore les tractations politiques autour de la participation française aux Jeux de Berlin. Ces éléments s’intègrent naturellement au récit sans jamais verser dans le sensationnalisme.

La mémoire d’Alfred Nakache perdure aujourd’hui à travers plusieurs hommages. Une pièce de théâtre intitulée « Sélectionné » a été jouée au théâtre Marigny en 2023, tandis que de nombreuses piscines en France portent désormais son nom. Cette reconnaissance posthume contraste avec les difficultés administratives qu’il dut affronter après-guerre : seul membre de son réseau de résistance à ne pas obtenir le statut de déporté-résistant, il fut même un temps soupçonné d’avoir maltraité des codétenus, accusations dont ses compagnons d’infortune le lavèrent.

Le travail minutieux de documentation transparaît dans la bibliographie finale. Pierre Assouline parvient ainsi à restituer toute l’humanité de cet homme qui, selon ses propres mots, a dû « nager pour ne pas couler » – métaphore qui prend ici une dimension tragiquement littérale.

Aux éditions FOLIO ; 304 pages.

2. Lutetia (roman historique, 2005)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au printemps 1938, Edouard Kiefer arpente les couloirs feutrés du Lutetia. Cet ancien policier des Renseignements Généraux, devenu chef de la sécurité du prestigieux établissement parisien, note dans ses carnets les allées et venues des clients : intellectuels en exil, artistes bohèmes, aristocrates désargentés. James Joyce y croise Heinrich Mann, tandis que les premiers réfugiés fuyant le nazisme y trouvent refuge.

L’entrée des Allemands dans Paris bouleverse la vie de l’hôtel. L’Abwehr, le service de renseignement militaire du Reich, s’y installe. Kiefer, Alsacien parlant couramment l’allemand, conserve son poste. Sans jamais basculer dans la collaboration active ni rejoindre la Résistance, il poursuit sa mission d’observation, consignant les agissements des nouveaux occupants tout en s’efforçant de préserver son intégrité morale.

En 1945, le Lutetia connaît une nouvelle métamorphose : il devient le principal centre d’accueil des rescapés des camps de concentration. Dans ses salons Art déco défilent désormais les survivants de l’horreur, pendant que leurs proches scrutent anxieusement chaque nouveau visage dans l’espoir de retrouver un être cher.

Autour du livre

La structure en trois actes de « Lutetia » épouse parfaitement les métamorphoses successives du palace parisien : l’insouciance des années 30, l’occupation allemande, puis le retour des déportés. Cette construction narrative permet d’observer les bouleversements de l’Histoire à travers le microcosme d’un établissement prestigieux, seul palace de la rive gauche.

Le choix d’Edouard Kiefer comme narrateur s’avère particulièrement judicieux. Cet Alsacien germanophone, ancien des Renseignements Généraux, incarne la complexité morale de l’époque. Sa position d’observateur privilégié, consignant méticuleusement les faits et gestes de chacun sur des fiches, offre un point de vue original sur les événements. Ni héros ni salaud, selon ses propres termes, il soulève la question centrale du livre : jusqu’où peut-on aller sans trahir sa conscience ?

Les archives du Lutetia, les témoignages des rescapés et une documentation considérable (listée dans les trois pages de références en fin d’ouvrage) nourrissent le texte d’une authenticité remarquable. Les personnages historiques qui défilent dans les couloirs de l’hôtel – de James Joyce à Willy Brandt, en passant par le général de Gaulle – se mêlent aux figures fictives dans un équilibre parfait. Les trois quarts des protagonistes sont d’ailleurs inspirés de personnes réelles.

La dernière partie, consacrée au retour des déportés, constitue le point culminant du livre. L’écriture s’y fait plus nerveuse, plus saccadée, comme si elle cherchait à traduire l’urgence et l’émotion de ces retrouvailles. Cette partie, peut-être la plus émouvante, s’appuie notamment sur les témoignages recueillis auprès des survivants et du personnel soignant présent lors de leur accueil.

Le travail d’orfèvre de Pierre Assouline a été récompensé par le Prix de la langue française. « Sigmaringen », paru plus tard, prolongera cette réflexion sur les grands hôtels pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains critiques regrettent une première partie un peu lente, mais cette minutie dans la description du « monde d’avant » sert justement à mesurer l’ampleur du bouleversement qui suivra.

Aux éditions FOLIO ; 480 pages.

3. Sigmaringen (roman historique, 2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Septembre 1944. Le château de Sigmaringen, imposante forteresse du sud de l’Allemagne, voit débarquer le gouvernement de Vichy en déroute. Sur ordre d’Hitler, la demeure ancestrale des Hohenzollern doit accueillir le maréchal Pétain, Pierre Laval et leurs ministres, accompagnés de deux mille collaborateurs français qui ont fui l’avancée des Alliés.

Julius Stein, majordome général du château, observe cette étrange colonie française s’installer dans les 383 pièces de la résidence. Avec le plus grand professionnalisme, il orchestre le ballet quotidien des domestiques pour servir ces nouveaux hôtes, tout en maintenant une séparation stricte entre les différentes factions qui se détestent. Au dernier étage, Pétain s’isole dans son « Olympe » tandis qu’en contrebas, ministres « actifs » et « passifs » s’affrontent dans une guerre d’influence dérisoire.

Dans ce huis clos tendu, les derniers fidèles du régime de Vichy s’accrochent à leurs illusions. Certains continuent de promulguer des décrets sans valeur, d’autres préparent déjà leur fuite ou leur défense. On y croise aussi l’écrivain Céline, qui soigne les plus démunis tout en traînant son chat Bébert dans les rues de la ville.

Autour du livre

Cette histoire du gouvernement de Vichy exilé à Sigmaringen s’inspire directement de « D’un château l’autre » de Céline, qui y conte son propre séjour. Mais là où Céline adopte une verve acide et pathologique, Pierre Assouline choisit la distance et la retenue en confiant la narration à Julius Stein, majordome du château. Ce choix narratif n’est pas sans évoquer « Les Vestiges du jour » de Kazuo Ishiguro, dont le protagoniste Stevens partage avec Julius une même conception exigeante du service et une réserve similaire.

La documentation historique considérable qui sous-tend « Sigmaringen » transparaît dans la précision des situations et la justesse des portraits, fruit d’un patient travail de recoupement entre biographies, mémoires, documents d’archives et entretiens avec les descendants des Hohenzollern. Cette matière première nourrit une galerie de personnages mémorables : Pétain retranché dans son « Olympe », Laval préparant déjà sa défense, les ministres « actifs » s’agitant dans le vide, et Céline lui-même, décrit comme un médecin des pauvres traînant son chat Bébert.

Le dispositif théâtral du château, avec ses escaliers permettant aux clans rivaux de s’éviter, renforce la dimension tragique de cette comédie du pouvoir. Les querelles mesquines et les ambitions dérisoires des occupants contrastent avec la dignité silencieuse du personnel de maison. Cette tension dramatique culmine dans les derniers mois, quand l’avancée des Alliés fait voler en éclats les dernières illusions de cette France fantoche.

L’histoire d’amour entre Julius et Jeanne Wolfermann divise les critiques : certains y voient un artifice romanesque superflu, d’autres une nécessaire touche d’humanité. Mais tous s’accordent sur la puissance évocatrice de cette chronique des derniers jours de Vichy, où le grotesque le dispute au tragique. La fin surprenante, avec ses révélations sur l’identité de certains personnages, ajoute une dimension supplémentaire à ce moment d’histoire longtemps resté dans l’ombre.

Aux éditions FOLIO ; 368 pages.

4. La cliente (roman, 1998)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1990, un biographe consulte les archives confidentielles de l’Occupation pour documenter la vie d’un écrivain. Au fil de ses recherches, il tombe sur des milliers de lettres de dénonciation. L’une d’elles concerne les Fechner, une famille de fourreurs juifs dont il connaît le fils survivant. Henri Fechner a survécu et a repris le commerce familial après la guerre. L’identité de la dénonciatrice stupéfie le narrateur : il s’agit de la fleuriste installée en face, qui continue cinquante ans plus tard à fréquenter la boutique des Fechner comme cliente.

Cette révélation tourne vite à l’obsession. Le narrateur veut comprendre ce qui a poussé cette femme à commettre un tel acte. Il retrouve l’inspecteur Chiflet, qui avait procédé à l’arrestation des Fechner. Mais l’enquête vire bientôt au harcèlement : le biographe épie la fleuriste, lui envoie des lettres anonymes, la pousse dans ses retranchements. Sa volonté de comprendre se mue en acharnement malsain. Le chasseur devient proie de sa propre obsession.

Autour du livre

Avec « La cliente », Pierre Assouline sonde la complexité morale de l’Occupation, une période où les actes ne peuvent se réduire au noir ou au blanc. Comme le souligne le texte lui-même : « Plus je m’enfonçais dans le maquis des archives, plus je m’apercevais que les années noires avaient été grises. Elles n’étaient qu’ambiguïté et compromis. Elles avaient la couleur du flou. »

Cette nuance se manifeste dans la construction même du récit, qui refuse le manichéisme. Le narrateur, d’abord certain de ses convictions morales, bascule progressivement du rôle de justicier à celui de bourreau. Son obsession maladive pour la vérité le pousse à harceler une vieille dame, transformant ainsi le chasseur en proie de sa propre quête. Cette inversion des rôles culmine dans un dénouement inattendu qui remet en question tous les préjugés du lecteur.

La force de « La cliente » réside dans sa capacité à questionner la légitimité du jugement historique. Comment évaluer les actes commis dans une époque que nous n’avons pas connue ? Assouline met en lumière la multiplicité des motivations derrière les dénonciations : vengeance personnelle, survie, obéissance aveugle aux autorités. Les lettres de délation révèlent une « violence de la haine ordinaire » d’autant plus terrifiante qu’elle s’exprime avec « sérénité ».

Le livre s’inscrit dans une réflexion plus large sur la banalité du mal, incarnée notamment par le personnage de l’inspecteur Chiflet. Ces « fonctionnaires qui pensent seulement avoir fait leur travail » illustrent comment le système administratif français a pu faciliter la mise en œuvre de la Solution finale. Cette dimension prend une résonance particulière dans le contexte de publication du livre, alors que la France commence à peine à examiner son rôle dans la Shoah.

« La cliente » soulève également la question épineuse du devoir de mémoire : faut-il raviver les blessures du passé au nom de la vérité historique ? Le personnage d’Henri Fechner, qui choisit de ne pas céder à la haine malgré sa connaissance de l’identité du délateur, offre une perspective différente sur la façon de gérer ce lourd héritage.

Aux éditions FOLIO ; 189 pages.

5. Le dernier des Camondo (biographie, 1997)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Le dernier des Camondo » retrace l’histoire d’une dynastie de banquiers juifs qui a marqué le Paris de la Belle Époque. Contraints de quitter l’Espagne en 1492, les Camondo s’établissent d’abord à Constantinople où ils bâtissent un empire financier considérable. En 1869, ils s’installent en France, rejoignant le cercle prestigieux des grandes fortunes israélites parisiennes.

Le récit suit plus particulièrement le parcours de Moïse de Camondo (1860-1935), figure emblématique de cette famille. Dans son hôtel particulier de la rue de Monceau, il accumule une collection exceptionnelle d’objets d’art du XVIIIe siècle. Mais derrière cette façade brillante se cache un homme meurtri par l’abandon de sa femme et la mort de son fils Nissim, tué au combat en 1917. En 1935, il lègue sa demeure et ses collections à l’État français.

Le destin des Camondo s’achève brutalement avec la déportation de Béatrice, la fille de Moïse, et de toute sa famille à Auschwitz. Seul l’hôtel particulier, devenu le musée Nissim de Camondo, perpétue leur mémoire, figé dans le temps selon les volontés testamentaires de son dernier propriétaire.

Autour du livre

Cette fresque historique naît d’une rencontre fortuite : en 1981, lors de la préparation d’une biographie sur Marcel Dassault, Pierre Assouline découvre le musée Nissim de Camondo, rue de Monceau à Paris. Pendant quinze ans, il y retourne régulièrement, observe les visiteurs, s’imprègne des lieux. Face au silence des archives sur cette famille, il décide de réparer une injustice en leur consacrant un livre.

Publié en 1997, « Le dernier des Camondo » connaît un succès notable avec 65 000 exemplaires vendus, auxquels s’ajoutent 90 000 exemplaires en format poche. Une nouvelle édition illustrée voit le jour pour répondre aux attentes des lecteurs qui souhaitaient contempler les splendeurs évoquées dans le texte : marbres de Hudon, tableaux de Vigée-Lebrun, meubles de Carlin.

L’ouvrage se structure en cinq actes significatifs : la plaine Monceau au printemps 1914, les Rothschild de l’Orient, les Levantins dans la France de l’Affaire, un aristocrate juif dans son monde, et les splendeurs et misères des Camondo. Cette composition théâtrale souligne la dimension tragique du récit. Assouline établit aussi des liens avec l’univers de Marcel Proust, dont les romans mettent en scène ce même milieu social.

En l’absence de documents sur les Camondo eux-mêmes, Pierre Assouline élargit sa perspective pour brosser un tableau de la communauté juive de 1840 à 1940. Cette approche complète harmonieusement sa biographie « Le portrait » consacrée aux Rothschild en 2007. À travers le destin d’une famille, il dissèque les mécanismes de l’antisémitisme sous ses différentes formes et éclaire un pan crucial de l’histoire française.

Les quinze années de recherche et d’observation donnent naissance à une œuvre qui dépasse la simple biographie pour devenir une méditation sur la transmission, la mémoire et le rôle du patrimoine artistique. Le musée Nissim de Camondo, miraculeusement préservé pendant la Seconde Guerre mondiale, incarne aujourd’hui cette volonté de perpétuer un nom à travers l’art, au-delà même de l’extinction d’une lignée.

Aux éditions FOLIO ; 338 pages.

6. Le portrait (biographie, 2007)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1886, à la mort de la baronne Betty de Rothschild, son âme migre dans son portrait peint par Ingres en 1848. Le tableau devient alors le narrateur omniscient d’un récit qui s’étend sur plus d’un siècle et demi d’histoire. À travers son regard, nous suivons les tribulations de la dynastie Rothschild, l’une des familles les plus puissantes d’Europe.

De la rue Laffitte à l’hôtel Lambert en passant par le château de Ferrières, le portrait observe les mondanités, les réceptions fastueuses et les personnalités marquantes du XIXe siècle : Chopin, Balzac, Heine ou encore Rossini. Témoin privilégié, il livre les secrets d’une famille qui a bâti son empire sur des valeurs de solidarité et de discrétion. Le tableau raconte aussi les moments sombres, comme sa déportation dans une mine de sel autrichienne pendant la Seconde Guerre mondiale, aux côtés d’autres œuvres d’art volées par les nazis.

Autour du livre

Cette biographie d’un nouveau genre renouvelle la forme du récit historique par son parti pris audacieux : faire parler un tableau, le portrait de Betty de Rothschild peint par Ingres. La réussite de cette approche insolite réside dans sa capacité à tisser ensemble la grande Histoire et les chroniques intimes d’une famille. Des salons mondains aux cimaises des musées, le regard du portrait saisit les évolutions de la société française sur plus d’un siècle et demi.

Pierre Assouline excelle particulièrement dans sa peinture de la haute société du XIXe siècle, stratifiée entre bourgeoisie d’affaires et aristocratie. Les réceptions grandioses données par les Rothschild, où se pressent jusqu’à 3000 invités, deviennent le théâtre d’observations acérées sur les mœurs de l’époque. La présence de personnalités comme Chopin, Balzac ou Heine ancre le récit dans son temps tout en révélant les tensions souterraines : derrière le faste des réceptions se devine l’antisémitisme latent de certains habitués des salons.

Assouline manie avec tact l’art du contraste, alternant les moments de légèreté mondaine et les épisodes dramatiques comme la spoliation des biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le destin mouvementé du tableau lui-même – son exil forcé dans une mine de sel autrichienne aux côtés d’autres œuvres volées par les nazis – offre une métaphore saisissante des bouleversements de l’Histoire.

Couronné par le Prix de la Langue Française en 2007, « Le portrait » séduit par son équilibre entre érudition historique et invention narrative. La voix du portrait, témoin privilégié mais aussi commentateur ironique, insuffle une vie nouvelle au genre biographique. Certains lecteurs pourront être déroutés par l’abondance des personnages et des références historiques, mais cette densité même participe à la reconstitution méticuleuse d’une époque et d’un milieu social disparus.

Aux éditions FOLIO ; 336 pages.

7. Le paquebot (roman historique, 2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Février 1932. Le Georges Philippar, fierté de La Compagnie des messageries maritimes, quitte le port de Marseille pour sa croisière inaugurale vers le Japon. À son bord, Jacques-Marie Bauer, libraire spécialisé en livres anciens, dissimule les véritables motifs de son périple derrière une apparente quête d’ouvrages rares.

Dans les salons feutrés de la première classe, une microsociété cosmopolite se forme. Les journées s’écoulent entre parties de cartes, concerts et discussions passionnées au fumoir. L’ascension d’Hitler en Allemagne divise les passagers : certains y voient une menace, d’autres un simple pantin qu’ils sauront contrôler. Pendant ce temps, des pannes électriques inquiétantes se multiplient à bord.

À Shanghai, le célèbre reporter Albert Londres monte à bord pour le voyage retour. Il revient d’un reportage explosif sur l’immixtion soviétique dans les affaires sino-japonaises. Le paquebot ne rejoindra jamais la France : un incendie se déclare au large du Yémen, emportant avec lui quarante-neuf passagers dont Albert Londres.

Autour du livre

« Le paquebot » s’inscrit dans la lignée des œuvres précédentes de Pierre Assouline comme « Lutetia », « Sigmaringen » ou « Le dernier des Camondo » dans lesquelles un lieu clos devient le théâtre d’une époque sur le déclin. À travers le microcosme du Georges Philippar se dessine le portrait d’une société européenne qui s’achemine vers sa perte, inconsciente des périls qui la menacent.

La narration s’articule autour d’une tension permanente entre l’insouciance apparente des passagers de première classe et l’accumulation de signes avant-coureurs de la catastrophe. Les avaries électriques qui se multiplient à bord font écho aux alertes politiques venues d’Allemagne, systématiquement minimisées par une partie des voyageurs. Cette mise en abyme se prolonge jusque dans les références littéraires qui émaillent le texte : « La Montagne magique » de Thomas Mann, omniprésente dans les réflexions du narrateur, préfigure elle aussi l’effondrement d’un monde.

Le personnage central, Jacques-Marie Bauer, bibliophile érudit capable de citer spontanément Voltaire, Hugo, Proust ou Flaubert, ressemble par bien des aspects à son créateur. Sa sensibilité et son acuité d’observation permettent de saisir les subtiles nuances de cette microsociété où se côtoient aristocrates, industriels et artistes. Les conversations au fumoir, où s’affrontent différentes visions de l’avenir de l’Europe, constituent des moments clés qui cristallisent les tensions idéologiques de l’époque.

La documentation historique impressionnante qui sous-tend le récit – mentionnée dans une bibliographie finale exhaustive – confère une authenticité particulière aux scènes de la vie quotidienne sur le paquebot. Les menus des repas, la description de la piscine « longue de quarante-deux mètres », les protocoles tacites qui régissent l’assistance aux repas : chaque élément contribue à reconstituer l’atmosphère des croisières de luxe des années 1930. L’intégration du personnage d’Albert Londres, dont Assouline a écrit la biographie, ajoute une épaisseur supplémentaire à cette fresque historique en suggérant la possibilité d’un complot politique derrière l’incendie du navire.

Aux éditions FOLIO ; 448 pages.

8. Les invités (roman, 2009)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Un dîner mondain dans le 7e arrondissement de Paris vire au cauchemar pour Sophie du Vivier, maîtresse de maison perfectionniste. Cette soirée doit pourtant être parfaite : son mari compte sur elle pour impressionner George Banon, un industriel canadien dont dépend une importante transaction financière. Elle a donc convoqué ses relations les plus prestigieuses – membres de l’Institut, diplomates, figures des médias.

Le sort en décide autrement. Un invité se désiste à la dernière minute, laissant treize personnes autour de la table. Une convive superstitieuse refuse alors de participer à un repas sous ce chiffre funeste. Une seule solution s’impose : faire asseoir Sonia, l’employée de maison, parmi les invités. Cette entorse aux convenances va faire imploser les masques sociaux.

Car Sonia cache bien son jeu : sous ses habits de domestique se dissimule une brillante universitaire d’origine maghrébine, qui prépare une thèse en histoire de l’art. Sa culture et son intelligence mettent mal à l’aise ces élites parisiennes, dont les conversations mondaines laissent peu à peu transparaître racisme ordinaire et pensées inavouables.

Autour du livre

À travers ce huis clos mondain, Pierre Assouline livre une satire cinglante de la grande bourgeoisie parisienne contemporaine. Cette critique sociale ne verse ni dans la caricature outrancière ni dans le manichéisme : les personnages conservent leur complexité, même si certains dialogues soulignent avec acuité la vacuité de leurs conversations et la persistance de leurs préjugés.

La dimension théâtrale des « Invités » saute aux yeux – un seul lieu, une unité de temps, des personnages archétypaux qui se dévoilent progressivement. Cette construction dramatique sert admirablement le propos : chaque convive porte un masque social qui se fissure au fil de la soirée. Les apartés et les non-dits prennent autant d’importance que les échanges verbaux.

Le personnage de Sonia apporte une profondeur supplémentaire à l’œuvre. Cette jeune femme cultivée d’origine maghrébine, qui prépare une thèse à la Sorbonne tout en travaillant comme domestique, bouleverse les codes établis. Sa présence contraint les autres protagonistes à révéler leur véritable nature, entre bienveillance feinte et racisme latent. Comme le note l’une des critiques, « elle devient le grain de sable qui fait déraper la soirée. Pour l’émerveillement des uns, pour le désespoir des autres. »

« Les invités » s’inscrit dans la lignée des grands textes de Pierre Assouline, notamment « Lutetia » et « La cliente », qui ont reçu des prix prestigieux. Cette œuvre plus intimiste n’en demeure pas moins percutante dans sa peinture des rapports sociaux. Le livre a d’ailleurs inspiré le film « Madame » d’Amanda Sthers en 2018, preuve de sa résonnance avec les problématiques contemporaines.

Aux éditions FOLIO ; 208 pages.