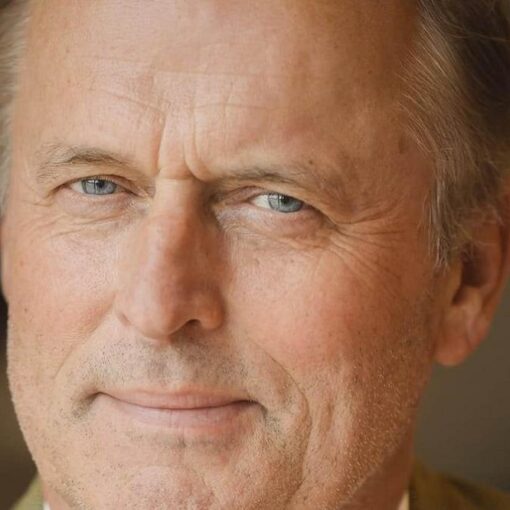

Peter Handke naît le 6 décembre 1942 à Griffen, en Carinthie (Autriche). Issu d’une famille modeste, il est le fils d’une mère d’origine slovène et d’un père allemand qu’il ne connaîtra pas durant son enfance. Son beau-père, un ancien soldat allemand devenu conducteur de tramway, est alcoolique et marque négativement sa jeunesse.

Après des études dans un internat catholique où il découvre la littérature à travers Faulkner, Dickens et Bernanos, il entame des études de droit à Graz qu’il abandonne en 1965 pour se consacrer à l’écriture. Son premier roman, « Les Frelons », est publié cette même année.

Sa carrière littéraire décolle véritablement en 1966 avec sa pièce provocante « Outrage au public ». Auteur prolifique, il écrit plus de 35 romans et essais, 15 pièces de théâtre et de nombreux scénarios. Il collabore notamment avec le cinéaste Wim Wenders pour « Les Ailes du désir » (1987). Son œuvre, marquée par un travail expérimental sur la langue, aborde des thèmes comme l’angoisse, l’incommunicabilité ou l’errance.

Dans les années 1990, ses prises de position en faveur de la Serbie durant la guerre de Yougoslavie suscitent de vives controverses. Installé en France depuis 1991, à Chaville près de Paris, il poursuit son œuvre et reçoit le prix Nobel de littérature en 2019.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. La femme gauchère (1976)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une maison moderne au pied de la montagne, Marianne mène une vie rangée avec Bruno, son mari, et leur fils de huit ans. Un jour, elle lui demande de partir, sans raison apparente. Cette rupture soudaine stupéfie son entourage : personne ne comprend ce geste radical qui chamboule leur existence paisible dans ce lotissement allemand des années 1970.

Libérée de son rôle d’épouse, Marianne reconstruit sa vie pas à pas. Elle renoue avec son ancien métier de traductrice, change la disposition des meubles, marche seule dans les rues la nuit. Autour d’elle gravitent différentes figures : un père fantasque, une amie institutrice, un éditeur, un acteur. Tous s’interrogent sur cette femme qui refuse désormais les attaches trop pesantes.

Autour du livre

Écrit en 1976 à Paris, ce texte s’inscrit dans le contexte des mouvements féministes des années 70, bien que Handke lui-même refuse cette lecture exclusivement féministe. L’auteur autrichien explique avoir puisé son inspiration dans l’observation des femmes seules qu’il apercevait depuis son appartement de Francfort, où il vivait alors avec sa fille.

La particularité première du livre réside dans son traitement des personnages. Marianne, figure centrale, n’est presque jamais nommée mais désignée comme « la femme », procédé qui accentue la distance narrative tout en conférant une portée universelle à son expérience. À l’inverse, les autres protagonistes conservent leurs prénoms : Bruno le mari, Franziska l’amie institutrice, Stefan l’enfant. Cette dissymétrie dans la nomination n’apparaît pas fortuite mais traduit la quête identitaire de Marianne.

Le titre lui-même recèle une ambiguïté significative : il ne renvoie pas à une caractéristique physique de l’héroïne mais au titre d’une chanson en anglais, « The Left-handed Woman », qu’elle écoute de façon répétitive. Le terme « gauche » suggère ici maladresse ou étrangeté plutôt qu’une latéralité physique.

La structure narrative adopte une forme cinématographique – Handke adaptera d’ailleurs lui-même son texte au cinéma en 1978, avec Edith Clever et Bruno Ganz dans les rôles principaux. Les scènes se succèdent comme des plans-séquences, privilégiant l’observation des gestes quotidiens à l’analyse psychologique. Cette écriture épurée, presque clinique, renforce paradoxalement l’intensité émotionnelle du récit.

« La femme gauchère » interroge les notions de liberté et de solitude en les entremêlant de manière complexe. La protagoniste affirme préférer être « apaisée » plutôt qu’ « heureuse », déclarant même : « J’ai peur du bonheur. Je crois que je n’y tiendrais pas, là dans la tête. Je deviendrais folle pour toujours ou je mourrais. Ou je tuerais quelqu’un. »

La scène finale rassemble tous les personnages chez Marianne dans une atmosphère dionysiaque inattendue, suggérant une possible réconciliation entre solitude choisie et ouverture aux autres. Le livre se clôt sur une citation des « Affinités électives » de Goethe, établissant un dialogue avec la tradition littéraire allemande.

Couronné par un succès immédiat en Allemagne, « La femme gauchère » reçoit également un accueil enthousiaste en Italie, notamment de la part d’intellectuels comme Claudio Magris. Cette réception favorable contribue à établir Handke comme figure majeure de la littérature contemporaine, bien avant l’attribution controversée du Prix Nobel en 2019.

Aux éditions FOLIO ; 128 pages.

2. Le malheur indifférent (1972)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le 21 novembre 1971, la mère de Peter Handke met fin à ses jours à l’âge de 51 ans. Quelques semaines plus tard, l’écrivain autrichien entreprend de retracer son existence, de son enfance dans un village de Carinthie jusqu’à son suicide.

Cette femme, née en 1920 dans une famille modeste, rêvait d’étudier mais la vie en a décidé autrement. À 22 ans, elle tombe enceinte d’un officier allemand déjà marié. Elle épouse alors un sous-officier de la Wehrmacht qu’elle n’aime pas. S’ensuivent des années de privation dans l’Allemagne d’après-guerre, puis un retour dans son village natal. Peu à peu, cette jeune femme qui aspirait à la liberté se referme sur elle-même, rongée par la mélancolie. À trente ans, sa vie semble déjà terminée.

Autour du livre

Sept semaines après le suicide de sa mère, Peter Handke commence à écrire ce qui deviendra « Le malheur indifférent ». Cette urgence d’écrire, ressentie dès les funérailles, traduit le besoin impérieux de saisir une expérience qui menace de s’effacer dans « le mutisme hébété » de la perte. Face à ce projet délicat, Handke se trouve confronté à deux écueils majeurs : la tentation de simplement relater les faits et celle de laisser un individu « se noyer sans douleur dans des phrases poétiques ».

La singularité de ce texte réside dans sa construction même. En évitant soigneusement le piège de l’épanchement sentimental, Handke adopte une approche distanciée qui confère paradoxalement plus de force au récit. Il ne nomme jamais sa mère, utilise d’abord le pronom impersonnel « on » avant de passer au « elle », et se désigne lui-même comme « l’enfant ». Cette mise à distance volontaire s’accompagne d’un usage particulier des majuscules pour souligner certains mots clés, créant ainsi une tension permanente entre l’objectivité apparente du récit et l’émotion contenue.

À travers l’histoire individuelle de cette femme née en 1920 dans un village autrichien, transparaît le portrait d’une génération entière de femmes broyées par leur époque. Les contraintes sociales, la pauvreté, la guerre, puis la société de consommation dessinent les contours d’une existence étouffée. Karl Ove Knausgård considère d’ailleurs cette œuvre comme « l’un des livres les plus importants écrits en allemand à notre époque ».

Publié en 1972, « Le malheur indifférent » marque aussi un tournant dans l’écriture de Handke. Cette tentative de capture d’une vie qui échappe aboutit à une forme littéraire nouvelle où l’échec même de l’entreprise devient constitutif de l’œuvre. L’impossibilité d’écrire sur la mort d’un proche sans trahir la vérité de l’expérience trouve ici sa résolution dans l’aveu même de cette impossibilité.

L’ouvrage a connu plusieurs adaptations : un téléfilm produit par l’ORF en 1974 avec Helmut Lohner comme narrateur, une adaptation théâtrale au Burgtheater de Vienne en 2014, et une version radiophonique en 1992 par la SRF avec Alexander Tschernek et Hille Darjes.

Aux éditions FOLIO ; 128 pages.

3. La courte lettre pour un long adieu (1972)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début des années 1970, un écrivain autrichien débarque aux États-Unis. À peine arrivé dans son hôtel, il découvre une lettre de sa femme Judith qui lui intime l’ordre de ne surtout pas la chercher à New York. Cette injonction déclenche chez lui une réaction paradoxale : il se lance dans une traversée du continent américain, oscillant entre la tentation de retrouver son épouse et le besoin de la fuir.

De Providence à la côte Pacifique, le protagoniste enchaîne les rencontres et les étapes. Il croise Claire, une ancienne maîtresse, observe des couples dysfonctionnels, dialogue avec son frère le temps d’une scène insolite. Pendant ce temps, sa femme le suit à distance, dans un jeu de cache-cache où chacun devient tour à tour le chasseur et la proie, jusqu’à la confrontation finale.

Autour du livre

Publié en 1972, ce texte de Peter Handke s’inscrit dans une période charnière de la carrière de l’écrivain autrichien. La narration, qui suit un Autrichien d’une trentaine d’années parcourant les États-Unis, compose un récit à la croisée des genres : road-movie, histoire d’amour toxique, méditation existentielle. La construction même du livre, divisée en deux parties – « La courte Lettre » et « Le long Adieu » – fait écho au « Long Goodbye » de Raymond Chandler, clin d’œil au roman noir américain.

L’Amérique dépeinte par Handke ne relève pas du simple décor : elle devient un territoire mental où se déploie l’aliénation du protagoniste. Les paysages américains, les motels, les stations-service apparaissent comme des images stéréotypées qui renvoient au narrateur sa propre étrangeté. Cette vision européenne des États-Unis trouve d’ailleurs un prolongement cinématographique dans « Alice dans les villes » de Wim Wenders (1974), film largement inspiré par ce texte.

La présence du cinéma irrigue d’ailleurs l’ensemble du récit, culminant dans une rencontre finale avec John Ford. Cette apparition du célèbre réalisateur ne relève pas du simple artifice narratif : elle participe d’une réflexion plus large sur l’identité américaine, incarnée par la formule de Ford « Nous les américains, nous disons ‘nous’… Nous n’avons pas de relations aussi solennelles avec notre moi que vous. »

Handke trace également le portrait d’une relation conjugale destructrice, où l’amour a cédé la place à la violence. La femme du narrateur, Judith, devient une présence fantomatique qui le précède ou le suit dans chaque ville, créant une tension narrative qui emprunte autant au thriller psychologique qu’au roman existentialiste.

Plus qu’un simple roman d’apprentissage ou qu’une histoire de séparation, le texte de Handke interroge la possibilité même d’être au monde. Son protagoniste, perpétuellement en décalage, oscille entre observation clinique de son environnement et moments de déréalisation complète. Cette tension trouve son expression dans une narration qui alterne entre descriptions minutieuses du quotidien et passages oniriques.

La dimension autobiographique du texte mérite d’être soulignée : Handke, qui avait alors le même âge que son personnage, venait lui-même de traverser une séparation douloureuse. Cette expérience personnelle nourrit la précision avec laquelle il décrit les états de conscience altérée de son narrateur.

Aux éditions FOLIO ; 176 pages.

4. L’angoisse du gardien de but au moment du penalty (1970)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début des années 1970, Joseph Bloch travaille comme monteur dans une usine allemande. Cet ancien gardien de but international démissionne sur un malentendu : le simple regard de son contremaître lui fait croire à son renvoi. Il commence alors à déambuler sans but dans la ville, multipliant les séances de cinéma et scrutant avec une attention obsessionnelle son environnement. Un soir, dans un accès de violence inexpliqué, il tue une ouvreuse de cinéma qui l’avait raccompagné chez elle.

Pour échapper aux conséquences de son crime, il se réfugie dans une bourgade proche de la frontière, où une amie tient une auberge. L’esprit de Bloch continue de se déliter : il provoque des bagarres, passe des coups de téléphone énigmatiques et perçoit des menaces imaginaires dans les gestes les plus anodins. Sa conscience fragmentée ne retrouvera un semblant d’unité que face à un gardien de but arrêtant un penalty.

Autour du livre

À travers l’histoire d’un ancien gardien de but devenu monteur, Peter Handke livre en 1970 une œuvre singulière qui s’inscrit dans la lignée des grands textes sur l’aliénation mentale. La lecture de « Die beginnende Schizophrenie » (Le début de la schizophrénie) de Klaus Conrad influence sensiblement la construction du personnage principal, Josef Bloch. Handke souhaite présenter l’expérience schizophrénique non comme une pathologie mais comme un élément normal de l’existence.

La narration se distingue par son caractère clinique et minimaliste. Les phrases courtes et sèches reflètent l’état mental du protagoniste, dont la perception du monde se désagrège progressivement. Cette désintégration se manifeste notamment dans son rapport au langage : Bloch questionne les connecteurs logiques, s’interroge sur le sens des mots les plus simples, et en vient même à ne plus pouvoir former des images mentales. Sa sensibilité aux sons s’exacerbe jusqu’à l’insupportable – il perçoit jusqu’aux grains de poussière heurtant les vitres.

« L’angoisse du gardien de but au moment du penalty » établit un parallèle avec « L’Étranger » de Camus, notamment dans le traitement du meurtre, acte gratuit décrit sans affect ni remords. Mais là où Meursault conserve une certaine cohérence, Bloch sombre dans une confusion mentale croissante. Son errance géographique double une errance psychique où la frontière entre réel et imaginaire s’estompe progressivement.

La dimension linguistique occupe une place centrale. Au fil des pages, le texte lui-même se désagrège : des pictogrammes remplacent les mots, traduisant l’impossibilité croissante du personnage à appréhender le monde par le langage. Cette crise du sens culmine dans les dernières pages, où la métaphore du gardien de but immobile face au penalty prend tout son sens : seule l’immobilité permet de voir le ballon atterrir dans ses bras.

« L’angoisse du gardien de but au moment du penalty » s’impose comme une œuvre majeure de la littérature germanophone du XXe siècle, questionnant les fondements mêmes de notre rapport au réel et au langage. Sa publication en 1970 coïncide avec un moment charnière de l’histoire allemande, entre les séquelles de la guerre et l’émergence d’une nouvelle société, contexte qui résonne avec le sentiment de déracinement vécu par le protagoniste.

Wim Wenders adapte le roman au cinéma en 1972, en préservant l’atmosphère étrange et déconnectée du texte original à travers des scènes désarticulées qui maintiennent le caractère surréel. Cette première collaboration entre Handke et Wenders marque le début d’une longue relation artistique.

Aux éditions FOLIO ; 160 pages.

5. Par une nuit obscure je sortis de ma maison tranquille (1997)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Taxham, petite ville isolée en périphérie de Salzbourg, un pharmacien passionné de champignons raconte son histoire à un écrivain. Cet homme, qui vit séparé de sa femme sous le même toit et n’a plus de nouvelles de son fils, décide un soir de quitter sa « maison tranquille ». Devenu muet suite à une agression, il fait la connaissance d’un poète et d’un ancien champion olympique de ski avec lesquels il part sur les routes. Leur périple les mène jusqu’en Andalousie, où le pharmacien poursuit seul son chemin à travers une steppe mystérieuse. Ce n’est qu’après cette traversée initiatique qu’il retrouve la parole et regagne Taxham, transformé par son expérience.

Autour du livre

Prix Nobel de littérature 2019, Peter Handke livre avec « Par une nuit obscure je sortis de ma maison tranquille » une méditation sur l’isolement et la quête de soi. Le choix de Taxham comme décor initial s’avère significatif : cette ville-dortoir enclavée entre un aéroport, une autoroute et une voie ferrée symbolise l’enfermement moderne. Le mutisme du protagoniste, loin d’être anecdotique, incarne la rupture nécessaire avec une existence sclérosée.

La narration entremêle plusieurs niveaux : le pharmacien relate son histoire à l’écrivain qui, à son tour, la transmet au lecteur. Cette structure complexe questionne la nature même du récit et sa transmission. Le protagoniste insiste d’ailleurs sur la différence fondamentale entre parole et écriture : « Du coup le conducteur eut l’impression que ce qu’il était en train de vivre là […] s’écrivait en même temps que cela se produisait. »

La dimension onirique s’intensifie progressivement, estompant les frontières entre réel et imaginaire. L’apparition improbable d’une steppe entre l’Autriche et l’Espagne transcende la géographie conventionnelle pour créer un espace mental où le protagoniste affronte ses démons intérieurs. Les champignons, omniprésents, constituent plus qu’un simple hobby : ils incarnent la frontière ténue entre réalité et hallucination.

Le roman s’inscrit dans la tradition du « Bildungsroman » allemand tout en la subvertissant. Comme le souligne Jens Jessen dans la Berliner Zeitung, il s’agit d’un « roman d’apprentissage sans apprentissage », d’un « roman d’aventures sans aventures », d’un « roman d’amour sans amour ». Ces structures traditionnelles sont présentes mais délibérément vidées de leur substance habituelle. La critique internationale souligne la singularité de « Par une nuit obscure je sortis de ma maison tranquille », qui, selon le New York Times Book Review, se présente comme « un conte initiatique moderne où le Graal n’est jamais défini ni aperçu, mais plutôt pressenti par le lecteur et le héros au fil du périple ».

Aux éditions FOLIO ; 229 pages.

6. Mon année dans la baie de Personne (1994)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Il y a eu une fois dans ma vie où j’ai fait l’expérience de la métamorphose. » Ainsi commence ce récit dans lequel Georg Keuschnig, écrivain autrichien habitant près de Paris, entreprend de raconter une année de sa vie. En 1997, il s’établit dans une banlieue tranquille qu’il baptise « la baie de Personne », à la recherche d’une nouvelle transformation intérieure. Divorcé de son épouse catalane et éloigné de son fils Valentin, il alterne entre moments de profonde solitude et observations minutieuses de son environnement. Depuis sa retraite aux abords de la forêt, il suit mentalement les trajectoires de ses amis dispersés à travers le monde – un architecte, un chanteur, un peintre – tout en questionnant sa place dans l’existence et son rapport aux autres.

Autour du livre

« Mon année dans la baie de Personne » est généralement considéré comme l’œuvre majeure de Peter Handke. Le texte se déploie en quatre parties, passant de l’introspection intime aux récits des amis du narrateur, pour culminer dans la chronique de cette année particulière. La dimension autobiographique transparaît clairement : comme son personnage, Handke est un écrivain autrichien ayant vécu en banlieue parisienne. Le choix du nom « Keuschnig » n’est pas anodin, puisqu’il renvoie à la fois à un personnage précédent de Handke et, par le diminutif « Gregor K. », au Gregor Samsa de Kafka.

L’originalité du livre réside dans sa construction narrative singulière. Le narrateur devient le point focal où convergent les récits de ses amis voyageurs, créant une polyphonie d’expériences qui transcende le cadre apparemment étroit de la « baie ». La solitude revendiquée n’empêche pas une ouverture sur le monde, notamment à travers ces amitiés distantes que le narrateur cultive avec une attention particulière.

L’écriture de Handke mêle observations naturalistes précises – descriptions de lézards s’accouplant ou d’abeilles se battant – et méditations philosophiques sur l’existence. Cette alliance entre le concret et l’abstrait caractérise l’ensemble de l’œuvre, qui oscille constamment entre le quotidien le plus banal et des questionnements existentiels profonds.

La réception critique souligne la nature hybride du texte, à la fois roman, poème et carnet d’observations. Si certains lecteurs déplorent des longueurs, d’autres saluent la capacité de l’auteur à transformer un territoire a priori sans intérêt en un espace de révélations intimes et universelles. Dans la lignée de Rilke et Pessoa, auxquels il est souvent comparé, Handke livre ici une méditation sur la solitude créatrice et la possibilité d’une métamorphose intérieure.

Aux éditions FOLIO ; 720 pages.