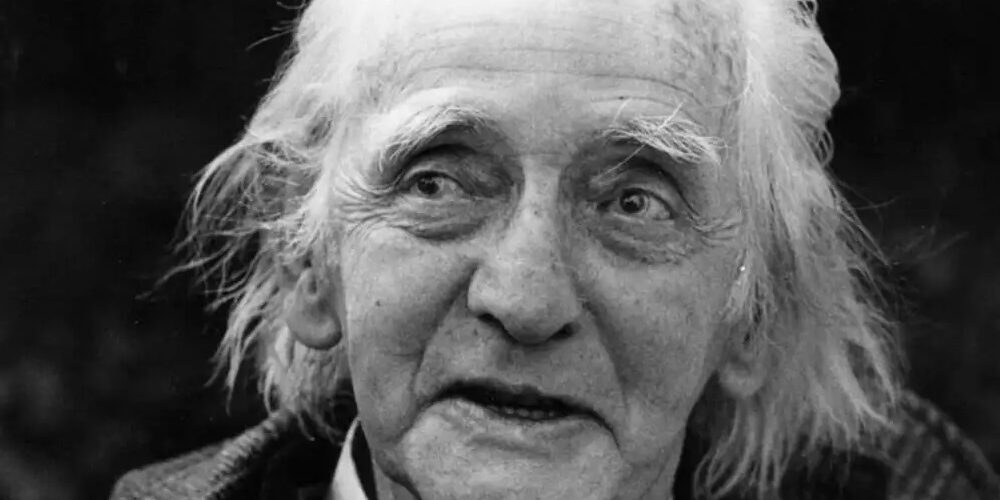

Louis Guilloux naît le 15 janvier 1899 à Saint-Brieuc dans une famille modeste – son père est cordonnier et militant socialiste, sa mère modiste. Il grandit dans un milieu marqué par les difficultés matérielles mais aussi par l’engagement politique. Élève boursier au lycée de Saint-Brieuc, il développe une passion pour l’anglais et fait des rencontres intellectuelles déterminantes, notamment celle du philosophe Georges Palante.

En 1918, il part pour Paris où il vit de petits métiers tout en commençant à écrire dans la presse. Son premier roman, « La maison du peuple », publié en 1927, le fait remarquer sur la scène littéraire. Il se marie en 1924 avec Renée Tricoire, professeure de lettres.

Les années 1930 sont marquées par une intense activité littéraire et politique. Il publie plusieurs romans dont « Le Sang noir » (1935), considéré comme son chef-d’œuvre. Il s’engage dans la lutte antifasciste et participe au Congrès des écrivains pour la défense de la culture en 1935. Il voyage en URSS avec André Gide en 1936.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il reste à Saint-Brieuc où il aide discrètement la Résistance. À la Libération, il devient interprète pour l’armée américaine, une expérience qu’il relatera plus tard dans « O.K., Joe ! » (1976).

Son roman « Le jeu de patience » obtient le prix Renaudot en 1949. Dans les décennies suivantes, il continue d’explorer différentes formes romanesques, publiant notamment « Les Batailles perdues » (1960) et « Coco perdu » (1978). Il entretient des amitiés littéraires importantes, notamment avec Albert Camus.

Louis Guilloux meurt le 14 octobre 1980 à Saint-Brieuc, sa ville natale qu’il n’a jamais vraiment quittée et qui sert de cadre à la plupart de ses romans. Son œuvre, marquée par un profond humanisme et une attention constante aux plus démunis, témoigne des grands bouleversements du XXe siècle.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Le Sang noir (roman, 1935)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Le Sang noir » se déroule en 1917 dans une ville de province française jamais nommée mais qui évoque Saint-Brieuc. Le protagoniste est François Merlin, surnommé « Cripure » par ses élèves en référence à la « Critique de la raison pure » de Kant. Ce professeur de philosophie est un personnage atypique : intellectuel brillant mais physiquement disgracié par une acromégalie qui déforme ses pieds, il vit reclus avec Maïa, une ancienne prostituée illettrée, et une meute de chiens. Hanté par le souvenir de Toinette, son amour de jeunesse qui l’a quitté pour un officier, Cripure nourrit l’amertume d’une carrière universitaire avortée après l’échec de sa thèse.

Le roman se concentre sur une seule journée, alors que les mutineries secouent le front et que la révolution gronde en Russie. Cette journée bascule quand une cérémonie est organisée au lycée pour décorer Mme Faurel, l’épouse du député. Cripure s’y confronte à Nabucet, un collègue fat et patriote qui incarne tout ce qu’il méprise dans cette société provinciale. L’altercation dégénère en gifle publique. Un duel est organisé, puis annulé par les témoins qui jugent le combat inéquitable vu l’infirmité de Cripure. De retour chez lui, accablé par cette nouvelle humiliation, il découvre que ses chiens ont déchiqueté son manuscrit, la « Chrestomathie », dans lequel il plaçait ses derniers espoirs de reconnaissance. Ce sera l’élément déclencheur de son suicide.

Autour du livre

À travers l’histoire d’un seul jour de 1917, « Le Sang noir » dépeint la déliquescence morale d’une société provinciale pendant la Grande Guerre. La composition du livre frappe par son unité temporelle : tout se déroule en vingt-quatre heures, permettant de saisir la quintessence des personnages dans leurs actions quotidiennes.

La genèse de l’œuvre s’enracine dans la propre expérience de Louis Guilloux. Le personnage de Cripure s’inspire directement de Georges Palante, son professeur de philosophie au lycée de Saint-Brieuc. Comme son double littéraire, Palante souffrait d’acromégalie et s’est suicidé en 1925. Cette transposition du réel dans la fiction se manifeste aussi dans le choix du cadre : bien que jamais nommée, la ville du roman évoque clairement Saint-Brieuc.

Lors de sa publication en 1935 chez Gallimard, « Le Sang noir » suscite l’enthousiasme d’André Malraux et d’André Gide. La presse salue unanimement l’œuvre, à l’exception du journal « Le Temps » et de « L’Action française ». Le livre manque de peu le prix Goncourt, perdu d’une voix face à « Sang et lumières » de Joseph Peyré. Cette « défaite » provoque une mobilisation des écrivains de gauche qui organisent un meeting de « Défense du roman français » à la Maison de la culture, avec la participation notamment d’André Malraux, Jean Cassou, Aragon et Paul Nizan.

En 2006, Peter Kassovitz en réalise une version télévisée avec Rufus dans le rôle de Cripure. En 2014, François Fayt transpose l’œuvre en opéra allemand sous le titre « Das schwarze Blut », créé au théâtre d’Erfurt en Thuringe. Jorge Semprun considérait ce livre comme l’un des plus grands romans français du XXe siècle, tandis qu’Albert Camus admirait comment Guilloux « ne flatte ni ne méprise le peuple dont il parle et lui restitue la seule grandeur qu’on ne puisse lui arracher, celle de la vérité ».

Aux éditions FOLIO ; 627 pages.

2. Le pain des rêves (roman, 1942)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À la veille de la Première Guerre mondiale, dans les quartiers déshérités de Saint-Brieuc, un jeune garçon grandit au sein d’une famille démunie, logée dans une ancienne écurie de la rue du Tonneau. Le père a disparu sans explication, laissant sa femme Mado et leurs enfants sous la protection du grand-père, un tailleur qui s’épuise à la tâche pour assurer leur survie. Parmi les frères du narrateur, l’un sillonne les mers comme marin au long cours tandis que Pélo, infirme, reste cloué dans son fauteuil. Le quotidien de cette famille modeste s’écoule entre les ruelles mal famées, les maisons de prostitution et les cafés douteux qui constituent leur environnement immédiat.

Le décès du grand-père marque une rupture décisive dans leur existence. L’intervention des œuvres sociales leur permet d’accéder à un logement plus décent, tandis qu’une comtesse philanthrope prend Pélo sous son aile et finance son séjour en sanatorium. C’est alors qu’apparaît la cousine Zabelle, personnage fantasque fraîchement revenue de Toulon. Elle débarque accompagnée de son mari Michel, dit « le pauvre Michel », et de son amant surnommé le Moco.

Cette arrivée fracassante ouvre au jeune narrateur les portes d’un univers insoupçonné, fait de légèreté et d’arts mondains, en total contraste avec son quotidien austère. À travers son regard d’enfant, la misère et la crasse de la rue du Tonneau se parent d’une lumière nouvelle, transfigurées par ses rêveries et son imagination fertile.

Autour du livre

Rédigé « au plus noir de l’Occupation », « Le pain des rêves » doit son existence à une période où l’amertume de la vie publique pousse sans doute Louis Guilloux vers l’introspection intimiste. Cette œuvre survient après la reconnaissance politique de l’écrivain, déjà remarqué comme secrétaire du premier Congrès mondial des écrivains antifascistes et responsable du Secours rouge venu en aide aux réfugiés de l’Allemagne nazie ainsi qu’aux Républicains espagnols.

Si certains critiques considèrent ce texte comme autobiographique, plusieurs éléments incitent à nuancer cette interprétation. La principale divergence réside dans l’éviction de la figure paternelle, remplacée par celle du grand-père tailleur. Cette modification narrative prend tout son sens quand on sait que le véritable père de Guilloux, cordonnier et militant socialiste émancipé, constituait une figure héroïque bien connue des lecteurs à travers « La maison du peuple ».

Le texte se démarque par sa construction narrative singulière. Les mouvements de l’âme s’y dessinent imperceptiblement, sans recourir aux événements décisifs ni aux symboles explicites qui scandent habituellement les récits d’initiation. Cette maturation silencieuse du protagoniste culmine dans l’excipit, quand le jeune narrateur s’adresse à son grand-père pour lui signifier qu’il est devenu un homme.

Le succès de cette œuvre, couronnée par le Prix du roman populiste en 1942, s’est prolongé jusque dans les années 1970 avec une adaptation télévisée. Les scènes scolaires ont été tournées à l’école Baratoux de Saint-Brieuc, tandis que les vieux quartiers de la ville, notamment la rue Fardel, ont servi de décor au tournage. Ces lieux, toujours visibles aujourd’hui, témoignent de l’ancrage profond du récit dans la topographie briochine.

« Le pain des rêves » se distingue des autres œuvres de Guilloux, notamment « Le Sang noir » et son personnage de Cripure immortalisé à l’écran par Rufus. Le regard du narrateur transfigure la misère sans jamais céder au pathos : les taudis, la crasse et l’ennui s’effacent derrière une narration lumineuse où perce l’humour. Cette capacité à « rendre la misère heureuse » constitue la force majeure du texte.

Aux éditions FOLIO ; 512 pages.

3. La maison du peuple (roman, 1927)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une petite ville de Bretagne, à l’aube du XXe siècle, un cordonnier nommé François Quéré fait vivre tant bien que mal sa famille grâce à son modeste atelier. Son fils Louis, encore enfant, assiste aux premiers pas de son père dans le militantisme socialiste, encouragé par le Dr Rébal qui insuffle ces idées nouvelles parmi les ouvriers de Saint-Brieuc. Porté par ses convictions et le soutien de ses camarades, François participe à la création d’une section locale du parti, qui attire bientôt de nombreux adhérents.

L’engagement politique du cordonnier suscite l’hostilité de la bourgeoisie locale : les commandes se raréfient, mettant en péril l’équilibre économique déjà fragile du foyer. Les divisions qui apparaissent au sein du mouvement lors des élections municipales n’entament pourtant pas la détermination de François. Il conçoit alors un projet qui cristallise tous ses espoirs : bâtir une « Maison du peuple », espace dédié à l’instruction et à l’émancipation des ouvriers. « Chez nous nous serons libres. Nous ne devrons rien à personne », déclare-t-il avec ferveur. Mais l’éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914 vient brutalement interrompre toute initiative.

Autour du livre

La force de ce premier opus de Louis Guilloux réside dans son habileté à saisir l’essence d’une époque à travers le regard d’un enfant. Cette perspective singulière permet d’aborder les thèmes politiques et sociaux sans militantisme exacerbé, en les ancrant dans la réalité quotidienne d’une famille ouvrière. Le personnage de la grand-mère incarne particulièrement cette dignité des « petits » : refusant de laisser ses proches entrer chez elle pour leur cacher son indigence, elle symbolise la fierté silencieuse d’une classe sociale qui lutte pour préserver son honneur malgré la misère.

La dimension autobiographique du récit, saluée par Albert Camus dans sa préface, confère à l’œuvre une authenticité poignante. Sans jamais verser dans le pathos, les scènes se succèdent avec une sobriété qui fait écho au dénuement des personnages : le chômage du père, la maladie de la mère, le décès de l’aïeule. Ces épreuves, racontées en courtes séquences, témoignent d’un monde disparu où les objets s’achetaient pour durer une vie, où les artisans – cordonniers, réparateurs de parapluies – occupaient une place centrale dans la société.

La publication de « La maison du peuple » en 1927 s’inscrit dans le prolongement du naturalisme du siècle précédent, tout en annonçant déjà les thèmes qui feront la renommée de Guilloux, notamment avec « Le Sang noir ». Les dialogues entre le père revendicatif et la mère conciliante illustrent les tensions qui traversent la société française d’avant-guerre, où les femmes demeurent largement attachées aux valeurs traditionnelles tandis que leurs époux s’engagent dans la lutte sociale. Cette chronique familiale et politique brosse ainsi le portrait d’une génération qui verra ses espoirs d’émancipation brutalement interrompus par la Grande Guerre.

Aux éditions GRASSET ; 224 pages.

4. O.K., Joe ! (témoignage, 1976)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En août 1944, dans une Bretagne fraîchement libérée où résonnent encore les canons de Brest, Louis Guilloux, employé municipal de Saint-Brieuc, accepte un poste d’interprète auprès de l’armée américaine. Sa tâche consiste à traduire les témoignages des victimes françaises lors des procès en cour martiale. Les accusations portent essentiellement sur des viols et des meurtres perpétrés par des soldats américains contre la population civile.

Dans cette atmosphère trouble de l’immédiat après-guerre, où s’entremêlent la joie de la Libération et les règlements de compte contre les collaborateurs présumés, Guilloux travaille aux côtés de Bob Stone et Will Bradford, deux officiers chargés des enquêtes. Les journées s’écoulent entre interrogatoires de témoins, audiences au tribunal et trajets en Jeep à travers la campagne bretonne. Mais une réalité dérangeante s’impose peu à peu : les accusés sont systématiquement des soldats noirs, et les verdicts sont implacables – la peine capitale.

Lorsque Guilloux ose interroger ses collègues américains sur cette troublante récurrence, il se heurte à leur incompréhension : « Mais parce qu’ils le sont ! », lui répond-on, comme une évidence qui n’appelle aucune remise en question. La situation devient d’autant plus insoutenable quand un soldat blanc, jugé pour des faits similaires, est acquitté. Cette expérience met en lumière le fossé entre l’image des libérateurs – ces soldats décontractés distribuant chewing-gums et chocolats – et la réalité d’une armée marquée par un racisme institutionnel.

Autour du livre

Cette œuvre de 144 pages résulte d’une longue maturation : il aura fallu trois décennies à Louis Guilloux pour écrire sur son expérience d’interprète dans l’armée américaine. En 1976, quand paraît enfin « O.K., Joe ! », le contexte a changé : les États-Unis sortent du Vietnam, et la ségrégation des Noirs américains a évolué depuis 1944. Cette distance temporelle permet à Guilloux d’aborder avec acuité la complexité de cette période historique.

La force du texte réside dans sa façon d’interroger les contradictions de la Libération. Les soldats américains apparaissent sous un double visage : celui du libérateur sympathique distribuant chocolats et cigarettes, et celui d’une armée reproduisant les préjugés raciaux de sa société. Cette dualité s’incarne dans leur cordialité superficielle, symbolisée par leurs incessants « OK » enthousiastes qui masquent une réalité plus sombre.

Le livre suscite un regain d’intérêt en 2022 lors de sa réédition, notamment grâce à la préface incisive d’Éric Vuillard qui replace le récit dans son contexte historique. L’universitaire américaine Alice Kaplan s’empare également du sujet dans « L’interprète », où elle examine le racisme institutionnel dans l’armée américaine de 1944. En 2023, le documentaire « Ok, Joe ! » de Philippe Baron poursuit cette réflexion en donnant la parole aux descendants des victimes et en faisant intervenir l’historienne Mary Louise Roberts, autrice de « Des G.I.’s et des femmes ».

Les statistiques révélées par ces travaux donnent tout leur poids au témoignage de Guilloux : sur 191 soldats accusés de viol en France entre 1942 et 1946, 139 étaient noirs. Sur 70 condamnés à mort, 55 appartenaient à la communauté afro-américaine, alors que les soldats noirs ne représentaient que 10 % des effectifs. Ces chiffres brutaux confirment l’intuition qui traverse tout le livre : derrière la façade joviale du « Ok, Joe ! » se cache une justice militaire à deux vitesses.

Aux éditions FOLIO ; 144 pages.