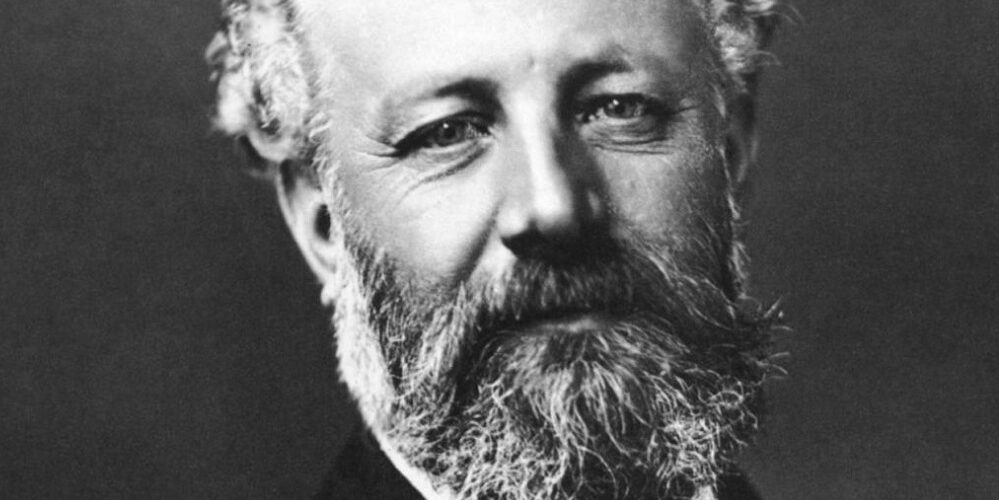

Jules Verne (1828-1905) est l’un des écrivains français les plus célèbres et les plus traduits au monde. Né à Nantes dans une famille bourgeoise, il manifeste très tôt un intérêt pour la littérature et l’écriture, malgré les pressions de son père qui le destine au droit.

Après des études de droit à Paris, il choisit de se consacrer à la littérature, écrivant d’abord des pièces de théâtre. Sa rencontre décisive avec l’éditeur Pierre-Jules Hetzel en 1862 marque un tournant dans sa carrière. En 1863, il publie « Cinq semaines en ballon », son premier grand succès qui lance la série des « Voyages extraordinaires ».

Installé à Amiens à partir de 1871, il produit ses œuvres les plus célèbres comme « Vingt mille lieues sous les mers », « Le Tour du monde en 80 jours », et « De la Terre à la Lune ». Ses romans mêlent aventures, science et géographie, un nouveau genre littéraire qui influencera la science-fiction.

Conseiller municipal d’Amiens pendant 16 ans et membre de l’Académie des sciences, lettres et arts d’Amiens, il mène une vie rangée tout en continuant à écrire énormément. Passionné de navigation, il possède successivement trois bateaux baptisés « Saint-Michel ».

Malgré sa popularité mondiale et ses nombreux succès (62 romans et 18 nouvelles), il n’accédera jamais à l’Académie française, ce qu’il regrettera toute sa vie. Il meurt à Amiens en 1905, laissant une œuvre qui continue d’inspirer lecteurs, artistes et cinéastes. Il est l’un des auteurs les plus adaptés au cinéma et le plus traduit au monde après Agatha Christie.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Les Enfants du capitaine Grant (1868)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1864, au large de Glasgow, Lord et Lady Glenarvan découvrent dans le ventre d’un requin une bouteille contenant un message de détresse. Le document, partiellement effacé par l’eau de mer, révèle que le capitaine Grant et deux de ses hommes ont fait naufrage quelque part sur le 37e parallèle sud. Sans plus d’indices sur la longitude exacte, le couple décide de monter une expédition à bord de leur yacht, le Duncan, pour retrouver les survivants. Ils embarquent avec eux les enfants du capitaine disparu : Mary, 16 ans, et Robert, 12 ans.

À la dernière seconde, l’équipage accueille un personnage inattendu : Jacques Paganel, un éminent géographe français qui s’est trompé de navire. Commence alors une circumnavigation le long du 37e parallèle, de la Patagonie à la Nouvelle-Zélande en passant par l’Australie. Entre séismes, inondations et rencontres avec des tribus hostiles, les aventuriers affrontent mille périls. Leur quête se complique encore davantage quand ils comprennent qu’un membre de leur équipe n’est pas celui qu’il prétend être.

Autour du livre

Initialement publié en feuilleton dans le Magasin d’éducation et de récréation entre 1865 et 1867, « Les Enfants du capitaine Grant » constitue le premier volet d’une trilogie qui se poursuit avec « Vingt mille lieues sous les mers » et s’achève avec « L’Île mystérieuse ».

Le récit se structure autour d’une quête qui sert de prétexte à une circumnavigation dans l’hémisphère austral, permettant à Verne d’instruire ses lecteurs à travers les péripéties de ses personnages. La figure du géographe français Jacques Paganel, scientifique érudit mais étourdi, devient le vecteur idéal pour distiller des connaissances sur l’histoire des grandes découvertes et l’exploration des territoires traversés. Ses leçons improvisées abordent aussi bien les explorateurs de l’Amérique – Christophe Colomb, Amerigo Vespucci – que ceux de l’Afrique avec Bartolomeu Dias, ou encore ceux de l’Océan Indien et Pacifique comme La Pérouse.

La particularité du roman réside dans l’alternance entre les périls naturels et humains : le premier tome confronte les protagonistes aux forces de la nature (séismes, inondations, animaux sauvages), tandis que les deux suivants les opposent à des adversaires humains, notamment des bagnards évadés et des cannibales. L’intrigue se démarque également par sa dimension romanesque inhabituelle chez Verne – peut-être sous l’influence de son éditeur Hetzel – même si l’auteur ne s’attarde guère sur les scènes sentimentales.

Le personnage d’Ayrton, abandonné sur l’île Tabor, établit un pont narratif avec « L’Île mystérieuse » où il réapparaît, créant ainsi une continuité entre les œuvres. Cette interconnexion témoigne d’une volonté de construire un univers cohérent qui traverse plusieurs romans.

Le succès de l’œuvre se mesure à ses nombreuses adaptations, du théâtre au cinéma. Verne lui-même collabore avec Dennery pour en tirer une pièce en 1878. L’adaptation soviétique de 1936 par Vladimir Vaïnchtok marque particulièrement les esprits grâce à la partition musicale d’Isaac Dounaïevski, considérée comme l’un des chefs-d’œuvre du compositeur. Walt Disney s’empare également du récit en 1962 avec une version hollywoodienne mettant en scène Maurice Chevalier et George Sanders.

Certains anachronismes et incohérences parsèment néanmoins le texte, comme des dates contradictoires ou des erreurs de calcul dans le nombre de bœufs de l’expédition. Ces imperfections, qui ont survécu jusqu’aux éditions contemporaines, n’entament cependant pas la cohérence globale du récit.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 925 pages.

2. Vingt mille lieues sous les mers (1870)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

1866. Des navires disparaissent sans laisser de traces, d’autres rentrent au port la coque éventrée. La panique s’empare des océans : un monstre gigantesque attaquerait les vaisseaux. Le Museum d’Histoire Naturelle de Paris dépêche le professeur Aronnax pour participer à une expédition sur une frégate. Accompagné de son domestique Conseil et du redoutable harponneur Ned Land, le scientifique part traquer la bête.

Après des mois de recherche infructueuse, la rencontre avec le « monstre » tourne au désastre et projette les trois hommes à la mer. Recueillis à bord d’un mystérieux sous-marin, le Nautilus, ils font la connaissance de leur geôlier : le capitaine Nemo. Ce dernier refuse de les libérer pour préserver son secret et les entraîne dans une odyssée à travers les océans du globe. Entre les merveilles des fonds marins, les combats contre des calmars géants et les mystères de l’Atlantide, le professeur Aronnax s’émerveille tandis que Ned Land ne songe qu’à s’évader.

Autour du livre

La genèse de « Vingt mille lieues sous les mers » se révèle particulièrement intéressante, puisque l’idée germe dans l’esprit de Jules Verne suite à une suggestion épistolaire de George Sand en 1865. Cette dernière, après avoir lu « Cinq semaines en ballon » et « Voyage au centre de la Terre », encourage le romancier à emmener ses personnages dans les profondeurs marines grâce à des « appareils de plongeurs » perfectionnés.

La gestation de l’œuvre s’avère l’une des plus longues de l’histoire des « Voyages extraordinaires ». Les premières mentions du projet datent d’août 1866, alors que Verne termine le troisième tome des « Enfants du capitaine Grant ». Un imprévu vient toutefois freiner son élan : la mort de Théophile Lavallée, qui travaillait sur une « Géographie illustrée de la France et de ses colonies ». L’éditeur Hetzel confie alors cette tâche à Verne, ce qui repousse l’écriture du roman.

Les tensions entre l’écrivain et son éditeur marquent profondément la genèse de l’œuvre. Hetzel suggère notamment à Verne de rallonger son roman avec une troisième partie, proposant des scènes additionnelles comme la fuite solitaire de Ned Land ou le sauvetage de petits Chinois capturés par des pirates. Il souhaite même transformer Nemo en pourfendeur de négriers, une idée que Verne rejette catégoriquement. Pour l’auteur, son héros doit demeurer « l’Homme des eaux », un personnage énigmatique dont la nationalité et les motivations restent volontairement floues.

Le roman se distingue par son aspect précurseur en matière d’écologie. À travers les voix de Nemo et du professeur Aronnax, Jules Verne dénonce la chasse excessive qui menace certaines espèces comme les baleines australes, les phoques, les morses et les lamantins. Cette sensibilité environnementale avant l’heure transparaît également dans les descriptions minutieuses de la faune et de la flore marines.

« Vingt mille lieues sous les mers » brille aussi par ses anticipations technologiques. Le Nautilus, nommé en hommage au sous-marin de Robert Fulton de 1797, surpasse largement les capacités des submersibles de l’époque. Il faudra attendre trente ans après la publication du roman pour voir apparaître le Narval, premier sous-marin opérationnel à propulsion mixte. Cette vision d’avant-garde culminera en 1954 avec le baptême du premier sous-marin nucléaire américain, nommé USS Nautilus en hommage au vaisseau imaginé par Verne.

Le succès du roman ne se dément pas depuis sa publication. Il figurerait parmi les dix ouvrages les plus traduits au monde, disponible dans 174 langues selon certaines sources. Son influence perdure à travers de nombreuses adaptations cinématographiques, télévisuelles et théâtrales, dont la plus célèbre reste sans doute le film des studios Disney de 1954, avec James Mason dans le rôle du capitaine Nemo. Plus récemment, en 2015, une adaptation théâtrale au Vieux-Colombier par Christian Hecq et Valérie Lesort a reçu le Molière de la création visuelle, preuve de la permanence de l’œuvre dans l’imaginaire contemporain.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 606 pages.

3. L’Île mystérieuse (1875)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1865, pendant la guerre de Sécession, cinq prisonniers Nordistes parviennent à s’évader de Richmond à bord d’une montgolfière : l’ingénieur Cyrus Smith, le reporter Gédéon Spilett, le marin Pencroff, le jeune Harbert et Nab, un ancien esclave affranchi. Pris dans une violente tempête, ils échouent sur une île déserte du Pacifique qu’ils baptisent « Lincoln », sans la moindre ressource ni le moindre outil.

Sous la direction de Cyrus Smith, le petit groupe parvient progressivement à bâtir une vie stable et confortable. Ils fabriquent leurs propres outils, cultivent la terre, élèvent du bétail et aménagent même une demeure dans la roche. Mais des événements inexplicables se produisent : une mystérieuse présence semble veiller sur eux et leur venir en aide dans les moments critiques. L’arrivée d’un autre naufragé puis d’une bande de pirates va bouleverser leur existence paisible.

Autour du livre

À la croisée de plusieurs traditions littéraires, « L’Île mystérieuse » de Jules Verne se démarque des robinsonnades classiques par son postulat initial audacieux : les naufragés arrivent totalement démunis sur l’île, sans aucune ressource matérielle. Cette contrainte narrative radicale distingue l’œuvre de son illustre prédécesseur, « Robinson Crusoé » de Daniel Defoe, où le protagoniste récupère de nombreux objets de son navire échoué.

Initialement conçu sous le titre « L’Oncle Robinson » en 1871, le manuscrit essuie un refus de l’éditeur Jules Hetzel qui juge l’action trop lente. Verne retravaille alors profondément son projet après avoir publié plusieurs autres œuvres majeures, dont « Le Tour du monde en 80 jours ».

L’influence du récit autobiographique de François Édouard Raynal, « Les Naufragés ou Vingt Mois sur un récif des îles Auckland », transparaît nettement dans le roman. Les similitudes sont frappantes : même nombre de naufragés, localisation comparable près d’Auckland, et philosophie identique résumée par la maxime « Aide-toi et le ciel t’aidera ».

Une particularité notable réside dans l’interconnexion avec d’autres œuvres de Verne : la réapparition des personnages d’Ayrton et du capitaine Nemo crée une continuité narrative, même si celle-ci s’effectue au prix d’incohérences chronologiques que l’éditeur doit justifier par des notes de bas de page.

La dimension anthropologique occupe une place centrale à travers trois figures emblématiques : l’orang-outan Jup qui s’humanise au contact des colons, Ayrton qui régresse vers l’animalité dans la solitude avant de retrouver son humanité grâce au groupe, et le capitaine Nemo dont la misanthropie s’érode face à la solidarité des naufragés. Cette réflexion sur la nature humaine culmine dans les derniers mots de Nemo : « Je meurs d’avoir cru que l’on pouvait vivre seul ».

Le succès commercial ne se fait pas attendre : plus de 44 000 exemplaires sont vendus du vivant de l’auteur. L’héritage de l’œuvre se manifeste à travers de nombreuses adaptations cinématographiques et télévisuelles, dont certaines marquantes comme celle de Cy Endfield en 1961, remarquée pour ses effets spéciaux, ou celle de Juan Antonio Bardem et Henri Colpi en 1973 avec Omar Sharif dans le rôle de Nemo. Le roman inspire également plusieurs jeux vidéo et adaptations en bande dessinée, témoignant de sa capacité à transcender les époques et les supports.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 826 pages.

4. Michel Strogoff (1876)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la Russie impériale des années 1870, Michel Strogoff, courrier du tsar, reçoit une mission de la plus haute importance : traverser plus de 5500 kilomètres pour rejoindre Irkoutsk et prévenir le frère du souverain d’un complot qui le menace. Un ancien officier disgracié, Ivan Ogareff, s’est allié aux hordes tartares et compte prendre la ville pour assouvir sa vengeance. Les lignes télégraphiques sont coupées, et seul un messager peut désormais alerter le grand-duc du danger imminent.

Sur cette route périlleuse à travers la Sibérie, Strogoff fait équipe avec la jeune Nadia Fedor, qui cherche à retrouver son père exilé politique. Sous une fausse identité, poursuivi sans relâche par les hommes d’Ogareff, le courrier affronte les pires obstacles : tempêtes, attaques d’ours, embuscades sanglantes. Capturé par l’ennemi, il subit même la torture du fer rouge sur les yeux. Mais ni la cécité ni les trahisons ne l’empêcheront d’accomplir sa mission.

Autour du livre

Une collaboration fructueuse avec l’écrivain russe Ivan Tourgueniev marque la genèse de « Michel Strogoff » en 1876. Ce dernier, également édité par Pierre-Jules Hetzel, prodigue ses conseils à Jules Verne pour garantir l’authenticité de la représentation de la Sibérie et de la société russe de l’époque. Le titre définitif du roman, initialement prévu comme « Le Courrier du Tsar », doit son existence à l’intervention du prince Orloff lors d’une rencontre avec l’auteur et son éditeur le 23 novembre 1875.

Contrairement aux œuvres habituelles de Verne où la technique prime, « Michel Strogoff » se démarque par sa vitalité narrative et ses descriptions évocatrices des paysages. Le critique Leonard S. Davidow considère d’ailleurs cette œuvre comme l’une des plus réussies de Verne, la qualifiant de « l’un des récits les plus palpitants jamais écrits ».

L’exactitude des connaissances de Verne sur la Sibérie orientale de cette époque soulève encore des interrogations. Une hypothèse attribue cette précision à des échanges avec l’homme d’affaires sibérien Mikhail Sidorov, rencontré possiblement lors de l’Exposition universelle de Vienne en 1873. Ce dernier y présentait des échantillons de ressources naturelles et des photographies de puits de pétrole de la région d’Ukhta.

Le succès du roman engendre rapidement des adaptations multiples. Dès 1880, Verne lui-même transpose l’histoire au théâtre avec Adolphe d’Ennery. S’ensuivent de nombreuses versions cinématographiques, de la période muette aux productions modernes, ainsi que des déclinaisons en opérette, en série télévisée et même en jeu de société. Cette dernière adaptation, parue en 2017, reproduit fidèlement l’atmosphère du roman à travers un système de course contre la montre où les joueurs doivent déjouer le complot d’Ivan Ogareff.

L’impact culturel du roman dépasse même le cadre de la fiction : la ville de Marfa au Texas tire son nom de Marfa Strogoff, la mère du protagoniste. Le phénomène scientifique de l’effet Leidenfrost, qui joue un rôle crucial dans l’intrigue, constitue un élément distinctif de cette œuvre qui, sans relever de la science-fiction, intègre habilement la science à son récit d’aventures.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 499 pages.

5. Le Tour du monde en 80 jours (1872)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Londres de 1872, Phileas Fogg règle son existence à la seconde près. Ce riche célibataire au flegme légendaire ne quitte son club que pour rentrer dormir, jusqu’au jour où une discussion sur la révolution des moyens de transport le pousse à parier 20 000 livres qu’il peut boucler un tour complet du globe en 80 jours. Sans attendre, il embarque son nouveau domestique français, l’extravagant Jean Passepartout, dans cette folle entreprise.

La course contre la montre commence, rythmée par les changements de moyens de locomotion : trains, paquebots, éléphant et même traîneau à voile. Ils dévalent l’Europe, empruntent le canal de Suez fraîchement inauguré, puis foncent à travers l’Asie. Mais l’inspecteur Fix les talonne, convaincu que Fogg a dévalisé la Banque d’Angleterre. Sans compter les obstacles qui s’accumulent : retards, attaques de Sioux, tempêtes… Chaque contretemps menace ce pari fou.

Autour du livre

Publié en feuilleton dans Le Temps à la fin de l’année 1872, « Le Tour du monde en 80 jours » s’inscrit dans le contexte technologique et sociétal de la révolution industrielle. Le développement fulgurant des transports – chemins de fer et bateaux à vapeur – ainsi que l’ouverture du canal de Suez en 1869 modifient radicalement la perception des distances et du temps nécessaire pour parcourir le globe.

Le récit puise ses racines dans plusieurs sources d’inspiration. L’américain George Francis Train accomplit en 1870 un tour du monde en quatre-vingts jours, revendiquant plus tard être le véritable Phileas Fogg. D’autres voyageurs comme Giovanni Francesco Gemelli Careri avec son « Giro Del Mondo » (1699) ou Jacques Arago et son « Voyage autour du monde » (1853) ont également nourri l’imaginaire de Jules Verne. La nouvelle d’Edgar Allan Poe « La Semaine de trois dimanches » (1841) influence notamment l’épisode final du jour gagné grâce au décalage horaire.

Le personnage de Phileas Fogg incarne l’alliance surprenante entre une précision mathématique obsessionnelle – son mot favori « mathématiquement » revient de nombreuses fois dans le texte – et une générosité qui le pousse à secourir Mrs Aouda ou à risquer son pari pour sauver Passepartout des Sioux. Cette dualité trouverait son origine dans la fusion littéraire entre deux figures d’ « Itinéraire de Paris à Jérusalem » de Chateaubriand : le mémorialiste lui-même et son domestique Julien Potelin.

Certains épisodes s’inspirent d’événements réels : en 1838, le navire Sirius brûle effectivement ses mâts et ses planches faute de charbon lors de la première traversée transatlantique à vapeur, préfigurant l’aventure de l’Henrietta. Les descriptions de Yokohama proviennent directement de l’ouvrage « Le Japon illustré » d’Aimé Humbert (1870).

Le succès du roman engendre une multitude d’adaptations : théâtre dès 1874, cinéma avec notamment l’Oscar du meilleur film en 1956 pour la version de Michael Anderson, séries d’animation, téléfilms, et même jeux vidéo. Le trophée Jules-Verne, course de voilier autour du monde sans escale, tire son nom de ce récit emblématique.

« Le Tour du monde en 80 jours » aborde des thématiques variées : l’honneur et la parole donnée, la fidélité entre maître et serviteur, mais aussi des questions géopolitiques comme la critique du trafic d’opium britannique en Chine. Verne dépasse ainsi le simple récit d’aventures pour offrir un regard acéré sur son époque.

Ironiquement, le premier tour du monde réel en moins de quatre-vingts jours n’intervient qu’après la publication du roman : en 1889, l’américaine Elizabeth Bisland boucle son périple en soixante-treize jours, record rapidement battu par sa compatriote Nellie Bly en soixante-douze jours. Cette dernière rencontre d’ailleurs Jules Verne en 1890, tandis que George Francis Train établit la même année un nouveau record de soixante-sept jours.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 331 pages.

6. Voyage au centre de la Terre (1864)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1864, dans les rues de Hambourg, le professeur Otto Lidenbrock fait l’acquisition d’un vieux manuscrit islandais. Entre ses pages jaunies se cache un mystérieux parchemin codé en runes. Avec l’aide de son neveu Axel, il parvient à déchiffrer le message d’un alchimiste du XVIe siècle qui affirme avoir trouvé un passage vers le centre de la Terre via le cratère d’un volcan islandais. Emporté par son enthousiasme, le fougueux professeur décide de partir sur-le-champ vérifier de lui-même cette extraordinaire révélation.

Les deux hommes recrutent Hans, un chasseur islandais au flegme à toute épreuve, et s’engagent dans une descente vertigineuse. Au fil de leur progression dans les entrailles de la Terre, ils traversent des galeries cristallines, naviguent sur une mer souterraine où s’affrontent des monstres marins préhistoriques, et s’égarent dans une forêt primitive truffée de champignons démesurés. L’expédition manque plusieurs fois de tourner au désastre, avant de connaître une conclusion explosive sur les flancs du Stromboli.

Autour du livre

En puisant dans une tradition littéraire qui inclut le fantastique hoffmanien et les énigmes d’Edgar Allan Poe, « Voyage au centre de la Terre » se construit comme une redécouverte plutôt qu’une découverte pure : les protagonistes suivent les traces d’un prédécesseur mystérieux, l’alchimiste Arne Saknussemm, dont le destin tragique – ses livres brûlés à Copenhague en 1573 pour hérésie – ajoute une dimension énigmatique au récit.

L’influence de « Laura, voyage dans le cristal » de George Sand, publié quelques mois plus tôt dans la Revue des Deux Mondes, transparaît dans la construction des personnages : comme chez Sand, un jeune narrateur accompagne son oncle minéralogiste allemand dans une quête scientifique, tout en pensant à sa bien-aimée restée au pays. La dimension éducative et le vocabulaire scientifique précis rapprochent également les deux œuvres.

Le personnage d’Otto Lidenbrock incarne une figure de savant caractéristique des « Voyages extraordinaires » : à la fois admirable par son dévouement sans limites à la science et légèrement ridicule par ses excentricités. Son érudition impressionnante – il maîtrise de nombreuses langues dont le vieil islandais, les runes et le latin – se mêle à une tendance comique à s’embrouiller dans la prononciation des termes scientifiques complexes.

Le parcours initiatique d’Axel le transforme d’un jeune homme au « caractère un peu indécis » en un adulte capable de transmettre son savoir, comme le prouve la scène finale où il explique à son oncle le mystère de la boussole désorientée. Cette métamorphose s’opère à travers des épreuves physiques mais aussi psychologiques, notamment lors de l’épisode marquant de sa solitude dans les profondeurs.

Si certains éléments du roman, comme l’existence d’une mer souterraine gigantesque, sont réfutés par les connaissances géologiques actuelles, d’autres se sont révélés étonnamment prémonitoires : la description des grottes aux cristaux géants trouve un écho surprenant dans la découverte des cristaux monumentaux de la mine de Naica au Mexique au début des années 2000.

« Voyage au centre de la Terre » connaît une postérité considérable à travers de multiples adaptations : du vivant même de Verne avec la pièce « Voyage à travers l’Impossible » en 1882, puis au cinéma dès 1959 avec James Mason, à la télévision, en bande dessinée, et même en musique avec l’album concept de Rick Wakeman en 1974. Elle inspire même une attraction au parc Tokyo DisneySea, témoignant de sa capacité à stimuler l’imagination bien au-delà de son époque.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 372 pages.

7. Deux ans de vacances (1888)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En mars 1860, quinze garçons de huit à quatorze ans se retrouvent seuls à bord du Sloughi, un yacht dont les amarres ont mystérieusement rompu alors que l’équipage était à terre. Ces pensionnaires d’une école néo-zélandaise affrontent une violente tempête qui précipite leur navire sur des récifs. Après un naufrage périlleux, ils échouent sur une île déserte du Pacifique Sud.

Sur cette terre inconnue qu’ils baptisent « Chairman », les jeunes rescapés s’organisent pour survivre. Sous l’autorité de Gordon puis de Briant, ils chassent, pêchent, cultivent et explorent leur nouveau territoire. Mais des rivalités apparaissent, notamment entre Doniphan l’Anglais et Briant le Français. La situation se complique davantage lorsque des bandits débarquent sur l’île, forçant les adolescents à s’unir pour leur faire face.

Autour du livre

Dans la lignée des robinsonnades qui ont marqué la littérature du XIXe siècle, « Deux ans de vacances » se démarque par son projet initial singulier : mettre en scène non pas un ou deux naufragés, mais un groupe entier d’enfants livrés à eux-mêmes. Jules Verne l’exprime clairement dans sa démarche : il souhaite montrer comment des jeunes garçons, âgés de huit à treize ans, peuvent lutter pour leur survie tout en gérant les tensions inhérentes à leurs différences de nationalités.

La dimension sociale et politique transparaît nettement dans l’organisation que les jeunes naufragés mettent en place. L’élection démocratique d’un chef, d’abord Gordon puis Briant, ainsi que les rivalités qui en découlent, notamment avec Doniphan, esquissent une microsociété où se jouent des enjeux de pouvoir. Cette structuration politique s’accompagne d’une volonté de maintenir l’éducation : les aînés prennent en charge l’instruction des plus jeunes grâce aux livres sauvés du naufrage.

L’île elle-même devient un personnage à part entière. Baptisée « Chairman » en souvenir de leur pensionnat, elle correspond dans la réalité à l’île Hanovre. Les descriptions géographiques s’éloignent toutefois de la réalité : l’île imaginée par Verne présente un relief moins accidenté et une configuration plus simple que son modèle réel. La biodiversité décrite, particulièrement riche, répond davantage aux besoins narratifs qu’aux contraintes de vraisemblance géographique.

Une controverse littéraire s’est développée autour du personnage de Briant, que certains associent à Aristide Briand, futur homme politique français. Cette hypothèse, bien qu’attrayante, ne résiste pas à l’analyse historique : les biographes de Briand ont progressivement amplifié et déformé les supposés liens entre l’écrivain et le jeune lycéen, créant une légende que le témoignage du neveu de Jules Verne, Maxime Guillon-Verne, a définitivement invalidée.

Le succès de « Deux ans de vacances » ne se dément pas depuis sa parution, comme en témoignent ses nombreuses adaptations dans différents médias. Du cinéma à la bande dessinée, en passant par l’animation japonaise, l’œuvre inspire particulièrement les créateurs nippons : plusieurs anime s’en sont emparés, de « Nadia, le secret de l’eau bleue » en 1990 jusqu’à « Sonny Boy » en 2021. Le roman a même servi de source d’inspiration initiale pour la célèbre série « Mobile Suit Gundam » en 1979.

La publication initiale en feuilleton dans le Magasin d’éducation et de récréation, avant sa sortie en volumes chez Hetzel, inscrit l’œuvre dans la tradition des romans d’aventures à visée pédagogique, mêlant divertissement et instruction.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 508 pages.

8. Un capitaine de quinze ans (1878)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1873, le Pilgrim, un brick-goélette américain, quitte la Nouvelle-Zélande après une saison de pêche à la baleine décevante. À son bord, Dick Sand, un orphelin de quinze ans qui fait ses classes comme mousse, y côtoie Mrs. Weldon, l’épouse de l’armateur, son jeune fils Jack et leur cousin Bénédict, un entomologiste distrait. Une tragique chasse à la baleine décime l’équipage, propulsant le jeune Dick au rang de capitaine avec la lourde responsabilité de ramener les passagers à bon port.

Le destin du Pilgrim bascule quand Negoro, le mystérieux cuisinier de bord, sabote la boussole. Au lieu d’atteindre San Francisco, le navire s’égare sur les côtes angolaises. Les survivants se retrouvent alors plongés dans une Afrique hostile où sévit encore la traite des esclaves. Dick Sand devra faire preuve d’un courage extraordinaire pour protéger ses compagnons des griffes de Negoro, qui se révèle être un redoutable trafiquant d’êtres humains.

Autour du livre

Publié d’abord en feuilleton dans le Magasin d’éducation et de récréation en 1878, « Un capitaine de quinze ans » est considéré comme l’une des œuvres les plus abouties de Jules Verne. L’originalité de ce récit initiatique réside dans sa dimension sociale et politique marquée. Jules Verne y dénonce sans ambages le commerce d’esclaves africains, particulièrement celui pratiqué par d’autres Africains. Cette prise de position s’inscrit dans la lignée d’autres romans de l’auteur comme « Nord contre Sud » ou « Aventures de trois Russes et de trois Anglais dans l’Afrique australe », qui abordent également cette thématique.

La construction narrative s’articule autour de plusieurs axes thématiques qui s’entrecroisent : l’apprentissage douloureux de la vie d’adulte, la découverte de l’entomologie à travers le personnage excentrique du cousin Bénédict – qui n’est pas sans rappeler Paganel des « Enfants du capitaine Grant » – et la vengeance incarnée par le chien Dingo envers l’assassin de son maître.

Dès 1879, soit un an après sa publication originale, paraît la première édition en langue allemande. La version anglaise, intitulée « Dick Sand, A Captain at Fifteen », contribue à la diffusion de l’œuvre dans le monde anglophone.

Dès 1945, le cinéma soviétique s’empare du récit avec une version en noir et blanc de Vassili Jouravlev. En 1974, une adaptation franco-espagnole voit le jour sous la direction de Jesús Franco. La même année, une mini-série télévisée de six épisodes, réalisée par Gilles Grangier, incorpore certains éléments du roman dans une adaptation libre d’une autre œuvre de Verne, « Deux ans de vacances ». Le cinéma soviétique revisite une nouvelle fois l’histoire en 1986.

Les adaptations soviétiques se démarquent par leur réinterprétation du matériau source : elles modifient notamment la fin de l’histoire et augmentent le nombre de survivants, témoignant ainsi de la malléabilité du récit et de sa capacité à traverser les frontières culturelles. En 1984, « Un capitaine de quinze ans » inspire même une adaptation en bande dessinée polonaise, « Piętnastoletni kapitan », qui reste fidèle à l’intrigue originale.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 570 pages.

9. De la Terre à la Lune (1865)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1865, au lendemain de la guerre de Sécession, le Gun Club de Baltimore se morfond. Son président, Impey Barbicane, décide alors de galvaniser ses membres en leur proposant un défi colossal : construire un canon assez puissant pour envoyer un projectile jusqu’à la Lune. Cette idée électrise l’Amérique puis le monde entier. Les dons affluent massivement pour financer la construction de cette entreprise audacieuse.

L’arrivée impromptue d’un Français excentrique, Michel Ardan, bouleverse les plans initiaux. Au lieu d’un simple boulet, celui-ci propose de transformer l’obus en habitacle spatial. Séduit par cette idée folle, Barbicane décide de partir avec lui, accompagné de son rival, le capitaine Nicholl. La construction du canon géant commence en Floride, mobilisant des milliers d’ouvriers. Après des mois de préparatifs minutieux, le gigantesque canon Columbiad est prêt à propulser les trois hommes vers l’astre lunaire.

Autour du livre

Publié en 1865, « De la Terre à la Lune » s’inscrit dans une tradition déjà établie de récits lunaires, comme en témoignent les références à Cyrano de Bergerac, Fontenelle et Edgar Allan Poe mentionnées par le protagoniste Barbicane lui-même.

La particularité de l’œuvre réside dans son approche résolument scientifique, qui rompt avec les interprétations morales ou merveilleuses de ses prédécesseurs. Jules Verne effectue un considérable travail de documentation, puisant dans les écrits de François Arago sur l’astronomie et ceux du mathématicien Joseph Bertrand. Son cousin Henri Garcet, professeur agrégé au lycée Henri IV, lui apporte également une contribution décisive, notamment dans le choix stratégique du site de lancement en Floride – qui préfigure avec une étonnante justesse l’emplacement du futur Cap Canaveral.

« De la Terre à la Lune » brille par sa dimension internationale et pacifiste : le financement du projet spatial provient de souscriptions mondiales bénévoles, transformant ainsi une initiative américaine en une utopie planétaire désintéressée. Cette vision universaliste se manifeste également à travers la présence de foules cosmopolites qui suivent passionnément l’aventure, préfigurant avec acuité le concept de « village planétaire » théorisé plus tard par Marshall McLuhan.

Les illustrations, réalisées par Henri de Montaut, constituent un élément essentiel du livre. Elles se répartissent en quatre catégories distinctes : portraits, paysages, scènes d’action et schémas didactiques, participant ainsi pleinement à la dimension pédagogique de l’ouvrage.

L’influence du roman perdure jusqu’à nos jours. L’équipage d’Apollo 11 lui rend hommage lors de son retour de la Lune en 1969, Neil Armstrong soulignant les similitudes entre leur mission et le récit vernien. Le centre spatial européen immortalise cette filiation en baptisant « Jules Verne » son véhicule automatique de transfert, lancé en 2008. La NASA pousse plus loin encore cette reconnaissance en donnant le nom de « cratère Saint-Georges » à un site lunaire, en référence directe au vin Nuits-Saint-Georges mentionné dans « Autour de la Lune », la suite du roman.

La postérité de l’œuvre s’exprime également à travers de multiples adaptations, du premier film de science-fiction de Georges Méliès en 1902 jusqu’à l’attraction « Space Mountain » de Disneyland. Cette dernière perpétue la mémoire du roman à travers des références explicites comme l’inscription « Columbiad – Baltimore Gun Club » sur son canon extérieur.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 254 pages.

10. Autour de la Lune (1869)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En cette fin d’année 1865, un étrange projectile en aluminium s’arrache à l’attraction terrestre. À son bord, trois audacieux pionniers : Impey Barbicane, président du Gun Club de Baltimore, le capitaine Nicholl et Michel Ardan, un Français fantasque féru d’aventures. Propulsé par un canon colossal depuis la Floride, leur obus-vaisseau file vers la Lune. Deux chiens, Diane et Satellite, ainsi que quelques poules complètent cet équipage improbable.

La traversée s’avère mouvementée. Les trois hommes multiplient les observations astronomiques tout en débattant de la possible existence d’une civilisation lunaire. Entre relevés topographiques et discussions enflammées, ils doivent aussi faire face à plusieurs incidents qui compromettent leur mission. Un astéroïde croise soudain leur route, bouleversant leur trajectoire initiale et les forçant à envisager un retour précipité sur Terre.

Autour du livre

La publication d’ « Autour de la Lune » en 1869 dans le Journal des débats, suivie de sa parution en volume en 1870, vient compléter le diptyque lunaire amorcé avec « De la Terre à la Lune ». L’œuvre se distingue par ses anticipations scientifiques remarquables, notamment concernant la mission Apollo 8 qui se concrétisera un siècle plus tard. Les similitudes entre la fiction et la réalité future s’avèrent saisissantes : le choix de la Floride comme site de lancement, la présence de trois astronautes, la durée de la mission d’environ une semaine et l’amerrissage final dans l’océan.

Jules Verne mêle habilement science et imaginaire. Pour la production d’oxygène et l’élimination du dioxyde de carbone à bord, des procédés chimiques sont mis en œuvre plutôt que des réservoirs, témoignant d’une réflexion technique poussée. Certaines erreurs scientifiques apparaissent néanmoins à la lumière des connaissances actuelles : la persistance de la pesanteur dans l’habitacle durant le trajet constitue l’inexactitude majeure, puisque l’obus se trouve en réalité en chute libre permanente après son tir initial.

L’aspect didactique occupe une place prépondérante dans l’œuvre. Les conversations entre les personnages permettent d’aborder les théories de l’époque sur la formation de la Lune, sa topographie et l’histoire de son observation astronomique. Les travaux des astronomes allemands Wilhelm Beer et Johann Heinrich Mädler sur la cartographie lunaire constituent des références importantes dans ces développements scientifiques.

Un événement curieux survenu lors de la mission Apollo 11 fait écho au roman : l’équipage observe un objet les suivant à distance, comme le cadavre du chien dans la fiction. Il s’agissait en réalité d’un panneau détaché du troisième étage de leur fusée Saturn V lors de l’extraction du module lunaire. En 1971, l’équipage d’Apollo 15 baptise un cratère lunaire « Saint-Georges », en référence directe à un passage du chapitre III où les personnages ouvrent une bouteille de Nuits-Saint-Georges pour célébrer « l’union de la Terre et de son satellite ».

« Autour de la Lune » a connu plusieurs adaptations, notamment cinématographique en 1958 avec « From the Earth to the Moon », un film américain de Byron Haskin réunissant Joseph Cotten, George Sanders et Debra Paget. Cette version combine les intrigues des deux volets du diptyque vernien.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 255 pages.

11. Cinq semaines en ballon (1863)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1862, alors que l’intérieur de l’Afrique reste une terra incognita, le docteur Samuel Fergusson conçoit un projet sans précédent : relier Zanzibar au Sénégal par la voie des airs. Ce savant britannique a mis au point un ballon révolutionnaire capable de modifier son altitude sans perdre ses réserves d’hydrogène. Pour l’accompagner dans cette périlleuse entreprise, il choisit deux compagnons : Joe, son fidèle domestique, et Dick Kennedy, un chasseur écossais.

À bord du Victoria, le trio affronte les défis d’un continent inhospitalier. Leur frêle esquif brave orages et vents contraires, survole des peuplades hostiles et des fauves menaçants. La traversée du Sahara met leur résistance à rude épreuve : la soif et la chaleur deviennent leurs pires ennemis. De lac en lac, de désert en savane, ces pionniers du ciel tracent leur route vers l’ouest avec une détermination sans faille.

Autour du livre

Cette première œuvre de Jules Verne publiée en 1863 marque la naissance d’un genre littéraire novateur qui conjugue aventures palpitantes et connaissances scientifiques précises. L’accueil critique se révèle immédiatement enthousiaste. Henri Lacroix, dans Le Moniteur universel, loue le caractère divertissant du récit tout en regrettant que les protagonistes ne s’attardent pas davantage sur certaines observations. Dans La Presse, Émile Cantrel souligne la singularité de l’ouvrage qui se distingue des Robinson et des Gulliver par son ancrage dans la réalité scientifique.

Le succès ne se dément pas : jusqu’au rachat par Hachette en 1914, le livre connaît 83 éditions, ce qui le place en deuxième position des tirages derrière « Le Tour du monde en 80 jours ». Ce succès permet à Verne d’obtenir un contrat avec l’éditeur Pierre-Jules Hetzel, qui publiera plusieurs dizaines de ses œuvres pendant plus de quarante ans.

« Cinq semaines en ballon » s’inscrit parfaitement dans son époque : en 1862, année où se déroule l’intrigue, l’explorateur britannique John Hanning Speke part en expédition à la recherche des sources du Nil. Cette concomitance entre fiction et réalité contribue à l’impact du roman. Le personnage de Joe, le fidèle serviteur, trouve son inspiration dans le journaliste Félix Duquesnel.

Fait notable : Verne n’a jamais voyagé en ballon avant d’écrire ce livre. Ce n’est qu’en 1873 qu’il effectue son premier et unique vol en aérostat, d’une durée de deux heures. Cela ne l’empêche pas de décrire avec une grande précision technique le fonctionnement du Victoria, ballon innovant qui combine les techniques du ballon à gaz et de la montgolfière.

Verne aborde plusieurs thématiques fortes : l’étude ethnologique des populations africaines, le rôle de l’évangélisation à travers le personnage du missionnaire lazariste, une critique musclée de l’esclavage notamment lors de l’évocation du marché aux esclaves de Zanzibar, et une dénonciation de la peine de mort. Le docteur Fergusson considère d’ailleurs que cette dernière, bien que plus cruelle chez les « sauvages », reste tout aussi barbare que la pendaison pratiquée dans son propre pays.

« Cinq semaines en ballon » connaît plusieurs adaptations cinématographiques. En 1961, le réalisateur Nathan Juran tourne « Flight of the Lost Balloon », mais doit retirer toute référence à Jules Verne suite aux pressions d’Irwin Allen et de la 20th Century Fox. Ce dernier sort sa propre version en 1962 avec une distribution prestigieuse incluant Peter Lorre et Cedric Hardwicke. D’autres adaptations suivent au Mexique en 1975 et en animation par les studios Hanna-Barbera en 1977.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 372 pages.

12. Le Rayon vert (1882)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1881, deux gentilshommes écossais, les frères Melvill, décident de marier leur nièce orpheline Helena Campbell. Ils lui destinent Aristobulus Ursiclos, un jeune savant fortuné mais terriblement ennuyeux. La demoiselle, esprit romanesque de dix-huit ans, refuse de donner sa réponse avant d’avoir contemplé le rayon vert, un phénomène optique qui apparaît parfois au coucher du soleil sur la mer et permettrait, selon les légendes des Highlands, de percer les secrets des cœurs.

Les oncles cèdent au caprice et organisent une expédition le long des côtes écossaises. Mais le destin s’en mêle : lors d’une tempête, ils recueillent un jeune naufragé, Olivier Sinclair. Entre ce nouveau venu sensible et poétique et le prétendant officiel qui ne jure que par la science, le contraste est saisissant. Tandis que le rayon vert se fait désirer, les sentiments d’Helena s’éclaircissent peu à peu.

Autour du livre

À contre-courant des autres œuvres verniennes, « Le Rayon vert » se démarque par son opposition manifeste à la science. L’héroïne Helena Campbell incarne cette rupture : elle voue une aversion profonde au scientifique Aristobulus Ursiclos et à tout ce qu’il représente. Son attachement va plutôt aux légendes de son Écosse natale, comme en témoignent ses propos sur les lutins qui « apparaissent dans toutes les hautes terres d’Écosse, se glissant le long des glens abandonnés ». Cette dimension anti-scientifique se renforce à travers le personnage d’Olivier Sinclair, artiste rêveur qui constitue l’antithèse parfaite d’Ursiclos.

Le traitement du personnage d’Aristobulus Ursiclos révèle une intention satirique marquée. Jules Verne en fait une caricature du scientifique pédant : son patronyme improbable s’accompagne d’un physique peu flatteur – myope aux lunettes en aluminium, le cheveu rare malgré ses 28 ans, une barbe qui lui confère un « faciès simiesque ». Ses diplômes en physique, chimie, mathématiques et astronomie ne servent qu’à alimenter son besoin compulsif d’étaler son savoir : « Il n’écoutait pas, il ne voyait rien, il ne se taisait jamais. »

Le phénomène optique du rayon vert, pivot du récit, soulève un paradoxe intéressant : en 1882, la documentation scientifique sur le sujet demeure très limitée. La publication du roman contribue à faire connaître ce phénomène au grand public et stimule les recherches scientifiques. Les explications avancées par Verne à travers le personnage d’Ursiclos – soit que le soleil prendrait la couleur de l’eau en passant l’horizon, soit qu’il s’agirait d’une illusion due à la persistance rétinienne – se révèlent aujourd’hui erronées. La science moderne attribue le phénomène à la réfraction de la lumière dans l’atmosphère.

L’influence culturelle du roman se manifeste notamment à travers son adaptation cinématographique par Éric Rohmer en 1986. Le film reprend le motif du rayon vert comme fil conducteur, symbole guidant son héroïne troublée, Delphine. L’œuvre de Verne y est évoquée comme un « conte de fées amoureux » dont les protagonistes se consument dans leur quête de ce rare phénomène météorologique.

« Le Rayon vert » trouve des échos dans d’autres œuvres de Jules Verne, notamment « Les Indes noires » et « Le Phare du bout du monde », où le rayon vert fait également son apparition. Cette récurrence témoigne de la fascination durable de l’auteur pour ce phénomène naturel, à la croisée de la science et du merveilleux.

Sa parution initiale en feuilleton dans Le Temps du 17 mai au 23 juin 1882, avant sa publication en volume chez Hetzel le 24 juillet de la même année, inscrit « Le Rayon vert » dans la tradition du roman-feuilleton, format privilégié de la littérature populaire au XIXe siècle.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 288 pages.

13. Les Indes noires (1877)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En Écosse, dans les années 1860, l’ingénieur James Starr coule une retraite paisible à Édimbourg depuis la fermeture des houillères d’Aberfoyle qu’il dirigeait. Une décennie s’est écoulée quand il reçoit un message de Simon Ford, son ancien contremaître. Ce mineur n’a jamais quitté les galeries abandonnées où il vit avec sa famille, certain que la mine n’a pas livré tous ses secrets. Mais à peine Starr lit-il cette invitation qu’une seconde lettre, non signée, cherche à l’en détourner.

Dans les entrailles de la terre, Ford et Starr découvrent un nouveau filon qui relance l’exploitation. Une ville minière, Coal-City, surgit bientôt autour d’un lac souterrain. Mais des phénomènes étranges perturbent l’entreprise : des bruits mystérieux résonnent dans les tunnels, des accidents inexpliqués se multiplient. L’histoire prend un tour plus singulier encore quand Harry Ford, le fils du contremaître, sauve la vie d’une jeune fille qui semble avoir passé toute sa vie sous terre. Son arrivée coïncide avec une recrudescence des actes de malveillance.

Autour du livre

L’ambition industrielle du XIXe siècle s’incarne pleinement dans cette œuvre qui établit un parallèle saisissant entre les richesses mythiques des Indes coloniales et les nouvelles fortunes émergeant des bassins houillers européens. La genèse des « Indes noires » puise dans plusieurs sources convergentes : le périple de Jules Verne en Écosse et en Angleterre avec Aristide Hignard, l’ouvrage technique de Louis Simonin « La Vie souterraine ou les Mines et les Mineurs » (1867), et une visite personnelle aux mines d’Anzin en novembre 1876 en compagnie du fils de son éditeur. Cette immersion dans l’univers minier marque profondément l’auteur qui confie : « J’avais envie de ne plus me laver, pour en mieux conserver le charbonneux souvenir. »

Les tensions entre tradition et modernité s’expriment à travers l’opposition entre la vieille Écosse des légendes celtes et la nouvelle Écosse industrielle. Cette dualité se manifeste notamment dans le personnage de Jack Ryan, joueur de cornemuse superstitieux dont le répertoire regorge d’histoires fantastiques, face au pragmatisme des ingénieurs et des mineurs. Le personnage de Nell cristallise cette ambivalence : née dans les profondeurs, elle perçoit la beauté des ténèbres avec une sensibilité poétique unique, comme en témoigne sa description des « ombres qui passent et qu’on aimerait à suivre dans leur vol » et des « cercles qui s’entrecroisent devant le regard et dont on ne voudrait plus sortir. »

« Les Indes noires » fait écho à d’autres créations littéraires : certains critiques y voient une réminiscence de « La Tempête » de Shakespeare à travers le duo Silfax-Nell, qui rappelle celui de Prospero-Miranda. Cette filiation shakespearienne se prolonge jusque dans la bande dessinée « Tenebrax » de Lob et Pichard, où la présence d’animaux gigantesques comme acolytes de l’antagoniste fait directement écho au harfang de Silfax.

Dès 1917, une version cinématographique voit le jour sous la direction de Michel Verne. En 1964, Marcel Bluwal signe un téléfilm avec une distribution remarquable incluant Alain Mottet et Georges Poujouly.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 236 pages.

14. Mathias Sandorf (1885)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1867, dans l’empire austro-hongrois, le comte Mathias Sandorf et deux complices fomentent un complot pour libérer la Hongrie. Dénoncés par un certain Sarcany et un dénommé Toronthal, ils sont emprisonnés dans la forteresse de Pisino. Seul Sandorf parvient à s’évader, tandis que ses compagnons sont fusillés. Sa fille en bas âge est toutefois kidnappée par ses ennemis.

15 ans plus tard. Un médecin fortuné, le mystérieux docteur Antékirtt, débarque sur les rivages de l’Adriatique. Sous cette nouvelle identité se cache Mathias Sandorf, prêt à faire payer leur trahison à ses anciens délateurs. Dans sa quête de vengeance, il s’adjoint l’aide de Pierre Bathory, le fils de son ancien complice fusillé, et recrute deux artistes de rue français : le vif Pointe Pescade et le colossal Cap Matifou. De Raguse à l’île secrète d’Antékirtta, en passant par la Sicile et l’Afrique du Nord, la traque commence.

Autour du livre

En dédiant « Mathias Sandorf » à Alexandre Dumas, Jules Verne assume pleinement l’influence du « Comte de Monte-Cristo » sur son propre récit méditerranéen. Cette filiation émeut profondément le fils d’Alexandre Dumas, qui écrit à Verne : « Je vous aime depuis si longtemps que je me sens votre frère », ajoutant même que « dans la littérature, vous êtes plus le fils de Dumas que moi-même ».

Le roman puise sa substance dans le contexte historique de l’Empire austro-hongrois : l’intrigue démarre le 18 mai 1867, soit quelques jours avant la ratification du Compromis austro-hongrois par la Diète de Hongrie. Ce cadre temporel laisse supposer que les conspirateurs hongrois cherchent à empêcher cette ratification pour proclamer l’indépendance totale du pays, profitant de l’affaiblissement de l’Autriche après sa défaite dans la guerre austro-prussienne.

Les lieux décrits dans le roman proviennent en grande partie des notes prises par Verne lors de sa croisière en Méditerranée sur son yacht, le Saint Michael II. La description minutieuse du navire Savarena dans le roman correspond d’ailleurs trait pour trait à ce yacht personnel. Pour parfaire ses descriptions du paysage italien, Verne s’est également replongé dans les œuvres de Stendhal, notamment ses « Promenades dans Rome » et « La Chartreuse de Parme ».

Le personnage principal trouve plusieurs sources d’inspiration : certains y voient une transposition du patriote hongrois Lajos Kossuth, farouchement opposé au compromis de 1867. D’autres établissent des parallèles avec l’éditeur de Verne, Pierre-Jules Hetzel, ancien exilé au patriotisme ardent, ou encore avec l’archiduc Louis-Salvador de Habsbourg-Lorraine, que Verne connaissait personnellement.

Le roman se distingue par l’utilisation d’un système de chiffrement authentique, la grille de Fleissner, inventée par Edouard Fleissner von Wostrowitz. Cette méthode nécessite quatre rotations successives d’un cache perforé pour décoder le message secret. « Mathias Sandorf » comporte également une critique acerbe des jeux de hasard, notamment dans les scènes se déroulant au casino de Monaco. Verne y cite le mathématicien Joseph Bertrand pour démontrer l’absurdité des superstitions des joueurs.

Les techniques narratives employées relèvent largement du mélodrame, avec des procédés comme le mystère des origines, les coïncidences dramatiques, le harcèlement de l’héroïne ou encore la folie subite suivie d’une guérison miraculeuse. Le critique Charles-Noël Martin note toutefois en 1967 que les personnages manquent de la profondeur psychologique présente dans « Le Comte de Monte-Cristo ».

L’œuvre connaît plusieurs adaptations : au théâtre dès 1887 au Théâtre de l’Ambigu-Comique à Paris, puis en 1888 à Boston et New York dans une production spectaculaire de Bolossy Kiralfy. Au cinéma, trois versions voient le jour : un film muet en 1921 par Henri Fescourt, une adaptation en 1963 avec Louis Jourdan, et une série télévisée internationale en 1979. Plus récemment, en 2022-2023, une comédie musicale en hongrois est créée à l’Opéra hongrois de Cluj-Napoca en Roumanie.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 648 pages.

15. Le Château des Carpathes (1892)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les montagnes de Transylvanie, à la fin du XIXe siècle, le petit village de Werst s’agite : une mystérieuse fumée s’élève du château des Carpathes, une forteresse abandonnée par le baron Rodolphe de Gortz depuis deux décennies. Les habitants, superstitieux, y voient l’œuvre du diable. Un jeune forestier et un médecin du village s’aventurent jusqu’au château mais en reviennent terrorisés par d’inexplicables phénomènes.

L’arrivée du comte Franz de Télek bouleverse la situation. Ce jeune aristocrate et le baron Rodolphe de Gortz sont d’anciens rivaux. Tous deux étaient éperdument amoureux d’une célèbre cantatrice. Gortz, spectateur inconditionnel de ses représentations, la fixait d’un regard si terrifiant qu’elle en mourut sur scène, le soir même où elle devait épouser Franz. Depuis cette tragédie, les deux hommes se vouent une haine viscérale, chacun accusant l’autre d’avoir causé la mort de la jeune femme. Déterminé à confronter son ennemi, Franz s’aventure dans le château où il croit entendre et voir le fantôme de sa bien-aimée.

Autour du livre

« Le Château des Carpathes » s’inscrit dans une lignée d’œuvres gothiques situées en Transylvanie, se positionnant chronologiquement entre « L’Étranger des Carpathes » (1844) de Karl Adolf von Wachsmann et le célèbre « Dracula » (1897) de Bram Stoker. Cette filiation met en lumière des thématiques communes : un personnage maudit, des villageois terrifiés et un cadre géographique propice au mystère.

Jules Verne brise ici ses codes habituels en s’éloignant de la pure anticipation scientifique pour créer une œuvre où le fantastique côtoie les innovations technologiques de son époque. Le préambule du roman établit cette dualité : « Cette histoire n’est pas fantastique, elle n’est que romanesque […] Si notre récit n’est point vraisemblable aujourd’hui, il peut l’être demain, grâce aux ressources scientifiques qui sont le lot de l’avenir. »

Les dispositifs techniques imaginés par Verne préfigurent plusieurs inventions modernes. Le système de projection d’image de la Stilla sur un miroir, couplé à des enregistrements phonographiques, constitue une anticipation remarquable du cinéma et des hologrammes. Le romancier intègre également le téléphone et le « téléphote », ancêtre de la visiophonie, démontrant sa capacité à entrevoir les possibilités offertes par l’électricité et les télécommunications naissantes des années 1880.

La dimension initiatique transparaît dans le traitement des thèmes de l’immortalité et de la mort vaincue. La voix enregistrée de la Stilla persiste après sa disparition physique, créant un pont entre le monde des vivants et celui des morts. Cette thématique de la non-mort traverse d’ailleurs plusieurs œuvres de Verne comme « Le testament d’un excentrique » ou « Mathias Sandorf ».

« Le Château des Carpathes » connaît une postérité significative à travers diverses adaptations. Philippe Hersant compose en 1989-1991 un opéra sur un livret de Jorge Silva Melo. Le cinéma s’en empare également avec cinq adaptations, dont trois productions roumaines (1957, 1975, 1981) et une adaptation tchèque remarquée en 1981 par Oldřich Lipský.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 240 pages.