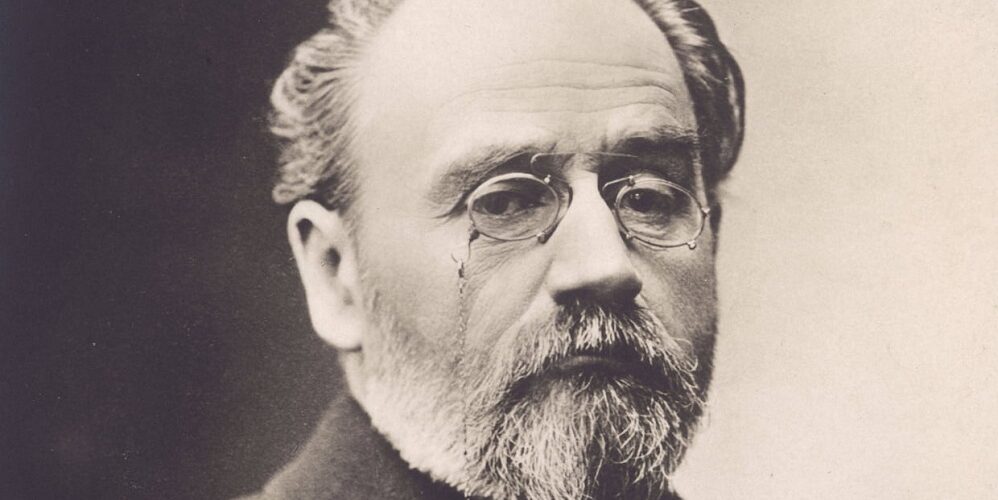

Émile Zola naît le 2 avril 1840 à Paris. Son père, ingénieur italien, meurt alors qu’il n’a que sept ans, laissant la famille dans une situation financière précaire. Le jeune Émile grandit à Aix-en-Provence où il se lie d’amitié avec Paul Cézanne, qui restera son ami proche jusqu’en 1886.

Après avoir échoué deux fois au baccalauréat, Zola s’installe à Paris en 1858 où il connaît une période de vie bohème. Il trouve un emploi à la librairie Hachette en 1862, ce qui lui permet de faire ses premiers pas dans le milieu littéraire. En 1870, il épouse Alexandrine Meley.

Sa carrière d’écrivain décolle véritablement avec la publication des « Rougon-Macquart », vaste fresque romanesque en vingt volumes décrivant une famille sous le Second Empire. « L’Assommoir » (1877) lui apporte la célébrité, suivi par d’autres chefs-d’œuvre comme « Nana » (1880) et « Germinal » (1885). En 1888, alors qu’il est au sommet de sa gloire, il rencontre Jeanne Rozerot, qui devient sa maîtresse et lui donne deux enfants.

Zola marque l’histoire en s’engageant dans l’affaire Dreyfus avec la publication de « J’accuse…! » en janvier 1898. Cette prise de position courageuse le force à s’exiler en Angleterre pendant onze mois. Il meurt le 29 septembre 1902 dans son appartement parisien, asphyxié par des émanations de monoxyde de carbone provenant de sa cheminée. En 1908, ses cendres sont transférées au Panthéon, consacrant sa place parmi les grands hommes de la nation française.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. La Fortune des Rougon (Les Rougon-Macquart #1, 1871)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« La Fortune des Rougon », premier tome des « Rougon-Macquart » publié en 1871, met en scène l’ascension sociale d’une famille durant le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851. L’action se déroule à Plassans, ville fictive de Provence inspirée d’Aix-en-Provence.

L’histoire démarre avec Adélaïde Fouque, riche héritière d’une famille maraîchère. Mentalement instable, elle épouse d’abord un jardinier nommé Rougon, qui lui donne un fils, Pierre, avant de mourir. Elle devient ensuite la maîtresse d’un contrebandier alcoolique, Macquart, dont elle a deux enfants illégitimes : Antoine et Ursule.

Pierre Rougon, dévoré par l’ambition, manœuvre habilement pour s’approprier l’héritage maternel et écarter son demi-frère et sa demi-sœur. Il épouse Félicité Puech, aussi avide de reconnaissance sociale que lui. Le couple végète dans une médiocrité bourgeoise jusqu’à ce que leur fils aîné Eugène, devenu proche de Louis-Napoléon Bonaparte à Paris, les informe du prochain coup d’État.

Grâce à cette information privilégiée, Pierre et Félicité orchestrent une mise en scène qui les fait passer pour les sauveurs de Plassans lors des troubles insurrectionnels. Ils manipulent notamment Antoine Macquart, devenu républicain par dépit, pour piéger les insurgés. Cette machination leur assure fortune et reconnaissance sociale.

En contrepoint de ces manœuvres cyniques se déroule l’histoire tragique de deux jeunes idéalistes : Silvère Mouret, petit-fils d’Adélaïde, et Miette Chantegreil, fille d’un bagnard. Tous deux rejoignent l’insurrection républicaine contre le coup d’État. Miette meurt au combat, et Silvère, capturé, est froidement exécuté par un gendarme. Adélaïde, témoin de la mort de son petit-fils, sombre définitivement dans la folie.

Autour du livre

Dès 1868, Zola projette cette vaste fresque sociale qui suivra une famille sous le Second Empire. Le dossier préparatoire révèle un travail minutieux : croquis géographiques, plan par chapitres, chronologie précise des événements. Pour garantir l’exactitude historique, l’écrivain s’appuie sur des documents relatant les soulèvements dans le Var et les départements voisins.

La rédaction débute le 4 juin 1869. Le roman paraît d’abord en feuilleton dans Le Siècle à partir du 28 juin 1870, mais la guerre franco-prussienne interrompt sa publication. Le texte complet sort en volume le 14 octobre 1871, avant d’être substantiellement remanié pour l’édition Charpentier de 1873.

« La Fortune des Rougon » pose les fondements génétiques et sociaux qui structurent tout le cycle. Les tares héréditaires – folie d’Adélaïde, alcoolisme de Macquart – contaminent les générations suivantes selon les théories naturalistes de l’hérédité. Cette œuvre programmatique esquisse aussi les grands thèmes qui traverseront la série : l’ascension sociale sans scrupules, l’opposition entre idéalisme et opportunisme, la violence politique.

À travers l’accession au pouvoir des Rougon, Zola déconstruit le mythe de l’homme providentiel incarné par Louis-Napoléon Bonaparte. Le « salon jaune » des Rougon symbolise les aspirations d’une petite bourgeoisie provinciale prête à toutes les compromissions pour s’élever socialement. L’histoire d’amour pure entre Silvère et Miette contraste avec la cupidité ambiante. Leur tragédie illustre l’écrasement des idéaux républicains par la force brutale, dans une tension permanente entre amour et mort.

Les ventes initiales sont modestes, peut-être en raison du contexte politique troublé, mais aussi parce que le roman met à nu des « mécanismes psychologiques et sociaux profondément ancrés et vrais, mais habituellement refoulés, dissimulés ». Deux jugements éclairent néanmoins sa valeur littéraire. Victor Hugo salue « le dessin ferme, la couleur franche, le relief, la vérité, la vie » de l’œuvre. Gustave Flaubert la qualifie « d’atroce et belle », soulignant sa puissance narrative.

Le succès de « L’Assommoir » en 1877 relance l’intérêt pour l’ensemble du cycle. Entre 1950 et 2006, « Les Rougon-Macquart » se vendent à trente millions d’exemplaires, même si « La Fortune des Rougon » ne figure pas parmi les volumes les plus populaires de la série. Le roman a inspiré une mini-série télévisée française en 1980, réalisée par Yves-André Hubert, avec Madeleine Robinson dans le rôle d’Adélaïde et Christian Barbier incarnant Pierre adulte.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 475 pages.

2. Le Ventre de Paris (Les Rougon-Macquart #3, 1873)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, 1858. Florent retrouve la capitale après son évasion du bagne de Cayenne, où il avait été injustement déporté pour sa présence fortuite près d’une barricade lors du coup d’État de 1851. Son demi-frère Quenu et son épouse Lisa Macquart l’accueillent dans leur prospère charcuterie des Halles centrales. Par l’entremise de Lisa, il devient inspecteur au pavillon de la marée, un poste qui lui permet d’observer la vie quotidienne de ce quartier populaire dominé par le commerce alimentaire.

Deux univers s’offrent alors à Florent. D’un côté, le monde du négoce incarné par sa belle-sœur Lisa, femme d’ordre attachée à la prospérité de son commerce. De l’autre, un cercle de révolutionnaires qui se réunit dans l’arrière-boutique du marchand de vin Lebigre pour conspirer contre le régime impérial. Entre ces deux mondes gravitent des personnages comme Claude Lantier, peintre bohème qui devient son ami, et Louise Méhudin, surnommée « la belle Normande », une séduisante poissonnière qui tente de se rapprocher de lui.

Peu à peu, Florent s’engage dans les activités subversives du groupe Lebigre, prenant des notes et échafaudant des plans d’action contre l’Empire. Son idéalisme politique, sa maigreur physique et son inadaptation au monde marchand des Halles le désignent comme un élément étranger dans cet univers d’abondance. Lisa, craignant que les activités de son beau-frère ne menacent la stabilité de son commerce, finit par le dénoncer aux autorités. Florent est arrêté et condamné à une nouvelle déportation, tandis que la vie des Halles, débarrassées de cet élément perturbateur, reprend son cours habituel.

Autour du livre

Publié en 1873, « Le Ventre de Paris » constitue le troisième volet des « Rougon-Macquart », la grande fresque sociale d’Émile Zola. L’intrigue se déroule dans le Paris du Second Empire, principalement autour des Halles centrales, imposant édifice de verre et de métal construit par Victor Baltard entre 1854 et 1870.

Le titre même traduit la dimension allégorique du roman. Les Halles y deviennent un monstre dévorant, symbole d’une société matérialiste où s’affronte la dualité entre les « Gras » et les « Maigres ». Les premiers, représentés par Lisa Quenu, incarnent la bourgeoisie repue et conservatrice, tandis que les seconds, menés par Florent, symbolisent les idéalistes révolutionnaires. Cette opposition structure l’ensemble du récit, qui culmine dans la victoire des « Gras » sur les « Maigres ».

Zola transpose les techniques impressionnistes dans l’écriture, notamment à travers des descriptions monumentales des Halles. La célèbre « symphonie des fromages » illustre cette approche novatrice où le langage littéraire magnifie des sujets jusqu’alors considérés comme triviaux. Les Halles y apparaissent comme un organisme vivant, un « ventre » qui digère sans cesse les marchandises, reflet des théories de Lavoisier sur la transformation perpétuelle de la matière.

Premier roman de Zola consacré entièrement à la classe ouvrière, « Le Ventre de Paris » inaugure plusieurs caractéristiques qui marqueront ses œuvres ultérieures : l’usage d’un langage populaire, l’attention portée aux conditions de vie des classes laborieuses, la personnification monumentale des lieux. Les descriptions des Halles préfigurent le traitement que Zola réservera plus tard au grand magasin dans « Au Bonheur des Dames » ou à l’alambic dans « L’Assommoir ».

Pour construire son récit, Zola s’appuie sur des sources historiques précises, notamment concernant le traitement des prisonniers déportés en Guyane française. La dimension sociale s’inscrit dans une volonté de compléter le tableau du Second Empire esquissé dans « La Curée », en s’attachant cette fois à la petite bourgeoisie commerçante.

Si les critiques de l’époque s’étonnent du choix d’un sujet centré sur l’une des zones les moins prestigieuses de Paris, le roman suscite l’enthousiasme des jeunes écrivains naturalistes, parmi lesquels Guy de Maupassant.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 502 pages.

3. L’Assommoir (Les Rougon-Macquart #7, 1877)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, sous le Second Empire. « L’Assommoir », septième volume des « Rougon-Macquart », s’ouvre sur l’attente désespérée de Gervaise Macquart : « Gervaise avait attendu Lantier jusqu’à deux heures du matin ». Cette jeune blanchisseuse boiteuse de vingt-deux ans vit dans une misère noire avec ses deux jeunes fils, Claude et Étienne. Son amant, Auguste Lantier, vient de l’abandonner pour une autre femme, emportant leurs maigres économies.

Malgré ce début tragique, Gervaise ne se laisse pas abattre. Cette travailleuse acharnée rêve d’une vie simple : avoir du pain sur la table, un toit décent, et élever correctement ses enfants. Le destin semble lui sourire quand elle épouse Coupeau, un honnête ouvrier zingueur qui ne boit pas. À force de labeur, le couple prospère. Gervaise réalise même son rêve en ouvrant sa propre blanchisserie. Une petite fille, Nana, vient compléter leur bonheur.

Tout bascule le jour où Coupeau fait une chute d’un toit. Sa convalescence marque le début d’une inexorable descente aux enfers. L’homme sombre dans l’alcoolisme, encouragé par les nombreux débits de boissons du quartier de la Goutte-d’Or, dont le célèbre « Assommoir » du père Colombe. Le retour de Lantier, que Coupeau accepte d’héberger, précipite la catastrophe. Les deux hommes dilapident les gains de Gervaise qui, épuisée par le travail et les soucis, commence elle aussi à boire. La boutique est vendue, Nana s’enfuit pour se prostituer, Coupeau meurt de delirium tremens à l’hôpital Sainte-Anne. Gervaise, devenue mendiante et alcoolique, périt de faim et de misère dans un réduit sous un escalier, découverte seulement deux jours plus tard par ses voisins.

Autour du livre

Le projet de Zola s’enracine dans sa propre expérience de la pauvreté lors de son arrivée à Paris. Pour documenter son œuvre, il constitue un imposant dossier préparatoire, multipliant les observations dans le quartier de la Goutte-d’Or où se déroule l’action. Il s’appuie notamment sur les écrits de Denis Poulot concernant le monde ouvrier et sur le « Dictionnaire de la langue verte » d’Alfred Delvau pour retranscrire l’argot parisien.

Son ambition est de montrer la réalité crue des milieux populaires, jusque-là idéalisés dans la littérature. À travers la trajectoire de Gervaise, il met en scène la dégradation d’une famille ouvrière sous l’effet conjugué de l’alcoolisme, de la paresse et de la promiscuité. Le titre même du roman renvoie au débit de boissons du père Colombe, décrit comme une machine infernale qui broie ses victimes. La figure du père Bru, vieillard misérable, symbolise le destin qui guette les travailleurs, tandis que le croque-mort Bazouge évoque une danse macabre moderne.

Gervaise incarne une nouvelle figure de l’héroïne romanesque : contrairement aux bourgeoises tourmentées comme Emma Bovary, ses aspirations restent modestes – « travailler tranquille, manger toujours du pain, avoir un trou un peu propre pour dormir ». Sa déchéance résulte autant de l’hérédité (fille d’alcooliques) que du milieu social, illustrant parfaitement les thèses naturalistes de Zola sur le déterminisme.

La parution du roman déclenche un scandale retentissant. La droite dénonce son « écœurante malpropreté », tandis que la gauche l’accuse de salir le peuple. Victor Hugo s’indigne : « Vous n’avez pas le droit de nudité sur la misère et le malheur ». Face à ces attaques, Zola défend la dimension morale de son œuvre : « J’ai voulu peindre la déchéance fatale d’une famille ouvrière […] C’est de la morale en action, simplement ». Malgré – ou grâce à – la polémique, « L’Assommoir » connaît un immense succès commercial qui assure la fortune de son auteur.

Le roman inspire de nombreuses adaptations, à commencer par une version théâtrale créée dès 1879 au théâtre de l’Ambigu-Comique, qui remporte un triomphe avec 254 représentations successives. Au cinéma, plusieurs réalisateurs s’emparent du sujet : Albert Capellani en 1909, David W. Griffith en 1931 (« The Struggle »), Gaston Roudès en 1933. La plus célèbre adaptation reste « Gervaise » de René Clément (1956). Plus récemment, le roman a été adapté en bande dessinée par Emmanuel Moynot, Mathieu Solal et Xavier Bernoud (2022).

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 566 pages.

4. Nana (Les Rougon-Macquart #9, 1880)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, 1867. Une jeune femme de dix-huit ans, Anne Coupeau dite Nana, s’apprête à faire ses débuts sur la scène du Théâtre des Variétés. Issue des bas-fonds parisiens, fille d’une blanchisseuse et d’un ouvrier alcoolique, elle survit grâce à la prostitution tout en élevant son fils Louis, né d’un père inconnu. Son destin bascule lors de la première représentation de « La Vénus Blonde ». Malgré son absence totale de talent pour le chant et le théâtre, Nana subjugue le public masculin par sa seule présence charnelle. Dans le troisième acte, elle paraît presque nue sur scène, provoquant un scandale qui fait sa célébrité.

Cette consécration théâtrale propulse Nana au rang de courtisane recherchée. Elle séduit les hommes les plus puissants de Paris : le banquier Steiner, qui la couvre de cadeaux et lui achète une propriété à la campagne ; le comte Muffat, qui lui offre un somptueux hôtel particulier ; le comte de Vandeuvres, propriétaire de chevaux de course. Sa beauté provoque une véritable folie collective : tous les hommes se ruinent pour elle, pendant qu’elle dilapide leur fortune en caprices et en luxe ostentatoire.

Naît alors une spirale de destruction. Philippe Hugon vole l’armée pour financer les exigences de Nana et finit en prison. Son jeune frère Georges, fou amoureux d’elle, se suicide en découvrant qu’elle couche aussi avec Philippe. Vandeuvres se donne la mort après avoir tout perdu. Même le très pieux comte Muffat sombre dans la déchéance morale, acceptant les humiliations et les tromperies de sa maîtresse jusqu’à la découvrir au lit avec son propre beau-père.

L’apogée du règne de Nana survient lors d’un grand prix hippique où une jument portant son nom l’emporte devant tout Paris en délire. Mais bientôt, criblée de dettes après avoir ruiné ses amants, elle quitte la capitale. Quelques mois plus tard, en juillet 1870, alors que la France s’apprête à entrer en guerre contre la Prusse, Nana revient à Paris au chevet de son fils atteint de la petite vérole. Elle contracte la maladie et meurt défigurée dans une chambre d’hôtel, tandis que sous ses fenêtres la foule crie « À Berlin ! ».

Autour du livre

Si le plan initial des « Rougon-Macquart » ne prévoyait pas de roman consacré à une courtisane, Zola décide d’isoler le thème de la prostitution pour en faire une œuvre à part entière. Pour nourrir son récit, l’écrivain s’inspire de plusieurs figures du demi-monde parisien : Blanche d’Antigny, Méry Laurent, Valtesse de La Bigne, Delphine de Lizy, Anne Deslions, Hortense Schneider et Cora Pearl.

Ludovic Halévy, librettiste des opérettes d’Offenbach, se révèle un informateur précieux. Il fournit à Zola des anecdotes sur les coulisses du Théâtre des Variétés et sur la vie des comédiennes. L’épisode où Nana boit du champagne dans sa loge avec un prince s’inspire ainsi d’une rencontre réelle entre Hortense Schneider et le Prince de Galles lors d’une représentation de « La Grande-Duchesse de Gérolstein ».

À travers le personnage de Nana, Zola dresse un portrait au vitriol du Second Empire. L’article fictif de Fauchery compare la courtisane à une « mouche d’or » qui répand la corruption dans la société. Sa mort coïncide avec l’effondrement du régime, alors que sous ses fenêtres la foule crie « À Berlin ! ». Dans une lettre à Van Santen Kolff, Zola explicite cette métaphore : « Le corps décomposé de Nana est la France du Second Empire à l’agonie ».

La réception du roman se révèle extraordinaire. Le journal Le Voltaire, qui publie « Nana » en feuilleton d’octobre 1879 à février 1880, orchestre une campagne publicitaire sans précédent. Des hommes-sandwichs paradent dans Paris, des affiches tapissent les murs, des allumeurs distribuent de la publicité dans les bureaux de tabac. Le 15 février 1880, le livre paraît chez Charpentier. Les 55 000 exemplaires du premier tirage s’arrachent en une journée.

Les réactions de la critique divergent. Certains accusent Zola de verser dans le voyeurisme et la pornographie, d’autres saluent la puissance de son réalisme. Les frères Goncourt et Gustave Flaubert comptent parmi ses plus fervents admirateurs. Ce dernier déclare notamment que « Nana devient un mythe sans cesser d’être réelle ».

Au cinéma, Jean Renoir la porte à l’écran en 1926 avec Catherine Hessling. D’autres versions marquantes suivent : celle de Dorothy Arzner et George Fitzmaurice en 1934, celle de Christian-Jaque avec Martine Carol en 1955. La télévision s’empare également du roman avec plusieurs séries, dont celle de Maurice Cazeneuve en 1981 avec Véronique Genest, et plus récemment celle d’Édouard Molinaro avec Lou Doillon en 2001.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 508 pages.

5. Pot-Bouille (Les Rougon-Macquart #10, 1882)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1862, Octave Mouret, jeune provincial de vingt-deux ans, emménage dans un immeuble bourgeois de la rue de Choiseul à Paris. Ambitieux et séduisant, il obtient un poste de vendeur au magasin « Au bonheur des Dames » tout en cherchant à s’élever socialement par les femmes. L’immeuble où il réside devient le théâtre de ses observations et de ses conquêtes. Il y découvre une bourgeoisie hypocrite : les Josserand qui vivent au-dessus de leurs moyens pendant que la mère tente désespérément de marier ses filles, les Duveyrier dont le mari entretient une maîtresse avec l’accord tacite de son épouse, les Campardon qui hébergent la cousine-maîtresse du mari sous leur toit.

Après une liaison sans lendemain avec sa voisine Marie Pichon, Octave tente sa chance auprès de sa patronne, Madame Hédouin, qui le repousse. Vexé, il quitte son emploi pour travailler dans la boutique de soieries d’Auguste Vabre, au rez-de-chaussée de l’immeuble. Il entame alors une relation avec Berthe, la femme d’Auguste, jusqu’au jour où le mari les surprend. Le scandale éclate : Berthe retourne chez ses parents où son père meurt peu après. Octave, lui, retrouve un poste « Au bonheur des Dames » et finit par épouser Caroline Hédouin, devenue veuve.

L’ordre bourgeois se rétablit progressivement : Auguste renoue avec Berthe et les réceptions mondaines reprennent chez les Duveyrier comme si rien ne s’était passé. Pendant ce temps, à l’étage, Adèle, la bonne des Josserand, donne naissance seule à son enfant et l’abandonne.

Autour du livre

Non prévu dans la conception initiale des « Rougon-Macquart », « Pot-Bouille » naît d’une volonté de compléter la fresque sociale du cycle par un portrait sans concession de la classe moyenne. Le titre, qui désigne en argot parisien la marmite servant à préparer les ragoûts, symbolise le microcosme de l’immeuble où mijotent les vices bourgeois. Cette métaphore culinaire souligne l’ambition de Zola : dévoiler l’envers du décor d’une société qui masque sa corruption derrière les apparences de la moralité.

L’originalité du roman tient à sa construction autour d’un personnage-observateur. Octave Mouret, arrivant de province, découvre progressivement les secrets de l’immeuble en même temps que le lecteur. Cette technique narrative permet à Zola d’orchestrer le dévoilement méthodique des hypocrisies bourgeoises : mariages d’argent, adultères, spéculations douteuses. Les domestiques, qui commentent les agissements de leurs maîtres depuis les fenêtres des cuisines donnant sur la cour intérieure, constituent un chœur populaire qui démystifie la prétendue moralité bourgeoise.

Le personnage d’Octave Mouret, déjà apparu dans « La Conquête de Plassans », illustre la théorie de l’hérédité chère à Zola. Fils de cousins germains, il hérite d’une forme de trouble obsessionnel qui se manifeste par son désir de domination sur les femmes. Cette caractéristique trouvera son accomplissement dans le roman suivant, « Au Bonheur des Dames », où il dirigera un grand magasin destiné à la clientèle féminine.

La réception du roman fut mitigée. Les critiques reprochèrent à Zola d’avoir peuplé son œuvre de personnages trop ordinaires et d’avoir fragmenté l’action en multiples scènes. Martin Bernard pointa notamment la longueur du texte. Certains lecteurs intentèrent même des procès à l’auteur, refusant que les personnages portent leurs noms. Si Henryk Céard jugea le roman « dépourvu d’atmosphère », André Gide en revanche manifesta son admiration.

« Pot-Bouille » connut plusieurs adaptations : une pièce de théâtre de William Busnach créée au Théâtre de l’Ambigu-Comique en 1883, un film de Julien Duvivier en 1957 avec Gérard Philipe dans le rôle d’Octave, une série télévisée d’Yves-André Hubert en 1972, et plus récemment une bande dessinée par Cédric Simon et Eric Stalner aux éditions Les Arènes BD en 2020.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 510 pages.

6. Au Bonheur des Dames (Les Rougon-Macquart #11, 1883)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, 1864. Le grand magasin « Au Bonheur des Dames », dirigé par l’ambitieux Octave Mouret, révolutionne le commerce de la mode. Sa politique commerciale agressive menace les petites boutiques du quartier, dont « Au Vieil Elbeuf », modeste commerce de tissus tenu par la famille Baudu. C’est dans ce contexte que Denise Baudu, jeune orpheline de vingt ans, arrive de sa Normandie natale avec ses deux frères cadets. Son oncle, propriétaire d’ « Au Vieil Elbeuf », ne peut l’embaucher à cause de ses difficultés financières. Contrainte par la nécessité, elle trouve un emploi de vendeuse « Au Bonheur des Dames ».

Dans ce temple du commerce moderne, Denise affronte un quotidien éprouvant : conditions de travail épuisantes, rivalités entre vendeurs, logement insalubre. Sa droiture et son intelligence lui permettent néanmoins de gravir les échelons, malgré l’hostilité de ses collègues. Octave Mouret, séducteur cynique habitué à manipuler les femmes pour servir ses ambitions, remarque cette jeune employée qui, contrairement aux autres, lui résiste. Son attirance se mue en véritable passion quand Denise refuse catégoriquement de devenir sa maîtresse.

Pendant qu’ « Au Bonheur des Dames » poursuit son expansion implacable, ruinant les commerces traditionnels du quartier, une lutte sentimentale s’engage entre Denise et Mouret. La jeune femme, secrètement amoureuse de son patron mais déterminée à préserver sa dignité, transforme par sa résistance le désir de Mouret en un amour sincère qui aboutira à une demande en mariage.

Autour du livre

Zola élabore ce projet dès 1868, dans le cadre de sa fresque sur l’ascension sociale d’une famille sous le Second Empire. Il souhaite présenter des personnages évoluant dans quatre mondes : le peuple, les commerçants, la bourgeoisie et le grand monde. À la parution de « Nana » en 1880, il annonce son intention d’écrire sur le grand commerce parisien et particulièrement sur les grands bazars modernes. Sa documentation débute en 1881 avec la collecte d’articles de presse sur les grands magasins, la faillite du petit commerce et le phénomène du vol à l’étalage. Il visite assidûment Le Bon Marché, les Grands Magasins du Louvre et la Place Clichy, observe leur organisation et interroge leurs dirigeants.

L’antagonisme entre le petit commerce traditionnel et les grands magasins constitue la toile de fond sociale du roman. Zola y dépeint la mutation profonde du commerce parisien sous le Second Empire, catalysée par les travaux haussmanniens. Les innovations commerciales du « Bonheur des Dames » – politique de prix agressive, publicité massive, service de livraison à domicile, système de remboursement – reflètent les pratiques révolutionnaires initiées par Aristide Boucicaut au Bon Marché. Auguste Hériot et Alfred Chauchard, créateurs des Grands Magasins du Louvre, inspirent quant à eux la dualité entre Mouret, l’innovateur séducteur, et Bourdoncle, le surveillant inflexible.

Le personnage de Denise marque une rupture dans l’œuvre de Zola. Contrairement à Nana ou Gervaise, héroïnes vaincues par la société, Denise incarne une femme indépendante par son travail et sa pensée. Sa trajectoire illustre l’émergence d’une nouvelle classe sociale, entre l’ouvrière et la bourgeoise. Cette évolution se reflète dans sa transformation physique : d’abord gauche et mal coiffée, elle gagne progressivement en élégance et en assurance.

Les clientes du grand magasin font l’objet d’une peinture particulièrement évocatrice. Zola décrit avec sensualité la « fièvre d’achats » qui s’empare d’elles, utilisant un vocabulaire habituellement réservé aux relations amoureuses. À travers des personnages comme Mme Marty, victime de la « névrose des grands magasins », ou Mme de Boves, poussée au vol par la tentation des marchandises exposées, il analyse les mécanismes psychologiques de la société de consommation naissante.

La critique accueillit favorablement le roman, saluant la délicatesse de ses tableaux, son caractère moral et la simplicité émouvante de son dénouement. L’écrivain Joris-Karl Huysmans exprima notamment son admiration pour la puissance des descriptions et la fraîcheur singulière de l’histoire d’amour entre Denise et Mouret.

« Au Bonheur des Dames » a inspiré plusieurs adaptations cinématographiques : une version muette de Julien Duvivier en 1930 avec Dita Parlo, une adaptation d’André Cayatte en 1943, ainsi que des séries télévisées comme « The Paradise » (BBC, 2012) et « Il paradiso delle signore » (RAI, 2015). Le roman a également été adapté pour la scène en 2020 dans un spectacle immersif au Bon Marché Rive Gauche.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 542 pages.

7. Germinal (Les Rougon-Macquart #13, 1885)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1860, au cœur du bassin minier du Nord de la France, le jeune Étienne Lantier cherche du travail après avoir été renvoyé des chemins de fer pour avoir giflé son patron. La mine du Voreux l’embauche comme herscheur (pousseur de wagonnets). Il trouve refuge chez la famille Maheu, mineurs de père en fils depuis des générations. La vie dans les corons s’organise autour de la mine où hommes, femmes et enfants s’épuisent pour des salaires misérables, dans des conditions effroyables : chaleur suffocante, risques d’éboulement, maladies pulmonaires.

Étienne tombe amoureux de Catherine Maheu, mais la jeune fille de quinze ans devient la maîtresse de Chaval, un mineur brutal qui la maltraite. En parallèle, Étienne découvre les idées socialistes et commence à éveiller la conscience politique de ses camarades. Quand la Compagnie des Mines décrète une baisse de salaire déguisée en prétextant la crise économique, la colère gronde. Sous l’impulsion d’Étienne, les mineurs se mettent en grève.

Le mouvement s’étend, mais la faim tenaille les familles des grévistes. Les tensions s’exacerbent : les mineurs sabotent les installations, attaquent les non-grévistes. L’armée intervient et, lors d’une manifestation, tire sur la foule, tuant plusieurs ouvriers dont Maheu. Vaincus par la faim et la répression, les mineurs reprennent le travail. C’est alors que Souvarine, un anarchiste russe, sabote le système d’étayage de la mine. L’effondrement et l’inondation qui s’ensuivent piègent plusieurs mineurs au fond, dont Étienne, Catherine et Chaval.

Dans les galeries noyées par les eaux, Étienne tue Chaval lors d’une confrontation, mais Catherine meurt d’épuisement dans ses bras avant l’arrivée des secours. Seul survivant, Étienne quitte la région pour Paris, convaincu que cette défaite n’est qu’une étape dans la lutte des ouvriers pour leur émancipation.

Autour du livre

« Germinal » naît d’une immersion dans le monde minier. En 1884, Zola passe plusieurs semaines dans le bassin d’Anzin, où il observe minutieusement le quotidien des mineurs. Il descend lui-même dans les puits, notamment dans la fosse Renard, pour saisir la réalité du travail souterrain. Cette documentation méticuleuse lui permet d’accumuler des notes sur les conditions de travail, les maladies professionnelles et l’organisation sociale des corons.

La rédaction du roman coïncide avec la grande grève des mineurs d’Anzin, débutée le 2 mars 1884. Zola intègre également dans son récit des éléments d’autres conflits sociaux, comme les fusillades d’Aubin et de La Ricamarie. Pour nourrir sa réflexion politique, il étudie la presse de gauche et les écrits de Jules Guesde, s’imprégnant des théories socialistes alors en plein essor.

Le titre du roman, emprunté au calendrier républicain, symbolise l’espoir d’un renouveau social. Le mois de Germinal marque le début du printemps, métaphore de la germination des idées révolutionnaires parmi les ouvriers. Cette symbolique culmine dans la dernière phrase du roman, où les mineurs sont comparés à une « armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons ».

La structure narrative met en scène l’opposition entre deux mondes : celui des mineurs et celui des propriétaires. Les Grégoire, actionnaires de la Compagnie des Mines, incarnent une bourgeoisie paternaliste et aveugle aux souffrances ouvrières. Le directeur Hennebeau représente la froide logique capitaliste, tandis que Deneulin figure le petit patronat pris entre deux feux.

Les différents courants de la gauche française s’incarnent dans trois personnages : Étienne Lantier défend un socialisme militant, Rasseneur prône le réformisme modéré, et Souvarine incarne l’anarchisme nihiliste. Cette pluralité d’approches reflète les débats qui agitent alors le mouvement ouvrier.

La description minutieuse de la vie dans les corons offre un témoignage capital sur la condition ouvrière au XIXe siècle. Zola dépeint une communauté soudée par le travail et la misère, où la promiscuité et l’alcoolisme côtoient la solidarité. L’absence d’éducation, la précocité des relations sexuelles et l’indifférence religieuse caractérisent ce prolétariat déraciné. L’épisode de la grève illustre le processus de prise de conscience politique des ouvriers. Leur révolte, d’abord hésitante, se transforme en mouvement de masse avant de sombrer dans la violence. Cette trajectoire traduit la maturation d’une conscience de classe, même si elle reste inaboutie.

La publication de « Germinal » marque profondément les esprits. Lors des funérailles de Zola en 1902, une délégation de mineurs de Denain accompagne le cortège en scandant « Germinal ! Germinal ! ». Le roman acquiert rapidement une dimension symbolique dans la culture ouvrière française.

Au théâtre, Zola collabore avec William Busnach pour une version scénique créée en 1888. Au cinéma, le roman inspire plusieurs réalisateurs : Ferdinand Zecca (1903), Albert Capellani (1913), Yves Allégret (1963). En 1993, Claude Berri signe une adaptation magistrale avec Gérard Depardieu et Renaud. Plus récemment, en 2021, David Hourrègue réalise une série en six épisodes pour France 2.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 605 pages.

8. La Terre (Les Rougon-Macquart #15, 1887)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« La Terre » brosse le portrait sans concession d’une communauté paysanne de la Beauce dans les dernières années du Second Empire. Au cœur du récit se trouve le village de Rognes, où Jean Macquart, ancien soldat devenu ouvrier agricole, s’établit pour commencer une nouvelle vie.

L’intrigue s’articule autour de deux drames qui s’entremêlent. Le premier concerne le patriarche Louis Fouan qui, à soixante-dix ans, prend la décision fatidique de partager ses terres entre ses trois enfants : Fanny, femme d’un respectable paysan ; Hyacinthe, dit Jésus-Christ, un braconnier alcoolique ; et Buteau, le plus jeune, aussi rusé qu’avide. Le contrat stipule qu’ils doivent en échange subvenir à ses besoins et lui verser une pension. Cette décision précipite la déchéance du vieil homme, progressivement dépouillé et maltraité par ses héritiers.

Le second drame se noue autour des sœurs Mouche : Lise et Françoise. Lise épouse son cousin Buteau, qui ne cache pas son désir pour sa belle-sœur Françoise. Celle-ci trouve refuge auprès de Jean Macquart qu’elle finit par épouser, s’attirant la haine mortelle des Buteau. Car l’enjeu véritable est la terre : le couple Buteau redoute que l’héritage des Mouche leur échappe. Leur cupidité les pousse à l’innommable : ils violent Françoise, enceinte de Jean, et la blessent mortellement. Le vieux Fouan, témoin involontaire du crime, subit le même sort – étouffé puis brûlé par le couple meurtrier. Jean, brisé par ces événements, quitte Rognes pour reprendre du service dans l’armée.

Autour du livre

Cette fresque paysanne marque un virage dans le cycle des « Rougon-Macquart ». Pour l’écrire, Zola multiplie les recherches : observations des villageois à Médan où il réside, souvenirs de sa Provence natale, études scientifiques sur le monde rural et voyage en Beauce. Le choix de cette région, d’une grande fertilité, n’est pas anodin – il permet à l’écrivain de montrer comment l’appât du gain transforme cette terre nourricière en objet de convoitise meurtrière.

« La Terre » dénonce sans fard les conséquences du Code civil de 1804 sur le monde rural. L’obligation de diviser équitablement les héritages entre les enfants engendre des drames familiaux, symbolisés ici par le patricide final. Cette législation provoque également des comportements malthusiens : la scène où Françoise et Jean pratiquent le coït interrompu illustre la volonté d’éviter une descendance qui morcellerait davantage le patrimoine.

Le roman se distingue par sa violence inouïe pour l’époque. Les scènes d’accouplement d’animaux alternent avec celles des humains, dans une bestialité assumée qui choqua profondément les contemporains. La brutalité culmine avec le viol de Françoise par son beau-frère, aidé de sa propre sœur. Cette sauvagerie n’est pas gratuite : elle sert à dénoncer l’avidité qui gangrène la société paysanne, prête à tout pour quelques arpents de terre.

L’influence du « Roi Lear » de Shakespeare transparaît dans le personnage du père Fouan, monarque déchu qui distribue son royaume à ses enfants avant d’être trahi par eux. Mais Zola s’éloigne de la tragédie shakespearienne en refusant tout pathos : la mort de Fouan, brûlé comme un vieux chien par ses assassins, s’inscrit dans la brutalité ordinaire d’un monde sans pitié.

La critique de l’époque réagit violemment. Le « Manifeste des Cinq », publié dans Le Figaro par un groupe de jeunes romanciers, conseille même à Zola de consulter le docteur Charcot pour soigner ses « obsessions morbides ». Anatole France signe également un article cinglant dans Le Temps. Pourtant, le roman connaît un immense succès populaire : sa réédition de 1903 atteint l’un des plus hauts tirages de l’œuvre zolienne.

Plusieurs adaptations ont vu le jour au fil des années. André Antoine réalise en 1921 une version muette tournée dans les paysages authentiques de la Beauce. En 2005, le réalisateur marocain Chafik Shimi transpose l’intrigue dans une série télévisée de trente épisodes intitulée « Wouja’e Trabe », diffusée sur la chaîne 2M. Plus récemment, en mars 2024, Anne Barbot propose une adaptation théâtrale au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 512 pages.

9. La Bête humaine (Les Rougon-Macquart #17, 1890)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1869, sur la ligne de chemin de fer Paris-Le Havre, Jacques Lantier, mécanicien de locomotive de 26 ans, cache un terrible secret : depuis son adolescence, une pulsion meurtrière le pousse à vouloir tuer des femmes. Seule sa passion pour sa locomotive, la Lison, qu’il aime « plus qu’une femme », lui permet de contenir ses démons intérieurs.

Le drame s’enclenche lorsque Roubaud, sous-chef de gare au Havre, découvre que sa jeune épouse Séverine a été violée durant son adolescence par son protecteur, le président Grandmorin, membre influent de la compagnie de chemin de fer. Aveuglé par une jalousie dévorante, Roubaud contraint Séverine à l’aider à assassiner Grandmorin dans un train. Jacques Lantier, témoin fortuit du meurtre, choisit de garder le silence.

Dans les mois qui suivent, une passion torride naît entre Jacques et Séverine. Cette relation semble d’abord apaiser les pulsions meurtrières du jeune homme. Pendant ce temps, rongé par le remords, Roubaud sombre dans l’alcool et le jeu. Séverine, qui voue désormais une haine féroce à son mari, persuade Jacques de l’assassiner. Mais le soir du crime programmé, les instincts meurtriers de Jacques ressurgissent brutalement : au lieu de tuer Roubaud, il poignarde Séverine.

L’épilogue se déroule quelques mois plus tard, en juillet 1870, à l’aube de la guerre franco-prussienne. Lors d’un trajet nocturne, Jacques et son chauffeur Pecqueux se battent sur la locomotive et tombent tous deux sous les roues du train. Le convoi, chargé de soldats ivres et sans personne aux commandes, continue sa course folle dans la nuit, métaphore glaçante d’un Second Empire qui court à sa perte.

Autour du livre

Dix-septième volume de la série des « Rougon-Macquart », « La Bête humaine » résulte de la fusion de deux projets distincts : un roman sur la justice et un autre sur le monde ferroviaire. Cette fusion n’était pas prévue initialement. Pour nourrir son œuvre, Zola effectue un minutieux travail documentaire : il voyage en locomotive entre Paris et Mantes-la-Jolie aux côtés d’un mécanicien et d’un chauffeur, observe quotidiennement les trains depuis sa maison de Médan qui surplombe la voie ferrée, visite le dépôt de Batignolles et s’entretient avec le chef de gare du Havre.

La conception du personnage de Jacques Lantier constitue une entorse à la généalogie des « Rougon-Macquart » : absent du roman « L’Assommoir » qui relate l’histoire de sa mère Gervaise, il est ajouté tardivement à la famille car ni Claude (personnage du « Ventre de Paris » et de « L’Œuvre ») ni Étienne (« Germinal ») ne correspondaient au profil psychologique nécessaire pour incarner le héros de « La Bête humaine ».

Le roman se déploie sur plusieurs niveaux de lecture. Il constitue d’abord une critique acerbe du système judiciaire et politique du Second Empire. Le juge Denizet, malgré son intelligence et son ambition, échoue systématiquement à identifier les véritables coupables, tandis que le secrétaire général Camy-Lamotte étouffe l’affaire Grandmorin pour éviter un scandale politique préjudiciable au régime.

Le texte s’inscrit également dans les débats scientifiques de son époque sur la criminalité. Zola s’inspire notamment des théories de Cesare Lombroso sur l’existence de prédispositions physiques au crime, comme en témoignent les descriptions physiques de Jacques, Misard et Roubaud. La dimension héréditaire de la violence, symbolisée par les pulsions meurtrières de Jacques Lantier, dialogue avec les travaux contemporains sur la transmission des tares familiales.

Le train, omniprésent, dépasse son statut de simple décor pour devenir un personnage à part entière. La Lison, locomotive de Jacques, fait l’objet d’une véritable anthropomorphisation. Elle incarne la dualité entre progrès technique et pulsions primitives qui traverse tout le roman. Cette ambivalence culmine dans la scène finale où le train sans conducteur, symbole d’une modernité devenue folle, fonce dans la nuit avec son chargement de soldats ivres.

Les réactions à la parution du roman se révèlent contrastées. Anatole France salue la puissance épique de l’œuvre, qu’il compare à celle d’Homère. Jules Lemaitre y voit une parfaite illustration du chaos et des pulsions primordiales de l’âme humaine. À l’opposé, certains critiques dénoncent une accumulation gratuite de meurtres et de violence. Le médecin Jules Hericourt loue particulièrement la justesse psychologique des portraits de criminels, une appréciation qui satisfait particulièrement Zola.

« La Bête humaine » connaît un succès durable, se classant en 1972 au quatrième rang des volumes les plus vendus des « Rougon-Macquart ». L’œuvre inspire plusieurs adaptations cinématographiques majeures, notamment celle de Jean Renoir en 1938 avec Jean Gabin, suivie en 1954 par la version américaine de Fritz Lang, « Human Desire », avec Glenn Ford. Elle est également adaptée en Argentine par Daniel Tinayre (1957) et pour la télévision britannique par Malcolm McKay (1995). En 2018, elle fait l’objet d’une adaptation en bande dessinée par Dobbs et Giorgiani.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 507 pages.

10. Thérèse Raquin (1867)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Thérèse, fille d’un capitaine français et d’une Algérienne, grandit auprès de sa tante, Madame Raquin, et de son cousin Camille. À vingt et un ans, elle épouse ce dernier, un homme maladif qu’elle n’aime pas. Le couple s’installe à Paris avec Madame Raquin, où les deux femmes tiennent une mercerie dans le passage du Pont-Neuf, tandis que Camille travaille dans une compagnie de chemins de fer.

Leur vie monotone bascule quand Camille renoue avec un ami d’enfance, Laurent, un peintre raté qui devient rapidement l’amant de Thérèse. Pendant huit mois, les amants se retrouvent en secret, jusqu’à ce que des complications professionnelles entravent leurs rendez-vous. Thérèse suggère alors l’élimination de Camille. Laurent met ce projet à exécution lors d’une promenade en barque sur la Seine, noyant son ami après une lutte qui lui laisse une cicatrice de morsure au cou. Le crime est maquillé en accident.

Quinze mois plus tard, sous la pression de leur entourage qui pense agir pour leur bien, les amants se marient. Mais leur passion s’est éteinte, remplacée par une terreur obsessionnelle : chaque nuit, ils croient voir le fantôme de Camille dans leur lit. Laurent ne peut plus peindre sans reproduire inconsciemment le visage du mort. Thérèse sombre dans la démence. Madame Raquin, frappée de paralysie, découvre leur crime mais ne peut le révéler.

Après six mois d’un mariage cauchemardesque où leur haine mutuelle ne cesse de croître, les époux, ayant chacun prévu d’empoisonner l’autre, finissent par se suicider ensemble devant Madame Raquin, qui savoure sa vengeance dans son immobilité forcée.

Autour du livre

Publié en 1867, « Thérèse Raquin » constitue la première œuvre majeure d’Émile Zola. Le roman naît d’abord sous forme de nouvelle dans Le Figaro en décembre 1866, intitulée « Dans Paris, un mariage d’amour ». Les personnages portent alors des noms différents : Michel, Suzanne et Jacques deviendront Camille, Thérèse et Laurent. Le texte paraît ensuite en feuilleton dans L’Artiste sous le titre « Un mariage d’amour », avant sa publication définitive chez l’éditeur Albert Lacroix. Dans une lettre du 13 septembre 1867, Zola justifie son choix du titre final, estimant que « le temps des titres abracadabrants est fini et que le public n’a plus aucune confiance dans les enseignes ».

Cette œuvre préfigure les grands principes du naturalisme que Zola développera plus tard dans le cycle des « Rougon-Macquart ». Le romancier y applique une méthode scientifique à l’étude des comportements humains, s’attachant à démontrer l’influence du tempérament et du milieu sur les actes des personnages. Thérèse, de nature nerveuse, et Laurent, au tempérament sanguin, sont présentés comme des « brutes humaines » soumises aux « fatalités de leur chair ». Leur crime découle moins d’une décision morale que d’une nécessité physiologique. La description clinique de leur descente aux enfers s’apparente à une expérience de laboratoire, où Zola observe méthodiquement la décomposition psychologique de ses personnages.

La critique de l’époque réserve un accueil virulent au roman. Louis Ulbach, sous le pseudonyme de Ferragus, publie dans Le Figaro un article incendiaire qualifiant l’œuvre de « littérature putride ». Il considère que de tels romans, au lieu de combattre l’injustice sociale, encouragent le vice. Zola répond à ces attaques dans la préface de la seconde édition, revendiquant une démarche purement scientifique : « le reproche d’immoralité, en matière de science, ne signifie absolument rien ». Cette controverse contribue paradoxalement au succès du roman, qui impose Zola sur la scène littéraire parisienne.

« Thérèse Raquin » connaît de nombreuses adaptations, notamment au cinéma. Jacques Feyder en propose une première version en 1928, suivie en 1953 par celle de Marcel Carné avec Simone Signoret. Plus récemment, le réalisateur coréen Park Chan-wook s’en inspire librement pour « Thirst, ceci est mon sang », qui remporte le Prix du Jury au Festival de Cannes 2009. En 2013, Charlie Stratton réalise une adaptation américaine, « In Secret », avec Jessica Lange et Elizabeth Olsen. Au théâtre, Zola adapte lui-même son roman en 1873, mais la pièce ne connaît que neuf représentations. L’œuvre inspire également plusieurs opéras et adaptations radiophoniques.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 316 pages.