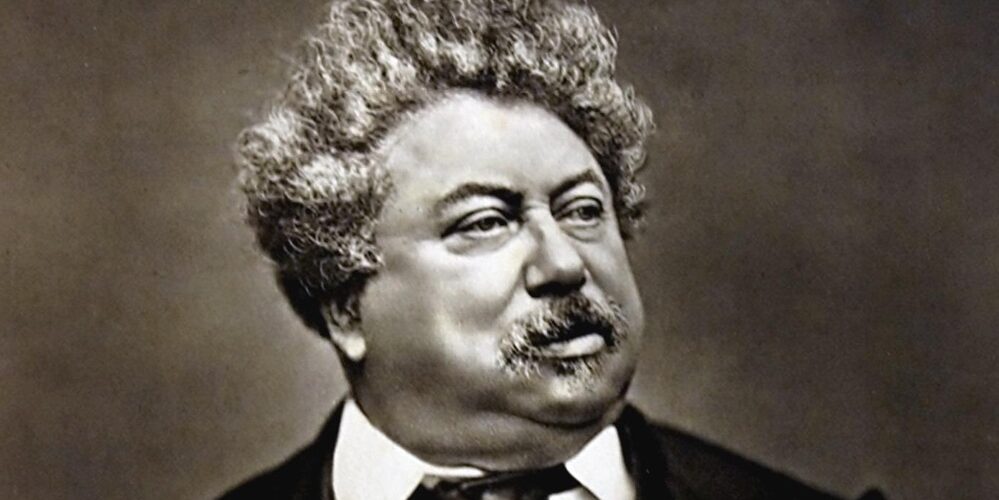

Alexandre Dumas naît le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts dans l’Aisne. Fils du général Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie et de Marie-Louise Labouret, il perd son père à l’âge de quatre ans. Il grandit dans un milieu modeste et reçoit une éducation sommaire, mais développe très tôt un goût pour la lecture et l’écriture.

En 1823, le jeune Dumas part pour Paris avec quelques francs en poche. Il trouve un emploi de clerc et découvre le théâtre. Sa carrière littéraire débute véritablement en 1829 avec le succès de sa pièce « Henri III et sa cour ». S’ensuivent d’autres triomphes au théâtre comme « Antony » (1831) et « La Tour de Nesle » (1832).

Dans les années 1840, Dumas connaît la consécration avec ses romans-feuilletons. Il publie ses œuvres les plus célèbres : « Les Trois Mousquetaires » (1844), « Le Comte de Monte-Cristo » (1846) et « La Reine Margot » (1845). Pour tenir le rythme effréné des publications, il collabore notamment avec Auguste Maquet.

Grand voyageur et épicurien, Dumas mène une vie fastueuse, dépensant sans compter. Il fait construire le château de Monte-Cristo en 1846, mais doit le vendre deux ans plus tard pour payer ses dettes. La révolution de 1848 le ruine et il s’exile à Bruxelles en 1851. De retour en France, il continue d’écrire abondamment, voyageant entre la France, l’Italie et la Russie.

En septembre 1870, affaibli par un accident vasculaire cérébral, il s’installe chez son fils à Puys, près de Dieppe. C’est là qu’il meurt le 5 décembre 1870. En 2002, à l’occasion du bicentenaire de sa naissance, ses cendres sont transférées au Panthéon, consacrant définitivement sa place dans le patrimoine littéraire français.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Le Comte de Monte-Cristo (1846)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Marseille, 1815. Edmond Dantès, jeune marin promis à un brillant avenir, voit sa vie basculer le jour de ses fiançailles. Victime d’un complot ourdi par des rivaux jaloux, il est accusé de trahison et jeté sans procès dans un sinistre cachot du château d’If.

Quatorze années durant, Dantès croupit dans cette forteresse réputée inexpugnable. Quatorze années à nourrir sa soif de vengeance. Un compagnon d’infortune providentiel, l’abbé Faria, lui confie un jour l’existence d’un prodigieux trésor enfoui sur l’île de Monte-Cristo. Évadé, Dantès met la main sur ce butin et disparaît.

Il resurgit, transfiguré, sous les traits du Comte de Monte-Cristo. Noble richissime, figure énigmatique de la haute société, il revient à Paris. Là se terrent ses bourreaux d’hier. Patiemment, le comte tisse sa toile pour les broyer. Implacable, sa vengeance va s’abattre.

Autour du livre

« Le Comte de Monte-Cristo » prend ses racines dans un fait divers relaté dans les archives de la police de Paris. Ce récit intitulé « Le Diamant et la Vengeance », initialement publié en 1838 dans les « Mémoires » de Jacques Peuchet, constitue la source d’inspiration première de Dumas. Toutefois, ces mémoires s’avèrent partiellement apocryphes, ayant été largement retravaillés par l’écrivain Étienne-Léon de Lamothe-Langon à partir des notes du défunt archiviste.

La genèse de l’œuvre s’inscrit dans un contexte politique particulier, étroitement lié au bonapartisme. En 1841, lors de son séjour à Florence, Dumas fréquente assidûment l’ex-roi Jérôme Bonaparte et son fils Napoléon. C’est durant une excursion en mer avec ce dernier que naît le titre du roman : impossible d’accoster sur l’île de Monte-Cristo en raison d’une quarantaine sanitaire, ils doivent se contenter d’en faire le tour. Dumas promet alors au jeune prince d’utiliser ce nom pour un futur roman.

La publication débute dans le Journal des débats à l’été 1844, sous forme de feuilleton. Le succès s’avère immédiat et considérable. De multiples éditions se succèdent rapidement : la première version reliée sort en dix-huit volumes chez Baudry-Pétion, suivie en 1846 par une édition illustrée agrémentée de gravures signées Paul Gavarni et Tony Johannot. La même année paraissent des versions plus accessibles chez Michel Lévy.

L’engouement dépasse rapidement les frontières françaises. Dès 1844, des traductions voient le jour à Londres, Boston, New York et Munich. Cette popularité internationale inspire même une suite non autorisée au Portugal en 1853, « La Main du défunt », qui irrite profondément Dumas. Face à cette usurpation, le romancier proteste vigoureusement dans la presse et affirme qu’il n’écrira jamais de suite à son œuvre.

L’influence du « Comte de Monte-Cristo » perdure à travers les siècles via d’innombrables adaptations. Au théâtre d’abord, Dumas lui-même en tire trois drames. Le cinéma s’en empare dès 1908 avec trois versions simultanées – américaine, française et italienne. Puis la télévision avec de nombreuses séries et téléfilms. En 2024, deux nouvelles adaptations majeures voient le jour : un long-métrage avec Pierre Niney et une mini-série internationale avec Sam Claflin.

« Le Comte de Monte-Cristo » inspire également des œuvres dans des domaines inattendus : une marque de cigares cubains créée en 1935, des bandes dessinées, des mangas, des jeux vidéo, des comédies musicales et même une traversée annuelle à la nage entre le château d’If et la plage du Roucas-Blanc à Marseille. Cette multiplicité d’adaptations et d’hommages témoigne de la permanence du mythe de Monte-Cristo dans l’imaginaire collectif.

Aux éditions FOLIO ; 703 pages.

2. Les Trois Mousquetaires (1844)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, 1625. Sous le règne de Louis XIII, le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour tenter sa chance dans la capitale. Son rêve ? Devenir mousquetaire du roi. Mais le chemin est semé d’embûches, et le fougueux gascon doit faire ses preuves.

Tout bascule le jour où il rencontre Athos, Porthos et Aramis, trois mousquetaires aguerris qui deviendront ses fidèles compagnons. Dès lors, D’Artagnan se retrouve propulsé au cœur d’une série d’intrigues où se mêlent politique, espionnage et vengeance. L’enjeu est de taille : il faut sauver l’honneur de la reine Anne d’Autriche, menacé par les machinations du cardinal de Richelieu et de sa redoutable espionne, Milady de Winter.

Autour du livre

La genèse du chef-d’œuvre de Dumas s’inscrit dans une collaboration fructueuse avec Auguste Maquet, dont l’apport s’avère déterminant puisqu’il propose l’idée initiale et participe à la rédaction. Le titre lui-même résulte d’un compromis éditorial : initialement prévu sous le titre « Athos, Porthos et Aramis », il devient « Les Trois Mousquetaires » sur suggestion de Desnoyers, responsable du feuilleton au journal Le Siècle. Dumas accepte ce changement, pressentant que l’apparente incohérence numérique – quatre héros pour trois mousquetaires – contribuerait au succès de l’œuvre.

L’ouvrage puise ses racines dans les « Mémoires de Monsieur d’Artagnan » de Gatien Courtilz de Sandras, publiées en 1700. La transformation opérée par Dumas sur la matière première s’illustre notamment dans le traitement des passages descriptifs : là où Courtilz écrit sobrement que les parents du héros « ne me purent donner qu’un bidet de vingt-deux francs », Dumas transfigure la scène en notant que « une pareille bête valait au moins vingt livres : il est vrai que les paroles dont le présent avait été accompagné n’avaient pas de prix. »

Le succès immédiat se manifeste par des traductions anglaises multiples dès 1846, dont celle de William Barrow qui fait toujours référence. L’impact culturel dépasse largement le cadre littéraire : en 1980, l’académicien André Roussin souligne comment la devise « Un pour tous, tous pour un » – pourtant apocryphe – incarne « le mythe de l’amitié entre les hommes qui, sous le double sceau de la loyauté et du courage, deviennent invincibles ». Il établit même un parallèle saisissant avec la Résistance, où des jeunes gens sacrifièrent leur vie plutôt que de trahir leurs camarades de réseau.

L’innovation majeure réside dans la création d’un nouveau type de héros : le Gascon impécunieux conserve certains traits du picaro tout en incarnant les valeurs chevaleresques. Les personnages principaux échappent à la perfection artificielle grâce à leurs faiblesses assumées : l’irascibilité de d’Artagnan, la vanité de Porthos, les tiraillements d’Aramis entre amour profane et sacré, la mélancolie d’Athos teintée d’alcoolisme.

La postérité des « Trois Mousquetaires » se manifeste à travers d’innombrables adaptations : théâtre, cinéma (dès 1903 avec Georges Méliès), télévision, bande dessinée. En 1974, l’enseigne Intermarché choisit les mousquetaires comme emblème de sa « guerre contre la vie chère ». Les réécritures modernes ne cessent de réinterpréter l’œuvre, comme en témoigne « Les Trois Médecins » (2006) de Martin Winckler qui transpose la trame dans l’univers médical contemporain.

En mêlant avec brio duels, intrigues politiques et péripéties sentimentales, Dumas pose les bases d’un genre nouveau qui inspirera Paul Féval, Michel Zévaco et bien d’autres maîtres du roman-feuilleton.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 888 pages.

3. Vingt ans après (1845)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Vingt années ont passé depuis les aventures trépidantes des « Trois Mousquetaires ». Nous sommes en 1648, sous la régence d’Anne d’Autriche. Alors que la Fronde gronde contre Mazarin, le rusé successeur de Richelieu, D’Artagnan végète à son poste de lieutenant. Las de cette existence morne, il part à la recherche de ses anciens compagnons pour leur proposer de reprendre du service.

Porthos, retiré dans son domaine, se joint avec enthousiasme à son ami. Mais Athos et Aramis, ralliés secrètement aux frondeurs, se montrent réticents. Les voilà pour la première fois dans des camps opposés, leur amitié mise à rude épreuve par les luttes intestines qui déchirent le royaume.

Un terrible danger les guette pourtant dans l’ombre : Mordaunt, le fils de la diabolique Milady, bien décidé à venger l’assassinat de sa mère en pourchassant sans relâche ses quatre bourreaux. Parviendront-ils à déjouer ses noirs desseins ? Il leur faudra pour cela surmonter leurs divergences et reformer la mythique bande des mousquetaires afin de délivrer le roi d’Angleterre, tombé aux mains de Cromwell, et sauver leur propre peau.

Autour du livre

Suite des « Trois Mousquetaires », « Vingt ans après » s’inscrit dans une période historique mouvementée : la Fronde. Les péripéties se déroulent en parallèle entre la France et l’Angleterre, mêlant habilement intrigues politiques et destins personnels. Le récit s’ouvre sur une scène évocatrice dans la chambre du Palais Cardinal, où l’ombre de Richelieu plane encore malgré son absence. Cette image du pouvoir fragilisé préfigure les bouleversements politiques à venir et pose le cadre d’une France en pleine mutation.

Au cœur du récit se dessine le passage du temps et ses effets sur les protagonistes. D’Artagnan, figé dans son grade malgré ses exploits passés, incarne cette mélancolie du temps qui passe. Les premiers chapitres le montrent « désabusé par sa condition ainsi que par Mazarin qu’il n’apprécie pas ». Cette amertume initiale contraste avec l’énergie qui caractérisait le jeune protagoniste des « Trois Mousquetaires ».

La dimension psychologique des personnages s’approfondit considérablement. Athos, par exemple, renonce à l’alcool pour donner l’exemple à son fils adoptif Raoul. Cette évolution marque une rupture avec son passé tourmenté et révèle une nouvelle facette de sa personnalité. Les quatre amis ne sont plus simplement des mousquetaires intrépides, mais des hommes confrontés à leurs choix moraux et leurs responsabilités.

L’introduction du personnage de Mordaunt, fils de Milady, apporte une tension dramatique particulière. Sa quête de vengeance fait écho aux actes du passé et force les protagonistes à affronter les conséquences de leurs actions antérieures. Le meurtre du bourreau de Béthune par Mordaunt illustre cette confrontation entre passé et présent, créant un pont narratif avec le premier tome.

Les adaptations de « Vingt ans après » témoignent de sa postérité : trois versions cinématographiques (1922, 1971, 1989), une mini-série télévisée (« D’Artagnan ») et une adaptation en bande dessinée destinée aux adolescents non francophones.

Aux éditions FOLIO ; 924 pages.

4. Le Vicomte de Bragelonne (1850)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

1648. Louis XIV, encore jeune roi, doit asseoir son autorité face aux ambitions des grands du royaume. Dans l’ombre, son ministre Mazarin tire les ficelles. C’est dans ce contexte agité que le lecteur retrouve les célèbres mousquetaires d’Alexandre Dumas, héros des précédents romans.

D’Artagnan, promu lieutenant, se voit chargé d’importantes missions. Il devra user de bravoure et de ruse pour permettre à Charles II, roi sans couronne, de reconquérir son trône en Angleterre. De son côté, Athos coule des jours paisibles, veillant sur Raoul, son fils. Mais l’idylle de ce dernier avec la douce Louise sera bientôt troublée par l’ombre du roi.

Pendant ce temps, Aramis et Porthos soutiennent Fouquet, richissime surintendant qui éblouit la cour par son faste. Une rivalité qui déplaît au souverain. Au fil des pages, les intrigues s’entremêlent, les secrets se dévoilent, poussant chacun dans ses retranchements. Entre loyauté et trahison, nos héros devront faire des choix déchirants.

Autour du livre

Le dernier volet de la trilogie des « Mousquetaires » se distingue par sa tonalité mélancolique, marquant une rupture avec l’atmosphère plus enjouée des tomes précédents. La publication du feuilleton, qui s’étend de 1847 à 1850, subit plusieurs interruptions liées à des événements majeurs : la révolution de 1848, les déboires financiers de Dumas et sa tentative infructueuse aux élections législatives.

Les mousquetaires, vieillissants, évoluent dans une société en pleine mutation où l’honneur cède progressivement la place aux intrigues de cour. Cette transformation sociale constitue l’une des thématiques centrales de l’œuvre : la noblesse d’épée, incarnée par les mousquetaires, s’efface devant une noblesse de cour que Louis XIV entend maîtriser. Les faveurs du souverain ne se gagnent plus par des faits d’armes, mais par des manœuvres politiques et la flatterie.

La figure de Louis XIV occupe une place prépondérante dans la narration. Jean-Yves Tadié souligne d’ailleurs que la véritable trame narrative réside dans l’affirmation progressive du pouvoir royal. Le monarque apparaît comme un personnage complexe, oscillant entre justice et cruauté, sensibilité et égoïsme. Son évolution, du jeune souverain timide au monarque absolu, structure l’ensemble du récit.

Les personnages principaux connaissent des destins tragiques, à l’exception d’Aramis. Le plus ambivalent des mousquetaires est le seul survivant, symbole de l’adaptation nécessaire à ce nouveau monde d’intrigues. Cette dimension est renforcée par son accession au poste de Supérieur général de la Compagnie de Jésus, obtenue par des moyens peu scrupuleux. Sa duplicité fait écho aux représentations négatives des Jésuites véhiculées par la littérature populaire de l’époque, notamment dans « Le Juif errant » d’Eugène Sue.

L’œuvre a profondément marqué certains écrivains, comme en témoigne Robert Louis Stevenson. Dans son essai « Art of Writing », il place d’Artagnan, particulièrement celui du « Vicomte de Bragelonne », parmi ses plus grandes influences littéraires aux côtés de Shakespeare. Il consacre même un essai entier au roman : « A Gossip on a Novel of Dumas’s ».

Si l’histoire de Raoul de Bragelonne n’a que peu inspiré les adaptations, l’épisode du Masque de fer connaît un succès considérable au cinéma. De 1909 à 1998, pas moins de douze adaptations cinématographiques se concentrent sur cet aspect du roman, avec des interprètes prestigieux comme Douglas Fairbanks, Jean Marais ou Leonardo DiCaprio.

Une suite était initialement prévue, intitulée « Le Comte de Vermandois », centrée sur un fils de Louis XIV et Louise de La Vallière. Ce projet ne verra jamais le jour, « Le Vicomte de Bragelonne » marquant la conclusion définitive des aventures des mousquetaires.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 888 pages.

5. La Reine Margot (1845)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, août 1572. Marguerite de Valois, dite « la reine Margot », épouse Henri de Navarre dans un mariage politique destiné à réconcilier catholiques et protestants. Mais sous les ors et les fastes des noces royales, les intrigues et les complots se trament dans l’ombre.

La guerre fait rage entre les deux clans religieux. Paris devient le théâtre d’un massacre sanglant : la Saint-Barthélemy. Au cœur de cette tourmente, les destins s’entrechoquent. Margot et Henri, époux malgré eux, doivent naviguer entre l’hostilité de la cour et leurs propres sentiments. La Môle, amant secret de Margot, se retrouve pris dans l’engrenage implacable des manigances politiques.

Et dans les coulisses du pouvoir, une figure impitoyable tire les ficelles : Catherine de Médicis, la reine mère. Machiavélique et prête à tout pour garder le contrôle du royaume, elle ourdit conspirations et assassinats. Les alliances se font et se défont au gré des ambitions et des trahisons. Plumes et épées s’entrechoquent, l’amour côtoie la mort, le sang et les larmes se mêlent.

Autour du livre

Premier volet de la trilogie des Valois, « La Reine Margot » paraît initialement sous forme de feuilleton dans le quotidien La Presse, du 25 décembre 1844 au 5 avril 1845. Fruit d’une collaboration entre Alexandre Dumas et Auguste Maquet, il s’inscrit dans la grande tradition du roman historique tout en prenant certaines libertés avec la réalité des faits.

Le choix de situer l’intrigue entre 1572 et 1574 permet à Dumas de peindre une France déchirée par les guerres de religion. Le mariage politique entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre sert de point de départ à une succession d’intrigues où s’entremêlent pouvoir, passions et trahisons. La figure de Catherine de Médicis émerge comme une force maléfique : la reine-mère apparaît sous les traits d’une manipulatrice qui n’hésite pas à recourir aux services de son parfumeur et astrologue florentin pour éliminer ses adversaires.

Le roman connaît rapidement un succès international, comme en témoigne sa traduction presque immédiate en anglais. Dumas lui-même adapte l’œuvre pour la scène en 1847, créant un drame en cinq actes et treize tableaux qui marque l’inauguration de son Théâtre Historique à Paris. La représentation, qui dure neuf heures, constitue un événement majeur dans le paysage culturel français de l’époque.

Les sources historiques utilisées par Dumas et Maquet comprennent notamment les mémoires de la reine Marguerite elle-même, publiés dans les années 1620, ainsi que les écrits de Brantôme et le « Divorce Satyrique ». Cette documentation substantielle n’empêche pas le roman d’avoir contribué à forger certaines légendes tenaces : il renforce notamment la réputation sulfureuse de Catherine de Médicis et l’image de légèreté attribuée à la reine Margot.

« La Reine Margot » inspire de nombreuses adaptations cinématographiques au fil des décennies, depuis le film muet de Camille de Morlhon en 1910 jusqu’à la version primée de Patrice Chéreau en 1994, en passant par celle de Jean Dréville en 1954 avec Jeanne Moreau. Le roman trouve également son public à travers des adaptations en bande dessinée et en séries télévisées, notamment une production russe en 1996.

Aux éditions FOLIO ; 800 pages.

6. La Dame de Monsoreau (1846)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Nous sommes en 1578, sous le règne d’Henri III. La France est divisée, déchirée par les guerres de religion et les luttes de pouvoir. Le duc d’Anjou, frère du roi, complote pour s’emparer du trône, soutenu par la puissante famille de Guise. Au milieu de ces intrigues, le comte de Bussy d’Amboise, valeureux guerrier au service du duc d’Anjou, tombe éperdument amoureux de Diane de Méridor, l’épouse du sombre comte de Monsoreau.

Leur passion interdite les entraîne dans un tourbillon de dangers et de complots. Jaloux et possessif, le comte de Monsoreau est prêt à tout pour garder sa femme, tandis que le duc d’Anjou, lui aussi épris de Diane, voit d’un mauvais œil cet amour qui contrarie ses plans. Pris au piège entre son devoir envers son maître et son amour pour Diane, Bussy devra se battre pour sauver celle qu’il aime et déjouer les manigances de ses ennemis.

Autour du livre

Publié en 1846, « La Dame de Monsoreau » s’inscrit dans la trilogie des Valois, entre « La Reine Margot » et « Les Quarante-Cinq ». Cette fresque historique trouve son origine dans une pièce antérieure de Dumas, « Henri III et sa cour », montée sur scène en 1829. Le texte paraît d’abord en feuilleton dans la presse avant d’être édité en volume.

La trame narrative entrecroise les tensions politico-religieuses de 1578 avec une tragédie amoureuse. Cette construction permet à Dumas de métamorphoser des personnages historiques en héros romanesques. Ainsi, le véritable Louis de Bussy d’Amboise, homme brutal qui assassina plusieurs de ses parents pendant la Saint-Barthélemy pour hériter de leurs biens, devient sous sa plume un preux chevalier d’une grandeur d’âme exceptionnelle. De même, le comte de Monsoreau historique, dont le mariage n’eut rien de remarquable, se mue en personnage machiavélique.

Les libertés prises avec l’Histoire servent la dramaturgie : le célèbre duel des mignons, qui n’avait à l’origine aucune motivation politique, devient l’avant-dernière scène du roman. Dumas fait coïncider cet affrontement avec la mort de Bussy d’Amboise, survenue en réalité un an plus tard. Cette concentration temporelle intensifie la tension dramatique.

Le château de Montsoreau, qui sert de décor à l’intrigue, ancre le récit dans le Val de Loire. Cette demeure historique du XVe siècle offre un cadre authentique aux machinations qui s’y déroulent. La collaboration avec Auguste Maquet, confirmée dans les documents, souligne la méthode de travail collective qui caractérise la production de Dumas à cette période.

L’adaptation russe de 1998 en 26 épisodes s’impose comme la plus fidèle au texte original, malgré deux variations notables : l’ajout du personnage de Gabrielle de Terigny et la survie de Quélus. Le roman a inspiré de nombreuses autres adaptations : trois films muets (1909, 1913, 1923), un opéra (1888), plusieurs séries télévisées et même une bande dessinée en 1975 rebaptisée « L’Aigle de Clermont ».

Aux éditions FOLIO ; 1040 pages.

7. Les Quarante-Cinq (1848)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

1585, Paris. Le royaume de France est en ébullition. Dix ans après son accession au trône, Henri III peine à imposer son autorité face aux ambitions rivales qui l’assaillent de toutes parts. La Ligue catholique, menée par l’intransigeant duc de Guise, complote dans l’ombre. Le frère du roi, François d’Anjou, rêve de conquêtes au nord. Au sud, Henri de Navarre, futur Henri IV, attend son heure. Pour assurer ses arrières, le souverain s’entoure d’une garde d’élite : les Quarante-cinq.

Dans ce maelström d’intrigues, deux revenants inattendus refont surface. Chicot, bouffon et fin limier que tous croyaient disparu, reprend du service incognito pour épier les manigances des uns et des autres. Quant à Diane de Méridor, inconsolable depuis l’assassinat de son amant Bussy, elle n’a plus qu’une idée en tête : traquer les coupables sans répit, avec l’aide de son inséparable Rémy.

Autour du livre

Le troisième volet de la trilogie des Valois se distingue par sa construction narrative atypique. Dumas y entrelace trois axes majeurs – Paris, le Béarn et les Flandres – reliés par un microcosme géographique imaginaire : un quartier tranquille de la capitale où cohabitent les protagonistes principaux. Cette unité de lieu initiale sert de point d’ancrage avant que les personnages ne se dispersent vers leurs destins respectifs.

La chronologie s’avère particulièrement libre vis-à-vis de la réalité historique. Dumas n’hésite pas à ressusciter des morts illustres comme le duc d’Anjou ou Guillaume le Taciturne, et à déplacer des événements majeurs tels que la prise de Cahors ou l’attaque d’Anvers. Cette manipulation temporelle ne relève pas de l’approximation mais d’une volonté délibérée : « Peu importe qu’on viole l’Histoire du moment qu’on lui fait de beaux enfants », affirme l’écrivain.

Le portrait d’Henri III prend une dimension nouvelle dans ce dernier opus. Le roi y apparaît dans toute sa solitude, cerné d’ambitieux comme d’Épernon qui ne pensent qu’à leur ascension personnelle. Ses jeunes favoris manquent de charisme pour le soutenir efficacement. Sa mère Catherine de Médicis est écartée de la cour et sa sœur Marguerite en exil. Son seul véritable allié demeure Chicot, son ancien bouffon.

Le contraste entre les Valois déclinants et la figure montante d’Henri de Navarre structure le récit. Là où Henri III s’entoure de quarante-cinq gardes pour sa protection, le futur Henri IV joue les princes inoffensifs tout en bâtissant secrètement sa puissance. Dumas brosse le portrait d’un monarque moderne, dont le pragmatisme machiavélique tranche avec l’idéologie chevaleresque des autres personnages.

L’inachèvement apparent du roman – plusieurs intrigues restent en suspens – suggère que Dumas projetait une suite. La mort du duc de Guise en 1588, l’assassinat d’Henri III par Jacques Clément en 1589 et l’accession au trône d’Henri de Navarre constituent autant de pistes narratives laissées en friche. Auguste Maquet, le collaborateur de Dumas, tentera d’ailleurs de poursuivre la saga avec « La Belle Gabrielle » en 1854, réintroduisant certains personnages comme Chicot, Gorenflot et la duchesse de Montpensier.

La dimension tragique des « Quarante-Cinq » culmine dans la mort du dernier Valois, pleuré non pour lui-même mais pour ce qu’il représente : la fin d’une dynastie. Cette perspective mélancolique imprègne l’ensemble du récit, notamment à travers le personnage d’Henri du Bouchage, dont le destin fait écho à celui de la monarchie finissante.

Aux éditions FOLIO ; 1104 pages.

8. Pauline (1838)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

L’histoire commence dans les années 1830 quand l’auteur, qui tient le rôle du narrateur, retrouve son ami Alfred de Nerval. Ce dernier lui confie une histoire stupéfiante : celle de Pauline de Meulien, une jeune femme de la haute société parisienne qu’il a sauvée d’une mort certaine.

Tout bascule le jour où Alfred, contraint par une tempête de se réfugier dans une abbaye normande en ruines, assiste à une scène troublante. Un homme y dissimule un objet sous une stèle funéraire. Le lendemain, la nouvelle tombe : Pauline, qu’Alfred aime en secret, est morte. Mais en cherchant à la voir une dernière fois, il comprend que son mari, le comte Horace de Beuzeval, l’a empoisonnée et enfermée dans un caveau. Il l’arrache à son funeste destin et fuit avec elle.

Autour du livre

Premier roman d’Alexandre Dumas paru en 1838, « Pauline » occupe une place singulière dans l’œuvre du célèbre écrivain. Ce texte, qui s’inscrit dans la tradition gothique, se distingue du reste de sa production littéraire largement dominée par les romans historiques.

La narration s’articule autour d’un système complexe de récits enchâssés, où Dumas lui-même apparaît comme personnage et narrateur. Cette mise en abyme, qu’il réutilisera plus tard dans d’autres œuvres comme « Les Mille et Un Fantômes », « Madame Lafarge » et « Le Maître d’armes », permet de créer une tension dramatique soutenue.

« Pauline » rencontre un double succès auprès de la critique et du public lors de sa sortie. La presse de l’époque salue notamment la « stricte moralité et décence » du texte – un éloge inattendu pour Dumas qui avait été accusé d’avoir écrit une « apothéose de l’adultère » avec son drame « Antony » en 1831. Cette retenue morale pourrait s’interpréter comme une concession aux lecteurs conservateurs, soucieux de préserver l’éducation des jeunes filles des influences jugées pernicieuses.

Le personnage d’Horace de Beuzeval s’impose comme l’une des figures les plus marquantes du roman. Cet « homme fatal » s’inscrit dans la lignée des grands héros romantiques comme Faust, Karl Moor ou le Manfred de Byron. Son caractère criminel trouve son origine dans un traumatisme prénatal : sa mère, enceinte, fut contrainte d’assister à un meurtre après avoir été ligotée par des bandits espagnols. Cette scène traumatique semble se répéter compulsivement à travers les crimes d’Horace.

Dumas accorde une importance capitale à la perspective féminine, incarnée par le personnage de Pauline qui prend en charge une part significative de la narration. Sa naïveté initiale en matière de sentiments, fruit de son éducation, devient le prisme à travers lequel le lecteur perçoit l’histoire.

Tombé dans l’oubli derrière les grands succès ultérieurs de Dumas comme « Les Trois Mousquetaires » ou « Le Comte de Monte-Cristo », « Pauline » connaît une renaissance en France depuis 2002, année du bicentenaire de la naissance de l’auteur. Le roman est désormais étudié dans les lycées français comme exemple paradigmatique du romantisme.

Aux éditions FOLIO ; 241 pages.

9. Joseph Balsamo (1853)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, 1770. Alors que le règne de Louis XV touche à sa fin, un homme mystérieux fait son apparition à la cour : Joseph Balsamo. Derrière ses pouvoirs étranges et ses allures d’immortel, se cache un redoutable manipulateur. Son objectif ? Renverser la monarchie française. Pour y parvenir, il infiltre les plus hautes sphères du pouvoir, joue avec les ambitions et les faiblesses de chacun.

Autour du livre

Sur fond de crépuscule de la monarchie française, ce premier volet des « Mémoires d’un médecin » se distingue dans l’œuvre de Dumas par son incursion marquée dans l’occultisme et le surnaturel. Publié en feuilleton dans La Presse entre 1846 et 1849, le récit conjugue histoire et mysticisme, une particularité qui le démarque des autres romans historiques de l’écrivain.

La narration repose sur la technique des vases communicants, où s’entrelacent plusieurs fils narratifs qui suivent alternativement différents personnages : Balsamo, Gilbert, Lorenza Feliciani, ou encore Louis XV et son entourage. Ces lignes narratives convergent et s’entrecroisent, créant un tissu d’intrigues complexe qui reflète les machinations politiques de l’époque.

Le personnage central, Joseph Balsamo, incarne une figure emblématique du XVIIIe siècle : le mystificateur éclairé. Son pouvoir d’hypnose et ses talents de manipulation servent d’instruments à un projet politique radical – le renversement de la monarchie. À travers lui, Dumas met en scène le paradoxe d’un charlatan qui utilise « sans scrupule mensonge, chantage, et autres formes de manipulation plus subtiles », tout en lui conférant « l’aura d’un ‘authentique’ magicien mû par de nobles mobiles ».

La collaboration avec Auguste Maquet, historien de formation, transparaît dans le traitement minutieux du contexte historique. L’action se situe précisément entre 1770 et 1774, dans les dernières années du règne de Louis XV, période charnière qui préfigure les bouleversements à venir. Les personnages historiques sont dépeints sans complaisance : Louis XV apparaît comme « un homme assez lâche et influençable, plus préoccupé de sa tranquillité domestique que de sa dignité royale ».

Dumas offre une synthèse saisissante des forces qui conduiront à la Révolution française, notamment à travers l’opposition entre Gilbert et Andrée. Leurs relations cristallisent les tensions sociales de l’époque : l’orgueil aristocratique face aux aspirations du peuple, la rigidité des castes contre les velléités d’ascension sociale.

Le succès de « Joseph Balsamo » a suscité plusieurs adaptations, notamment cinématographiques. En 1949, Gregory Ratoff réalise « Black Magic » avec Orson Welles dans le rôle de Balsamo. En 1973, André Hunebelle propose une version télévisée en sept épisodes avec Jean Marais.

Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 1451 pages.

10. Le Collier de la reine (1849)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Le Collier de la Reine » se déroule dans le Paris et le Versailles des années 1780, à l’aube de la Révolution française. Ce roman d’Alexandre Dumas narre l’une des plus grandes escroqueries de l’histoire : l’affaire du collier de Marie-Antoinette.

Une intrigante, Jeanne de la Motte, descendante désargentée des Valois, s’immisce dans l’entourage de la reine. Elle élabore un stratagème machiavélique : faire croire au Cardinal de Rohan que Marie-Antoinette désire secrètement acquérir un somptueux collier de diamants valant plus d’un million et demi de livres. Pour parfaire son plan, elle utilise une courtisane, Nicole-Oliva, sosie parfait de la souveraine. Le Cardinal, désireux de s’attirer les faveurs de la reine, achète le bijou et le remet à Jeanne de la Motte.

L’affaire éclate lorsque les joailliers, inquiets de ne pas être payés, s’adressent directement à Marie-Antoinette. Le scandale est immense. Le Cardinal est arrêté puis acquitté, tandis que Jeanne de la Motte est condamnée à la prison après avoir été fouettée et marquée au fer rouge. Mais le mal est fait : la réputation de la reine est ternie à jamais. Cette affaire contribuera à précipiter la chute de la monarchie.

Autour du livre

À travers cette fresque historique parue en feuilleton dans La Presse entre 1849 et 1850, pendant la Révolution de 1848, Dumas s’empare d’un fait divers qui a ébranlé la monarchie française : l’affaire du collier de la reine. Ce deuxième volet de la série des « Mémoires d’un médecin » s’inscrit dans une tétralogie qui suit la montée des tensions menant à la Révolution française, aux côtés de « Joseph Balsamo », « Ange Pitou » et « La Comtesse de Charny ».

« Le Collier de la reine » s’ouvre sur une scène prophétique inspirée d’un texte de Jean-François de La Harpe, « La Prophétie de Cazotte ». Lors d’un dîner chez le maréchal de Richelieu, Cagliostro prédit aux convives leur fin tragique ainsi que l’exécution de Louis XVI. Cette prolepse insuffle d’emblée une atmosphère funeste au récit, puisque le lecteur sait que les efforts des protagonistes pour prouver leur innocence sont voués à l’échec.

Dumas mêle personnages historiques et fictifs. Le personnage de Nicole/Oliva constitue le pont entre l’univers imaginaire créé par le romancier et les figures historiques impliquées dans le scandale du collier. Cette servante, sosie de Marie-Antoinette, apparaît dès le premier tome de la série et devient un instrument clé dans la machination orchestrée par Cagliostro.

Le portrait de Marie-Antoinette se révèle ambivalent : si Dumas la dépeint sous un jour idéalisé, droite et probe, il n’hésite pas à lui prêter une aventure extraconjugale avec Olivier de Charny. Cette liaison tragique entraîne un mariage de façade entre Charny et Andrée de Taverney, ajoutant une dimension romanesque à la trame historique.

« Le Collier de la reine » a connu plusieurs adaptations cinématographiques, du film muet d’Étienne Arnaud et Louis Feuillade en 1909 jusqu’à « L’Affaire du collier » de Charles Shyer en 2001, en passant par les versions de Tony Lekain et Gaston Ravel (1929) et Marcel L’Herbier (1946).

Aux éditions FOLIO ; 1033 pages.

11. Le Chevalier de Maison-Rouge (1846)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Le Chevalier de Maison-Rouge » se déroule à Paris en 1793, dans une France révolutionnaire où la Terreur commence à battre son plein. Louis XVI vient d’être guillotiné, et sa veuve Marie-Antoinette est emprisonnée au Temple avec ses enfants, dans l’attente de son procès.

L’histoire suit Maurice Lindey, un jeune lieutenant de la garde nationale, républicain convaincu. Une nuit, il porte secours à une mystérieuse femme poursuivie par une patrouille : Geneviève Dixmer. Il en tombe éperdument amoureux. Ce qu’il ignore, c’est que Geneviève et son mari font partie d’un complot royaliste orchestré par l’énigmatique Chevalier de Maison-Rouge, qui n’a qu’une obsession : faire évader la reine Marie-Antoinette.

Autour du livre

Publié en 1846, « Le Chevalier de Maison-Rouge » tire son inspiration d’un fait historique authentique : le complot de l’œillet, une tentative d’évasion de Marie-Antoinette orchestrée par le marquis Alexandre Gonsse de Rougeville. Cette genèse mérite d’être soulignée car le roman devait initialement s’intituler « Le Chevalier de Rougeville », mais une intervention du fils du marquis a contraint Dumas à modifier ce titre.

L’œuvre se distingue par sa position particulière dans la bibliographie de Dumas : bien qu’elle constitue chronologiquement le premier texte de l’auteur sur la période révolutionnaire, elle se place comme l’épilogue du cycle consacré à Marie-Antoinette. Cette singularité structurelle s’accompagne d’une ambiguïté narrative : si certains lecteurs établissent un lien entre le protagoniste et Philippe de Taverney, personnage majeur du cycle des « Mémoires d’un médecin », aucun élément textuel ne confirme cette parenté supposée.

Le succès du roman a généré de nombreuses adaptations, notamment théâtrales. Dumas lui-même en a tiré une pièce éponyme, créée au Théâtre Historique le 3 août 1847. Il a également inspiré plusieurs œuvres cinématographiques, depuis le film muet d’Albert Capellani en 1914 jusqu’à la version italienne de Vittorio Cottafavi en 1953. La télévision s’en est également emparée, avec notamment une mini-série française réalisée par Claude Barma en 1963. En 2015, Pierre Bayard s’approprie les personnages de Dumas dans « Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer ? », prolongeant ainsi la réflexion sur les choix moraux et les dilemmes politiques qui parcourent l’œuvre originale.

Aux éditions FOLIO ; 608 pages.

12. Les Frères corses (1844)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au printemps 1841, le narrateur – Alexandre Dumas lui-même – se rend en Corse où il trouve refuge chez les de Franchi, une famille noble de Sullacaro. La maîtresse de maison, Madame Savilia, est veuve. Elle a deux fils jumeaux que tout oppose : Lucien est resté sur l’île, fidèle aux traditions ancestrales, tandis que Louis s’est établi à Paris pour devenir avocat. Les deux frères, pourtant séparés par des centaines de kilomètres, partagent un don extraordinaire : ils peuvent ressentir les émotions et les souffrances l’un de l’autre.

Le séjour de Dumas en Corse lui permet d’observer Lucien dans son rôle de médiateur, alors qu’il tente de mettre fin à une vendetta qui empoisonne la vie du village depuis une décennie. Cette immersion dans les coutumes locales prend fin lorsque l’écrivain regagne Paris, où il retrouve Louis. C’est là que le drame se noue. Louis se trouve mêlé à une affaire d’honneur qui le conduira à un duel fatal.

Autour du livre

Publié en 1844, « Les Frères corses » occupe une place singulière dans l’œuvre d’Alexandre Dumas. Ce court roman, qui se démarque des grandes fresques historiques comme « Les Trois Mousquetaires » ou « Le Comte de Monte-Cristo », constitue l’une des incursions les plus marquantes de l’auteur dans le registre fantastique.

L’originalité première de l’ouvrage réside dans le choix audacieux de Dumas de s’y mettre lui-même en scène comme narrateur, créant ainsi un effet de réel paradoxal dans un récit qui glisse progressivement vers le surnaturel. Cette présence auctoriale ne manque pas d’ironie : l’écrivain s’amuse même à saluer, non sans malice, la présence de ses propres « Impressions de voyage » dans la bibliothèque des protagonistes.

Le texte se construit autour d’une dualité géographique et culturelle entre la Corse traditionnelle et le Paris mondain, incarnée par les jumeaux de Franchi. Cette opposition se matérialise notamment à travers deux systèmes de justice parallèles : la vendetta insulaire d’un côté, le duel codifié parisien de l’autre. Le lien télépathique unissant les frères, malgré leur séparation physique originelle, transcende cette dichotomie et insuffle au récit sa dimension surnaturelle.

« Les Frères corses » s’inscrit dans la lignée des textes consacrés à la Corse, aux côtés de « Colomba » de Mérimée ou « Mateo Falcone ». Cependant, Dumas y ajoute une dimension mystique inédite à travers le motif des apparitions spectrales qui viennent annoncer aux hommes de la famille leur mort prochaine.

Le succès du livre se mesure à l’aune de ses nombreuses adaptations : pas moins de douze versions cinématographiques ont vu le jour, faisant des « Frères corses » l’un des textes de Dumas les plus portés à l’écran. Parmi les plus notables figurent l’adaptation de 1941 avec Douglas Fairbanks Jr. et celle de 1961 avec Geoffrey Horne.

Ce court roman a également inspiré plusieurs références dans la culture populaire contemporaine, de la série télévisée « Warehouse 13 » aux personnages de « G.I. Joe » Tomax et Xamot, dont le « syndrome corse » fait directement écho au lien surnaturel unissant les frères de Franchi.

Aux éditions FOLIO ; 240 pages.

13. La Dame pâle (1849)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1825, alors que la guerre fait rage entre la Russie et la Pologne, la jeune Hedwige doit fuir le château familial. Son père, qui a déjà perdu ses deux fils dans le conflit, la pousse à chercher refuge dans un monastère au cœur des monts Carpates. Sur la route qui traverse ces montagnes mystérieuses, son convoi est attaqué par des brigands menés par le prince Kostaki.

C’est alors que surgit Grégoriska, le demi-frère de Kostaki, qui vole au secours d’Hedwige. Les deux hommes, que tout oppose, conduisent la jeune femme dans leur château où vit leur mère Smérande. Une rivalité amoureuse s’installe rapidement : Kostaki, sombre et violent, et Grégoriska, noble et raffiné, se disputent le cœur d’Hedwige qui penche pour le second.

Autour du livre

Cette nouvelle fantastique, publiée en 1849 et extraite du recueil « Les Mille et un Fantômes », se démarque dans la bibliographie de Dumas par son incursion dans l’univers vampirique, bien avant le célèbre « Dracula » (1897) de Bram Stoker. Elle s’inscrit dans une période où les contes fantastiques fleurissent dans les journaux français du XIXe siècle, permettant aux auteurs de commencer à vivre de leur plume.

La structure narrative adopte une forme particulière : un récit enchâssé où une mystérieuse dame pâle prend la parole lors d’une soirée mondaine pour narrer sa propre histoire. Cette construction confère d’emblée une atmosphère de mystère et d’authenticité au récit, puisque la narratrice s’affirme comme témoin direct des événements surnaturels.

Les monts Carpates constituent bien plus qu’un simple décor : ils incarnent un territoire liminal entre réalité historique (la guerre russo-polonaise de 1825) et imaginaire gothique. Le château de Brankovan devient le théâtre d’une tension permanente entre les deux demi-frères, Grégoriska et Kostaki, figures antagonistes qui transcendent le simple dualisme moral. Si Kostaki représente la passion dévorante et la violence primitive, son personnage ne se réduit pas à un simple archétype du mal : sa sauvagerie et son obstination le rendent paradoxalement touchant dans sa quête désespérée d’amour.

L’originalité de « La Dame pâle » réside notamment dans son traitement du vampirisme, qui n’apparaît que tardivement dans le récit. Cette retenue narrative crée un effet de surprise pour les lecteurs de l’époque, moins familiers des codes du genre. Le surnaturel s’immisce progressivement à travers des signes subtils : la pâleur grandissante d’Hedwige, les mystérieuses morsures nocturnes, l’atmosphère de plus en plus oppressante du château.

La dimension religieuse imprègne fortement le texte, notamment dans l’affrontement final où la foi de Grégoriska s’oppose au vampirisme diabolique de Kostaki. Cette lutte symbolique entre sacré et profane s’inscrit dans une réflexion plus large sur la nature de l’amour : amour céleste contre amour terrestre, passion pure contre désir possessif.

Le choix d’une nouvelle plutôt que d’un roman long permet à Dumas de maintenir une tension constante, sans temps mort. La brièveté du format n’empêche pas une construction sophistiquée où s’entremêlent plusieurs niveaux de lecture : conte gothique, drame romantique, récit historique, histoire fantastique.

Aux éditions FOLIO ; 112 pages.