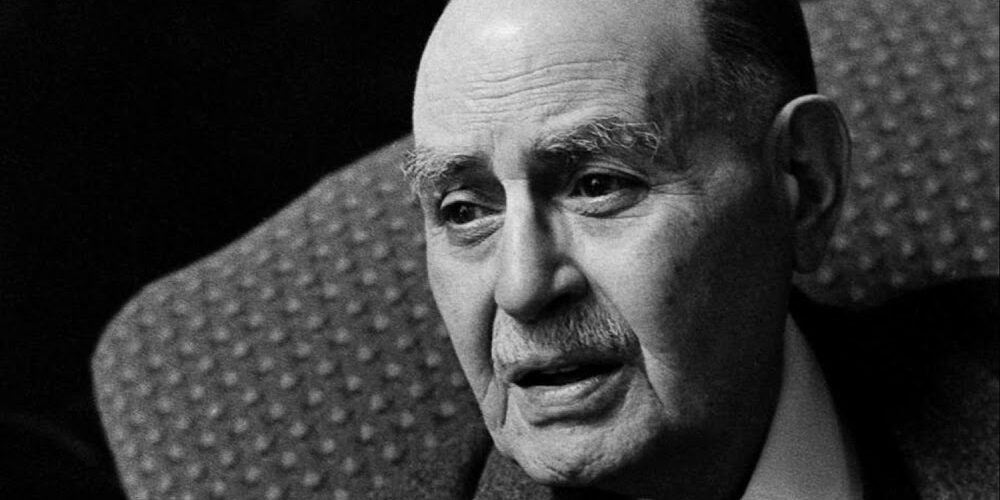

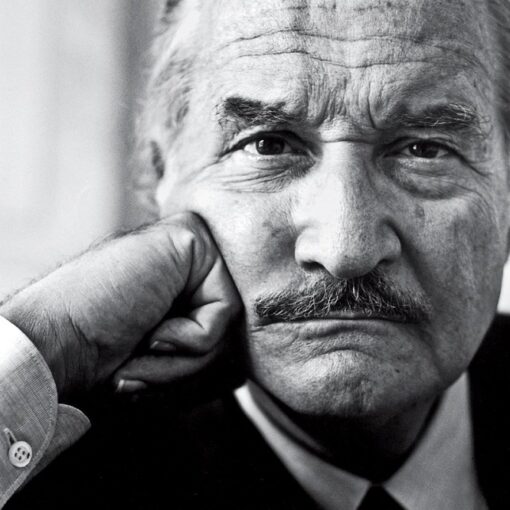

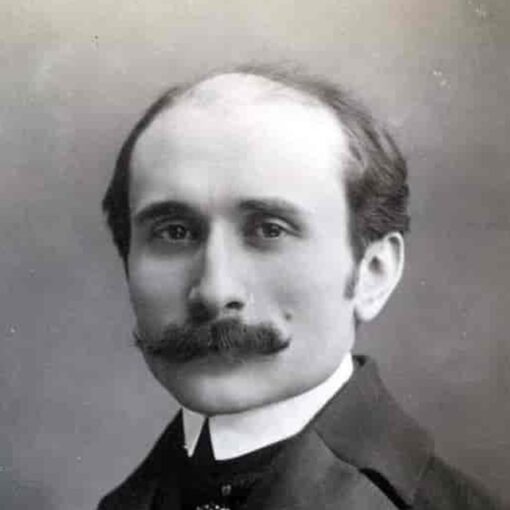

Albert Cohen (1895-1981) est un écrivain suisse d’expression française, né à Corfou dans une famille juive romaniote. À l’âge de cinq ans, sa famille fuit les pogroms et s’installe à Marseille, où ses parents ouvrent un commerce d’huile d’olive et d’œufs.

Après des études de droit à Genève, il obtient la nationalité suisse en 1919. Sa vie privée est marquée par trois mariages : avec Élisabeth Brocher (1919-1924, morte d’un cancer), Marianne Goss (1931-divorce), et enfin Bella Berkowich qu’il rencontre en 1943 et qui restera sa compagne jusqu’à sa mort.

Sa carrière se partage entre ses activités diplomatiques et son œuvre littéraire. Il travaille notamment pour le Bureau international du travail à Genève et s’engage dans le mouvement sioniste jusqu’en 1944. Cette expérience internationale nourrira son œuvre majeure, « Belle du Seigneur » (1968), qui lui vaut le Grand Prix du roman de l’Académie française.

Son œuvre littéraire, fortement autobiographique, aborde les thèmes de l’identité juive, de l’amour et des rapports entre Orient et Occident. Parmi ses livres les plus célèbres figurent « Solal » (1930), « Le livre de ma mère » (1954), et « Les Valeureux » (1969).

Albert Cohen meurt à Genève en 1981 des suites d’une pneumonie, laissant derrière lui une œuvre qui compte parmi les plus importantes de la littérature francophone du XXe siècle.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Solal (roman, 1930)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1930, sur l’île grecque de Céphalonie, le jeune Solal grandit au sein d’une famille juive traditionnelle. Fils du grand rabbin Gamaliel, il est adulé par ses cinq oncles excentriques qui placent en lui tous leurs espoirs. À treize ans, il tombe éperdument amoureux d’Adrienne de Valdonne, l’épouse du consul de France. Trois ans plus tard, il s’enfuit avec elle à Florence avant qu’elle ne l’abandonne.

Rejeté par son père, Solal part étudier en France. À vingt-et-un ans, on le retrouve à Genève où il reconquiert Adrienne, puis la délaisse pour s’éprendre d’Aude de Maussane, fille du Premier ministre français. Par son charisme et son habileté, il obtient la main d’Aude et un poste de ministre. Mais Solal est un être profondément instable, déchiré entre sa judéité et son ambition sociale. Séducteur impénitent aux attitudes orientales, à la fois sensuel et cruel, il ne parvient jamais à trouver l’équilibre.

Autour du livre

Premier opus de la tétralogie « Solal et les Solal », « Solal » paraît aux éditions Gallimard en 1930 et marque les débuts littéraires d’Albert Cohen. Cette publication lui assure une rente mensuelle destinée à encourager l’écriture d’un nouveau manuscrit qui deviendra « Mangeclous ». Paradoxalement, Cohen rédige ce chef-d’œuvre d’humour et de dérision pendant l’une des périodes les plus mélancoliques de sa vie.

Dès sa parution, l’œuvre reçoit un accueil enthousiaste de la critique. Marcel Pagnol, ancien condisciple de Cohen sur les bancs de l’école à Marseille, salue particulièrement ce roman. La presse internationale ne tarit pas d’éloges : le New York Times y voit une « œuvre désordonnée et magnifique » qui « dévoile au lecteur de nouveaux tréfonds de l’âme humaine », tandis que le San Francisco Chronicle évoque « l’œuvre d’un génie évident ».

Dans ce roman initiatique qui ouvre le cycle cohénien, Cohen dépeint avec acuité les tensions de l’entre-deux-guerres et l’antisémitisme latent de la société européenne. À travers le personnage de Solal, juif méditerranéen confronté à la bourgeoisie occidentale, il met en scène le déchirement entre tradition et modernité, entre fidélité aux origines et désir d’assimilation. Cette œuvre préfigure déjà les thèmes majeurs qui seront développés dans « Belle du Seigneur ».

Le personnage de Solal incarne la figure du héros plus grand que nature, dans la tradition des romans de Dumas. Sa stature oscille constamment entre le sublime et le grotesque, le lyrique et le burlesque. Cette dualité se reflète notamment dans l’alternance entre les aventures du protagoniste et celles de ses oncles de Céphalonie, créant ainsi un contrepoint comique aux tribulations du héros.

Les cinq oncles de Solal, personnages truculents et philosophes, incarnent différentes facettes de la judéité : Saltiel le sage, Mangeclous le menteur, Michaël le séducteur, Mattathias l’avare et Salomon le vendeur ambulant. Par leur présence récurrente, ils constituent un chœur antique qui rappelle constamment à Solal ses racines.

Cohen compose « Solal » pendant ses après-midi de fonctionnaire à la Société des Nations à Genève, parvenant à « abattre le matin tout le travail d’une journée ». Cette expérience professionnelle lui permet de brosser avec une ironie mordante le portrait des grands dignitaires de la diplomatie mondiale.

Ce premier roman révèle déjà la singularité de l’écriture cohénienne : une prose baroque qui mêle le lyrisme à la satire, l’exaltation à la dérision. La Vossische Zeitung note d’ailleurs « qu’avec Solal, le roman contemporain s’éveille à une vie nouvelle, d’une originalité absolue ».

Aux éditions FOLIO ; 471 pages.

2. Mangeclous (roman, 1938)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1936, sur l’île grecque de Céphalonie, cinq cousins juifs de la famille Solal mènent une existence fantasque. Parmi eux se distingue Mangeclous, personnage truculent à la faconde intarissable, mythomane et glouton. La réception d’un mystérieux chèque de trois cent mille drachmes bouleverse leur quotidien et les pousse à quitter leur île pour rejoindre Genève, où officie leur illustre parent Solal à la Société des Nations.

Leur périple les conduit d’abord à Marseille, où ils font la connaissance de Scipion, bonimenteur du Vieux-Port, et de Jérémie, juif errant en quête d’une patrie. La petite troupe poursuit ensuite sa route vers la Suisse, dans une succession de situations cocasses qui révèlent leur inadaptation au monde moderne.

Autour du livre

Entre burlesque rabelaisien et prémonition sombre des années 1930, « Mangeclous » occupe une place singulière dans la tétralogie d’Albert Cohen. Publié en 1938 mais situé en 1936, ce deuxième volet qui s’insère entre « Solal » (1930) et « Belle du Seigneur » (1968) fait la part belle aux Valeureux, ces cinq compères juifs de Céphalonie qui n’avaient qu’un rôle secondaire dans le premier opus.

Le personnage éponyme s’impose comme une figure à la démesure gargantuesque, un « faux avocat toujours en quête de nourritures et de profits », selon les mots de Georges Altman. Affublé d’un haut-de-forme mais pieds nus, Mangeclous incarne l’excès sous toutes ses formes : gloutonnerie insatiable, logorrhée intarissable, mythomanie débridée. Cette « truculente figure » aux « cent métiers » devient le symbole d’une humanité excessive qui confine au grotesque.

L’humour omniprésent masque à peine l’inquiétude sous-jacente face à la montée du nazisme en Europe. Cohen choisit de pousser jusqu’à l’absurde les clichés antisémites pour mieux les désamorcer, comme le souligne un critique : « le portrait du juif est poussé à un tel extrême qu’il est impossible d’y croire ». Cette stratégie du rire comme arme face à l’Histoire prend une résonance particulière quand on sait que le roman paraît l’année des accords de Munich.

La dernière partie marque une rupture narrative en abandonnant les Valeureux pour se concentrer sur les milieux de la Société des Nations à Genève. Cette transition, qui déroute certains lecteurs, prépare l’intrigue de « Belle du Seigneur » qui ne paraîtra que trente ans plus tard. La satire se fait alors plus acerbe envers la bureaucratie internationale et la petite bourgeoisie suisse.

Le roman connaît une adaptation cinématographique en 1988 par Moshé Mizrahi, avec une distribution prestigieuse : Pierre Richard, Charles Aznavour, Bernard Blier, Jean Carmet, Jacques Dufilho et Jacques Villeret. Le film ne rencontre toutefois qu’un succès limité.

Joseph Kessel salue dans « Mangeclous » une œuvre « sans aucune espèce de comparaison », portée par « un souffle de Rabelais ». L’équilibre entre farce débridée et mélancolie lucide, entre caricature assumée et tendresse pour ses personnages, fait de ce roman une pièce maîtresse dans l’édifice cohénien.

Aux éditions FOLIO ; 512 pages.

3. Belle du Seigneur (roman, 1968)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Genève cosmopolite des années 1930, Solal occupe le prestigieux poste de sous-secrétaire général à la Société des Nations. Séducteur cynique et désabusé, ce juif d’origine grecque tombe éperdument amoureux d’Ariane, l’épouse d’un de ses subalternes. Après l’avoir conquise lors d’une soirée, il l’enlève et l’installe dans une villa sur la Côte d’Azur.

Les amants vivent alors leur passion dans un isolement total, coupés du monde extérieur. Leur amour absolu les consume peu à peu. Pour préserver la perfection de leur relation, ils s’imposent des rituels obsessionnels et s’épuisent à maintenir les apparences. Mais l’ennui s’insinue, la jalousie surgit et leur monde artificiel commence à vaciller.

En toile de fond, l’Europe s’enfonce dans la montée des périls. L’antisémitisme grandit, la menace nazie plane. Solal perd son poste et sa nationalité française après avoir défendu la cause des Juifs allemands persécutés. Le couple sombre progressivement dans une spirale destructrice qui les mènera jusqu’à une fin tragique.

Autour du livre

Fruit d’une gestation de plus de trente ans, « Belle du Seigneur » paraît en 1968 chez Gallimard, à contre-courant des œuvres de son époque. Le manuscrit, dont la rédaction débute dans les années 1930, subit les interruptions de la Seconde Guerre mondiale avant d’être longuement repris et augmenté. Certaines scènes burlesques, retirées à la demande de Gaston Gallimard, donnent naissance à un autre ouvrage, « Les Valeureux », publié en 1969.

Cette fresque monumentale constitue le troisième volet d’une tétralogie commencée avec « Solal » (1930) et « Mangeclous » (1938). Joseph Kessel la qualifie de « chef-d’œuvre absolu », tandis que François Nourissier estime qu’une culture ne produit qu’une douzaine d’œuvres de cette trempe par siècle. Le succès public suit les éloges critiques : le livre est le plus vendu de la collection Blanche des éditions Gallimard.

L’une des singularités marquantes du texte réside dans l’emploi massif du monologue intérieur : douze monologues répartis sur cent quarante-huit pages, soit plus de dix pour cent du roman. Ces passages, dépourvus de ponctuation et de paragraphes, s’inscrivent dans le sillage de William Faulkner, Virginia Woolf et James Joyce. Cette absence de repères typographiques force le lecteur à une concentration accrue pour saisir la pensée qui émerge du flot verbal.

« Belle du Seigneur » dessine une critique acerbe de la Société des Nations, institution que Cohen connaît de l’intérieur. Les réunions de haut niveau deviennent le théâtre d’une satire grinçante où les directeurs rivalisent de formules creuses dans un jargon bureaucratique absurde. La vacuité du travail des fonctionnaires internationaux, plus préoccupés par leur carrière que par le sort des peuples dont ils ont la charge, fait l’objet d’une charge musclée.

L’antisémitisme des années 1930 traverse l’œuvre comme un fil rouge empoisonné. Les conversations dans les cafés, les graffitis sur les murs, les journaux vendus à la criée : Paris et Genève bruissent de propos haineux envers les Juifs. Cohen place dans la bouche de Rachel Silberstein, une naine réfugiée dans une cave berlinoise, une prophétie glaçante sur l’extermination à venir.

En 2012, le roman connaît une adaptation cinématographique en langue anglaise avec Jonathan Rhys Meyers et Natalia Vodianova dans les rôles principaux. Le film, dont la sortie est retardée par le décès du réalisateur en cours de montage, sort en France en juin 2013 mais ne parvient pas à convaincre public et critique.

Aux éditions FOLIO ; 1109 pages.

4. Les Valeureux (roman, 1969)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

L’histoire débute en 1935 sur l’île grecque de Céphalonie. Mangeclous, personnage exubérant, perpétuellement affamé, se réveille avec des idées noires. Mais une illumination le frappe : il va créer l’Université Supérieure et Philosophique de Céphalonie. Entouré de ses quatre cousins, il se lance dans cette entreprise fantasque où il dispense notamment des cours de séduction basés sur une interprétation très personnelle d’Anna Karénine.

L’aventure universitaire s’interrompt quand leur cousin Solal les convie à Genève. Les cinq Valeureux partent alors à travers l’Europe, de Rome à Londres en passant par Paris et Bruxelles. À Londres, Mangeclous abandonne ses compagnons et rédige une longue lettre à la Reine d’Angleterre, mêlant conseils culinaires et demande de poste d’ambassadeur d’un État d’Israël qui n’existe pas encore.

Autour du livre

Publié en 1969, « Les Valeureux » n’était pas initialement conçu comme un roman autonome. Ses pages proviennent du manuscrit de « Belle du Seigneur », jugé trop volumineux par le comité de lecture de Gallimard. Cette genèse particulière explique sa structure quelque peu décousue, qui se lit davantage comme une suite de tableaux savoureux mettant en scène les cinq cousins Solal de Céphalonie.

Au cœur du récit se dresse la figure magistrale de Pinhas Solal, dit « Mangeclous », personnage d’une complexité jubilatoire : à la fois érudit et filou, généreux et calculateur, philosophe et pétomane. Son rapport à l’argent illustre cette dualité : « Mangeclous n’aimait pas l’argent, mais l’idée de l’argent et en parler beaucoup et se rengager de ses capacités. Son amour de l’argent était poétique, innocent et en quelque sorte désintéressé. »

L’œuvre se démarque par son ton rabelaisien et sa verve truculente, notamment dans les passages où Mangeclous dispense ses cours à l’Université supérieure et philosophique de Céphalonie. Sa relecture d’Anna Karénine, transformée en manuel de séduction, constitue l’un des moments les plus éclatants du livre.

Derrière cette façade comique se profile pourtant l’ombre menaçante de l’Histoire : l’action se déroule en 1935, et les allusions au nazisme montant parsèment le texte, comme à travers le personnage glaçant de « Belline la démente », qui prédit l’arrivée des « Allemands tueurs de Juifs ». Cohen lui-même intervient dans le récit pour exprimer sa haine envers cette « nation enragée » et leur langue, « la même qu’à Auschwitz ».

Dans une confession touchante, Cohen révèle que « Les Valeureux » était son livre préféré parmi ceux qu’il avait écrits. Il y rend hommage au « ghetto charmant de [s]a mère », perpétuant ainsi la mémoire d’un monde disparu à travers ces personnages qui, selon Jean Starobinski, sont « témoins d’un peuple chassé de l’Histoire, figés dans le rire comme ils le furent dans la douleur ».

Le roman oscille entre des moments d’hilarité pure – comme les lettres démesurées adressées aux puissants – et des instants de gravité où perce la conscience aiguë de la tragédie qui s’annonce. Cette dualité fait des « Valeureux » une œuvre singulière dans la littérature du XXe siècle, à la fois testament littéraire et célébration de la vitalité d’une culture menacée.

Aux éditions FOLIO ; 352 pages.

5. Le livre de ma mère (récit autobiographique, 1954)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Le livre de ma mère » retrace la relation entre Albert Cohen et sa mère Louise Judith Cohen, née Ferro, depuis leur arrivée de Corfou à Marseille jusqu’à la disparition de celle-ci. Dans cette famille juive modeste, la mère voue un amour inconditionnel à son fils unique. Sans relations sociales dans ce pays d’adoption, elle concentre toute son existence sur le bonheur de son enfant et de son mari, attendant chaque soir leur retour avec une joie sans cesse renouvelée.

À travers une succession de scènes quotidiennes, Cohen restitue la présence de cette femme simple et dévouée : ses petits plats préparés avec amour, ses maladresses touchantes, sa docilité face aux reproches de son fils devenu adulte, sa capacité à l’attendre des heures sur un banc dans le froid. Une fois étudiant à Genève, le fils ne revoit plus sa mère qu’une fois par an, lors de ses visites dans la ville suisse.

La guerre les sépare définitivement : réfugié à Londres, Cohen ne peut rejoindre sa mère restée seule à Marseille, où elle meurt pendant l’Occupation. Cette absence au moment crucial le ronge de culpabilité. Le livre devient alors une confession où se mêlent les remords d’un fils qui prend conscience trop tard de n’avoir pas assez manifesté son amour, et la douleur déchirante de la perte.

Au détour des pages, Cohen médite aussi sur la mort, l’absurdité de la condition humaine, l’impossibilité de trouver après la disparition maternelle un amour aussi pur et désintéressé. Le texte se transforme en une longue plainte où le narrateur, orphelin inconsolable, comprend que pleurer sa mère revient à pleurer son enfance à jamais perdue.

Autour du livre

La genèse du « Livre de ma mère » remonte à l’exil londonien d’Albert Cohen pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre juin 1943 et mai 1944, il publie dans La France Libre quatre textes intitulés « Chant de Mort » qui constitueront l’ébauche de ce qui deviendra, dix ans plus tard, son hommage définitif à Louise Judith Cohen.

Cette œuvre inaugure un cycle autobiographique que Cohen poursuivra avec « Ô vous, frères humains » (1972) et « Carnets 1978 » (1979). Dans ses entretiens radiophoniques et télévisés, Cohen revendique d’ailleurs sans ambages la dimension testimoniale de ce récit qui place la figure maternelle au cœur du projet d’écriture.

Le texte se structure autour de deux mouvements stylistiques majeurs : une litanie construite sur l’anaphore « jamais plus » dans la première partie, puis une succession de tableaux introduits par « je la revois » ou « je revois ». Cette composition en diptyque traduit le basculement de la perte irrémédiable vers la résurrection par l’écriture.

Les critiques se divisent sur la réception de l’œuvre. Si certains saluent la puissance émotionnelle du texte et son universalité, d’autres pointent un excès de pathos et une relation mère-fils parfois étouffante. La figure maternelle y apparaît en effet dans une dévotion totale à son fils, ce qui suscite des lectures contrastées selon les sensibilités.

Le livre connaît plusieurs adaptations, notamment au théâtre en 2016 dans une mise en scène de Dominique Pitoiset avec Patrick Timsit, puis à la télévision en 2020 avec le téléfilm « Si tu vois ma mère » de Nathanaël Guedj. En 2015, l’écrivain Brahim Metiba s’en inspire pour son autofiction « Ma mère et moi ».

Aux éditions FOLIO ; 174 pages.

6. Ô vous, frères humains (récit autobiographique, 1972)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le 16 août 1905, jour de ses dix ans, le petit Albert Cohen déambule dans les rues de Marseille, trois francs en poche offerts par sa mère. Enfant heureux et fier d’appartenir à cette France qu’il vénère, pays de La Fontaine, Racine, Hugo et Pasteur, il s’arrête devant l’étal d’un camelot. Soudain, celui-ci l’interpelle violemment : « Toi, tu es un sale Youpin, hein ? Je vois ça à ta gueule… » Cette agression verbale, accompagnée des rires complices de la foule, fait basculer son monde.

Abasourdi, l’enfant s’enfuit et erre dans les rues marseillaises. À chaque coin de rue, des inscriptions à la craie le poursuivent : « Mort aux Juifs ». Au lieu de rentrer chez lui où l’attend un repas d’anniversaire préparé avec amour par ses parents, il continue sa déambulation jusqu’à la nuit, submergé par un flot de pensées contradictoires. Il tente désespérément de comprendre cette haine soudaine, cherche des stratégies pour y échapper, oscille entre le déni et la résignation.

Dans sa course éperdue à travers la ville, le petit garçon découvre brutalement son altérité, lui qui se croyait parfaitement intégré malgré son accent oriental hérité de sa Corfou natale. Cette journée marque la fin brutale de son innocence et le début d’une conscience douloureuse de son identité juive. Les heures s’égrènent dans une errance physique et mentale, jusqu’à ce qu’il retrouve enfin, tard dans la nuit, ses parents affolés par son absence.

Cette blessure initiale ne se refermera jamais. Soixante-sept ans plus tard, alors qu’il lit sur les murs d’Aix-en-Provence « Que crève la charogne juive et revienne l’heureux temps du génocide », le souvenir de cette journée ressurgit avec la même intensité, comme un sinistre présage de ce que le XXe siècle allait accomplir.

Autour du livre

Soixante-sept ans après les faits, Albert Cohen livre dans « Ô vous, frères humains » (1972) le témoignage poignant d’une blessure indélébile. À 77 ans, alors qu’il sent la mort approcher, l’urgence le saisit de relater cet épisode traumatique qui n’a cessé de le hanter : le jour de ses dix ans, en 1905 à Marseille, un camelot le traite de « sale youpin » devant une foule complice.

Ce récit autobiographique se déploie sur une seule journée, celle du 16 août 1905, suivant l’errance d’un enfant brutalement confronté à l’antisémitisme. La narration jongle entre la voix de l’enfant meurtri et celle du vieil homme qui, des décennies plus tard, porte encore les stigmates de cette première rencontre avec la haine. Cette dualité s’accompagne d’une construction particulière : le texte se fragmente en soixante-dix chapitres courts, haletants, qui épousent les méandres d’une pensée obsessionnelle.

« Ô vous, frères humains » se distingue aussi par sa dimension incantatoire et sa structure circulaire, parsemée de répétitions qui peuvent dérouter mais traduisent l’obsession du souvenir traumatique. Cohen refuse délibérément toute retenue stylistique, assumant un ton mélodramatique et une écriture impudique qui reflètent la violence du choc émotionnel. Les anaphores et les phrases-fleuves créent un effet d’oppression qui fait écho au désarroi de l’enfant.

En 2016, le dessinateur Luz adapte ce texte en bande dessinée aux éditions Futuropolis, donnant lieu à une exposition au Musée d’art et d’histoire du judaïsme en 2017. Cette adaptation témoigne de la résonance contemporaine de ce cri contre l’intolérance, alors même que Cohen écrivait sans illusion sur la possibilité de changer les cœurs, espérant tout au plus « changer un seul haïsseur ».

Aux éditions FOLIO ; 212 pages.