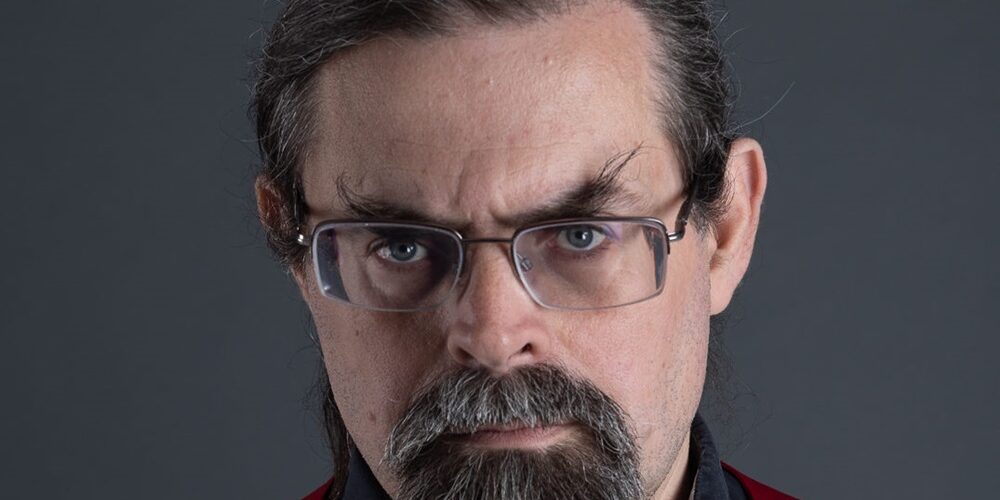

Né en juin 1972 à Woodhall Spa dans le Lincolnshire, Adrian Tchaikovsky, de son vrai nom Adrian Czajkowski, est un auteur britannique d’origine polonaise. Passionné par la nature dès son plus jeune âge, il est particulièrement influencé par les naturalistes Gerald Durrell et David Attenborough. Il poursuit des études de zoologie et de psychologie à l’université de Reading avant de se réorienter vers une carrière juridique.

Pendant quinze ans, Tchaikovsky tente de se faire publier tout en travaillant comme cadre juridique à Leeds. Le succès arrive enfin en 2008 avec la publication de son premier roman, « Empire in Black and Gold », chez Tor Books. Il adopte alors le nom de plume « Tchaikovsky » pour faciliter la lecture et la prononciation de son patronyme par le public anglophone.

Ses œuvres, principalement de fantasy et de science-fiction, rencontrent un succès critique remarquable. Son roman « Dans la toile du temps » (2015) remporte le prestigieux prix Arthur-C.-Clarke en 2016. Il reçoit également de nombreuses autres distinctions, dont le prix British Fantasy en 2017 pour « The Tiger and the Wolf » (2016). En 2019, l’université de Lincoln lui décerne un doctorat honorifique en arts.

Écrivain à temps plein depuis fin 2018, Tchaikovsky vit à Leeds avec sa femme et son fils. Son écriture se nourrit de sa pratique du jeu de rôle, qu’il utilise comme outil de développement narratif. Ses œuvres abordent des thèmes comme l’intelligence artificielle, la bureaucratie, les limites de la perception, notamment concernant le temps.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Dans la toile du temps (2015)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un futur lointain, alors que la Terre se meurt, la scientifique Avrana Kern supervise une expérience : implanter des singes sur une planète terraformée et accélérer leur évolution grâce à un nanovirus. Mais un attentat sabote l’opération – les singes périssent et seul le virus atteint la surface. Des millénaires plus tard, le vaisseau Gilgamesh transporte les derniers survivants de l’humanité vers cette même planète, ignorant que le virus a transformé ses habitants inattendus : une espèce d’araignées devenues hautement intelligentes. Avrana Kern, dont la conscience a été téléchargée dans un satellite en orbite, s’oppose farouchement à leur venue.

Le récit alterne entre deux perspectives : l’évolution spectaculaire de la civilisation aranéide sur des milliers d’années, et le périple désespéré des humains à bord du Gilgamesh. Alors que les araignées développent leur propre société, technologie et culture, les derniers représentants de l’humanité luttent pour leur survie dans un vaisseau vieillissant, entre périodes de cryogénisation et conflits internes.

Autour du livre

Premier roman de science-fiction d’Adrian Tchaikovsky, « Dans la toile du temps » marque un tournant décisif dans la carrière de l’auteur, jusqu’alors connu pour ses romans de fantasy, en remportant le prestigieux Prix Arthur C. Clarke en 2016.

La construction remarquable de la société arachnide constitue la plus grande réussite du récit. Tchaikovsky, fort de sa formation en zoologie et psychologie, conçoit un développement sociétal crédible, ancré dans les spécificités biologiques des araignées. La domination naturelle des femelles génère par exemple des problématiques sociales inversées par rapport aux sociétés humaines patriarcales. L’évolution des mâles araignées vers une revendication d’égalité forme un miroir saisissant de l’histoire des mouvements féministes.

La narration alternée entre les deux espèces met en lumière leurs divergences fondamentales dans l’appréhension du monde. Les araignées développent une technologie organique basée sur la biotechnologie et la chimie, tandis que les humains restent ancrés dans une approche mécanique et physique. Cette opposition se reflète jusque dans leur mode de communication : tactile et chimique pour les araignées, sonore pour les humains. L’incompréhension mutuelle qui en découle soulève des questionnements sur la possibilité même d’une rencontre entre civilisations radicalement différentes.

L’aspect temporel irrigue l’ensemble de la narration. Les ellipses de plusieurs siècles sont rendues intelligibles grâce à des personnages récurrents : du côté humain par la cryogénisation, et du côté arachnide par la transmission génétique des souvenirs. Cette continuité mémorielle permet de suivre l’évolution des deux sociétés sur plusieurs millénaires sans perdre le fil narratif.

Le traitement des thèmes religieux s’avère particulièrement novateur. Le satellite d’Avrana Kern joue le rôle d’une divinité observable, testable, avec laquelle les araignées peuvent communiquer. Cette configuration unique permet d’interroger la nature même de la foi et du divin : que devient la croyance face à une entité divine réellement présente mais manifestement imparfaite ?

Tchaikovsky repense également les codes du premier contact. Contrairement aux schémas classiques d’invasion ou de colonisation, la rencontre finale ouvre des perspectives inattendues. Les derniers chapitres déplacent l’enjeu de la confrontation vers la question de la survie commune et de l’adaptation mutuelle.

L’influence du « Cycle de l’Élévation » de David Brin transparaît dans le concept initial du nanovirus accélérateur d’évolution. Cependant, Tchaikovsky s’en démarque nettement en imaginant une élévation accidentelle plutôt que délibérée, changeant ainsi radicalement les implications éthiques et philosophiques de cette transformation.

Le succès critique de « Dans la toile du temps » a conduit à une adaptation cinématographique par Lionsgate, actuellement en développement. Deux suites, « Dans les profondeurs du temps » et « Dans le berceau du temps », complètent désormais cette saga qui s’impose comme une référence de la hard science-fiction contemporaine. Elle marque un renouveau dans la science-fiction britannique, conjuguant l’ampleur du space opera traditionnel avec une réflexion poussée sur l’altérité et l’évolution des civilisations.

Aux éditions FOLIO ; 704 pages.

2. Chiens de guerre (2017)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Je m’appelle Rex. Je suis un bon chien. » Cette phrase, répétée comme un mantra, émane d’un colosse cybernétique de plus de deux mètres, un chien de guerre génétiquement modifié. Dans un futur proche, Rex dirige une unité d’élite constituée d’animaux augmentés : Miel l’ourse tacticienne, Dragon le lézard furtif et Abeilles l’essaim létal. Sous les ordres du colonel Murray, ils mènent des opérations militaires au Mexique, ignorant qu’ils sont utilisés pour perpétrer des crimes de guerre.

Leur existence bascule quand un technicien, effrayé par la cruauté de Murray, désactive leur conditionnement mental. Soudain libres mais désorientés, Rex et ses compagnons doivent affronter la réalité de leurs actes passés. Leur quête de rédemption les conduit devant les tribunaux où se joue non seulement leur survie, mais aussi la reconnaissance de leur statut d’êtres pensants.

Autour du livre

Dans la lignée de « L’Île du docteur Moreau » de H. G. Wells et des questionnements de Steinbeck sur la condition humaine dans « Des souris et des hommes », « Chiens de guerre » d’Adrian Tchaikovsky interroge les frontières entre l’homme, l’animal et la machine. Le titre fait référence à une réplique de Marc Antoine dans « Jules César » de Shakespeare : « Cry ‘Havoc!’, and let slip the dogs of war » (« Criez ‘Chaos !’ et lâchez les chiens de guerre »).

La particularité du texte réside dans son narrateur principal, Rex, un chien biomorphe dont la voix évolue au fil des pages. D’abord simple machine obéissante recherchant l’approbation de son maître à travers le leitmotiv « Je suis un bon chien », sa conscience s’éveille progressivement pour atteindre une réflexion complexe sur sa propre existence. Cette transformation se reflète dans la structure narrative à travers cinq parties distinctes qui marquent les étapes de son émancipation.

La composition de l’escouade multiforme témoigne d’une sérieuse réflexion sur les différentes formes d’intelligence : Miel l’ourse intellectuelle, Dragon le lézard sniper et particulièrement Abeilles, une conscience collective distribuée à travers un essaim. Cette diversité permet d’aborder sous différents angles les questions d’identité et de conscience.

Le roman s’inscrit dans le courant post-cyberpunk par son traitement des thématiques de bioingénierie et d’intelligence artificielle. Contrairement aux œuvres cyberpunk classiques qui dépeignent une aliénation totale, Tchaikovsky choisit d’explorer les possibilités d’intégration et de coexistence entre espèces intelligentes. Cette approche rappelle « Demain les chiens » de Clifford D. Simak dans sa réflexion sur l’avenir des créatures post-humaines.

La narration alterne entre plusieurs points de vue : ceux des humains, relatés à la troisième personne au passé, et ceux des êtres non-humains, narrés à la première personne au présent. Cette dualité souligne le fossé entre les perspectives et renforce la non fiabilité du narrateur Rex, dont l’interprétation des événements est biaisée par sa programmation et sa méconnaissance de la société humaine.

Nominé pour le Prix BSFA du meilleur roman, « Chiens de guerre » a reçu un accueil critique favorable, notamment pour ses personnages non-humains crédibles et attachants. Publishers Weekly a salué dans une critique étoilée la construction du monde et l’évolution du personnage de Rex. The Guardian l’a qualifié d’avertissement opportun sur les dangers de l’intelligence artificielle et des super-armes entre les mains de pouvoirs sans scrupules.

Tchaikovsky y aborde en effet des problématiques contemporaines de premier plan : l’éthique de la guerre, les droits des intelligences artificielles, la responsabilité des créateurs envers leurs créations, la manipulation génétique. Ces thèmes résonnent particulièrement avec les débats actuels sur l’intelligence artificielle, la bioéthique, la responsabilité algorithmique.

Aux éditions FOLIO ; 400 pages.

3. Sur la route d’Aldébaran (2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un futur proche, une sonde spatiale découvre un gigantesque artefact aux confins du système solaire, baptisé le Dieu-Grenouille en raison de son apparence. Cette structure présente une propriété déconcertante : elle montre toujours la même face, quel que soit l’angle d’observation. Une mission internationale de 29 astronautes est rapidement constituée pour percer ses mystères. Parmi eux, Gary Rendell se retrouve bientôt seul, errant dans les cryptes labyrinthiques de l’artefact. Son périple cauchemardesque alterne entre confrontations avec des créatures extraterrestres hostiles et tentatives désespérées de survie, tandis que sa santé mentale se dégrade progressivement.

Autour du livre

« Sur la route d’Aldébaran » conjugue avec brio l’horreur cosmique et l’humour britannique, deux registres a priori antinomiques que Adrian Tchaikovsky manie pourtant avec une dextérité remarquable. Cette novella de science-fiction, publiée initialement en 2019 puis traduite en français en 2021 aux éditions Le Bélial’, marque la première incursion de l’auteur dans la collection Une Heure-Lumière.

Le texte s’inscrit dans une veine singulière qui rappelle « Le Magicien d’Oz » croisé avec « Alien », tout en tissant des liens avec les mythes fondateurs comme celui du Minotaure. La narration alterne entre deux temporalités : le présent de Gary Rendell perdu dans les Cryptes du Dieu-Grenouille, et le passé qui retrace la découverte de l’artefact spatial et l’organisation de la mission. Cette structure bifide sert admirablement le propos en distillant progressivement les indices qui mènent à un dénouement saisissant.

L’humour noir qui imprègne le récit ne vise pas simplement à provoquer le rire : il traduit la lente désagrégation mentale du protagoniste face à une solitude écrasante. Gary s’invente d’ailleurs un compagnon imaginaire, Toto, auquel il s’adresse continuellement pour conserver un semblant de santé mentale. Cette relation fictive avec Toto constitue un mécanisme narratif ingénieux qui permet à Tchaikovsky d’établir une complicité directe entre le narrateur et le lecteur.

Tchaikovsky excelle particulièrement dans sa représentation des formes de vie extraterrestres. Les créatures qui peuplent les Cryptes s’éloignent résolument des clichés anthropomorphiques pour proposer des physiologies et des modes de communication radicalement différents. Les Ovoïdes, par exemple, évoluent dans des véhicules en forme d’œuf qui leur servent d’environnement protecteur, tandis que d’autres espèces défient toute tentative de description dans des termes terrestres.

Cette inventivité biologique s’accompagne d’une réflexion sur la prédation et la survie qui traverse l’ensemble du texte. Les rapports de force entre les différentes espèces qui errent dans les Cryptes révèlent une vision darwinienne de l’univers où la frontière entre proie et prédateur devient de plus en plus floue. Gary lui-même finit par incarner cette ambivalence de manière spectaculaire.

Tchaikovsky multiplie les références à la culture populaire et à la littérature de science-fiction, de « Star Trek » à H. P. Lovecraft. Ces clins d’œil ne constituent pas de simples effets de manche : ils participent à l’élaboration d’un discours métafictionnel sur les codes du genre. Le protagoniste, conscient des tropes de la science-fiction, commente régulièrement les situations dans lesquelles il se trouve avec une ironie mordante.

La dimension horrifique s’intensifie progressivement jusqu’à culminer dans une révélation finale qui recontextualise l’ensemble de l’histoire. Cette progression savamment orchestrée fait écho à la structure même des Cryptes : un labyrinthe spatial où chaque nouvelle section réserve son lot de surprises et d’horreurs. Le texte joue ainsi constamment avec les attentes du lecteur, déjouant les anticipations les plus évidentes pour mieux surprendre.

Les choix narratifs de Tchaikovsky servent parfaitement son propos sur l’altérité et l’isolement. La voix de Gary, avec son humour grinçant et ses références pop culturelles, crée un contraste saisissant avec l’étrangeté absolue du lieu qu’il parcourt. Cette tension permanente entre le familier et l’incompréhensible constitue l’un des principaux moteurs du récit.

Récompensé par le Prix Arthur C. Clarke pour « Dans la toile du temps », Adrian Tchaikovsky confirme avec cette novella sa capacité à renouveler les codes de la science-fiction tout en rendant hommage à ses prédécesseurs. « Sur la route d’Aldébaran » s’impose comme une œuvre à la fois mature et divertissante, qui questionne notre place dans un univers dont l’immensité et l’étrangeté dépassent l’entendement humain.

Aux éditions LE BÉLIAL ; 160 pages.

4. Le dernier des Aînés (2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Sur la planète Sophos 4, Lynesse, princesse de Praimesite, part en quête du légendaire sorcier Nyrgoth l’Aîné pour combattre un démon qui terrorise les terres voisines. Ce prétendu magicien n’est autre que Nyr Illim Tevitch, un anthropologue terrien envoyé des siècles plus tôt pour étudier cette colonie humaine revenue à un stade médiéval. Équipé d’une technologie ultramoderne qui le fait passer pour un être surnaturel, Nyr hésite à aider la princesse car sa mission lui interdit d’interférer avec la population locale. Pourtant, confronté à une mystérieuse menace et touché par la détermination de Lynesse, il finit par accepter cette périlleuse aventure, au risque de transgresser une nouvelle fois les règles de son métier.

Autour du livre

Finaliste du Prix Hugo 2022 et nominé pour le Prix Ursula K. Le Guin, « Le dernier des Aînés » s’inscrit dans la lignée des œuvres de Tchaikovsky qui interrogent les rapports entre différentes cultures et espèces. Cette novella de 192 pages trouve son inspiration directe dans la nouvelle « Trip, Trap » de Gene Wolfe (1967), dont elle reprend la structure narrative duale entre un cadre médiéval-fantastique et un contexte futuriste porté par un anthropologue.

La narration alterne les points de vue des deux protagonistes principaux, une architecture textuelle particulièrement ingénieuse : les chapitres de Lynesse sont narrés à la troisième personne tandis que ceux de Nyr adoptent la première personne. Cette dualité met en lumière la confrontation entre deux paradigmes irréconciliables. Le point culminant de cette construction se manifeste dans un chapitre remarquable où les mêmes événements sont relatés en parallèle selon les deux perspectives, dévoilant l’ampleur du fossé culturel qui sépare les personnages.

« Le dernier des Aînés » s’articule autour de la célèbre troisième loi de Clarke selon laquelle toute technologie suffisamment avancée devient indiscernable de la magie. Tchaikovsky pousse ce principe jusqu’à ses ultimes conséquences en créant un monde où l’incompréhension linguistique renforce cette confusion : le terme même de « scientifique » se traduit systématiquement par « sorcier » dans la langue des autochtones, rendant impossible toute tentative d’explication rationnelle.

Le traitement de la dépression du personnage de Nyr mérite une attention particulière. Son Système de Dissociation Cognitive (SDC), dispositif censé réguler ses émotions, devient une métaphore éloquente des mécanismes de défense psychologique. Cette dimension psychologique s’enrichit d’une réflexion sur l’isolement et la solitude d’un être coupé de sa civilisation depuis des siècles.

La novella s’inscrit dans le même univers que « Dans la toile du temps », autre œuvre majeure de Tchaikovsky, mais s’en distingue par son approche des questions coloniales et anthropologiques. Elle fait également écho à « Planète d’exil » d’Ursula K. Le Guin dans sa manière d’aborder les relations entre une civilisation technologiquement avancée et une société pré-technologique. Elle soulève des questions éthiques fondamentales sur l’interventionnisme culturel, rappelant la « Prime Directive » de Star Trek. La position de Nyr, tiraillé entre son devoir d’observateur neutre et son désir d’aider une civilisation en danger, constitue l’un des axes majeurs de réflexion du texte.

L’influence des études en zoologie et en psychologie de Tchaikovsky transparaît dans le traitement minutieux des interactions entre les personnages et dans l’analyse des comportements sociaux. Ses connaissances scientifiques nourrissent la crédibilité de son récit tout en servant sa dimension spéculative. La traduction d’Henry-Luc Planchat préserve la subtilité des jeux linguistiques qui constituent l’une des pierres angulaires du « Dernier des Aînés ».

Aux éditions LE BÉLIAL ; 192 pages.