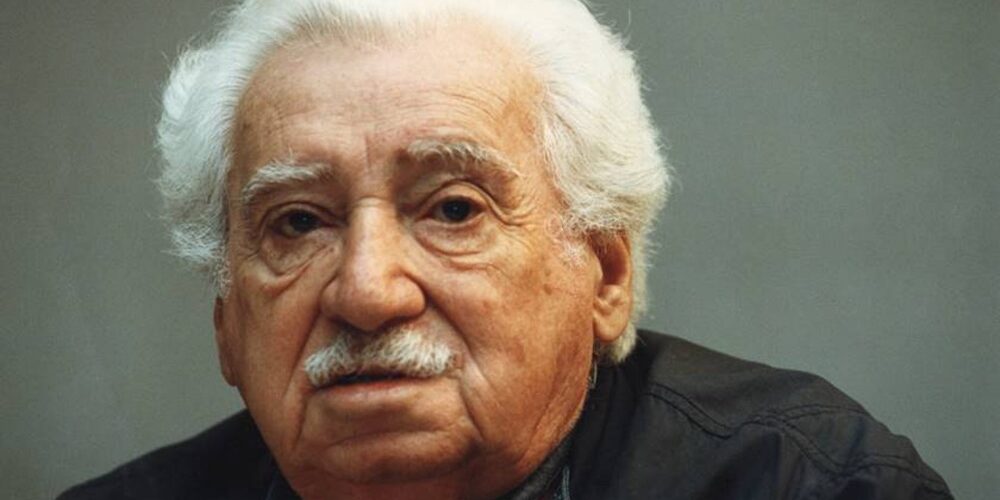

Jorge Amado naît le 10 août 1912 à Ferradas, un district d’Itabuna dans l’État de Bahia au Brésil. Fils d’un propriétaire terrien, il passe son enfance à Ilhéus après que sa famille a fui une épidémie de variole. Dès l’âge de 14 ans, il participe activement à la vie littéraire à Salvador et publie son premier roman à 18 ans.

Il fait des études de droit à Rio de Janeiro où il entre en contact avec le mouvement communiste. Militant actif, il est arrêté en 1935. Ses livres sont brûlés publiquement deux ans plus tard. Il doit s’exiler en Argentine et en Uruguay entre 1941 et 1942. À son retour, il se sépare de sa première femme Matilde Garcia Rosa. En 1945, il épouse l’écrivaine Zélia Gattai et est élu député du Parti Communiste Brésilien. Lorsque le parti est déclaré illégal en 1947, il s’exile à nouveau, cette fois en France puis en Tchécoslovaquie.

De retour au Brésil en 1954, il quitte la vie politique active et se consacre entièrement à la littérature. Son œuvre connaît un tournant en 1958 avec « Gabriela, girofle et cannelle », délaissant en partie le réalisme social au profit d’une célébration des traditions de Bahia. Ses romans, traduits en 49 langues, connaissent un immense succès et sont adaptés au cinéma et à la télévision.

Membre de l’Académie brésilienne des lettres à partir de 1961, il reçoit de nombreuses distinctions dont le prix Lénine pour la paix (1951) et le prix Camões (1994). Jorge Amado s’éteint le 6 août 2001 à Salvador de Bahia, laissant derrière lui une œuvre majeure qui mêle engagement social, traditions populaires et sensualité brésilienne.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Gabriela, girofle et cannelle (1958)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Brésil, années 1920. La petite ville d’Ilhéus vit au rythme du commerce florissant du cacao. Nacib, propriétaire de bar d’origine syrienne, se retrouve dans une situation délicate quand sa cuisinière le quitte à la veille d’un important banquet. Sur le « marché aux esclaves » où s’entassent les réfugiés fuyant la sécheresse du Sertão, il tombe sur Gabriela, une jeune femme à la peau couleur cannelle et au parfum de girofle. Elle se révèle d’une beauté envoûtante doublée d’une cuisinière hors pair. La clientèle du bar grandit, porté par les talents culinaires de Gabriela et sa présence lumineuse qui attire tous les regards.

Dévoré par la jalousie face aux convoitises que suscite sa cuisinière, Nacib décide de l’épouser. Mais le mariage contraint Gabriela, esprit libre habitué à danser pieds nus et à vivre selon ses envies, à endosser un rôle qui l’étouffe. Lorsque Nacib la surprend dans les bras de Tonico Bastos, son propre témoin de mariage, il ne peut se résoudre à la tuer comme le voudrait la tradition. L’annulation du mariage pour faux papiers lui permet de sauver la face.

En toile de fond de cette histoire d’amour se joue une lutte entre tradition et modernité. Le jeune exportateur Mundinho Falcão défie l’autorité du vieux colonel Ramiro Bastos en voulant développer le port pour permettre l’accès des grands navires.

Autour du livre

À l’origine, Jorge Amado souhaitait écrire une nouvelle de 150 pages pour un recueil collectif. Le texte s’est pourtant développé de lui-même jusqu’à devenir un roman de plus de 600 pages. Cette expansion spontanée témoigne de la puissance narrative du récit qui a rapidement dépassé son cadre initial.

« Gabriela, girofle et cannelle » marque un virage décisif dans l’œuvre d’Amado : abandonnant les thèmes militants qui caractérisaient ses premiers écrits, il se tourne vers une chronique des mœurs bahianaises où la sensualité occupe une place centrale. Cette évolution coïncide avec son départ du Parti Communiste. Le succès est immédiat : six rééditions la première année, cinquante éditions en moins de vingt ans, des traductions dans plus de trente langues.

Les prix s’accumulent dès 1959 : le prestigieux prix Machado de Assis de l’Institut National du Livre, le prix Paula Brito, le prix Luísa Cláudia de Sousa du PEN Club brésilien, le prix Carmem Dolores Barbosa et le prix Jabuti de la Chambre Brésilienne du Livre. Pablo Neruda salue « un chef-d’œuvre débordant de sensualité », tandis que Jean-Paul Sartre, ami de l’auteur, le considère comme « le meilleur roman de folklore populaire ».

L’impact culturel se prolonge à travers de multiples adaptations. Trois telenovelas voient le jour : en 1960 sur TV Tupi avec Janete Vollu, en 1975 sur Rede Globo avec Sonia Braga, puis en 2012 avec Juliana Paes. Au cinéma, Bruno Barreto signe en 1983 une adaptation avec Sonia Braga et Marcello Mastroianni, sur une musique originale d’Antonio Carlos Jobim. Le nom « Gabriela » devient si populaire qu’il est adopté par de nombreux établissements, du simple bar au restaurant, et même pour désigner un jus de cacao.

Le texte s’organise selon une structure soigneusement élaborée : quatre chapitres précédés chacun d’un préambule poétique différent (rondeau, complainte, berceuse et chanson) dédié à une figure féminine. Cette architecture souligne la place centrale des femmes dans le récit, qu’elles soient issues de la haute société ou du peuple. À travers leurs destins entremêlés se dessine une société en mutation, où les revendications de liberté se heurtent aux traditions patriarcales.

Aux éditions J’AI LU ; 638 pages.

2. Dona Flor et ses deux maris (1966)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Bahia des années 1940, Floripedes Paiva, dite Dona Flor, dirige une école de cuisine réputée. Son mari Vadinho, séducteur impénitent et joueur invétéré, meurt subitement en plein carnaval après sept années d’un mariage tumultueux. Si Vadinho dilapidait l’argent du foyer et multipliait les conquêtes, il était aussi un amant extraordinaire dont Dona Flor garde un souvenir brûlant.

Après une période de deuil, elle épouse Teodoro, un pharmacien respectable qui incarne l’exact opposé de Vadinho : méthodique, fidèle, attentionné. Mais la passion manque à leur union, rythmée par des rapports conjugaux programmés les mercredis et samedis. C’est alors que le fantôme de Vadinho réapparaît, visible d’elle seule, bien décidé à reconquérir sa place dans le lit conjugal.

Entre son désir pour Vadinho et son affection pour Teodoro, Dona Flor hésite. Doit-elle rester fidèle à son second mari ou céder aux ardeurs du revenant ? La solution viendra d’elle-même : pourquoi choisir quand on peut avoir les deux ? Elle finira par accepter cette bigamie surnaturelle qui lui apporte à la fois la sécurité de Teodoro et la fougue de Vadinho.

Autour du livre

Chaque chapitre de « Dona Flor et ses deux maris » s’ouvre sur une recette de cuisine bahianaise, créant un lien étroit entre l’art culinaire et la sensualité qui imprègne tout le récit. Cette structure particulière reflète l’identité même de la protagoniste, dont l’école « Saveur & Art » incarne le mélange entre tradition et émancipation féminine.

Jorge Amado dévoile dans « Navigation de cabotage » les secrets de la genèse du livre : il avait initialement imaginé une fin tragique où Dona Flor, tourmentée par sa conscience, devait mourir pour expier sa faute. C’est son épouse Zelia qui l’a convaincu de laisser les personnages dicter leur propre destin, transformant ainsi une potentielle tragédie morale en une célébration de la liberté individuelle.

La dimension sociale s’exprime à travers une mosaïque de 304 personnages, dont 137 sont inspirés de personnes réelles de Bahia, mentionnées sous leurs véritables noms. Cette approche documentaire se mêle naturellement aux éléments de réalisme magique, notamment dans l’intégration des rituels afro-brésiliens et du candomblé qui structurent l’univers spirituel du récit.

Le succès de l’œuvre ne s’est jamais démenti : l’adaptation cinématographique de 1976 avec Sônia Braga est restée pendant 35 ans le plus grand succès du box-office brésilien. Le livre a engendré de multiples adaptations internationales : une comédie musicale à Broadway en 1979, un remake américain en 1982 (« Kiss Me Goodbye »), des versions théâtrales en Argentine et au Brésil, et même une telenovela mexicaine en 2019.

Cette fable moderne sur le mariage et le désir a transcendé les frontières culturelles : traduite dans de nombreuses langues, y compris le russe dès 1970 et le chinois, elle continue d’interroger les conventions sociales et la quête du bonheur à travers le prisme d’une société brésilienne des années 1940.

Aux éditions STOCK ; 625 pages.

3. Capitaines des sables (1937)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Salvador de Bahia, années 1930. Une bande d’une centaine de gamins des rues terrorise les quartiers chics de l’ancienne capitale brésilienne. Ces « Capitaines des sables », âgés de 8 à 16 ans, se sont établis dans un entrepôt abandonné près du port. Leur chef, Pedro Bala, impose une discipline de fer à ses lieutenants : le Professeur qui dévore les livres volés, Patte-Molle l’expert en repérage, João Grande le géant débonnaire. La police les pourchasse en vain tandis que le père José Pedro tente de les ramener dans le droit chemin, s’attirant les foudres de sa hiérarchie.

Un jour, le groupe accueille Dora, une orpheline de 13 ans qui devient rapidement leur « mère » de substitution. Une histoire d’amour naît entre elle et Pedro, mais la répression s’abat : tous deux sont arrêtés. Si Pedro s’évade de la maison de correction, Dora ne survit pas aux mauvais traitements du pensionnat. Sa mort précipite l’éclatement de la bande : certains rejoignent le grand banditisme, d’autres embrassent des causes militantes ou artistiques.

Autour du livre

Les années 1930 marquent au Brésil une période charnière où la conscience de classe s’éveille sous l’impulsion de Getúlio Vargas. Cette époque trouble imprègne « Capitaines des sables », écrit par Jorge Amado à seulement 25 ans. Le texte rompt avec l’idéalisation du pays caractéristique du modernisme brésilien et adopte une vision plus pessimiste, mais résolument transformatrice de la société.

La structure du récit s’articule autour de pseudo-reportages du Jornal da Tarde qui offrent différentes perspectives sur les enfants des rues : autorités, église, police. Cette polyphonie narrative met en lumière les contradictions d’une société qui oscille entre répression et compassion. Le vieux trapiche abandonné où s’abritent les enfants devient le symbole de leur marginalité : jadis lieu d’activité portuaire florissante, il se mue en refuge précaire pour ces jeunes exclus.

La répression ne tarde pas à s’abattre sur l’œuvre : en novembre 1937, 808 exemplaires partent en fumée devant l’École Navale de Salvador, qualifiés de « propagande communiste ». Cette censure préfigure l’engagement futur d’Amado qui rejoindra officiellement le Parti Communiste en 1941. L’ironie veut que cette tentative d’étouffement ait contribué à la postérité du livre, devenu l’un des plus populaires auprès des étudiants brésiliens.

L’héritage de « Capitaines des sables » perdure à travers ses multiples adaptations : un film américain en 1971 (« The Sandpit Generals »), une mini-série brésilienne de dix épisodes en 1989, et en 2011, une adaptation cinématographique signée par Cecília Amado en hommage à son grand-père. Cette dernière version renoue avec les racines bahianaises du récit, ancré dans la culture afro-brésilienne du candomblé et de la capoeira.

Le livre marque une innovation littéraire majeure : pour la première fois dans la littérature brésilienne, des enfants des rues hors-la-loi occupent le devant de la scène. Cette rupture s’accompagne d’une description sans concession de Salvador, alors frappée par une épidémie de variole, où l’appareil policier se livre à la torture systématique des mineurs plutôt qu’à leur protection.

Aux éditions GALLIMARD ; 308 pages.

4. Tieta d’Agreste (1977)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1970, Antonieta Esteves, dite Tieta, fait son retour à Santana do Agreste, bourgade reculée à la frontière des États de Bahia et Sergipe, après vingt-six années d’exil. À dix-sept ans, elle avait été brutalement chassée par son père, qui l’avait surprise dans les bras d’un homme. Durant son absence, elle n’a cessé d’envoyer argent et cadeaux à sa famille, sans jamais révéler sa situation. La voici qui revient, se présentant comme une respectable veuve fortunée de São Paulo, accompagnée de sa prétendue belle-fille Leonora.

Son retour bouleverse la petite communauté. Tieta devient rapidement une figure tutélaire, usant de ses relations pour apporter l’électricité tant attendue au village. Mais derrière cette façade de respectabilité se cache la tenancière du plus luxueux bordel de São Paulo. L’intrigue se noue autour d’un projet d’usine de dioxyde de titane qui menace la splendide plage de Mangue Seco, tandis que Tieta entame une liaison avec son neveu Ricardo, jeune séminariste promis à la prêtrise.

Autour du livre

Commencé sur la plage de Buraquinho près de Salvador et achevé à Londres en 1977, « Tieta d’Agreste » s’inscrit dans la lignée des grands personnages féminins de Jorge Amado, aux côtés de Gabriela, Dona Flor et Tereza Batista. Le titre complet – « Tieta d’Agreste, gardienne de chèvres ou Le retour de la fille prodigue : mélodramatique feuilleton en cinq épisodes sensationnels et un surprenant épilogue : émotion et suspense ! » – donne d’emblée le ton de cette chronique sociale teintée d’humour.

La structure narrative se démarque par ses cinq parties subdivisées en brefs chapitres, chacun précédé d’en-têtes savoureux qui annoncent la couleur, comme « Du dialogue des deux sœurs sur des affaires de famille, chapitre sordide où l’on lave son linge sale et met de la merde dans le ventilateur ». Le narrateur omniscient parsème le récit d’interventions espiègles, prenant à partie le lecteur avec une fausse objectivité pour mieux le convaincre.

Publié sous la dictature militaire brésilienne, le texte anticipe les préoccupations écologiques et dénonce la corruption des élites. Le site paradisiaque de Mangue Seco, à la frontière des États de Bahia et Sergipe, devient un personnage à part entière. Cette zone rurale délaissée par les autorités révèle sa beauté propre, méritant d’être préservée de l’industrialisation sauvage. Le succès de « Tieta d’Agreste », notamment grâce à son adaptation en telenovela (1989) avec Betty Faria et en film (1996) avec Sônia Braga, a d’ailleurs contribué à protéger ce lieu du tourisme de masse et de la pollution.

Dans la veine de Rabelais – dont certains critiques voient ici une réincarnation brésilienne – Jorge Amado mêle gouaille populaire et grivoiserie à une réflexion sociale sur l’évolution des mœurs dans un Brésil traditionnel, questionnant le célibat des prêtres, la virginité avant le mariage, la fidélité conjugale. La galerie de personnages hauts en couleur – prostituées, hommes d’affaires, fonctionnaires excentriques, ivrognes, veuves pieuses, poètes, politiciens – compose une fresque truculente de la société brésilienne des années 1970.

Aux éditions J’AI LU ; 864 pages.