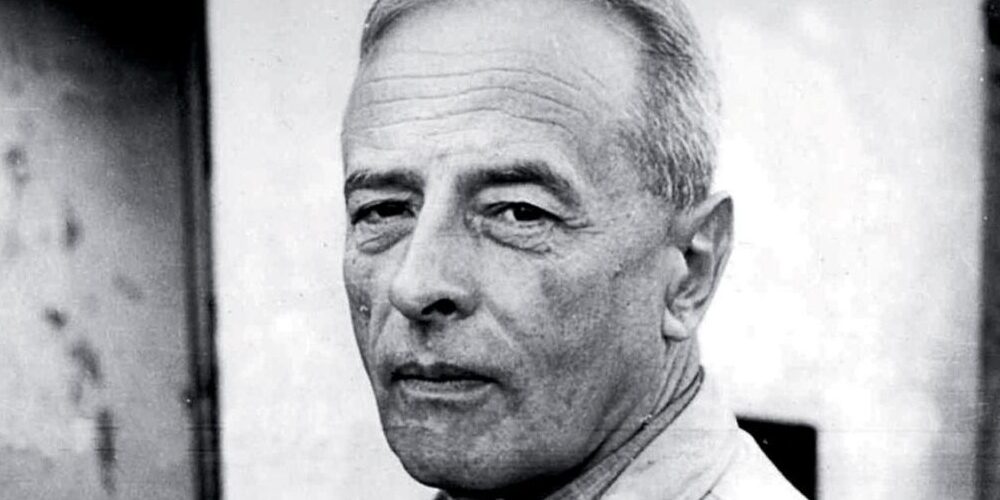

Witold Gombrowicz naît le 4 août 1904 à Małoszyce, près d’Opatów, dans une Pologne alors sous domination russe. Issu d’une famille de la noblesse terrienne originaire de Lituanie, il grandit dans un milieu privilégié. En 1911, sa famille s’installe à Varsovie où il poursuit ses études. Après avoir étudié le droit à l’Université de Varsovie, il complète sa formation à Paris à l’Institut des hautes études internationales.

Sa carrière littéraire commence dans les années 1930 avec la publication des « Mémoires du temps de l’Immaturité » en 1933. C’est la parution de « Ferdydurke » en 1937 qui l’impose comme une figure majeure et controversée de la littérature polonaise moderne. Le roman divise immédiatement la critique entre admirateurs et détracteurs farouches.

Le destin de Gombrowicz bascule en 1939. Arrivé en Argentine pour ce qui devait être un court séjour, l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie le contraint à l’exil. Il reste en Argentine pendant vingt-quatre ans, partageant sa vie entre Buenos Aires et Tandil. Pendant cette période, ses œuvres sont interdites en Pologne, d’abord par les nazis puis par les communistes.

Ce n’est qu’en 1963 que Gombrowicz revient en Europe, d’abord à Berlin grâce à une bourse de la fondation Ford. Il s’installe ensuite en France, à Vence, où il rencontre Rita Labrosse qu’il épouse en 1968. Son œuvre connaît alors un succès grandissant. En 1967, son roman « Cosmos » reçoit le Prix international de littérature.

Gombrowicz meurt le 24 juillet 1969 à Vence, laissant derrière lui une œuvre majeure qui se caractérise par une profonde analyse psychologique, un sens du paradoxe et une tonalité absurde et anti-nationaliste. Son journal, publié à titre posthume, est considéré comme son chef-d’œuvre par beaucoup de critiques.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Journal (1953-1969)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Buenos Aires en 1953, Witold Gombrowicz entreprend la rédaction d’un « Journal » destiné à la revue polonaise d’émigration Kultura. Ce projet naît d’une double nécessité : sortir de son isolement d’écrivain exilé et dissiper les malentendus suscités par son roman provocateur « Trans-Atlantique ». Dans une lettre au directeur de Kultura, il déclare : « Je dois devenir mon propre commentateur, mieux encore mon propre metteur en scène. »

Durant seize ans, jusqu’à sa mort à Vence en 1969, Gombrowicz consigne dans ces pages ses réflexions sur l’art, la littérature et la culture polonaise. Il y relate également son quotidien d’émigré en Argentine, ses voyages dans le pays, ses rencontres avec les intellectuels locaux, puis son retour en Europe en 1963. Ce journal est avant tout une tentative de se créer soi-même à travers l’écriture.

Autour du journal

Publié initialement en feuilleton dans la revue Kultura, le « Journal » de Gombrowicz est aujourd’hui considéré comme l’une des œuvres majeures de la littérature polonaise du XXe siècle. Milan Kundera le considère comme le testament spirituel de l’écrivain, une perpétuelle auto-explication esthétique et philosophique qui définit sa position par trois refus essentiels : celui de l’engagement politique de l’émigration polonaise, celui de la tradition polonaise romantique, et celui du modernisme occidental des années soixante.

Le « Journal » se distingue par sa dimension polémique et son humour corrosif. Gombrowicz y démystifie les idoles culturelles avec une verve iconoclaste. Il démonte ainsi le culte de Dante, critique la culture officielle et n’hésite pas à provoquer ses contemporains. Sa rencontre avec Borges donne lieu à une scène hilarante où il refuse, par fierté, de promouvoir son œuvre.

Gombrowicz se révèle particulièrement incisif dans sa critique de la culture polonaise. Il y dénonce l’artificialité d’une littérature nationale qui, selon lui, cherche à compenser son complexe d’infériorité par l’imitation servile des modèles occidentaux. Cette position lui vaut l’hostilité de nombreux intellectuels polonais en exil.

La question de l’identité traverse l’ensemble du texte. Gombrowicz s’y présente comme un « self-made-man de la littérature », revendiquant une posture d’outsider qui refuse toute appartenance aux cénacles littéraires. Cette marginalité revendiquée nourrit une réflexion dense sur les rapports entre l’individu et la collectivité, la jeunesse et la maturité, la forme et l’informe.

L’Argentine occupe bien entendu une place centrale dans les premières années du « Journal ». Les descriptions de voyages à Tandil ou Santiago révèlent un regard à la fois lucide et onirique sur ce pays d’adoption. Le retour en Europe en 1963 marque un virage notable qui se traduit par des pages aux accents plus mélancoliques.

Interdit en Pologne jusqu’en 1986, le « Journal » circule clandestinement pendant plus de trente ans et influence sensiblement la littérature polonaise contemporaine. Karl Ove Knausgård le considère comme une œuvre majeure, allant jusqu’à qualifier Gombrowicz de « Cervantes et Shakespeare en une seule personne ».

Aux éditions FOLIO ; 704 pages.

2. Ferdydurke (roman, 1937)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la Pologne d’avant-guerre, Joey Kowalski, écrivain d’une trentaine d’années, subit une métamorphose surréaliste qui le projette soudainement dans son adolescence. Le professeur Pimko le force à retourner sur les bancs de l’école où il endure les confrontations entre bandes rivales et les parodies de messe. Son périple le mène ensuite chez les Lejeune, une famille moderne obsédée par les apparences, puis dans la demeure campagnarde de sa tante.

À chaque étape, Kowalski découvre que les adultes, une fois leur vernis social égratigné, adoptent des comportements puérils. D’abord révolté par sa condition infantile, il finit par s’en accommoder, allant jusqu’à en tirer profit auprès de sa tante qui lui glisse des bonbons dans les poches. Le récit principal s’interrompt à deux reprises pour laisser place à des nouvelles apparemment sans lien : « Philidor doublé d’enfant » et « Philibert doublé d’enfant ».

Autour du livre

« Ferdydurke » émerge comme une œuvre majeure du modernisme européen dans un contexte historique particulièrement défavorable. Sa publication en 1937 précède de peu la Seconde Guerre mondiale, l’instauration d’un régime communiste en Pologne par l’Union soviétique et l’exil de Gombrowicz en Argentine pendant vingt-cinq ans – une constellation d’événements qui aurait pu condamner le livre à l’oubli.

L’origine même du titre reste énigmatique et suscite plusieurs interprétations. Une hypothèse suggère qu’il provient du nom d’un personnage secondaire du roman « Babbitt » de Sinclair Lewis : Freddy Durkee. Une autre théorie y lit la transcription phonétique de l’expression anglaise « thirty door key » (la clé des trente portes), en référence à l’âge du protagoniste.

Les exploits de Kowalski s’inscrivent dans une veine comique et érotique qui rapproche davantage l’œuvre du dadaïsme et de l’esprit des Marx Brothers que de la solennité d’un T.S. Eliot ou d’un Ezra Pound. Sous cette légèreté apparente se niche pourtant une profonde réflexion philosophique sur l’identité et la manière dont le temps, les circonstances et l’histoire imposent leur forme à l’existence humaine.

Gombrowicz lui-même refuse de réduire son livre à une simple satire sociale ou à une attaque nihiliste contre la culture. Il y perçoit plutôt une méditation sur son époque, marquée par des mutations violentes et un développement accéléré où les formes établies se brisent sous la pression de la vie. Le texte célèbre la richesse du langage à travers une profusion de néologismes et de jeux linguistiques, comme en témoigne le concept de « culcultisation » qui désigne le processus d’infantilisation.

L’impact de « Ferdydurke » dépasse rapidement les frontières polonaises. La première traduction, en espagnol, paraît à Buenos Aires en 1947, fruit d’une collaboration entre l’auteur et un comité présidé par l’écrivain cubain Virgilio Piñera. Albert Camus, découvrant l’œuvre dans cette version, manifeste immédiatement son enthousiasme. Le roman connaît depuis des traductions directes et indirectes dans plus de vingt langues.

En 1991, le réalisateur Jerzy Skolimowski adapte « Ferdydurke » au cinéma avec une distribution internationale incluant Iain Glen, Crispin Glover et Robert Stephens. Skolimowski reconnaît lui-même les limites de cette adaptation, considérant que la force du texte de Gombrowicz réside essentiellement dans le langage et résiste à la transposition en images.

Aux éditions FOLIO ; 400 pages.

3. Cosmos (roman, 1964)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la Pologne de l’entre-deux-guerres, Witold, un jeune étudiant qui a quitté sa famille après une dispute, se rend à Zakopane pour les vacances d’été. En chemin, il rencontre Fuchs, un employé qui fuit un patron hostile. Cherchant à se loger, les deux hommes tombent sur un étrange spectacle : un moineau pendu à une branche par un fil de fer. Ils trouvent une chambre dans une pension tenue par Léon et « Bouboule » Wojtys, où vivent également leur fille Lena et son mari Ludwik, ainsi que Katasia, une servante dont la lèvre supérieure a été déformée dans un accident.

Dès son arrivée, Witold développe une obsession pour deux éléments : la bouche de Katasia, qu’il associe de manière malsaine à celle de Lena, et le moineau pendu. Cette fixation le pousse à chercher des signes et des correspondances partout : une flèche dessinée au plafond, un bout de bois suspendu à un fil, les gestes des habitants de la pension. Sa quête de sens devient de plus en plus maladive jusqu’à ce qu’il étrangle le chat de Lena et le suspende à son tour.

L’histoire atteint son paroxysme lors d’une excursion en montagne organisée par Léon. Le groupe, accompagné de deux couples d’amis et d’un prêtre, part en randonnée. Dans la nuit, Witold découvre que Ludwik s’est pendu. Dans un geste aussi inexplicable que symbolique, il place son doigt dans la bouche du mort, puis plus tard dans celle du prêtre. L’histoire se termine sur le retour de Witold à Varsovie, comme si cette parenthèse de folie se refermait sur elle-même.

Autour du livre

Rédigé entre 1961 et 1964 à Buenos Aires puis à Vence, « Cosmos » est l’ultime roman de Witold Gombrowicz. Cette œuvre singulière reçoit le Prix Formentor en 1967, deux ans avant la disparition de son auteur. Sa première traduction, du polonais vers le français par Georges Sédir, paraît en 1966 aux éditions Denoël, dans la collection « Les Lettres nouvelles » dirigée par Maurice Nadeau. Fait notable, Gombrowicz n’apporte aucune modification au texte lors de cette traduction, contrairement à son habitude.

« Cosmos » se présente comme un anti-roman policier qui subvertit les codes du genre. Si l’intrigue démarre sur la découverte d’un « indice » – le moineau pendu – elle ne mène à aucune résolution conventionnelle. À travers le regard fiévreux de son narrateur, Gombrowicz questionne notre rapport au réel et notre acharnement à chercher du sens dans le chaos. Les personnages tentent désespérément de relier des éléments disparates : une lèvre déformée, une flèche au plafond, des objets suspendus.

Le père de famille, Léon Wojtys, incarne cette quête de sens par l’absurde avec son langage inventé autour du mot « berg ». Cette création linguistique représente, selon le traducteur Constantin Jelenski, une satire du « gâtisme du langage, le gâtisme polonais ».

En 2015, le cinéaste Andrzej Żuławski adapte « Cosmos » dans une coproduction franco-portugaise qui lui vaut le Prix du meilleur réalisateur au Festival de Locarno. Le film transpose avec succès l’atmosphère trouble du roman et sa réflexion sur la formation de la réalité.

Les critiques soulignent souvent la parenté de « Cosmos » avec l’univers de Kafka, Musil ou Broch. Le roman s’inscrit dans cette tradition d’une littérature centre-européenne qui interroge l’absurdité de la condition humaine et notre incapacité à saisir le réel. « Les Infortunes de Zakopane », texte paru en 1938 dans la revue Czas, peut être considéré comme une première ébauche des thèmes développés dans « Cosmos ».

Aux éditions FOLIO ; 220 pages.

4. La pornographie (roman, 1960)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1943, dans une Pologne occupée par les nazis, deux intellectuels d’âge mûr, Witold et Frédéric, quittent Varsovie pour se réfugier dans une propriété de campagne. Dans ce havre paisible, ils rencontrent deux adolescents de seize ans : Hénia, la fille du propriétaire, et Karol, le fils de l’intendant. Obsédés par leur jeunesse et leur beauté, les deux hommes constatent que ces êtres semblent faits l’un pour l’autre mais ne s’en aperçoivent pas, Hénia étant même promise à Albert, un avocat plus âgé. Frédéric et Witold orchestrent alors une manipulation perverse pour rapprocher les jeunes gens, multipliant les mises en scène et les stratagèmes. L’arrivée de Siemian, un chef de la résistance polonaise, va leur offrir l’occasion d’impliquer les adolescents dans un plan criminel qui satisfera leur quête perverse de beauté.

Autour du livre

« La pornographie » de Witold Gombrowicz déconcerte d’abord par son titre provocateur qui ne correspond nullement à son contenu. Publié en 1960 par l’Institut Littéraire de Paris, ce texte singulier s’inscrit dans une réflexion sur l’érotisme, la jeunesse et la manipulation. À travers le regard trouble de Witold et Frédéric, deux figures qui se confondent jusqu’à former un double inquiétant, Gombrowicz interroge les rapports entre maturité et immaturité, entre désir et pouvoir.

La force du texte réside dans sa capacité à créer un malaise constant. Les deux hommes mûrs développent une obsession malsaine pour la jeunesse incarnée par Hénia et Karol, non pas tant dans une perspective charnelle que dans une quête métaphysique. Leur manipulation prend des allures de mise en scène théâtrale où les adolescents deviennent les acteurs d’un fantasme qui les dépasse.

Cette dimension théâtrale constitue l’un des aspects les plus saisissants du livre. Frédéric apparaît comme un metteur en scène diabolique qui orchestre les situations pour satisfaire une vision esthétique perverse. Les scènes s’enchaînent comme autant de tableaux où la réalité se déforme sous le regard déformant des deux hommes. L’épisode du ver de terre écrasé est ainsi un moment pivot qui cristallise toute l’ambiguïté morale du récit.

Le contexte historique – la Pologne occupée – reste étonnamment en arrière-plan, comme pour mieux souligner l’isolement moral des protagonistes. Cette distance avec la réalité historique sert le propos de Gombrowicz qui construit une réflexion sur l’authenticité et l’artifice. Les personnages évoluent dans un huis clos moral où la guerre apparaît presque comme un prétexte à leur expérimentation perverse.

La construction même du texte participe à cette impression de malaise. Le narrateur et Frédéric semblent ne faire qu’un, leurs pensées se confondent, leurs actions se complètent. Cette confusion des identités renforce le caractère troublant du récit et questionne la nature même du désir qui anime les protagonistes.

Jan Jakub Kolski adapta « La pornographie » au cinéma en 2003, preuve de la puissance visuelle qui émane du texte. L’ouvrage fut traduit dans de nombreuses langues, parfois sous le titre moins provocateur de « La séduction ». Cette tentative d’édulcoration du titre original trahit pourtant l’essence même du projet de Gombrowicz : montrer comment le regard peut transformer toute chose en objet de désir pervers.

Aux éditions FOLIO ; 226 pages.

5. Les envoûtés (roman, 1939)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Pologne, années 1930. Marian Walczak, un jeune professeur de tennis d’origine modeste, est engagé pour entraîner Maya Okholowska, une aristocrate prometteuse. Le manoir de Polyka, où réside Maya avec sa mère, a été transformé en pension. À proximité se dresse le mystérieux château de Myslotch où vit reclus un prince à moitié fou, uniquement entouré de son secrétaire Henri Kholawitski – qui est aussi le fiancé de Maya – et d’un valet nommé Grégoire.

Dès leur première rencontre, une ressemblance troublante entre Maya et Walczak frappe tous les témoins. Cette similitude déclenche entre eux une relation intense et tourmentée, oscillant entre attraction irrépressible et violente répulsion. Au château, une pièce baptisée « la Vieille Cuisine » abrite un phénomène inexplicable : une serviette s’y anime de mouvements étranges, terrorisant les visiteurs. Cette manifestation semble liée à la disparition mystérieuse de François, le fils illégitime du prince.

Fuyant leur attirance mutuelle, Maya et Walczak partent séparément pour Varsovie. Maya devient la secrétaire d’un riche homme d’affaires, tandis que Walczak retourne à son ancien métier de serveur. Mais leur lien persiste et les ramène l’un vers l’autre. Après diverses péripéties, ils reviennent au château où le fiancé jaloux les enferme dans la Vieille Cuisine. C’est là que Walczak, en jetant la serviette ensorcelée par la fenêtre, parvient à les libérer de leur envoûtement commun.

Autour du livre

« Les envoûtés » présente la particularité rare d’être à la fois un feuilleton populaire et une œuvre majeure. Publié simultanément dans deux quotidiens polonais durant l’été 1939, le roman voit sa parution interrompue par l’invasion allemande. Gombrowicz, qui s’embarque alors pour l’Argentine, ne revendiquera la paternité du texte que quelques jours avant sa mort en 1969. Les trois derniers chapitres, longtemps considérés comme perdus, ne seront retrouvés qu’en 1986 dans de vieux journaux.

Le contexte de création s’avère singulier : Gombrowicz écrit ce texte pour des raisons purement alimentaires, les honoraires promis devant lui permettre de financer son départ. Son frère Jerzy rapporte qu’il en avait « un peu honte ». Pourtant, loin d’être un simple divertissement commercial, « Les envoûtés » porte en germe les thèmes qui hanteront sa production ultérieure.

Sous ses allures de roman gothique traditionnel – avec son château isolé, ses mystères et ses phénomènes surnaturels – « Les envoûtés » déploie une trame bien plus complexe. La relation entre Maya et Walczak transcende le simple clivage social pour interroger les mécanismes du désir et de l’identité. Leur ressemblance troublante, qui provoque malaise et fascination chez tous les témoins, questionne les frontières entre le même et l’autre, entre l’attraction et la répulsion.

L’architecture joue un rôle cardinal dans cette narration à deux niveaux. Le château de Myslotch, « colosse millénaire qui dans la nuit tombante dressait au milieu des eaux son redoutable étagement de pierre », incarne la déchéance d’une aristocratie polonaise contrainte de transformer ses demeures en pensions. Plus profondément, la Vieille Cuisine où s’agite mystérieusement une serviette constitue l’épicentre symbolique du récit. Cette pièce blanche où le prince avait enfermé son fils illégitime François devient le théâtre d’une confrontation avec l’indicible.

La dimension psychanalytique irrigue aussi l’ensemble. La serviette animée de « répugnantes contractions » évoque selon le professeur Skolinski « une femme en couches », tandis que les rêves partagés par Maya et Walczak suggèrent des liens plus profonds que leur simple ressemblance physique. Les critiques ont d’ailleurs souligné la proximité entre ces éléments et ce que Freud nomme « l’inquiétante étrangeté » – cette sensation troublante face à ce qui est à la fois familier et étranger.

Constantin Jelenski note avec justesse que le roman « tisse, comme en dépit de l’auteur, une autre trame, faite de correspondances et de signes, d’intuitions à la limite du physique et du psychique ». Le couple formé par Maya et Walczak, dont « la grâce désamorce la monstruosité », préfigure les duos qui peupleront les œuvres ultérieures de Gombrowicz.

L’impact de la guerre sur le destin du texte lui confère une dimension supplémentaire. Le dernier épisode paraît le 3 septembre 1939, alors que l’Europe bascule dans le chaos. Cette rupture brutale, suivie de la longue éclipse du manuscrit, fait écho aux thèmes du roman : la disparition, la hantise, le retour du refoulé.

Plusieurs adaptations scéniques ont tenté de capturer l’essence de ce texte inclassable. Le mélange des genres – roman noir, histoire d’amour transgressive, récit fantastique – déjoue les attentes conventionnelles. Si la trame emprunte au roman gothique d’Horace Walpole, elle se double selon Paul Kalinine d’une dimension mythique rappelant « les plus âpres pages des Hauts de Hurlevent » par sa « farouche grandeur ».

Aux éditions FOLIO ; 480 pages.

6. Trans-Atlantique (roman, 1953)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En août 1939, Witold Gombrowicz débarque à Buenos Aires. À peine arrivé, il apprend que la Pologne est attaquée par l’Allemagne nazie. Désargenté et bloqué en Argentine, il refuse l’aide de l’ambassade polonaise qui lui propose un salaire mensuel en échange de la promotion de la culture nationale. Il se lie avec trois compatriotes propriétaires d’une société et obtient un poste de secrétaire.

Lors d’un bal à l’ambassade, Gombrowicz rencontre Gonzalo, un riche homosexuel épris d’Ignacy, le fils d’un major polonais du nom de Tomasz. Gonzalo sollicite son aide pour séduire le jeune homme, tandis que le père, incarnation de la tradition polonaise, s’y oppose farouchement. Cette situation débouche sur un duel d’honneur que Gombrowicz, promu organisateur, sabote discrètement. L’affrontement se termine dans un éclat de rire général.

Autour du livre

Gombrowicz rédige « Trans-Atlantique » entre 1948 et 1950 pendant ses heures de travail à la Banco Polaco de Buenos Aires. Sa genèse remonte au voyage inaugural du paquebot Chrobry, en juillet 1939, lorsque l’armateur Gdynia-Ameryka invite l’écrivain à participer à une traversée vers l’Amérique du Sud.

La publication s’avère tumultueuse. En 1951, la revue Kultura en publie des extraits qui provoquent immédiatement l’indignation des émigrés polonais. Malgré le scandale, Jerzy Giedroyc, le directeur de la revue, prend le risque d’éditer l’intégralité du texte en 1953. En Pologne, il faut attendre 1957 et une brève période de libéralisation du régime communiste pour que l’ouvrage paraisse aux éditions Czytelnik.

Gombrowicz qualifie lui-même son texte de « parodie d’un récit de l’ancien temps ». Cette satire s’inspire directement du style baroque dit « sarmate » du XVIIe siècle et parodie la « gaweda », récit oral traditionnel de la noblesse polonaise. L’écrivain pousse jusqu’au bout cette stylisation en multipliant les archaïsmes, les idiomes inventés et les majuscules aux noms communs – qu’il réduira d’ailleurs dans l’édition polonaise de 1957.

L’ouvrage se présente comme une réponse provocatrice au « Pan Tadeusz » d’Adam Mickiewicz, poème épique de l’exil qui célèbre la polonité. À l’inverse, Gombrowicz déconstruit les stéréotypes nationaux à travers une écriture délibérément grotesque. Constantin Jelenski souligne cette opposition : là où Mickiewicz réconcilie propriétaires terriens et petite noblesse dans un élan patriotique, Gombrowicz ne voit que « fantoches » et « masochisme messianique ».

Le conflit central entre Tomasz et Gonzalo incarne cette tension entre « Ojczyzna » (la Patrie) et « Synczyzna » (néologisme formé sur le mot « fils »). Cette opposition symbolique met en scène l’affrontement entre la tradition qui emprisonne et la liberté de se créer soi-même. La résolution par le rire collectif suggère un dépassement possible de cette dichotomie.

La charge contre la « polonité » vaut à Gombrowicz de violentes attaques de ses compatriotes. Pourtant, comme le note Józef Wittlin dans sa préface à la première édition, son importance historique réside précisément dans ce courage de « choquer là où les autres n’osent dévoiler leur propre vérité ». Jean-Pierre Salgas souligne quant à lui la dimension transgressive du personnage de Gonzalo, qui mélange non seulement les origines et les sexes, mais aussi les classes sociales.

Aux éditions FOLIO ; 224 pages.