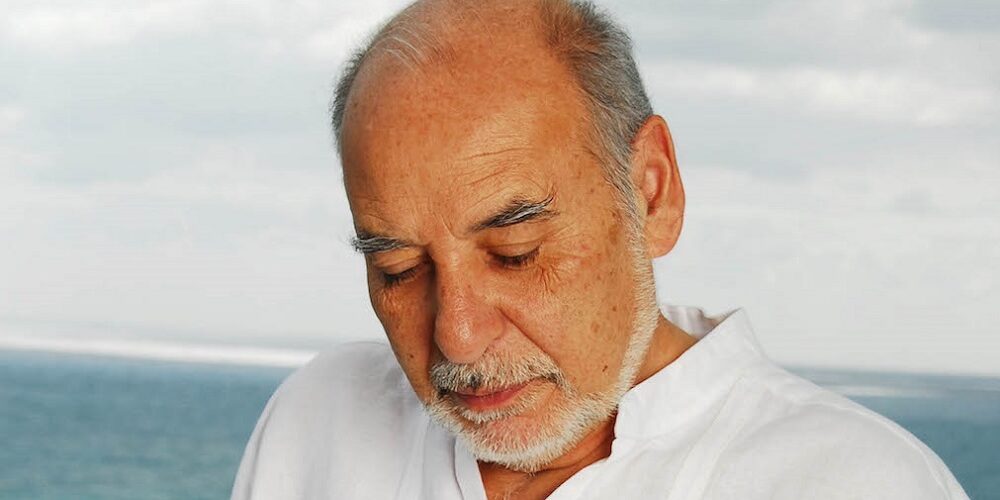

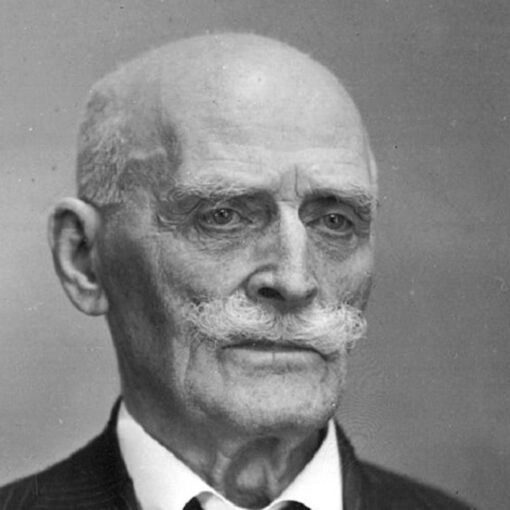

Tahar Ben Jelloun est un écrivain et poète franco-marocain né le 1er décembre 1947 à Fès. Après une éducation bilingue arabo-française et des études de philosophie à l’université Mohammed V de Rabat, il s’installe à Paris en 1971 suite à l’arabisation de l’enseignement au Maroc.

À Paris, il poursuit des études en psychologie et obtient un doctorat de psychiatrie sociale en 1975. Sa carrière littéraire démarre dans les années 1970 avec la publication de poèmes et d’articles pour Le Monde. Il accède à la reconnaissance internationale avec son roman « L’enfant de sable » (1985), suivi de « La nuit sacrée » qui lui vaut le prix Goncourt en 1987, faisant de lui le premier auteur marocain à recevoir cette distinction.

Son œuvre, traduite en plus de quarante langues, aborde des thèmes comme l’immigration maghrébine, la place de la femme dans la culture musulmane, et les relations interculturelles. Il est également l’auteur d’ouvrages pédagogiques à succès comme « Le racisme expliqué à ma fille » (1998). Membre de l’Académie Goncourt depuis 2008, il partage aujourd’hui sa vie entre la France et Tanger, où il vit avec sa famille.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. L’enfant de sable (1985)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Maroc traditionnel, un homme déshonoré par la naissance de sept filles décide que son huitième enfant sera un garçon, quoi qu’il arrive. Lorsque naît une nouvelle fille, il la prénomme Ahmed et l’élève comme un héritier mâle, avec la complicité de son épouse et d’une sage-femme. Seuls ces trois adultes connaissent la vérité.

La supercherie fonctionne pendant des années. Ahmed apprend à marcher, parler et se comporter en homme, tandis que ses sœurs se plient à son autorité. Mais l’adolescence fait vaciller ce fragile édifice : le corps se transforme, les émotions s’éveillent. Pour maintenir l’illusion jusqu’au bout, Ahmed va même jusqu’à épouser sa cousine épileptique. Ce mariage de façade ne fait qu’accentuer sa solitude. Dans l’intimité d’un journal, il/elle confie ses tourments.

Autour du livre

Tiré d’un fait divers authentique, « L’enfant de sable » sonde les fractures d’une société marocaine où la naissance d’une fille constitue une « calamité ». Dans cette optique, la narration multiplie les voix et les perspectives : plusieurs conteurs se succèdent sur la place de Marrakech, chacun livrant sa version de l’histoire d’Ahmed. Cette polyphonie transforme progressivement le récit en mythe, tout en questionnant la frontière entre réalité et fiction.

À travers le destin singulier d’Ahmed/Zahra, Tahar Ben Jelloun dissèque les tabous d’une société traditionnelle, notamment en matière de sexualité. Les femmes y apparaissent comme des « usines à fabriquer des enfants », perpétuellement soumises et humiliées. Les hommes, quant à eux, se figent dans leur rôle social, obsédés par l’honneur du patronyme et le regard des autres. Cette critique sociale met en lumière le poids du mensonge familial et collectif, l’absence de solidarité entre femmes, et la violence latente des désirs réprimés.

Le journal intime d’Ahmed constitue un élément central du récit. Ces pages, où se mêlent confidences et correspondance avec un mystérieux destinataire, révèlent la complexité d’une identité déchirée. « Être un homme est une illusion et une violence que tout justifie et privilégie. Être tout simplement est un défi », écrit Ahmed. Cette réflexion sur la construction identitaire fait écho au mythe platonicien de l’androgyne, être double et parfait scindé en deux par les dieux.

« L’enfant de sable » marque le début d’un diptyque complété par « La nuit sacrée », qui reçoit le prix Goncourt en 1987. Les deux romans sont adaptés au cinéma en 1993 par Nicolas Klotz. J.M.G. Le Clézio salue « une aventure qui semble sortie tout droit des Mille et Une Nuits », soulignant la dimension onirique d’un récit qui oscille entre réalisme brutal et spiritualité mystique.

Aux éditions POINTS ; 192 pages.

2. La nuit sacrée (1987)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une famille marocaine traditionnelle, une petite fille devient malgré elle l’instrument d’une imposture : son père, humilié de n’avoir que des filles, décide de l’élever comme un garçon. Elle grandit ainsi sous le nom d’Ahmed, prisonnière d’une identité masculine qui lui est imposée. La vingt-septième nuit du Ramadan, son père agonisant la délivre enfin de ce mensonge qui a façonné ses vingt premières années.

Libérée mais déracinée, elle prend le nom de Zahra et s’enfuit loin des siens. Son parcours initiatique la conduit d’abord dans un pays enchanteur peuplé d’enfants, avant de basculer brutalement dans la violence d’un viol. Elle trouve alors refuge auprès du « Consul », un homme aveugle dont la sœur, « l’Assise », règne sur un hammam. Une passion naît entre Zahra et le Consul, mais la jalousie destructrice de l’Assise va précipiter leur histoire vers un dénouement tragique.

Autour du livre

« La nuit sacrée » prolonge et éclaire d’un jour nouveau « L’enfant de sable » paru deux ans plus tôt. Là où le premier livre donnait la parole à un conteur qui narrait l’histoire d’Ahmed, ce nouveau roman laisse la protagoniste prendre en main son propre récit. Cette prise de parole transforme radicalement la perspective : la confusion créée par les multiples versions des conteurs dans « L’enfant de sable » s’efface pour laisser place à une voix authentique qui « rétablit les faits ».

Dans cette œuvre qui oscille entre réalisme brutal et mysticisme oriental, les scènes se succèdent comme des « éclairs » ou des « visions fulgurantes ». Les passages oniriques alternent avec des moments d’une violence crue, créant une tension permanente entre le conte merveilleux et la dureté du réel. À travers cette construction singulière se dessine une critique acérée de la société marocaine sous le règne d’Hassan II, où les questions de l’identité, du genre et de la domination masculine se mêlent aux enjeux politiques.

Le livre obtint le prix Goncourt 1987, notamment grâce au soutien d’Edmonde Charles-Roux au sein de l’Académie et à celui, très actif, de l’éditeur Jean-Marc Roberts. Le succès fut considérable : 400 000 exemplaires vendus dans la foulée du prix, plus d’un million en comptant toutes les éditions. Il fut adapté au cinéma en 1993 par Nicolas Klotz, qui fusionna pour l’occasion les deux volets de cette histoire : « L’enfant de sable » et « La nuit sacrée ». Cette adaptation franco-marocaine témoigne de la dimension universelle d’un récit qui, sous ses apparences de conte oriental, soulève des questions fondamentales sur l’identité et la liberté.

Aux éditions POINTS ; 192 pages.

3. Au pays (2009)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la France des années 2000, Mohamed, un ouvrier marocain arrivé dans l’Hexagone en 1962, voit approcher l’heure de sa retraite avec angoisse. Pour lui qui a consacré quarante ans de sa vie à l’usine, cette « entraite » comme il la nomme représente une catastrophe, le début de la fin. Ses enfants, nés et élevés en France, se sont éloignés de leurs racines marocaines : l’un se fait appeler Richard plutôt que Rachid, une autre a épousé un Français.

Face à ce déracinement qui le mine, Mohamed décide de retourner dans son village natal au Maroc. Il y entreprend la construction d’une immense maison, destinée à accueillir toute sa famille. Dans son esprit, ce projet fou doit permettre de reconstituer la tribu dispersée, de renouer avec les traditions perdues. Mais ses enfants, ancrés dans leur vie française, ne partagent pas son rêve de retour aux sources.

Autour du livre

« Au pays » s’inscrit dans la lignée de « Partir », autre texte de Ben Jelloun qui aborde la thématique migratoire sous un angle différent. Si « Partir » évoque le désir d’exil des jeunes Marocains, « Au pays » en montre le revers : l’impossible retour de ceux qui ont quitté leur terre natale.

La grande force de « Au pays » réside dans sa capacité à transcender le simple récit d’immigration pour soulever des questions universelles sur l’identité, le vieillissement, la transmission. Le personnage de Mohamed, avec ses contradictions et ses failles, incarne toute la complexité du déracinement. Sa foi musulmane, décrite comme modérée et tolérante, lui sert de refuge face aux bouleversements de sa vie : « Ma religion est mon identité, je suis musulman avant d’être marocain, avant de devenir immigré ; l’islam est mon refuge, c’est lui qui me calme et me donne la paix. »

La fracture générationnelle constitue l’un des axes majeurs du récit. Mohamed n’a jamais vraiment parlé à ses enfants, respectant en cela les traditions de son pays d’origine où le père reste distant. Cette posture, transposée dans le contexte français, creuse un fossé irrémédiable avec sa descendance. Sa femme, personnage silencieux mais lucide, comprend avant lui l’inéluctable : « Elle avait compris depuis longtemps que ses filles et garçons ne leur appartenaient plus, qu’ils avaient été engloutis dans le tourbillon de la France. »

La narration alterne entre la voix de Mohamed et celle d’un narrateur extérieur, créant un effet de proximité qui renforce la dimension psychologique du texte. Cette technique permet de mettre en lumière les questionnements intérieurs du protagoniste sans tomber dans le pathos. Le dénouement, qui bascule dans une dimension presque fantastique inspirée des contes orientaux, apporte une touche d’onirisme qui contraste avec le réalisme social dominant.

La dimension sociale se manifeste notamment à travers le regard que porte Mohamed sur le racisme, qu’il peine à identifier clairement : « Mohamed ne savait plus si le racisme était suscité par la couleur de la peau ou l’extrême pauvreté. » Cette observation souligne la complexité des rapports sociaux dans les quartiers populaires, où la précarité exacerbe les tensions entre communautés.

Aux éditions FOLIO ; 176 pages.

4. Cette aveuglante absence de lumière (2001)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En juillet 1971, des élèves officiers de l’Académie militaire marocaine participent à un attentat contre le roi Hassan II lors d’une garden-party dans sa résidence d’été de Skhirat. Après l’échec du coup d’État, les conjurés sont emprisonnés deux ans à Kenitra avant d’être transférés de nuit, les yeux bandés, vers le bagne secret de Tazmamart, perdu dans le désert du sud-est marocain.

Dans ce lieu conçu pour briser les hommes, les détenus sont enfermés dans des cellules de trois mètres sur un mètre cinquante, creusées sous terre et privées de toute lumière. Impossible de s’y tenir debout. La nourriture se limite à du pain rassis et quelques féculents. Les scorpions, le froid et l’humidité sont leurs seuls compagnons. Sur les cinquante-huit militaires incarcérés, seuls vingt-huit survivront aux dix-huit années de détention.

Le narrateur, un des détenus, raconte sa lutte quotidienne contre la folie et la mort. Pour tenir, il se réfugie dans la spiritualité, récite le Coran et partage avec ses codétenus les fragments littéraires mémorisés avant son incarcération : Balzac, Hugo, Camus.

Autour du livre

La parution de ce récit en 2001 a immédiatement soulevé des questions éthiques et littéraires. Le choix de la narration à la première personne, alors que Ben Jelloun n’a pas vécu lui-même l’emprisonnement, divise les critiques. D’aucuns y voient une « imposture », tandis que d’autres défendent cette immersion qui donne corps et voix à l’indicible. La controverse s’étend également au timing de la publication, survenue après la mort d’Hassan II. Certains critiques reprochent à Ben Jelloun d’avoir attendu la fin du règne pour briser le silence sur Tazmamart. Le partage des droits d’auteur entre l’écrivain et Aziz Binebine, le rescapé dont le témoignage a inspiré le livre, fait aussi débat.

« Cette aveuglante absence de lumière » se distingue des autres récits concentrationnaires par sa dimension spirituelle. La transcendance opère dans les moments les plus sombres : « La mort pouvait venir ; quant à la souffrance j’essayais de la considérer comme une affaire mineure, quelque chose à dépasser. Inébranlable, puissante, telle était ma foi. » Cette force intérieure se nourrit aussi de littérature – les détenus se transmettent de mémoire « Le Père Goriot », « Les Misérables » et « L’Étranger », jusqu’à pouvoir les réciter intégralement.

Le texte oscille entre l’horreur crue du quotidien et des échappées poétiques qui élèvent le récit au-delà du simple témoignage. « Cette lumière, c’était l’esprit qui me guidait. J’étais prêt à leur abandonner mon corps, pourvu qu’ils ne s’emparent pas de mon âme, de mon souffle, de ma volonté. » Cette dualité a valu à la version anglaise « This Blinding Absence of Light » l’International IMPAC Dublin Literary Award en 2004.

Pour les lecteurs souhaitant une approche plus documentaire, le livre d’Ahmed Marzouki « Tazmamart, cellule 10 » offre un témoignage brut, sans artifices littéraires. Les deux œuvres se complètent pour lever le voile sur l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire marocaine contemporaine.

Aux éditions POINTS ; 264 pages.

5. Partir (2006)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Tanger, milieu des années 1990. Azel tue le temps au café Hafa en contemplant les côtes espagnoles. Malgré son diplôme en droit, ce jeune Marocain ne trouve pas de travail dans un pays rongé par la corruption. Son obsession : traverser les 14 kilomètres qui le séparent de l’Europe. Sa rencontre avec Miguel, un riche Espagnol qui s’éprend de lui, lui ouvre enfin les portes de Barcelone.

Le prix à payer est lourd : Azel doit devenir l’amant d’un homme qu’il n’aime pas. Sa sœur Kenza le rejoint grâce à un mariage blanc avec Miguel. Autour d’eux gravitent d’autres destins brisés : Malika qui décortique des crevettes dans une usine, Siham qui rêve de devenir infirmière, Mohammed-Larbi happé par les réseaux islamistes. Pour tous, le rêve européen vire au cauchemar. Entre désillusions et compromissions, chacun découvre que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs.

Autour du livre

À travers quarante chapitres qui se succèdent comme autant de destins croisés, « Partir » dépeint une jeunesse marocaine des années 1990 qui étouffe dans son propre pays. Cette période correspond à une vaste opération d’assainissement lancée par Hassan II et son ministre de l’Intérieur pour lutter contre le trafic de drogue. Mais cette initiative s’avère contre-productive : les grands trafiquants restent intouchables tandis que les petites mains et parfois même des innocents subissent la répression.

Au détour des pages, la société marocaine se dévoile sans fard, avec ses contradictions et ses hypocrisies : « Au Maroc, il faut faire comme tout le monde, égorger de ses propres mains le mouton de l’Aïd-el-Kébir, épouser une vierge, passer des heures au café à dire du mal des gens. » Cette description cinglante s’accompagne d’une peinture sans complaisance des mœurs sexuelles, de la corruption omniprésente et de la montée inquiétante du prosélytisme des Frères musulmans.

Le titre « Partir » cristallise l’obsession d’une génération prête à tout pour fuir, quitte à « brûler » – terme qui désigne à la fois la traversée illégale de la Méditerranée et la destruction des papiers d’identité. Les quatorze kilomètres qui séparent Tanger de l’Espagne deviennent une frontière symbolique entre espoir et désespoir, entre attente et déception. La géographie elle-même exacerbe le désir d’exil : depuis le café Hafa de Tanger, les lumières de Tarifa scintillent la nuit, mirage d’une Europe fantasmée.

Dix-huit ans après sa parution, le livre n’a rien perdu de sa pertinence. Ben Jelloun y aborde frontalement des sujets tabous comme l’homosexualité, la prostitution, les mariages blancs, tout en évitant le piège du sordide. Le dernier chapitre, intitulé « Revenir », offre une conclusion poétique à cette fresque sociale : le retour au pays natal s’impose comme une évidence pour ces exilés qui « partent toujours pour revenir ».

Aux éditions FOLIO ; 336 pages.

6. Le mariage de plaisir (2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1950, Amir, un commerçant prospère de Fès, se rend régulièrement au Sénégal pour ses affaires. Comme le permet l’islam, il contracte un « mariage de plaisir » – une union temporaire destinée aux hommes en déplacement – avec Nabou, une jeune Peule de Dakar. Ce qui ne devait être qu’un arrangement se transforme en passion : Amir décide de ramener Nabou au Maroc pour en faire sa seconde épouse.

Cette décision bouleverse l’équilibre familial. Lalla Fatma, la première épouse, voit d’un très mauvais œil l’arrivée de cette rivale à la peau noire. La naissance de jumeaux – l’un blanc, l’autre noir – cristallise toutes les tensions. Sur trois générations, le roman suit le destin contrasté de cette famille, marqué par le poids du racisme dans la société marocaine. Tandis que le jumeau à la peau claire s’intègre parfaitement, son frère à la peau noire se heurte sans cesse aux préjugés.

Autour du livre

À travers trois générations, « Le mariage de plaisir » dissèque avec acuité les tensions raciales qui traversent la société marocaine. La narration s’ouvre comme un conte traditionnel – « Il était une fois… » – pour mieux dévoiler une réalité sociale complexe : le racisme ordinaire entre Africains, particulièrement virulent au Maghreb envers les personnes à la peau noire. Ce parti pris narratif, qui mêle réalisme et onirisme, sert admirablement le propos : sous des apparences de fable se cache une critique sociale musclée.

Le personnage de Karim, fils trisomique d’Amir, émerge comme une figure centrale et emblématique. Sa différence, perçue comme un don dans la culture musulmane, fait de lui un être de lumière doté d’une sagesse innée. Il incarne la pureté d’âme et l’absence totale de préjugés, seul capable d’accueillir Nabou sans jugement ni hostilité. Cette dimension spirituelle contraste avec la brutalité des rapports sociaux dépeints dans le reste du roman.

La force de Tahar Ben Jelloun réside dans sa capacité à entrelacer les thématiques sans jamais tomber dans le didactisme : la polygamie, l’intégrisme religieux, la condition féminine, le handicap mental. La trame suit l’évolution du Maroc sur soixante ans, du protectorat français jusqu’à l’époque contemporaine, offrant ainsi une perspective historique sur ces questions sociétales. La présence du conteur, qui encadre le récit, inscrit cette saga familiale dans la tradition orale maghrébine tout en lui conférant une dimension universelle.

« Le mariage de plaisir », publié en 2016, intervient dans un contexte particulier : il fait écho aux débats contemporains sur les migrations subsahariennes et l’intégration des populations noires au Maghreb. Cette œuvre s’impose ainsi comme un précieux témoignage sur un sujet encore largement tabou dans les sociétés nord-africaines.

Aux éditions FOLIO ; 272 pages.

7. Le miel et l’amertume (2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Tanger, début des années 2000. Malika et Mourad, un couple de la petite bourgeoisie marocaine, vivent reclus dans le sous-sol de leur maison depuis la mort de leur fille Samia. L’adolescente de seize ans, passionnée de poésie, s’est donné la mort après avoir été violée par un éditeur qui lui avait promis de publier ses textes.

Ce drame, révélé par la découverte tardive du journal intime de Samia, a fracturé la famille. Les parents, rongés par la culpabilité et les remords, se déchirent dans une haine quotidienne. Mourad, autrefois intègre, cède à la corruption ambiante sous la pression de sa femme. Malika s’enferme dans ses maux imaginaires et ses superstitions. Les deux fils cadets, tenus dans l’ignorance de ce qui est arrivé à leur sœur, fuient le foyer familial devenu toxique.

Dans ce huis clos étouffant surgit Viad, un jeune réfugié mauritanien. Sa présence bienveillante insuffle un peu de douceur dans l’existence moribonde du couple, comme une lueur d’espoir dans leur descente aux enfers.

Autour du livre

La genèse de ce livre s’appuie sur un fait réel qui a marqué la famille de Tahar Ben Jelloun, comme il l’a révélé dans une interview récente. Un an après #MeToo et la publication du « Consentement » de Vanessa Springora qui dénonçait Gabriel Matzneff, « Le miel et l’amertume » fait écho aux mouvements de libération de la parole des victimes d’agressions sexuelles. Les chiffres alarmants du ministère de l’Intérieur français – 22 900 viols enregistrés en 2019, en hausse de 19 % par rapport à 2018 – soulignent la pertinence et l’actualité du sujet.

La construction chorale du récit permet d’entendre successivement les voix de chaque membre de la famille. Cette alternance des points de vue met en lumière comment un même drame peut fracturer une cellule familiale. La parole se transmet comme un témoin entre le père, la mère, les frères et les proches. Le journal intime de Samia occupe une place centrale : ses mots posthumes accusent « Khenzir » (le cochon), un éditeur prédateur qui lui avait promis de publier ses poèmes selon le principe « donnant donnant ».

À travers cette tragédie familiale transparaît une critique acerbe de la société marocaine contemporaine. Ben Jelloun y pointe du doigt la corruption devenue une économie parallèle indispensable, l’emprise de la religion qui « interdit d’être soi-même », et les traditions qui « bâillonnent les femmes ». Cette dénonciation culmine dans cette phrase cinglante : « Un pays où on construit plus de mosquées que d’écoles ou d’hôpitaux est un pays fini. Rien de bon n’en sortira. »

La peinture de Tanger, ville cosmopolite où cohabitent juifs, catholiques et musulmans, s’inscrit dans l’histoire politique du Maroc. La région déshéritée du Rif, éternelle insurgée contre le pouvoir central, sert de toile de fond à ce drame universel. L’ombre de « L’aigle noir » de Barbara plane sur ces pages nourries de références littéraires, témoignant du goût partagé pour la poésie entre un père cultivé et sa fille sensible.

Aux éditions FOLIO ; 272 pages.

8. Sur ma mère (2007)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les derniers mois de sa vie, la mère de Tahar Ben Jelloun, atteinte de la maladie d’Alzheimer, se met à lui parler comme jamais auparavant. Son esprit vacillant la ramène dans le Fès des années 1930-1940, où elle fut mariée à quinze ans à un homme qu’elle ne connaissait pas. À travers ses confidences décousues, elle livre le récit d’une vie marquée par trois mariages, quatre enfants et un dévouement sans faille aux siens.

Entre les murs de la vieille médina de Fès, puis à Tanger, se dessine le portrait d’une femme presque illettrée qui n’a jamais contesté les traditions de son époque. Une existence ponctuée par le hammam, la cuisine, la mosquée – et surtout la prière constante pour le bonheur de ses enfants. Aux côtés de sa mère pendant cette période difficile, l’écrivain découvre une femme qu’il ne connaissait presque pas, dissimulée derrière des années de pudeur et de non-dits.

Autour du livre

Avec « Sur ma mère », commencé en 2001 et achevé en 2007, Tahar Ben Jelloun dévoile une double tragédie : celle d’une femme dont la vie s’efface progressivement sous les assauts de la maladie d’Alzheimer, et celle d’une génération de Marocaines contraintes au silence par les traditions. Le livre naît des fragments de mémoire que Lalla Fatma livre involontairement à son fils, dans un mélange de lucidité et de confusion où les morts se mêlent aux vivants.

La dimension universelle du récit se manifeste dans le portrait poignant d’une femme qui consacre son existence au bonheur des siens. L’émotion surgit de la découverte tardive, par le fils, d’une mère qu’il ne connaissait pas vraiment, dissimulée derrière des années de pudeur. Les conversations révèlent le poids des traditions qui pesaient sur les épaules des femmes marocaines, leur apparente soumission masquant une force et un courage remarquables.

La maladie d’Alzheimer devient paradoxalement le vecteur d’une libération : elle permet à Lalla Fatma de briser les codes de la pudeur qui l’ont enfermée toute sa vie. Cette confession involontaire met en lumière les questions cruciales du vieillissement et de la dépendance dans une société musulmane traditionnelle. Le contraste entre la prise en charge des personnes âgées au Maroc et en Occident soulève des interrogations sur nos propres modèles de société.

Le personnage de Keltoum, l’aide-soignante dévouée mais parfois exaspérée, incarne la complexité des relations qui se nouent autour de la personne malade. Sa présence constante auprès de Lalla Fatma illustre les liens qui transcendent les relations familiales traditionnelles. Cette figure ambivalente cristallise les tensions entre devoir, affection et épuisement.

Prix Goncourt 1987 pour « La nuit sacrée », Ben Jelloun poursuit avec « Sur ma mère » son travail de témoin des mutations de la société marocaine. La souffrance de l’entourage face à la maladie résonne avec une intensité particulière, touchant à l’universel tout en restant profondément ancré dans la culture marocaine. Le livre pose la question fondamentale de la transmission entre générations, quand la mémoire défaille et que les souvenirs s’effacent.

Aux éditions FOLIO ; 288 pages.