Né en 1859 dans une famille paysanne norvégienne démunie, Knut Pedersen, qui prendra plus tard le pseudonyme de Knut Hamsun, grandit dans le rude paysage des îles Lofoten. Autodidacte, il exerce divers petits métiers et voyage à travers la Norvège dès ses 15 ans.

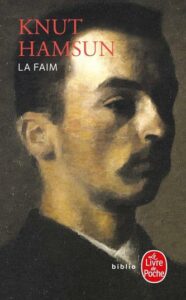

En 1884, après l’adoption de son nom de plume, il tente sa chance dans le milieu littéraire. Ses premiers essais restent médiocres, mais son retour des États-Unis marque un tournant : la publication de « La Faim » en 1890 le révèle au monde littéraire. Ce roman semi-autobiographique, qui préfigure les recherches stylistiques du XXe siècle, marque une rupture avec le naturalisme dominant.

Hamsun continue à publier avec « Mystères » (1892) et « Pan » (1894), qui asseyent sa réputation. Il diversifie ensuite sa production entre nouvelles, théâtre et poésie. Le diptyque « Benoni » (1908) et « Rosa » (1908), suivi de « L’Éveil de la glèbe » (1917), lui valent une reconnaissance internationale couronnée par le prix Nobel de littérature en 1920.

La fin de sa vie est marquée par son soutien controversé au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Il va jusqu’à rencontrer Hitler en 1943 et offre sa médaille du prix Nobel à Goebbels. Après la guerre, il est jugé pour collaboration et condamné en 1948 à une lourde amende. Il meurt en 1952 à Nørholm, laissant une œuvre majeure mais une réputation ternie par ses engagements politiques. Son influence sur la littérature du XXe siècle reste néanmoins considérable, comme en témoigne l’admiration que lui voue Henry Miller, qui le qualifie de « Dostoïevski du Nord ».

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. La Faim (1890)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Christiania (l’actuelle Oslo) de la fin du XIXe siècle, un jeune homme affamé déambule à travers les rues glaciales. Écrivain en devenir, il tente de survivre en vendant des articles aux journaux locaux, mais ses maigres gains suffisent à peine à lui procurer quelques repas. Malgré sa situation désespérée, il s’accroche à un code d’honneur personnel, allant jusqu’à donner ses dernières pièces à des mendiants plus nécessiteux que lui.

Sa quête effrénée de nourriture le pousse dans des situations toujours plus précaires. Il perd successivement son logement, ses affaires, sa crédibilité sociale. Les hallucinations provoquées par le manque de nourriture altèrent sa perception du réel : il invente des noms fantaisistes pour les passants, se lance dans des conversations délirantes, oscille entre euphorie et désespoir. Sa rencontre avec une mystérieuse jeune femme, qu’il surnomme Ylajali, lui offre une parenthèse enchantée. L’histoire culmine lorsque, chassé de sa dernière demeure et à bout de forces, il décide de s’engager sur un navire en partance.

Autour du livre

C’est dans la cabine d’un navire danois, le Thingvalla, lors d’une escale à Kristiania en 1888, que naissent les premières lignes de « La Faim ». Cette genèse maritime symbolise parfaitement le rapport ambivalent de Hamsun avec cette ville qui l’a tant marqué : il refuse de descendre à terre, hanté par les souvenirs de sa propre période de famine deux ans plus tôt, mais transforme cette expérience douloureuse en matière littéraire.

La publication suit un parcours singulier : d’abord un texte anonyme dans la revue danoise « Ny Jord » en 1888, puis une version complète en 1890 qui suscite immédiatement l’enthousiasme des cercles littéraires. Erik Skram, critique danois, salue un « événement littéraire de premier rang ». L’influence de Dostoïevski transparaît dans la construction du protagoniste, qui rappelle Raskolnikov de « Crime et Châtiment », tandis que la dimension naturaliste évoque Zola.

L’impact de « La Faim » sur la littérature du XXe siècle s’avère considérable. Des écrivains majeurs comme Franz Kafka, Hermann Hesse, Thomas Mann, Marcel Proust, Ernest Hemingway ou James Joyce reconnaissent leur dette envers cette œuvre novatrice. André Gide souligne la puissance émotionnelle du texte : « On tourne les feuillets de ce livre étrange. Au bout de peu de temps on a des larmes et du sang plein les doigts, plein le cœur ».

« La Faim » connaît plusieurs adaptations cinématographiques. La version de Henning Carlsen en 1966 marque particulièrement les esprits, notamment grâce à l’interprétation de Per Oscarsson, récompensée au Festival de Cannes. Plus récemment, en 2017, l’écrivaine Gouzel Iakhina reprend dans « Zouleikha ouvre les yeux » une image saisissante du roman : des personnages affamés qui se coupent les doigts pour boire leur propre sang. Cette postérité témoigne de la force universelle du texte de Hamsun, couronné par le Prix Nobel de littérature en 1920.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 285 pages.

2. Pan (1894)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au milieu du XIXe siècle, dans les contrées sauvages du Nordland norvégien, le lieutenant Thomas Glahn mène une existence solitaire dans une hutte forestière, accompagné de son fidèle chien Ésope. Ancien militaire reconverti en chasseur, il subsiste grâce à la chasse et la pêche, ne descendant que rarement vers la petite ville côtière de Sirilund. Sa vie bascule lors de sa rencontre avec Edvarda, la fille d’un riche marchand influent de la région.

Une relation intense mais tourmentée se noue entre Glahn et Edvarda, tous deux incapables de déchiffrer les sentiments de l’autre. Leur liaison se caractérise par une alternance d’élans passionnés et de rejets violents. En parallèle, Glahn se rapproche d’Eva, une femme mariée au forgeron local. La spontanéité et le naturel d’Eva contrastent avec la sophistication d’Edvarda, mais cette idylle se termine par un drame : Eva périt dans un accident provoqué par Glahn. Rongé par la culpabilité et aliéné par la société de Sirilund, Glahn s’exile une fois encore.

Autour du livre

Sous son apparente simplicité, « Pan » dévoile une solide réflexion sur l’opposition entre nature et civilisation. Cette dualité se reflète dans la construction même du texte : 38 chapitres narrent la vie de Glahn dans le Nordland, suivis d’un épilogue de cinq chapitres qui transporte le lecteur en Inde. La structure narrative, qui alterne entre l’introspection du protagoniste et des moments de pure contemplation panthéiste, souligne l’impossibilité pour Glahn de concilier ses aspirations profondes avec les conventions sociales.

Les deux figures féminines principales incarnent cette tension fondamentale : Edvarda représente la société sophistiquée que Glahn cherche à fuir, tandis qu’Eva, par sa simplicité, symbolise une forme de pureté naturelle. Cette opposition ne se résout pas dans une simple dialectique – les personnages demeurent immuables tout au long du récit, prisonniers de leur nature profonde. Le contraste saisissant entre la narration à la première personne du corps principal, où Glahn se dépeint comme maladroit et peu séduisant, et l’épilogue raconté par un tiers qui le décrit comme beau et talentueux, révèle la complexité psychologique du personnage.

L’influence considérable de « Pan » se manifeste notamment à travers ses multiples adaptations cinématographiques. La version allemande de 1937, produite sous l’égide de Joseph Goebbels – qui considérait Hamsun comme l’un de ses auteurs préférés – marque un moment historique en devenant le premier film étranger doublé en norvégien. L’œuvre continue d’inspirer les artistes bien après sa publication : en 1975-1976, Oskar Kokoschka crée une série de 17 lithographies grand format, témoignant de la puissance évocatrice du texte. Les réalisateurs contemporains perpétuent cet héritage, comme en attestent les adaptations de Henning Carlsen en 1995 et de Guy Maddin avec « Twilight of the Ice Nymphs » en 1997.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 160 pages.

3. L’Éveil de la glèbe (1917)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au cœur des terres désertes du Nord de la Norvège, vers 1870, un homme mystérieux dont nul ne connaît les origines s’établit en pionnier. Isak choisit un terrain vierge, y construit une modeste cabane de tourbe et commence à défricher la forêt environnante. Dans la solitude de ces étendues sauvages, il survit en troquant des écorces contre des provisions au village le plus proche. Un jour, une femme, Inger, que la vie n’a pas épargnée à cause de son bec-de-lièvre, vient partager son existence.

Par leur travail acharné sur cette terre ingrate, le couple parvient peu à peu à bâtir une vie stable : ils élèvent du bétail, cultivent les champs fraîchement défrichés, remplacent la hutte par une maison en bois et acquièrent même un cheval. Deux fils naissent de leur union : Eleseus et Sivert. Mais le destin frappe lorsqu’Inger, enceinte une troisième fois, donne naissance à une petite fille marquée du même bec-de-lièvre qu’elle. Pour lui épargner une existence de souffrances, elle tue le nourrisson. Inger est condamnée à huit ans de réclusion dans un établissement pénitentiaire de Trondheim.

Durant les années d’incarcération, le monde moderne s’immisce peu à peu dans ce coin reculé : une ligne télégraphique traverse désormais la montagne, de nouveaux colons s’installent aux alentours et une mine de cuivre ouvre ses portes sur les terres d’Isak. À sa sortie de prison, Inger retrouve un territoire transformé, où la civilisation commence à imposer ses règles.

Autour du livre

Dans la Norvège de la première guerre mondiale, alors que l’autosuffisance alimentaire devient une nécessité vitale, Knut Hamsun entreprend lui-même de cultiver des terres à Hamarøy. Cette expérience agricole, bien qu’avortée, nourrit directement l’écriture de « L’Éveil de la glèbe ». Le texte naît dans la villa Havgløtt à Larvik, où transparaît le dilemme de l’écrivain, partagé entre sa vocation littéraire et son attrait pour le travail de la terre. « Toutes les choses bonnes avec lesquelles j’ai vécu durant des années m’ont rendu douillet. Je dois réapprendre à être paysan », confie-t-il à cette époque.

La force de « L’Éveil de la glèbe » réside dans sa capacité à transcender les frontières culturelles. Le comité Nobel souligne en 1920 la résonance universelle du texte, qui touche des « peuples aux langues, natures et coutumes les plus diverses ». Cette dimension intemporelle s’incarne dans la figure d’Isak, dont la lutte contre une nature hostile symbolise le combat originel de l’humanité pour sa survie. Harald Hjärne, dans son discours de remise du Prix Nobel, qualifie l’œuvre de « chant héroïque au travail », où le défrichement et la culture des champs arrachent leurs fruits à une « nature rebelle ».

Les lectures de « L’Éveil de la glèbe » évoluent radicalement au fil du temps. Si Thomas Mann, Arnold Schönberg, Albert Einstein, Maxim Gorki, Gerhart Hauptmann et André Gide saluent en Hamsun « l’un des plus grands poètes épiques du XXe siècle », les critiques modernes décèlent une dimension plus complexe. Walter Baumgartner note que les colons de Sellanrå reproduisent paradoxalement les conditions inhumaines du monde qu’ils cherchent à fuir. L’apparence bestiale et hirsute d’Isak, soulignée à plusieurs reprises, écorne son aura de semeur archaïque.

L’œuvre suscite rapidement l’intérêt du cinéma : dès 1921, le réalisateur danois Gunnar Sommerfeldt l’adapte en film muet, sur une partition de Leif Halvorsen. Le roman continue d’inspirer les créateurs contemporains, comme en témoigne son adaptation théâtrale au Théâtre National d’Oslo en 2007 par Sebastian Hartmann. L’écrivain islandais Halldór Laxness propose même une contre-lecture avec son roman « Gens indépendants », contestant frontalement les conclusions de Hamsun sur le rapport de l’homme à la terre.

Aux éditions SILLAGE ; 378 pages.

4. Vagabonds (1927)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

La vie s’écoule paisiblement dans un village de pêcheurs du nord de la Norvège lorsqu’en 1864, le retour d’August, un jeune marin aux récits extraordinaires, vient bouleverser la communauté. Ce personnage hâbleur et charismatique se lie d’amitié avec Edevart, un villageois à la nature plus posée. Ensemble, ils se lancent dans le commerce itinérant, parcourant les côtes norvégiennes pour vendre leurs marchandises.

Si August ne cesse de rebondir d’une aventure à l’autre, dilapidant ses gains aussi vite qu’il les obtient, Edevart connaît un destin plus tourmenté. Sa rencontre avec Lovise Margrete, femme mariée et mère de deux enfants, le plonge dans une passion déchirante qui le conduit à alterner entre périodes d’errance et tentatives d’enracinement. Dans cette région où la survie dépend de la pêche aux harengs et d’une agriculture précaire, nombreux sont ceux qui rêvent de partir pour l’Amérique, terre promise où l’on dit que les émigrés « ont toujours des dollars d’argent à faire sonner dans leur poche ».

Le roman suit les allées et venues de ces deux amis que tout oppose mais que le destin ne cesse de réunir, dans un monde rural en plein bouleversement où les valeurs traditionnelles se heurtent à la modernisation de la société.

Autour du livre

Premier tome d’une trilogie qui se poursuit avec « August le marin » (1930) et s’achève avec « Mais la vie continue » (1933), ce texte de 1927 puise dans les souvenirs d’enfance de Knut Hamsun dans la région des îles Lofoten. L’adaptation cinématographique d’Ola Solum en 1989 (« Landstrykere ») a marqué les esprits par sa mise en scène inspirée et ses paysages estivaux lumineux. La traduction française de Jean Petithuguenin brille par son traitement des expressions idiomatiques comme le « naa ! » norvégien, rendu par différentes exclamations selon le contexte.

« Vagabonds » saisit un moment charnière de l’histoire norvégienne, quand le pays voit partir plus de 800 000 de ses habitants vers l’Amérique entre 1850 et 1920. Cette toile de fond historique se mêle à une peinture sociale minutieuse des comportements : les créanciers qui n’exigent jamais leur dû, la pudeur des sentiments dans une société où l’on ne se touche pas, où l’on ne pleure pas. Paradoxalement, cette rigidité apparente s’accompagne d’une certaine liberté dans les mœurs, comme en témoignent les scènes de bal où les marins courtisent ouvertement les jeunes filles.

La dimension allégorique du personnage d’August mérite une attention particulière. Ses affabulations, ses projets visionnaires et son passé brumeux en Inde, en Russie et en Amérique suggèrent qu’il pourrait incarner davantage qu’un simple vagabond. Cette hypothèse trouve un écho dans les dernières pages où un personnage, Joakim, s’interroge sur sa nature d’envoyé mystérieux. Il se pourrait même qu’August et Edevart représentent les deux facettes d’une même figure du vagabond : l’un porté par ses chimères et l’autre ancré dans une quête plus tangible.

Aux éditions GRASSET ; 498 pages.

5. La dernière joie (1912)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le narrateur, un écrivain quinquagénaire, fuit la civilisation pour s’établir dans une hutte de tourbe au cœur de la forêt norvégienne. Il y mène une existence rudimentaire, se nourrissant de fromage de renne et de viande conservée dans la neige, partageant sa solitude avec une souris qu’il baptise « Madame ». Cette retraite volontaire incarne pour lui la « dernière joie » : celle de se fondre dans la nature, loin des artifices de la société moderne.

Le printemps venu, il abandonne pourtant sa retraite pour s’installer dans une pension de montagne. Il y rencontre deux personnages qui bouleversent sa quiétude : Solem, un jeune vagabond énigmatique aux intentions troubles, et Mademoiselle Thorsen, une institutrice qui éveille en lui des sentiments amoureux qu’il tente de réprimer. Spectateur apparemment détaché de leur idylle naissante, le narrateur dissimule mal sa jalousie derrière un masque d’indifférence.

Autour du livre

« La dernière joie » de Knut Hamsun s’inscrit dans la lignée de « Pan », tout en marquant une évolution significative dans le traitement des thèmes chers à l’écrivain. Là où « Pan » mettait en scène la négation de l’amour jeune, « La dernière joie » dépeint celle de l’amour tardif. Les deux œuvres partagent un même mécanisme psychologique : leurs protagonistes refusent d’admettre leurs sentiments et cherchent à s’en distancier. Mais tandis que le lieutenant Glahn de « Pan » subit cette situation par nécessité, comme un mécanisme de défense, le narrateur de « La dernière joie » choisit délibérément de se fourvoyer.

Cette thématique de l’amour entre un homme mûr et une femme plus jeune trouve un écho dans la vie privée de Hamsun, lui-même marié à Marie Hamsun, sa cadette. Toutefois, contrairement à son personnage, l’écrivain a su concrétiser cette inclination. La conscience précoce de son vieillissement transparaît également dans son discours de réception du Prix Nobel, où il évoque déjà le sentiment d’être usé.

À travers les méditations solitaires du protagoniste se dessine une critique acerbe de la société norvégienne du début du XXe siècle. Hamsun fustige l’urbanisation galopante, l’industrialisation et particulièrement l’influence anglo-saxonne, perçue comme une menace pour l’authenticité culturelle du pays. Cette dimension contestataire s’entremêle à une réflexion plus intime sur la solitude choisie, présentée paradoxalement comme une forme de joie ultime.

Aux éditions FOLIO ; 304 pages.