Salim Bachi est un romancier algérien né en 1971 à Alger. Il passe son enfance à Annaba, dans l’est de l’Algérie, où il fréquente l’école publique puis l’école française. En 1981, il séjourne une année en France dans un centre médicalisé pour raisons de santé.

Après des études de lettres à la Sorbonne, il publie en 2001 son premier roman « Le chien d’Ulysse » aux éditions Gallimard, qui lui vaut le Prix Goncourt du premier roman. Son œuvre, saluée par la critique, aborde des thèmes divers : l’Algérie et son histoire, le terrorisme, le fait religieux. Il est notamment l’auteur du controversé « Le silence de Mahomet » (2008) et de plusieurs romans traitant du terrorisme dont « Tuez-les tous » (2006) et « Moi, Khaled Kelkal » (2012).

Ancien pensionnaire de la Villa Médicis à Rome (2005), Salim Bachi vit et travaille aujourd’hui à Paris. Il a publié une quinzaine d’ouvrages, principalement chez Gallimard, et a reçu plusieurs distinctions littéraires dont le Prix Tropiques (2004) et le Prix Renaudot poche (2018). Une partie de son œuvre n’est pas publiée en Algérie en raison de la censure religieuse et politique.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

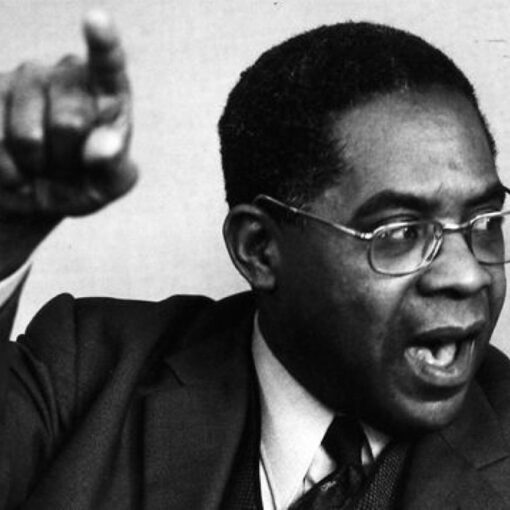

1. Le dernier été d’un jeune homme (2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1949, Albert Camus embarque pour le Brésil. À 36 ans, l’écrivain déjà célèbre fuit le tumulte parisien et les tensions grandissantes en Algérie. Dans sa cabine exiguë, alors qu’il travaille au manuscrit des « Justes », il sent ressurgir les symptômes de la tuberculose qui le ronge depuis l’adolescence.

Sur ce paquebot où la maladie l’affaiblit, une mystérieuse passagère ravive ses souvenirs. Camus se remémore sa jeunesse à Belcourt, quartier populaire d’Alger : son enfance entre une mère murée dans le silence et une grand-mère tyrannique, ses premiers émois littéraires auprès du professeur Jean Grenier, ses engagements politiques précoces, ses nombreuses conquêtes féminines. Le diagnostic de la tuberculose à 17 ans qui interrompt brutalement sa prometteuse carrière de gardien de but et ses ambitions universitaires.

Autour du livre

En se glissant dans la peau d’Albert Camus lors d’une traversée vers le Brésil en 1949, Salim Bachi compose une fiction biographique qui reconstitue un moment charnière dans la vie de l’écrivain. À 36 ans, déjà célèbre pour « L’Étranger » et « La Peste », Camus se trouve à bord d’un navire, affaibli par une rechute de tuberculose qui le ramène à ses années de jeunesse à Alger.

Le récit alterne entre le présent du voyage maritime et les souvenirs qui remontent : l’enfance pauvre à Belcourt, la figure tutélaire de Jean Grenier son professeur de philosophie, les premiers engagements politiques, les femmes qui ont jalonné son parcours. Une mystérieuse passagère prénommée Moira catalyse cette plongée introspective, incarnant à la fois le désir de vie et la conscience de la mort qui habitent Camus.

En adoptant la première personne et en s’appropriant la voix de Camus, Bachi parvient à restituer les tourments intimes de l’écrivain : son rapport complexe à l’Algérie coloniale, sa quête permanente de sens face à l’absurde, ses doutes sur sa légitimité d’intellectuel issu d’un milieu modeste.

La structure en vingt chapitres fait écho aux vingt jours de traversée, dans un huis clos propice à l’introspection. Le dialogue constant entre présent et passé permet d’éclairer la formation intellectuelle et sensible de Camus, notamment à travers ses lectures fondatrices de Gide et Malraux.

La critique souligne l’habileté avec laquelle Bachi parvient à insuffler vie à son personnage. Pour Le Point, il réussit à « faire œuvre peu commune » en se glissant « dans la peau de Camus pour raconter, à la première personne, les souvenirs de sa jeunesse ». Certains relèvent toutefois un « certain malaise » face à la manière dont sont abordées les positions de Camus sur la question coloniale.

La trame s’inscrit dans une tendance plus large de la littérature algérienne contemporaine à revisiter la figure de Camus, aux côtés d’œuvres comme « Meursault contre-enquête » de Kamel Daoud ou « Aujourd’hui Meursault est mort » de Salah Guemriche, qui interrogent chacune à leur manière l’héritage de l’écrivain.

Aux éditions FLAMMARION ; 272 pages.

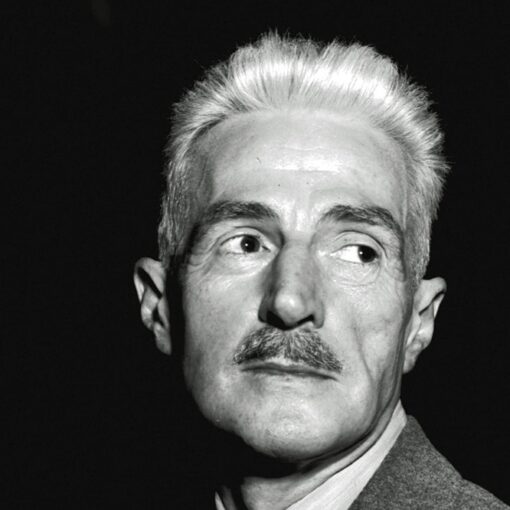

2. Le consul (2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En juin 1940, alors que les troupes allemandes progressent en France, Aristides de Sousa Mendes, consul du Portugal à Bordeaux, prend une décision qui bouleversera sa vie. Face à des milliers de réfugiés – dont de nombreux juifs – qui se pressent aux portes de son consulat pour fuir l’avancée nazie, ce diplomate catholique, père de quatorze enfants, choisit de désobéir aux ordres du dictateur Salazar. Durant plusieurs jours, il signe sans relâche des visas permettant à près de 30 000 personnes d’échapper à une mort certaine.

Le roman s’ouvre sur les derniers jours du consul, en 1954, dans un monastère franciscain où il finit sa vie dans le dénuement. À travers une longue confession adressée à sa seconde épouse Andrée, il revient sur son existence : sa première femme Angelina, leurs quatorze enfants, sa relation extraconjugale, et surtout ces quelques jours de juin 1940 où tout a basculé.

Autour du livre

En plaçant la confession d’un homme au seuil de la mort au cœur de son dispositif narratif, Salim Bachi construit un récit qui s’inscrit dans la lignée de ses précédents romans biographiques à la première personne, comme « Moi, Khaled Kelkal » (2012) et « Le dernier été d’un jeune homme » (2013). On accompagne cette fois le cheminement intérieur d’Aristides de Sousa Mendes, ce consul portugais qui choisit de désobéir aux ordres de Salazar pour sauver des milliers de vies en juin 1940.

Dans ce monologue adressé à sa maîtresse Andrée, le narrateur dévoile les tourments d’une double transgression : celle des lois divines par son adultère, et celle des lois humaines par son refus d’appliquer la circulaire n°14 interdisant la délivrance de visas aux réfugiés. Cette construction en miroir trouve son point culminant dans les trois jours d’isolement du consul, du 14 au 17 juin 1940, enfermé dans l’obscurité de sa chambre à Bordeaux. Il en ressort transformé, les cheveux blanchis, prêt à assumer les conséquences de ses actes.

La construction cyclique du livre, divisée en six parties, suit le parcours spirituel du consul de sa vie mondaine initiale jusqu’à son dénuement final dans un monastère franciscain. Chaque partie possède sa tonalité propre : lyrique pour évoquer l’amour d’Andrée, sombre et tourmentée pendant la période de doute, épique lors de la signature frénétique des visas.

Les critiques soulignent majoritairement la noblesse du sujet et la qualité de l’écriture, même si certains regrettent des répétitions textuelles jugées artificielles ou une documentation historique parfois approximative. France Info note qu’il « manque à cette fiction ce grain de folie qu’on trouve dans l’essai de Pierre Bayard ‘Aurais-je été résistant ou bourreau' ».

Un documentaire et un téléfilm ont été réalisés sur l’histoire d’Aristides de Sousa Mendes avant la parution du livre de Salim Bachi, contribuant à sortir de l’oubli ce « Juste parmi les Nations » reconnu par Israël en 1966.

Aux éditions FOLIO ; 208 pages.

3. Le silence de Mahomet (2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au VIe siècle de notre ère, entre La Mecque et Médine, un orphelin devenu marchand prospère s’apprête à bouleverser l’histoire. Mahomet, qui épouse d’abord Khadija, une femme plus âgée que lui, mène une existence de caravanier jusqu’à ses quarante ans. C’est alors que Dieu lui apparaît, en fait le prophète de l’islam. En une décennie, il devient un chef religieux et politique influent, étendant son pouvoir des sables d’Arabie jusqu’aux portes de Jérusalem.

Cette trajectoire extraordinaire nous est contée à travers quatre voix : Khadija, sa première épouse qui l’accompagne dans ses débuts ; Abou Bakr, son ami le plus proche qui deviendra le premier calife ; le général Khalid, ancien opposant devenu conquérant de l’Irak ; et enfin Aïcha, épousée à neuf ans, qui recueillera son dernier souffle. Chacun livre sa version de l’homme qu’ils ont connu : le mari aimant, le visionnaire politique, le stratège militaire ou l’époux des dernières années.

Autour du livre

Avec « Le silence de Mahomet », paru chez Gallimard en 2008, Salim Bachi déploie quatre témoignages qui dépeignent la figure du prophète de l’islam à travers les voix de ses proches : Khadija sa première épouse, Abou Bakr son ami d’enfance devenu premier calife, le général Khalid ibn al-Walid, et Aïcha, sa dernière épouse.

Cette structure à quatre voix n’opte pas pour une chronologie linéaire mais privilégie une mosaïque de souvenirs qui s’entremêlent. Les chapitres courts s’apparentent à des saynètes où chaque narrateur livre ses réminiscences au fil de sa mémoire. Si le récit de Khadija suit une progression plus ordonnée, celui d’Aïcha se caractérise par des va-et-vient temporels qui complexifient la trame narrative.

L’originalité de l’œuvre réside dans sa capacité à questionner certains aspects fondamentaux de l’histoire musulmane. Ainsi, contrairement à la tradition qui le présente comme analphabète, le Mahomet de Bachi apparaît comme un homme lettré et érudit. Le romancier s’attarde également sur des épisodes historiques sensibles comme l’expulsion des juifs de Médine ou le mariage avec la femme de Zayd, tout en établissant des parallèles avec d’autres figures prophétiques, notamment Jésus.

La réception du « Silence de Mahomet » s’avère contrastée. Censuré en Algérie pour des passages jugés blasphématoires, notamment ceux évoquant l’intimité entre Mahomet et Khadija, le roman soulève la question de la représentation littéraire des figures religieuses. Cette problématique fait écho à l’autocensure de la maison d’édition Random House qui, la même année, renonce à publier « The Jewel of Medina » de Sherry Jones, autre roman consacré à Aïcha. La critique, notamment Bernard Loupias dans L’Obs, salue un « récit lumineux » qui restitue au prophète « tout son poids de chair et de passions bien humaines ». Le roman est nommé pour le Prix Goncourt des lycéens dès sa sortie et connaît une diffusion internationale avec des traductions en italien, en grec et en anglais.

Aux éditions FOLIO ; 400 pages.

4. Le chien d’Ulysse (2001)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Algérie des années 1990, Hocine, jeune étudiant en littérature, traverse Cyrtha, ville imaginaire aux allures de Constantine, pendant une journée du mois de juin 1996. Cette date n’est pas anodine : elle marque le quatrième anniversaire de l’assassinat du président Boudiaf, considéré comme le point de bascule du pays dans la guerre civile. La nuit, Hocine travaille comme réceptionniste dans un hôtel miteux, le jour il suit des cours à l’université.

Son périple de 24 heures débute à la gare où il retrouve son ami Mourad. Ensemble, ils rencontrent leur professeur Ali Khan et sa troublante épouse Amel, puis le journaliste Hamid Kaïm qui leur livre sa vision désabusée du pays. Plus tard, Hocine perd son emploi à l’hôtel, se retrouve au poste de police et finit sa course dans une boîte de nuit où l’attend le capitaine Smard, un militaire qui cherche à le recruter comme indicateur.

Autour du livre

Premier roman de Salim Bachi publié en 2001 chez Gallimard, « Le chien d’Ulysse » s’inscrit dans une double filiation littéraire : celle de l’Odyssée d’Homère, dont il réinterprète les mythes, et celle de l’Ulysse de James Joyce, dont il reprend la construction sur une seule journée. La narration se déploie le 29 juin 1996, date emblématique qui marque le quatrième anniversaire de l’assassinat du président Boudiaf, considéré comme le point de bascule de l’Algérie dans la guerre civile.

Dans Cyrtha, ville imaginaire qui emprunte ses traits à Constantine, Alger et l’antique Cirta, le jeune Hocine accomplit un périple aux résonances homériques. Cette cité devient une allégorie de l’Algérie contemporaine, un espace à la frontière du réel et de l’imaginaire. La structure narrative multiplie les points de vue et les voix : Hocine cède régulièrement la parole à d’autres personnages comme son ami Mourad, son professeur Ali Khan ou le journaliste Hamid Kaïm. Ces narrateurs successifs tissent une polyphonie où les récits s’enchevêtrent, créant un effet de miroitement et de démultiplication du sens.

La dimension mythologique irrigue profondément le texte sans l’enfermer. Si les références à l’Odyssée abondent – du chien fidèle aux sirènes de la boîte de nuit en passant par le Cyclope – Bachi les détourne et les subvertit pour mieux dire la réalité algérienne des années 1990. Le voyage d’Hocine n’est pas un retour triomphal mais une errance tragique qui s’achève dans l’ambiguïté et la violence.

La critique salue unanimement ce premier roman. Bernard Aresu souligne « un jeu de renvois et de déplacements inaugurant un ordre perpétuellement ouvert ». Martine Mathieu-Job évoque une « renaissance de la tragédie » qui réussit à « renouer avec un chant qu’on pouvait croire à jamais perdu ». « Le chien d’Ulysse » reçoit le Prix Goncourt du premier roman 2001 ainsi que le Prix littéraire de la vocation.

Aux éditions FOLIO ; 304 pages.