René Fallet (1927-1983) est un écrivain et scénariste français né à Villeneuve-Saint-Georges dans une famille modeste – son père était cheminot. Après l’obtention de son certificat d’études en 1940, il quitte rapidement l’école pour exercer divers petits boulots à Paris dès l’âge de 15 ans.

En 1944, il s’engage volontairement dans l’armée avant d’être démobilisé en 1945. Sa carrière littéraire débute véritablement lorsque Blaise Cendrars repère ses premiers poèmes et le fait entrer au journal Libération. Son premier roman « Banlieue Sud-Est » (1947) connaît un succès immédiat.

René Fallet devient chroniqueur au Canard enchaîné en 1952 et se lie d’amitié avec Georges Brassens en 1953. Sa consécration littéraire arrive en 1964 avec « Paris au mois d’août » qui remporte le Prix Interallié. Amateur de cyclisme, de pêche et de pétanque, il partage son temps entre l’écriture et ses passions. Son œuvre, riche d’une vingtaine de romans, alterne entre veine populaire (qu’il appelait sa « veine Beaujolais ») et veine plus sentimentale (sa « veine Whisky »).

Plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma, dont le célèbre « La soupe aux choux » avec Louis de Funès. Il meurt d’une crise cardiaque à Paris le 25 juillet 1983, à l’âge de 55 ans.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Un idiot à Paris (1966)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au cœur du Bourbonnais des années 1960, Goubi est le « bredin » – l’idiot – de Jaligny-sur-Besbre. Ce quadragénaire, qui se prend pour le fils de Clémenceau et de Mistinguette, subit les moqueries incessantes des villageois. Il rêve de Paris mais n’a jamais quitté sa campagne. Son destin bascule le jour où une plaisanterie de mauvais goût le propulse, seul et démuni, au cœur de la capitale.

Dans les rues parisiennes, ce personnage lunaire en sabots se heurte à l’indifférence et à l’hostilité des citadins. Tous le considèrent comme fou, sauf une bande de beatniks qui voit en lui un sage, et une prostituée rousse, dite « La Tasse », qui bouleversera sa vie. À leur contact, Goubi se transforme peu à peu.

Autour du livre

Publié en 1966, « Un idiot à Paris » s’inscrit dans la lignée des œuvres de Marcel Aymé, une veine populiste et anticonformiste caractéristique de cette époque. Le Bourbonnais, terre natale de Fallet, imprègne sensiblement cette narration où le parler local, avec ses « y » omniprésents et ses expressions singulières comme « écouter » en lieu et place d’ « entendre », confère une authenticité saisissante aux dialogues.

La confrontation entre deux mondes antagonistes constitue la pierre angulaire du récit : d’un côté, une France rurale encore préservée, de l’autre, un Paris des années soixante en pleine effervescence. Cette opposition ne débouche pourtant pas sur une simple dichotomie ville-campagne. À travers le périple de Goubi, Fallet dresse le portrait d’une société où l’ordinaire ne se confond pas avec le normal, où l’uniformisation menace l’individualité. Les cités HLM symbolisent cette standardisation redoutée, tandis que les marginaux – qu’ils soient prostituées au grand cœur ou clochards philosophes – incarnent une résistance à l’uniformisation sociale.

Les critiques soulignent unanimement la tendresse qui émane du texte, tout en relevant un certain essoufflement dans les dernières pages, où la « normalisation » du personnage principal lui fait perdre sa singularité. Certains lecteurs regrettent cette évolution, préférant le Goubi initial qui conversait avec les oiseaux et jouait du bidon.

L’adaptation cinématographique de 1967 par Serge Korber, avec Jean Lefebvre dans le rôle de Goubi, a marqué les esprits. Les dialogues ciselés de Michel Audiard et une distribution exemplaire ont contribué au succès du film, pour lequel Jacques Brel a composé la chanson « Les cœurs purs ». Cette transposition à l’écran préserve l’équilibre entre humour et émotion qui caractérise l’œuvre originale.

Aux éditions FOLIO ; 253 pages.

2. Les vieux de la vieille (1958)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un village du Bourbonnais des années 1950, trois septuagénaires hauts en couleur mènent grand tapage. Jean-Marie Péjat, Blaise Poulossière et Baptiste Talon passent leurs journées à vider des chopines et à s’invectiver joyeusement. Usés par le temps, ils réalisent un soir qu’ils sont devenus « terriblement vieux ».

La vie au village n’a plus le même goût depuis que Blaise a perdu sa femme. Baptiste subit les remontrances de ses belles-filles qui rationnent son vin. Quant à Jean-Marie, sa carrure autrefois imposante ne fait plus illusion. Sur la suggestion de Baptiste, le trio décide de partir pour l’hospice départemental de Gouyette.

Les trois compères entament alors leur périple à pied, accompagnés de Panpan, un âne aussi décati que ses maîtres. Entre beuveries et chamailleries, ils s’arrêtent au domaine des Échauguettes où ils retrouvent Catherine Cateau. Cette rencontre leur réserve une surprise : cinquante ans plus tôt, elle a eu des « bontés » pour chacun d’eux, sans qu’aucun ne le sache.

Autour du livre

Publié en 1958, « Les vieux de la vieille » s’inscrit dans la veine rabelaisienne de René Fallet, celle qu’il associe lui-même au Beaujolais, par opposition à ses textes plus mélancoliques qu’il attribue au whisky. Cette pérégrination de trois septuagénaires du Bourbonnais met en scène la confrontation entre une France rurale qui s’efface et la modernité qui avance.

La force du texte réside dans ses dialogues savoureux, empreints d’une gouaille paysanne où les insultes de charretier fusent entre les personnages avec une mauvaise foi assumée. Les trois protagonistes, Baptiste Talon, Jean-Marie Pejat et Blaise Poulossière, incarnent une certaine idée de la France profonde des années 1950, celle des bistrots de village et des fêtes aux escargots. Leurs échanges truculents témoignent d’une amitié indéfectible qui transcende leurs chamailleries permanentes.

Sous ses aspects de comédie, le texte aborde la question du vieillissement et de la place des personnes âgées dans la société. Les trois compères, considérés comme des fossiles par leurs contemporains, prennent la route vers la maison de retraite de Gouyette dans un dernier acte de rébellion contre l’ordre établi. Leur périple à pied devient alors un retour vers leur jeunesse, une traversée de leur passé jalonné de rencontres qui ravivent d’anciennes flammes.

Les critiques littéraires soulignent unanimement la dimension iconoclaste et potache de ce petit roman sans prétention. L’écriture de Fallet, qui se moque avec tendresse de ses protagonistes, séduit par sa verdeur et son côté franchouillard assumé. Certains rapprochent son style de celui de San-Antonio, tout en notant une plus grande lisibilité chez Fallet qui ne sacrifie jamais la narration aux jeux de mots.

« Les vieux de la vieille » connaît une adaptation cinématographique en 1960 sous la direction de Gilles Grangier. Le film, dont les dialogues sont signés Michel Audiard, réunit un trio d’acteurs prestigieux : Jean Gabin, Pierre Fresnay et Noël-Noël. Si l’adaptation prend quelques libertés avec le roman original – notamment en délocalisant l’action du Bourbonnais vers la Vendée – elle en conserve l’esprit et la truculence des personnages. Le texte fait également l’objet d’une adaptation théâtrale et musicale par Agnès Doherty en 2010.

Aux éditions FOLIO ; 224 pages.

3. Le braconnier de Dieu (1973)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Bourbonnais occupé de 1943, le jeune Grégoire Quatresous fuit une patrouille allemande. Son seul refuge : l’abbaye de Sept-Fons. Ce qui n’était qu’un moyen d’échapper à l’occupant le conduit à prendre l’habit. Il devient Frère Grégoire et consacre un quart de siècle à la vie monastique.

Le destin frappe une seconde fois en juin 1969. Sorti voter pour l’élection présidentielle, il tombe sous le charme de Muscade, une marinière qui prend le soleil sur sa péniche. Cette rencontre le pousse à quitter le monastère. Il retrouve son ami d’avant-guerre, Toussaint Baboulot, et trouve du travail dans une ferme. S’ensuit une série d’aventures où se mêlent amours, beuveries et miracles.

Autour du livre

Publié en 1973, « Le braconnier de Dieu » s’inscrit dans ce que René Fallet nomme sa « veine beaujolais » – par opposition à sa « veine whisky » plus mélancolique. Cette dichotomie caractérise parfaitement ce texte débridé, joyeux et aéré qui célèbre la vie dans toute sa splendeur.

Sous ses apparences de farce anticléricale, ce récit qui met en scène un moine défroqué dévoile une réflexion sur la notion de péché et la définition même de la foi. La confrontation entre la rigueur monastique et les plaisirs terrestres sert de prétexte à une méditation sur la liberté et le bonheur, incarnée par le personnage de Grégoire Quatresous. Sa vision du divin, décomplexée et humaniste, bouscule les conventions religieuses tout en réaffirmant une spiritualité authentique.

Le Bourbonnais rural des années 1960-1970 constitue le théâtre idéal de cette fable philosophique. Les personnages hauts en couleur s’expriment dans un dialecte savoureux qui restitue l’âme de cette France profonde, entre traditions ancestrales et bouleversements modernes. Le Saint-Pourçain coule à flots, participant à créer une atmosphère bachique propice aux révélations mystiques comme aux épiphanies charnelles.

Ce texte préfigure d’autres succès de Fallet comme « La soupe aux choux », avec lequel il partage une vision tendre et facétieuse de la ruralité française. Son humour truculent n’exclut pas une authentique poésie, ni une réflexion sociale sur un monde paysan en pleine mutation. Georges Brassens lui-même salue ce « trappiste à bonne tête de Bourvil » que « La Fontaine et Marcel Aymé auraient aimé comme un frère ».

Une adaptation cinématographique réalisée par Jean-Pierre Darras sort sur les écrans en 1983.

Aux éditions FOLIO ; 224 pages.

4. La soupe aux choux (1980)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au hameau des Gourdiflots, quelque part en Bourbonnais, deux vieillards résistent encore à l’inexorable marche du progrès. Le Glaude et le Bombé, amis de toujours, cultivent leur jardin et s’enivrent quotidiennement, derniers représentants d’une France rurale moribonde.

Une nuit, après un mémorable concours de pets sur leur banc, une soucoupe volante se pose dans le champ du Glaude. L’extraterrestre qui en descend, vite baptisé « la Denrée », provient d’Oxo, une planète austère où le plaisir n’existe pas. Le visiteur goûte la soupe aux choux du Glaude et découvre pour la première fois la joie de manger. Il revient sans cesse, fasciné par cette cuisine roborative et ces humains si différents de ses semblables.

Pour le Glaude et le Bombé commence alors une étrange amitié avec « la Denrée ». Tandis que leur village se dépeuple et que des promoteurs immobiliers convoitent leurs terres, une proposition insolite pourrait bien changer leur destin : partir vivre sur Oxo.

Autour du livre

Dernier roman de René Fallet paru en 1980, « La soupe aux choux » mêle avec brio science-fiction et chronique rurale pour dépeindre la désertification des campagnes françaises à l’aube des années 1980. Cette fable sociale teintée d’absurde remporte d’emblée le Prix RTL grand public et le Prix Rabelais, ce dernier étant doté, fait savoureux, d’une centaine de bouteilles de Beaujolais.

Dans le Bourbonnais des années 1980, la modernité efface peu à peu les traces du monde rural traditionnel. Les villages se vident, les commerces ferment, les facteurs à pied disparaissent au profit de préposés motorisés pressés, et même l’idiot du village, figure tutélaire rassurante, cède sa place à la télévision. Dans ce contexte crépusculaire, deux « fossiles » résistent : le Glaude et le Bombé, respectivement ancien sabotier et puisatier, deux métiers déjà obsolètes. Ces hédonistes impénitents cultivent l’art de vivre à la française, entre canons de rouge et plaisirs simples, loin des diktats de « l’expansion économique » prônée par leur maire.

La dimension fantastique, incarnée par l’extraterrestre venu de la planète Oxo, permet à Fallet d’établir un contraste saisissant entre deux modèles de société. D’un côté, la planète Oxo symbolise une modernité aseptisée où les femmes s’autofécondent, où les aliments sont sans goût et où le plaisir n’existe pas. De l’autre, le hameau des Gourdiflots, avec sa soupe aux choux traditionnelle, incarne une forme de résistance aux excès de la société de consommation.

L’aspect comique du roman, notamment lors de la célèbre scène du concours de pets, n’occulte jamais sa dimension mélancolique. À travers le personnage de Francine, l’épouse du Glaude ressuscitée mais préférant sa nouvelle jeunesse à son ancien mari, Fallet questionne la possibilité même de préserver les valeurs traditionnelles face aux sirènes de la modernité.

Michel Audiard et Georges Brassens figurent parmi les premiers admirateurs du roman. Jean-Baptiste Baronian, dans son « Dictionnaire des écrivains gastronomes », souligne l’originalité de Fallet qui parvient à conférer une dimension cosmique à un plat traditionnel français. Le roman s’inscrit dans ce que Fallet lui-même nomme sa « veine beaujolais », aux côtés d’œuvres comme « Le triporteur » ou « Le beaujolais nouveau est arrivé », par opposition à sa « veine whisky » plus dramatique.

L’adaptation cinématographique de Jean Girault en 1981, avec Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeret, reprend fidèlement les dialogues du roman. Toutefois, plusieurs critiques littéraires considèrent que le texte original possède une profondeur que le film, malgré ses qualités, ne parvient pas totalement à retranscrire.

Aux éditions FOLIO ; 288 pages.

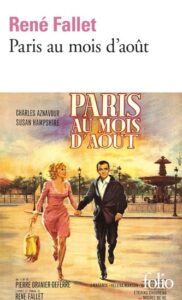

5. Paris au mois d’août (1964)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le Paris brûlant d’août 1964 s’est vidé de ses habitants. Henri Plantin, modeste employé de la Samaritaine, n’a pas pu partir en vacances en même temps que sa femme et ses enfants. À quarante ans, il ressemble à Charles Aznavour et n’attend plus grand-chose de l’existence.

Tout bascule quand il rencontre Patricia, une Anglaise à la silhouette gracile. Elle sent la citronnelle et parle un français approximatif. Entre le vendeur d’articles de pêche et la jeune femme qui se présente comme mannequin s’installe une passion aussi soudaine qu’improbable.

Henri savoure cette parenthèse inespérée. Il arpente la capitale avec Pat, sous le regard complice de son ami Gogaille et celui, réprobateur, de sa concierge. Mais septembre approche, avec le retour programmé de sa famille.

Autour du livre

Publié en 1964 aux éditions Denoël, « Paris au mois d’août » s’inscrit dans la lignée des grands romans populaires français des années 1960. Le récit, qui vaut à René Fallet le Prix Interallié la même année, se déroule dans un Paris estival avec ses quartiers populaires, ses bistrots, ses courses de vélo et ses airs d’accordéon qui résonnent encore aux coins des rues.

La force du roman réside dans sa capacité à saisir l’essence d’une époque révolue : le Paris des années 1960, juste avant les grandes mutations urbaines qui transformeront la ville. Les Halles s’apprêtent à déménager vers Rungis, les classes populaires commencent leur exode vers les banlieues, et les premières barres HLM pointent à l’horizon. Cette dimension sociologique s’entremêle habilement à la trame narrative principale.

Les personnages secondaires participent pleinement à la réussite du roman. La redoutable mère Pampine, concierge archétypale dont les apparitions sur son paillasson suscitent des comparaisons truculentes, ou encore Gogaille, clochard philosophe qui fait la manche à la station Châtelet, incarnent cette galerie de portraits hauts en couleur qui peuplent le Paris populaire.

Le traitement de l’adultère marque également une rupture avec les conventions de l’époque. Loin de la culpabilité judéo-chrétienne alors prégnante, René Fallet aborde ce thème avec une modernité surprenante, préférant développer les questionnements existentiels et la quête du bonheur de ses personnages plutôt que leur condamnation morale.

La critique salue unanimement la tendresse et l’humour qui imprègnent le récit. Georges Brassens, ami proche de l’auteur, reconnaît dans cette œuvre les qualités qui les unissaient : l’intelligence, la malice et une profonde culture populaire.

« Paris au mois d’août » connaît une adaptation cinématographique en 1966 sous la direction de Pierre Granier-Deferre, avec Charles Aznavour dans le rôle d’Henri Plantin. Le chanteur compose également une chanson éponyme qui contribue à populariser le roman auprès du grand public.

Aux éditions FOLIO ; 208 pages.

6. Le beaujolais nouveau est arrivé (1975)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une banlieue parisienne des années 1970, le Café du Pauvre résiste encore à la modernisation galopante qui transforme les vieux quartiers en grands ensembles. C’est là que quatre amis se retrouvent chaque jour : Camadule le brocanteur, Captain Beaujol l’ancien militaire, Debedeux le cadre en rupture de ban et Poulouc le jeune réfractaire au travail.

Unis par leur rejet du « métro-boulot-jus de fruits », ces quatre mousquetaires du zinc mènent une existence en marge des conventions sociales. Ils préfèrent les parties de belote, les discussions philosophiques arrosées de beaujolais et les combines pour subsister sans se soumettre au diktat du travail. Leur quartier général, tenu par le couple Lafrezique, est le théâtre de leur résistance passive à l’uniformisation de la société.

Autour du livre

Publié en 1975 aux éditions Denoël, « Le beaujolais nouveau est arrivé » s’inscrit dans une période charnière de l’histoire française : la fin des Trente Glorieuses. René Fallet y dépeint une banlieue parisienne en pleine mutation, où les anciens pavillons cèdent leur place aux immeubles modernes et aux buildings. Dans ce paysage urbain bouleversé subsiste un îlot de résistance : le « Café du Pauvre », dernier bastion d’une époque révolue avec sa sciure sur le sol et son ambiance d’antan.

Les quatre protagonistes incarnent une forme singulière de contestation sociale, non pas par la révolte active mais par un refus délibéré de participer au système. Leur philosophie se résume à échapper au « métro-boulot-jus de fruits », formule qui synthétise leur vision de la société moderne aseptisée. Cette résistance passive se manifeste à travers leur mode de vie : ils privilégient les parties de belote et de 421, les discussions au comptoir, et surtout la dégustation de beaujolais.

Cette critique de la société de consommation et du progrès à tout prix s’exprime à travers une langue truculente, mêlant argot et expressions inventées. L’écriture de Fallet, achevée en seulement deux mois, puise dans le registre populaire tout en créant un vocabulaire unique qui donne sa saveur particulière au récit.

Toutefois, certains aspects du livre peuvent heurter la sensibilité contemporaine, notamment dans le traitement des personnages féminins et certains propos tenus par Captain Beaujol. Ces éléments reflètent les mentalités des années 1970, période durant laquelle l’ouvrage a été écrit.

« Le beaujolais nouveau est arrivé » a été adapté au cinéma dans un film éponyme.

Aux éditions FOLIO ; 256 pages.

7. Le triporteur (1951)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Antoine Peyralout a dix-neuf ans et une seule passion : le football. Dans sa petite ville de Vauxbrelles-en-Bourgogne, ce grand dadais de 1,66 m pour 53 kilos fuit le travail avec application. Membre de l’Amicale des Amis de la Belote et du 421 réunis, il coule des jours tranquilles entre le bistrot et les matchs du R.C. Pommard. Jusqu’au jour où ses compagnons le désignent pour aller voir la finale de la Coupe de France dans la capitale.

Pour accomplir sa mission, Antoine déniche aux enchères un triporteur décrépit. Il le sauve de la casse et le baptise Augustine avec ses amis, dans une cérémonie arrosée au pastis. Son trajet vers Paris se transforme en odyssée burlesque sur les routes secondaires, peuplées de personnages pittoresques et de situations absurdes.

Autour du livre

« Le triporteur », publié en 1951, s’inscrit dans ce que les connaisseurs nomment « la veine beaujolais » de René Fallet, par opposition à ses œuvres plus mélancoliques dites de « la veine whisky ». Cette catégorisation traduit la tonalité joyeuse et légère qui imprègne le récit, où les plaisirs simples de l’existence prennent le pas sur les tourments existentiels.

Au cœur de cette épopée bucolique se dessine une ode à la paresse érigée en art de vivre. La cité libre de Saint-Flébène en constitue l’illustration la plus éloquente : dans cette bourgade où le travail est proscrit et la sieste sacrée, les habitants s’indignent à la vue d’un cantonnier osant exercer son métier. Cette utopie miniature rassemble chiffonniers, poètes, « poivrots officiels » et autres « tourne-pouces », formant une galerie de personnages hauts en couleur aux surnoms évocateurs : Zanzi, Mammouth, Le Duc, sans oublier les mémorables filles Mouche.

La nature, sous la plume de Fallet, se métamorphose en orchestre improbable où les oiseaux jouent du xylophone tandis que les grenouilles manient le trombone, créant un concert digne de Count Basie. Même les limaces se parent de vertus mathématiques, traçant leurs trajectoires rectilignes avec une précision géométrique sur le visage des dormeurs imprudents.

Les critiques soulignent unanimement la fraîcheur inaltérée du texte, malgré les décennies écoulées. Certains évoquent les similitudes avec les écrits de Raymond Queneau et Marcel Aymé, notamment la finesse des jeux de mots. Certains lecteurs notent toutefois un essoufflement dans la description du match final, jugée trop prolixe pour les non-initiés au football.

L’adaptation cinématographique de 1957 par Jacques Pinoteau, avec Darry Cowl dans le rôle-titre, a marqué les esprits par l’interprétation zézayante de l’acteur. Néanmoins, si le film a subi l’épreuve du temps, le roman conserve sa verdeur initiale, tel un verre d’anisette qui n’aurait rien perdu de sa saveur.

Aux éditions FOLIO ; 320 pages.