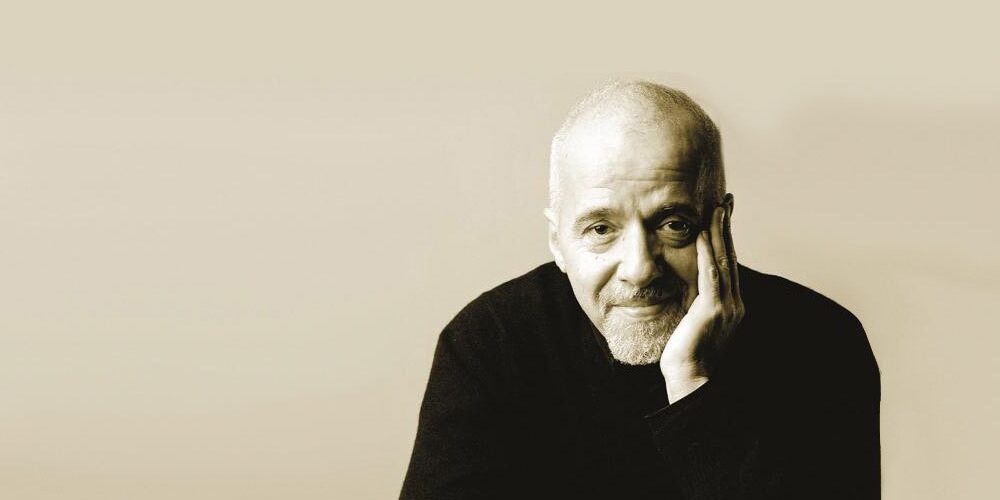

Paulo Coelho naît le 24 août 1947 à Rio de Janeiro dans une famille de la classe moyenne brésilienne. Dès son plus jeune âge, il rêve de devenir écrivain, mais ses parents, qui le destinent à une carrière d’ingénieur, s’y opposent. Son adolescence est marquée par la rébellion et des troubles psychologiques qui conduisent ses parents à le faire interner à trois reprises dans un hôpital psychiatrique entre 17 et 20 ans.

Dans les années 1960, il embrasse le mouvement hippie et voyage à travers l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Afrique du Nord. De retour au Brésil, il devient parolier et connaît le succès en collaborant notamment avec le musicien Raul Seixas. En 1974, la dictature militaire l’emprisonne et le torture pour ses textes jugés subversifs.

Le tournant de sa vie survient en 1986 lorsqu’il effectue le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette expérience spirituelle le pousse à concrétiser son rêve d’enfance : l’écriture. Il publie alors « Le pèlerin de Compostelle » (1987) puis « L’Alchimiste » (1988) qui devient un phénomène littéraire mondial avec plus de 150 millions d’exemplaires vendus.

Aujourd’hui établi à Genève avec son épouse Christina Oiticica, Paulo Coelho est l’un des auteurs les plus lus de la planète. Ses œuvres, traduites en 88 langues, se sont écoulées à plus de 350 millions d’exemplaires. Membre de l’Académie brésilienne des lettres depuis 2002 et Messager de la paix des Nations unies depuis 2007, il continue de traiter de thèmes spirituels et philosophiques à travers une écriture accessible qui touche un large public international.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Le pèlerin de Compostelle (1987)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Le pèlerin de Compostelle », premier roman de Paulo Coelho paru en 1987, relate son périple initiatique sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. En 1986, Paulo appartient à un ordre catholique secret appelé RAM (Regnus Agnus Mundi), qui mêle tradition chrétienne et pratiques ésotériques. Lors d’un rituel censé le consacrer Maître et Chevalier de l’ordre, son orgueil le fait échouer à l’ultime épreuve. Pour se racheter, son Maître lui impose une quête : il doit retrouver son épée cérémonielle, symbole de son appartenance à RAM, cachée quelque part sur le chemin de Saint-Jacques.

Paulo quitte alors son Brésil natal et rejoint Saint-Jean-Pied-de-Port, point de départ français du pèlerinage. Il y rencontre Petrus, un mystérieux Italien qui devient son guide spirituel. Ensemble, ils entament la traversée des Pyrénées vers l’Espagne. Petrus soumet Paulo à une série d’exercices rituels de la tradition RAM : la Semence pour développer sa force intérieure, la Vitesse pour apprendre la patience, la Cruauté pour maîtriser ses pensées négatives. Chaque pratique vise à transformer Paulo et à lui faire comprendre que la vraie sagesse se trouve dans la simplicité du quotidien, sur « le chemin des gens ordinaires ».

Le parcours se mue progressivement en odyssée mystique. Paulo affronte ses démons intérieurs, matérialisés sous la forme d’un chien noir menaçant. Il surmonte des épreuves physiques comme l’escalade périlleuse d’une cascade. Il découvre différentes formes d’amour – Eros l’amour passionnel, Philos l’amitié, et Agape l’amour divin. Mais ces expériences suffiront-elles à lui révéler l’emplacement de son épée ? Et surtout, parviendra-t-il à saisir la véritable signification de cette quête qui, par-delà l’objet recherché, pourrait bien transformer son âme ?

Autour du livre

La genèse de ce livre s’inscrit dans un moment charnière de la vie de Paulo Coelho. Cette expérience transformatrice sur les chemins de Compostelle marque un tournant décisif dans sa carrière d’écrivain. Les ventes, modestes au début, s’accélèrent grâce à l’implication personnelle de l’auteur dans la promotion de son œuvre. Le succès grandit jusqu’à faire de ce titre une référence pour les futurs pèlerins, contribuant significativement à la renaissance du pèlerinage dans les années qui suivent.

« Le pèlerin de Compostelle » se distingue par son mélange singulier de spiritualité chrétienne et d’ésotérisme. Les rituels de la tradition RAM, décrits avec minutie, côtoient les références bibliques et l’histoire des Templiers. Cette fusion inhabituelle suscite des réactions contrastées : certains lecteurs y voient une approche novatrice de la spiritualité, d’autres critiquent une dérive vers le mysticisme sectaire. Le livre pose notamment la question de l’authenticité du témoignage, oscillant constamment entre autobiographie et fiction.

La dimension universelle du récit transparaît à travers des réflexions sur la quête de sens et la découverte de soi. Coelho y développe sa philosophie humaniste, posant les bases de ce qui deviendra sa marque de fabrique dans ses œuvres ultérieures, notamment dans « L’Alchimiste ». Sa conception du pèlerinage comme métaphore de la vie trouve un écho particulier chez les lecteurs : « Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin. C’est toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d’y revenir ».

L’impact culturel du livre dépasse largement le cadre littéraire. Les statistiques révèlent qu’en 1986, seuls 400 pèlerins parcouraient le Chemin de Saint-Jacques. En 2005, ce nombre atteint 400 personnes par jour, beaucoup citant le livre comme source d’inspiration. Cette influence vaut à Paulo Coelho plusieurs distinctions, notamment la Médaille d’Oro de Galice en 1999, remise par le Conseil d’État espagnol. En 2008, la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle baptise même une rue à son nom en reconnaissance de sa contribution à la promotion du pèlerinage.

Les critiques soulignent la portée spirituelle et philosophique de l’œuvre. Philippe Douste-Blazy, alors Ministre de la Culture français, le décrit comme « un alchimiste pour millions de lecteurs, qui écrit des livres pour faire le bien, qui stimulent notre capacité de rêver, le désir de chercher et nous trouver nous-mêmes à travers cette recherche ». La revue chilienne Paula le qualifie de « pèlerinage fascinant », tandis que le quotidien La Nación de Buenos Aires salue « une expérience intime mêlée d’éléments révélateurs et surprenants ».

« Le pèlerin de Compostelle » connaît plusieurs adaptations, notamment un jeu vidéo d’aventure en 3D produit par Anne Carrière & Arxel Tribé. Sorti en 1998, ce jeu transpose l’histoire au XIIe siècle et intègre des illustrations du célèbre artiste français Mœbius. Paulo Coelho participe également à de nombreux documentaires sur le Chemin de Saint-Jacques pour diverses chaînes internationales, dont « El Camino de Santiago » pour la ZDF allemande en 2000, et « Pilgrimage of the soul » pour la télévision japonaise en 2001.

Aux éditions J’AI LU ; 288 pages.

2. L’Alchimiste (1988)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les plaines d’Andalousie, Santiago, un jeune berger, mène une existence paisible auprès de ses brebis. Ancien séminariste ayant renoncé à la prêtrise contre l’avis de ses parents, il préfère la vie au grand air tout en cultivant son esprit par la lecture. Un rêve récurrent le tourmente : il y voit un trésor enfoui près des pyramides d’Égypte. Après avoir consulté une bohémienne qui interprète ce songe comme prophétique, il rencontre un mystérieux vieillard se présentant comme Melchisédech, roi de Salem. Ce dernier l’encourage à suivre sa « Légende personnelle » et lui remet deux pierres aux pouvoirs divinatoires.

Santiago vend son troupeau et s’embarque pour l’Afrique. À Tanger, il perd toutes ses économies après avoir été dépouillé par un escroc. Pour poursuivre sa quête, il trouve un emploi chez un marchand de cristaux dont il transforme la modeste échoppe en commerce prospère. Dans une caravane traversant le Sahara, il fait la connaissance d’un Anglais à la recherche d’un alchimiste capable de transformer le plomb en or. Contraints par une guerre tribale de s’arrêter dans une oasis, Santiago et Fatima, une jeune femme dont il tombe éperdument amoureux, y rencontrent un mystérieux alchimiste.

Ce sage lui enseigne à déchiffrer les signes de l’univers et à communiquer avec l’âme du monde. Malgré son amour pour Fatima, Santiago doit choisir entre rester auprès d’elle ou poursuivre sa quête initiatique vers les pyramides. L’alchimiste lui rappelle qu’un amour véritable ne doit jamais entraver l’accomplissement de sa propre destinée…

Autour du livre

Paulo Coelho a rédigé « L’Alchimiste » en seulement deux semaines en 1987, affirmant que l’histoire était déjà inscrite dans son âme. Le fil conducteur de l’intrigue puise sa source dans les « Mille et Une Nuits », plus précisément dans « onze lignes » de ce recueil. Cette trame narrative se retrouve également dans une nouvelle de Jorge Luis Borges, « Le Conte des deux rêveurs » (1931), elle-même inspirée d’un récit de l’historien arabe al-Ishaqi. Une légende similaire concerne Isaac Jakubowicz, fondateur d’une synagogue de Cracovie.

Le prologue du roman cite presque mot pour mot un poème en prose d’Oscar Wilde, « Le Disciple ». L’œuvre intègre également de nombreuses références bibliques et s’articule autour de « quatre clés fondamentales de l’alchimie » selon l’auteur : les Signes, l’Âme du Monde, la Légende personnelle et le Langage du Cœur.

Le parcours éditorial de « L’Alchimiste » illustre parfaitement le message du livre sur la persévérance. Le premier tirage s’est écoulé à moins de mille exemplaires, et Coelho a dû insister considérablement pour trouver un nouvel éditeur. En France, la plupart des maisons d’édition ont décliné le manuscrit. C’est Marion Mazauric, alors directrice littéraire chez J’ai lu, qui a pressenti le potentiel du livre, mais elle a dû attendre que les Éditions Anne Carrière acquièrent les droits pour obtenir une réédition en format poche.

Le livre s’est finalement imposé comme un phénomène d’édition mondial avec 150 millions d’exemplaires vendus et des traductions dans 80 langues. Son vingtième anniversaire a donné lieu à une exposition itinérante dans plusieurs métropoles internationales.

Les critiques se divisent radicalement sur la valeur de l’œuvre. Guy Renotte attribue son immense succès à la simplicité du langage et à l’accessibilité de son message spirituel. Le texte, parsemé d’aphorismes consensuels, permet à chacun d’y puiser selon sa sensibilité et sa vision du monde. Pour André Clavel, il s’agit d’un « étrange éloge de la désertion mentale », tandis que Patrick Tudoret y voit un « syncrétisme gentillet ». D’autres critiques ont souligné la vision égocentrique de la perception du monde, notamment dans l’attitude du protagoniste face aux conflits du désert, qu’il ne perçoit que comme des obstacles à son propre accomplissement. Thérèse Nadeau-Lacour souligne l’importance du prologue comme clé de lecture : la référence au mythe de Narcisse d’Oscar Wilde permet au lecteur de voir se refléter sa propre « Légende personnelle » sans nécessairement approfondir les conceptions ésotériques de l’auteur.

Plusieurs projets d’adaptation cinématographique se sont succédé depuis 2004. Laurence Fishburne devait initialement réaliser le film avec Idris Elba dans le rôle principal, mais fin 2020, le projet n’avait toujours pas abouti. En 2023, Legendary Entertainment a acquis les droits d’adaptation avec TriStar Pictures et Palmstar Media, Jack Thorne étant attaché au scénario. Une adaptation en manga par Tamaki Nakamura est prévue pour novembre 2024 sous le label Kadokawa Masterpiece Comics.

Aux éditions J’AI LU ; 160 pages.

3. Brida (1990)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En août 1983, Brida O’Fern, une jeune Irlandaise de vingt-et-un ans, part à la recherche d’un mage solitaire qui vit dans les forêts près de Dublin. Dévorée par le désir d’apprendre la magie, elle supplie cet homme mystérieux de lui enseigner son art. Le Magus, gardien de la Tradition du Soleil, accepte de la prendre comme élève, mais la soumet immédiatement à une épreuve redoutable : passer une nuit entière, seule, au cœur de la forêt.

Après cette initiation, Brida rencontre une seconde mentor à Dublin, Wicca, qui lui enseigne la Tradition de la Lune. Cette sorcière expérimentée lui apprend à lire les cartes du tarot, à communiquer avec les esprits de la forêt et à percevoir les énergies invisibles qui nous entourent. Sous la tutelle de ces deux maîtres, Brida découvre qu’elle possède un don particulier : celui d’entendre des voix provenant d’une autre dimension.

Un bouleversement survient lorsque la jeune femme apprend l’existence des « Autres Parties » – ces âmes jumelles destinées à se retrouver. Le Magus reconnaît en Brida son autre moitié dès leur première rencontre, mais garde le silence. La situation se complique davantage, car Lorens, le petit ami de Brida, pourrait également être une de ses âmes sœurs. Tiraillée entre ces deux hommes et sa vocation de sorcière, Brida doit choisir sa voie avant l’équinoxe de printemps, moment où elle sera officiellement initiée lors d’une mystérieuse cérémonie appelée le Sabbat.

Autour du livre

Ce roman de Paulo Coelho puise sa source dans une rencontre réelle. Fin 1989, lors d’un pèlerinage dans les Pyrénées, l’écrivain fait la connaissance d’une Irlandaise nommée Brida O’Fern, Maîtresse de l’ordre catholique de RAM (Regnus Agnus Mundi). Pendant plusieurs soirées dans un café de Lourdes, elle lui raconte son histoire. Bien qu’elle accepte dans un premier temps que Coelho en fasse un livre, elle émet par la suite des réserves, s’interrogeant sur la réception d’une expérience si personnelle. L’auteur décide alors d’abandonner son projet initial sur le chemin de Rome pour s’inspirer librement du parcours de cette femme.

« Brida » se distingue par son mélange audacieux entre spiritualité chrétienne et traditions païennes. Cette fusion inhabituelle constitue l’une des originalités majeures du texte : les sorcières y sont présentées comme des femmes profondément croyantes qui intègrent les rituels de la Wicca à leur foi catholique. Le livre développe également une réflexion sur les différentes voies d’accès à la sagesse féminine, incarnées par quatre archétypes : la Vierge qui vit dans la solitude, la Sainte qui se dévoue aux autres, la Martyre qui trouve la révélation dans la souffrance, la Sorcière qui l’atteint par le plaisir.

Le symbolisme y occupe aussi une place centrale. Le mestolo (louche en bois) apparaît comme l’emblème secret des sorcières persécutées. Les traditions du Soleil et de la Lune évoquent la dualité entre le masculin et le féminin. Les rituels décrits – lecture des tarots, danse au rythme de la Terre, communion avec les esprits de la forêt – tissent un univers où le mystique côtoie le quotidien.

Les critiques littéraires ont réservé un accueil contrasté à ce roman. Si certains saluent la poésie de l’écriture et la profondeur des réflexions sur l’amour et la spiritualité, d’autres jugent l’intrigue trop ésotérique et reprochent au texte son manque d’ancrage dans la réalité irlandaise. La majorité s’accorde néanmoins pour reconnaître l’habileté de Coelho à traiter des thèmes universels comme la quête de soi et la recherche de l’amour véritable.

« Brida » a connu un succès commercial significatif lors de sa sortie en 1990. Traduit en 44 langues, de l’afrikaans à l’ukrainien, le roman a été adapté en feuilleton télévisé par la chaîne brésilienne TV Manchete. Cette adaptation n’a toutefois pas rencontré le succès escompté et s’est interrompue avant son terme.

Aux éditions J’AI LU ; 288 pages.

4. Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré (Et le septième jour #1, 1994)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans ce roman publié en 1994, premier volet de la trilogie « Et le septième jour », Paulo Coelho narre l’histoire de Pilar, une jeune femme indépendante qui mène une existence paisible à l’université de Saragosse. Sa vie bascule lorsqu’elle reçoit une lettre de son ami d’enfance, devenu entre-temps un prédicateur de renom. Il l’invite à assister à l’une de ses conférences à Madrid. Les retrouvailles ravivent leur complicité d’antan, mais révèlent aussi les changements profonds qui se sont opérés en eux : lui possède désormais le don de guérison et s’apprête à entrer au séminaire, tandis qu’elle reste attachée à ses projets de vie conventionnelle.

Le duo part alors dans une traversée des Pyrénées françaises, un périple qui les conduit notamment à Lourdes. Durant cette semaine cruciale, du 4 au 10 novembre 1993, leur relation évolue au rythme des confidences et des questionnements spirituels. L’homme dévoile à Pilar sa vision d’un Dieu aux traits féminins, incarné par la Vierge Marie, et lui confie son amour resté intact depuis l’enfance. Mais ce rapprochement place les deux protagonistes face à un dilemme déchirant : lui devra choisir entre sa vocation religieuse et son amour pour Pilar, tandis qu’elle devra décider si elle est prête à abandonner ses certitudes pour une vie moins rangée.

Autour du livre

Le titre s’inspire directement du Psaume 137 qui débute par « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion ». Cette référence biblique annonce d’emblée la dimension spirituelle de l’œuvre, qui mêle intimement quête amoureuse et questionnements religieux.

La narration adopte la forme d’un journal intime tenu par Pilar, qui écrit pour « transformer la tristesse en nostalgie, la solitude en souvenirs ». Cette écriture à la première personne permet de suivre son cheminement intérieur, ses doutes et ses prises de conscience. Paulo Coelho développe à travers son personnage une réflexion sur la nature du don de soi en amour : « On n’aime pas parce qu’on veut faire le bien, ou aider, ou protéger quelqu’un. En agissant ainsi, nous voyons dans le prochain un simple objet, et nous nous voyons nous-même comme des personnes généreuses et sages. Aimer, c’est communiquer avec l’autre, et découvrir en lui l’étincelle de Dieu. »

L’originalité de l’œuvre tient notamment dans sa vision du divin, qui s’écarte des représentations traditionnelles pour proposer une conception plus équilibrée entre masculin et féminin. Cette dualité se manifeste particulièrement dans le personnage du séminariste, partagé entre son aspiration mystique et son amour terrestre.

Traduit dans 44 langues, « Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré » constitue le premier volet d’une trilogie complétée par « Veronika décide de mourir » et « Le Démon et mademoiselle Prym ». Chaque tome relate une semaine dans la vie d’une personne ordinaire confrontée à des événements extraordinaires.

Si certains critiques saluent la sensibilité de l’écriture et la profondeur des questionnements spirituels, d’autres reprochent au texte un certain manichéisme et une tendance au prêchi-prêcha. Le Prix Nobel Kenzaburō Ōe compte néanmoins parmi les admirateurs déclarés de Paulo Coelho.

Aux éditions J’AI LU ; 224 pages.

5. Veronika décide de mourir (Et le septième jour #2, 1998)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le 11 novembre 1997, Veronika, une jeune Slovène de vingt-quatre ans, prend la décision de mettre fin à ses jours. Cette bibliothécaire, qui mène pourtant une existence paisible dans un appartement à Ljubljana, ne trouve plus aucun sens à sa vie. Ni heureuse ni malheureuse, elle souffre simplement d’une profonde lassitude face à la monotonie de son existence et à l’absurdité du monde. Elle choisit d’avaler quatre boîtes de somnifères, espérant une mort douce qui ne défigurera pas son corps. Mais sa tentative échoue et elle se réveille à l’hôpital psychiatrique de Villete. Le médecin-chef, le docteur Igor, lui annonce alors une nouvelle bouleversante : les médicaments ont irrémédiablement endommagé son cœur et il ne lui reste plus que cinq jours à vivre.

Durant ce bref sursis, Veronika fait la connaissance de plusieurs patients aux parcours singuliers. Elle rencontre Zedka, une femme souffrant de dépression qui s’évade dans d’autres mondes grâce à des injections d’insuline ; Maria, une avocate victime de crises de panique qui a choisi délibérément de rester internée ; et Eduard, un jeune schizophrène mutique, fils d’ambassadeur dont les parents ont brisé son rêve de devenir peintre.

À leur contact, Veronika commence à s’interroger sur la notion même de folie et sur les normes qu’impose la société. Alors que la mort approche inexorablement, elle découvre paradoxalement une liberté nouvelle qui lui permet d’exprimer sa véritable nature, notamment à travers le piano, sa passion contrariée. Une relation particulière se noue entre elle et Eduard, qui semble particulièrement sensible à sa musique…

Autour du livre

Le choix de situer l’action en Slovénie ne relève pas du hasard. Paulo Coelho s’inspire d’un article du magazine Homme qui demandait « Où est la Slovénie ? », question qui devient un élément déclencheur dans le récit. Le pays, fraîchement sorti de l’ex-Yougoslavie, symbolise les thèmes de l’identité et de la reconstruction qui traversent le roman.

Les thématiques abordées puisent leur authenticité dans la propre expérience de l’auteur. Paulo Coelho a lui-même été interné à trois reprises dans sa jeunesse par ses parents, qui ne comprenaient pas son désir de devenir écrivain. Cette expérience transparaît particulièrement dans le personnage d’Eduard, jeune artiste incompris.

Le roman s’inscrit dans une trilogie intitulée « Et le septième jour », aux côtés de « Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré » (1994) et « Le Démon et mademoiselle Prym » (2000). Ces trois œuvres partagent une même temporalité : elles racontent chacune une semaine décisive dans la vie de personnes ordinaires confrontées soudainement à l’amour, la mort ou le pouvoir.

L’impact sociétal du roman a vite dépassé le cadre littéraire. Au Brésil, sa lecture en séance plénière par le sénateur Eduardo Suplicy a contribué à l’adoption d’une loi réglementant les internements psychiatriques, qui stagnait depuis dix ans au Congrès. En 2000, la notoriété du livre a valu à Coelho une invitation à participer au Tribunal Russell sur les droits humains, consacré cette année-là aux internements arbitraires en institutions psychiatriques.

Rainer Traub, dans Der Spiegel, souligne comment le livre permet aux lecteurs de se reconnaître dans leurs propres faiblesses et aspirations. Umberto Eco confie dans Focus que « Veronika décide de mourir » est son livre préféré de Paulo Coelho, celui qui l’a « vraiment touché profondément ». Le roman a d’ailleurs été nominé pour l’International IMPAC Dublin Literary Award et figure parmi les cent livres préférés des lecteurs allemands selon un sondage de la ZDF en 2003.

Au cinéma, deux adaptations ont vu le jour : une première japonaise en 2005 par Kei Horie, puis une américaine en 2009 réalisée par Emily Young, avec Sarah Michelle Gellar dans le rôle-titre. Le roman a également inspiré plusieurs adaptations théâtrales à travers le monde, notamment en Slovénie, en Estonie et aux États-Unis. Dans le domaine musical, il a donné naissance au morceau « Saint Veronika » du groupe canadien Billy Talent et à l’album éponyme du groupe de doom metal danois Saturnus.

Aux éditions J’AI LU ; 224 pages.

6. Le Démon et mademoiselle Prym (Et le septième jour #3, 2000)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un village isolé des montagnes Viscos, la vie s’écoule paisiblement pour ses 281 habitants. Seule jeune femme à ne pas avoir quitté cette bourgade vieillissante, Chantal Prym travaille comme serveuse à l’unique hôtel du village. Un jour, un mystérieux étranger s’installe pour une semaine et bouleverse l’ordre établi avec une proposition diabolique : il promet dix lingots d’or aux villageois si l’un d’entre eux est assassiné dans les sept jours. Pour s’assurer de la transmission de son message, il révèle à Chantal l’emplacement d’un onzième lingot qu’elle pourra garder si elle accepte d’être sa messagère.

Cet étrange personnage est un ancien fabricant d’armes qui a perdu sa femme et ses filles dans un attentat terroriste. Depuis, une question le tourmente : l’être humain est-il fondamentalement bon ou mauvais ? Pour obtenir sa réponse, il a choisi ce village réputé pour son honnêteté comme terrain d’expérimentation. Berta, doyenne du village qui passe ses journées à observer les allées et venues depuis son perron, reconnaît immédiatement en lui le démon dont son défunt mari lui avait prédit la venue.

Pendant trois jours, Chantal garde le secret, déchirée entre l’appât du gain et sa bonne conscience. Quand elle se décide enfin à parler, sa révélation provoque un séisme dans la communauté. Les villageois, confrontés à la possibilité de sauver leur village du déclin grâce à ces lingots d’or, commencent à envisager l’impensable. Une série de réunions est organisée pour débattre de cette offre tentatrice. Les citoyens jusque-là paisibles ne tardent pas à se transformer en bourreaux chargés de désigner leur future victime.

Autour du livre

Paulo Coelho conçoit ce roman comme le dernier volet d’une trilogie intitulée « Et le septième jour » aux côtés de « Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré » (1994) et « Veronika décide de mourir » (1998). Les trois ouvrages partagent une unité de temps – sept jours – durant lesquels des personnes ordinaires se trouvent confrontées à des choix existentiels liés à l’amour, la mort ou le pouvoir. L’auteur considère en effet que les bouleversements profonds surviennent souvent dans des laps de temps très courts, lorsque la vie nous met au défi de manière inattendue.

L’inspiration du roman trouve sa source dans un voyage de Coelho dans le village français de Viscos, à la frontière espagnole. Une curieuse sculpture sur la fontaine de la place principale, représentant un jet d’eau jaillissant d’un soleil directement dans la bouche d’un crapaud, l’intrigue particulièrement. Incapable d’en comprendre la signification malgré ses questions aux habitants, cette image mystérieuse le hante pendant des mois jusqu’à ce qu’il décide de l’utiliser comme représentation symbolique du Bien et du Mal dans son récit. Par ailleurs, la Plaza Prim de Barcelone lui inspire le patronyme de son héroïne.

Par-delà son intrigue, le roman soulève des interrogations fondamentales sur la nature humaine. L’étranger, qui a perdu sa femme et ses filles dans un attentat terroriste, cherche à prouver que tous les hommes sont capables de basculer dans le Mal si on leur en donne l’occasion. Les habitants de Viscos deviennent ainsi les représentants de l’humanité entière dans cette expérience morale. La présence de personnages surnaturels comme le démon de l’étranger ou l’ange et le démon qui se disputent l’âme de Chantal ajoute une dimension allégorique au récit.

L’ouvrage a connu un succès international avec des traductions dans 44 langues, de l’albanais au vietnamien. La critique s’est montrée partagée sur cette parabole philosophique. Certains saluent la profondeur de la réflexion sur le libre arbitre et la capacité de l’auteur à traiter de thèmes existentiels de manière accessible. D’autres déplorent un manque de subtilité dans le traitement du conflit entre le Bien et le Mal, ainsi qu’une tendance au didactisme. La dimension allégorique du récit est régulièrement comparée aux moralités médiévales.

Aux éditions J’AI LU ; 192 pages.

7. La cinquième montagne (1996)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au IXe siècle avant notre ère, le prophète Élie reçoit l’ordre divin de quitter Israël. En effet, le royaume est tombé sous l’emprise de la reine Jézabel, une princesse phénicienne qui a épousé le roi Achab et impose le culte du dieu Baal. Dans sa volonté d’éradiquer les prophètes fidèles au dieu unique, elle ordonne leur massacre.

Élie, âgé de vingt-trois ans, fuit vers la cité phénicienne de Sarepta (nommée Akbar par ses habitants). Là, il trouve refuge chez une veuve et son fils, comme le lui a prédit son ange gardien. Malgré son statut d’étranger et d’ennemi de la reine, il s’intègre progressivement à la vie de la cité.

Mais son existence paisible bascule lorsque le fils de la veuve meurt. Les habitants, qui tiennent Élie pour responsable, l’obligent à gravir la cinquième montagne où résident selon eux les dieux. Durant cette épreuve, le prophète va devoir affronter ses doutes les plus profonds. Dans le même temps, la menace assyrienne se profile aux portes de la ville…

Autour du livre

Paulo Coelho délaisse ici l’univers contemporain pour s’emparer d’un épisode biblique issu du Premier Livre des Rois. Si le romancier brésilien conserve la trame narrative originelle, il l’enrichit considérablement en développant les tourments intérieurs d’Élie. Le prophète n’apparaît plus comme une figure monolithique et infaillible, mais comme un homme en proie aux questionnements, aux hésitations et à la révolte. Cette dimension psychologique constitue l’un des principaux apports de Coelho à ce récit millénaire.

L’écriture se teinte d’une coloration mystique sans jamais sombrer dans le prêche. Les dialogues entre Élie et son ange gardien offrent un contrepoint philosophique aux péripéties narratives. À travers eux se dessine une réflexion sur le libre arbitre, la prédestination et la nature même de la foi. Le roman interroge également la notion de tragédie : faut-il la considérer comme une punition divine ou comme une épreuve permettant à l’homme de se surpasser ?

La relation entre Élie et la veuve qui l’accueille constitue l’un des fils rouges du récit. Coelho insuffle une dimension amoureuse à peine esquissée dans le texte biblique, créant ainsi une tension dramatique supplémentaire. Le prophète se retrouve tiraillé entre sa mission divine et ses sentiments humains.

La reconstitution historique ne verse jamais dans l’érudition gratuite. Les descriptions de la cité phénicienne, de ses coutumes et de ses rites religieux s’intègrent naturellement au récit. L’antagonisme entre le monothéisme israélite et le polythéisme phénicien trouve un écho particulier dans les conflits qui agitent encore aujourd’hui le Proche-Orient.

Les critiques littéraires ont réservé un accueil contrasté à « La cinquième montagne ». Si certains saluent la capacité de Coelho à moderniser un texte ancien tout en préservant sa dimension spirituelle, d’autres lui reprochent de s’enfermer dans un cadre trop biblique qui briderait son écriture. La presse souligne néanmoins l’habileté avec laquelle le romancier parvient à tisser des liens entre cette histoire millénaire et les questionnements contemporains sur le sens de l’existence.

En s’attaquant à un matériau biblique, Coelho démontre sa capacité à sortir du registre de développement personnel qui a fait son succès avec « L’Alchimiste », tout en conservant sa marque de fabrique : une quête spirituelle doublée d’une méditation sur le destin.

Aux éditions J’AI LU ; 320 pages.

8. Onze minutes (2003)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Maria, une jeune Brésilienne du Nordeste, rêve d’aventure et de grand amour. Déçue par ses premières expériences sentimentales, elle part pour Rio de Janeiro où elle rencontre un Suisse qui lui propose de devenir danseuse de cabaret à Genève. Elle y voit l’opportunité d’une nouvelle vie et accepte. Mais à son arrivée en Suisse, la réalité se révèle bien différente de ses espérances : le salaire promis fond comme neige au soleil et elle se retrouve rapidement sans emploi. À court d’argent, elle fait le choix de se prostituer au Copacabana, un bar situé rue de Berne, au cœur du quartier rouge de Genève.

Maria prévoit de pratiquer ce métier pendant un an, le temps d’amasser suffisamment d’argent pour rentrer au Brésil et acheter une ferme pour ses parents. Elle s’interdit de tomber amoureuse et apprend à séparer son corps de son âme. Mais sa rencontre avec Ralf Hart, un jeune peintre qui perçoit sa « lumière intérieure », vient bouleverser tous ses plans. Maria se retrouve alors tiraillée entre ses fantasmes sexuels et son amour naissant pour cet homme qui lui fait découvrir une nouvelle approche de la sexualité.

Autour du livre

L’idée d’écrire un livre sur la sexualité germait depuis longtemps dans l’esprit de Paulo Coelho. Dans les années 1970, adolescent, il lit « The Seven Minutes » d’Irving Wallace qui traite de la censure américaine sur le sexe. Cette lecture marque profondément l’auteur qui commence à imaginer son propre livre sur le sujet. L’inspiration définitive survient en 1999 à Mantova, lorsqu’une prostituée brésilienne lui confie sa biographie. Bien que le manuscrit soit refusé par sa maison d’édition, Coelho rencontre l’autrice qui l’invite à découvrir son univers professionnel. Par la suite, lors d’un après-midi à Genève, plusieurs autres prostituées partagent leurs expériences avec l’écrivain. Parmi ces récits, l’histoire de « Maria » (nom d’emprunt) le marque particulièrement. Cette femme, désormais mariée et mère de deux filles à Lausanne, inspire directement le personnage principal du roman.

« Onze minutes » se démarque significativement du reste de la bibliographie de Coelho. Le titre fait référence à la durée moyenne d’un rapport sexuel tarifé selon les calculs de Maria. Si le livre comporte certaines scènes osées, il ne s’apparente pas pour autant à un roman érotique. Coelho y met en scène une réflexion sur la nature de l’amour et du désir, questionnant la possibilité d’une réconciliation entre sexualité et spiritualité. La narration alterne entre le récit principal et les extraits du journal intime de Maria, offrant un double niveau de lecture qui enrichit la compréhension psychologique du personnage.

Le roman aborde frontalement des thématiques sensibles comme la prostitution, le sado-masochisme et la quête d’identité sexuelle. La construction du personnage de Maria s’avère particulièrement réussie : loin des clichés sur la prostitution, elle apparaît comme une femme lucide qui fait ses propres choix. Son parcours initiatique la conduit d’une vision mercantile de la sexualité vers une compréhension plus profonde de l’union des corps et des âmes.

Les critiques se sont montrés divisés face à cette œuvre atypique. Certains saluent la capacité de Coelho à traiter des sujets intimes sans moralisme ni dogmatisme, appréciant sa manière d’aborder des thèmes existentiels à travers le prisme de la sexualité. D’autres, en revanche, lui reprochent une vision édulcorée de la prostitution, négligeant les aspects sombres de ce milieu comme la drogue, la violence ou les réseaux mafieux. Plusieurs lecteurs s’interrogent également sur la crédibilité de certaines situations, notamment la transformation soudaine de Maria d’une jeune fille naïve en une femme philosophe capable d’écrire de solides réflexions dans son journal.

Publié en 2003 aux éditions Rocco à Rio de Janeiro, « Onze minutes » est devenu un best-seller international, vendu à plus de 6 millions d’exemplaires et traduit dans 39 langues. Il figure notamment pendant six semaines à la première place de la liste des best-sellers du Spiegel en 2003.

Aux éditions J’AI LU ; 384 pages.

9. Le Zahir (2005)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Un écrivain célèbre mène une existence privilégiée à Paris, jusqu’au jour où son épouse Esther, correspondante de guerre, disparaît mystérieusement. D’abord soupçonné par la police et la presse, il finit par comprendre qu’elle est partie volontairement, sans laisser de traces. Cette disparition inexpliquée devient son « zahir » – un concept issu de la tradition islamique désignant ce qui, une fois touché ou vu, ne peut plus être oublié et occupe progressivement toutes les pensées jusqu’à l’obsession.

Pour retrouver celle qu’il aime, le narrateur entame un parcours sinueux qui le conduit à rencontrer Mikhail, un jeune Kazakh mystérieux qui fut le dernier à voir Esther. Entre Paris et le Kazakhstan, guidé par ce personnage énigmatique qui prétend entendre des voix, l’écrivain se lance dans une quête qui le pousse à réexaminer son existence, son mariage et sa conception de l’amour. Mais pour retrouver Esther, ne doit-il pas d’abord se retrouver lui-même ?

Autour du livre

« Le Zahir » s’inscrit dans la continuité thématique de « L’Alchimiste », autre roman majeur de Coelho, en développant le thème du pèlerinage intérieur. L’auteur y tisse un récit semi-autobiographique – il avoue lui-même que 60 % du contenu provient de sa propre vie. La journaliste britannique Christina Lamb a notamment servi d’inspiration pour le personnage d’Esther.

Le roman interroge les mécanismes du couple et la possibilité de maintenir vivante la flamme de l’amour une fois passée la période de passion initiale. Coelho compare le mariage à deux rails de chemin de fer qui, bien que parallèles à l’infini, ne se rejoignent jamais. Cette métaphore illustre la tension permanente entre proximité et distance au sein du couple.

Le romancier brésilien y propose une réflexion sur la liberté individuelle au sein de la relation amoureuse. À travers le personnage d’Esther, il questionne les contraintes sociales et les schémas préétablis qui emprisonnent les individus. Coelho aborde également la thématique du chamanisme et des croyances traditionnelles, notamment lors des passages situés au Kazakhstan.

La publication du roman a suivi un parcours inhabituel : il fut d’abord publié en Iran, en langue perse, pour des raisons de protection des droits d’auteur, le pays n’ayant jamais signé d’accord international sur le copyright. Quelques mois après sa parution, le livre fut cependant interdit lors de la 18e Foire internationale du livre de Téhéran. Malgré cette interdiction, « Le Zahir » connut un succès international et fut traduit dans 44 langues.

Les critiques se sont montrées partagées. Klaus Nüchtern, dans le journal allemand Die Zeit, a livré un avis particulièrement sévère en 2005, affirmant que « des millions de lecteurs peuvent se tromper » et que ce serait son « premier et dernier Coelho ». D’autres ont critiqué l’égocentrisme manifeste du narrateur et le caractère répétitif de certains passages. Néanmoins, plusieurs critiques ont salué la densité des réflexions sur l’amour et le couple, ainsi que la manière dont l’auteur parvient à transmettre un message spirituel à travers une histoire apparemment simple.

Aux éditions J’AI LU ; 288 pages.

10. La sorcière de Portobello (2006)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« La sorcière de Portobello » commence par une révélation brutale : Athéna, une jeune femme mystérieuse vivant à Londres, vient d’être assassinée. Pour comprendre ce qui a mené à sa mort, un journaliste recueille les témoignages de ceux qui l’ont côtoyée.

Sherine Khalil, qui se fait appeler Athéna, naît en Roumanie dans une tribu gitane. Sa mère biologique, craignant le rejet de sa communauté – le père étant un étranger – l’abandonne dans un orphelinat. Un couple de Libanais fortunés l’adopte et lui offre une éducation privilégiée à Beyrouth. Dès son enfance, elle manifeste une sensibilité spirituelle hors du commun. Elle connaît les Évangiles par cœur et prétend voir des anges.

La guerre civile au Liban force la famille à s’installer à Londres. À dix-neuf ans, Athéna abandonne ses études d’ingénierie pour épouser Lukás Jessen-Petersen avec qui elle a un fils, Viorel. Le couple, trop jeune et démuni, divorce rapidement. Le refus de l’Église de lui donner la communion en raison de son divorce provoque chez Athéna une rupture radicale avec le catholicisme.

Cette exclusion déclenche une quête identitaire qui la mène d’abord en Roumanie où elle retrouve sa mère biologique, puis à Dubaï où elle étudie la calligraphie auprès d’un maître bédouin. De retour à Londres, elle découvre le pouvoir de la danse comme moyen d’atteindre des états de conscience supérieurs. Elle commence à enseigner ses pratiques spirituelles, mêlant culte de la « Grande Mère », transe et rituels ancestraux.

Son influence grandit rapidement. Des centaines de personnes se pressent à ses enseignements dans le quartier de Portobello. Mais ses méthodes non conventionnelles et son rejet des dogmes religieux lui attirent des ennemis. Alors que sa notoriété atteint son apogée, des lettres de menace lui parviennent…

Autour du livre

Avec « La sorcière de Portobello », Paulo Coelho choisit une structure narrative originale : l’histoire se construit exclusivement à travers les témoignages de onze personnes qui ont croisé la route d’Athéna. Cette approche polyphonique crée un effet kaléidoscopique où chaque narrateur apporte sa perception subjective du personnage principal, tout en révélant ses propres préjugés et motivations. Cette construction fragmentée souligne le mystère qui entoure Athéna et questionne la nature même de la vérité.

Le personnage d’Athéna incarne les quatre archétypes féminins traditionnels : la vierge, dont la quête naît de son indépendance totale ; la martyre, qui trouve sa voie à travers la souffrance ; la sainte, qui se dévoue sans attendre de retour ; et la sorcière, qui recherche le plaisir sans limite. Cette synthèse complexe en fait un personnage qui transcende les catégories habituelles.

Les thèmes centraux gravitent autour de la spiritualité féminine et du retour à la religion de la Déesse. Coelho interroge la place de la femme dans les religions traditionnelles et propose une réflexion sur la nature du divin au féminin. Il questionne également le courage nécessaire pour rester fidèle à soi-même face aux pressions sociales et religieuses.

La réception critique s’avère contrastée. Certains saluent l’originalité de la construction narrative et la profondeur de la réflexion spirituelle. D’autres critiquent une surcharge de références ésotériques dans la dernière partie du livre. Les avis divergent particulièrement sur le traitement des thèmes spirituels : tandis que des lecteurs y voient une approche rafraîchissante de la spiritualité contemporaine, d’autres jugent le propos trop ésotérique.

Le livre s’inscrit dans la continuité des œuvres de Paulo Coelho qui abordent les frontières entre spiritualité traditionnelle et moderne, entre dogme religieux et expérience mystique. L’auteur brésilien s’appuie notamment sur sa propre expérience de rupture avec l’Église catholique, comme il le mentionne dans les interviews citées dans le texte : « Cela fait très longtemps qu’ils ne m’ont plus laissé entrer là-bas [l’Église]. »

Aux éditions J’AI LU ; 288 pages.