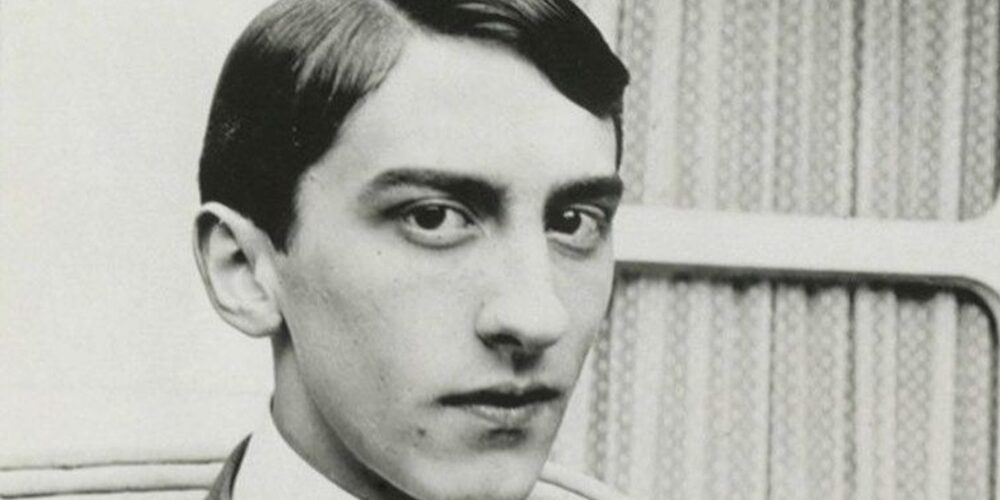

Raymond Radiguet naît le 18 juin 1903 à Saint-Maur-des-Fossés. Son père est illustrateur. Après une scolarité au lycée Charlemagne qu’il abandonne en 1914, il se plonge dans la lecture des classiques et découvre sa vocation d’écrivain. À 14 ans, il vit une liaison avec Alice Saunier, une institutrice de neuf ans son aînée, qui lui inspirera plus tard son roman « Le Diable au corps » (1923).

À 15 ans, il se lance dans le journalisme et fait son entrée dans les cercles artistiques de Montparnasse où il côtoie peintres et poètes. La rencontre décisive survient en juin 1919 lorsqu’il fait la connaissance de Jean Cocteau, qui devient son mentor et ami. Ils fondent ensemble la revue Le Coq en 1920.

Malgré une vie privée tumultueuse, Radiguet s’impose une discipline d’écriture rigoureuse. Il termine « Le Diable au corps » en 1921, qui connaît un succès retentissant lors de sa publication en 1923. Il écrit ensuite « Le Bal du comte d’Orgel », mais ne verra pas sa publication. Le 12 décembre 1923, à seulement 20 ans, il meurt de la fièvre typhoïde à Paris.

Talent fulgurant de la littérature française, Radiguet laisse une œuvre remarquable composée de deux romans majeurs, de poèmes et de textes divers, qui témoignent d’une maturité étonnante pour son jeune âge. Il repose aujourd’hui au cimetière du Père-Lachaise.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Le Diable au corps (1923)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1914, alors que la France entre en guerre, François n’a que douze ans. Trop jeune pour être mobilisé, il vit ces années de conflit comme « quatre ans de grandes vacances ». À quinze ans, il rencontre Marthe, une jeune femme de dix-huit ans qui s’apprête à épouser Jacques, un soldat parti au front. Entre les deux adolescents naît une passion dévorante, favorisée par l’absence du fiancé et l’indulgence des parents de François.

Leur liaison se développe dans une petite ville au bord de la Marne, sous le regard réprobateur des voisins. François, manipulateur et possessif, tyrannise Marthe qui lui voue pourtant un amour absolu. L’adolescent dicte même à sa maîtresse les lettres tendres qu’elle envoie à son fiancé. La situation se complique quand Marthe tombe enceinte. Elle meurt en couches, laissant un enfant que Jacques croit être le sien.

Autour du livre

La publication du « Diable au corps » en 1923 provoque un véritable scandale dans la France d’après-guerre. À peine cinq ans après l’armistice, alors que le pays compte 1,35 million de morts et s’attelle à construire des monuments aux morts dans chaque commune, la thématique du livre heurte profondément : une femme de soldat trompe son mari pendant qu’il combat dans les tranchées. Plus provocant encore, le narrateur qualifie ces années de conflit de « quatre ans de grandes vacances », ce qui suscite l’indignation des anciens combattants.

Bernard Grasset orchestre habilement le lancement du livre avec une stratégie publicitaire inédite pour l’époque. Des réclames paraissent dans les journaux, notamment dans L’Action française. Une bande-annonce projetée lors des actualités cinématographiques s’ouvre sur la phrase « Le plus jeune romancier de France » et montre l’auteur en train de signer son contrat. Le 12 avril 1923, l’éditeur annonce déjà 50 000 exemplaires vendus.

La presse s’empare du sujet et surnomme Radiguet le « Bébé Cadum de la littérature ». Malgré ses dénégations, l’histoire s’inspire en partie de sa liaison avec Alice Saunier, une voisine de 23 ans qui donnait des cours à domicile et dont le fiancé était parti au front. Jean Cocteau joue un rôle crucial dans la genèse du livre : il aurait même enfermé Radiguet pour le forcer à retravailler ses écrits refusés par l’éditeur. Le manuscrit original n’a d’ailleurs jamais été retrouvé, ce qui alimente les spéculations sur l’implication de Cocteau dans la rédaction.

Les échos du scandale se prolongent à travers deux adaptations cinématographiques majeures. En 1947, Claude Autant-Lara réalise une version avec Gérard Philipe et Micheline Presle qui déclenche à nouveau la polémique. En 1986, Marco Bellocchio transpose l’histoire dans l’Italie contemporaine avec Maruschka Detmers. « Le Diable au corps » continue de susciter des réactions contrastées : certains y voient une œuvre capitale sur la découverte de l’amour physique et la naissance du désir, d’autres s’irritent du comportement manipulateur et cynique du narrateur. La mort de Radiguet à vingt ans, quelques mois après la publication, contribue à forger une légende qui perdure aujourd’hui.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 185 pages.

2. Le Bal du comte d’Orgel (1924)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Paris des années 1920, le jeune François de Séryeuse fait la connaissance du comte Anne d’Orgel et de son épouse Mahaut lors d’une soirée au cirque Medrano. Le comte, aristocrate mondain superficiel, se lie rapidement d’amitié avec François qu’il invite régulièrement dans son hôtel particulier de la rue de l’Université. François tombe éperdument amoureux de Mahaut dès leur première rencontre, mais refuse d’abord de s’avouer ses sentiments par loyauté envers le comte qu’il apprécie sincèrement.

La situation se complexifie lorsque Mahaut, qui aime pourtant tendrement son mari, commence à éprouver des sentiments pour François. Ne sachant comment gérer cette émotion nouvelle, elle se confie à Madame de Séryeuse, la mère de François. Celle-ci, peu habile, révèle à son fils les sentiments de Mahaut. François poursuit néanmoins sa relation amicale avec le comte, au grand désarroi de la jeune femme qui finit par avouer son amour à son mari. Le comte, dans son insouciance, ne prend pas au sérieux sa confession.

Autour du livre

Composé à l’âge de vingt ans, « Le Bal du comte d’Orgel » paraît posthumement en juillet 1924 aux éditions Grasset. Jean Cocteau et Joseph Kessel retravaillent considérablement le manuscrit original qui comptait plus de quatre cents pages. Jacques-Émile Blanche participe également à la relecture des épreuves, jusqu’à sa mort. Le texte final constitue une variation moderne de « La Princesse de Clèves » de Madame de Lafayette, dont Radiguet ne dissimule pas l’influence.

Dans la société mondaine d’après-guerre, la frivolité règne et chacun ne songe qu’à faire la fête. Les rares éléments historiques – la Première Guerre mondiale et la Révolution russe – n’apparaissent qu’en filigrane, au gré des rencontres. Le château de la Solitude en ruine au Plessis-Robinson et l’Hôtel de Masseran semblent avoir servi d’inspiration pour la demeure des Orgel.

La psychologie des personnages occupe une place centrale, particulièrement à travers leurs non-dits et leurs silences. Un jeu onomastique subtil attribue aux protagonistes masculins des noms féminins ou féminisés – « Séryeuse », « Anne » – tandis que l’héroïne porte un prénom aux sonorités masculines – « Mahaut ». Cette inversion des genres, selon certains critiques, pourrait évoquer la relation entre Radiguet et Cocteau.

Les critiques de l’époque attribuent parfois le mérite du livre à Cocteau, tant il semble improbable qu’un si jeune auteur puisse produire une telle analyse des mécanismes psychologiques. « On s’effraie d’un enfant de vingt ans qui publierait un livre qu’on ne peut écrire à cet âge », note Cocteau dans sa préface à l’édition de 1924.

Marc Allégret adapte « Le Bal du comte d’Orgel » au cinéma en 1970, avec Jean-Claude Brialy dans le rôle d’Anne d’Orgel. Le scénario est co-écrit avec Philippe Grumbach, et Françoise Sagan participe à l’écriture des dialogues. Le film est présenté hors compétition au Festival de Cannes la même année.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 190 pages.