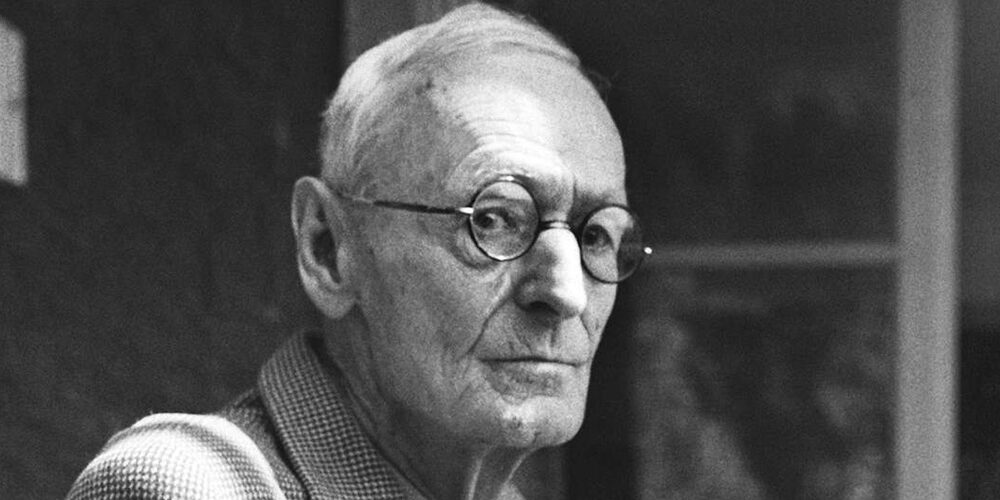

Hermann Hesse naît le 2 juillet 1877 à Calw, dans le royaume de Wurtemberg. Il est issu d’une famille protestante de missionnaires chrétiens. Son enfance est imprégnée par l’esprit du piétisme souabe. Après une scolarité mouvementée marquée par la rébellion et une tentative de suicide à l’âge de 15 ans, il entame un apprentissage de libraire à Tübingen en 1895.

En 1899, Hesse publie ses premiers recueils de poèmes et commence à travailler dans une librairie à Bâle. La publication de son roman « Peter Camenzind » en 1904 marque son véritable début littéraire et lui permet de devenir écrivain à plein temps. Il épouse Maria Bernoulli et s’installe à Gaienhofen.

La Première Guerre mondiale constitue un tournant majeur dans sa vie. Pacifiste, il s’engage dans l’aide aux prisonniers de guerre. Cette période est aussi marquée par des crises personnelles : la mort de son père, la maladie de son fils, la dépression de sa femme. Il entame une psychanalyse qui influence profondément son œuvre.

En 1919, il s’installe au Tessin, en Suisse. Il y écrit ses œuvres les plus célèbres : « Siddhartha » (1922), « Le Loup des steppes » (1927) et « Le Jeu des perles de verre » (1943). Son œuvre est couronnée par le prix Nobel de littérature en 1946.

Artiste complet, Hesse ne se contente pas d’écrire : il peint également des aquarelles et entretient une correspondance considérable avec ses lecteurs. Son œuvre, marquée par la quête spirituelle et la recherche de soi, connaît un succès international, particulièrement auprès de la jeunesse des années 1960-1970.

Hermann Hesse s’éteint le 9 août 1962 à Montagnola, en Suisse, laissant derrière lui une œuvre majeure qui continue d’influencer la littérature mondiale. Plus de 120 millions de ses livres ont été vendus à travers le monde, traduits dans de nombreuses langues.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

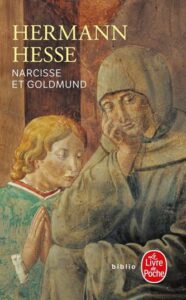

1. Narcisse et Goldmund (1930)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Allemagne médiévale, au monastère de Mariabronn, le jeune Narcisse enseigne le grec aux novices malgré son très jeune âge. Doué d’une intelligence rare et d’une capacité à lire dans l’âme des autres, il se lie d’amitié avec Goldmund, un nouvel élève que son père a placé là pour qu’il devienne moine. Narcisse perçoit rapidement que son ami n’est pas fait pour la vie monastique et l’aide à prendre conscience de sa vraie nature.

Goldmund quitte alors le monastère et s’engage sur les routes d’Allemagne. Sa beauté et son charme lui ouvrent les portes des alcôves, où il multiplie les aventures amoureuses. Il traverse les villages et les forêts, découvre la sensualité, rencontre des brigands, affronte la peste noire. Ces années d’errance le confrontent à la beauté comme à l’horreur du monde.

Sa vie prend un nouveau virage quand il découvre une magnifique statue dans une église. Cette révélation le pousse à devenir sculpteur. Son talent s’épanouit sous la tutelle d’un maître qui lui enseigne l’art de donner forme à la matière. Entre créations artistiques et vagabondages incessants, Goldmund poursuit sa quête, hanté par le souvenir de sa mère disparue.

Autour du livre

Rédigé entre avril 1927 et mars 1929, « Narcisse et Goldmund » constitue l’une des œuvres majeures d’Hermann Hesse. Le récit prend sa source dans un événement personnel : la mort de son ami Hugo Ball, dont certains traits se retrouvent dans le personnage de Narcisse.

L’inscription du roman dans le monastère de Mariabronn n’est pas fortuite. Les descriptions renvoient directement au monastère de Maulbronn où Hesse vécut une période traumatisante en 1891-1892, alors qu’il y était élève. Si cette expérience douloureuse avait déjà nourri son roman « L’ornière » (1906) et son poème « Im Maulbronner Kreuzgang » (1914), la sérénité qui imprègne les premières pages de « Narcisse et Goldmund » témoigne d’une réconciliation avec ce lieu autrefois source de pensées suicidaires.

La pensée de Nietzsche irrigue profondément l’œuvre, particulièrement « La Naissance de la tragédie » et « Ainsi parlait Zarathoustra ». La confrontation entre Narcisse et Goldmund fait écho à l’opposition nietzschéenne entre l’apollinien et le dionysiaque. S’y ajoute l’influence déterminante de Carl Gustav Jung : la quête de la mère par Goldmund renvoie aux archétypes jungiens de l’Anima et de la Grande Mère.

Les contemporains accueillent chaleureusement le roman. Thomas Mann le qualifie de « magnifique » dans une enquête du journal Das Tage-Buch, louant « son ingéniosité poétique, alliant romantisme allemand et psychologie moderne, voire psychanalyse ». Le succès commercial est immédiat avec plus de 40 000 exemplaires vendus dès la première année en Allemagne – même si les Pays-Bas ne comptabilisent que 16 ventes.

La postérité s’empare de l’œuvre sous diverses formes. Le groupe Kansas s’en inspire en 1974 pour sa chanson « Journey from Mariabronn ». Plus récemment, en 2020, le réalisateur autrichien Stefan Ruzowitzky, oscarisé, adapte le roman au cinéma avec Sabin Tambrea et Jannis Niewöhner dans les rôles-titres. Le manuscrit original est aujourd’hui exposé au Musée de la littérature moderne de Marbach, au sein des Archives littéraires allemandes.

Les critiques ultérieures pointent parfois la banalité de l’intrigue extérieure et le caractère répétitif des conquêtes amoureuses de Goldmund. Mais ces réserves n’entament pas la puissance du propos central : l’impossibilité et la nécessité de réconcilier les opposés – esprit et matière, science et art, contemplation et action. Dans une lettre d’avril 1931 à Christoph Schrempf, Hesse explicite son intention : montrer comment Goldmund parvient dans l’art à ce qui lui échappe avec les femmes – insuffler une âme à la sensualité pour atteindre la beauté.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 250 pages.

2. Siddhartha (1922)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

L’histoire se déroule dans une Inde ancestrale où Siddhartha, jeune fils de brahmane, refuse la voie toute tracée qui s’offre à lui. Malgré une vie confortable et l’amour des siens, il ressent un vide immense que ni les rituels ni l’étude des textes sacrés ne parviennent à combler.

Accompagné de son fidèle ami Govinda, il s’engage sur les chemins de l’ascèse en rejoignant une communauté de samanas. Trois années de jeûne et de méditation ne lui apportent pas les réponses qu’il cherche. Sa rencontre avec Gotama le Bouddha marque un tournant : plutôt que de devenir son disciple comme Govinda, Siddhartha choisit de poursuivre sa route en solitaire. Il connaît alors une période de débauche auprès de la belle Kamala, s’enrichit comme marchand aux côtés de Kamaswami, avant de tout abandonner, dégoûté par cette vie futile.

Autour du livre

Cette œuvre, rédigée entre décembre 1919 et mai 1922 à Montagnola, puise sa substance dans l’expérience de l’auteur en Inde en 1910. Le texte naît d’une quête intérieure : Hesse cherche à guérir ce qu’il nomme sa « maladie de vivre » (Lebenskrankheit) en s’immergeant dans la philosophie indienne, notamment celle des Upanishads et de la Bhagavad Gita.

La genèse de « Siddhartha » s’étale sur plusieurs années, avec des publications fragmentaires qui précèdent l’édition complète. Les premiers extraits paraissent dans le Neue Zürcher Zeitung les 6 et 7 août 1920 sous le titre « Bei den Asketen », puis dans les Basler Nachrichten le 15 mai 1921 avec « Gotama ». En septembre 1921, la revue Genius publie « Siddharthas Weltleben », qui deviendra trois chapitres du roman final.

L’œuvre se construit sur une structure tripartite qui épouse les étapes traditionnelles de la vie des hommes hindous : l’étudiant (brahmacharin), le maître de maison (grihastha) et l’ermite (vanaprastha). Elle intègre également les Quatre Nobles Vérités et le Noble Chemin Octuple du bouddhisme, formant ainsi douze chapitres significatifs.

Le succès ne vient pas immédiatement. Il faut attendre les années 1950 et la traduction américaine de 1951 pour que l’ouvrage connaisse un rayonnement international. Les années 1960 marquent l’apogée de sa popularité, portée par l’intérêt croissant pour les spiritualités orientales. Henry Miller en fait un éloge retentissant : « Créer un Bouddha qui surpasse le Bouddha communément accepté constitue un acte inouï, particulièrement pour un Allemand. Siddhartha représente pour moi un remède plus efficace que le Nouveau Testament. »

En 1972, Conrad Rooks en propose une adaptation cinématographique avec Shashi Kapoor. La musique s’en empare également : Claude Vivier compose une symphonie « Siddhartha » en 1976, Pete Townshend écrit « The Ferryman » pour une adaptation théâtrale amateur la même année, et en 2024, Rachel Fuller crée une réinvention musicale intitulée « The Seeker ».

L’originalité de « Siddhartha » réside dans sa fusion des traditions : si le cadre et les noms évoquent l’Inde, Hesse reconnaît lui-même que le fond philosophique se rapproche davantage du taoïsme de Lao Tseu que du bouddhisme. Cette hybridation culturelle se double d’une synthèse littéraire : le texte marie l’épique au lyrique, la narration à la méditation, la spiritualité à la sensualité.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 224 pages.

3. Le Jeu des perles de verre (1943)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Le Jeu des perles de verre », dernière œuvre majeure d’Hermann Hesse parue en 1943, nous transporte dans un futur lointain, vers 2200. L’histoire prend place en Castalie, une province autonome au sein de laquelle une élite intellectuelle cultive les arts et les savoirs dans une atmosphère quasi monacale, à l’écart du monde ordinaire.

Le roman retrace le parcours de Joseph Valet, depuis son admission enfant dans les établissements d’enseignement castaliens jusqu’à son accession au titre prestigieux de « Magister Ludi ». Cette fonction suprême fait de lui le maître du « Jeu des perles de verre », une pratique ésotérique mêlant musique, mathématiques et toutes les disciplines de l’esprit en une synthèse ultime. Les règles précises de ce jeu ne sont jamais dévoilées, mais il incarne l’idéal d’une culture totale et universelle.

Pourtant, malgré son ascension fulgurante dans cette société d’élite, Valet commence à douter. L’isolement que lui impose la Castalie lui semble de plus en plus artificiel et dangereux. Sa formation d’érudit l’a coupé des réalités concrètes de l’existence.

Autour du livre

Cette œuvre maîtresse de Hermann Hesse, rédigée entre 1931 et 1943, s’inscrit dans un contexte historique particulier : le manuscrit se voit d’abord refusé en Allemagne en raison des opinions anti-nazies du romancier, avant d’être finalement publié en Suisse. Cette publication en deux tomes marque l’apogée de la carrière littéraire de Hesse, couronnée trois ans plus tard par le Prix Nobel de littérature.

La genèse du « Jeu des perles de verre » révèle un projet initial plus ambitieux : Hesse envisageait initialement d’écrire plusieurs vies différentes d’une même personne à travers ses réincarnations. Ce projet évolue pour donner naissance à une structure complexe où le récit principal s’accompagne de trois histoires plus courtes, censément écrites par le protagoniste lui-même. Des ébauches d’une quatrième vie, publiées en 1965, témoignent de ce travail préparatoire qui situait alors l’action dans le Wurtemberg historique.

L’originalité de l’œuvre tient notamment à son système de références : les personnages constituent un jeu d’allusions élaboré. Thomas van der Trave renvoie ainsi à Thomas Mann, né à Lübeck sur la Trave, tandis que Fritz Tegularius fait écho à Friedrich Nietzsche. Cette dimension intertextuelle s’étend jusqu’aux inspirations philosophiques, où se mêlent influences occidentales et orientales, de la philosophie scolastique au Yi King.

Le « Jeu des perles de verre » lui-même, qui donne son titre au roman, incarne une tentative de synthèse universelle des connaissances humaines. Si ses règles précises demeurent mystérieuses, son principe repose sur l’établissement de correspondances entre des domaines apparemment éloignés, comme la musique et les mathématiques. Cette conception fait écho aux recherches de Leibniz sur une possible langue universelle du savoir.

La dimension utopique du récit prend un relief particulier dans le contexte de la montée du nazisme : la province de Castalie, avec son idéal de culture et de spiritualité, s’oppose implicitement à la barbarie contemporaine. Freedman souligne d’ailleurs que les tensions de l’époque ont directement contribué à la création de l’œuvre.

L’héritage du « Jeu des perles de verre » perdure à travers diverses adaptations, notamment une dramatisation par la BBC Radio 4 en 2010 avec Derek Jacobi. Plus surprenant encore, sa popularité a conduit au développement d’une communauté de créateurs de jeux tentant de donner une forme concrète au mystérieux « jeu des perles », avec notamment l’apparition du « Glass Plate Game » en 1976 et de versions en ligne dans les années 2010.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 693 pages.

4. Le Loup des steppes (1927)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1927, Hermann Hesse publie « Le Loup des steppes », un roman qui suit les errances d’Harry Haller dans une ville allemande dans les années 1920. Quinquagénaire cultivé et solitaire, celui-ci se sent étranger au monde qui l’entoure. Il se perçoit comme une créature hybride : mi-homme cultivé épris de Mozart et de Goethe, mi-bête sauvage qui méprise les conventions bourgeoises. Cette dualité le torture et le conduit au bord du suicide.

Autour du livre

Sur fond de crise existentielle et spirituelle profonde, « Le Loup des steppes » naît en 1927 dans l’atmosphère tourmentée de la République de Weimar. Hermann Hesse traverse alors une période particulièrement sombre : son second mariage avec la cantatrice Ruth Wenger vient d’échouer après quelques semaines à peine, le poussant à s’isoler dans un appartement à Bâle où il commence la rédaction du roman. Sa genèse s’ancre dans cette expérience autobiographique douloureuse, nourrie par les séances thérapeutiques que l’écrivain suit auprès du Dr J.B. Lang, disciple de Carl Gustav Jung.

Le roman se distingue par sa structure narrative novatrice à trois voix qui se répondent et s’entremêlent : celle du neveu de la logeuse qui présente le manuscrit, celle de Harry Haller lui-même à travers ses notes personnelles, et enfin celle plus distanciée du « Traité du Loup des steppes » qui analyse le protagoniste avec une objectivité clinique. Cette architecture sophistiquée permet d’examiner sous différents angles la personnalité fragmentée du héros.

La dimension psychanalytique imprègne fortement l’œuvre à travers l’exploration de la dualité puis de la multiplicité de l’être. Si Harry se perçoit d’abord comme partagé entre nature humaine et nature lupine, le roman dépasse progressivement cette vision binaire pour révéler la complexité kaléidoscopique de la psyché. Les influences jungiennes transparaissent notamment dans le traitement des archétypes et la quête d’individuation du personnage principal.

Le contexte historique joue également un rôle crucial : « Le Loup des steppes » porte en lui les stigmates d’une époque marquée par la montée des nationalismes et les prémices du nazisme. À travers son héros pacifiste mis au ban de la société, Hesse livre une critique acerbe de la société bourgeoise allemande et de sa responsabilité dans l’émergence du totalitarisme.

La réception de l’œuvre s’avère contrastée : si elle rencontre l’incompréhension à sa sortie et se voit interdite sous le régime nazi, elle connaît un succès retentissant dans les années 1960, devenant un livre culte de la contre-culture. Cette renaissance inattendue amène toutefois Hesse à préciser que le roman est souvent mal interprété, les lecteurs se focalisant sur la dimension sombre au détriment du message d’espoir final incarné par l’humour salvateur des « Immortels ».

L’influence du roman perdure à travers de multiples adaptations : au cinéma avec la version de Fred Haines en 1974, au théâtre avec plusieurs mises en scène contemporaines, et dans la culture populaire où il inspire notamment le nom du groupe de rock Steppenwolf. La profondeur de son propos et son analyse visionnaire des tourments de l’âme moderne lui valent d’être inclus dans la bibliothèque des 100 livres essentiels du journal Die Zeit.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 224 pages.

5. Demian (1919)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Demian », roman paru en 1919, raconte l’éveil à la conscience d’Emil Sinclair dans l’Allemagne d’avant la Grande Guerre. Fils d’une famille protestante aisée, Emil vit protégé dans un univers fait de règles strictes et de certitudes morales. Mais dès l’âge de dix ans, il sent qu’existe un autre monde, plus obscur, qui l’attire et l’effraie tout à la fois.

Une série d’événements va ébranler ses repères d’enfant. Victime du chantage d’un camarade plus âgé, Franz Kromer, il découvre la noirceur du monde. Sa rencontre avec Max Demian, un élève singulier aux réflexions inhabituelles pour son âge, marque un tournant.

Autour du livre

Né d’une profonde crise existentielle, « Demian » émerge en 1919 dans le tumulte de l’après-guerre. Hermann Hesse le rédige en trois semaines intenses durant l’automne 1917, alors qu’il traverse une période particulièrement troublée : mort de son père, conflit avec son épouse, exil en Suisse. Son état psychologique le pousse à entreprendre une psychanalyse auprès de Josef Lang, disciple de Jung, qui marque durablement l’œuvre de son empreinte.

Le choix du pseudonyme « Emil Sinclair » pour la publication initiale n’est pas anodin. Il fait écho à Isaac von Sinclair, ami du poète Hölderlin que Hesse admire profondément. Cette dissimulation identitaire lui vaut d’ailleurs le prix Fontane, récompense destinée aux auteurs débutants, qu’il restitue lorsque sa véritable identité est révélée en 1920.

L’influence de la psychanalyse jungienne imprègne profondément le récit à travers cinq étapes symboliques du développement psychique : l’ombre incarnée par Franz Kromer, la figure tutélaire représentée par Max Demian, l’anima symbolisée par Beatrice, l’inconscient collectif personnifié par Pistorius, et enfin l’archétype de la Grande Mère manifesté dans le personnage d’Eva. Le dieu gnostique Abraxas cristallise cette quête d’unification des contraires, symbolisant la réconciliation du divin et du démoniaque.

À l’origine interdit sous le régime nazi en 1942, « Demian » connaît un regain d’intérêt dans l’Allemagne d’après-guerre. Son rayonnement s’intensifie particulièrement aux États-Unis dans les années 1960-1970, où il trouve un écho puissant auprès d’une jeunesse en quête de sens face au capitalisme et à la guerre du Vietnam.

Thomas Mann salue avec enthousiasme cette œuvre qui électrise la jeunesse allemande d’après-guerre. Dans sa préface à l’édition américaine de 1948, il souligne l’impact extraordinaire de ce texte qui répond aux interrogations d’une génération meurtrie. Stefan Zweig y perçoit une fusion singulière entre étude psychologique, fiction symbolique et réflexion philosophique.

« Demian » fait l’objet de diverses adaptations, notamment une dramatisation au Landestheater Niederösterreich en 2021. En 2016, le groupe sud-coréen BTS s’en inspire pour son album « Wings », propulsant paradoxalement le roman centenaire au rang de best-seller en Corée du Sud. Le groupe de rock français Demians lui rend également hommage en adoptant son nom, tandis que Santana cite le roman dans son album « Abraxas » de 1970.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 219 pages.

6. Knulp (1915)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Knulp est un vagabond pas comme les autres. Dans l’Allemagne des années 1890, cet homme lettré a délibérément tourné le dos à une vie conventionnelle. Il parcourt les routes, charmant ceux qu’il croise par ses talents de musicien et de conteur. Les gens l’accueillent volontiers, tout en regrettant qu’un esprit si brillant ait choisi l’errance plutôt qu’une existence stable.

Le roman suit Knulp alors qu’il sort de l’hôpital, affaibli par la tuberculose. Conscient que sa fin approche, il entreprend un dernier périple vers son village natal. Au fil de ses rencontres avec d’anciennes connaissances, il médite sur les choix qui ont façonné son existence. Un chagrin d’amour de jeunesse l’a jadis poussé sur les chemins, loin d’une vie rangée qu’il aurait pu mener.

Hermann Hesse compose son récit en trois tableaux qui éclairent différentes facettes du personnage : sa vie quotidienne d’errance, le regard que porte sur lui un ami d’errance, et enfin ses derniers jours où il dialogue avec Dieu.

Autour du livre

« Knulp » se distingue dans l’œuvre de Hermann Hesse comme une rupture avec le roman traditionnel pour privilégier le récit allégorique, s’inscrivant ainsi dans la lignée des romantiques allemands. Cette œuvre composée entre 1907 et 1914 appartient au cycle dit « de Gerbersau », qui regroupe plusieurs textes de l’auteur.

La figure du vagabond volontaire qu’incarne Knulp suscite des réactions contrastées parmi les personnages qui croisent sa route. Si certains, comme le tailleur Schlotterbeck chargé d’une famille nombreuse, envient sa liberté sans attaches, d’autres le considèrent comme un gâchis de talent. Cette tension entre la liberté absolue et le sentiment de culpabilité constitue l’un des fils conducteurs de l’œuvre, comme le souligne Theodore Ziolkowski.

La dimension spirituelle occupe une place centrale dans ce triptyque. Le dialogue final entre Knulp et Dieu révèle une justification inattendue de cette existence apparemment futile : le vagabond remplit en réalité une mission divine en insufflant « un peu de nostalgie de la liberté » dans la vie des sédentaires. Cette révélation finale donne un sens nouveau à ce qui pouvait sembler n’être qu’une suite d’errances sans but.

Stefan Zweig salue dans cette œuvre « un morceau impérissable de la petite Allemagne », comparable selon lui à « un tableau de Spitzweg tout empli d’une pure musique comme un chant populaire ». Cette comparaison avec le peintre Carl Spitzweg, célèbre pour ses scènes de genre teintées d’humour et de poésie, souligne la dimension à la fois pittoresque et mélancolique du récit.

Dans une lettre adressée à une lectrice en 1935, Hesse prend la défense de son personnage contre ceux qui lui reprochaient son inutilité sociale. Il y affirme que la responsabilité de l’inadaptation d’êtres doués et sensibles comme Knulp incombe autant à la société qu’à eux-mêmes, refusant ainsi le rôle de juge moral que certains voudraient lui faire endosser.

« Knulp » a connu plusieurs éditions remarquables, notamment celle de 1922 illustrée par Karl Walser et celle de 1944 accompagnée de dessins de Niklaus Stoecklin, preuves de son succès durable auprès du public germanophone.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 115 pages.

7. Peter Camenzind (1904)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1904, Hermann Hesse publie son premier roman, « Peter Camenzind », l’histoire d’un garçon né dans les hauteurs des Alpes suisses. Le jeune Peter mène une existence contemplative dans son village reculé. Il aime observer les nuages, écouter le souffle du foehn dans les vallées. À la mort de sa mère, il quitte sa terre natale pour poursuivre des études dans les villes de Zurich puis de Bâle.

Dans le monde urbain qui s’ouvre à lui, Peter découvre les cercles intellectuels et artistiques. Il se lie d’amitié avec Richard, un jeune musicien qui devient son plus proche compagnon. Mais la mort brutale de ce dernier, noyé lors d’une sortie en bateau, le ronge. Cette perte, suivie d’un amour malheureux, précipite Peter dans une spirale de désillusions. Il erre alors de ville en ville, cherchant dans l’alcool un refuge à sa solitude.

Autour du livre

La genèse de cette première œuvre de Hermann Hesse s’étend sur plusieurs années. L’auteur entame ses premières études pour le roman en août 1900, alors qu’il réside à Bâle. Une période charnière survient en 1901 avec son premier séjour en Italie, qui influencera profondément l’intrigue. La rédaction débute véritablement début 1902, et le manuscrit est achevé en mai 1903. Le texte paraît d’abord en feuilleton dans la Neue deutsche Rundschau d’octobre à décembre 1903, avant sa publication en volume chez S. Fischer en janvier 1904.

Cette œuvre initiale contient déjà en germe les thèmes majeurs qui imprégneront l’ensemble de la production littéraire ultérieure de Hesse. La quête identitaire du protagoniste se déploie dans une tension permanente entre nature et civilisation moderne. L’empreinte autobiographique se manifeste à travers de nombreux parallèles entre l’auteur et son personnage : tous deux subissent les châtiments corporels paternels, perdent leur mère jeunes, et nourrissent des pensées suicidaires. La dimension spirituelle occupe une place centrale, notamment à travers la figure tutélaire de Saint François d’Assise.

Les critiques contemporaines de la parution révèlent des réceptions contrastées. Richard Schaukal, en 1904, pointe les faiblesses structurelles du texte qu’il juge « ni roman, ni autobiographie », tout en saluant certains passages remarquables comme la mort de la mère ou la première expérience de l’alcool. Fritz Marti, la même année, souligne la finesse des observations sur la nature et les hommes, qui compense selon lui l’absence relative d’action extérieure.

« Peter Camenzind » s’inscrit dans la tradition du Bildungsroman allemand, avec des similarités notables avec « Henri le vert » de Gottfried Keller. Cette œuvre établit également une filiation avec les futurs protagonistes de Hesse : le personnage de Peter préfigure Siddhartha, Goldmund et Harry Haller dans leurs quêtes spirituelles respectives. Le roman inaugure aussi une série de récits d’enfance qui jalonneront toute l’œuvre de l’auteur, de « Aus Kinderzeiten » (1903) à « Kaminfegerchen » (1953).

La réception critique ultérieure souligne l’importance historique de ce texte fondateur. Wolfgang Joho, en 1952, met en avant sa portée universelle qui transcende son contexte d’origine. Hugo Ball, dès 1927, y voit une rupture avec la tradition piétiste, célébrant l’avènement d’une « pura natura » libérée des contraintes éducatives traditionnelles.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 217 pages.

8. L’ornière (1906)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Fin du XIXe siècle. Dans une petite ville de Souabe, dans le sud-ouest de l’Allemagne, Hans Giebenrath mène une existence paisible entre ses études et ses moments de liberté au bord de la rivière. Orphelin de mère, ce garçon doué fait la fierté de son père et de ses professeurs qui voient en lui un élève prometteur.

Poussé par les notables de son village, Hans se prépare au concours d’entrée du prestigieux séminaire de Maulbronn. Les cours particuliers s’enchaînent sans répit : latin, grec, théologie. Le jeune homme délaisse peu à peu ses escapades dans la nature et la pêche, ses plaisirs d’antan. Après une brillante réussite aux examens, il intègre l’institution religieuse où ses professeurs fondent de grands espoirs en lui.

Cependant, sa scolarité exemplaire va être chamboulée par une rencontre avec Hermann Heilner, un étudiant anticonformiste. Hans commence à remettre en question le système rigide qui l’étouffe. Son caractère s’assombrit, ses notes périclitent. Renvoyé du séminaire, il tente de reprendre pied dans son village natal comme apprenti mécanicien.

Autour du livre

« L’ornière » s’inscrit dans une veine autobiographique prononcée, puisque Hermann Hesse y transpose plusieurs éléments de sa propre expérience au séminaire de Maulbronn, dont il fut lui-même renvoyé. Cette inspiration personnelle confère au texte une dimension de témoignage sur le système éducatif allemand du début du XXe siècle.

Le manuscrit original connaît un destin particulier : Hesse l’offre en 1912 à son ami Ludwig Finckh avant son déménagement de Gaienhofen à Berne. Ce manuscrit se trouve aujourd’hui aux archives municipales de Reutlingen. Le texte paraît d’abord en feuilleton dans la Neue Zürcher Zeitung en 1904, avant sa publication en volume en 1906 chez S. Fischer Verlag. Durant le régime nazi, le livre devient introuvable. En 1951, Suhrkamp publie une version légèrement remaniée par l’auteur, qui modifie également le sous-titre de « roman » en « récit ».

Le roman constitue un réquisitoire cinglant contre une pédagogie qui privilégie la performance académique au détriment de l’épanouissement personnel. À travers le personnage de Hans Giebenrath, Hesse met en lumière les ravages d’un système qui broie méthodiquement l’individualité de ses élèves. Le titre original même, « Unterm Rad » (« Sous la roue »), revêt une portée symbolique forte : la roue apparaît comme une image récurrente qui écrase progressivement le protagoniste, depuis les moulins à eau de son enfance jusqu’aux engrenages de l’atelier où il termine apprenti.

La critique sociale se double d’une réflexion sur la dualité entre nature et culture. Hesse oppose constamment l’artificialité de l’éducation à la spontanéité du monde naturel, notamment à travers le motif de la pêche, activité favorite de Hans qui lui est interdite au profit des études. Cette tension structure l’ensemble du récit et culmine dans la mort du protagoniste dans la rivière – lieu paradoxal qui incarnait jadis sa liberté.

Les personnages de Hans et Hermann Heilner incarnent deux facettes complémentaires que Hesse emprunte à Nietzsche : l’apollinien et le dionysiaque. Hans représente l’ordre, la discipline et la raison, tandis que Heilner incarne la créativité débridée et la rébellion. Leur relation, teintée d’homoérotisme, transcrit probablement une phase similaire vécue par le romancier.

« L’ornière » trouve un écho particulier dans la mort tragique du frère de l’écrivain, Hans Hesse, qui se suicide en 1935. Cette concordance entre la fiction et la réalité familiale ajoute une dimension prémonitoire troublante au destin du protagoniste.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 222 pages.

9. Rosshalde (1914)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Allemagne d’avant-guerre, le domaine de Rosshalde abrite une famille qui se déchire. Johann Veraguth, un peintre renommé, s’est retranché dans son atelier, fuyant une épouse qu’il ne parvient plus à aimer. Entre ces murs glacés, seul leur jeune fils Pierre tisse encore un lien ténu entre ses parents. L’aîné, Albert, poursuit ses études en ville et ne parle plus à son père.

Le quotidien s’écoule dans une atmosphère pesante, rythmé par les promenades solitaires de Johann dans le parc du domaine et ses rares moments de complicité avec Pierre. Mais un jour, le destin frappe cruellement : le garçon tombe gravement malade.

Autour du livre

La genèse de « Rosshalde », publié en 1914, s’inscrit dans un contexte personnel trouble : Hermann Hesse l’écrit entre octobre 1912 et janvier 1913, alors qu’il traverse lui-même une période de crise matrimoniale. Le cadre spatial du récit s’inspire directement de la demeure du peintre Hans Sturzenegger à Schaffhouse – aujourd’hui transformée en auberge de jeunesse. À travers la figure de Johann Veraguth, Hesse livre une œuvre en partie autobiographique qui puise sa matière dans sa propre expérience conjugale difficile avec Maria Bernoulli.

La construction narrative mérite l’attention : contrairement à d’autres œuvres comme « L’ornière » ou « Peter Camenzind » qui suivent une progression chronologique, « Rosshalde » s’articule autour d’une situation de crise qui sert de point focal au récit. La narration alterne entre différentes perspectives – celles des époux, des enfants, de l’ami Otto Burkhardt et du médecin – créant ainsi une mosaïque de points de vue qui enrichit la densité psychologique de l’œuvre.

Hesse y aborde frontalement la question épineuse de la compatibilité entre création artistique et vie conjugale. Dans une lettre de 1914, il souligne d’ailleurs que le malheur conjugal décrit dans « Rosshalde » ne découle pas d’un mauvais choix de partenaire mais questionne plus fondamentalement la capacité même d’un artiste à s’engager dans le mariage.

Par un étrange effet d’écho entre fiction et réalité, le fils de Hesse, Martin, contracte une méningite en 1914, peu après la publication du livre qui met en scène la mort d’un enfant des suites de la même maladie. Cette troublante coïncidence renforce la dimension prémonitoire du texte.

Sur le plan technique, Hesse considère « Rosshalde » comme l’apogée de sa maîtrise artistique, comme il le confie dans une lettre à Peter Suhrkamp en 1942 : « À cette époque, avec ce livre, j’avais atteint le sommet de mes possibilités en matière de métier et de technique, et je n’ai jamais dépassé ce niveau. »

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 316 pages.

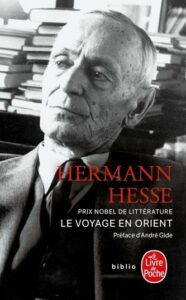

10. Le Voyage en Orient (1932)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Le Voyage en Orient » se déroule dans une période trouble, alors que l’Allemagne traverse une crise majeure et que le parti nazi entame son ascension. Le récit suit H. H., membre d’une organisation spirituelle mystérieuse nommée l’Ordre, qui part en pèlerinage vers l’Orient avec d’autres « éveillés ».

Le périple du narrateur transcende les frontières du temps et de l’espace. Les marcheurs traversent l’Italie et la Suisse, mais se retrouvent aussi au Moyen Âge, au Xe siècle, ou dans un âge d’or mythique. Ils croisent des patriarches, des fées, et même l’arche de Noé bien gardée par de vieux chiens.

Autour du livre

La genèse du « Voyage en Orient » s’inscrit dans un contexte personnel particulier pour Hesse. L’écrivain entame la rédaction en 1930 à Montagnola, alors qu’il s’apprête à quitter la Casa Camuzzi pour une nouvelle demeure, construite spécialement pour lui par Hans Conrad Bodmer. Cette période coïncide avec son mariage imminent avec Ninon Dolbin, sa troisième épouse. Les conditions d’écriture se révèlent difficiles : Hesse souffre d’une grave affection oculaire qui le contraint à rester alité dans une chambre obscure pendant plusieurs semaines après des opérations douloureuses.

Le texte recèle de nombreux éléments autobiographiques subtilement dissimulés. Les initiales du protagoniste, « H.H. », correspondent à celles du romancier. Une constellation de personnages réels gravitent autour de l’intrigue : les peintres Paul Klee et Louis Moilliet, qui ont effectué leur propre « Voyage en Orient » lors d’une expédition artistique en Tunisie en 1914, le psychiatre Josef Bernhard Lang qui se cache derrière le personnage de Longus, ou encore les compositeurs Hugo Wolf et Othmar Schoeck.

La figure centrale de Leo, le serviteur qui s’avère être le président de la Ligue, constitue un hommage à Gusto Gräser, ami et mentor spirituel de Hesse. Cette relation complexe transparaît à travers le thème de la culpabilité et de la trahison qui imprègne le récit – Hesse s’étant éloigné de Gräser en 1919. L’œuvre peut ainsi se lire comme une confession déguisée, une tentative de réparation envers cet ami perdu.

La dimension initiatique du texte se nourrit de multiples traditions littéraires. Le motif du voyage vers l’Orient s’inscrit dans une longue lignée d’œuvres, des épopées chevaleresques médiévales jusqu’aux récits de Wieland, Novalis et Flaubert. La Ligue elle-même présente des similitudes avec les sociétés secrètes comme les francs-maçons ou les Rose-Croix, à travers ses rituels, ses archives et ses symboles distinctifs.

Dans une lettre à Alice Leuthold, Hesse livre une clé de lecture essentielle : le symbolisme de l’œuvre n’a pas besoin d’être intellectuellement compris par le lecteur. L’important est de laisser les images pénétrer l’inconscient, où elles produiront naturellement leur effet. Cette approche intuitive de la narration annonce déjà « Le Jeu des perles de verre », considéré comme son chef-d’œuvre, dont « Le Voyage en Orient » constitue une préfiguration.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 126 pages.