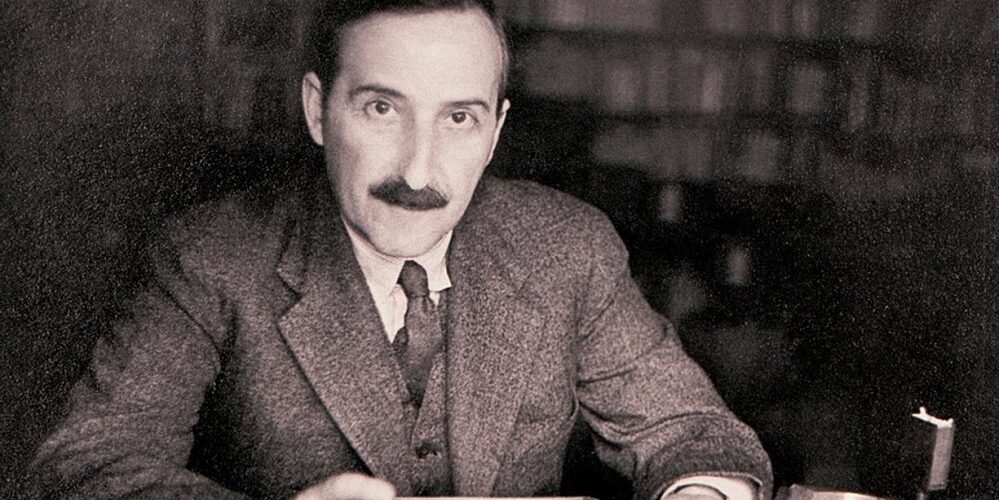

Stefan Zweig (1881-1942) est un écrivain, dramaturge et biographe autrichien né à Vienne dans une famille juive bourgeoise. Fils d’un riche industriel du textile, il bénéficie d’une éducation privilégiée qui lui permet de voyager à travers l’Europe et de se consacrer à l’écriture dès sa jeunesse.

Avant la Première Guerre mondiale, il se forge une réputation d’intellectuel cosmopolite et pacifiste, nouant des amitiés avec des personnalités comme Sigmund Freud, Romain Rolland ou Émile Verhaeren. Pendant la guerre, bien qu’engagé dans l’armée autrichienne, il maintient ses convictions pacifistes.

Dans l’entre-deux-guerres, Zweig connaît un immense succès littéraire avec ses nouvelles psychologiques (« Amok », « La Confusion des sentiments ») et ses biographies historiques (« Marie-Antoinette », « Marie Stuart », « Fouché »). Il s’installe à Salzbourg où il constitue une importante collection de manuscrits.

L’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933 bouleverse sa vie. En 1934, il quitte l’Autriche pour Londres, puis s’exile au Brésil en 1941 avec sa seconde épouse, Lotte Altmann. Profondément affecté par la montée du nazisme et la destruction de l’Europe qu’il chérissait, il achève son autobiographie « Le Monde d’hier » avant de se suicider avec son épouse à Petrópolis, près de Rio de Janeiro, le 22 février 1942.

Son œuvre, marquée par un profond humanisme et une fine analyse psychologique, comprend des nouvelles, des romans, des biographies et des essais qui témoignent de son engagement pour une Europe culturellement unie et pacifique.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Le Monde d’hier (autobiographie, 1943)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Le Monde d’hier » retrace la transformation brutale de l’Europe entre 1881 et 1942, vue à travers le regard de Stefan Zweig. Dans la Vienne impériale de la Belle Époque, l’écrivain grandit au sein d’une famille juive aisée, dans une société qui croit au progrès et à la culture. Cette période dorée voit s’épanouir les arts et les lettres, tandis que les frontières s’estompent pour une élite cosmopolite qui parcourt librement le continent.

Mais ce monde s’effondre avec la Première Guerre mondiale. L’Europe bascule dans la barbarie, le nationalisme et l’antisémitisme. Zweig observe, impuissant, la montée du nazisme qui le force à l’exil. D’abord réfugié à Londres puis au Brésil, il perd sa nationalité, sa langue, son public. La violence du siècle a anéanti ses idéaux humanistes et européens.

Autour du livre

Dans ce testament littéraire, Stefan Zweig livre bien plus qu’une simple autobiographie : il compose le requiem d’une Europe cosmopolite et cultivée, celle d’avant les catastrophes du XXe siècle. La genèse de l’œuvre s’inscrit dans des circonstances tragiques : commencée en 1934 lors de son exil en Angleterre, poursuivie au Brésil, elle s’achève la veille de son suicide en février 1942. Le manuscrit, dactylographié par sa seconde épouse Lotte Altmann, parvient à l’éditeur un jour avant leur mort volontaire commune.

La singularité du livre réside dans son parti pris : Zweig n’y livre pas tant ses souvenirs qu’une fresque sociale et culturelle de l’Europe, centrée sur Vienne et l’Empire austro-hongrois. Les aspects intimes de sa vie restent délibérément dans l’ombre – son premier mariage n’est pas mentionné, le second à peine évoqué. Cette pudeur contraste avec la précision chirurgicale de ses observations sur la société viennoise, ses codes, ses contradictions.

L’ouvrage se distingue par ses portraits saisissants de figures intellectuelles majeures : Theodor Herzl, Rainer Maria Rilke, Emile Verhaeren, ou encore Sigmund Freud dans ses derniers moments à Londres. Ces rencontres dessinent une cartographie des cercles culturels européens, tout en révélant les prémices de leur dissolution sous la montée des nationalismes.

La structure même du livre épouse le crescendo tragique de l’histoire : partant de « l’âge d’or de la sécurité » dans la Vienne fin-de-siècle, elle culmine avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir. Cette progression implacable transforme ce qui aurait pu n’être qu’un recueil de souvenirs en méditation sur l’effondrement d’une civilisation. Le livre se clôt symboliquement sur l’annonce de la Seconde Guerre mondiale, alors que Zweig attend ses papiers au bureau d’état civil de Bath. Cette scène finale cristallise tout le propos : l’errance d’un homme devenu apatride dans une Europe qui s’autodétruit.

« Le Monde d’hier » connaît plusieurs adaptations, notamment théâtrales : en 2016, Laurent Seksik en propose une version pour le Théâtre des Mathurins à Paris, tandis qu’en 2023, une adaptation anglaise en one-man-show voit le jour.

Aux éditions FOLIO ; 592 pages.

2. Le Joueur d’échecs (nouvelle, 1943)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À bord d’un paquebot reliant New York à Buenos Aires au début des années 1940, le narrateur s’aperçoit de la présence du champion du monde d’échecs, Mirko Czentovic. Ce joueur prodige, d’origine modeste et quasi illettré, accepte de disputer quelques parties contre les passagers moyennant rétribution. Lors d’une partie, un mystérieux inconnu – M. B. – parvient à tenir tête au champion.

L’histoire bascule quand M. B. révèle son passé au narrateur. Emprisonné par la Gestapo dans une chambre d’hôtel viennois, coupé du monde pendant des mois, il n’a dû sa survie mentale qu’à un manuel d’échecs dérobé à ses geôliers. En reconstituant mentalement des centaines de parties, il a frôlé la folie, jusqu’à développer une forme de schizophrénie qui le hante encore. Une ultime confrontation s’engage alors entre ces deux joueurs que tout oppose.

Autour du livre

Dernière œuvre de Stefan Zweig, « Le Joueur d’échecs » naît dans les circonstances tragiques de l’exil brésilien de l’auteur, entre 1938 et 1941. La solitude de ces années d’expatriation trouve un écho direct dans l’écriture : Zweig lui-même comble le vide en rejouant des parties d’échecs, expérience qui nourrit la trame de la nouvelle.

La structure du récit se distingue par son architecture complexe : un récit-cadre englobe deux narrations enchâssées essentielles à la compréhension globale. Cette construction permet une mise en abyme saisissante des thèmes de l’isolement et de la résistance mentale face à l’oppression.

La dimension historique s’ancre profondément dans le contexte de l’époque : selon l’historien Roman Sandgruber, le personnage du Dr. B s’inspire du destin réel du banquier juif viennois Louis Nathaniel von Rothschild, emprisonné pendant 14 mois à l’hôtel Metropole par la Gestapo.

Le jeu d’échecs transcende sa simple fonction ludique pour devenir une métaphore puissante. La confrontation entre Czentovic et le Dr. B symbolise l’opposition entre deux mondes : d’un côté la force brute représentée par le champion aux origines modestes, de l’autre la finesse intellectuelle incarnée par l’aristocrate autrichien.

Un aspect technique remarquable réside dans l’utilisation de la notation algébrique des coups d’échecs, inhabituelle pour l’époque dans le monde anglophone. Cette particularité devient même un élément narratif crucial lorsque le Dr. B, dans son délire, prononce des formules comme « c3, c4 » que le personnel médical prend pour des formules mathématiques.

Le succès de l’œuvre ne se dément pas depuis sa publication : d’abord tirée à seulement 300 exemplaires à Buenos Aires en 1942, elle s’est vendue à plus de 1,2 million d’exemplaires en Allemagne. Son rayonnement culturel se manifeste à travers de multiples adaptations : deux films (1960 et 2021), un opéra créé à Kiel en 2013, plusieurs romans graphiques, et même une composition musicale interprétée lors de la 45e Olympiade d’échecs à Budapest en 2024.

Paradoxalement, Zweig lui-même n’était pas un joueur d’échecs accompli. Son ami Ernst Feder témoigne qu’il devait volontairement perdre contre lui tant ses connaissances du jeu étaient limitées. Cette distance avec la technique pure du jeu permet peut-être à Zweig de se concentrer sur sa dimension psychologique et métaphorique plutôt que sur les aspects purement échiquéens.

Le germaniste Rüdiger Görner qualifie en 2012 la nouvelle de « cas exemplaire d’un art narratif abouti ». Certains critiques, comme Christian Bomm, pointent néanmoins les limites de sa vision du nazisme, réduit selon eux à une simple idée, négligeant les causes économiques comme le chômage massif de la République de Weimar.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 128 pages.

3. La Pitié dangereuse (roman, 1939)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1913, dans une petite ville de garnison austro-hongroise, le lieutenant Anton Hofmiller mène une existence monotone jusqu’au jour où il est invité au château des Kekesfalva. Lors d’un bal, il commet une bourde en invitant à danser Edith, la fille du maître des lieux, sans savoir qu’elle est paralysée. Mortifié par sa gaffe, il envoie des fleurs pour s’excuser.

Pris de pitié, le jeune officier multiplie ensuite les visites auprès d’Edith. La jeune femme s’éprend peu à peu de lui tandis que son père et son médecin encouragent cette relation, persuadés qu’elle aide à sa guérison. Anton se retrouve alors prisonnier d’une situation qu’il n’a pas voulue : incapable d’avouer qu’il n’éprouve que de la compassion pour Edith, il s’enfonce dans les non-dits et les malentendus.

Autour du livre

Seul roman achevé de Stefan Zweig, « La Pitié dangereuse » paraît en 1939, dans un contexte historique lourd de sens : exilé à Londres depuis 1934 en raison de ses origines juives, l’écrivain autrichien termine son manuscrit en 1938, l’année même de l’Anschluss. Le choix de situer l’intrigue en 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, ne relève pas du hasard : Zweig observe avec désespoir la montée du nazisme qui réveille les forces destructrices ayant mené au conflit de 14-18.

La genèse de l’œuvre s’ancre dans la propre expérience de l’auteur. Pendant la rédaction, Zweig vit un triangle amoureux déchirant entre son épouse vieillissante et une jeune secrétaire fragile. Son propre rapport à la compassion et à la culpabilité transparaît dans le personnage d’Anton Hofmiller.

L’épigraphe du roman pose d’emblée sa thématique centrale en distinguant deux formes de compassion : « l’une, sentimentale et faible, qui n’est que l’impatience du cœur de se débarrasser au plus vite de la pénible émotion […], et l’autre, la seule qui compte, la compassion créatrice, qui sait ce qu’elle veut et est prête à persévérer jusqu’à l’extrême limite des forces humaines ».

L’œuvre transcende sa trame narrative pour dépeindre l’atmosphère crépusculaire de l’Empire austro-hongrois à la veille de son effondrement. Les préjugés sociaux, la vie militaire désœuvrée et la rigidité des conventions sociales constituent la toile de fond d’un drame psychologique qui interroge la nature même de la compassion et ses conséquences potentiellement dévastatrices.

Les adaptations témoignent de la puissance dramatique du récit. Dès 1946, Maurice Elvey en tire un film qu’il considère comme sa meilleure réalisation parmi les 200 de sa carrière. Paradoxalement, cette première adaptation cinématographique ne rencontre pas le succès, la critique britannique jugeant le sujet trop pessimiste. « La Pitié dangereuse » continue pourtant d’inspirer : le cinéma s’en empare à nouveau en 1979 avec Édouard Molinaro, en 2013 avec une série russe, puis en 2023 avec une version danoise. Le théâtre s’y intéresse également, notamment avec une mise en scène remarquée de Simon McBurney au Festival d’Automne à Paris en 2017.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 504 pages.

4. La Confusion des sentiments (nouvelle, 1927)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au soir de sa vie, le professeur Roland de D. reçoit un livre d’hommages pour ses soixante ans. Cette biographie minutieuse omet pourtant l’essentiel : la rencontre qui a bouleversé sa destinée. En 1927, il décide de raconter cet épisode décisif de sa jeunesse.

À dix-neuf ans, surpris par son père dans une vie de débauche à Berlin, Roland accepte de partir étudier dans une petite ville allemande. Là-bas, il tombe sous le charme d’un professeur de philologie passionné par Shakespeare. Installé dans une chambre au-dessus de l’appartement de son maître, il fréquente bientôt le couple formé par ce dernier et son épouse. Mais le comportement du professeur le déroute : tantôt proche et chaleureux, tantôt distant et cruel. Ces sautes d’humeur inexplicables tourmentent le jeune homme jusqu’à ce qu’un terrible secret lui soit révélé.

Autour du livre

Publiée en 1927, « La Confusion des sentiments » s’inscrit dans une période charnière où la société européenne commence à interroger ses tabous. La nouvelle remporte immédiatement un succès considérable, notamment grâce à l’audace de son sujet principal : l’amour impossible entre un professeur et son étudiant, dans une Allemagne où le paragraphe 175 du code pénal condamne encore l’homosexualité.

L’originalité de l’œuvre réside dans sa construction en miroir : un professeur sexagénaire se remémore sa jeunesse d’étudiant et sa rencontre décisive avec son mentor. Cette mise en abyme permet d’aborder la question de la transmission du savoir, qui se mêle à celle des sentiments refoulés. Zweig confronte ainsi plusieurs formes d’amour – l’amour intellectuel, l’amour physique, l’amitié intergénérationnelle – tout en questionnant les normes sociales de l’époque.

Sigmund Freud lui-même salue la justesse psychologique avec laquelle Zweig dépeint les mécanismes du refoulement et la complexité des sentiments inavoués. La nouvelle devient rapidement un objet d’étude pour les psychanalystes, comme Philippe van Meerbeeck qui y voit une illustration exemplaire de la perversion des liens sociaux.

L’œuvre trouve un écho particulier dans le monde universitaire qu’elle dépeint, où la proximité intellectuelle entre maître et élève peut basculer vers des territoires plus troubles. Le personnage du professeur, contraint de dissimuler sa nature profonde, incarne le déchirement entre désir personnel et conventions sociales. Sa confession finale à Roland prend alors une dimension tragique, révélant le prix payé pour une vie de dissimulation.

Le succès de la nouvelle ne se dément pas au fil des décennies, comme en témoignent ses multiples traductions et adaptations. Le théâtre s’en empare notamment en 2001 et 2010, tandis que le cinéma propose une adaptation en 1981 avec Michel Piccoli dans le rôle du professeur tourmenté.

La passion de Zweig pour la période élisabéthaine transparaît également dans « La Confusion des sentiments », à travers le projet d’ouvrage sur le théâtre « Globe » que le professeur tente désespérément d’achever. Shakespeare et ses contemporains deviennent ainsi les témoins silencieux d’une histoire où le non-dit pèse aussi lourd que les mots prononcés.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 126 pages.

5. Vingt-quatre heures de la vie d’une femme (nouvelle, 1927)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début du XXe siècle, dans une pension de famille sur la Riviera française, une nouvelle bouleverse la quiétude des lieux : Madame Henriette, une cliente respectable, vient de s’enfuir avec un jeune homme rencontré la veille. L’événement déclenche l’indignation générale des pensionnaires, à l’exception du narrateur qui refuse de condamner ce geste.

Son attitude interpelle Mrs C., une aristocrate anglaise d’un certain âge qui l’invite à une confession. Elle lui révèle qu’elle aussi a vécu, vingt ans plus tôt, une passion fulgurante de vingt-quatre heures. Veuve de quarante-deux ans, elle avait croisé dans un casino de Monte-Carlo un jeune Polonais en proie au démon du jeu. Touchée par son désespoir, elle avait tenté de le sauver, avant de basculer elle-même dans une passion dévorante.

Autour du livre

Cette nouvelle de Stefan Zweig, publiée en 1927, puise son inspiration dans un roman épistolaire de la princesse de Salm paru en 1824, « Vingt-quatre heures d’une femme sensible ». Elle s’inscrit dans un triptyque aux côtés de « La Confusion des sentiments » et « Destruction d’un cœur ».

Zweig y met en lumière la complexité des jugements moraux à travers le regard des pensionnaires d’un établissement de Monte-Carlo. Le scandale provoqué par le départ de Mme Henriette avec un jeune inconnu sert de catalyseur pour dévoiler une autre histoire, celle de Mrs. C., qui se confie au narrateur. Cette construction en miroir permet d’examiner comment un événement peut résonner différemment selon les expériences personnelles de chacun.

Le succès de « Vingt-quatre heures de la vie d’une femme » se manifeste à travers ses multiples adaptations : cinq versions cinématographiques (1931, 1944, 1952, 1968 et 2002), une adaptation télévisée en 1961 avec Ingrid Bergman, plusieurs mises en scène théâtrales, dont celle d’Éric-Emmanuel Schmitt en 2015 avec Clémentine Célarié, et même une adaptation en théâtre musical en 2015. Ainsi qu’une bande dessinée par Nicolas Otéro en 2018.

La critique littéraire Katharina Döbler souligne la maîtrise exceptionnelle de Zweig dans cette nouvelle, où il excelle dans sa spécialité : la psychologie des situations extrêmes. Ces moments ne constituent pas de véritables exceptions mais permettent de révéler la nature humaine dans un laps de temps condensé.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 128 pages.

6. Amok ou le fou de Malaisie (nouvelle, 1922)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1912, sur le pont d’un paquebot reliant Calcutta à l’Europe, un passager rencontre un homme mystérieux qui refuse tout contact avec les autres voyageurs. Durant plusieurs nuits, cet inconnu lui confie son histoire : médecin exilé en Malaisie après une malversation, il menait une existence solitaire jusqu’au jour où une femme de la haute société coloniale vint le consulter pour un avortement clandestin.

Irrité par l’arrogance de cette patiente qui le traite avec mépris, le médecin refuse d’abord de l’aider, puis tente de lui imposer un marché sordide. La femme s’enfuit, outrée. Pris de remords, il est alors saisi d’une folie destructrice – l’amok, cette transe meurtrière qui frapperait parfois les Malais – et se lance à sa poursuite. Mais il est trop tard : ayant eu recours à une avorteuse locale, elle agonise. Sur son lit de mort, elle fait jurer au médecin de préserver son secret.

La narration serpente entre les ombres du navire et les souvenirs brûlants des colonies, dans un crescendo oppressant. La confession nocturne se fait de plus en plus fiévreuse, portée par une prose hypnotique qui suit les méandres d’une conscience ravagée par la culpabilité.

Autour du livre

Cette nouvelle de Stefan Zweig se démarque par son architecture narrative en deux temps : un récit-cadre situé sur le navire Oceania et le récit central qui se déroule dans les Indes orientales néerlandaises. Cette construction permet d’installer progressivement une tension dramatique qui ne cessera de croître jusqu’au dénouement fatal.

Le titre fait référence à un phénomène psychologique propre à la culture indonésienne : l’amok, un état de transe furieuse qui pousse l’individu à poursuivre et tuer aveuglément. Cette métaphore structure l’ensemble de l’œuvre et illustre la descente aux enfers du protagoniste, médecin allemand originaire de Leipzig. Sa passion obsessionnelle pour une Anglaise mariée le transforme en figure tragique, consumé par un désir qui le mène à sa perte.

Le texte, paru initialement en 1922 dans le journal « Neue Freie Presse », s’inscrit dans la période où Zweig était fortement influencé par les théories psychanalytiques de Sigmund Freud. Cette empreinte freudienne transparaît dans l’évocation des pulsions inconscientes et la description minutieuse des états psychologiques du personnage principal.

L’influence coloniale constitue également une trame de fond significative. Le contraste entre la société européenne et le monde colonial est incarné par l’opposition entre les femmes indigènes « respectueuses et soumises » et l’Anglaise au « comportement hautain et distant ». Cette dialectique révèle les tensions sociales et culturelles de l’époque.

La puissance du récit a suscité de nombreuses adaptations cinématographiques, avec pas moins de cinq versions portées à l’écran entre 1927 et 1993. Parmi elles, l’adaptation mexicaine de 1944 par Antonio Momplet met en scène l’actrice María Félix. Le texte a également été adapté pour le théâtre, notamment en 1988 par Jacques Weber qui l’associe à « Lettre d’une inconnue » dans son spectacle « Nocturnes ».

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 190 pages.

7. Lettre d’une inconnue (nouvelle, 1922)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Vienne, au début du XXe siècle, un célèbre romancier reçoit le jour de ses 41 ans une longue lettre d’une inconnue. Cette femme lui révèle qu’elle l’a aimé passionnément depuis ses treize ans, quand il habitait l’appartement voisin du sien. Durant toutes ces années, elle l’a observé, attendu, désiré, sans jamais oser lui avouer ses sentiments.

Le destin les a réunis à trois reprises. De leur première nuit d’amour est né un enfant, mais l’écrivain, trop occupé par ses conquêtes éphémères, ne l’a jamais reconnue. Chaque année, elle lui envoyait anonymement des roses blanches pour son anniversaire. Aujourd’hui, leur fils vient de mourir et elle-même sent sa fin proche. Cette lettre constitue son ultime confession.

Autour du livre

Premier succès commercial majeur de Stefan Zweig, « Lettre d’une inconnue » marque un tournant décisif dans sa carrière avec plus de 70 000 exemplaires vendus en huit ans après sa parution initiale dans le journal viennois Neue Freie Presse le 1er janvier 1922. La nouvelle paraît ensuite en recueil la même année aux côtés d’ « Amok ou le fou de Malaisie ».

L’œuvre se distingue par sa construction narrative qui adopte la forme épistolaire : une longue missive posthume adressée à un écrivain par une femme qui lui voue un amour absolu depuis son adolescence. Cette structure permet une narration à la première personne qui dévoile l’intensité psychologique d’une passion unilatérale, où le destinataire ne reconnaît jamais celle qui l’aime. La dimension tragique naît de ce paradoxe : l’amour le plus profond reste invisible aux yeux de celui qui en est l’objet.

Le récit se déroule dans la Vienne du début du XXe siècle, ville cosmopolite où se côtoient l’opulence et la misère. Cette dualité sociale se reflète dans les trajectoires des personnages : l’écrivain R. évolue dans les cercles privilégiés tandis que la narratrice lutte pour survivre. Zweig peint ainsi en filigrane le portrait d’une société viennoise stratifiée, où les destins individuels restent prisonniers des hiérarchies sociales.

La postérité de « Lettre d’une inconnue » s’observe à travers ses nombreuses adaptations, notamment cinématographiques. La version de Max Ophüls en 1948, avec Joan Fontaine et Louis Jourdan, obtient une reconnaissance particulière : en 1992, la Bibliothèque du Congrès américain la sélectionne pour sa préservation en raison de son importance « culturelle, historique et esthétique ». L’œuvre inspire également plusieurs créations théâtrales, dont la plus récente adaptation anglaise par Christopher Hampton, « Visit From An Unknown Woman », présentée au Hampstead Theatre de Londres en juin 2024.

Aux éditions FOLIO ; 128 pages.

8. Ivresse de la métamorphose (roman inachevé, 1982)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Autriche meurtrie de 1926, Christine Hoflehner mène une existence terne comme employée des postes à Klein-Reifling. À 28 ans, elle vit avec sa mère malade dans un logement misérable, hantée par la mort de son père et de son frère pendant la Grande Guerre. Un télégramme bouleverse sa routine : sa tante d’Amérique l’invite dans un palace suisse.

En quelques jours, la modeste fonctionnaire se métamorphose. Parée de robes élégantes, entourée de luxe et de raffinement, elle devient la coqueluche de l’hôtel sous le nom de Christina van Boolen. Mais les rumeurs sur ses origines modestes précipitent son retour brutal à Klein-Reifling. De retour dans sa vie étriquée, elle rencontre Ferdinand, un ancien combattant mutilé qui partage sa révolte contre une société injuste. Ensemble, ils élaborent un plan désespéré pour échapper à leur condition.

Autour du livre

Cette œuvre posthume inachevée témoigne des bouleversements qui ont secoué l’Europe dans l’entre-deux-guerres et des profondes mutations sociales qui en ont découlé. L’histoire de cette jeune postière confrontée à la pauvreté d’après-guerre se démarque des autres écrits de Zweig par son fort ancrage social et sa dimension critique acérée envers la société bourgeoise.

La genèse du texte s’étale sur près d’une décennie. Les deux parties qui le composent ont été rédigées à des époques différentes : la première à Salzbourg en 1930-1931, la seconde à Londres en 1938-1939, où l’écrivain s’était exilé face à la montée du nazisme. Cette élaboration fragmentée transparaît dans la structure même de l’œuvre, avec deux parties stylistiquement distinctes qui reflètent l’évolution de la pensée de Zweig et le durcissement progressif de sa vision du monde.

Le manuscrit, découvert dans les archives de l’auteur par le chercheur Knut Beck au début des années 1980, ne comportait pas de titre. L’appellation « Rausch der Verwandlung » (« Ivresse de la métamorphose ») a été choisie par l’éditeur d’après une expression présente dans le texte. Les traductions dans différentes langues ont parfois opté pour des titres alternatifs : « The Post Office Girl » en anglais, « Estasi di libertà » (« Extase de liberté ») en italien.

« Ivresse de la métamorphose » se démarque par sa dimension psychologique poussée. Le critique David Turner souligne notamment que le projet final de vol postal peut être interprété comme un symbole de liberté et de révolte morale contre une société corrompue d’après-guerre. La relation entre Christine et Ferdinand présenterait par ailleurs des parallèles avec la propre histoire de Zweig et sa secrétaire Lotte Altmann.

Les adaptations à l’écran témoignent de la force dramatique du récit : en 1951 avec « Das gestohlene Jahr » (« L’Année volée »), puis en 1988 avec une version télévisée française intitulée « L’Ivresse de la métamorphose ». Plus récemment, le réalisateur Wes Anderson s’en est inspiré pour certaines scènes de « The Grand Budapest Hotel », particulièrement dans la description de l’établissement suisse luxueux.

Le texte frappe par sa modernité et sa rupture avec le romantisme conventionnel de l’époque, comme le souligne la critique Berta Vías Mahou dans El País. L’écrivain John Banville, dans The Guardian, met en exergue la dimension tragique de l’œuvre qui « hypnotise dans sa spirale descendante vers la tragédie ». Le Daily Telegraph salue quant à lui l’habileté avec laquelle les concepts psychanalytiques les plus complexes sont incarnés dans la trame narrative.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 285 pages.

9. La Peur (nouvelle, 1920)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Vienne bourgeois du début du XXe siècle, Irène Wagner mène une existence confortable auprès de son mari avocat et de leurs deux enfants. Par ennui plus que par passion, elle prend pour amant un jeune pianiste qu’elle retrouve une fois par semaine. Sa vie bascule le jour où une femme l’attend à la sortie de l’immeuble de son amant et la menace de tout révéler.

Commence alors une descente aux enfers pour Irène. Terrorisée à l’idée que son mari découvre sa liaison, elle cède au chantage de cette mystérieuse femme qui exige des sommes toujours plus importantes. La peur s’installe, grandit, l’obsède jour et nuit. Elle ne dort plus, sursaute au moindre bruit, s’isole. Son comportement change tant que son mari s’inquiète, multipliant les questions auxquelles elle ne peut répondre sans avouer sa faute.

Autour du livre

La genèse de « La Peur » remonte à février-avril 1913, dans un contexte viennois du début du XXe siècle qui imprègne profondément le récit. Il existe deux versions du texte : la version originale longue de 1920 et une version courte publiée en 1925 chez Reclam à Leipzig.

La nouvelle se distingue par sa construction psychologique sophistiquée, où la temporalité s’adapte aux états mentaux du personnage principal. Zweig module le rythme en fonction des tourments d’Irène : les moments d’introspection s’étirent tandis que les scènes de fuite s’accélèrent jusqu’à l’affolement. Cette technique narrative crée une adéquation entre la forme et le fond, entre le tempo du récit et les émotions du personnage.

La dimension psychologique s’exprime notamment à travers l’emploi d’analepses, lors des réminiscences d’Irène sur sa rencontre avec son amant, et de prolepses dans ses anticipations angoissées des réactions de son mari. Le récit adopte une focalisation interne qui permet de suivre au plus près les pensées et les angoisses du personnage principal.

Au cinéma, quatre réalisateurs s’en sont emparés : Hans Steinhoff en 1928 avec Elga Brink, Viktor Tourjanski en 1936 avec Charles Vanel et Gaby Morlay, Roberto Rossellini en 1954 avec Ingrid Bergman, et Daniel Vigne en 1992. Le critique Nicholas Lezard du Guardian souligne en 2010 la dimension mélodramatique de l’œuvre, où les apparences de respectabilité masquent des tempêtes de passion charnelle, de culpabilité et de honte. Il établit un parallèle entre l’écriture de Zweig et les théories de Freud, tous deux contemporains dans la Vienne du début du XXe siècle.

« La Peur » a également connu une adaptation théâtrale remarquée par Koen Tachelet, présentée aux Festspiele de Salzbourg en 2010, bien que la transposition dans l’époque contemporaine ait suscité des critiques mitigées. Plus récemment, une version sonore a vu le jour en 1992, portée par la voix de Fanny Ardant sur une musique de Bach.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 250 pages.

10. Un soupçon légitime (nouvelle, 1987)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un paisible cottage près de Bath, Betsy et son mari font la connaissance de leurs nouveaux voisins. John Limpley, géant débonnaire à l’enthousiasme épuisant, et son épouse effacée tentent depuis neuf ans d’avoir un enfant. Pour briser leur solitude, la narratrice leur offre un chiot. Une décision qui va bouleverser leur existence.

Le bouledogue Ponto devient l’objet de toutes les attentions de John. Gâté sans limites, l’animal règne bientôt en despote sur la maisonnée. Mais quand Madame Limpley annonce sa grossesse, John reporte soudain toute son affection sur elle. Le chien, délaissé du jour au lendemain, rumine sa vengeance dans l’ombre. Une tension sourde monte jusqu’au drame final.

Autour du livre

Cette nouvelle, restée longtemps inédite en français jusqu’en 2009 et même jusqu’en 1987 dans sa langue originale, se distingue nettement du reste de l’œuvre de Stefan Zweig. Écrite entre 1935 et 1940, alors que l’auteur s’était exilé à Londres puis à Bath pour fuir le régime nazi, elle surprend par son ton moins grave que ses autres écrits, tout en déclinant l’un de ses thèmes de prédilection : la monomanie.

La particularité majeure de ce texte réside dans le choix inédit de placer un chien comme personnage principal, auquel Zweig prête des sentiments quasi humains. Le caractère jovial de John Limpley imprègne le récit d’une gaieté inhabituelle chez l’auteur, créant un contraste saisissant avec la tension psychologique qui monte crescendo. Cette dualité entre légèreté apparente et noirceur sous-jacente constitue l’originalité d’ « Un soupçon légitime ».

L’histoire se déroule dans les environs de Bath, en Angleterre, où Zweig lui-même s’était réfugié. Ce cadre bucolique sert de toile de fond à une étude minutieuse des conséquences funestes de l’obsession et de la démesure des sentiments. Le choix du point de vue externe, celui de la voisine Betsy, permet une mise à distance qui renforce l’aspect oppressant du récit.

La construction narrative s’avère particulièrement efficace : dès les premières lignes, une trame dramatique est esquissée et le drame apparaît en suspens. Cette tension monte progressivement jusqu’à atteindre son paroxysme, dans une mécanique implacable qui fait dire aux lecteurs « C’était inévitable, prévisible ». Pourtant, des zones d’ombre persistent sur les circonstances exactes du drame, laissant place au doute suggéré par le titre original en allemand « War er es? » (« Était-ce lui ? »).

Cette nouvelle peut se lire comme une allégorie, le chien représentant possiblement le côté animal, instinctif et barbare de l’homme qui vient détruire l’harmonie sociale – une interprétation d’autant plus prégnante au regard du contexte historique de sa rédaction, en pleine montée du nazisme. À la fin du récit, le chien demeure vivant et menaçant, prêt à surgir et à mordre, tel un symbole des forces obscures qui sommeillent en l’homme.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 192 pages.