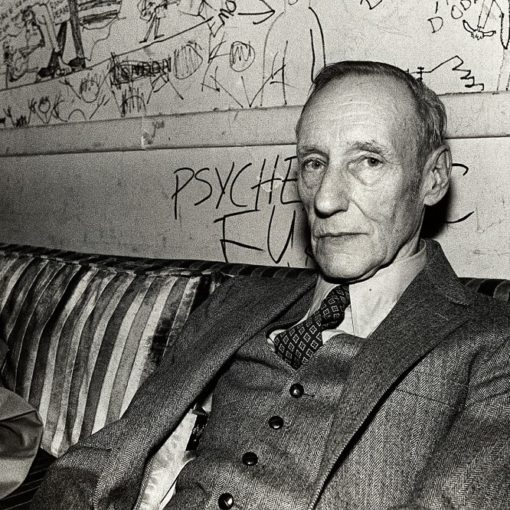

Henry James naît le 15 avril 1843 à New York dans une famille aisée d’intellectuels. Fils d’Henry James Sr. et frère du futur philosophe William James, il reçoit une éducation cosmopolite, voyageant constamment entre l’Europe et l’Amérique dans sa jeunesse. Il étudie auprès de tuteurs à Genève, Londres, Paris, Bologne et Bonn, s’imprégnant des littératures européennes et américaines.

À 19 ans, il s’inscrit brièvement à la faculté de droit de Harvard mais l’abandonne rapidement pour se consacrer à la littérature. Il publie sa première nouvelle en 1863 et entame une carrière prolifique d’écrivain. Après plusieurs séjours en Europe, il s’installe définitivement à Londres en 1876. C’est le début d’une période très féconde : il publie de nombreuses nouvelles et romans, dont « Daisy Miller » (1878) qui lui apporte la célébrité des deux côtés de l’Atlantique.

Dans son œuvre, James aborde principalement les différences culturelles entre l’Ancien et le Nouveau Monde, créant ce qu’on appelle le « thème international ». Son style évolue au fil du temps, devenant plus complexe et psychologique, notamment dans sa dernière période avec des chefs-d’œuvre comme « Les ailes de la colombe » (1902), « Les ambassadeurs » (1903) et « La coupe d’or » (1904).

Déçu par la neutralité américaine lors de la Première Guerre mondiale, il obtient la nationalité britannique en 1915. Il meurt le 28 février 1916 à Londres, laissant derrière lui une œuvre monumentale comprenant des romans, des nouvelles, des récits de voyage, des essais et des pièces de théâtre. Il est considéré comme l’un des maîtres du réalisme littéraire du XIXe siècle, reconnu pour le raffinement de son écriture et sa capacité à disséquer la conscience de ses personnages.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Un portrait de femme (roman, 1881)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1870, Isabel Archer, une jeune Américaine orpheline originaire d’Albany, quitte son pays natal pour l’Europe à l’invitation de sa tante Mrs Touchett. Intelligente, belle et éprise de liberté, elle s’installe d’abord en Angleterre au domaine familial de Gardencourt.

Elle y fait la connaissance de son cousin Ralph, tuberculeux, qui la prend rapidement en affection. Refusant catégoriquement deux demandes en mariage – celle de Lord Warburton, un aristocrate anglais, puis celle de Caspar Goodwood, un industriel américain venu la rejoindre – Isabel affirme son désir d’indépendance. Un héritage inattendu lui permet bientôt de réaliser ses aspirations.

Mais le destin d’Isabel bascule lors d’un séjour en Italie. Elle y rencontre Gilbert Osmond, esthète américain établi à Florence, que lui présente une amie de sa tante, Madame Merle. Contre l’avis de ses proches, Isabel épouse cet homme qui se révèle être un manipulateur froid et tyrannique, uniquement intéressé par sa fortune. Trois ans plus tard, elle découvre la machination dont elle a été victime et les liens troubles unissant son mari à Madame Merle.

Autour du livre

L’histoire éditoriale de « Un portrait de femme » révèle les ambitions novatrices d’Henry James dans les années 1880. La publication simultanée en feuilleton dans l’Atlantic Monthly aux États-Unis et Macmillan’s Magazine en Grande-Bretagne témoigne de sa volonté de toucher les deux rives de l’Atlantique, lui qui deviendra plus tard citoyen britannique. La genèse du roman s’ancre dans une réflexion simple : mettre en scène une jeune Américaine face à son destin. Cette idée germe alors que James séjourne à Florence, ville qui servira de cadre à la rencontre fatidique entre Isabel et Osmond. L’écrivain construit ensuite méticuleusement son intrigue pour révéler la complexité psychologique de son héroïne.

Le contexte de rédaction éclaire certains choix narratifs. Les années 1870-1880 voient l’émergence d’une nouvelle classe d’Américains fortunés qui s’installent en Europe, notamment à Florence et Rome. James observe avec acuité ces expatriés qui, tel Osmond, cultivent un raffinement parfois artificiel. Le personnage de Madame Merle incarne cette ambivalence culturelle, dissimulant sous des dehors brillants une nature manipulatrice.

Les révisions effectuées par James pour l’édition new-yorkaise de 1908 transforment subtilement l’œuvre initiale. La scène finale entre Isabel et Goodwood gagne en intensité érotique tout en respectant les conventions de l’époque. Selon le critique Edward Wagenknecht, James suggère la puissance du désir sans jamais transgresser les limites de la bienséance victorienne. Le critique Harold Bloom considère ce roman comme « le portrait de l’écrivain en femme », suggérant qu’Isabel incarnerait certaines facettes de James lui-même : son idéalisme, son désir d’indépendance, sa fascination pour l’Europe. Cette lecture autobiographique reste débattue mais éclaire la profondeur psychologique du personnage. La réception critique évolue au fil des décennies : si les premiers lecteurs saluent la finesse psychologique, les lectures féministes des années 1970 interrogent le choix final d’Isabel de retourner auprès d’Osmond. Ce débat nourrit toujours les interprétations contemporaines : sacrifice noble ou capitulation devant les conventions patriarcales ?

Les adaptations à l’écran peinent à restituer la densité de l’œuvre. En 1996, Jane Campion tente de moderniser le propos en accentuant la dimension féministe, avec Nicole Kidman dans le rôle d’Isabel. Malgré les performances remarquées de John Malkovich (Osmond) et Barbara Hershey (Madame Merle), le film peine à traduire visuellement les subtilités psychologiques du texte. James lui-même doutait des possibilités d’adaptation de son roman, estimant que la scène la plus puissante montrait simplement Isabel assise, absorbée dans ses pensées. « Un portrait de femme » inspire également une série de la BBC en 1968 avec Richard Chamberlain, ainsi qu’une adaptation théâtrale à Broadway en 1954, malgré les réserves initiales de James quant à une transposition scénique. En 1976, une version en ourdou est même produite pour la télévision pakistanaise, démontrant la résonance universelle des thèmes abordés.

Le traitement du temps dans le roman mérite attention. Une seule date précise est mentionnée (1876), l’action se déroulant entre 1872 et 1877. Cette imprécision temporelle contraste avec l’exactitude psychologique. Les événements historiques sont délibérément laissés hors-champ, James préférant se concentrer sur la conscience de ses personnages. La dimension sociale transparaît dans le traitement des personnages secondaires. Les domestiques et gens du peuple sont presque absents, reflétant le milieu privilégié dépeint. Seules quelques figures émergent : les religieuses du couvent de Pansy, la femme de chambre d’Isabel, suggérant un monde social plus vaste mais délibérément maintenu hors-champ.

« Un portrait de femme » impose également une nouvelle conception du narrateur. Bien qu’omniscient, celui-ci distille parcimonieusement ses interventions directes, préférant laisser la parole aux personnages à travers dialogues et discours indirect libre. Cette technique narrative sophistiquée permet de multiplier les points de vue tout en maintenant une unité de ton. L’innovation majeure réside dans l’exploration de la conscience. Le chapitre 42, où Isabel médite jusqu’à l’aube sur son mariage malheureux, marque un tournant dans l’histoire du roman. La progression minutieuse des pensées, les associations d’idées, les prises de conscience successives préfigurent les techniques du stream of consciousness (flux de conscience) qui s’épanouiront au XXe siècle.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 960 pages.

2. Les Bostoniennes (roman, 1886)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Boston, années 1870. Le Sud panse encore ses plaies de la guerre de Sécession quand Basil Ransom, avocat mississippien désargenté, se rend chez sa cousine Olive Chancellor. Cette féministe convaincue l’invite à une conférence où une jeune oratrice, Verena Tarrant, subjugue l’assemblée par son éloquence.

La soirée marque le début d’un affrontement entre deux visions du monde : Olive, qui rêve de faire de Verena l’emblème de la cause des femmes, et Basil, séduit par la jeune fille mais fermement opposé à l’émancipation féminine.

Olive prend Verena sous sa protection, la guide, l’éduque, jusqu’à l’emmener en Europe. Basil, lui, poursuit inlassablement celle qu’il désire épouser, certain que le mariage et la maternité constituent l’accomplissement suprême d’une femme.

Autour du livre

Publié en feuilleton dans The Century Magazine en 1885-1886 avant sa parution en volume, « Les Bostoniennes » marque un tournant dans l’œuvre d’Henry James par son ancrage politique manifeste. Le roman puise son inspiration première dans « L’Évangéliste » d’Alphonse Daudet, qui narre l’emprise d’une femme évangélique sur une jeune disciple.

L’accueil réservé à l’ouvrage s’avère particulièrement hostile, notamment à Boston où la société locale s’insurge contre ce qu’elle perçoit comme une caricature de ses élites intellectuelles et réformatrices. Mark Twain déclare même préférer « être damné au paradis de John Bunyan plutôt que de lire ce livre ». Cette réception mitigée pousse James à ne plus jamais accorder une telle place aux questions politiques dans ses œuvres ultérieures.

L’originalité du roman réside dans son traitement ambivalent du féminisme américain d’après-guerre. James esquisse un portrait nuancé des mouvements réformateurs, oscillant entre satire et considération sérieuse des enjeux sociétaux. La relation entre Olive et Verena soulève également des questions sur la nature de leur attachement, donnant naissance à l’expression « mariage de Boston » pour désigner la cohabitation ambiguë entre deux femmes. Cette dimension particulière s’inspire notamment de la relation entre Alice James, sœur de l’auteur, et Katherine Loring.

En 1984, l’adaptation cinématographique par James Ivory, avec Vanessa Redgrave, Christopher Reeve et Madeleine Potter, renouvelle l’intérêt pour cette œuvre. La performance de Redgrave lui vaut une nomination aux Oscars et aux Golden Globes. Le critique F.R. Leavis classe « Les Bostoniennes » parmi « les deux romans les plus brillants de la langue anglaise », aux côtés de « Un portrait de femme » du même auteur.

« Les Bostoniennes » transcende sa dimension politique pour offrir une méditation sur les rapports de pouvoir, l’individualité et les bouleversements sociaux dans l’Amérique post-guerre civile. Les personnages secondaires – journalistes cyniques, réformateurs idéalistes, parasites opportunistes – composent une fresque sociale saisissante qui dépeint les mutations de la société américaine.

Aux éditions FOLIO ; 704 pages.

3. Le Tour d’écrou (roman, 1898)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Publié en 1898, « Le Tour d’écrou » se déroule dans un manoir isolé de la campagne anglaise. Une jeune gouvernante de vingt ans y est engagée par un aristocrate pour s’occuper de ses neveux orphelins, Miles et Flora. L’homme pose une condition singulière : elle ne devra jamais le contacter ni le déranger, quoi qu’il arrive. À son arrivée au domaine de Bly, la gouvernante trouve deux enfants d’une beauté et d’une sagesse remarquables. Elle est secondée par Mrs Grose, l’intendante, qui semble bienveillante mais un brin réservée.

L’atmosphère idyllique des premiers jours se dégrade rapidement. La gouvernante commence à apercevoir des silhouettes inquiétantes : celles de Peter Quint, un ancien valet, et de Miss Jessel, la précédente gouvernante, tous deux décédés dans des circonstances troubles. Ces apparitions deviennent de plus en plus fréquentes. La jeune femme est persuadée que ces spectres cherchent à nuire aux enfants, avec lesquels ils entretenaient des relations ambiguës de leur vivant. Son obsession grandit, tandis que le comportement des enfants semble de plus en plus étrange.

Autour du livre

« Le Tour d’écrou » naît dans un contexte particulier : en 1895, Edward White Benson, archevêque de Canterbury, raconte à Henry James une histoire de domestiques maléfiques qui tourmentent des enfants après leur mort. Cette trame germe dans l’esprit de James pendant trois ans, alors qu’il traverse une période sombre : sa santé décline, sa popularité s’érode et plusieurs de ses proches disparaissent. En octobre 1895, il note dans une lettre : « Je vois des fantômes partout ».

Le texte paraît d’abord en feuilleton dans Collier’s Weekly de janvier à avril 1898, illustré par Eric Pape. Dès sa publication, il suscite des réactions contrastées. Si certains saluent sa maîtrise du genre gothique, d’autres, comme The Independent, le qualifient « d’histoire la plus irrémédiablement dépravée de la littérature ancienne et moderne ».

La force du récit réside dans son ambiguïté fondamentale : les fantômes existent-ils réellement ou sont-ils le fruit de l’imagination d’une gouvernante obsessionnelle ? Cette question divise la critique pendant des décennies. Edmund Wilson, en 1934, propose une lecture freudienne : la gouvernante, sexuellement réprimée, hallucinerait ces apparitions. D’autres défendent la réalité des spectres, pointant notamment que Mrs. Grose identifie Peter Quint avant même que la gouvernante ne sache son existence.

Le titre lui-même fait l’objet d’interprétations multiples. Shoshana Felman établit un lien avec une scène où Flora tente d’enfoncer un mât dans la coque d’un bateau jouet – geste à connotation phallique que la gouvernante empêche. Cette image du « tour d’écrou » symboliserait la tension narrative qui s’intensifie jusqu’à l’étouffement final.

« Le Tour d’écrou » inspire de nombreuses adaptations : un opéra de Benjamin Britten en 1954, le film « Les Innocents » de Jack Clayton en 1961 avec Deborah Kerr, et plus récemment « The Haunting of Bly Manor » sur Netflix. Stephen King la considère comme l’une des deux plus grandes œuvres d’horreur surnaturelle, aux côtés de « La Maison hantée » de Shirley Jackson.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 216 pages.

4. La coupe d’or (roman, 1904)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

La « coupe d’or », chef-d’œuvre tardif d’Henry James paru en 1904, nous transporte dans les salons feutrés de l’aristocratie londonienne du début du XXe siècle. L’intrigue gravite autour de Maggie Verver, une héritière américaine installée à Londres avec son père Adam, un collectionneur d’art qui a bâti une fortune colossale.

Amoureuse, Maggie décide d’épouser le prince Amerigo, un noble italien sans le sou mais auréolé du prestige de sa lignée. Ce qu’elle ignore, c’est que son futur époux a vécu une passion ardente avec Charlotte Stant, son amie la plus proche – une liaison que les deux amants ont tue, leur pauvreté rendant impossible tout projet de mariage.

Dans un élan de générosité qui s’avérera fatal, Maggie pousse son père à épouser Charlotte, persuadée de créer ainsi un cercle harmonieux. Les quatre protagonistes se retrouvent alors enfermés dans une cage dorée où chacun observe l’autre sans rien dire. Tandis que la fille et le père maintiennent une relation fusionnelle, Charlotte et le prince se redécouvrent, incapables de résister à leur attirance mutuelle.

Autour du livre

« La coupe d’or » constitue l’ultime chef-d’œuvre d’Henry James, le point culminant de sa « phase majeure ». La puissance du récit réside dans sa concentration sur quatre personnages principaux, créant une atmosphère d’une intensité rare. James lui-même considérait cette œuvre comme « la plus aboutie de [ses] productions – la plus composée, construite et achevée ». James y déploie une réflexion sur le mariage, l’adultère et les liens filiaux dans la haute société anglo-américaine. La symbolique de la coupe d’or, tirée de l’Ecclésiaste, incarne la fragilité des relations humaines et la duplicité qui peut se cacher sous les apparences les plus brillantes.

Le texte a suscité des réactions contrastées. Robert McCrum l’a inclus dans sa liste des 100 meilleurs romans du Guardian, le décrivant comme un « récit labyrinthique, terrifiant et souvent claustrophobe. » L’écrivain Colm Toibin le considère comme le meilleur roman de James, notamment grâce à sa concentration sur quatre personnages principaux. En revanche, Rebecca West estimait que « l’hiver s’était abattu sur le génie de James » dans ce livre. La Modern Library a classé « La coupe d’or » à la 32e position de sa liste des 100 meilleurs romans en langue anglaise du XXe siècle. Son influence s’étend jusqu’à Iris Murdoch, qui s’en serait inspirée pour son roman « Une tête coupée ».

Les adaptations à l’écran témoignent de la pérennité de l’œuvre. La BBC en a proposé une version télévisée de six heures en 1972, saluée par la critique pour sa fidélité au texte. En 2000, James Ivory en a livré une adaptation cinématographique avec Uma Thurman et Nick Nolte, prenant toutefois quelques libertés avec le personnage de Charlotte, présentée comme psychologiquement instable alors que le roman la dépeint comme une manipulatrice calculatrice.

Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 640 pages.

5. Les papiers de Jeffrey Aspern (roman, 1888)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la Venise de la fin du XIXe siècle, un critique littéraire américain cherche à mettre la main sur des documents inédits de Jeffrey Aspern, un poète défunt qu’il vénère. Ces précieux papiers seraient en possession de Juliana Bordereau, une très vieille dame qui fut jadis la maîtresse du poète. Pour approcher cette femme qui vit recluse, le narrateur loue quelques pièces de son palais vénitien délabré, où elle vit avec sa nièce Tina dans un dénuement manifeste.

Sous de faux prétextes, le critique s’installe dans la demeure et tente de gagner la confiance des deux femmes. Il restaure le jardin à l’abandon, paie un loyer exorbitant et courtise prudemment la timide Tina. Mais la vieille Miss Bordereau, perspicace, semble deviner ses intentions véritables. S’engage alors un subtil jeu de dupes entre les trois personnages, dans l’atmosphère étouffante de ce palais aux murs lépreux.

Autour du livre

Publié d’abord dans The Atlantic Monthly en 1888, « Les papiers de Jeffrey Aspern » puise son inspiration dans une anecdote véridique. Henry James s’inspire de l’histoire d’un certain Silsbee, admirateur transi de Shelley, qui tenta d’obtenir des lettres du poète auprès de Claire Clairmont, sa belle-sœur. Cette dernière vivait recluse à Florence avec sa nièce, qui proposa de céder les documents en échange d’un mariage – proposition qui fit fuir le prétendant.

James transpose l’action dans une Venise crépusculaire, cadre idéal pour cette intrigue où se mêlent manipulation et désir de possession. Le palazzo Soranzo Cappello, où James situe l’action, devient le théâtre d’un huis clos psychologique entre trois personnages prisonniers de leurs obsessions : le narrateur dévoré par son ambition littéraire, Juliana protégeant farouchement son passé, et Miss Tina oscillant entre fidélité familiale et espoir amoureux.

La construction dramatique emprunte au théâtre sa progression et ses climax. Les scènes de confrontation – notamment celle où Juliana surprend le narrateur – atteignent une intensité proche de la tragédie. Cette théâtralité n’est pas fortuite : l’œuvre connaîtra de nombreuses adaptations scéniques, dont celle remarquée de Michael Redgrave en 1959.

Les thèmes abordés résonnent avec une troublante actualité : jusqu’où peut-on aller au nom de la recherche biographique ? Les documents privés d’un artiste appartiennent-ils à l’Histoire ? La destruction finale des lettres par Miss Tina apparaît comme une victoire posthume de l’intime sur la voracité du monde littéraire.

La fortune des « Papiers de Jeffrey Aspern » ne se dément pas : adapté au cinéma dès 1947 avec « The Lost Moment », le roman inspire également un opéra de Dominick Argento en 1988. Les multiples traductions et rééditions témoignent de la pérennité de cette réflexion sur les limites éthiques de la biographie.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 192 pages.

6. Ce que savait Maisie (roman, 1897)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Écrit en 1897 par Henry James, « Ce que savait Maisie » décortique avec une acuité psychologique rare les affres d’un divorce et son impact sur une enfant. Dans l’Angleterre de la fin du XIXe siècle, la jeune Maisie Farange, issue d’un milieu privilégié, devient l’enjeu d’une lutte sans merci entre ses parents, Ida et Beale. Déchirée entre deux foyers, elle subit les assauts de leur égoïsme forcené, exacerbé par les mariages consécutifs des ex-époux.

Telle une poupée de chiffon, Maisie est trimballée de maisons en pension, de gouvernantes en beaux-parents. Les adultes, figures veules et lâches, n’ont de cesse de l’instrumentaliser. Mais l’enfant, dont la finesse d’esprit échappe à son entourage, aiguise sa compréhension des passions sourdes qui s’agitent autour d’elle. Malgré sa souffrance soigneusement tue, elle développe une capacité d’observation et une clairvoyance hors normes.

Autour du livre

« Ce que savait Maisie » paraît d’abord en feuilleton dans The Chap-Book fin 1896, avant d’être repris et modifié pour The New Review en 1897. La même année, le roman est publié en volume, d’abord à Londres chez William Heinemann, puis à Chicago chez Herbert S. Stone. Cette œuvre majeure d’Henry James ne trouvera son public francophone qu’en 1947, grâce à la traduction de Marguerite Yourcenar.

La narration, entièrement construite à travers le regard de Maisie, constitue une prouesse littéraire remarquable. Cette perspective enfantine permet de dévoiler, avec une ironie mordante, les travers d’une société victorienne où les convenances masquent mal l’égoïsme et la débauche morale des adultes. La petite fille devient le miroir qui réfléchit et révèle la corruption de son entourage.

« Ce que savait Maisie » suscite des réactions contrastées parmi les critiques littéraires. Edmund Wilson salue la maîtrise technique du récit et sa critique sociale acérée. F.R. Leavis va jusqu’à qualifier le roman de « perfection ». À l’opposé, Vladimir Nabokov exprime son aversion pour l’œuvre lorsque Wilson la lui recommande. Le psychanalyste Neil Hertz établit un parallèle saisissant entre la voix narrative de James et le concept de transfert dans le cas Dora de Freud.

Le thème de l’innocence enfantine traverse l’œuvre : Maisie incarne une pureté inaltérable dans un monde corrompu, capable d’extraire des leçons morales des comportements les plus répréhensibles. Son intelligence émotionnelle lui permet de créer son propre univers moral, distinct de la dépravation ambiante.

En 1995, Édouard Molinaro transpose l’histoire pour la télévision française avec Evelyne Bouix. En 2012, Scott McGehee et David Siegel proposent une relecture contemporaine avec Julianne Moore, transposant l’action dans le New York d’aujourd’hui. Cette version modifie sensiblement la trame originale en présentant des beaux-parents bienveillants, effaçant ainsi la noirceur victorienne au profit d’une résolution plus optimiste.

Aux éditions 10/18 ; 400 pages.

7. Les ailes de la colombe (roman, 1902)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Les ailes de la colombe », publié en 1902 par Henry James, se déroule dans la haute société londonienne et vénitienne du début du XXe siècle. L’histoire suit Kate Croy, une jeune aristocrate anglaise désargentée qui vit sous la tutelle de sa tante fortunée, Maud Lowder. Éperdument amoureuse de Merton Densher, un journaliste sans le sou, Kate se heurte au refus catégorique de sa tante d’accepter cette union.

L’arrivée de Milly Theale, une riche héritière américaine condamnée par la maladie, bouleverse leur existence. Cette rencontre fait naître dans l’esprit de Kate un stratagème aussi cruel qu’ingénieux : pousser Merton à séduire Milly pour hériter de sa fortune après sa mort, ce qui lui permettrait enfin de l’épouser.

Le couple met son plan à exécution dans le décor somptueux de Venise, où Milly s’est installée. Mais la douceur et la noblesse d’âme de la jeune Américaine, que Kate surnomme « la colombe », ébranlent peu à peu leurs certitudes. Merton, déchiré entre son amour pour Kate et son admiration grandissante pour Milly, commence à perdre pied.

Autour du livre

Henry James puise l’inspiration du personnage de Milly Theale dans la figure de sa cousine Minny Temple, morte de tuberculose à vingt-quatre ans en 1870. Dans son autobiographie, l’auteur évoque sa volonté d’envelopper cette disparition dans « la beauté et la dignité de l’art ». Cette transposition littéraire d’une perte personnelle transcende la simple chronique mondaine pour sonder les profondeurs de la conscience morale.

Le titre du roman fait écho au Psaume 68, où les ailes de la colombe sont « couvertes d’argent » et ses plumes d’un « or étincelant ». Cette métaphore biblique souligne l’ambivalence entre spiritualité et matérialité qui irrigue l’œuvre. La colombe, symbole traditionnel de pureté, se trouve ainsi associée à la richesse matérielle, créant une tension dramatique qui structure le récit.

« Les ailes de la colombe » occupe une place privilégiée dans la production jamesienne, bien que l’auteur ait exprimé certaines réserves dans sa préface à l’édition new-yorkaise. Les critiques ont largement dépassé ces considérations pour mettre en lumière la complexité psychologique des personnages et la subtilité de leur présentation. Rachel Haines a notamment souligné la présence de thématiques lesbiennes à travers les relations entre Milly, Kate et Susan Stringham.

Le roman a connu de nombreuses adaptations, du théâtre à l’opéra en passant par la télévision et le cinéma. La version cinématographique de 1997 par Iain Softley, avec Helena Bonham Carter dans le rôle de Kate Croy, a particulièrement marqué les esprits, valant à l’actrice une nomination aux Oscars. En 1998, la Modern Library a classé « Les ailes de la colombe » au 26e rang de sa liste des 100 meilleurs romans en langue anglaise du XXe siècle.

Aux éditions FOLIO ; 816 pages.

8. Les ambassadeurs (roman, 1903)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, début du XXe siècle. Lambert Strether, un Américain d’âge mûr, pose le pied sur le sol européen. Sa mission ? Ramener au bercail le jeune Chad Newsome, parti conquérir la Ville Lumière. Woollett, petite ville du Massachusetts, s’inquiète pour son fils prodigue. Madame Newsome, riche veuve et mère de Chad, a chargé Strether de le convaincre de rentrer.

Mais les charmes de Paris opèrent. Chad, transformé par la capitale, semble s’y épanouir. Une femme, Madame de Vionnet, retient le jeune homme. Entre l’appel du devoir et la tentation d’une vie nouvelle, Strether hésite. Ses certitudes vacillent. Woollett lui apparaît soudain bien terne face à ce Paris enivrant.

Autour du livre

Henry James puise l’inspiration des « Ambassadeurs » dans l’expérience de son ami William Dean Howells qui, visitant son fils à Paris, s’interroge sur tout ce que la vie aurait pu lui offrir. Cette réflexion nourrit la célèbre tirade de Strether à Little Bilham sur l’importance de saisir chaque instant. Le roman transcende la simple opposition entre moralisme américain et raffinement européen : Strether découvre aussi les aspects plus sombres de la sophistication parisienne, notamment à travers l’angoisse de Marie de Vionnet face à l’éventuel départ de Chad.

La narration à la troisième personne, exclusivement focalisée sur Strether, constitue une innovation marquante. James considérait « Les ambassadeurs » comme son chef-d’œuvre, bien que certains critiques comme E. M. Forster et F. R. Leavis aient exprimé leur désaccord. Un mystère littéraire persiste autour de l’objet manufacturé à Woollett, jamais nommé dans le roman : cure-dents, allumettes ou articles de toilette selon les hypothèses.

« Les ambassadeurs » a inspiré plusieurs adaptations, notamment « Monsieur Ripley » de Patricia Highsmith qui reprend la trame initiale d’un Américain envoyé en Europe pour rapatrier le fils d’une famille fortunée. « Foreign Bodies » de Cynthia Ozick en propose une relecture au féminin. Une adaptation musicale à Londres et Broadway en 1971-1972 s’est soldée par un échec, tandis que la BBC a produit en 1977 une version télévisée avec Paul Scofield et Lee Remick.

La Modern Library a classé « Les ambassadeurs » au 27e rang des cent meilleurs romans anglophones du XXe siècle, saluant cette méditation sur le choc des cultures, l’éveil tardif aux possibilités de l’existence et les dilemmes moraux qui en découlent.

Aux éditions LE BRUIT DU TEMPS ; 608 pages.

9. Washington Square (roman, 1880)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

New York, années 1840. Catherine Sloper mène une existence effacée auprès de son père, le docteur Austin Sloper, éminent médecin de Washington Square. Timide et peu séduisante, la jeune femme de vingt-deux ans vit sous la tutelle de sa tante, Mrs Penniman, depuis la mort de sa mère.

Lors d’une réception, elle fait la connaissance de Morris Townsend, un séduisant jeune homme qui lui témoigne un intérêt marqué. Catherine, qui n’a jamais connu pareille attention, tombe éperdument amoureuse. Son père, persuadé que Townsend n’en veut qu’à l’héritage de sa fille, s’oppose fermement à leur union. Un bras de fer s’engage alors entre père et fille : le docteur Sloper menace de déshériter Catherine si elle épouse Morris.

Autour du livre

Publié en 1880, « Washington Square » trouve son origine dans une anecdote relatée à Henry James par son amie, l’actrice britannique Fanny Kemble. Cette dernière lui conta l’histoire de son frère qui courtisait « une jeune fille terne et ordinaire… dotée d’une très belle fortune personnelle ». Cette intrigue simple dissimule une réflexion profonde sur les rapports de force au sein d’une famille et la condition féminine dans la haute société new-yorkaise.

James lui-même considérait ce roman comme « médiocre », n’en retenant que le personnage de Catherine. Cette sévérité contraste avec l’accueil chaleureux du public et de la critique. Le critique Donald Hall note : « Tout le monde aime Washington Square, même les détracteurs d’Henry James ».

L’œuvre connaît un second souffle grâce à son adaptation théâtrale « The Heiress » par Ruth et Augustus Goetz en 1947. Le succès est immédiat à Broadway avec Wendy Hiller dans le rôle de Catherine et Basil Rathbone dans celui du Dr Sloper. William Wyler en tire un film en 1949 avec Olivia de Havilland, qui remporte quatre Oscars. D’autres adaptations suivront, notamment une version polonaise par Agnieszka Holland en 1997 avec Jennifer Jason Leigh et Albert Finney.

La narration oscille entre proximité et distance avec les personnages. Le texte s’ouvre sur un panorama de la famille Sloper avant de se resserrer sur le drame intime de Catherine, puis s’élargit à nouveau lorsque Morris l’abandonne. Cette structure souligne l’isolement progressif de l’héroïne.

La force de « Washington Square » réside dans sa capacité à transcender l’anecdote pour dépeindre l’émancipation d’une femme face à l’autorité masculine. Catherine évolue d’une soumission passive à une indépendance assumée, refusant in fine de se plier tant aux désirs de son père qu’aux tentatives de retour de Morris. James y met également en lumière les mécanismes de domination sociale dans le New York du XIXe siècle, où fortune et réputation dictent les destins individuels.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 288 pages.

10. Daisy Miller (nouvelle, 1878)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Daisy Miller, une Américaine de la haute société, parcourt l’Europe au gré de ses envies. Sa route croise celle de Frederick Winterbourne, un compatriote installé sur le Vieux Continent. Il est immédiatement charmé. Mais le naturel et la spontanéité de Daisy dérangent. Son insouciance fait jaser.

Winterbourne hésite. Doit-il succomber au charme de cette ingénue rebelle ? Ou céder aux injonctions de son entourage bien-pensant ? Le dilemme se corse quand Giovanelli entre en scène. Cet Italien énigmatique accapare Daisy. Imprudente, la jeune femme brave les interdits. Jusqu’au drame final, qui la rattrapera à Rome.

Autour du livre

Premier grand succès d’Henry James, « Daisy Miller » paraît d’abord en feuilleton dans le Cornhill Magazine en 1878. Cette nouvelle cristallise les tensions socioculturelles de l’époque à travers le prisme des Américains en Europe. L’essor industriel d’après-guerre civile a fait émerger une nouvelle classe d’entrepreneurs fortunés pour qui le périple européen représente l’aboutissement d’une réussite sociale.

La particularité narrative réside dans le choix d’un point de vue unique : celui de Winterbourne. Cette focalisation maintient volontairement Daisy Miller dans une ambiguïté permanente. Ses intentions, ses pensées, sa véritable nature échappent constamment au regard du protagoniste masculin, incapable de décoder les signaux qu’elle lui envoie. Cette technique narrative force le lecteur à construire sa propre interprétation du personnage, sans qu’aucune instance supérieure ne vienne trancher.

Les lieux choisis portent une charge symbolique significative : Genève, bastion du calvinisme, s’oppose à Rome, capitale du catholicisme mais aussi de la transgression morale. Le Colisée, où se déroule la scène fatidique, incarne à la fois le sacrifice et la décadence. La maladie, omniprésente dans la seconde partie du récit, oscille constamment entre sens littéral (la malaria) et métaphorique (la « fièvre romaine » comme métaphore du flirt).

L’accueil critique divise : si le succès populaire est immédiat, certains dénoncent « un outrage fait aux jeunes Américaines ». En 1909, James révise considérablement le texte pour l’édition new-yorkaise, modifications que nombre d’éditeurs modernes considèrent comme un affaiblissement de l’œuvre originale. Une adaptation théâtrale écrite par James lui-même ne verra jamais le jour, malgré l’ajout d’une fin heureuse censée satisfaire les attentes du public.

Le texte connaît plusieurs adaptations notables, dont un film en 1974 réalisé par Peter Bogdanovich avec Cybill Shepherd dans le rôle-titre. Plus récemment, la BBC en propose une version radiophonique en cinq épisodes dans le cadre de sa série « Love Henry James » (2017). La nouvelle inspire même la mode vestimentaire des années 1890 avec l’apparition d’une jupe courte baptisée « rainy daisy ».

La force du récit tient dans sa capacité à transcender la simple critique des mœurs pour interroger les mécanismes mêmes de la perception et du jugement social. Le malentendu entre Daisy et Winterbourne ne relève pas tant d’un conflit culturel que de l’incapacité fondamentale à déchiffrer l’autre derrière le voile des conventions. Le « soulagement » ressenti par Winterbourne lorsqu’il croit enfin pouvoir catégoriser Daisy constitue le véritable cœur tragique de l’œuvre.

Aux éditions FOLIO ; 112 pages.

11. Le menteur (nouvelle, 1888)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

C’est lors d’un séjour chez les Ashmore qu’Oliver Lyon, portraitiste, découvre qu’Everina, la femme qui l’avait éconduit douze ans plus tôt, a épousé le colonel Capadose. Cet homme charismatique souffre d’une pathologie singulière : il invente sans cesse des histoires, ment par plaisir, sans intention malveillante ni désir de profit.

Cette découverte trouble profondément Lyon qui ne comprend pas comment une femme d’une telle droiture morale peut cautionner de tels mensonges jour après jour. Dans l’espoir de provoquer une prise de conscience chez Everina, il entreprend de peindre le portrait du colonel, espérant révéler la vraie nature du menteur à travers sa toile.

Autour du livre

Cette nouvelle d’Henry James, parue initialement dans The Century Magazine en 1888, trouve son origine dans une anecdote que l’auteur avait consignée dans ses carnets quatre ans plus tôt, lors d’un dîner. Il y met en scène un triangle psychologique où l’art se mue en instrument de vengeance.

Le portrait du colonel Capadose constitue le point névralgique du récit. Cette toile mystérieuse, dont James ne livre jamais la description précise, laisse au lecteur le soin d’imaginer comment un tableau peut matérialiser le mensonge. Cette absence de description renforce paradoxalement la puissance évocatrice de l’œuvre picturale. Le geste destructeur du Colonel, qui lacère son propre portrait, prend alors la dimension d’un « suicide figuratif », selon les termes mêmes de James.

La structure narrative déploie une tension croissante entre vérité et mensonge, où chaque personnage finit par porter un masque. Lyon lui-même, dans sa quête obsessionnelle de vérité, devient suspect aux yeux du lecteur : sa perception des événements pourrait être déformée par sa jalousie envers le colonel. Cette ambiguïté, caractéristique de James, transforme ce qui aurait pu n’être qu’une simple histoire de mœurs en une méditation sur la nature insaisissable de la vérité.

Deux ans avant la publication du « Portrait de Dorian Gray » d’Oscar Wilde, James expose déjà l’idée d’un portrait révélateur d’une corruption morale. Les similitudes entre les deux œuvres suggèrent l’émergence, dans la littérature victorienne tardive, d’une réflexion sur le pouvoir de l’art à dévoiler les vérités cachées de l’âme humaine.

« Le menteur » a connu plusieurs adaptations, notamment à la télévision en 2013 avec l’épisode « Henry James’s The Liar » dans la série « 52 », ainsi qu’une transposition en bande dessinée par Nadja en 2004.

Aux éditions FOLIO ; 128 pages.

12. Le Motif dans le tapis (nouvelle, 1896)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Un jeune critique littéraire anonyme est chargé de rédiger une recension du dernier roman de Hugh Vereker, un auteur célèbre. Lors d’une soirée mondaine, il rencontre l’écrivain qui lui confie qu’aucun critique n’a jamais su déceler le secret central de son œuvre, comparable à « une figure complexe dans un tapis persan ».

Obsédé par cette énigme, le narrateur en parle à son ami George Corvick, lui aussi critique. Ce dernier part en Inde et télégraphie avoir percé le mystère, mais refuse de le révéler avant d’avoir épousé Gwendolen Erme. Peu après leur mariage, Corvick meurt dans un accident. Sa veuve, désormais seule dépositaire du secret, épouse en secondes noces Drayton Deane avant de mourir en couches. Le narrateur découvre alors avec stupeur que Deane ignore tout du mystère de Vereker.

Autour du livre

Cette nouvelle de Henry James, parue en 1896 dans la revue Cosmopolis, constitue une méditation sur l’essence même de la littérature. L’intrigue, construite comme un récit à énigme, interroge les rapports complexes entre l’auteur, son œuvre et ses lecteurs. La métaphore du « motif dans le tapis » devient emblématique de cette quête du sens caché, tout en suggérant l’impossibilité d’une interprétation définitive.

Le texte suscite depuis sa parution des lectures multiples. T.S. Eliot y fait référence dans sa préface à « A Choice of Kipling’s Verse » (1941), soulignant combien la recherche du « motif » est devenue paradigmatique de la critique littéraire moderne. Des théoriciens comme Tzvetan Todorov y voient une réflexion sur la nature même du récit, concluant que « la quête du secret ne doit jamais se terminer car elle constitue le secret lui-même ».

La nouvelle préfigure certains thèmes développés ultérieurement dans « Le Tour d’écrou » (1898), où James reprend la métaphore du motif textile pour évoquer « les fils de cette tapisserie mentale » que constitue le texte littéraire. Elle anticipe également les débats du XXe siècle sur l’intention de l’auteur, notamment la théorie de « l’erreur intentionnelle » formulée par Wimsatt et Beardsley dans les années 1950.

« Le Motif dans le tapis » cristallise les interrogations sur la nature de l’interprétation littéraire : le sens d’un texte réside-t-il dans l’intention de son auteur ou émerge-t-il de la lecture elle-même ? Le secret que poursuit le narrateur symbolise peut-être l’illusion d’une signification unique et définitive, tandis que la structure du récit suggère la nature essentiellement ouverte de toute œuvre littéraire.

Aux éditions FOLIO ; 96 pages.