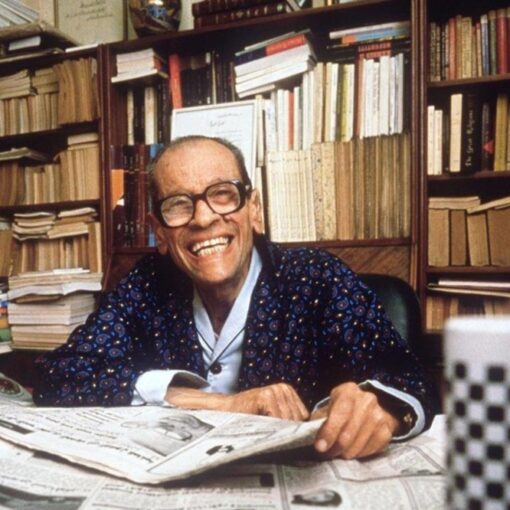

Rebecca West (de son vrai nom Cicely Isabel Fairfield) naît à Londres le 21 décembre 1892 dans une famille cultivée. Son enfance est marquée par le départ de son père, un journaliste irlandais, qui abandonne la famille alors qu’elle n’a que huit ans. La famille déménage alors à Édimbourg où la jeune Cicely reçoit son éducation.

Elle se lance d’abord dans une carrière de comédienne et adopte le pseudonyme de Rebecca West, inspiré d’un personnage d’Henrik Ibsen. Engagée dans le mouvement des suffragettes avant la Première Guerre mondiale, elle travaille comme journaliste pour des publications féministes. En 1913, elle entame une relation avec l’écrivain H. G. Wells, de 26 ans son aîné et déjà marié. De cette liaison naît un fils, Anthony West, en 1914.

Sa carrière d’écrivaine prend son envol avec la publication de son premier roman, « Le retour du soldat » (1918). En 1930, elle épouse le banquier Henry Maxwell Andrews, avec qui elle reste jusqu’à la mort de celui-ci en 1968. Sa production littéraire, prolifique et diverse, comprend des romans, des essais et des récits de voyage. Son autre œuvre majeure, le récit de voyage « Agneau noir et Faucon gris » (1941), est le fruit de ses expéditions en Yougoslavie ; elle y dévoile l’histoire et la culture des Balkans.

Intellectuelle engagée, Rebecca West couvre le procès de Nuremberg pour The New Yorker et s’oppose fermement au communisme comme au fascisme. Sa relation avec son fils Anthony reste conflictuelle tout au long de sa vie, notamment après la publication par celui-ci d’un roman autobiographique peu flatteur.

Elle continue d’écrire et de maintenir une vie sociale active jusqu’à ses derniers jours. Elle s’éteint à Londres le 15 mars 1983, laissant derrière elle une bibliographie qui lui vaut d’être considérée comme l’une des plus grandes écrivaines britanniques du XXe siècle.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

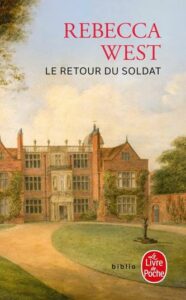

1. Le retour du soldat (1918)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans leur somptueuse demeure près de Londres, Kitty Baldry et sa cousine par alliance Jenny attendent le retour de Chris, parti combattre sur le front français durant la Première Guerre mondiale. Un jour, une femme d’apparence modeste se présente à leur porte : Margaret Grey. Elle leur annonce que Chris, victime d’un traumatisme psychologique, vient d’être rapatrié. Plus troublant encore, c’est à elle, et non à son épouse, que le bureau de guerre a notifié son retour.

La raison de cette situation ne tarde pas à éclater au grand jour : Chris souffre d’amnésie et a perdu tout souvenir des quinze dernières années. Dans son esprit, il a toujours vingt ans. Il ne reconnaît ni sa demeure luxueuse, ni Kitty qu’il a épousée dix ans plus tôt. Seule Margaret occupe ses pensées – cette fille d’aubergiste dont il était éperdument amoureux dans sa jeunesse, avant son mariage avec Kitty.

Jenny, qui narre l’histoire, observe le drame qui se noue. D’un côté, Kitty, l’épouse légitime, cultive les apparences d’une vie parfaite et refuse cette situation qu’elle juge humiliante. De l’autre, Margaret, que le temps n’a pas épargnée, apporte à Chris une paix intérieure que ni le confort matériel ni sa femme n’ont su lui procurer. Tandis que Chris retrouve une forme de bonheur auprès de Margaret, une question se pose : faut-il risquer de lui restituer la mémoire, au risque de le replonger dans les horreurs de la guerre ?

Autour du livre

Premier roman de Rebecca West, « Le retour du soldat » paraît en 1918, alors qu’elle n’a que vingt-quatre ans. À la fin de la guerre, près de 80 000 soldats britanniques souffrent de traumatismes psychologiques, un syndrome alors connu sous le nom de « shell shock ». West, qui entretient à cette époque une liaison avec H. G. Wells, puise peut-être dans sa propre expérience de femme amoureuse d’un homme marié pour nourrir le personnage de Jenny, narratrice secrètement éprise de Chris.

L’originalité du livre tient à son traitement novateur du trauma de guerre. Pour la première fois dans la littérature, un roman met en scène le retour d’un soldat traumatisé et décrit ses effets sur l’entourage. Le choix de Jenny comme narratrice permet d’observer les événements depuis une position à la fois intime et périphérique. Cette technique, caractéristique du modernisme britannique, s’accompagne d’une narration non linéaire qui reflète la désorientation temporelle dont souffre Chris.

Lors de sa parution, « Le retour du soldat » reçoit un accueil enthousiaste de la critique. Lawrence Gilman, dans The North American Review, le qualifie de « chef-d’œuvre authentique » et loue la capacité de West à traiter un sujet romantique sans tomber dans la sentimentalité. Si le roman connaît ensuite une période d’oubli relatif, il est redécouvert à la fin du XXe siècle. Les critiques contemporains soulignent le traitement des questions féministes, du rôle des femmes dans la société patriarcale et des rapports entre masculinité et guerre.

John Van Druten en tire une pièce de théâtre en 1928, jouée pendant 46 représentations au Playhouse Theatre de Londres. En 1982, Alan Bates, Julie Christie et Glenda Jackson incarnent les personnages principaux dans une adaptation cinématographique. Plus récemment, en 2014, Tim Sanders et Charles Miller en tire une comédie musicale, présentée à Londres puis à Manchester et Ipswich.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 128 pages.

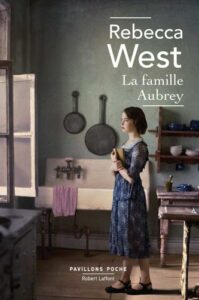

2. La famille Aubrey (1957)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre édouardienne du début du XXe siècle, la famille Aubrey s’installe dans la banlieue de Londres après des années d’errance entre l’Afrique du Sud et l’Écosse. Rose, l’une des filles jumelles, nous raconte cette chronique familiale. Sa mère Clare, autrefois pianiste de concert acclamée, consacre sa vie à l’éducation musicale de ses quatre enfants. Son père Piers, journaliste politique de talent, enchaîne les emplois précaires et dilapide leurs maigres ressources à la Bourse, précipitant régulièrement la famille au bord de la ruine.

Rose et sa jumelle Mary excellent au piano, tandis que leur sœur aînée Cordelia s’obstine dans une carrière de violoniste malgré son absence manifeste de talent. Le petit dernier, Richard Quin, rayonne par sa joie de vivre. La famille vit dans une pauvreté distinguée en s’accrochant à ses idéaux artistiques et moraux tandis que Clare s’épuise à maintenir les apparences.

Des phénomènes inexpliqués – un poltergeist chez leur cousine, des prémonitions – s’immiscent parfois dans leur quotidien, comme si le monde réel ne suffisait pas à contenir l’excentricité des Aubrey. Mais la véritable menace qui plane sur cette famille n’est pas surnaturelle : c’est l’instabilité chronique de Piers qui risque, à tout moment, de faire basculer leur fragile équilibre.

Autour du livre

Publié en 1957, « La famille Aubrey » puise sa matière dans l’enfance de Rebecca West. Née Cicely Isabel Fairfield en 1892, elle transpose dans ce roman sa propre expérience familiale. Son père, Charles Fairfield, journaliste politique et joueur compulsif, abandonna sa famille en 1901 après de nombreuses liaisons. Sa mère Isabella, comme Clare Aubrey dans le roman, dut alors assumer seule l’éducation de ses trois filles.

La singularité du roman tient dans son traitement du surnaturel qui s’immisce dans la trame réaliste du récit. Les phénomènes paranormaux – poltergeist, prémonitions, double vue – ne sont jamais traités comme des éléments fantastiques mais comme des manifestations ordinaires de l’existence, reflétant peut-être la perception enfantine d’un monde où les frontières entre réel et imaginaire demeurent poreuses.

À travers le personnage de Cordelia, Rebecca West interroge la cruauté d’un milieu où le talent constitue l’unique validation. La famille Aubrey, malgré sa pauvreté, maintient des standards artistiques et moraux inflexibles. Cette intransigeance, qui peut sembler absurde vue de l’extérieur, forge pourtant le caractère des enfants et leur permet de transcender leur condition sociale.

La critique de l’époque accueillit diversement l’ouvrage. Le New York Times, sous la plume d’Orville Prescott, le jugea « agréable » mais lui reprocha de manquer de « l’éclat diamantin » et de « l’intelligence féroce » caractéristiques de Rebecca West. Elizabeth Janeway, en revanche, salua dans ce même journal « un véritable pudding de Noël dickensien – plein d’incidents, de délices familiaux, de séparations, de retrouvailles ».

« La famille Aubrey » constitue le premier volet d’une trilogie que West ne put achever de son vivant. Les deux autres volumes, « Au cœur de la nuit » et « Cousin Rosamund » (inachevé), furent publiés à titre posthume dans les années 1980. L’ensemble forme une saga familiale qui devait initialement couvrir une grande partie du XXe siècle.

Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 560 pages.