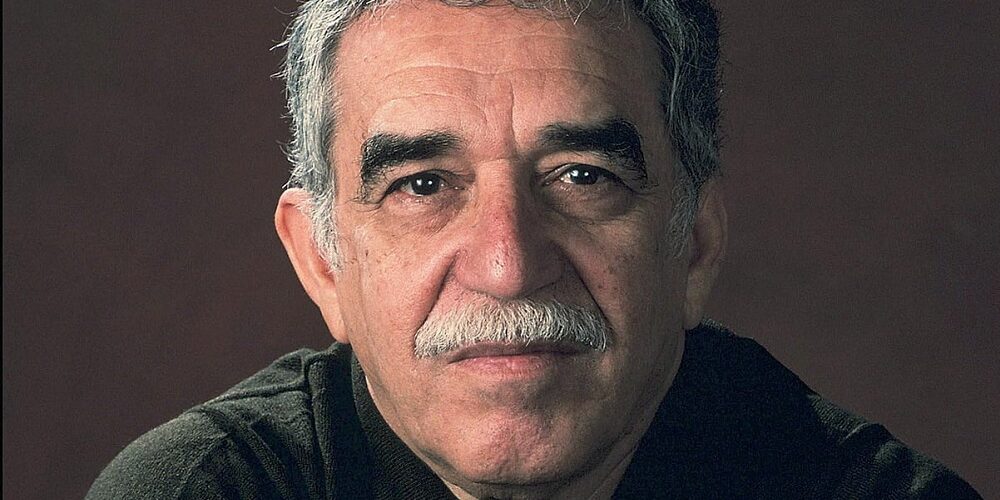

Gabriel García Márquez naît le 6 mars 1927 à Aracataca, en Colombie. Élevé par ses grands-parents maternels pendant ses premières années, il grandit bercé par les histoires surnaturelles de sa grand-mère Tranquilina et les récits de guerre de son grand-père, le colonel Nicolás Márquez.

Après des études de droit inachevées, il se tourne vers le journalisme dans les années 1950. Il voyage à travers l’Europe comme correspondant et s’installe quelque temps à Paris, où il écrit dans des conditions précaires. De retour en Amérique latine, il poursuit sa carrière de journaliste tout en développant son œuvre littéraire.

La publication de « Cent ans de solitude » en 1967 lui apporte une reconnaissance internationale. Le roman, qui raconte la saga de la famille Buendía dans le village fictif de Macondo, devient rapidement un classique de la littérature mondiale. García Márquez s’impose comme le maître du réalisme magique, un style qui mêle le fantastique au réel.

En 1982, il reçoit le prix Nobel de littérature. Parmi ses œuvres majeures figurent également « L’Automne du patriarche » (1975), « Chronique d’une mort annoncée » (1981) et « L’amour aux temps du choléra » (1985). Son style singulier conjugue réalisme social, histoire latino-américaine et éléments magiques.

Ami de Fidel Castro et figure engagée politiquement, il utilise sa notoriété pour défendre des causes progressistes en Amérique latine. Il continue d’écrire jusqu’à ce que des problèmes de santé le forcent à ralentir son activité. Il meurt le 17 avril 2014 à Mexico, laissant derrière lui une œuvre qui révolutionne la littérature latino-américaine du XXe siècle.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Cent ans de solitude (1967)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Cent ans de solitude » débute au milieu du XIXe siècle quand José Arcadio Buendia et sa cousine Ursula s’enfuient de leur village natal. Mariés malgré l’opposition de leurs familles qui redoutent la naissance d’un enfant avec une queue de cochon, ils fondent Macondo, une communauté isolée dans les marécages colombiens. De leur union naissent trois enfants dont les destins entrelacés formeront la trame d’une saga familiale s’étendant sur un siècle.

Dans ce village coupé du monde, où le progrès arrive par bribes grâce aux gitans itinérants, la famille Buendia voit se succéder les générations. Les prénoms se répètent – José Arcadio, Aureliano, Amaranta – créant une confusion temporelle où le passé et le présent semblent se confondre. L’histoire suit notamment le parcours du colonel Aureliano Buendia, figure révolutionnaire qui dirigera trente-deux soulèvements armés.

Autour du livre

Rédigé en dix-huit mois entre 1965 et 1967 dans un appartement de Mexico, « Cent ans de solitude » naît d’une genèse singulière. García Márquez, alors journaliste désargenté, vend sa voiture et accumule neuf mois d’arriérés de loyer pendant que son épouse Mercedes achète pain et viande à crédit. Pour envoyer le manuscrit à l’éditeur argentin Sudamericana, le couple doit même vendre son radiateur et son sèche-cheveux. L’intuition du style surgit lors d’un voyage vers Acapulco : l’écrivain reproduira le ton des récits de sa grand-mère qui mêlait naturellement réel et surnaturel.

La première édition de 8000 exemplaires s’épuise en quinze jours. L’ouvrage connaît un retentissement international immédiat : en trois ans, 600 000 exemplaires sont vendus et la traduction est entreprise dans 37 langues. William Kennedy le qualifie de « première œuvre depuis la Genèse dont la lecture est indispensable à toute l’Humanité ». Pablo Neruda le considère comme « la plus grande révélation en langue espagnole depuis Don Quichotte ».

« Cent ans de solitude » peut se lire comme une métaphore de l’histoire colombienne, de la fondation du pays à l’époque contemporaine. Les événements historiques s’y reflètent de manière transfigurée : les guerres civiles du XIXe siècle, l’implantation de la United Fruit Company, le massacre des ouvriers en grève de 1928, les cyclones tropicaux dévastateurs. L’ascension de Remedios la belle provient d’une histoire que la grand-mère de l’auteur racontait pour masquer une fugue amoureuse. Le colonel Aureliano Buendía s’inspire du général Rafael Uribe Uribe, qui mena quinze rébellions infructueuses.

L’œuvre marque l’apogée du « boom » latino-américain des années 1960-1970 aux côtés de Julio Cortázar, Carlos Fuentes et Mario Vargas Llosa. Son influence s’étend jusqu’en Inde où Salman Rushdie s’en inspire pour « Les Enfants de Minuit ». La musique s’en empare également : Radiohead compose « Banana Co. », les Modena City Ramblers créent plusieurs morceaux sur l’univers de Macondo.

Le roman reçoit le Prix Rómulo Gallegos en 1972 et contribue à l’obtention du Prix Nobel de littérature par García Márquez en 1982. Bill Clinton lève l’interdiction de séjour de l’auteur aux États-Unis, considéré jusque-là comme subversif en raison de son amitié avec Fidel Castro. En 2007, lors du quarantième anniversaire de sa publication, la Real Academia Española publie une édition commémorative avec des textes d’Álvaro Mutis et Carlos Fuentes.

Longtemps réfractaire à toute adaptation, García Márquez cède finalement les droits à Netflix en 2019 pour une série en langue espagnole, tournée en Colombie sous la supervision de ses fils. Cette superproduction, la plus coûteuse jamais réalisée en Amérique latine, mobilise 450 artisans locaux pour construire trois versions successives de Macondo. Dans la ville natale de l’auteur, Aracataca, un référendum propose même en 2006 de rebaptiser la commune « Macondo », mais échoue faute de participation suffisante.

L’universalité du propos, où le surnaturel se fond dans le quotidien sans susciter l’étonnement, transcende les frontières culturelles. Les thèmes de la solitude, de l’amour impossible et du temps cyclique résonnent dans toutes les langues. Le village de Macondo devient le miroir de l’Amérique latine toute entière, entre modernité et traditions, prospérité et misère, révolte et résignation.

Aux éditions POINTS ; 480 pages.

2. L’amour aux temps du choléra (1985)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À la fin du XIXe siècle, dans une ville portuaire des Caraïbes où le choléra fait des ravages, le jeune Florentino Ariza, modeste télégraphiste, tombe éperdument amoureux de la belle Fermina Daza. Pendant trois ans, ils échangent une correspondance passionnée, jusqu’au jour où Fermina, cédant aux pressions familiales, décide de rompre avec lui. Elle épouse peu après le docteur Juvenal Urbino, médecin prestigieux formé à Paris qui lutte contre l’épidémie. Florentino, dévasté mais déterminé, se jure alors de reconquérir un jour celle qu’il aime.

Durant cinquante ans, neuf mois et quatre jours exactement, il gravit un à un les échelons de la société tout en multipliant les liaisons – plus de six cents au total. Mais aucune ne parvient à lui faire oublier Fermina. Il attend patiemment que la mort emporte son rival. Son amour reste intact malgré les décennies qui passent. Le jour des funérailles du docteur Urbino, Florentino, désormais septuagénaire, se présente chez la veuve pour réitérer sa flamme d’antan.

Autour du livre

L’inspiration du roman prend sa source dans l’histoire personnelle de Gabriel García Márquez. En 1983, l’écrivain retourne vivre en Colombie après un exil volontaire au Mexique, motivé par des craintes pour sa sécurité. Il projette alors de lancer un nouveau quotidien, El Otro, qu’il compte financer avec l’argent du prix Nobel. Mais ce projet s’efface lorsqu’il acquiert une maison à Carthagène et s’y installe pour écrire ce qu’il appelle alors « le roman des vieillards ». La genèse de l’œuvre démarre par un rêve : celui d’un octogénaire vivant une histoire de « frénésie sexuelle » avec une septuagénaire.

Pour documenter son récit, García Márquez entreprend un travail minutieux auprès de ses parents. Il les interroge longuement, chacun séparément, sur leur propre histoire d’amour contrarié. Son père, Gabriel Eligio García Martínez, exerçait comme télégraphiste et avait maintenu une correspondance avec sa future épouse, Luisa Santiaga Márquez Iguarán, grâce à la complicité de ses collègues, quand le père de celle-ci l’avait éloignée pour empêcher leur union. Comme Florentino, Gabriel Eligio jouait du violon en amateur. À la différence du roman cependant, les parents du romancier s’étaient mariés secrètement le 11 juin 1926.

Le cadre géographique de « L’amour aux temps du choléra » est une construction composite, mêlant principalement les villes de Carthagène des Indes et de Barranquilla. Si la cité n’est jamais nommée explicitement, les références aux murailles, à la baie, au quartier de Manga ou encore à la rue des Saints-de-Pierre désignent clairement Carthagène. En revanche, la situation à l’embouchure du río Magdalena correspond à Barranquilla, tout comme les hydravions Junkers qui remontaient le fleuve dans les années 1920. Cette fusion géographique permet à García Márquez de créer un espace romanesque qui transcende la réalité tout en s’ancrant dans une histoire précise.

Le choix du titre révèle une subtile polysémie : en espagnol, « cólera » désigne à la fois l’épidémie que combat le Dr Urbino et la passion amoureuse qui consume Florentino. Cette double lecture irrigue l’ensemble du roman : quand la mère de Florentino affirme que son fils a eu le choléra, le narrateur précise qu’elle « confondait bien sûr le choléra avec l’amour ». Cette confusion symbolique entre la maladie et le sentiment amoureux structure le récit à plusieurs niveaux.

Premier roman publié après l’obtention du prix Nobel, « L’amour aux temps du choléra » marque une évolution dans l’écriture de García Márquez. Le réalisme magique qui caractérisait « Cent ans de solitude » s’efface au profit d’une narration plus réaliste, quoique toujours empreinte de poésie. Cette transformation n’a pas fait l’unanimité parmi les critiques, mais le public a réservé un accueil triomphal à l’ouvrage. Michael Bell y voit la réussite d’un équilibre délicat : celle d’un roman véritablement populaire qui conserve « la sophistication d’une haute conscience moderniste ».

L’influence culturelle du roman s’étend bien au-delà de la littérature. Il a inspiré en 1996 l’opéra « Florencia en el Amazonas » de Daniel Catán, créé à Houston. Son adaptation cinématographique par Mike Newell en 2007 a marqué le retour des grandes productions internationales à Carthagène après vingt ans d’absence. Le tournage a bénéficié de la participation exceptionnelle de Shakira, sollicitée personnellement par García Márquez pour composer deux chansons de la bande originale. Plus récemment, pendant la pandémie de Covid-19, les ventes du roman ont connu un regain significatif, tandis que son titre inspirait celui de la série télévisée « Love in the Time of Corona ».

La postérité de « L’amour aux temps du choléra » se manifeste également dans de nombreuses références populaires. De la série « How I Met Your Mother », où il apparaît comme le livre préféré du protagoniste Ted Mosby, au film « High Fidelity » qui le cite avec humour, en passant par la série britannique « Bad Education » qui lui consacre un épisode entier, le roman n’a cessé d’alimenter l’imaginaire contemporain. Des artistes comme Danny Elfman ou AJJ ont même créé des variations sur son titre pour leurs compositions.

En définitive, plus qu’une simple histoire d’amour, « L’amour aux temps du choléra » offre une méditation sur le temps qui passe, la persistance du désir, la possibilité d’un accomplissement tardif des promesses de la jeunesse. Les mots de Thomas Pynchon dans sa critique pour le New York Times résument peut-être le mieux sa portée : « Ce roman est révolutionnaire en osant suggérer que les serments d’amour prononcés sous une présomption d’immortalité – pure idiotie de jeunesse, diraient certains – peuvent néanmoins être honorés, bien plus tard dans la vie, quand nous devrions pourtant savoir qu’il en va autrement. »

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 479 pages.

3. Chronique d’une mort annoncée (1981)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un village côtier de Colombie, Santiago Nasar est assassiné un matin au sortir d’une fête de mariage. Les meurtriers sont deux frères, Pedro et Pablo Vicario, qui ont juré de le tuer pour venger l’honneur de leur sœur Angela. La veille, celle-ci a été répudiée par son époux, Bayardo San Roman, qui a découvert qu’elle n’était pas vierge. Sous la pression, Angela a désigné Santiago comme responsable de son déshonneur.

Le drame de cette histoire tient à son caractère parfaitement évitable : les frères Vicario annoncent leur intention à qui veut l’entendre, espérant presque être arrêtés. Tout le village sait que Santiago va mourir, sauf lui. Par une succession de malentendus, de négligences et de fatalités, personne ne le prévient. Chacun pense que quelqu’un d’autre s’en chargera, que les assassins ne sont pas sérieux, ou que la victime est déjà au courant.

Autour du livre

L’origine de « Chronique d’une mort annoncée » remonte à un fait divers tragique qui bouleversa la ville colombienne de Sucre en 1951. Le 22 janvier de cette année-là, Cayetano Gentile, un jeune homme de 24 ans issu d’une famille italienne, étudiant en médecine à Bogotá, fut sauvagement assassiné par les frères de Margarita Chica. Cette dernière l’avait désigné comme responsable de sa perte de virginité avant son mariage avec Miguel Palencia. García Márquez apprit la nouvelle par un message laconique de sa future épouse, Mercedes Barcha Pardo : « Ils ont tué Cayetano ».

L’écrivain dut néanmoins patienter trois décennies avant de pouvoir coucher cette histoire sur le papier. Sa mère lui avait fait promettre de ne rien publier tant que Julieta Cimento, la mère de Cayetano et marraine de baptême du frère de García Márquez, serait en vie. Ce n’est qu’en 1980, après le décès de Mme Cimento, que l’auteur put enfin entamer la rédaction, avec cette recommandation maternelle en tête : « Traite-le comme si Cayetano était mon fils ». Ironie du sort, sa propre mère refusa par la suite de lire le roman, estimant « qu’une chose si mal résolue dans la vie ne peut pas bien se résoudre dans un livre ».

La publication intervint dans un contexte politique tendu. Quelques jours avant la sortie du livre au printemps 1981, García Márquez et son épouse durent demander l’asile politique à l’ambassade du Mexique à Bogotá. Des sources gouvernementales les avaient avertis d’un complot visant à accuser l’écrivain de liens avec le groupe guérillero M-19, les militaires faisant pression pour son arrestation. Le couple quitta alors la Colombie, où il était revenu vivre après un séjour en Europe.

« Chronique d’une mort annoncée » se démarque par sa construction narrative qui défie les conventions du genre policier. Si l’identité des meurtriers est connue dès le départ, le véritable mystère réside dans l’incapacité collective à empêcher un crime annoncé. Les analyses divergent quant à l’interprétation de l’œuvre : certains y voient une critique acerbe du machisme latino-américain, d’autres une charge contre l’Église catholique et ses valeurs traditionnelles, d’autres encore s’attachent à sa dimension sacrificielle qui l’apparente à la tragédie grecque.

La multiplicité des points de vue et les témoignages contradictoires créent un effet de prisme qui fragmente la vérité. Le narrateur lui-même, revenu sur les lieux du drame vingt-trois ans plus tard, peine à reconstituer avec certitude le fil des événements. Cette technique narrative souligne l’impossibilité d’accéder à une vérité univoque.

García Márquez met en scène les mécanismes implacables d’une société prisonnière de ses codes d’honneur. Les frères Vicario se retrouvent contraints d’accomplir un acte qu’ils redoutent, tout en multipliant les signes de leur intention meurtrière dans l’espoir d’être arrêtés. Le village entier devient complice par son inaction, qu’elle soit motivée par l’indifférence, la lâcheté, une rancœur inavouée envers ce jeune homme privilégié, ou la simple curiosité morbide.

Le succès international du livre a donné lieu à plusieurs adaptations remarquables. En 1987, le réalisateur italien Francesco Rosi en tire un film avec une distribution prestigieuse : Rupert Everett, Ornella Muti, Gian Maria Volonté et Irene Papas. Le scénario est signé par Tonino Guerra. En 1990, le cinéma chinois s’empare du sujet avec « Ein blutroter Morgen » de Li Shaohong, qui transpose l’intrigue dans la société rurale chinoise. En 1995, Graciela Daniele l’adapte en comédie musicale à Broadway, obtenant une nomination aux Tony Awards.

« Chronique d’une mort annoncée » figure aujourd’hui parmi les cent meilleurs livres en langue espagnole du XXe siècle selon le classement établi par le quotidien El Mundo. Sa force tient à sa capacité à transcender l’anecdote pour interroger la nature même du mal et de la responsabilité collective. La reconstitution minutieuse des événements, loin d’éclaircir le mystère, ne fait que souligner l’impossibilité d’une explication simpliste.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 116 pages.

4. De l’amour et autres démons (1994)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au milieu du XVIIIe siècle, dans la chaleur moite de Carthagène des Indes, en Colombie, une fillette de douze ans mène une existence singulière. Sierva Maria de Todos los Angeles, fille du marquis de Casalduero, grandit délaissée par des parents qui ne l’ont jamais désirée – sa mère la déteste, son père l’ignore. Élevée parmi les esclaves africains de la maison, elle parle leurs langues et pratique leurs rites. Elle semble malgré tout s’épanouir dans cet univers coloré. Mais sa vie bascule le jour où elle est mordue par un chien errant, peut-être atteint de la rage.

Bien que la petite marquise ne présente aucun symptôme inquiétant, son père la confie aux religieuses du couvent de Santa Clara. Dans cette institution austère où règnent les pires superstitions, le comportement inhabituel de Sierva Maria – ses chants en yoruba, ses mensonges, sa chevelure extraordinaire de vingt-deux mètres – est vite interprété comme le signe d’une possession démoniaque. Pour l’exorciser, l’évêque mandate le père Cayetano Delaura, un prêtre de trente-six ans. Entre l’exorciste et sa « possédée » naît alors une passion interdite, aussi intense que destructrice.

Autour du livre

L’origine de « De l’amour et autres démons » se cristallise autour d’un moment précis : en 1949, le jeune García Márquez, alors journaliste, assiste à l’ouverture des caveaux de l’ancien couvent de Santa Clara à Carthagène. La découverte stupéfiante d’une chevelure de vingt-deux mètres, encore attachée au crâne d’une jeune défunte, réveille en lui le souvenir d’un récit maintes fois entendu dans son enfance. Sa grand-mère lui narrait l’histoire d’une marquise aux pouvoirs miraculeux, morte de la rage, dont les cheveux continuaient de pousser dans la tombe. Cette convergence entre réalité et légende familiale constitue la matrice du roman.

L’ouvrage s’insère dans un triptyque sur l’amour aux côtés de « Chronique d’une mort annoncée » et « L’amour aux temps du choléra ». Ces trois œuvres dessinent une cartographie des passions impossibles, où les sentiments se heurtent aux normes sociales. La filiation littéraire de l’œuvre remonte à la « Comédie de Rubena » du dramaturge portugais Gil Vicente, dont l’influence se manifeste jusque dans les dialogues. Les vers de Garcilaso de la Vega parsèment les échanges entre Sierva María et Cayetano Delaura, créant une intertextualité qui nimbe leur relation d’une aura poétique.

La dimension critique du roman opère sur plusieurs niveaux. Le système colonial y subit un réquisitoire implacable à travers le prisme des relations raciales et du pouvoir religieux. L’Église catholique, personnifiée par l’évêque Don Toribio, incarne une autorité décadente : son palais délabré et son asthme chronique métaphorisent le délitement d’une institution qui étouffe sous son propre poids. Son obésité symbolise l’hypertrophie d’un pouvoir ecclésiastique devenu oppressif.

Le traitement réservé à Sierva María met en lumière la violence des préjugés raciaux. Son exorcisme ne vise pas tant à la délivrer de démons imaginaires qu’à extirper son identité africaine, perçue comme une contamination culturelle. Les langues yoruba qu’elle parle, les danses qu’elle pratique, les colliers de santería qu’elle porte deviennent autant de preuves d’une prétendue possession démoniaque. Cette lecture permet d’interpréter les « autres démons » du titre comme les forces d’oppression qui s’acharnent sur la jeune fille.

Selon Aníbal González, le roman dialogue avec « Le Banquet » de Platon, la trajectoire de Sierva María faisant écho au discours de Socrate sur l’amour. Cette dimension philosophique s’entrelace avec une réflexion sur la nature du mal : la rage qui menace initialement l’héroïne se révèle moins mortifère que le fanatisme religieux qui causera sa perte.

L’impact culturel de « De l’amour et autres démons » s’étend bien par-delà le milieu littéraire. En 2008, le compositeur hongrois Péter Eötvös en tire un opéra créé au Festival de Glyndebourne. La partition traduit musicalement l’entremêlement des cultures européenne et africaine qui traverse le roman. En 2009, la cinéaste costaricaine Hilda Hidalgo en propose une adaptation cinématographique qui représente son pays aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger. Plus récemment, la chanteuse Kali Uchis rend hommage au roman en intitulant son album « Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) », témoignant de la persistance de son influence dans la culture populaire contemporaine.

La réception critique salue unanimement la puissance narrative de l’œuvre. Le New York Times la qualifie de « tour de force brillamment émouvant », tandis que John Leonard, tout en louant la construction du récit, note une certaine précipitation dans sa conclusion. Ces éloges soulignent la capacité du texte à transcender ses thématiques locales pour atteindre une portée universelle.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 186 pages.

5. L’Automne du patriarche (1975)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un pays imaginaire des Caraïbes, un dictateur vieillissant règne depuis si longtemps que nul ne sait son âge exact – entre 107 et 232 ans selon les rumeurs. Installé au pouvoir par des puissances étrangères, ce général sans instruction erre dans son palais présidentiel délabré, où ne subsistent que des vaches et des poules. Personnage à la fois cruel et pathétique, il incarne tous les tyrans d’Amérique latine : mégalomane, paranoïaque, sanguinaire, absurde. Son règne s’écoule entre exactions, manipulations et corruptions, tandis qu’il vit dans une solitude écrasante, hanté par le fantôme de sa mère qu’il a fait sanctifier.

Autour du livre

La rédaction de « L’Automne du patriarche » s’inscrit dans un moment charnière de l’histoire latino-américaine, marqué par la succession des dictatures et l’influence grandissante des États-Unis dans la région. L’idée germait déjà dans l’esprit de García Márquez en janvier 1958, lorsqu’il assista à La Havane au procès du général Sosa Blanco. Cette expérience lui inspira initialement le projet d’un long monologue d’un dictateur déchu face à la justice, mais il abandonna cette piste, constatant que les tyrans d’Amérique latine finissaient soit par mourir de vieillesse, soit par fuir, soit par être assassinés.

Le roman connut une gestation exceptionnellement longue de dix-sept années. Une première version de 300 pages, rédigée au Mexique, fut abandonnée en 1962. García Márquez reprit l’écriture à Barcelone, sous le régime franquiste, ce qui teinta indéniablement sa perception du pouvoir autoritaire. La publication simultanée en 1975 à Barcelone, Bogotá et Buenos Aires, avec un tirage initial de 500 000 exemplaires, témoigne de l’attente suscitée par cette œuvre.

L’ambition littéraire dépasse largement le cadre du roman politique traditionnel. La structure narrative, avec ses six chapitres commençant tous par la découverte du cadavre du dictateur, crée un effet de spirale temporelle. Cette construction circulaire permet d’évoquer les différentes facettes du pouvoir absolu : la violence institutionnalisée, la manipulation de la mémoire collective, la solitude du tyran.

Les personnages féminins occupent une place centrale dans la construction du récit. La relation du dictateur avec sa mère Bendición Alvarado révèle sa vulnérabilité psychologique, tandis que ses histoires avec Manuela Sánchez et Leticia Nazareno illustrent l’impossibilité d’un amour véritable dans un système fondé sur la domination. La disparition mystérieuse de Manuela pendant l’éclipse solaire constitue l’un des moments les plus énigmatiques du texte.

L’influence du roman sur la littérature mondiale s’est manifestée notamment à travers son adaptation opératique par Giorgio Battistelli en 2004 au Théâtre de Brême. Cette transposition musicale, structurée en six tableaux, met en relief la dimension tragique et baroque de l’œuvre originale. Le livret de Gotthart Kuppel conserve la progression circulaire du récit tout en accentuant sa dimension spectaculaire.

La réception critique fut particulièrement favorable en Espagne, où le livre devint le plus vendu de l’année 1975, période cruciale marquée par la mort de Franco. Cette concordance historique amplifia la résonance politique du texte, bien que García Márquez ait toujours insisté sur sa dimension universelle plutôt que sur ses références directes à des personnages historiques.

Les traductions successives ont mis en évidence la complexité stylistique de « L’Automne du patriarche ». Les longues phrases sinueuses, l’absence de ponctuation conventionnelle et l’entrelacement des voix narratives posent des défis considérables aux traducteurs. Ces caractéristiques formelles ne relèvent pas d’un simple exercice de style mais participent intégralement à la représentation du pouvoir totalitaire et de ses effets sur le langage même.

La dimension mythique du récit se manifeste notamment dans le traitement du temps. L’âge indéfinissable du dictateur, les références récurrentes au « centenaire » de son accession au pouvoir et la représentation cyclique des événements créent une temporalité suspendue qui évoque les grands mythes du pouvoir absolu. Le rapport à l’espace s’avère tout aussi significatif, particulièrement dans la vente finale de la mer aux Américains. Cette privatisation de l’horizon maritime symbolise l’ultime trahison du pouvoir envers son peuple et résonne avec l’histoire des interventions étrangères en Amérique latine.

García Márquez considérait « L’Automne du patriarche » comme son œuvre la plus importante, celle qui pourrait le « sauver de l’oubli ». Cette affirmation, faite en 1982 lors de la réception du Prix Nobel de littérature, souligne l’ambition littéraire qui sous-tend ce texte complexe où convergent l’histoire, le mythe et la poésie.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 254 pages.

6. Mémoire de mes putains tristes (2004)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Un nonagénaire célibataire, chroniqueur pour un journal colombien, n’a jamais vécu que des amours tarifées. Le jour de ses quatre-vingt-dix ans, il contacte Rosa Cabarcas, tenancière d’une maison close qu’il fréquente depuis des décennies, pour lui demander une faveur singulière : passer la nuit avec une femme vierge. Rosa lui présente une adolescente de quatorze ans, ouvrière dans un atelier de couture, qu’elle a droguée pour l’occasion. Mais face à la beauté pure de la jeune endormie, le vieillard renonce à ses intentions premières.

Il la baptise Delgadina et commence à la visiter chaque nuit, se contentant de dormir à ses côtés, de lui faire la lecture ou de l’effleurer avec tendresse. Pour la première fois de son existence, il découvre l’amour véritable, avec ses élans de générosité et ses tourments. Ses articles pour le journal se transforment en déclarations d’amour cryptées, il la suit en ville sur sa bicyclette neuve, souffre quand elle disparaît, se consume de jalousie.

Autour du livre

Ce dernier roman de Gabriel García Márquez, publié en 2004, puise son inspiration dans l’œuvre du Prix Nobel japonais Yasunari Kawabata, « Les belles endormies ». L’écrivain colombien s’était déjà approprié ce thème dans sa nouvelle « L’avion de la belle endormie », parue en 1982 dans le recueil « Douze contes vagabonds ».

La narration s’écarte des conventions morales pour questionner la nature même de l’amour et du désir. Le protagoniste, qui a minutieusement répertorié ses 514 conquêtes tarifées avant l’âge de cinquante ans, découvre tardivement les émotions qu’il a fuies toute sa vie. Cette révélation tardive transfigure son art, ses chroniques se muant en déclarations passionnées qui touchent profondément son lectorat.

« Mémoire de mes putains tristes » a suscité de vives controverses. Interdit en Iran après la vente de 5000 exemplaires, son adaptation cinématographique en 2012 par le réalisateur danois Henning Carlsen a également déclenché des protestations. Des voix se sont élevées contre ce qui était perçu comme une apologie du trafic d’enfants et de l’exploitation sexuelle. Le cinéaste s’est défendu en soulignant la dimension poétique de son film, centré sur la quête émotionnelle d’un vieillard plutôt que sur les aspects sulfureux du récit. La production hispano-mexico-danoise, portée à l’écran par Emilio Echevarría, Olivia Molina, Ángela Molina et Geraldine Chaplin, a reçu le Prix Spécial du Jury Jeune au Festival du Film Espagnol de Málaga. Il s’agit de la dernière adaptation cinématographique autorisée par García Márquez de son vivant.

Le récit trace une fine ligne entre l’éveil sentimental et la transgression morale. La transformation du protagoniste, de collectionneur méthodique de conquêtes en adorateur platonique, interroge les frontières entre l’amour et l’obsession. Dans cette œuvre crépusculaire, les conventions sociales se heurtent à la quête désespérée d’une dernière chance d’aimer.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 160 pages.

7. Le Général dans son labyrinthe (1989)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Mai 1830. Simon Bolivar s’apprête à quitter Santa Fe de Bogota. Celui qui a arraché cinq pays à la couronne d’Espagne vient de démissionner de la présidence de la Grande Colombie. Le général n’est plus que l’ombre du stratège qui, quinze ans plus tôt, menait ses troupes à la victoire. Rongé par la maladie, il entreprend une dernière descente du fleuve Magdalena. Gabriel Garcia Marquez concentre son récit sur ces ultimes moments, alors que le Libertador voit s’effondrer son ambition de créer la plus vaste nation du continent, du Mexique à la Terre de Feu.

Dans la chaleur suffocante des tropiques, la fièvre fait danser les souvenirs. Le romancier colombien dessine le portrait d’un homme aux prises avec ses démons : les guerres d’indépendance, les rivalités politiques, les complots qui ont fait échouer son projet d’unification. Entre les élans de rage et les instants de grâce, surgissent les figures qui ont marqué sa vie : Manuela Saenz, son grand amour, le général Sucre, son plus fidèle lieutenant, et les nombreux adversaires qui ont précipité sa chute.

Autour du livre

« Le Général dans son labyrinthe » naît d’une rencontre littéraire. García Márquez découvre « El último rostro », texte inachevé de son ami Álvaro Mutis consacré aux derniers jours de Bolívar. Cette lecture déclenche chez lui une obsession pour cette période mal documentée de la vie du Libertador. L’écrivain, qui a grandi près du río Magdalena et connaît intimement cette géographie, entame alors un titanesque travail de documentation historique.

Pendant deux ans, il épluche les 34 volumes des mémoires de Daniel Florencio O’Leary, aide de camp irlandais de Bolívar. Il consulte journaux d’époque, correspondances et archives. Pour garantir l’exactitude de ses descriptions, il s’entoure d’experts : le géographe Gladstone Oliva cartographie le dernier périple, l’astronome Jorge Pérez Doval reconstitue les phases lunaires de 1830, l’historien Eugenio Gutiérrez Celys vérifie chaque détail factuel. Cette rigueur documentaire n’empêche pas García Márquez de revendiquer la part d’invention, notamment dans l’évocation de l’intimité du héros.

La publication en 1989 déclenche une tempête politique en Amérique latine. De nombreux intellectuels et dirigeants s’insurgent contre ce portrait démystifié du héros continental. L’ambassadeur mexicain en Autriche, Francisco Cuevas Cancino, accuse même García Márquez de servir les « ennemis de l’Amérique ». Ce qui choque particulièrement, c’est la représentation physique de Bolívar : son corps malade, ses problèmes digestifs, sa déchéance. Certains y voient une atteinte sacrilège à la figure paternelle des indépendances sud-américaines.

D’autres voix défendent pourtant cette humanisation du mythe. Le commentateur vénézuélien Nelson Bocaranda y voit une opportunité pour les Latino-Américains de s’identifier à leur héros. L’écrivain Carlos Fuentes salue quant à lui la dimension politique du roman : en montrant Bolívar aux prises avec « le monde inconnu des idées démocratiques », il interroge les fondements mêmes des républiques sud-américaines.

Le contexte de publication ajoute une couche de sens supplémentaire. En 1989, l’effondrement du bloc soviétique rebat les cartes géopolitiques mondiales. Les réflexions prêtées à Bolívar sur la puissance américaine ou sur le droit de l’Amérique latine à suivre sa propre voie résonnent alors avec une acuité particulière. « Le Général dans son labyrinthe » devient ainsi une méditation sur la persistance des rapports de domination Nord-Sud.

La construction narrative multiplie les niveaux de lecture autour du motif central du labyrinthe. Le corps souffrant de Bolívar constitue un premier dédale, métaphore de la décomposition politique de la Grande Colombie. Sa mémoire forme un second labyrinthe où se mêlent souvenirs glorieux et regrets amers. Enfin, l’espace géographique lui-même, avec ses méandres fluviaux et ses villes fantômes, matérialise l’errance du héros déchu.

Le personnage de Manuela Sáenz occupe une place cruciale dans cette architecture. García Márquez contribue à réhabiliter cette figure historique longtemps réduite à son statut de maîtresse. Il la dépeint comme une femme d’action et de conviction, préfigurant les combats féministes latino-américains. Son absence physique mais sa présence constante dans les pensées du Général créent une tension romanesque supplémentaire.

Le choix de ne presque jamais nommer le protagoniste, simplement désigné comme « le Général », participe à l’universalisation du propos. Cette technique narrative permet de transcender le personnage historique pour atteindre une réflexion plus large sur le pouvoir et la solitude. Les rares mentions du nom complet de Bolívar n’en prennent que plus de relief.

La traduction anglaise par Edith Grossman reçoit des éloges particuliers, au point que García Márquez avoue préférer ses romans dans cette version. Ce succès critique contraste avec l’accueil relativement tiède du public anglophone, peut-être rebuté par la densité des références historiques sud-américaines.

« Le Général dans son labyrinthe » s’inscrit dans une tradition littéraire de « nouveaux romans historiques » latino-américains qui réinterprètent les grands récits nationaux. Il partage avec d’autres textes de García Márquez des thèmes récurrents : la solitude du pouvoir (comme dans « L’Automne du patriarche »), l’amour impossible (comme dans « L’amour aux temps du choléra »), la circularité du temps historique (comme dans « Cent ans de solitude »).

Le roman nourrit également un dialogue intertextuel avec d’autres œuvres consacrées à Bolívar, notamment les écrits historiographiques traditionnels qu’il conteste implicitement. Cette remise en question des sources officielles s’accompagne d’une valorisation des témoignages oraux et des anecdotes populaires, créant une histoire alternative plus intime.

La maladie mystérieuse qui ronge le Général devient une métaphore puissante des maux politiques latino-américains : corruption, caudillisme, désunion. García Márquez suggère que ces pathologies, déjà présentes aux origines des républiques, continuent d’affecter le continent. Le questionnement final de Bolívar – « Comment sortir de ce labyrinthe ? » – résonne ainsi comme une interrogation contemporaine.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 283 pages.

8. La Mala Hora (1962)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Colombie, milieu des années 1950. Dans un village sans nom écrasé par la moiteur tropicale, des affiches commencent à apparaître sur les murs. Ces messages malveillants exposent au grand jour les secrets des habitants, principalement leurs liaisons adultères. La tranquillité précaire instaurée depuis la fin de la guerre civile vole en éclats lorsque César Montero, visé par l’une de ces dénonciations, abat froidement Pastor.

Le maire, ancien militaire reconverti en administrateur civil, tente de juguler cette crise qui menace son autorité. Mais les placardages continuent : aux révélations scandaleuses succèdent des tracts séditieux appelant à la résistance. Le pouvoir répond par la force : patrouilles nocturnes, arrestations arbitraires, intimidations systématiques. La violence politique, qu’on pensait éteinte, se réveille et embrase à nouveau la communauté.

Autour du livre

« La Mala Hora » trouve son origine dans les méandres de l’exil parisien de García Márquez. Initialement intitulé « Este pueblo de mierda » (Cette ville de merde), le manuscrit prend forme entre 1956 et 1961, entre Paris, Bogotá et Manhattan. Le roman remporte le prix Esso de littérature en 1961, mais sa première publication en 1962 à Madrid provoque la colère de l’auteur : l’éditeur Luis Pérez s’est permis de « nettoyer » le texte de certaines expressions. García Márquez désavoue cette version et n’autorise que l’édition mexicaine de 1966.

Cette chronique d’un village sous tension constitue une métaphore transparente de la Colombie sous la dictature de Rojas Pinilla. Le maire-lieutenant incarne le dictateur, le juge Arcadio représente le ministre de la Justice, tandis que le père Angel fait écho au cardinal. La dimension allégorique s’enrichit d’influences littéraires diverses : l’œuvre puise dans « La peste » de Camus – les souris dans l’église présagent la violence comme les rats annoncent l’épidémie – mais aussi dans « Journal de l’Année de la Peste » de Defoe, « Œdipe roi » de Sophocle et « Les Ides de mars » de Wilder.

Les pasquins, véritables catalyseurs de l’intrigue, matérialisent la violence latente qui couve dans la société colombienne. Ce mécanisme de délation anonyme sert de prétexte au pouvoir pour réinstaller un climat de terreur. L’identité du ou des auteurs des pamphlets demeure volontairement ambiguë : la réponse énigmatique de la voyante Cassandra – « C’est le village entier, et ce n’est personne » – suggère une culpabilité collective.

L’œuvre a trouvé un prolongement à l’écran en 2006 avec « O Veneno da Madrugada » de Ruy Guerra, dont García Márquez a co-écrit le scénario. Certains personnages et situations réapparaîtront plus tard dans « Cent ans de solitude », confirmant le caractère matriciel de ce texte dans l’univers du romancier colombien.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 224 pages.

9. Nous nous verrons en août (2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dix ans après la disparition de Gabriel García Márquez paraît « Nous nous verrons en août », un roman inédit qui nous transporte dans les Caraïbes. L’héroïne, Ana Magdalena Bach, appartient à une famille de musiciens : son mari dirige le conservatoire, leur fils est premier violoncelle d’un orchestre symphonique. À 46 ans, cette femme accomplie effectue chaque année un pèlerinage solitaire sur une île où est enterrée sa mère. Elle y dépose des glaïeuls, dort dans un modeste hôtel colonial et repart le lendemain.

L’été de ses 46 ans marque une rupture. Dans le bar de l’hôtel, un homme en costume blanc l’aborde. Elle s’abandonne à cette rencontre fortuite, première entorse à vingt-six années de fidélité conjugale. L’année suivante, comme aimantée par ce souvenir, elle renouvelle l’expérience avec un autre inconnu. Ces liaisons éphémères deviennent un rendez-vous annuel qui la force à réévaluer son existence, son mariage, et la relation complexe qu’elle entretenait avec sa mère.

Autour du livre

Cette œuvre posthume de Gabriel García Márquez, publiée dix ans après sa disparition, témoigne des derniers feux créatifs du prix Nobel colombien. Sa genèse mérite qu’on s’y attarde : entamée en 1999 alors que l’écrivain commençait à montrer des signes de démence sénile, l’écriture s’est étalée sur plusieurs années, donnant naissance à cinq versions distinctes. À l’origine pensée comme une nouvelle, l’histoire devait s’intégrer dans un recueil plus vaste consacré aux « amours des personnes âgées ».

Le manuscrit a connu un destin singulier : malgré la volonté explicite de l’auteur de le détruire, ses fils Rodrigo et Gonzalo García Barcha ont entrepris un minutieux travail de reconstitution à partir des 769 pages laissées par leur père. Leur décision de publier l’ouvrage contre les dernières volontés paternelles a suscité la controverse, tout en ravivant l’intérêt pour l’œuvre du maître du réalisme magique. Le succès commercial ne s’est pas fait attendre : plus de 250 000 exemplaires ont été précommandés en Amérique latine, et la Tour Colpatria de Bogotá s’est illuminée pour célébrer cette publication événement.

Ce qui frappe d’emblée, c’est la place centrale accordée à un personnage féminin – une première dans l’œuvre de García Márquez. L’adultère, thème cardinal du récit, y est traité avec une subtilité qui transcende les clichés habituels du genre. La quête d’émancipation d’Ana Magdalena, ponctuée par ces rendez-vous annuels avec le hasard et le désir, compose une méditation sur la liberté féminine qui résonne bien au-delà de son contexte d’écriture.

L’accueil critique s’est révélé contrasté : si certains y ont vu un « adieu insatisfaisant », d’autres ont salué la persistance du génie márquezien dans ce dernier texte. Les incohérences relevées par quelques commentateurs témoignent sans doute des conditions particulières de sa rédaction, mais n’enlèvent rien à la force d’une œuvre qui questionne avec acuité les liens entre devoir conjugal, désir et liberté individuelle.

Aux éditions GRASSET ; 144 pages.

10. Pas de lettre pour le colonel (1961)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la Colombie des années 1950, un vieux colonel attend depuis quinze ans la pension militaire qui lui est due pour ses services lors de la guerre civile. Chaque vendredi, il se rend au bureau de poste du village avec un espoir tenace, mais la lettre tant attendue n’arrive jamais. Le vieil homme vit dans le dénuement le plus total avec son épouse asthmatique. Leur fils unique, militant politique, a été assassiné quelques mois plus tôt pour avoir distribué des tracts subversifs. De lui, il ne reste qu’un coq de combat – leur seul bien de valeur.

Ce coq cristallise tous les espoirs et les tensions du couple. La femme voudrait le vendre pour acheter de quoi manger, mais le colonel s’y refuse obstinément. Dans quelques mois auront lieu les combats de coqs et l’animal pourrait leur rapporter une petite fortune. En attendant, il faut le nourrir alors que le couple n’a même plus de quoi se sustenter. Dans cette atmosphère étouffante d’un village sous la dictature, le colonel maintient une dignité inflexible malgré la faim qui le tenaille.

Autour du livre

Ce roman court, publié en 1961, naît dans des conditions qui font écho à son intrigue. García Márquez l’écrit à Paris entre 1956 et 1957, alors qu’il se trouve lui-même sans ressources après la fermeture du journal colombien El Espectador par la dictature. L’attente vaine d’un salaire qui ne viendra jamais nourrit directement l’écriture, tout comme le souvenir de son grand-père, le colonel Nicolás Márquez Iguarán, qui n’a jamais reçu la pension promise pour ses services durant la guerre des Mille Jours.

À l’origine, le texte devait constituer un simple épisode du roman « La Mala Hora ». Mais l’histoire prend son autonomie et devient une œuvre à part entière, d’abord publiée en feuilleton dans la revue Mito en 1958, puis en volume en 1961. Le succès initial s’avère modeste : seuls 800 exemplaires sur les 2000 imprimés trouvent preneur. Il faudra attendre le triomphe de « Cent ans de solitude » pour que « Pas de lettre pour le colonel » soit redécouvert.

L’œuvre marque une rupture avec le réalisme magique traditionnellement associé à García Márquez. La critique rapproche davantage ce texte du réalisme balzacien, soulignant sa construction rigoureuse et son ancrage dans une réalité sociale précise. Le récit figure d’ailleurs parmi les 100 meilleurs romans en espagnol du XXe siècle selon le classement établi par El Mundo en 2001.

García Márquez lui-même considérait ce texte comme son meilleur livre, allant jusqu’à affirmer qu’il avait dû écrire « Cent ans de solitude » pour que les lecteurs s’intéressent enfin à « Pas de lettre pour le colonel ». Cette prédilection s’explique peut-être par l’économie remarquable des moyens mis en œuvre : en quelques pages se déploie une méditation sur la dignité face à l’adversité, la résistance politique et la force de l’espoir.

L’héritage de l’œuvre se manifeste à travers de multiples adaptations. Au cinéma, Arturo Ripstein en propose une version en 1999 avec Fernando Luján dans le rôle du colonel. Au théâtre, les mises en scène de Carlos Giménez en 1989 et de Carlos Saura en 2019 témoignent de la persistance de sa résonance contemporaine.

Aux éditions GRASSET ; 140 pages.

11. Des feuilles dans la bourrasque (1955)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Macondo, 1928. Un médecin vient de se pendre dans sa maison où il vivait reclus depuis dix ans. Le colonel, figure tutélaire du village, s’obstine à vouloir l’enterrer dignement, contre l’avis de tous les habitants qui souhaitent laisser son corps se décomposer. Sa fille Isabel et son petit-fils l’assistent dans cette mission controversée. Le récit dévoile progressivement l’histoire de cet homme mystérieux : son arrivée en 1903, sa relation avec la servante Meme, et surtout son refus de porter secours à des blessés de guerre, qui lui vaudra la haine de toute la communauté.

Autour du livre

Premier roman de Gabriel García Márquez, « Des feuilles dans la bourrasque » connaît une genèse tourmentée. Sa rédaction débute en 1950 dans une chambre d’hôtel de Barranquilla où l’écrivain, alors dans le dénuement, laisse parfois son manuscrit en gage au portier. Le titre définitif s’impose après une cinquantaine d’essais : « hojarasca » désigne le tourbillon de feuilles mortes, métaphore des masses humaines charriées par la United Fruit Company lors de la brève prospérité de la région.

L’influence de William Faulkner transparaît dans la construction polyphonique du récit, qui alterne les points de vue du colonel, d’Isabel et de son fils. Cette triple narration compose une mosaïque temporelle où le présent – une demi-heure d’attente auprès du cadavre – sert de pivot aux souvenirs des personnages. La citation d’Antigone en exergue souligne le parallèle avec la tragédie de Sophocle : comme l’héroïne grecque, le colonel brave l’interdit pour accomplir un devoir sacré.

« Des feuilles dans la bourrasque » pose les fondations de l’univers de Macondo, qui s’épanouira pleinement dans « Cent ans de solitude ». Des personnages comme le colonel Aureliano Buendía y font leur première apparition, tandis que certains passages écartés lors de la réécriture donneront naissance à des œuvres autonomes, notamment le « Monologue d’Isabel regardant tomber la pluie sur Macondo ».

La publication s’avère aussi chaotique que la création : il faut sept ans à l’auteur pour trouver un éditeur. Le livre sort finalement en 1955, mais l’éditeur disparaît mystérieusement après l’impression. Les exemplaires, stockés chez l’imprimeur, ne trouveront que peu de lecteurs. Cette première œuvre révèle pourtant déjà la puissance narrative qui fera la renommée de García Márquez, mêlant réalisme social et dimensions mythiques dans une méditation sur la solitude, la mort, les ravages du temps.

L’originalité du roman réside également dans son traitement novateur de la sexualité, notamment à travers le personnage du petit-fils. Plusieurs universitaires, dont Daniel Balderston, y voient l’une des premières représentations d’un personnage LGBT dans la littérature colombienne, précédée seulement par la poésie de Porfirio Barba-Jacob et « Por los caminos de Sodoma » de Bernardo Arias Trujillo.

Aux éditions GRASSET ; 168 pages.