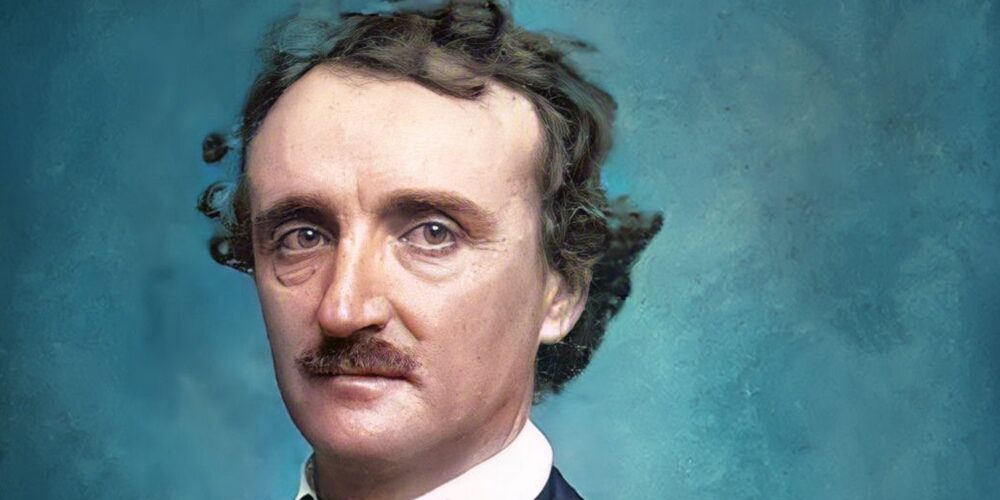

Edgar Allan Poe naît le 19 janvier 1809 à Boston, dans une famille de comédiens. Son enfance bascule très tôt : ses parents meurent avant ses trois ans. Le petit Edgar est alors recueilli par John et Frances Allan, un couple de riches négociants de Richmond, en Virginie. Bien qu’ils ne l’adoptent jamais officiellement, ils lui donnent une éducation privilégiée.

Brillant élève, Poe entre à l’université de Virginie en 1826, mais son père adoptif ne lui donne pas assez d’argent pour subvenir à ses besoins. Accumulant des dettes de jeu, il doit quitter l’université. Une rupture s’ensuit avec John Allan, et Poe s’engage dans l’armée en 1827. C’est à cette période qu’il commence à publier ses premiers poèmes.

Après une tentative à l’académie militaire de West Point qui se solde par un échec, Poe se lance dans une carrière littéraire. Il travaille comme journaliste et critique littéraire tout en écrivant ses propres œuvres. En 1835, il épouse sa cousine Virginia Clemm, alors âgée de seulement 13 ans. Le couple s’installe avec la mère de Virginia, Maria Clemm, qui devient un soutien indéfectible pour l’écrivain.

Sa carrière connaît des hauts et des bas. Le succès arrive en 1845 avec la publication du « Corbeau », qui le rend célèbre. Mais la maladie de Virginia, qui souffre de tuberculose, le plonge dans la dépression. Sa mort en 1847 l’affecte durablement.

Le 7 octobre 1849, Poe meurt à Baltimore dans des circonstances mystérieuses. Il est retrouvé dans un état de délire quelques jours plus tôt et ne reprend jamais totalement conscience. Les causes exactes de sa mort restent encore aujourd’hui sujettes à spéculation.

Malgré une vie relativement courte marquée par les tragédies, Poe laisse une œuvre considérable qui révolutionne plusieurs genres littéraires. Il est considéré comme le père du roman policier, un maître de la nouvelle et un poète majeur du romantisme américain.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Les Aventures d’Arthur Gordon Pym (roman, 1838)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Publié en 1838, « Les Aventures d’Arthur Gordon Pym » est le seul roman achevé d’Edgar Allan Poe. Il narre les pérégrinations maritimes d’un jeune homme assoiffé d’aventures. Arthur Gordon Pym a grandi à Nantucket, une île réputée pour son port baleinier. Son meilleur ami, Augustus Barnard, fils d’un capitaine de baleinier, l’initie aux joies de la navigation lors de sorties en mer souvent téméraires. Leur première escapade nocturne manque de tourner au drame lorsque leur petit voilier est percuté par un navire.

Loin de refroidir les ardeurs de Pym, cette mésaventure ne fait qu’attiser son désir d’aventures. En juin 1827, il décide de s’embarquer clandestinement sur le Grampus, un baleinier commandé par le père d’Augustus. Son ami l’aide à se dissimuler dans la cale, où il doit rester caché jusqu’à ce que le navire soit trop loin des côtes pour faire demi-tour. Mais une mutinerie sanglante éclate à bord. Augustus et un mutin repenti, le métis Dirk Peters, parviennent à sauver Pym et à reprendre le contrôle du navire.

S’ensuit une terrible odyssée : leur navire, ravagé par une tempête, dérive pendant des semaines. La faim et la soif poussent les survivants au cannibalisme. Seuls Pym et Peters survivent, recueillis in extremis par le Jane Guy, un navire anglais qui fait route vers les mers du Sud. L’équipage découvre alors une île inconnue, Tsalal, peuplée d’indigènes à la peau noire qui manifestent une terreur viscérale de la couleur blanche. Ce qui semble d’abord être une escale providentielle se transforme bientôt en piège mortel.

Autour du livre

Cette œuvre singulière publiée en 1838 aux États-Unis marque une rupture dans la production littéraire de Poe. Face aux difficultés rencontrées pour publier ses nouvelles, l’écrivain se tourne vers le format romanesque sur les conseils de l’éditeur James Kirke Paulding. « Les Aventures d’Arthur Gordon Pym » paraît d’abord en feuilleton dans le Southern Literary Messenger avant sa publication en volume. Pour accroître sa crédibilité, Poe présente son roman comme un authentique récit de voyage en s’inspirant des journaux d’expédition très en vogue à l’époque. Il puise abondamment dans les écrits de l’explorateur Jeremiah Reynolds sur les régions australes, copiant parfois textuellement de longs passages.

La structure narrative s’articule selon un crescendo d’horreur et de mystère. Les premières aventures maritimes relativement conventionnelles laissent progressivement place à une atmosphère fantastique où se mêlent phénomènes surnaturels et symbolisme ésotérique. Cette progression vers l’irrationnel s’accompagne d’un travail minutieux sur la tension dramatique : chaque épisode constitue une préfiguration amplifiée du suivant, comme le souligne le critique Jacques Cabau. La mutinerie sur le Grampus annonce ainsi le massacre sur l’île de Tsalal, tandis que l’emprisonnement dans la cale préfigure l’ensevelissement dans la montagne.

« Les Aventures d’Arthur Gordon Pym » se distingue aussi par sa dimension psychologique et initiatique. Le parcours de Pym, dont le nom évoque phonétiquement celui de Poe, peut se lire comme une descente aux enfers symbolique. Les thèmes récurrents de l’enfermement, du double et de la « perversité » – cette impulsion irraisonnée vers l’abîme – préfigurent les grandes obsessions de l’auteur. Pour certains critiques comme Marie Bonaparte, le roman constitue une allégorie du retour au sein maternel, tandis que Gaston Bachelard y perçoit « un des grands livres du cœur humain ».

Les contemporains réservent un accueil mitigé à ce roman jugé trop invraisemblable et horrifique. Le critique Alfred Russel Wallace déplore notamment les « absurdités » des épisodes antarctiques. Poe lui-même le qualifie plus tard de « livre très stupide ». Il faut attendre le XXe siècle pour que la richesse symbolique du texte soit pleinement reconnue. Jorge Luis Borges le considère comme l’accomplissement majeur de Poe, tandis que H. P. Lovecraft s’en inspire pour ses « Montagnes hallucinées ».

« Les Aventures d’Arthur Gordon Pym » connaissent une importante postérité littéraire. Jules Verne lui donne une suite en 1897 avec « Le Sphinx des glaces », dans laquelle il tente de résoudre rationnellement les mystères laissés en suspens par Poe. L’influence du roman se retrouve également chez Herman Melville, notamment dans « Moby Dick », à travers la thématique du blanc et la structure encyclopédique du récit. Plus récemment, il inspire encore des auteurs contemporains comme Mat Johnson qui en propose une relecture satirique dans « Pym » (2011). Le texte fait aussi l’objet d’adaptations musicales, notamment par le compositeur finlandais Einojuhani Rautavaara en 1997, et d’une transposition à l’opéra créée en 2016 au Théâtre de Heidelberg.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 352 pages.

2. La Chute de la maison Usher (nouvelle, 1839)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au XIXe siècle, un homme reçoit une lettre de Roderick Usher, son ami d’enfance, qui le supplie de lui rendre visite dans sa vieille demeure. À son arrivée, le narrateur découvre un lieu sinistre : une imposante bâtisse qui se dresse près d’un étang lugubre, marquée par une fissure inquiétante qui court du toit jusqu’aux fondations. L’atmosphère morbide du domaine n’est que le prélude à ce qui l’attend à l’intérieur.

Roderick, dernier héritier mâle d’une illustre lignée, vit reclus avec sa sœur jumelle Madeline. Le narrateur peine à reconnaître son ami d’autrefois : Roderick souffre d’une mystérieuse maladie nerveuse qui le rend hypersensible aux sons, à la lumière et aux odeurs. Sa sœur, quant à elle, est atteinte de catalepsie, un trouble nerveux qui la plonge dans des états semblables à la mort.

Peu après l’arrivée du narrateur, Madeline semble succomber à sa maladie. Sur l’insistance de Roderick, les deux hommes déposent son corps dans un caveau situé sous la maison, bien que le narrateur remarque avec inquiétude ses joues encore rosées. Durant les deux semaines qui suivent, le comportement de Roderick devient de plus en plus instable. Une nuit de tempête, tandis que des bruits étranges résonnent dans la demeure, Roderick avoue avec hystérie avoir enterré sa sœur vivante. Au même instant, Madeline apparaît à la porte, son linceul maculé de sang.

Autour du livre

Cette nouvelle de 1839, publiée initialement dans le Burton’s Gentleman’s Magazine, s’inscrit parmi les textes majeurs des « Nouvelles histoires extraordinaires ». Traduite en français par Charles Baudelaire, elle démontre la maîtrise de Poe dans l’art d’insuffler une atmosphère émotionnelle intense, particulièrement les sentiments de peur, de fatalité et de culpabilité. Ces émotions se cristallisent autour de Roderick Usher qui, comme nombre de personnages de Poe, souffre d’une affection indéfinissable. Sa maladie, manifestation physique d’un état mental altéré, le transforme en hypocondriaque convaincu de sa fin proche du fait de l’histoire familiale.

La maison Usher, désignant à la fois l’édifice et la lignée, occupe une place centrale dans le récit. Premier « personnage » présenté au lecteur, elle est décrite avec des attributs humains, ses fenêtres comparées à des « yeux distraits ». La fissure qui la parcourt symbolise la décadence familiale, et son effondrement final coïncide avec la mort des jumeaux. Cette connexion entre demeure et famille se manifeste notamment dans le poème « Le Palais hanté » récité par Roderick, présage de leur destin commun.

La dimension psychologique du conte a suscité de nombreuses interprétations. Certains critiques l’analysent comme une description de la psyché humaine, associant la maison à l’inconscient et sa fissure à un trouble dissociatif de l’identité. La maladie mentale transparaît également à travers les thèmes de la mélancolie et d’un possible inceste suggéré par l’étrange lien unissant Roderick et Madeline.

L’inspiration de cette histoire pourrait provenir d’un fait divers survenu à Boston : lors de la destruction d’une maison appartenant à la famille Usher en 1830, on découvrit dans la cave les corps d’un marin et d’une jeune femme, emmurés par le mari de cette dernière.

Les critiques littéraires considèrent cette nouvelle comme l’une des plus abouties de Poe. G. R. Thomson la qualifie de « chef-d’œuvre d’ironie dramatique et de symbolisme structural ». Elle illustre parfaitement le principe d’unité d’effet théorisé par Poe dans son essai « The Philosophy of Composition ».

« La Chute de la maison Usher » a connu de nombreuses adaptations, notamment au cinéma. Jean Epstein réalise une version muette en 1928, suivie la même année par celle de James Sibley Watson et Melville Webber. Roger Corman propose en 1960 une adaptation avec Vincent Price. Des compositeurs s’en sont également emparés : Claude Debussy laisse un opéra inachevé (1908-1917), tandis que Philip Glass crée son opéra en 1987. L’histoire inspire aussi la musique contemporaine, comme en témoigne l’album « Tales of Mystery and Imagination » (1976) d’Alan Parsons Project. Plus récemment, Netflix a produit une série en huit épisodes (2023), adaptation libre associant cette nouvelle à d’autres récits de Poe.

Aux éditions 10/18 ; 288 pages.

3. Double assassinat dans la rue Morgue (nouvelle, 1841)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, XIXe siècle. Le chevalier Auguste Dupin, jeune homme issu d’une famille noble mais désargentée, mène une existence recluse en compagnie d’un ami qui devient le narrateur de ses exploits. Doté d’une intelligence analytique exceptionnelle, Dupin s’intéresse à une affaire macabre qui déroute la police parisienne : le meurtre brutal de Madame L’Espanaye et de sa fille Camille.

Les corps des victimes sont découverts dans leur appartement de la rue Morgue, situé au quatrième étage d’un immeuble. La scène défie toute logique : la fille est retrouvée étranglée et coincée dans le conduit de la cheminée, tandis que le cadavre de la mère gît dans la cour arrière, le corps mutilé et la gorge si profondément entaillée que sa tête est presque détachée. L’enquête révèle que les portes étaient verrouillées de l’intérieur et les fenêtres closes. Les voisins, accourus aux cris des victimes, témoignent avoir entendu deux voix : l’une parlant français, l’autre aux sonorités si étranges qu’aucun des témoins, pourtant de nationalités diverses, ne parvient à en identifier la langue.

Lorsque la police arrête un innocent faute de mieux, Dupin décide d’intervenir. Son investigation méticuleuse le mène à une conclusion stupéfiante : le meurtrier n’est pas humain. Par une déduction magistrale, il établit qu’un orang-outan en fuite, propriété d’un marin, est l’auteur du carnage. L’animal, ayant observé son maître se raser, se serait emparé d’un rasoir et, dans une tentative maladroite d’imiter ses gestes, aurait provoqué la tragédie.

Autour du livre

Publiée en avril 1841 dans le Graham’s Magazine, cette nouvelle marque un tournant dans l’histoire de la littérature. Elle constitue le premier récit policier de l’histoire et inaugure le sous-genre du mystère en chambre close. Poe y façonne les codes du roman policier : le détective amateur brillant qui surpasse la police officielle, le narrateur-témoin qui admire son ami enquêteur, et la révélation finale précédant l’explication du raisonnement.

Edgar Allan Poe reçoit pour cette nouvelle la somme considérable de 56 dollars, soit six fois plus que ce qu’il touchera plus tard pour « Le Corbeau ». Le manuscrit original, jeté dans une corbeille à papier, fut sauvé par J. M. Johnston, un apprenti du journal, avant d’être acquis par George William Childs qui le légua à l’université Drexel en 1891.

Le personnage de Dupin incarne une dualité significative entre romantisme et rationalisme. Son mode de vie nocturne, son habitat délabré et ses excentricités évoquent la tradition romantique, tandis que ses méthodes analytiques témoignent d’une foi dans le progrès et la raison. Cette tension reflète les préoccupations du XIXe siècle, tiraillé entre l’essor des sciences et la persistance des sensibilités romantiques.

L’influence de cette nouvelle sur la littérature policière s’avère déterminante. Arthur Conan Doyle s’en inspirera quarante-cinq ans plus tard pour créer Sherlock Holmes, reprenant la figure du détective amateur méprisant la police ainsi que le duo détective-narrateur. Dupin réapparaîtra dans deux autres nouvelles de Poe : « Le Mystère de Marie Roget » (1842) et « La Lettre volée » (1844). Le Pennsylvania Inquirer salua en Poe « un homme de génie doté d’une puissance d’invention dont nous ne connaissons aucun équivalent ».

« Double assassinat dans la rue Morgue » connut de nombreuses adaptations, notamment au cinéma. La première version date de 1914, suivie en 1932 d’une adaptation avec Bela Lugosi. Warner Bros produisit en 1954 « Le Fantôme de la rue Morgue » en 3D couleur. George C. Scott incarna Dupin dans une version télévisée en 1986. Le groupe Iron Maiden s’en inspira pour composer « Murders in the Rue Morgue » sur leur album « Killers » (1981). La nouvelle fut également adaptée en bande dessinée, notamment par Guido Crepax en 1974 et par Jean-David Morvan et Fabrice Druet pour les éditions Delcourt en 2009.

Aux éditions LIBRIO ; 160 pages.

4. Le Masque de la Mort Rouge (nouvelle, 1842)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un pays médiéval, une épidémie dévastatrice, la Mort Rouge, décime la population. Cette maladie terrifiante tue en moins d’une demi-heure : les victimes souffrent d’abord de violentes douleurs et de vertiges, puis leur corps se met à saigner par tous les pores. La moitié du royaume a déjà succombé.

Le prince Prospero, souverain de ces terres, refuse d’affronter le fléau. Égoïste et indifférent aux souffrances de son peuple, il décide de se mettre à l’abri avec un millier de nobles choisis parmi sa cour. Son refuge : une abbaye fortifiée dont il fait souder les portes de fer, empêchant quiconque d’entrer ou de sortir. À l’intérieur de cette forteresse luxueuse, les privilégiés mènent une vie insouciante, entre bals, spectacles et festins, pendant que la mort ravage le monde extérieur.

Cinq mois plus tard, Prospero organise un bal masqué d’une extravagance sans pareille. La fête se déroule dans une enfilade de sept salles monumentales. Chacune est décorée dans une couleur différente : bleu, pourpre, vert, orange, blanc, violet. La dernière pièce se distingue par son atmosphère sinistre : tendue de velours noir, elle n’est éclairée que par des flambeaux dont la lumière filtre à travers des vitraux écarlates. Une massive horloge d’ébène y trône, son carillon lugubre interrompant les festivités chaque heure, plongeant les convives dans un silence anxieux.

À minuit, les danseurs remarquent une présence inquiétante : une silhouette drapée dans un linceul maculé de sang, portant un masque qui reproduit le visage figé d’une victime de la Mort Rouge. Outragé par cette apparition macabre qui rappelle la réalité qu’il tente de fuir, Prospero ordonne de démasquer et de pendre l’intrus. Mais les invités, paralysés par l’effroi, n’osent approcher la figure qui traverse lentement les salles colorées.

Le prince, fou de rage, dégaine son poignard et poursuit lui-même le mystérieux personnage jusqu’à la salle noire. Quand l’inconnu se retourne enfin face à lui, Prospero s’effondre, foudroyé. Les courtisans, surmontant leur peur, se ruent sur l’intrus pour lui arracher son déguisement. Ils découvrent avec horreur qu’il n’y a rien sous le costume : c’est la Mort Rouge en personne qui s’est invitée au bal. L’épidémie se répand alors parmi les convives qui succombent les uns après les autres.

Autour du livre

« Le Masque de la Mort Rouge » s’inscrit dans la tradition du roman gothique, dont il reprend les codes : le cadre médiéval, l’abbaye fortifiée, l’atmosphère de fête macabre. Publié pour la première fois en mai 1842 dans le Graham’s Magazine sous le titre « The Mask of the Red Death », le conte connaît une version révisée en 1845 sous le titre « The Masque of the Red Death ». Ce changement subtil déplace l’accent du masque lui-même vers le bal masqué dans son ensemble.

La maladie décrite par Poe pourrait s’inspirer de plusieurs sources. La tuberculose, qui emporta sa mère Eliza, son frère William, sa mère adoptive Frances et frappa son épouse Virginia au moment de l’écriture, constitue une piste privilégiée. L’épidémie de choléra dont Poe fut témoin à Baltimore en 1831 représente une autre influence possible. Certains critiques y voient plutôt une référence à la peste bubonique (peste noire), notamment en raison du final qui met en scène la Mort « Rouge » dans la salle « noire ».

Le symbolisme des couleurs structure le récit. Les sept salles peuvent représenter les différentes facettes de l’esprit humain. Le sang et la couleur rouge jouent un rôle ambivalent, évoquant à la fois la mort et la vie. La figure masquée fait d’ailleurs sa première apparition dans la salle bleue à l’est, teinte traditionnellement associée à la naissance.

L’architecture labyrinthique de l’abbaye, censée protéger ses occupants, devient paradoxalement oppressante. Les hautes fenêtres étroites prennent un caractère presque burlesque dans l’ultime salle noire. L’illusion du contrôle se manifeste aussi dans la vaine tentative de maintenir la mort à distance : l’intrus parvient à s’infiltrer malgré les portes scellées.

« Le Masque de la Mort Rouge » a connu de nombreuses adaptations dans différents médias. Au cinéma, la version la plus célèbre reste celle de Roger Corman en 1964, avec Vincent Price dans le rôle de Prospero. La musique s’en est également emparée, de l’opéra au heavy metal. Des groupes comme Crimson Glory, Stormwitch ou Thrice ont composé des morceaux directement inspirés du conte. En littérature, des auteurs comme Stephen King dans « Shining » ou Neil Gaiman font référence à cette œuvre qui continue de marquer les imaginaires.

Aux éditions FOLIO ; 374 pages.

5. Le Chat noir (nouvelle, 1843)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Publiée en 1843 dans le Saturday Evening Post, « Le Chat noir » narre les confessions d’un homme attendant son exécution. Sur le point de mourir, il souhaite livrer son histoire, celle d’une déchéance progressive qui l’a mené jusqu’au meurtre.

Le narrateur commence par évoquer sa jeunesse heureuse. Marié à une femme qui partage son amour des animaux, il vit entouré de nombreux compagnons : oiseaux, poissons rouges, chien, lapins et surtout Pluton, un majestueux chat noir dont il est particulièrement proche. Cette existence paisible vole en éclats quand il succombe à l’alcoolisme. L’alcool transforme sa personnalité : doux et attentionné, il devient cruel et violent. Il maltraite ses animaux et sa femme, mais conserve initialement une certaine retenue envers Pluton.

Une nuit d’ivresse marque un tournant décisif : dans un accès de rage, il saisit Pluton et lui arrache un œil. Le chat, désormais terrifié, l’évite constamment. Cette peur ne fait qu’attiser la colère du narrateur qui, submergé par ce qu’il nomme « l’esprit de perversité », finit par pendre l’animal. La nuit même, un mystérieux incendie ravage sa maison. Dans les ruines, sur l’unique mur encore debout, apparaît l’image surnaturelle d’un chat géant avec une corde au cou.

Quelque temps plus tard, le narrateur découvre dans une taverne un autre chat noir, étrangement similaire à Pluton : même taille, même œil manquant, seule une tache blanche sur la poitrine les distingue. Il ramène l’animal chez lui mais développe rapidement une aversion obsessionnelle à son égard, d’autant plus que la tache blanche semble prendre peu à peu la forme d’un gibet. Un jour, alors qu’il descend à la cave avec sa femme, le chat le fait trébucher. Fou de rage, il tente de le tuer avec une hache. Son épouse s’interpose ; il la frappe mortellement. Pour masquer son crime, il emmure le cadavre dans la cave.

Lors de la visite des policiers venus enquêter sur la disparition de sa femme, le narrateur, trop sûr de lui, frappe le mur dissimulant le corps en vantant sa solidité. Un miaulement retentit alors : le chat, accidentellement emmuré avec le cadavre, dénonce le meurtrier. Les policiers démolissent le mur et découvrent l’horrible vérité : le corps de la femme, et sur sa tête, le chat noir responsable du cri qui a révélé le crime.

Autour du livre

« Le Chat noir » s’inscrit dans la lignée des récits psychologiques de Poe centrés sur la culpabilité et la folie, à l’instar du « Cœur révélateur ». Le narrateur, dont la santé mentale est questionnable dès l’ouverture du récit, incarne la descente aux enfers d’un homme rongé par ses démons intérieurs. Sa déclaration initiale – il serait « fou » d’espérer être cru – suggère que sa démence a déjà été diagnostiquée.

La nouvelle se distingue par sa dénonciation virulente de l’alcoolisme, présenté comme une force destructrice qui métamorphose la personnalité du narrateur. Des parallèles ont été établis avec la propre vie de Poe, lui-même réputé alcoolique, d’autant que le récit est narré à la première personne.

La symbolique du chat noir puise dans diverses superstitions, notamment celle évoquée par l’épouse du narrateur selon laquelle ces félins seraient des sorcières déguisées. Le choix du nom Pluton, dieu romain des Enfers, renforce la dimension infernale du récit. Poe se serait inspiré de sa propre chatte écaille de tortue, Catarina.

La nouvelle développe plusieurs thématiques majeures : le double, illustré par la ressemblance entre les deux chats, et la culpabilité qui pousse le meurtrier à révéler son crime. Le motif de la perversité, que Poe développera plus tard dans « Le Démon de la perversité », y occupe une place centrale : le narrateur commet des actes répréhensibles précisément parce qu’il sait qu’il ne devrait pas les commettre.

Dès sa parution dans le Saturday Evening Post, la nouvelle rencontre un succès immédiat auprès des lecteurs, suscitant même des parodies comme « The Ghost of the Grey Tadpole » de Thomas Dunn English. H. P. Lovecraft souligne la dimension autobiographique du texte, notant que Poe a insufflé au narrateur « beaucoup de sa sensibilité, de ses folles aspirations et de son caractère fantastique ».

« Le Chat noir » a inspiré de nombreuses adaptations cinématographiques. Universal Pictures produit deux versions : l’une en 1934 avec Bela Lugosi et Boris Karloff, l’autre en 1941 avec Lugosi et Basil Rathbone, qui ne conservent du texte original que la présence d’un chat noir. Roger Corman propose en 1962 une adaptation plus fidèle dans « Tales of Terror », fusionnant la nouvelle avec « La Barrique d’amontillado ». Lucio Fulci réalise en 1981 une version italienne, suivie en 1990 par « Due occhi diabolici » de Dario Argento. Elle inspire également un épisode de la série « Masters of Horror » en 2007, qui adopte une approche semi-autobiographique en mettant en scène Poe lui-même.

Aux éditions LIBRIO ; 128 pages.

6. Le Scarabée d’or (nouvelle, 1843)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Le Scarabée d’or », nouvelle d’Edgar Allan Poe parue en juin 1843 dans The Dollar Newspaper de Philadelphie, déploie une intrigue autour d’un cryptogramme menant à un trésor.

Dans les années 1840, sur l’île Sullivan en Caroline du Sud, William Legrand, un gentleman ruiné, vit en ermite dans une cabane avec Jupiter, son fidèle serviteur noir affranchi. Un jour, il découvre sur la plage un mystérieux scarabée aux reflets dorés. Souhaitant le dessiner pour son ami narrateur venu lui rendre visite, il utilise un morceau de parchemin trouvé près de l’insecte. Lorsque le narrateur s’approche du feu pour mieux voir le croquis, il n’y distingue pas un scarabée mais une tête de mort. Cette observation fortuite met Legrand sur la piste d’un message codé inscrit à l’encre sympathique sur le parchemin.

Un mois plus tard, Jupiter, persuadé que son maître a perdu la raison à cause du scarabée, supplie le narrateur de venir. Legrand, qui a entre-temps déchiffré le cryptogramme grâce à une méthode d’analyse des fréquences des lettres, entraîne ses compagnons dans une chasse au trésor nocturne. Les trois hommes déterrent bientôt un coffre contenant le légendaire trésor du pirate Kidd, d’une valeur de 1,5 million de dollars.

Autour du livre

« Le Scarabée d’or » est remarquable par son usage novateur de la cryptographie, dont Poe devient un ardent promoteur dans les années 1840. Le message codé, élément central de l’intrigue, utilise une méthode de substitution simple basée sur la fréquence des lettres en anglais. Cette approche scientifique de déchiffrement, méticuleusement expliquée dans le texte, marque un virage dans la littérature de l’époque.

La genèse de la nouvelle s’enracine dans la propre expérience de Poe à Fort Moultrie, où il séjourne de 1827 à 1828. Les paysages de l’île Sullivan et les légendes locales sur le capitaine Kidd nourrissent son imagination. Le texte remporte un concours organisé par The Dollar Newspaper et vaut à Poe un prix de 100 dollars, sa plus importante rémunération pour une nouvelle. Le succès est immédiat : 300 000 exemplaires circulent dès mai 1844, faisant du « Scarabée d’or » sa prose la plus lue de son vivant.

William F. Friedman, éminent cryptologue américain, développe sa passion pour le décryptage après sa lecture d’enfance du « Scarabée d’or » – compétence qu’il mettra plus tard au service du déchiffrement du code japonais PURPLE durant la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle inspire également Alfred Mosher Butts dans la création du Scrabble, notamment pour l’attribution des valeurs aux lettres selon leur fréquence d’utilisation.

Les critiques contemporains saluent unanimement l’œuvre. Le Public Ledger la qualifie de « capitale », tandis que Graham’s Magazine souligne son « acuité intellectuelle et sa subtilité de raisonnement ». George Lippard, dans Citizen Soldier, loue « son intérêt saisissant et sa puissance descriptive ». Thomas Holley Chivers va jusqu’à déclarer que la nouvelle inaugure « l’Âge d’Or de la vie littéraire de Poe ».

Dès août 1843, soit deux mois après sa parution, « Le Scarabée d’or » est porté au théâtre à Philadelphie. En 1981, il est adapté pour la télévision française par Maurice Ronet, qui met en scène une chasse au trésor dans la jungle des Caraïbes. Cette version, qui constitue l’un des six épisodes des « Histoires extraordinaires », remporte trois Emmy Awards.

Aux éditions FOLIO ; 96 pages.