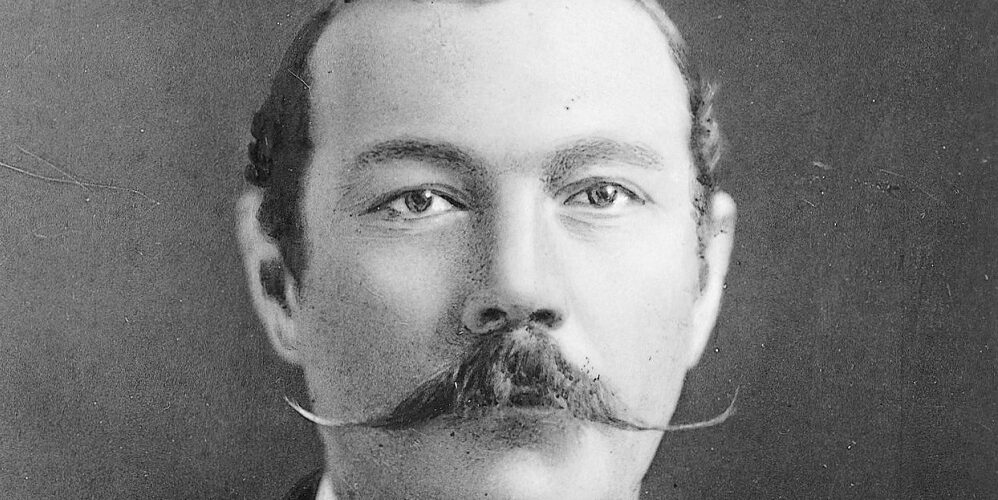

Arthur Conan Doyle naît le 22 mai 1859 à Édimbourg, en Écosse, dans une famille catholique. Second d’une fratrie de dix enfants, il est le fils d’un peintre anglais et d’une mère d’origine irlandaise. Sa jeunesse est marquée par l’éducation jésuite qu’il reçoit, d’abord à l’école préparatoire de Hodder Place, puis au collège de Stonyhurst.

Étudiant en médecine à l’université d’Édimbourg de 1876 à 1881, le jeune homme s’embarque comme médecin de bord sur différents navires, dont le baleinier Hope, une expérience qui marque profondément son imaginaire. Diplômé en 1885, il s’installe comme médecin à Southsea, près de Portsmouth. C’est là, en attendant ses patients, qu’il commence à écrire.

En 1887, il crée le personnage de Sherlock Holmes dans « Une étude en rouge ». Le détective, inspiré par son ancien professeur Joseph Bell, connaît un succès immédiat. Doyle épouse en 1885 Louisa Hawkins, qui souffre de tuberculose et décède en 1906. Il se remarie l’année suivante avec Jean Elizabeth Leckie.

Malgré le succès de Holmes, Doyle se lasse de son personnage et le fait disparaître en 1893 dans les chutes du Reichenbach. La pression du public le force cependant à le ressusciter en 1903. En parallèle, il écrit des romans historiques, dont « La Compagnie Blanche » (1891), son préféré, et crée le professeur Challenger.

La vie de Doyle est marquée par de nombreux engagements. Il défend la cause britannique pendant la guerre des Boers, ce qui lui vaut d’être fait chevalier en 1902. Il s’implique dans la dénonciation des atrocités du Congo belge et enquête sur des erreurs judiciaires, contribuant à la libération de George Edalji et d’Oscar Slater.

Les tragédies personnelles – la mort de son fils Kingsley, de son frère Innes et de plusieurs proches pendant la Première Guerre mondiale – le conduisent vers le spiritualisme. Il consacre ses dernières années à défendre cette cause, convaincu de l’existence de la vie après la mort.

Arthur Conan Doyle s’éteint le 7 juillet 1930 à Crowborough, dans le Sussex, à l’âge de 71 ans. Ses derniers mots sont pour sa femme : « Tu es merveilleuse ». Ironie du sort, lui qui rêvait d’être reconnu pour ses romans historiques reste dans l’histoire comme le créateur de Sherlock Holmes, ce personnage qu’il avait tenté de tuer.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

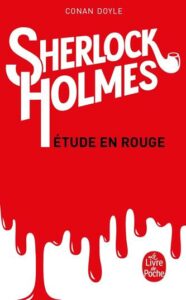

1. Sherlock Holmes – Étude en rouge (1887)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Londres, 1881. Le Dr Watson cherche un logement abordable après son retour d’Afghanistan, où il servait comme médecin militaire. Par l’entremise d’un ami commun, il rencontre Sherlock Holmes, un homme à l’intelligence acérée qui exerce un métier singulier : consultant pour la police. Les deux hommes emménagent ensemble au 221 B Baker Street, et Watson va bientôt être témoin des méthodes peu conventionnelles de son nouveau colocataire.

L’occasion se présente quand un cadavre est découvert dans une maison abandonnée. Nulle trace de violence sur le corps, mais la scène est maculée de sang et le mot « Rache » est griffonné sur un mur. Un second meurtre similaire survient quelques jours plus tard. Alors que Scotland Yard piétine, Sherlock Holmes déroule patiemment le fil de l’affaire, qui le mène à une vendetta née vingt ans plus tôt dans les terres arides de l’Utah, parmi les premiers colons mormons.

Autour du livre

Une œuvre fondatrice du roman policier voit le jour en 1887 lorsque Arthur Conan Doyle, jeune médecin de 27 ans exerçant à Southsea, crée le personnage de Sherlock Holmes. Cette première apparition du célèbre détective s’inscrit dans la lignée des enquêteurs de fiction comme le Chevalier Dupin d’Edgar Allan Poe et l’Inspecteur Tabaret d’Émile Gaboriau, dont Doyle s’inspire pour forger l’intelligence méthodique de son protagoniste.

La genèse de l’œuvre révèle des choix narratifs décisifs. Initialement, Doyle envisage un héros nommé Ormond Sacker narrant ses propres enquêtes à la première personne. Il opte finalement pour une structure narrative novatrice en dissociant l’enquêteur du narrateur : Sherlock Holmes incarne le génie déductif tandis que le Dr Watson, médecin militaire revenu d’Afghanistan, endosse le rôle du chroniqueur stupéfait par les prouesses de son ami.

Le manuscrit connaît un parcours éditorial laborieux. Plusieurs maisons d’édition le refusent avant que Ward, Lock & Co ne l’acquière pour 25 livres sterling – une somme modeste mais non négligeable à l’époque. La rédaction s’effectue en un temps record, entre trois semaines et un mois selon les sources. Le texte paraît d’abord dans le Beeton’s Christmas Annual de 1887, puis en volume l’année suivante.

Les exemplaires originaux du Beeton’s Christmas Annual contenant « Étude en rouge » sont devenus des objets de collection parmi les plus prisés au monde. En 2012, seuls 33 exemplaires subsistent, dont 21 dans des bibliothèques. Leur valeur ne cesse de croître : d’environ 10 000 dollars dans les années 1970, elle atteint 156 000 dollars en 2007 chez Sotheby’s.

« Étude en rouge » pose les fondements de l’univers holmésien. Le 221B Baker Street, les méthodes déductives du détective, sa pipe, son violon et son usage d’opium composent une figure d’excentrique mêlant les traits du penseur et de l’artiste. Premier détective de la littérature à utiliser le microscope, Holmes incarne une approche scientifique de l’investigation tout en conservant l’intuition d’un artiste – une dualité que Doyle puise dans ses souvenirs de son professeur Joseph Bell.

Le personnage de Watson s’impose comme une innovation narrative majeure. À la fois témoin, chroniqueur et faire-valoir, il établit un modèle repris par d’innombrables auteurs, d’Hercule Poirot et son capitaine Hastings à Nero Wolfe et Archie Goodwin. Sa perspective limitée permet de maintenir le suspense tout en offrant au lecteur un point d’identification plus accessible que le génial Holmes.

Les nombreuses adaptations, du cinéma muet aux séries télévisées contemporaines, témoignent de la pérennité de l’œuvre. Dès 1914, deux versions cinématographiques voient le jour simultanément en Grande-Bretagne et aux États-Unis. La plus récente réinterprétation significative, « A Study in Pink » (2010), premier épisode de la série « Sherlock », transpose l’intrigue dans un Londres contemporain tout en conservant les éléments fondamentaux du récit original.

Le roman inspire également des variations originales, comme « Une étude en émeraude » (2003) de Neil Gaiman, qui transpose l’intrigue dans l’univers lovecraftien du mythe de Cthulhu.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 147 pages.

2. Sherlock Holmes – Le Signe des Quatre (1890)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Londres victorien de 1889, l’illustre Sherlock Holmes s’ennuie mortellement entre deux enquêtes, au point de sombrer dans la cocaïne sous le regard désapprobateur du Dr Watson. L’arrivée de Mary Morstan va heureusement le tirer de sa torpeur : cette jeune gouvernante reçoit depuis six ans une perle précieuse chaque année, sans explication. Elle vient de recevoir une mystérieuse lettre lui donnant rendez-vous pour « réparer une injustice » dont elle serait victime.

Holmes et Watson accompagnent la jeune femme, qui découvre que ces perles sont liées à la disparition de son père, officier dans l’armée des Indes, dix ans plus tôt. L’affaire prend un tournant dramatique quand un homme est retrouvé assassiné après avoir révélé l’existence d’un fabuleux trésor indien. Le duo de Baker Street se lance alors dans une enquête qui les mène des quartiers huppés aux bas-fonds de Londres, jusqu’à une haletante course-poursuite sur la Tamise.

Autour du livre

La genèse du « Signe des Quatre » trouve son origine lors d’un dîner littéraire organisé à Londres en août 1889. Joseph Stoddart, directeur du Lippincott’s Monthly Magazine, cherche alors à publier des auteurs britanniques dans sa revue américaine. Sur les conseils de John Payn, il convie Arthur Conan Doyle, qui vient de connaître un succès remarquable avec son roman historique « Micah Clarke ». Oscar Wilde et le parlementaire irlandais Thomas Patrick Gill participent également à ce dîner qui s’achève sur la promesse de Conan Doyle de livrer un nouveau roman.

Les conditions de rédaction du « Signe des Quatre » se révèlent particulièrement contraintes : l’auteur interrompt l’écriture de « La Compagnie Blanche » pour honorer son engagement envers Stoddart. James McCearney souligne dans sa biographie que ce roman représente pour Conan Doyle « une corvée alimentaire qui l’empêche de se consacrer à ses études historiques ». La précipitation qui caractérise la rédaction – à peine un mois – entraîne plusieurs incohérences notables dans le récit. Ainsi, la blessure du docteur Watson, située à l’épaule dans « Étude en rouge », se déplace mystérieusement à la jambe. Le roman présente également des incohérences temporelles : un message daté de juillet parvient « de toute urgence » à Holmes en septembre.

L’œuvre marque toutefois une évolution significative dans la carrière de Conan Doyle. Contrairement à « Étude en rouge », le romancier conserve cette fois ses droits sur le texte et reçoit £100 pour l’édition américaine. Le roman paraît d’abord dans le Lippincott’s Monthly Magazine en février 1890, avant d’être publié en volume en octobre de la même année aux États-Unis.

Une scène demeure particulièrement emblématique dans l’histoire des aventures holmésiennes : celle où le détective déduit avec une précision remarquable l’histoire du propriétaire d’une montre à partir de simples observations. Francis Lacassin, dans son analyse parue dans Mystère magazine en 1971, note cependant que ce raisonnement, bien que saisissant, n’est pas infaillible. Les marques de prêteur sur gage pourraient provenir de propriétaires différents, et le tremblement des mains pourrait s’expliquer par diverses pathologies sans lien avec l’alcool.

Entre 1913 et 2024, pas moins de quatorze adaptations cinématographiques et télévisuelles voient le jour, dans des pays aussi divers que le Royaume-Uni, les États-Unis, l’URSS, l’Australie, le Canada, la France et l’Allemagne. Certaines prennent des libertés créatives : le film de 1923 transpose l’intrigue dans un cadre contemporain, tandis que « Sherlock Holmes et la croix de sang » (1991) propose une fin alternative.

En France, le roman ne paraît qu’en 1896 chez Hachette, traduit anonymement par la comtesse d’Oilliamson Jeanne de Polignac sous le titre « La Marque des quatre ». Il est auparavant publié en feuilleton dans Le Temps du 18 janvier au 14 février 1896.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 150 pages.

3. Sherlock Holmes – Le Chien des Baskerville (1902)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Le Chien des Baskerville », publié en 1902, compte parmi les enquêtes les plus célèbres de Sherlock Holmes. Dans les landes brumeuses du Devonshire, au sud-ouest de l’Angleterre, une malédiction séculaire pèse sur la famille Baskerville : un chien monstrueux, une bête infernale aux yeux de feu, poursuivrait et tuerait les héritiers du domaine.

Lorsque Sir Charles Baskerville est retrouvé mort près du manoir familial, le visage figé dans une expression de terreur, son ami le docteur Mortimer fait appel à Sherlock Holmes. Il craint pour la vie de Sir Henry, neveu et unique héritier de Charles, qui arrive tout juste du Canada pour prendre possession du domaine. Des traces d’énormes pattes de chien ont été découvertes près du corps, et d’étranges hurlements résonnent la nuit sur la lande.

Sherlock Holmes, retenu à Londres, envoie son fidèle compagnon le docteur Watson veiller sur Sir Henry à Baskerville Hall. Dans ce manoir isolé au cœur d’une nature hostile, Watson mène l’enquête seul. Mais Holmes n’est peut-être pas si loin… Car pour le grand détective, nul doute que derrière cette légende se cache une machination bien plus cartésienne.

Autour du livre

Publié entre 1901 et 1902 dans le Strand Magazine, « Le Chien des Baskerville » marque le grand retour de Sherlock Holmes après une décennie d’absence. La genèse de l’œuvre s’enracine dans les paysages brumeux du Dartmoor, où Conan Doyle séjourne en 1901. C’est lors de ce voyage qu’il rencontre le journaliste Bertram Fletcher Robinson, qui lui transmet les légendes locales, notamment celle de Richard Cabell, un tyran mort en 1677 et dont la tombe peut encore être visitée à Buckfastleigh. Le nom même de Baskerville provient d’une source inattendue : il s’agit du patronyme du cocher des Robinson.

« Le Chien des Baskerville » se démarque des autres aventures du célèbre détective par sa tonalité gothique et son atmosphère surnaturelle, tout en maintenant l’approche cartésienne caractéristique de Holmes. Particularité notable : Holmes n’apparaît que dans une partie limitée du roman, laissant le docteur Watson occuper le devant de la scène pendant plusieurs chapitres. Cette construction narrative permet de maintenir le suspense et d’accentuer l’ambiance mystérieuse qui règne sur les landes brumeuses du Devonshire.

Le roman figure à la 128e place des « romans préférés » des Britanniques selon un sondage de la BBC en 2003, tandis que les « Sherlockiens » le considèrent comme le meilleur des quatre romans mettant en scène Holmes. Umberto Eco lui rend hommage en baptisant le protagoniste du « Nom de la Rose » William de Baskerville, en référence directe au roman de Conan Doyle.

Les adaptations cinématographiques et télévisuelles se multiplient dès 1914, avec plus d’une vingtaine de versions. La plus célèbre demeure celle de 1959 réalisée par Terence Fisher, avec Peter Cushing et Christopher Lee. L’œuvre inspire également de nombreuses parodies et variations, comme l’épisode « Les Chiens de Baskerville » de la série moderne « Sherlock » avec Benedict Cumberbatch.

Le manuscrit original connaît un destin singulier : en 1902, il est fragmenté en feuillets individuels dans le cadre d’une campagne promotionnelle par l’éditeur américain de Doyle. Sur les 185-190 feuillets estimés, seuls 37 sont aujourd’hui recensés, dont certains atteignent des prix considérables aux enchères – jusqu’à 423 000 dollars en 2021.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 256 pages.

4. Sherlock Holmes – La Vallée de la peur (1915)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans ce quatrième et dernier roman des aventures de Sherlock Holmes, le célèbre détective reçoit un message codé l’avertissant qu’un certain Douglas, propriétaire du manoir de Birlstone, court un grave danger. Trop tard : l’inspecteur MacDonald de Scotland Yard débarque peu après à Baker Street pour annoncer que Douglas vient d’être sauvagement assassiné.

Le message provenait d’un informateur infiltré dans l’organisation du professeur Moriarty, génie du crime que Holmes considère comme son plus redoutable adversaire. Accompagné du fidèle docteur Watson, le détective se rend sur les lieux du meurtre. Comment le meurtrier a-t-il pu s’introduire dans cette demeure fortifiée ? Et surtout, pourquoi avoir tué Douglas avec une telle violence ?

Le récit bascule ensuite vingt ans en arrière, dans une vallée minière américaine surnommée « la vallée de la peur ». Cette terre âpre est sous l’emprise d’une organisation criminelle qui fait régner la terreur. C’est là que se trouve la clé du mystère.

Autour du livre

« La Vallée de la peur » se démarque dans le corpus holmésien par sa structure bicéphale qui fait écho au premier roman de Conan Doyle, « Étude en rouge ». Cette narration en deux temps, complétée par un épilogue tragique, permet d’articuler l’enquête britannique avec un récit américain aux accents de thriller.

La chronologie de l’œuvre suscite des débats passionnés parmi les spécialistes. Si les événements de Vermissa Valley sont clairement datés de 1875, l’enquête au manoir de Birlstone génère des contradictions temporelles. Jean-Pierre Crauser, dans son ouvrage « Quel jour sommes-nous, Watson ? », privilégie la date du 7 janvier 1889, suggérant que le narrateur s’est trompé sur l’année des événements américains. D’autres chronologistes comme H. W. Bell (1932) ou William S. Baring-Gould (1967) proposent respectivement 1887 et 1888.

Le roman puise son inspiration dans l’histoire véridique des Molly Maguires, une organisation secrète irlandaise, et s’inspire notamment du travail de l’agent James McParland de l’agence Pinkerton. Cette ancrage dans la réalité historique confère à l’œuvre une dimension sociale et politique singulière. Robert Gregg y décèle d’ailleurs l’expression des craintes de Conan Doyle face à la menace que représenteraient les organisations secrètes pour la société victorienne. Certains critiques y voient une préfiguration de « Moisson rouge » de Dashiell Hammett, établissant ainsi « La Vallée de la peur » comme un précurseur du roman noir.

La publication s’échelonne de septembre 1914 à mai 1915 dans le Strand Magazine, avec les illustrations de Frank Wiles. Aux États-Unis, le roman paraît simultanément sous forme de feuilleton dans les suppléments dominicaux de divers journaux, avant d’être édité en volume par George H. Doran Company le 27 février 1915.

« La Vallée de la peur » a connu de nombreuses adaptations, à commencer par une version cinématographique britannique dès 1916 avec Harry Arthur Saintsbury, malheureusement perdue aujourd’hui. « The Triumph of Sherlock Holmes » (1935) avec Arthur Wontner reste accessible sur Archive.org. La télévision italienne propose en 1968 une adaptation fidèle avec Nando Gazzolo. Plus récemment, le roman a inspiré une version théâtrale française en 2016 au Vingtième théâtre de Paris, dernière pièce jouée dans ce lieu avant sa fermeture.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 240 pages.

5. Les exploits du Professeur Challenger – Le Monde perdu (1912)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1912, Edward Malone est prêt à tout pour conquérir Gladys, une jeune femme qui ne s’intéresse qu’aux hommes accomplis. Ce journaliste de la Daily Gazette trouve l’occasion rêvée quand son rédacteur en chef l’envoie interviewer le professeur Challenger. Ce scientifique bouillonnant prétend avoir trouvé des dinosaures bien vivants en Amérique du Sud, mais personne ne le croit.

Pour prouver ses dires, Challenger monte une expédition. Il emmène avec lui Malone, le professeur Summerlee – son plus féroce détracteur – et Lord John Roxton, un aristocrate rompu aux défis extrêmes. Après un long trajet en bateau puis en pirogue, le groupe atteint un plateau isolé au milieu de la jungle amazonienne.

Ce qu’ils y trouvent dépasse l’imagination : un écosystème préservé où cohabitent dinosaures, ptérodactyles et créatures primitives. Les rivalités s’effacent devant l’émerveillement, mais aussi devant le danger. Car dans ce sanctuaire oublié du temps, chaque instant peut être le dernier.

Autour du livre

Le succès retentissant du « Monde perdu » en 1912 s’inscrit dans l’engouement populaire pour les dinosaures qui caractérise le début du XXe siècle. Cette œuvre fondatrice du genre puise ses racines dans plusieurs sources d’inspiration concrètes. En 1909, Conan Doyle rejoint la Congo Reform Association (CRA) et dénonce les abus de la colonisation européenne au Congo belge, tandis que les paléontologues du IIe Reich mettent au jour de nombreux squelettes de dinosaures dans les colonies d’Afrique.

L’influence décisive vient d’une conférence donnée à Londres en 1911 par le Colonel Percy Fawcett, célèbre explorateur des confins de l’Amérique du Sud. Ses récits d’animaux inconnus et ses photographies de plateaux isolés par des falaises infranchissables stimulent l’imagination de Conan Doyle. Fawcett affirme notamment avoir tué un anaconda de 18 mètres et aperçu une créature ressemblant à un dinosaure sauropode dans le Parc national Madidi.

Le personnage du professeur Challenger constitue une création particulièrement réussie, aux antipodes du célèbre Sherlock Holmes. Là où le détective se distingue par son self-control et son esprit analytique, Challenger incarne un scientifique agressif, colérique et dominateur. Conan Doyle s’enthousiasme tellement pour ce personnage exubérant qu’il se déguise lui-même en Challenger pour une série de photographies, allant jusqu’à rendre visite à son beau-frère qui ne le reconnaît pas sous sa fausse barbe.

Les descriptions des dinosaures reflètent l’état des connaissances paléontologiques de l’époque, avec certaines inexactitudes aux yeux de la science moderne. Le grand théropode carnivore est dépeint tantôt comme un « horrible crapaud se mouvant par bonds » avec une peau « couverte de verrues et de pustules », tantôt comme ayant « la taille d’un cheval ». La présence d’espèces marines comme le plésiosaure ou l’ichtyosaure dans un lac d’altitude isolé soulève également des questions de cohérence scientifique.

Le roman connaît un tel retentissement que de nombreuses expéditions sillonnent par la suite l’Amérique du Sud à la recherche d’un hypothétique « monde perdu ». Son influence s’étend bien au-delà de la littérature : le film « King Kong » de 1933 s’en inspire directement, tout comme « Jurassic Park » plusieurs décennies plus tard. Michael Crichton rend d’ailleurs explicitement hommage au roman de Conan Doyle en reprenant comme titre « Le Monde perdu » pour la suite de « Jurassic Park ».

Les multiples adaptations cinématographiques témoignent de la pérennité de l’œuvre. La première version de 1925, avec ses cinquante modèles réduits de dinosaures animés par Willis O’Brien, marque une révolution technique. Conan Doyle lui-même assiste à une projection privée et apparaît brièvement dans le prologue, fait rare pour une adaptation littéraire de l’époque. L’héritage du roman se manifeste jusque dans la nomenclature scientifique : la seule espèce connue du genre Irritator a été baptisée Irritator challengeri en hommage au professeur Challenger.

Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 1160 pages.

6. La Compagnie Blanche (1891)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1891 paraît « La Compagnie Blanche », un roman historique qui se déroule pendant la guerre de Cent Ans. L’histoire commence dans le Hampshire, où le jeune Alleyne Edricson passe ses vingt premières années cloîtré dans l’abbaye de Beaulieu. Selon les dernières volontés de son père, il doit découvrir le monde pendant une année avant de décider de son avenir.

Le destin place sur sa route Sir Nigel Loring, un chevalier mi-Don Quichotte mi-Saint Georges, qui dirige une redoutable compagnie d’archers anglais. Devenu son écuyer, Alleyne suit son nouveau maître dans une série d’aventures endiablées à travers la France. Entre les sièges de châteaux, les duels à l’épée et les grandes batailles, le jeune homme s’aguerrit et tombe amoureux de Maude, la fille de Sir Nigel. Mais pour espérer l’épouser, il devra d’abord gagner ses éperons de chevalier.

Autour du livre

En 1889, une conférence sur le Moyen Âge inspire Arthur Conan Doyle à délaisser temporairement son célèbre détective Sherlock Holmes pour se consacrer à l’écriture d’un roman historique ambitieux. Il s’isole alors dans un cottage de la New Forest, déterminé à restituer la grandeur et l’histoire de cette région qui l’a tant marqué lors de sa visite du château de Malwood à Lyndhurst. Cette retraite solitaire donne naissance à « La Compagnie Blanche », publié en feuilleton dans le Cornhill Magazine en 1891.

L’œuvre puise ses racines dans l’enfance de l’auteur, bercée par les récits chevaleresques que lui contait sa mère. Cette imprégnation précoce transparaît dans la minutie avec laquelle sont dépeints les codes de la chevalerie et l’honneur guerrier, incarnés notamment par le personnage de Sir Nigel Loring. Ce dernier, bien qu’inspiré d’un chevalier historique ayant réellement appartenu à l’Ordre de la Jarretière, demeure largement une création romanesque : seuls quelques faits avérés, comme sa présence dans la garde rapprochée du Prince Noir et sa participation à la bataille de Poitiers, ancrent le personnage dans la réalité historique.

L’originalité du roman réside dans son mélange entre personnages fictifs et figures historiques majeures de la Guerre de Cent Ans. Hugh Calveley, Bertrand Du Guesclin, le Prince Noir et bien d’autres grandes figures de l’époque croisent la route des protagonistes, conférant à l’intrigue une profondeur historique remarquable.

Le succès commercial et critique est immédiat : les exemplaires s’arrachent et les critiques saluent unanimement l’ouvrage. Conan Doyle lui-même considère « La Compagnie Blanche » comme son œuvre maîtresse, allant jusqu’à déclarer en 1900 qu’elle « vaut cent fois les histoires de Sherlock Holmes ». Cette prédilection de l’auteur pour son roman historique, aujourd’hui relativement méconnu du grand public, témoigne d’une ambition littéraire qui dépasse le cadre des enquêtes policières auxquelles son nom reste attaché.

L’influence du roman perdure : F. Scott Fitzgerald y fait référence dans « L’Envers du paradis » (1920), où son protagoniste Amory Blaine lit « La Compagnie Blanche ». Plus récemment, S.M. Stirling reconnaît son inspiration dans ses romans de la série « Emberverse », dont certains personnages partagent les noms de ceux créés par Conan Doyle. Le film « A Knight’s Tale » (2001) emprunte également deux noms de personnages secondaires au roman.

En 1906, quinze ans après sa publication initiale, « La Compagnie Blanche » se voit doter d’une préquelle intitulée « Sir Nigel », qui retrace les premières campagnes de Sir Nigel Loring et Samkin Aylward. L’œuvre conserve une popularité notable au Royaume-Uni jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, avant de tomber progressivement dans une relative obscurité.

Aux éditions LIBRETTO ; 512 pages.