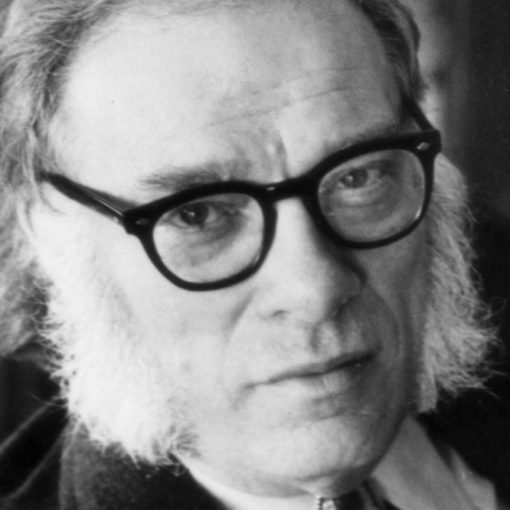

Virginia Woolf naît à Londres en 1882 dans une famille de la haute société victorienne. Élevée dans une ambiance littéraire, elle a accès dès son plus jeune âge à la vaste bibliothèque familiale. Son enfance est marquée par les étés passés en Cornouailles, mais aussi par des traumatismes : elle subit des abus de la part de ses demi-frères et perd sa mère à l’âge de 13 ans.

Après la mort de son père en 1904, elle s’installe avec ses frères et sœur dans le quartier de Bloomsbury à Londres. C’est là que se forme le célèbre Bloomsbury Group, cercle d’intellectuels et d’artistes dont elle devient une figure centrale. En 1912, elle épouse l’écrivain Leonard Woolf avec qui elle fonde la maison d’édition Hogarth Press en 1917.

Les années 1920 marquent l’apogée de sa carrière littéraire. Elle publie ses œuvres majeures : « Mrs Dalloway » (1925), « Vers le Phare » (1927), « Orlando » (1928) et « Les Vagues » (1931). Son écriture novatrice, centrée sur le « flux de conscience », révolutionne la littérature moderne. Durant cette période, elle entretient également une relation amoureuse avec l’écrivaine Vita Sackville-West, qui inspire son roman « Orlando ».

Tout au long de sa vie, Virginia Woolf lutte contre des épisodes de dépression. Féministe engagée, elle écrit des essais marquants comme « Une chambre à soi » (1929). Le 28 mars 1941, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage et que ses troubles psychiques s’aggravent, elle se suicide en se noyant dans l’Ouse, une rivière près de sa maison de Rodmell.

Son œuvre, mêlant innovation stylistique, analyse psychologique aiguë et engagement féministe, continue d’influencer la littérature contemporaine et reste une référence majeure du modernisme.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

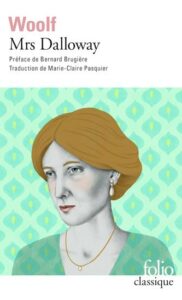

1. Mrs Dalloway (roman, 1925)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Juin 1923. Dans le Londres d’après-guerre, Clarissa Dalloway s’apprête à donner une réception mondaine. Cette femme de la haute société britannique, épouse d’un éminent parlementaire, entame sa journée par l’achat de fleurs. À cinquante et un ans, elle s’interroge sur ses choix passés, notamment celui d’avoir préféré Richard Dalloway à l’impétueux Peter Walsh. Cette réflexion prend chair lorsque ce dernier, tout juste revenu des Indes, lui rend une visite impromptue.

En parallèle se déroule le drame de Septimus Warren Smith, un jeune vétéran traumatisé par la Grande Guerre. Accompagné de son épouse italienne Lucrezia, il erre dans les rues londoniennes, hanté par le souvenir de son ami Evans, mort au combat. Ses médecins, le docteur Holmes et Sir William Bradshaw, préconisent son internement. Désespéré, Septimus se défenestre. La nouvelle de son suicide parvient à la soirée organisée par Clarissa par l’intermédiaire des Bradshaw, et bouleverse profondément l’hôtesse qui, sans connaître cet homme, ressent une étrange empathie pour son geste.

Autour du livre

Publié en 1925, « Mrs Dalloway », initialement intitulé « The Hours », trouve son origine dans deux nouvelles : « Mrs Dalloway in Bond Street » et « The Prime Minister » (resté inachevé). Virginia Woolf commence à concevoir ces textes comme le premier chapitre de son nouveau roman à l’automne 1922, pour finalement achever le manuscrit fin 1924.

La narration se déploie selon une architecture temporelle novatrice pour l’époque : l’action se concentre sur une seule journée de juin 1923, tout en multipliant les allers-retours dans le temps à travers les souvenirs des personnages. Cette construction permet de dresser un portrait saisissant de la société britannique d’entre-deux-guerres, notamment à travers le parallèle entre deux destins qui ne se croiseront jamais directement : celui de Clarissa Dalloway et celui de Septimus Warren Smith, un vétéran traumatisé par la guerre.

La figure de Clarissa incarne les contradictions de la haute société anglaise. Snob et mondaine en surface, elle porte en elle une profonde complexité, notamment dans son rapport à l’amour. Son mariage avec Richard Dalloway, choisi pour sa position sociale stable plutôt que l’énigmatique Peter Walsh, ainsi que ses sentiments ambigus pour son amie Sally Seton, témoignent des normes sociales étouffantes de l’époque.

En contrepoint, Septimus Warren Smith représente les séquelles invisibles de la guerre. Ses hallucinations, sa relation troublée avec son ami Evans mort au front, et son incapacité à ressentir des émotions même envers sa femme Lucrezia dépeignent les ravages psychologiques du conflit. Sa confrontation avec les médecins, le Dr Holmes et Sir William Bradshaw, constitue une critique acerbe du traitement de la maladie mentale dans l’Angleterre des années 1920.

Le suicide de Septimus, qui survient alors que Clarissa donne sa réception, crée un pont symbolique entre ces deux personnages qui ne se sont jamais rencontrés. La réaction de Clarissa à cette nouvelle – une forme d’admiration pour ce geste qu’elle perçoit comme une tentative de préserver la pureté du bonheur – révèle les tensions sous-jacentes de sa propre existence.

En 1997, la réalisatrice néerlandaise Marleen Gorris en propose une adaptation cinématographique. « Mrs Dalloway » inspire également Michael Cunningham pour « The Hours » (1998), qui remporte le prix Pulitzer et fait l’objet d’une adaptation au cinéma par Stephen Daldry en 2001. En 2005, TIME Magazine l’inclut dans sa liste des 100 meilleurs romans de langue anglaise publiés depuis 1923.

La Royal Society of Literature célèbre depuis 2018 le « Dalloway Day », chaque mercredi de la mi-juin, comme pendant féminin au « Bloomsday » qui commémore le roman « Ulysse » de Joyce. Cette reconnaissance tardive souligne l’importance de ce texte qui, près d’un siècle après sa publication, continue d’interroger les rapports entre individu et société, santé mentale et conventions sociales.

Aux éditions FOLIO ; 368 pages.

2. Vers le Phare (roman, 1927)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À l’été 1910, la famille Ramsay séjourne dans leur maison des Hébrides, sur l’île de Skye en Écosse. Mrs Ramsay, figure maternelle attentionnée, promet à son fils James, six ans, une excursion au phare le lendemain. Promesse qui se heurte au pragmatisme de Mr Ramsay, professeur de philosophie, qui prédit catégoriquement que le temps ne le permettra pas. Ce désaccord apparemment anodin cristallise les tensions au sein du couple qui structurent le récit.

La maisonnée s’anime ensuite avec l’arrivée de plusieurs invités, parmi lesquels Lily Briscoe, une jeune peintre chargée de réaliser le portrait de Mrs Ramsay. Lily doute constamment de ses capacités, notamment à cause des remarques de Charles Tansley, un autre invité qui proclame que les femmes ne peuvent ni peindre ni écrire. La première partie culmine lors d’un dîner où éclatent les tensions entre les convives.

Dix ans s’écoulent ensuite, pendant lesquels la guerre éclate. Mrs Ramsay meurt, ainsi que deux de ses enfants : Prue en couches et Andrew au combat. Dans la dernière partie, Mr Ramsay entreprend enfin cette fameuse excursion au phare avec James et sa fille Cam. Pendant ce temps, Lily achève enfin son tableau.

Autour du livre

La genèse de « Vers le Phare » témoigne d’une profonde dimension cathartique, comme Virginia Woolf le note dans son journal : « Jusqu’à quarante ans et plus je fus obsédée par la présence de ma mère… Puis un jour, pendant que je traversais Tavistock Square, je pensai à ‘Vers le Phare’ : avec grande, involontaire urgence. » L’écriture lui permet de se libérer de cette obsession maternelle, accomplissant selon ses propres mots ce que « les psychanalystes font aux patients ».

La narration s’articule en trois parties distinctes. La première met en scène la tension entre Mr. Ramsay et son fils James concernant une possible visite au phare. La deuxième couvre une décennie marquée par la Première Guerre mondiale et plusieurs décès dans la famille. La dernière partie décrit enfin la réalisation de cette visite au phare, dix ans après sa promesse initiale.

La force du texte réside dans son architecture narrative novatrice. L’intrigue conventionnelle laisse place à une suite de pensées et d’observations des personnages. Cette structure particulière permet de saisir la complexité des relations humaines et la nature éphémère du temps. La narration épouse différentes perspectives, à l’image du faisceau de lumière d’un phare balayant la mer.

L’accueil du livre fut remarquable. Leonard Woolf, mari de l’autrice, le considéra comme un « chef-d’œuvre… un poème psychologique entièrement nouveau ». Vanessa Bell, sœur de Virginia, fut particulièrement touchée par la représentation de leur mère : « C’est presque douloureux de la voir ressuscitée ainsi… Tu as réussi à faire sentir l’extraordinaire beauté de son caractère. » Le succès commercial accompagna les éloges critiques : les ventes dépassèrent celles des précédents romans de Woolf, permettant au couple d’acquérir leur première automobile. La première édition, publiée par Hogarth Press à Londres, comptait 3000 exemplaires.

« Vers le Phare » est classée quinzième dans la liste des cent meilleurs romans de langue anglaise du XXe siècle établie par la Modern Library en 1998, et sélectionnée par le TIME Magazine parmi les cent meilleurs livres en langue anglaise depuis 1923. Il a inspiré plusieurs adaptations, notamment un téléfilm britannique en 1983 avec Rosemary Harris, Michael Gough et Kenneth Branagh, ainsi qu’une pièce de théâtre d’Adele Edling Shank mise en scène au Berkeley Repertory Theatre en 2007.

Aux éditions FOLIO ; 361 pages.

3. Les Vagues (roman, 1931)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Publié en 1931, « Les Vagues » suit le parcours de six personnages – Bernard, Susan, Rhoda, Neville, Jinny et Louis – de leur enfance jusqu’à leur âge mûr. Le récit s’ouvre sur leur première rencontre dans une maison près de la mer : Bernard est un conteur d’histoires hors pair, Louis lutte avec son sentiment d’être étranger, Jinny rayonne de sensualité, Susan aime observer la nature, Rhoda est solitaire, tandis que Neville cherche l’amour idéal. Un septième personnage, Percival, occupe une place centrale bien qu’il ne prenne jamais directement la parole.

Les années passent. Leurs vies se déroulent en parallèle, ponctuées de retrouvailles qui révèlent leurs évolutions respectives. Bernard se marie et devient père, tout en poursuivant sa quête de « la phrase parfaite ». Susan s’installe à la campagne où elle affronte les défis de la maternité. Jinny mène une vie mondaine guidée par sa beauté physique. Louis gravit les échelons professionnels pour compenser ses origines modestes. La mort de Percival en Inde, survenue au milieu du récit, marque profondément le groupe. Le roman culmine avec le long monologue de Bernard qui, face à la mort, tente une dernière fois de donner sens à leur existence collective.

Cette trame narrative s’entrelace avec neuf interludes décrivant une journée en bord de mer, de l’aube au crépuscule. Ces passages, écrits à la troisième personne, créent un contrepoint poétique aux monologues des personnages et scandent le temps qui passe.

Autour du livre

Publié en 1931, « Les Vagues » est certainement l’œuvre la plus expérimentale de Virginia Woolf. Elle transcende les frontières traditionnelles entre prose et poésie, à tel point que la romancière la qualifiait elle-même de « playpoem » (« poème-jeu ») plutôt que de roman.

Woolf y orchestre les voix de six personnages – Bernard, Susan, Rhoda, Neville, Jinny et Louis – dont les monologues s’entrelacent tout au long du récit. Un septième protagoniste, Percival, bien que jamais directement entendu, occupe une place centrale dans les réflexions des autres personnages jusqu’à sa mort tragique en Inde coloniale. Ces soliloquies sont ponctués par neuf interludes en prose qui dépeignent une scène côtière, de l’aube au crépuscule, créant ainsi un contrepoint rythmique à la narration principale.

Chaque personnage incarne une facette distincte de la conscience humaine. Bernard endosse le rôle du conteur perpétuellement en quête de la formulation parfaite. Louis, figure de l’outsider, poursuit reconnaissance et succès – certains critiques y décèlent des traits de T.S. Eliot, que Woolf connaissait personnellement. Neville, peut-être inspiré de Lytton Strachey, recherche l’amour à travers une succession de relations masculines. Jinny évolue dans le monde en s’appuyant sur sa beauté physique. Susan fuit la ville pour la campagne où elle affronte les défis de la maternité. Rhoda, rongée par l’anxiété et le doute, refuse les compromis sociaux dans une quête permanente de solitude.

La singularité de l’œuvre a suscité l’admiration de figures littéraires majeures. Marguerite Yourcenar, qui en réalisa la traduction française en 1937, plaça Virginia Woolf « parmi les quatre ou cinq grands virtuoses de la langue anglaise ». En 2015, la BBC a classé « Les Vagues » au 16e rang des plus grands romans britanniques jamais écrits.

La metteure en scène Katie Mitchell, qui adapta l’œuvre pour le théâtre, y salue la capacité à révéler comment les événements les plus significatifs de nos existences peuvent paraître insignifiants aux yeux du monde. « Les Vagues » a également inspiré une création musicale contemporaine : en 2023, le compositeur allemand Johannes Boris Borowski en a tiré un cycle de neuf chansons pour chœur.

La complexité de sa structure et son approche expérimentale en font une œuvre qui divise la critique : tandis que certains la considèrent comme un chef-d’œuvre, d’autres estiment qu’elle s’éloigne trop des conventions romanesques pour maintenir l’engagement du lecteur. Cette tension même témoigne de l’audace créative de Woolf, qui a préféré repousser les limites de son art plutôt que de se conformer aux attentes de son époque.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 286 pages.

4. Orlando (roman, 1928)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Angleterre, XVIe siècle. Le jeune et séduisant Orlando, noble de seize ans, séduit la reine Élisabeth I qui en fait son favori et lui octroie un somptueux domaine. Sa vie bascule pendant l’hiver 1608, lors du « Grand Gel » qui fige la Tamise : il s’éprend passionnément de Sasha, une princesse russe aussi insaisissable que sauvage, venue avec l’ambassade de Moscou. L’abandon brutal de cette dernière le précipite dans une profonde mélancolie, suivie d’un mystérieux sommeil de sept jours.

Pour échapper à son chagrin et aux avances pressantes de l’archiduchesse Harriet, Orlando accepte le poste d’ambassadeur à Constantinople sous Charles II. Une nuit d’émeutes le plonge à nouveau dans un profond sommeil dont il s’éveille métamorphosé en femme – transformation qu’il accueille avec une déconcertante sérénité. Lady Orlando s’enfuit alors avec une tribu tzigane dans les montagnes d’Anatolie, avant de regagner l’Angleterre où l’attendent d’interminables procès : son changement de sexe menace ses droits sur ses propriétés.

Au fil des siècles, Lady Orlando traverse les époques sans vieillir, observe les mutations de la société anglaise, fréquente les cercles littéraires. Elle poursuit inlassablement l’écriture de son poème « Le Chêne », commencé dans sa jeunesse, jusqu’à sa publication triomphale en 1928. Entre-temps, elle a trouvé l’amour auprès de Marmaduke Bonthrop Shelmerdine, un aventurier dont l’identité sexuelle s’avère aussi ambiguë que la sienne.

Autour du livre

Publié en 1928, « Orlando » est une expérimentation littéraire hybride, à mi-chemin entre la biographie imaginaire et la parodie. Elle se démarque des créations précédentes de Woolf comme « Mrs Dalloway » et « Vers le Phare » : alors que ces dernières déconstruisent la trame narrative traditionnelle, Orlando déroule au contraire une intrigue élaborée qui s’étend sur quatre siècles.

Le livre naît d’une histoire d’amour : Woolf le dédie à la poétesse Vita Sackville-West, sa maîtresse. Nigel Nicolson, le fils de Vita, le définira plus tard comme « la plus longue lettre d’amour de l’histoire ». Cette genèse intime transparaît dans de nombreux détails : comme son inspiratrice qui s’habillait parfois en homme, Orlando adopte une présentation vestimentaire fluctuante selon les circonstances. La romancière prend même soin d’envoyer les épreuves à Vita avant publication.

À travers cette trame qui mêle fantaisie et réalité historique, Woolf livre une critique acérée de la société patriarcale britannique. La métamorphose d’Orlando en femme au XVIIIe siècle permet d’interroger les rapports entre les sexes sur quatre siècles d’histoire anglaise. L’androgynie du personnage principal, qui refuse déjà le mariage lorsqu’il est homme, devient le pivot d’une réflexion sur les normes de genre.

La dimension satirique s’étend également aux conventions de la biographie victorienne. En jouant avec les codes du genre, notamment dans le traitement du temps et la caractérisation des personnages historiques, Woolf tourne en dérision les traditions littéraires de son époque.

Au cinéma, Sally Potter réalise en 1992 une adaptation remarquée avec Tilda Swinton dans le rôle-titre. Le théâtre s’empare aussi de l’œuvre : Robert Wilson la monte en 1993 à l’Odéon-Théâtre de l’Europe avec Isabelle Huppert, tandis que Katie Mitchell en propose une nouvelle lecture en 2019. En 2019, l’Opéra d’État de Vienne crée une adaptation musicale signée Olga Neuwirth. Le roman inspire également plusieurs bandes dessinées, dont une version d’Alan Moore et Kevin O’Neill qui intègre Orlando à La Ligue des gentlemen extraordinaires.

Cette multiplicité d’adaptations témoigne de la modernité persistante de l’œuvre. En brouillant les frontières entre les genres littéraires et les identités sexuelles, « Orlando » pose des questions qui résonnent particulièrement avec les débats contemporains sur le genre et l’identité.

Aux éditions FOLIO ; 416 pages.

5. La Traversée des apparences (roman, 1915)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1915 paraît « La Traversée des apparences », premier roman de Virginia Woolf qui met en scène Rachel Vinrace, une jeune femme de 24 ans élevée en autarcie par ses tantes dans la banlieue londonienne. Son père, armateur de profession, l’invite à l’accompagner sur l’un de ses navires en partance pour l’Amérique du Sud. À bord se trouvent également son oncle et sa tante, les Ambrose. Lors d’une escale au Portugal, le navire accueille Richard et Clarissa Dalloway, un couple mondain qui impressionne fortement Rachel. Un incident troublant survient lorsque Mr Dalloway tente d’embrasser la jeune femme.

Arrivée à destination, Rachel s’installe chez sa tante Helen Ambrose dans une villa surplombant un hôtel fréquenté par la bourgeoisie britannique. Mrs Ambrose, femme cultivée et attentionnée, aménage pour sa nièce un espace propice à la musique et à la lecture. Mais la tranquillité espérée est perturbée par les incessantes visites des résidents de l’hôtel, prompts aux commérages. Un jour, Rachel rencontre Terence Hewet, un jeune homme qui éveille en elle des sentiments amoureux réciproques. Une excursion fluviale organisée vers l’intérieur des terres marque un tournant : au retour, Rachel contracte une terrible fièvre.

Autour du livre

Publié en 1915, « La Traversée des apparences » est le fruit d’une gestation particulièrement laborieuse. Virginia Woolf y consacre plus de quatre années de travail acharné, réécrivant intégralement le manuscrit à cinq reprises selon les dires de son époux Leonard. Cette période de création s’avère psychologiquement éprouvante pour l’autrice qui tente de mettre fin à ses jours en septembre 1913, conduisant à un report de la publication initialement prévue.

Le texte final ne constitue d’ailleurs qu’une version édulcorée du projet initial. En effet, le manuscrit original, intitulé « Melymbrosia » et reconstitué par Louise DeSalvo en 1981, comportait des prises de position politiques bien plus audacieuses sur l’homosexualité, le suffrage des femmes et le colonialisme. Face aux mises en garde de ses pairs qui craignaient l’impact négatif de telles positions sur sa carrière naissante, Virginia Woolf choisit de modérer son propos.

« La Traversée des apparences » s’inscrit dans une dimension fortement autobiographique, comme le soulignent ses biographes George Spater et Ian Parsons. Les personnages puisent leur inspiration dans l’entourage de l’écrivaine : Helen Ambrose emprunte certains traits à sa sœur Vanessa Bell, tandis que St. John Hirst incarne une transposition fictionnelle de Lytton Strachey. Le parcours de Rachel, de sa vie recluse londonienne vers l’émancipation intellectuelle, fait écho au propre cheminement de Virginia Woolf, passant d’un environnement familial oppressant à l’effervescence stimulante du Bloomsbury Group.

E. M. Forster salue en 1926 la singularité de cette œuvre qu’il qualifie de « livre étrange, tragique et inspiré », louant particulièrement sa capacité à atteindre une unité comparable aux « Hauts de Hurlevent » d’Emily Brontë. La critique littéraire Phyllis Rose y décèle quant à elle une saisissante capacité à incarner l’exaltation de la jeunesse.

Malgré un accueil critique favorable, le succès commercial tarde à venir : seuls 479 exemplaires trouvent preneurs jusqu’en 1929, ne rapportant à la romancière que 26 livres sterling. Cette situation précaire pousse même le couple Woolf à s’interroger sur leur capacité à vivre de leur plume. Le livre ne rencontre son public qu’après la reconnaissance obtenue par les œuvres ultérieures de Virginia Woolf.

Aux éditions FLAMMARION ; 480 pages.

6. La Chambre de Jacob (roman, 1922)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« La Chambre de Jacob » retrace l’existence de Jacob Flanders, depuis son enfance dans les paysages de Cornouailles jusqu’à sa disparition prématurée pendant la Première Guerre mondiale. Les années de formation à Cambridge révèlent un jeune homme passionné par les auteurs grecs et romains, qui passe ses nuits plongé dans les œuvres de l’Antiquité et de l’époque élisabéthaine. Son installation à Londres marque son entrée dans l’âge adulte, où il évolue dans les cercles intellectuels de Bloomsbury. Deux femmes occupent une place centrale dans sa vie : Clara Durrant, issue de la haute société, et Florinda, une artiste libre d’esprit avec qui il vit une liaison passionnée.

Le récit suit ensuite Jacob lors de ses pérégrinations en Italie puis en Grèce, terres qu’il parcourt avec l’enthousiasme d’un esprit curieux. Mais l’Histoire le rattrape : la Première Guerre mondiale éclate. Le dénouement survient dans le silence d’une chambre vide, où la mère de Jacob et un ami contemplent les effets personnels du jeune homme, disparu dans les tranchées de Flandres.

Autour du livre

La publication de « La Chambre de Jacob » en octobre 1922 coïncide presque avec celle d’ « Ulysse » de James Joyce, en pleine effervescence moderniste du début des années 1920. Le livre s’éloigne radicalement des conventions narratives qui caractérisaient les deux premiers romans de Woolf, « La Traversée des apparences » (1915) et « Nuit et jour » (1919).

La figure centrale de Jacob Flanders s’inspire de son frère Thoby Stephen, mort à 26 ans. Cette dimension autobiographique confère au texte une tonalité élégiaque qui se manifeste à travers les motifs récurrents du vide et de l’absence. La construction du protagoniste constitue l’innovation majeure du roman : Jacob n’existe pas comme entité tangible mais comme une mosaïque d’impressions, une constellation de perceptions fragmentées à travers le regard des autres personnages. Cette technique narrative crée un effet paradoxal où le « héros » du livre demeure insaisissable, tel un négatif photographique dont les contours se dessinent par ce qui l’entoure plutôt que par sa propre substance.

Le roman inaugure l’utilisation par Woolf du « stream of consciousness » (flux de conscience), une technique qu’elle partage avec Joyce. Cette approche narrative expérimentale prolonge et amplifie les innovations formelles qu’elle avait commencé à développer dans son recueil de nouvelles « Monday or Tuesday » (1919).

L’absence de scène finale décrivant la mort du protagoniste à la guerre illustre avec force la philosophie narrative du livre : c’est par le vide de la chambre laissée derrière lui que se manifeste la disparition de Jacob, dans une économie de moyens qui en démultiplie l’impact émotionnel.

La réception du livre en France s’est fait attendre : il faut attendre 1942 pour que Jean Talva en propose la première traduction française.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 222 pages.

7. Les Années (roman, 1937)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans « Les Années », dernier roman publié du vivant de Virginia Woolf en 1937, le lecteur suit le destin de la famille Pargiter sur cinq décennies, des années 1880 jusqu’au milieu des années 1930. L’histoire s’ouvre sur le Colonel Abel Pargiter, qui partage son temps entre sa maîtresse Mira et son foyer londonien où son épouse malade agonise, entourée de leurs enfants. Eleanor, l’aînée dévouée, s’occupe des œuvres caritatives tandis que Delia, plus jeune, attend presque avec impatience la mort de sa mère. La petite Rose, dix ans, brave les dangers de la ville seule et subit une expérience traumatisante, pendant qu’Edward, étudiant à Oxford, nourrit un amour sans espoir pour sa cousine Kitty.

Le récit se déploie ensuite par tableaux successifs, chaque chapitre se concentrant sur une année précise et une journée particulière. Les enfants Pargiter grandissent : Martin part pour l’Inde puis l’Afrique, Rose milite au sein des suffragettes, Eleanor reste célibataire et poursuit son engagement social. En parallèle, le monde change : la mort du roi Édouard VII, puis la Première Guerre mondiale et ses bombardements sur Londres qui bouleversent l’ordre établi. Le roman culmine lors d’une réunion de famille où les survivants, désormais âgés, confrontent leurs souvenirs et leurs visions du monde.

Autour du livre

Publié en 1937, « Les Années » est le dernier roman paru du vivant de Virginia Woolf et, paradoxalement, celui qui rencontre le plus grand succès commercial de son vivant. L’origine du texte remonte à une conférence donnée par Woolf en janvier 1931 devant la London/National Society for Women’s Service, qui devient ensuite l’essai « Professions for Women ». Forte du succès de « Une chambre à soi », Woolf conçoit alors un ambitieux projet hybride mêlant essai et fiction, initialement intitulé « The Pargiters ».

La genèse du roman se révèle particulièrement laborieuse. Entre octobre et décembre 1932, Woolf rédige six essais accompagnés d’extraits fictionnels. En février 1933, elle abandonne cette structure pour se concentrer sur la narration pure, tout en conservant la substance conceptuelle qui nourrira plus tard « Trois guinées » (1938). Le manuscrit original des six essais et extraits sera publié en 1977 sous le titre « The Pargiters » par Mitchell Leaska.

Les cinq années de lutte avec le manuscrit s’avèrent éprouvantes pour Woolf. Dans son journal, elle note : « Je me demande si quelqu’un a déjà autant souffert d’un livre que moi avec Les Années ». Sa santé fragile et sa crainte grandissante des critiques négatives la conduisent à retirer une grande partie du matériau initial, notamment les réflexions sur la sexualité, l’éducation et la vie quotidienne.

Le texte final se distingue par sa structure particulière : deux longues parties intitulées « 1880 » et « Present Day » encadrent neuf segments plus courts, chacun correspondant à une année précise. Chaque partie s’ouvre sur une description panoramique des saisons, du temps et des mouvements quotidiens avant de resserrer la focale sur des personnages spécifiques. Cette technique crée un effet de connexion et de passage du temps que Woolf maîtrise particulièrement.

Contrairement aux œuvres plus expérimentales comme « Les Vagues », « Les Années » adopte une approche plus conventionnelle, même si elle reste éloignée du réalisme traditionnel d’un Galsworthy. Woolf innove dans sa façon d’aborder le réalisme : les personnages émergent en tension avec les institutions – universités, armée, médecine, gouvernement, aristocratie anglaise, droit, charité, famille – qui ne sont visibles que par les pressions qu’elles exercent sur les individus.

La dimension historique s’inscrit discrètement dans le récit à travers des événements majeurs : l’élection générale de 1880, les morts de Parnell et d’Edward VII, les raids aériens de la Première Guerre mondiale, la création de l’État libre d’Irlande. Ces repères temporels s’entrelacent avec des motifs récurrents, comme le roucoulement des pigeons de la ville, qui tissent des liens entre les scènes temporellement éloignées.

Le livre trouve un écho inattendu auprès du public américain puisqu’une édition spéciale est publiée pour les Forces Armées américaines. Cette popularité contraste avec la relative indifférence de la critique moderne qui tend à considérer « Les Années » comme une œuvre mineure dans la production woolfienne, à l’instar de « Nuit et jour ».

Aux éditions FOLIO ; 576 pages.

8. Nuit et jour (roman, 1919)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au crépuscule de l’ère édouardienne, dans une demeure londonienne où plane l’ombre d’un célèbre poète disparu, sa petite-fille Katharine Hilbery étouffe sous le poids des conventions sociales. Son quotidien se partage entre les rituels mondains – thés et réceptions où elle officie avec une « attention qui ne mobilise guère qu’un cinquième de son esprit » – et l’aide qu’elle apporte à sa mère pour la rédaction d’une interminable biographie familiale. La jeune femme dissimule sa passion pour les mathématiques et l’astronomie, jugée inconvenante dans son milieu.

L’irruption de Ralph Denham, modeste clerc de notaire, fait vaciller ses certitudes. Bien que fiancée à William Rodney, poète mondain épris de sa lignée prestigieuse plus que de sa personne, Katharine se sent inexplicablement attirée par cet homme qui ose défier les bonnes mœurs. L’intrigue se complexifie avec l’apparition de Mary Datchet, militante suffragiste dont le mode de vie indépendant fascine Katharine, et de la jeune Cassandra Otway, qui va provoquer sans le vouloir une redistribution des couples, permettant à chacun de trouver sa véritable voie.

Autour du livre

Publié en 1919, ce deuxième roman de Virginia Woolf naît d’une réponse littéraire aux « Vierges sages » de Leonard Woolf paru en 1914. Cette genèse particulière teinte l’œuvre d’une dimension autofictionnelle : le personnage de Katharine emprunte plusieurs traits à Virginia Stephen, tandis que Ralph s’inspire de Leonard Woolf, tout juste rentré de Ceylan où il occupait un poste de fonctionnaire.

L’intrigue se déroule dans le Londres édouardien, entre octobre 1911 et mai 1912, période charnière où s’entrechoquent tradition et modernité. Les personnages évoluent entre éclairage électrique et bougies, entre carrioles et automobiles. Cette tension entre deux époques imprègne également les relations sociales : tandis que le cousin Cyril vit en concubinage avec la mère de ses trois enfants, la bonne société s’offusque des fiançailles rompues de Katharine et William.

Woolf y dépeint avec mordant les codes de la haute société londonienne : réceptions guindées, conversations superficielles, traditions familiales étouffantes. Elle y pointe « le grand trompe-l’œil de la vie sociale en Angleterre » où les personnages voltigent « d’une tache de soleil à l’autre » tels des papillons, leurs échanges se réduisant à « un petit stock de lieux communs ».

La question du mariage occupe une place centrale, étroitement liée à celle de l’émancipation féminine. Mary Datchet incarne cette nouvelle génération de femmes qui choisissent l’indépendance et le travail. Son engagement pour le suffrage féminin contraste avec la vie oisive de Katharine, prisonnière des obligations familiales malgré sa passion secrète pour les mathématiques.

Les critiques relèvent l’absence surprenante de toute mention de la Première Guerre mondiale, pourtant proche temporellement de la publication. Cette omission interpelle d’autant plus que le roman paraît juste après le conflit. L’œuvre connaît aujourd’hui un regain d’intérêt avec une adaptation cinématographique en cours de tournage en 2024, mettant en scène Haley Bennett et Timothy Spall aux côtés de Jack Whitehall et Jennifer Saunders.

Françoise Pellan résume l’essence du livre en une formule percutante : « Œuvre d’un sujet en miettes dans un monde en chaos ». Cette fragmentation se manifeste tant dans la psychologie des personnages que dans la structure narrative, où la conscience des protagonistes se dévoile par bribes, notamment à travers leurs carnets secrets.

Aux éditions FOLIO ; 720 pages.

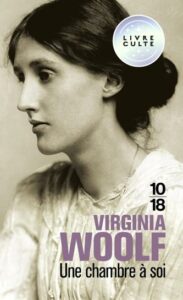

9. Une chambre à soi (essai pamphlétaire, 1929)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En octobre 1928, Virginia Woolf donne deux conférences dans les collèges féminins de l’université de Cambridge sur le thème « Les femmes et la fiction ». De ces interventions naît « Une chambre à soi », publié en 1929, qui met en scène une narratrice parcourant le campus d’une université fictive baptisée Oxbridge. Dès ses premiers pas, elle se voit interdire l’accès à la pelouse et à la bibliothèque – privilèges réservés aux hommes ou nécessitant leur tutelle.

Cette journée symbolique se structure autour de deux repas révélateurs : dans le collège masculin, les mets raffinés s’enchaînent sur des tables richement garnies, tandis que l’établissement féminin ne peut offrir qu’un maigre potage. Pour incarner ce système d’exclusion, Woolf invente Judith Shakespeare, sœur imaginaire du dramaturge : malgré un talent égal à celui de son frère, elle voit ses ambitions artistiques anéanties par les conventions sociales. Contrainte au mariage, enceinte d’un acteur qui lui avait fait miroiter une carrière, elle met fin à ses jours.

De ce constat implacable émerge la revendication centrale du texte : l’émancipation intellectuelle des femmes passe par leur indépendance matérielle. Il leur faut « 500 livres de rente et une chambre à soi » – soit les moyens financiers d’échapper à la tutelle masculine et un espace propice à la création. Pour étayer sa démonstration, la narration convoque les grandes figures de la littérature féminine, de Mary Wollstonecraft à Jane Austen.

Autour du livre

Cet essai de Virginia Woolf, né de deux conférences données en octobre 1928 dans les collèges féminins de Cambridge (Newnham College et Girton College), se pose comme une œuvre fondatrice de la littérature féministe. Sa publication en 1929 par la Hogarth Press – maison d’édition créée par Virginia et Leonard Woolf – connaît un succès immédiat, avec une édition américaine simultanée chez Harcourt Brace & Co.

La thèse centrale – la nécessité pour une femme de disposer de 500 livres de rente et d’une chambre à soi pour écrire – s’inscrit dans le contexte des années 1920, période charnière où les femmes britanniques obtiennent enfin le droit de vote et la possibilité de choisir librement leur profession. Cette indépendance économique, estimée à l’équivalent de 25 000 à 75 000 livres actuelles selon les modes de calcul, représente le minimum vital pour s’affranchir des contraintes matérielles sans pouvoir prétendre au luxe.

Pour illustrer son propos, Woolf crée le personnage de Judith Shakespeare, sœur imaginaire du dramaturge, dont le destin tragique incarne les obstacles dressés devant les femmes de génie : interdiction d’étudier, mariage forcé, grossesse non désirée et suicide final. Cette figure devient emblématique, au point d’inspirer plus tard une chanson des Smiths et de donner son nom à un duo musical britannique.

L’originalité du texte tient aussi à son traitement du lesbianisme, sujet alors tabou. En évoquant l’attirance entre les personnages de Chloe et Olivia, Woolf propose une stratégie d’écriture pour contourner la censure, dans un contexte marqué par le procès pour obscénité du roman « Le Puits de solitude » de Radclyffe Hall.

L’impact d’ « Une chambre à soi » perdure bien au-delà de sa publication : plusieurs librairies féministes adoptent ce titre programmatique, tandis que des revues littéraires s’en réclament. La critique Alice Walker, tout en saluant la pertinence de l’analyse, pointe ses limites en soulignant l’absence de prise en compte des femmes de couleur, citant l’exemple de Phillis Wheatley, esclave-poétesse du XVIIIe siècle.

L’essai fait l’objet de multiples traductions et adaptations, notamment une pièce de théâtre mise en scène par Patrick Garland en 1989 avec Eileen Atkins, puis adaptée pour la télévision sur PBS Masterpiece Theatre en 1991. Il figure à la 69e place du classement des cent meilleurs livres du XXe siècle établi par Le Monde en 1999, tandis que le Guardian le classe en 2016 parmi les 100 chefs-d’œuvre de la non-fiction.

Aux éditions 10/18 ; 176 pages.