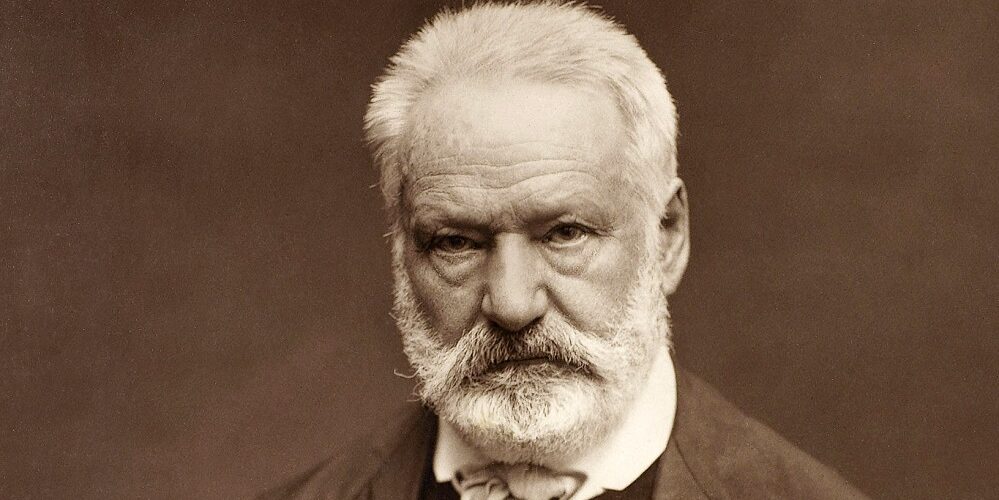

Victor Hugo naît le 26 février 1802 à Besançon. Fils d’un général d’Empire et d’une mère royaliste, il passe une enfance marquée par les voyages au gré des affectations de son père. Très jeune, il se passionne pour l’écriture et déclare à 14 ans vouloir devenir « Chateaubriand ou rien ». En 1822, il épouse son amie d’enfance Adèle Foucher.

Sa carrière littéraire démarre brillamment avec la publication de ses premiers recueils de poèmes. Il s’impose comme le chef de file du romantisme français, notamment lors de la célèbre « bataille d’Hernani » en 1830. Il publie des œuvres majeures comme « Notre-Dame de Paris » (1831) et développe une intense activité théâtrale.

En 1843, sa fille Léopoldine meurt tragiquement noyée, drame qui le marque profondément. Engagé en politique, il devient pair de France puis député. Opposant à Louis-Napoléon Bonaparte après le coup d’État du 2 décembre 1851, il s’exile pendant près de 20 ans, d’abord à Jersey puis à Guernesey. Durant cette période, il écrit certaines de ses œuvres les plus importantes, dont « Les Misérables » (1862).

Il rentre en France en 1870 après la chute du Second Empire, accueilli triomphalement. Figure tutélaire de la IIIe République, il poursuit son engagement politique comme sénateur tout en continuant à publier. Considéré comme le plus grand écrivain français de son temps, il meurt le 22 mai 1885 à Paris. Ses funérailles nationales, qui conduisent sa dépouille au Panthéon, rassemblent près de deux millions de personnes.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Les Misérables (1862)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

France, 1815. Jean Valjean sort du bagne de Toulon après dix-neuf ans d’emprisonnement pour le vol d’un pain. Rejeté par tous, il trouve l’hospitalité chez l’évêque Myriel. Quand Valjean dérobe l’argenterie de son bienfaiteur, celui-ci le sauve de l’arrestation en prétendant la lui avoir donnée. Ce geste de bonté transforme Valjean qui, sous une nouvelle identité, devient un industriel prospère et le maire respecté d’une petite ville.

Le sort le met sur la route de Fantine, une jeune femme qui se prostitue pour payer la pension de sa fille Cosette, confiée aux Thénardier, des aubergistes sans scrupules. Avant de mourir, Fantine fait promettre à Valjean de protéger Cosette. Mais l’inspecteur Javert, qui a démasqué l’ancien forçat, le poursuit sans répit. Valjean arrache Cosette à la tyrannie des Thénardier et trouve refuge avec elle dans un couvent parisien. Les années passent. Cosette s’éprend de Marius, un étudiant républicain. Leur amour se noue dans Paris en révolte, lors de l’insurrection de juin 1832.

Autour du livre

La genèse des « Misérables » débute bien avant sa publication en 1862. En 1845, Victor Hugo, alors pair de France sous Louis-Philippe, entame la rédaction de ce qui s’intitule initialement « Les Misères ». Un scandale précipite son projet : le flagrant délit d’adultère de sa femme Léonie avec François-Auguste Biard le contraint à s’éloigner temporairement de Paris. Cette retraite forcée lui permet de jeter les bases de son œuvre monumentale.

La rédaction s’interrompt brutalement en février 1848, lors de la révolution qui renverse la monarchie. Le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851 marque une nouvelle rupture : Hugo s’exile et ne reprend son manuscrit qu’en 1860 à Guernesey. Sur son cahier, il note sobrement : « 14 février. Ici, le pair de France s’est interrompu, et le proscrit a continué : 30 décembre 1860 ». Ces années d’exil imprègnent profondément l’œuvre, transformant le projet initial en une vaste méditation sur la justice sociale et la condition humaine.

Le souci d’authenticité guide la création des personnages. Jean Valjean naît de l’observation d’un homme arrêté pour le vol d’un pain, scène dont Hugo fut témoin en 1846. Fantine trouve son origine dans une altercation hivernale de 1841 : l’écrivain prend la défense d’une prostituée injustement accusée. « Les Mémoires de Vidocq », ancien bagnard devenu chef de la Sûreté, inspirent la dualité Valjean-Javert, même si Hugo ne reconnaîtra jamais cette influence.

La documentation s’avère minutieuse. Hugo visite la Conciergerie en 1846, se rend à Waterloo en 1861 pour vérifier la topographie du champ de bataille. Il sollicite ses maîtresses Léonie d’Aunet et Juliette Drouet pour des renseignements sur la vie conventuelle, s’informe des salaires ouvriers, étudie les industries de l’époque. Les descriptions des barricades s’appuient sur les témoignages de Charles Jeanne, insurgé de 1832.

La publication en 1862 déchaîne les passions. L’éditeur Albert Lacroix engage des sommes colossales dans la fabrication et la promotion. Hugo refuse la parution en feuilleton, format habituel des romans populaires, mais exige une édition bon marché pour toucher le plus large public. Le succès est immédiat et international. L’impatience des lecteurs anglais s’illustre dans un échange télégraphique devenu légendaire : Hugo envoie « ? » à ses éditeurs londoniens, qui répondent « ! ».

Les réactions de la critique divisent profondément le microcosme littéraire. Baudelaire publie une critique élogieuse de la première partie, louant particulièrement le chapitre « Tempête sous un crâne », mais confie plus tard à sa mère juger le livre « immonde et inepte ». Flaubert n’y trouve « ni vérité ni grandeur ». Les frères Goncourt déplorent des « personnages en bronze, en albâtre, en tout, sauf en chair et en os ». À l’opposé, le public se reconnaît dans cette fresque sociale où résonnent les préoccupations de l’époque.

L’innovation linguistique suscite la controverse. Hugo intègre l’argot à la langue littéraire, consacre même un chapitre à la philosophie du « mot de Cambronne ». Cette irruption du parlé populaire dans la littérature scandalise les puristes mais traduit la volonté de donner voix aux exclus. « Lorsqu’il s’agit de sonder une plaie, un gouffre ou une société » justifie Hugo, « depuis quand est-ce un tort de descendre trop avant ? »

« Les Misérables » marque également une rupture dans le traitement de la misère en littérature. La précarité n’apparaît plus comme un simple décor pittoresque mais comme le résultat d’un système social défaillant. Les destins individuels – Jean Valjean, Fantine, Gavroche – illustrent les mécanismes de l’exclusion. Hugo ne se contente pas de décrire : il dénonce « la dégradation de l’homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la nuit ».

Cette dimension politique inquiète une partie de l’establishment. Lamartine redoute que le livre fasse « trop craindre aux heureux » et « trop espérer aux malheureux ». Barbey d’Aurevilly le qualifie de « livre le plus dangereux de son temps ». L’évêque de Ségur fustige cet « infâme livre » qui rapporte « d’un coup cinq cent mille francs » à son auteur. Hugo répondra à ces critiques par une lettre cinglante en 1872.

La postérité confirme l’intuition de l’auteur qui écrivait en 1862 à son éditeur : « Ma conviction est que ce livre sera un des principaux sommets, sinon le principal, de mon œuvre ». « Les Misérables » transcendent leur époque pour interroger la condition humaine : le poids du destin face à la liberté individuelle, la possibilité de la rédemption, la force transformatrice de l’amour. L’œuvre continue d’interpeller les lecteurs par sa réflexion sur la justice, divine et humaine, et son appel à la conscience collective.

Aux éditions FOLIO ; 1344 pages.

2. Notre-Dame de Paris (1831)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, 1482. La cathédrale Notre-Dame se dresse, majestueuse, au cœur d’une ville médiévale grouillante de vie. Le jour de la Fête des Fous, Quasimodo, le sonneur de cloches difforme et à moitié sourd, est élu « Pape des fous » par la foule en liesse. Le même jour, la belle Esmeralda, danseuse bohémienne de seize ans, enflamme les cœurs par sa grâce. Quatre hommes succombent à son charme : le capitaine Phoebus, séducteur cynique ; l’archidiacre Claude Frollo, tourmenté par une passion dévorante ; le timide poète Gringoire ; et Quasimodo lui-même.

L’obsession de Claude Frollo pour Esmeralda le pousse à ordonner son enlèvement par Quasimodo. L’intervention du capitaine Phoebus fait échouer la tentative. Esmeralda, reconnaissante, tombe amoureuse de son sauveur, ignorant sa nature superficielle. Frollo, rongé par la jalousie, poignarde Phoebus avant d’accuser Esmeralda du crime. Condamnée à mort, la jeune femme est sauvée in extremis par Quasimodo qui l’emmène dans la cathédrale où elle bénéficie du droit d’asile. Mais son répit sera de courte durée.

Autour du livre

« Notre-Dame de Paris » naît dans un contexte particulier qui mérite d’être souligné. En 1828, l’éditeur Charles Gosselin commande à Victor Hugo un roman « à la mode de Walter Scott », auteur écossais alors en vogue que l’écrivain français admire. Le contrat initial prévoit une livraison en avril 1829, mais les retards s’accumulent. Hugo se trouve accaparé par d’autres projets littéraires : l’écriture de « Marion de Lorme », finalement non représentée, puis celle d’ « Hernani » qui déclenche la célèbre « bataille » lors de sa création en février 1830.

Les démêlés avec Gosselin s’enveniment au point qu’en mai 1830, après des menaces de procès et plusieurs médiations, Hugo doit s’engager à terminer le roman avant le 1er décembre, sous peine d’une pénalité considérable de 10 000 francs. Le destin s’en mêle : alors qu’il entame à peine la rédaction en juillet, la Révolution des Trois Glorieuses éclate. Dans la précipitation pour mettre sa famille à l’abri, Hugo égare un cahier contenant deux mois de recherches documentaires.

La reprise de l’écriture en septembre 1830 se poursuit cette fois sans interruption majeure jusqu’en janvier 1831. Cependant, le manuscrit s’avère trop volumineux pour les deux volumes prévus. Gosselin refuse catégoriquement l’ajout d’un troisième tome, contraignant Hugo à retrancher trois chapitres essentiels : « Impopularité », « Abbas beati Martini » et « Ceci tuera cela ». Ces textes ne seront réintégrés que dans l’édition définitive de 1832 chez un autre éditeur, Eugène Renduel.

Le roman témoigne d’une extraordinaire maîtrise dans l’entrelacement des genres. S’il s’inscrit dans la veine du roman historique alors en vogue, Hugo prend ses distances avec l’exactitude historique pour privilégier ce qu’il nomme la « vérité morale ». Cette liberté lui permet de construire des personnages d’une profondeur psychologique remarquable, à l’image de Claude Frollo, figure du prêtre tourmenté qui annonce les grands héros romantiques.

La dimension politique s’affirme notamment à travers un vibrant plaidoyer pour la préservation du patrimoine architectural. Hugo poursuit ainsi le combat entamé dans son article de 1825 « Guerre aux démolisseurs ! ». La critique de la justice médiévale, culminant dans la scène du procès kafkaïen de Quasimodo où un juge sourd condamne un accusé sourd, prolonge la dénonciation de la peine de mort amorcée dans « Le dernier jour d’un condamné ».

L’accueil critique se révèle contrasté. La Revue de Paris salue la résurrection du Paris du XVe siècle et l’omniprésence de la cathédrale, élevée au rang de véritable protagoniste. Paul Lacroix, dans le Mercure du XIXe siècle, loue « l’alliance merveilleuse de la science à l’imagination ». En revanche, certains critiques catholiques, comme Charles de Montalembert, déplorent un « penchant vers la matière » au détriment de la spiritualité. Sainte-Beuve regrette l’absence d’un « jour céleste » dans la cathédrale, tandis que Lamartine, tout en qualifiant l’œuvre de « Shakespeare du roman », critique le « manque de Providence assez sensible ».

L’influence de « Notre-Dame de Paris » s’avère considérable et durable. En 1833, l’historien Jules Michelet évoque cette « cathédrale de poésie » bâtie par Hugo « aussi ferme que les fondements de l’autre, aussi haute que ses tours ». Le texte inspire de nombreuses adaptations dans tous les domaines artistiques : opéras (« La Esmeralda » de Louise Bertin dès 1836), ballets (Jules Perrot en 1844), films (depuis l’adaptation d’Alice Guy en 1905), sans oublier la célèbre version animée des studios Disney en 1996 ni la comédie musicale à succès de Luc Plamondon et Richard Cocciante en 1998.

La résonance de l’œuvre dépasse le cadre strictement littéraire. En 1873, la jeune prodige de la harpe Clotilde Cerdà i Bosch choisit le pseudonyme d’Esmeralda Cervantes en hommage à l’héroïne, avec l’approbation d’Hugo lui-même. Cette anecdote illustre la façon dont les personnages du roman ont rapidement transcendé leur statut fictif pour s’ancrer dans l’imaginaire collectif.

« Notre-Dame de Paris », inscrit à l’Index des livres interdits par l’Église catholique en 1834, incarne parfaitement les tensions de son époque : entre foi et passion, raison et superstition, progrès et tradition. Sa puissance évocatrice et la modernité de ses thèmes – l’exclusion sociale, le pouvoir des préjugés, le conflit entre désir et devoir – lui assurent une actualité qui ne se dément pas.

Aux éditions FOLIO ; 960 pages.

3. Le dernier jour d’un condamné (1829)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1829, Victor Hugo publie anonymement un court roman qui fera date. « Le dernier jour d’un condamné » nous plonge dans le calvaire d’un homme promis à la guillotine. Enfermé dans un cachot, il ne lui reste que six semaines à vivre. Nous ne saurons jamais son nom, ni la teneur exacte de son crime. Car l’essentiel est ailleurs : dans l’angoisse qui suinte à chaque page, dans l’horreur indicible d’une fin annoncée.

Jour après jour, le condamné se débat contre cette réalité qui le dépasse. Il pense à sa fille, convoque des souvenirs heureux, implore la clémence royale. En vain. Sa vie n’est plus qu’un sursis, rythmé par l’attente insupportable du couperet. Hugo excelle à restituer les tourments de cet homme confronté à sa propre finitude. Les geôliers indifférents, le froid glacial, le bruit des chaînes, l’obscurité de la cellule : tout concourt à son supplice.

Autour du livre

La genèse du roman découle d’une expérience personnelle de Victor Hugo : la vision d’un bourreau graissant la guillotine place de l’Hôtel-de-Ville. Cette scène le bouleverse et le pousse à rédiger ce plaidoyer contre la peine capitale en quelques semaines seulement. Publié anonymement chez Charles Gosselin en février 1829, « Le dernier jour d’un condamné » suscite immédiatement la controverse.

Les critiques se divisent nettement : Jules Janin dénonce une « longue agonie de 300 pages » tandis que Désiré Nisard juge l’œuvre inefficace dans son combat abolitionniste. À l’inverse, Sainte-Beuve salue une « dissection à vif sur le cerveau d’un condamné », rejoignant l’enthousiasme d’Alfred de Vigny qui loue « l’émotion profonde » et « l’expression vraie » du texte.

En refusant de nous révéler l’identité et la nature du crime commis, Victor Hugo universalise son propos : ce condamné pourrait être n’importe qui. Il dénonce l’inhumanité d’une société qui condamne froidement ce qu’elle réprouve, une foule assoiffée de sang qui se repaît du spectacle macabre. Cri d’indignation et d’humanité, ce texte bouleversant est précurseur. Il préfigure les luttes abolitionnistes qui jalonneront le XIXe siècle.

L’influence du roman dépasse largement les frontières françaises. Dostoïevski le considère comme « l’œuvre la plus vraie de Hugo » et s’en inspire pour « La Douce ». Le texte connaît deux traductions anglaises dès 1840, dont l’une par George William MacArthur Reynolds. Plus récemment, « Le dernier jour d’un condamné » a inspiré plusieurs adaptations : une bande dessinée de Stanislas Gros, un film de Jean-Michel Mongrédien en 1985, et un opéra des frères Alagna en 2007.

Aux éditions FOLIO ; 208 pages.

4. L’Homme qui Rit (1869)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1869, Victor Hugo publie « L’Homme qui Rit », un roman qui se déroule dans l’Angleterre de la fin du XVIIe siècle. L’histoire commence en janvier 1690, lorsqu’un groupe de « comprachicos » – des trafiquants d’enfants – abandonne sur une plage un garçon de dix ans prénommé Gwynplaine. Le visage de l’enfant a été déformé chirurgicalement pour afficher un rictus permanent. Dans sa fuite nocturne à travers la tempête, Gwynplaine découvre une femme morte de froid et sauve son bébé encore vivant, une petite fille aveugle. Les deux enfants trouvent refuge auprès d’Ursus, un philosophe vagabond qui vit dans une roulotte avec son loup apprivoisé, Homo.

Quinze années s’écoulent. Gwynplaine et la jeune Dea forment un couple touchant : elle, qui ne peut voir sa difformité, l’aime pour la beauté de son âme, tandis que lui voue sa vie à la protéger. Leur spectacle ambulant connaît le succès. Mais il attire bientôt l’attention de la sulfureuse duchesse Josiane. Cette rencontre bouleverse leur existence : Gwynplaine découvre qu’il est en réalité l’héritier d’une grande famille noble, victime d’un complot royal dans son enfance. Propulsé à la Chambre des Lords, il tente de dénoncer l’injustice sociale, mais son discours suscite les moqueries de l’assemblée, incapable de prendre au sérieux cet homme au sourire monstrueux.

Autour du livre

Publié en 1869, « L’Homme qui Rit » s’inscrit dans un ambitieux projet de trilogie politique imaginé par Victor Hugo dès 1861, devant traiter successivement de l’aristocratie, de la monarchie et de la révolution – seuls le premier et le dernier volet (Quatrevingt-treize) verront le jour. Le roman connaît un échec cuisant à sa sortie, que Hugo attribue aux spéculations de son éditeur Lacroix et à sa propre ambition : « J’ai voulu abuser du roman. J’ai voulu en faire une épopée. »

Hugo y déploie une virulente critique du pouvoir monarchique à travers la figure de Gwynplaine, dont le rire forcé symbolise la mutilation du peuple par l’aristocratie. Il y multiplie les digressions érudites et architecturales qui, loin d’être gratuites, servent à traduire « l’épaisseur et la confusion du monde » selon Bernard Teyssot. Les descriptions labyrinthiques du palais de Corleone-lodge font écho aux errances intimes du héros, partagé entre amour pur et tentation charnelle.

La dimension allégorique culmine dans la saynète « Chaos vaincu », où Gwynplaine combat les forces obscures avant d’être sauvé par la lumière incarnée par Dea. Cette scène centrale condense la quête démocratique qui traverse le roman, tout en préfigurant son échec – le héros ne pouvant trouver le salut que dans la mort. Le contraste entre la laideur physique de Gwynplaine et sa beauté morale marque une évolution dans le traitement hugolien du monstre, désormais victime d’une société corrompue plutôt que reflet d’une âme noire.

L’influence du roman perdure notamment au cinéma, du célèbre film muet de Paul Leni en 1928 – dont le maquillage de Conrad Veidt inspirera le personnage du Joker dans Batman – jusqu’à l’adaptation de Jean-Pierre Améris en 2012. La romancière Ayn Rand le considérait comme le plus grand roman de Hugo, qu’elle tenait pour le plus grand romancier de tous les temps.

Aux éditions FOLIO ; 838 pages.

5. Quatrevingt-treize (1874)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la France de 1793, déchirée entre royalistes et républicains, le marquis de Lantenac revient clandestinement de son exil pour diriger l’insurrection bretonne contre la République. Son petit-neveu Gauvain commande les forces républicaines chargées de le traquer, sous la surveillance de Cimourdain, un prêtre reconverti en commissaire révolutionnaire intransigeant. La guerre civile atteint son paroxysme lors du siège du château de Lantenac, où trois enfants sont retenus prisonniers.

Le drame se noue quand Lantenac, ce chef royaliste impitoyable, choisit de revenir dans le château en flammes pour sauver les enfants, alors qu’il a la possibilité de fuir. Arrêté après cet acte de bravoure, il est sauvé par Gauvain qui le fait évader et prend sa place dans la cellule du condamné. Cimourdain, malgré son amour quasi paternel pour Gauvain dont il fut le précepteur, vote son exécution et se suicide au moment où tombe la lame de la guillotine.

Autour du livre

Publié en 1874, « Quatrevingt-treize » devait initialement s’inscrire dans une trilogie sur la Révolution française, dont « L’Homme qui Rit » aurait formé le premier volet. Le succès commercial fut immédiat : 8 000 exemplaires s’écoulent en douze jours, et 200 000 exemplaires sont imprimés dès 1876.

La genèse du roman s’étend sur plus d’une décennie. Hugo en conçoit le projet en 1862, après la publication des « Misérables », mais ne commence véritablement son écriture qu’en décembre 1872 à Guernesey. L’œuvre se nourrit des tensions qui traversent l’histoire personnelle de l’écrivain : fils d’un militaire républicain et d’une mère « vendéenne » royaliste, Hugo transpose dans son récit cette dualité familiale.

« Quatrevingt-treize » résonne particulièrement avec l’actualité de son temps. La guerre franco-allemande de 1870 et la Commune de Paris trouvent leurs échos dans cette France de 1793, menacée par l’invasion étrangère et la guerre civile. La violence politique s’incarne dans l’opposition entre « bleus » républicains et « blancs » monarchistes, tandis que la guillotine symbolise la terrible nécessité de la Terreur.

Hugo met en scène une confrontation saisissante entre trois visions de la Révolution : l’absolutisme traditionnel de Lantenac, l’idéalisme républicain de Gauvain et l’intransigeance révolutionnaire de Cimourdain, décrit comme « la ligne droite qui ne connaît pas la courbe ». Cette tension dramatique culmine dans deux scènes majeures : une rencontre imaginaire entre Marat, Danton et Robespierre, et une séance de la Convention qui cristallise les enjeux politiques de l’époque.

« Quatrevingt-treize » a marqué les esprits bien au-delà des frontières françaises. Staline aurait éprouvé une admiration particulière pour le personnage de Cimourdain, tandis qu’Ayn Rand y perçoit une méditation sur la loyauté aux valeurs. Les similitudes troublantes avec « Les Chouans » de Balzac, notamment dans l’incipit, soulèvent des questions sur l’influence silencieuse du roman balzacien.

Aux éditions FOLIO ; 544 pages.

6. Claude Gueux (1834)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, début du XIXe siècle. Claude Gueux, un ouvrier démuni, vole du pain et du bois pour nourrir sa compagne et leur enfant pendant l’hiver. Ce larcin lui vaut cinq années d’emprisonnement à la maison centrale de Clairvaux. Derrière les murs de cette ancienne abbaye reconvertie en prison, il passe ses journées à l’atelier et ses nuits au cachot, où les maigres portions de nourriture ne suffisent pas à calmer sa faim.

Un jour, Albin, un jeune détenu timide, propose spontanément de partager ses rations avec lui. Une profonde amitié naît entre les deux hommes. Mais le directeur des ateliers, rongé par la jalousie face à l’ascendant naturel que Claude exerce sur les autres prisonniers, décide de les séparer. Malgré les supplications répétées de Claude, l’homme reste inflexible. Poussé au désespoir, Claude finit par tuer le directeur à coups de hache avant de tenter de mettre fin à ses jours. Il survit à sa tentative de suicide et est condamné à mort.

Autour du livre

Cette œuvre de Victor Hugo, parue en 1834, s’inspire d’un fait divers authentique rapporté dans La Gazette des tribunaux du 19 mars 1832. L’écrivain s’empare de ce récit pour en faire un réquisitoire contre la peine de mort et les conditions carcérales de son époque. La disproportion entre les délits et les peines infligées constitue l’un des axes majeurs de sa réflexion, comme l’illustre cette phrase cinglante : « Il résulta de ce vol trois jours de pain et de feu pour la femme et l’enfant, et cinq ans de prison pour l’homme ».

Les archives pénitentiaires révèlent toutefois un portrait plus nuancé du véritable Claude Gueux que celui dépeint par Hugo. Fils d’un voleur mort en prison, il accumule les condamnations pour vol et tentative d’assassinat avant le meurtre fatal du gardien-chef. La relation avec Albin, présentée comme une amitié pure dans le roman, masque en réalité une liaison intime entre les deux hommes – un aspect délibérément occulté par Hugo pour renforcer l’exemplarité de ses personnages.

Le texte, initialement publié dans La Revue de Paris le 6 juillet 1834, suscite un tel émoi qu’un négociant de Dunkerque, Charles Carlier, propose d’en financer l’impression et la distribution à chaque député de France. « Claude Gueux » connaît plusieurs adaptations notables : une pièce de théâtre mise en scène par Sarkis Tcheumlekdjian en 2007, un épisode de la série télévisée « Contes et nouvelles du XIXe siècle » en 2009 avec Samuel Le Bihan, et un opéra composé par Thierry Escaich sur un livret de Robert Badinter, créé à l’Opéra de Lyon en 2013.

La force du récit réside dans sa capacité à transcender le simple fait divers pour questionner la responsabilité de la société face à la criminalité. En opposant la justice institutionnelle à une forme de justice morale, Hugo met en lumière les racines sociales du crime – la misère, l’injustice, le manque d’éducation – et l’inefficacité de la répression comme seule réponse. La célèbre maxime qui conclut l’œuvre résonne comme un manifeste humaniste : « Cette tête de l’homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la ; vous n’aurez pas besoin de la couper ».

Aux éditions FOLIO ; 144 pages.

7. Les Travailleurs de la mer (1866)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Les Travailleurs de la mer », publié en 1866, naît pendant l’exil de Victor Hugo sur l’île anglo-normande de Guernesey. Le roman se déroule au début du XIXe siècle, alors que les premiers navires à vapeur commencent à sillonner les mers, bouleversant des siècles de navigation à voile.

Le récit suit Gilliatt, un pêcheur solitaire que la population locale suspecte de sorcellerie. Cet homme robuste et rêveur tombe amoureux de Déruchette, la nièce de Mess Lethierry, propriétaire du premier bateau à vapeur de l’île, La Durande. Lorsque le navire s’échoue sur l’écueil des Douvres suite aux manigances de son capitaine, Lethierry promet la main de sa nièce à celui qui parviendra à sauver le moteur du navire. Gilliatt relève le défi et affronte pendant des semaines la fureur des éléments. Son combat culmine dans un duel titanesque avec une pieuvre géante. Malgré sa victoire héroïque, il découvre à son retour que Déruchette s’est éprise d’un jeune pasteur.

Autour du livre

Rédigé durant l’exil de Victor Hugo à Guernesey, « Les Travailleurs de la mer » paraît en 1866 et complète une trilogie sur les obstacles auxquels l’homme se confronte : après la religion dans « Notre-Dame de Paris » et la société dans « Les Misérables », c’est la nature qui devient l’antagoniste principal. L’œuvre se distingue par sa documentation technique pointue, notamment dans la description de La Durande, dont les spécificités mécaniques sont détaillées avec une précision d’ingénieur naval.

La dimension maritime transcende la simple toile de fond pour devenir un personnage à part entière. Les descriptions des courants, des tempêtes et de la vie insulaire préfigurent les œuvres de Pierre Loti, Joseph Conrad ou Roger Vercel. Marc Eigeldinger qualifie l’œuvre d’ « Iliade à un », où le héros, après avoir triomphé des forces naturelles, succombe devant l’imprévisibilité du cœur humain.

« Les Travailleurs de la mer » connaît plusieurs éditions illustrées prestigieuses. Dès 1867, une traduction anglaise s’enrichit de deux gravures de Gustave Doré. En 1869, l’édition Hetzel intègre 70 dessins de François Chifflart, suivie en 1876 par celle de la Librairie garnie de 62 illustrations de Daniel Vierge. L’édition Hugues de 1882 rassemble des gravures de Chifflart, Vierge et Victor Hugo lui-même, ses propres lavis ayant été gravés sur bois par Fortuné Méaulle.

Le roman a inspiré plusieurs adaptations, dont un film muet d’André Antoine en 1918 et un téléfilm réalisé par Edmond Séchan en 1986, avec Aurélien Recoing dans le rôle de Gilliatt. Des versions en bande dessinée ont également vu le jour, notamment par André Juillard en 1992 et Marine Sangis en 2005.

Aux éditions FOLIO ; 631 pages.

8. Bug-Jargal (1826)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les dernières années du XVIIIe siècle, à Saint-Domingue, un triangle amoureux se noue au cœur d’une société coloniale sur le point de s’embraser. Pierrot, esclave d’une plantation, voue un amour secret à Marie, la fille de son maître. Mais celle-ci doit épouser Léopold d’Auverney, neveu d’un puissant colon. Le destin rapproche ces trois êtres lorsque Pierrot sauve héroïquement Marie de l’attaque d’un crocodile.

La grande révolte des esclaves de 1791 précipite le drame. Le jour même des noces de Marie et d’Auverney, l’insurrection éclate. Dans la confusion générale, Marie disparaît. D’Auverney part à sa recherche mais se retrouve prisonnier des insurgés. C’est alors qu’il fait une découverte stupéfiante : Pierrot est en réalité Bug-Jargal, le chef des rebelles. Contre toute attente, celui-ci choisit de sauver son rival et de le conduire jusqu’à Marie, qu’il avait lui-même mise en sécurité.

Autour du livre

Ce premier roman de Victor Hugo, rédigé à seize ans en quinze jours à la suite d’un pari, s’inscrit dans un contexte historique brûlant. Publié en 1826, soit un an après la reconnaissance par la France de l’indépendance d’Haïti, il puise son inspiration dans les événements tragiques de la révolution haïtienne. Hugo s’inspire notamment de « Adonis, ou le bon nègre » de Jean-Baptiste Picquenard, paru en 1798.

Les personnages principaux incarnent des figures historiques identifiables : derrière Bug-Jargal se profile l’ombre de Toussaint Louverture, héros de l’indépendance haïtienne, tandis que Louis-Pantaléon de Noé, propriétaire d’esclaves à Saint-Domingue, transparaît dans le personnage du colon.

La structure narrative préfigure déjà les grands romans hugoliens. Le personnage de Bug-Jargal, socialement marginalisé mais moralement supérieur, annonce Jean Valjean des « Misérables ». Marie incarne l’archétype de la femme idéalisée, tandis que le personnage d’Habibrach, grotesque et cruel, rejoint la galerie des « monstres » hugoliens, êtres défigurés que la société rejette et qui sombrent dans la haine.

« Bug-Jargal » connaît plusieurs métamorphoses : d’abord nouvelle publiée dans Le Conservateur littéraire en 1820, elle s’étoffe considérablement dans sa version définitive de 1826. Cette évolution témoigne d’un souci croissant du réalisme historique, avec l’ajout de descriptions des mœurs coloniales et l’approfondissement psychologique des personnages. En 1890, le roman inspire même un mélodrame en quatre actes, mis en musique par José Candido da Gama Malcher sur des textes de Vincenzo Valle.

Aux éditions FOLIO ; 272 pages.

9. Han d’Islande (1823)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

La Norvège de 1699 sert de décor à ce premier roman de Victor Hugo, publié en 1823. Dans la région de Trondheim, le jeune et valeureux Ordener Guldenlew, fils du vice-roi de Norvège, s’éprend d’Ethel, la fille du comte Schumaker. Ce dernier, autrefois puissant chancelier connu sous le nom de comte de Griffenfeld, croupit désormais dans la forteresse de Munkholm, victime d’une disgrâce orchestrée par ses ennemis politiques.

Une cassette de fer contenant des documents compromettants pourrait innocenter Schumaker, mais elle se trouve entre les mains du terrible Han d’Islande. Ce personnage sanguinaire, accompagné de son ours blanc, sème la terreur dans toute la région. Sa sauvagerie n’a d’égale que sa haine envers les arquebusiers de Munkholm, responsables de la mort de son fils Gill Stadt. Ordener s’engage alors dans une périlleuse quête à travers les contrées sauvages du Nord pour retrouver Han et récupérer les précieux documents.

Autour du livre

Ce premier roman de Victor Hugo, rédigé à l’âge de 18 ans et publié en 1823, est une transposition à peine voilée de ses propres tourments amoureux. L’intrigue naît en effet dans un contexte personnel mouvementé : épris d’Adèle Foucher, le jeune Hugo se voit interdire tout contact avec elle par sa mère qui a découvert leur correspondance secrète. Ce n’est qu’après le décès de cette dernière en 1821 que les amants peuvent renouer, mais leur union reste entravée par des obstacles financiers jusqu’à ce qu’une pension de Louis XVIII permette enfin leur mariage en octobre 1822.

« Han d’Islande » préfigure déjà les grandes causes qui marqueront l’engagement de Hugo. À travers le personnage de Nychol Orugix, bourreau provincial marginalisé par une société qui l’emploie pourtant, et les réflexions d’Ordener lui-même condamné, s’esquisse la critique de la peine capitale qui deviendra l’un des combats majeurs de l’écrivain. La condition des mineurs norvégiens, asservis par la tutelle royale, annonce également ses futures prises de position sociales.

La réception critique s’avère contrastée : si Lamartine manifeste quelques réserves, Charles Nodier salue dans Le Conservateur littéraire la vigueur narrative du jeune romancier. L’œuvre connaît une postérité inattendue avec son adaptation en jeu vidéo en 1988 par un étudiant, François Bonneville, dont le travail séduit l’éditeur Loriciel qui le commercialise. Le critique russe Vissarion Belinski voit même en « Han d’Islande » l’égal des personnages de Schiller, tandis que Modeste Moussorgski envisage d’en tirer un opéra à l’âge de 17 ans.

Les contrastes saisissants entre la pureté des héros et la noirceur des antagonistes, entre la douceur des sentiments et la violence des actes, insufflent à ce roman de jeunesse une intensité mélodramatique caractéristique. Les descriptions minutieuses de tortures et de combats, parfois excessives, révèlent déjà cette fascination pour les extrêmes qui deviendra la signature de Hugo.

Aux éditions FOLIO ; 576 pages.