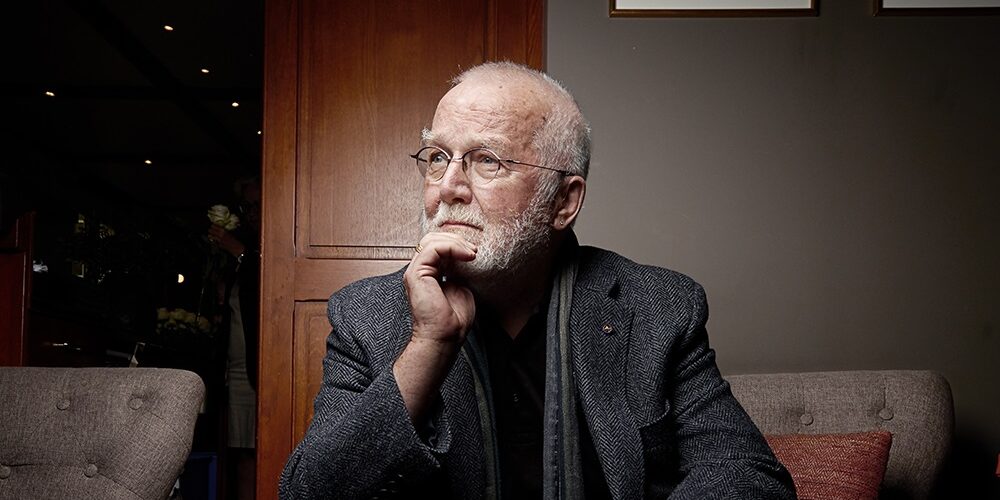

Russell Banks (1940-2023) est l’un des écrivains américains les plus marquants de sa génération. Né dans une famille modeste du Massachusetts, son enfance est marquée par l’abandon de son père, plombier de métier, alors qu’il n’a que douze ans – un thème qui influencera profondément son œuvre.

Après des études inachevées à l’Université de Caroline du Nord, il voyage notamment en Jamaïque avant de se consacrer à l’écriture. Son premier roman, « Family Life », paraît en 1975. Il devient ensuite professeur de littérature contemporaine à Princeton et membre de l’Académie américaine des arts et des lettres.

Son œuvre, traduite en vingt langues, se distingue par sa sensibilité au monde des petites gens et au thème de la figure paternelle. Plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma, notamment « De beaux lendemains » par Atom Egoyan (Grand prix à Cannes 1997) et « Affliction » par Paul Schrader.

Intellectuel engagé, Banks s’est impliqué dans de nombreuses causes, notamment en s’opposant à la guerre en Irak et au Patriot Act. Il a également présidé Cities of Refuge North America, une organisation venant en aide aux écrivains menacés ou en exil.

Il s’éteint le 7 janvier 2023 à Saratoga Springs, New York, des suites d’un cancer, laissant derrière lui une œuvre majeure couronnée de nombreuses distinctions, dont le prix John Dos Passos (1985).

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. American Darling (2004)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Hannah Musgrave mène une existence tranquille dans sa ferme bio des Adirondacks quand les souvenirs de son passé africain resurgissent. À l’aube de ses soixante ans, cette fille de la bourgeoisie progressiste new-yorkaise se remémore sa jeunesse tumultueuse : son engagement dans l’extrême-gauche américaine des années 70, sa fuite vers le Libéria sous une fausse identité pour échapper au FBI, puis sa nouvelle vie aux côtés de Woodrow Sundiata, un ministre local qu’elle épouse.

Dans ce petit pays d’Afrique de l’Ouest créé au XIXe siècle pour accueillir d’anciens esclaves affranchis, Hannah trouve un sens à son existence en protégeant des chimpanzés utilisés comme cobayes. Mais la guerre civile éclate. Son mari est exécuté sous ses yeux, ses trois fils rejoignent les rangs des enfants-soldats. Elle doit fuir, abandonnant tout derrière elle pour retourner en Amérique.

Autour du livre

Dans ce qui s’avère être son livre le plus ouvertement politique, Russell Banks confronte ses lecteurs à l’histoire tourmentée des relations entre les États-Unis et l’Afrique à travers le destin mouvementé d’Hannah Musgrave. Cette activiste radicale des années 1960-70, issue de la bourgeoisie bostonienne, incarne les contradictions et les impasses de l’idéalisme révolutionnaire américain.

Le choix d’une narratrice féminine, inhabituel pour Banks, sert admirablement son propos : Hannah n’est pas une simple observatrice mais une protagoniste complexe dont le regard acéré déconstruit les mythes de l’intervention occidentale en Afrique. Son mariage avec un ministre libérien, Woodrow Sundiata, la place au cœur d’un système corrompu qu’elle observe avec un mélange de lucidité et d’impuissance. Sa passion pour les chimpanzés, qu’elle nomme ses « rêveurs », révèle en creux son incapacité à nouer des liens profonds avec les êtres humains, y compris ses propres enfants.

Le Libéria dépeint par Banks n’est pas un simple décor exotique mais un microcosme où se jouent les drames de la décolonisation et de l’impérialisme occidental. L’histoire de ce pays, fondé par d’anciens esclaves américains qui reproduisent à leur tour un système d’oppression, fait écho aux ambiguïtés morales d’Hannah. La guerre civile qui déchire le pays dans les années 1990 marque l’échec sanglant des bonnes intentions occidentales.

Les critiques saluent la maîtrise de Banks qui parvient à tisser ensemble histoire intime et collective. The Guardian compare « American Darling » aux œuvres de Conrad et Greene, tandis que The Village Voice loue le personnage « monstrueusement magnétique » d’Hannah tout en regrettant que les personnages africains manquent parfois d’épaisseur.

Publié en 2004 et s’achevant symboliquement la veille du 11 septembre 2001, « American Darling » s’inscrit dans une réflexion plus large sur la place des États-Unis dans le monde. La conclusion désabusée d’Hannah – « Dans la nouvelle histoire de l’Amérique, la mienne n’était que celle d’une petite Américaine gâtée » – résonne comme un commentaire amer sur les limites du messianisme américain. « American Darling » rejoint ainsi la tradition des grands romans américains qui interrogent la responsabilité morale de leur pays, dans la lignée d’œuvres comme « Pastorale américaine » de Philip Roth, tout en portant un regard sans concession sur les illusions de la génération des années 1960.

Le roman devait faire l’objet d’une adaptation cinématographique par Martin Scorsese avec Cate Blanchett dans le rôle d’Hannah, projet finalement abandonné. En 2011, une nouvelle version avec Jessica Chastain et Denis Villeneuve à la réalisation était envisagée.

Aux éditions BABEL ; 576 pages.

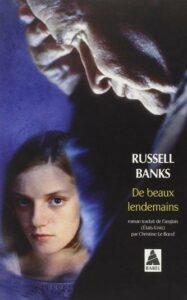

2. De beaux lendemains (1991)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Par une matinée glaciale de janvier 1990, un terrible accident de bus scolaire frappe la bourgade de Sam Dent, dans le nord de l’État de New York. Quatorze enfants perdent la vie. La conductrice, Dolorès Driscoll, affirme avoir voulu éviter un chien sur la chaussée verglacée. Le drame secoue violemment cette petite communauté isolée des Adirondacks où tout le monde se connaît.

Quatre voix racontent la tragédie et ses répercussions : Dolorès, rongée par la culpabilité ; Billy Ansel, un père qui a vu mourir ses jumeaux sous ses yeux ; Mitchell Stephens, un avocat venu de Manhattan pour inciter les familles à porter plainte ; et Nicole Burnell, une adolescente désormais condamnée au fauteuil roulant.

Autour du livre

Dans ce récit choral à quatre voix, Russell Banks dépeint avec une sobriété saisissante les répercussions d’un accident de bus scolaire sur une petite communauté des Adirondacks. Le choix d’une narration multiple confère au texte une profondeur particulière : chaque protagoniste livre sa version des événements, créant ainsi un kaléidoscope de perspectives qui s’entrecroisent et parfois se contredisent. Cette structure polyphonique permet d’appréhender toute la complexité des réactions humaines face à la tragédie.

La force du texte réside dans sa capacité à transcender le simple fait divers pour interroger les fondements mêmes de la société américaine. À travers le prisme de cette petite ville de Sam Dent, Banks met en scène la confrontation entre l’Amérique rurale traditionnelle et l’Amérique urbaine moderne, incarnée par l’avocat new-yorkais Mitchell Stephens. Cette opposition cristallise les tensions entre deux visions du monde : d’un côté, une communauté soudée qui privilégie la cohésion sociale, de l’autre, une approche individualiste qui cherche à monétiser la souffrance à travers des poursuites judiciaires.

Les personnages se révèlent d’une complexité remarquable. Dolores Driscoll, la conductrice du bus, incarne la figure tragique par excellence, celle dont la vie bascule en un instant. Billy Ansel, père endeuillé, représente la résistance stoïque face aux tentatives de récupération du drame. Nicole Burnell, l’adolescente devenue paraplégique, émerge comme la conscience morale du récit, celle qui permettra à la communauté de trouver une forme de rédemption.

Basé sur un fait réel survenu à Alton, Texas, en 1989, où un accident similaire avait provoqué la mort de 21 écoliers, Banks transpose l’action dans le nord de l’État de New York. Ce changement géographique n’est pas anodin : le cadre hivernal des Adirondacks ajoute une dimension métaphorique puissante, la neige et le froid devenant les symboles d’une forme d’engourdissement moral et émotionnel.

Le succès critique du livre a conduit à une adaptation cinématographique remarquée par Atom Egoyan en 1997, qui a remporté le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes. Le film reprend la structure narrative du roman en y ajoutant une dimension supplémentaire à travers l’utilisation du conte du « Joueur de flûte de Hamelin » comme fil conducteur métaphorique.

Aux éditions BABEL ; 336 pages.

3. Continents à la dérive (1985)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début des années 1980, Bob Dubois répare des chaudières dans une petite ville du New Hampshire pour 137 dollars par semaine. À trente ans, marié et père de deux filles, il étouffe dans cette vie trop étroite. Son frère Eddie a réussi en Floride : il possède une entreprise florissante et mène grand train. Un soir d’hiver, Bob craque. Il convainc sa femme Elaine de tout plaquer pour recommencer à zéro sous le soleil du Sud. Le rêve américain leur tend les bras.

En parallèle, sur l’île d’Haïti ravagée par les ouragans et la dictature de Baby Doc, la jeune Vanise Dorsinville prépare sa fuite. Accompagnée de son bébé et de son neveu Claude, elle espère rejoindre les côtes de Floride. Le périple s’annonce périlleux : trois bateaux différents doivent les conduire jusqu’à leur destination, avec des escales aux Bahamas et sur l’île de Grande Caïcos.

Autour du livre

La genèse de « Continents à la dérive » prend sa source dans un fait divers : en octobre 1981, Russell Banks lit un article sur une tragédie impliquant des garde-côtes, un passeur et un bateau d’Haïtiens au large de Palm Beach. Cette lecture provoque chez lui une impulsion créatrice qui le pousse à abandonner le roman historique sur Franklin Pierce et Nathaniel Hawthorne qu’il écrivait alors. Le choc de cette actualité lui fait immédiatement concevoir les destins croisés qui structureront son récit.

Le contexte des années Reagan imprègne profondément ce texte de 1985. La politique restrictive envers l’immigration haïtienne et la montée des inégalités aux États-Unis créent l’arrière-plan social d’une Amérique en pleine transformation. Banks saisit ce moment charnière où les idéaux du rêve américain commencent à se fissurer sous la pression d’un libéralisme débridé.

La construction du roman innove par sa narration qui alterne entre les parcours d’un ouvrier américain et d’une réfugiée haïtienne. Cette structure en miroir permet à Banks d’éviter les pièges du roman à thèse tout en tissant une réflexion sur les mécanismes de l’exclusion sociale. Banks insuffle une dimension mythologique à son récit en établissant un parallèle entre les mouvements des populations et la tectonique des plaques. Cette métaphore géologique donne une profondeur supplémentaire à la trajectoire des personnages, inscrivant leurs destins individuels dans un mouvement plus vaste qui les dépasse. Le titre même du roman prend ainsi plusieurs niveaux de signification.

« Continents à la dérive » marque une étape décisive dans la carrière de Banks. Après sept livres confinés à une diffusion confidentielle, ce huitième roman rencontre enfin un large public avec 15 000 exemplaires vendus en grand format et 100 000 en poche. Cette reconnaissance se concrétise aussi par l’obtention du Prix John Dos Passos, qui consacre Banks comme un héritier de la grande tradition du roman social américain.

La force du texte tient notamment au traitement des personnages de Bob Dubois et Vanise Dorsinville. Banks évite délibérément de donner à Vanise la même profondeur psychologique qu’à Bob, considérant qu’il serait présomptueux pour un homme blanc américain de prétendre comprendre l’intériorité d’une femme haïtienne. Ce choix assumé renforce paradoxalement la puissance du personnage en la préservant de tout exotisme réducteur.

Le roman s’achève sur un épilogue remarquable qui théorise la fonction même de la littérature. Banks y proclame que si la connaissance des faits ne change rien au monde, l’empathie suscitée par la fiction peut le transformer. Cette profession de foi culmine dans l’injonction finale adressée au livre lui-même : « Va, mon livre, et contribue à détruire le monde tel qu’il est. »

Trente ans après sa publication, « Continents à la dérive » n’a rien perdu de sa pertinence. Les thématiques de l’immigration, des inégalités économiques et de la désillusion face aux promesses du capitalisme résonnent plus que jamais dans notre présent. Banks lui-même le souligne en observant que les « orages » qu’il percevait dans les années 1980 sont devenus des « cyclones qui balayent la terre entière. »

Aux éditions BABEL ; 544 pages.

4. Affliction (1989)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Wade Whitehouse fait figure de loser dans la petite ville de Lawford, New Hampshire. À plus de quarante ans, il occupe un poste de policier municipal et creuse des puits pour joindre les deux bouts. Son divorce l’a éloigné de sa fille, tandis que les fantômes d’une enfance brisée par un père brutal le poussent vers la bouteille.

Un accident de chasse mortel bouleverse soudain la routine de cette ville endormie. Wade s’accroche à cette affaire comme à une bouée de sauvetage. Persuadé qu’il s’agit d’un meurtre, il se lance dans une enquête obsessionnelle qui le précipite dans une spirale autodestructrice. Son frère Rolfe, narrateur du récit, reconstitue méticuleusement sa descente aux enfers.

Autour du livre

Publié en 1989 chez Harper & Row, « Affliction » marque un virage significatif dans la bibliographie de Russell Banks. Là où ses premiers romans privilégiaient l’expérimentation formelle, Banks opère avec ce texte un retour au naturalisme américain, dans la lignée de Theodore Dreiser et Frank Norris.

L’originalité du dispositif narratif réside dans le choix d’un narrateur directement impliqué dans l’histoire – Rolfe, le frère cadet du protagoniste. Professeur d’histoire ayant fui sa ville natale, Rolfe reconstitue méticuleusement les derniers jours de Wade à partir de témoignages et de sa propre mémoire familiale. Cette mise en abyme complexifie la lecture : le récit devient à la fois chronique d’une déchéance et tentative d’exorcisme personnel pour celui qui la raconte.

Le cadre spatial s’avère déterminant : Lawford, bourgade du New Hampshire de 757 habitants, incarne une Amérique déclassée où le rêve américain ne pénètre plus. L’hiver interminable qui y règne, de novembre à mai, achève d’en faire un lieu d’enfermement plus que de possibles. La neige omniprésente agit comme un linceul symbolique sur les aspirations des personnages.

Banks transpose dans ce décor glacé les codes du roman naturaliste pour mieux les réinventer. Wade Whitehouse n’est pas qu’une victime de son milieu social – il porte en lui une blessure plus profonde, celle des violences paternelles subies dans l’enfance. Son incapacité à devenir le père qu’il voudrait être pour sa fille Jill traduit la transmission inexorable de ce traumatisme. La figure du père violent, Glenn Whitehouse, hante le récit de sa présence bestiale. Sa brutalité alcoolique a marqué au fer rouge ses fils, créant un cycle de violence que Wade, malgré ses efforts, ne parvient pas à briser. Le roman questionne ainsi les mécanismes de reproduction de la violence masculine à travers les générations.

Le choix du titre prend alors tout son sens : l’affliction dont souffre Wade n’est pas tant sociale que psychologique, transmise de père en fils comme une malédiction dont la neige et le froid ne sont que la manifestation visible. En faisant de cette déchéance individuelle le miroir d’une Amérique profonde en perdition, Banks signe l’un de ses textes les plus accomplis. Jean-Paul Dubois, Prix Goncourt 2019, parle « d’une œuvre majeure ».

L’adaptation cinématographique par Paul Schrader en 1997 a valu l’Oscar du meilleur second rôle à James Coburn pour son interprétation du père, tandis que Nick Nolte incarnait Wade. Le film conserve la noirceur et l’âpreté du roman tout en resserrant sa focale sur le drame familial.

Aux éditions BABEL ; 544 pages.

5. Sous le règne de Bone (1995)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

État de New York, milieu des années 1990. Chappie, 14 ans, vit entre une mère démissionnaire et un beau-père abusif. Crête d’Iroquois sur le crâne et piercings au visage, l’adolescent commence par voler de l’argent à ses parents pour acheter de la marijuana. Après une dispute, il se retrouve à la rue et partage le quotidien de son ami Russ dans un squat occupé par des motards. Un tatouage représentant deux os en croix sur le bras marque sa renaissance sous le nom de Bone.

Sa fuite en avant le mène sur les routes américaines, où il arrache une petite fille des griffes d’un pédophile avant de tomber sur I-Man, un rastafari clandestin qui cultive du cannabis dans un bus scolaire abandonné. Sous l’influence de ce mentor inattendu, Bone s’initie à la philosophie rasta et part pour la Jamaïque. Dans ce pays qui lui était inconnu, il fait la connaissance fortuite de son père biologique, absent depuis près de 10 ans.

Autour du livre

Avec « Sous le règne de Bone », Russell Banks s’inscrit dans la tradition américaine du roman d’apprentissage, tout en renouvelant le genre grâce à une approche contemporaine des thématiques classiques. La filiation avec « L’Attrape-cœurs » de Salinger et « Les aventures de Huckleberry Finn » de Mark Twain saute aux yeux, mais le protagoniste évolue dans un environnement autrement plus âpre, marqué par la drogue, la violence et les abus.

Paru en 1995, ce texte expose sans fard la déliquescence du rêve américain à travers les errances d’un adolescent de quatorze ans. Banks y dépeint une Amérique démissionnaire face à ses enfants, une société qui ne propose aucun avenir à sa jeunesse désœuvrée. Les « mall rats », ces jeunes qui traînent dans les centres commerciaux, symbolisent cette génération perdue, privée de repères et livrée à elle-même.

La construction du récit en deux parties – l’Amérique puis la Jamaïque – permet d’opposer deux mondes : celui de la consommation effrénée et du matérialisme à outrance, et celui d’une spiritualité rasta portée par le personnage d’I-Man. Cette dualité structure l’apprentissage du jeune Chappie/Bone, tiraillé entre différents modèles et influences.

La narration à la première personne adopte le langage des adolescents sans jamais tomber dans la caricature. Banks maîtrise l’art délicat de faire parler un narrateur de quatorze ans tout en maintenant une profondeur philosophique qui transcende l’âge du protagoniste. Les réflexions sur le bien et le mal, sur l’identité et la quête de soi émaillent le récit sans jamais paraître artificielles.

Le choix du tatouage comme marqueur identitaire illustre parfaitement cette quête existentielle : « Un tatouage vous fait ce genre de chose : il vous fait penser à votre corps comme à un costume particulier que vous pouvez mettre et enlever chaque fois que vous en avez envie. » Cette métamorphose physique accompagne l’évolution intérieure du personnage.

La sortie du livre a suscité la controverse aux États-Unis, notamment en raison des descriptions explicites de consommation de drogue et d’abus sexuels impliquant un narrateur si jeune. Pourtant, loin de faire l’apologie de ces comportements, Banks dresse le portrait lucide d’une société qui abandonne ses enfants à leur sort. Comme il le confie lui-même : « La défaillance de la société à sauver ses enfants constitue la principale tragédie méconnue de notre temps. »

Cette dimension sociale trouve son origine dans la propre expérience du romancier. Issu d’un milieu modeste du Massachusetts, Banks a lui-même connu l’abandon et la pauvreté durant ses vingt premières années. Sa propre relation difficile avec une mère qu’il qualifie de narcissique transparaît dans le roman à travers le personnage de la mère de Chappie.

La réception critique s’est révélée contrastée lors de la parution. Si certains ont salué la justesse du ton et la puissance du propos social, d’autres ont critiqué l’invraisemblance de certains rebondissements, particulièrement dans la partie jamaïcaine. Néanmoins, « Sous le règne de Bone » s’est imposé comme une œuvre majeure dans la tradition du roman d’apprentissage américain.

Aux éditions BABEL ; 448 pages.

6. Pourfendeur de nuages (1998)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À la fin du XIXe siècle, Owen Brown, dernier fils survivant du célèbre abolitionniste John Brown, reçoit une lettre d’une étudiante qui prépare une biographie de son père. Dans sa réponse, il livre ses souvenirs des années 1830-1850, quand sa famille luttait contre l’esclavage. Une existence nomade les a menés de l’Ohio au Kansas, avant de s’établir dans une ferme des Adirondacks, où leur maison est devenue un refuge secret pour les esclaves en fuite vers le Canada.

Le récit d’Owen dévoile un John Brown bien différent du héros mythifié par l’Histoire : un père autoritaire, obsédé par la Bible, qui dirige sa famille d’une main de fer. Sous son apparente droiture morale se cache un homme complexe, porté par une foi absolue en sa mission divine. Cette conviction le pousse à des actes de plus en plus radicaux, jusqu’aux massacres du Kansas et à l’attaque suicidaire de Harper’s Ferry qui causera sa perte.

Autour du livre

À travers le prisme d’Owen Brown, dernier fils survivant de l’abolitionniste John Brown, Russell Banks construit un récit qui transcende la simple biographie historique. L’imposant pavé de 880 pages navigue entre chronique familiale et fresque historique des années précédant la guerre de Sécession américaine.

La narration s’articule autour d’une longue lettre qu’Owen adresse à Miss Mayo, assistante d’un historien préparant une biographie de John Brown. Cette construction narrative permet d’éclairer sous un jour nouveau la figure controversée de l’abolitionniste : ni hagiographie ni réquisitoire, le texte dévoile la complexité d’un homme tiraillé entre sa mission divine autoproclamée et ses responsabilités familiales.

Banks façonne avec maestria le portrait psychologique d’Owen, narrateur tourmenté dont la fiabilité reste constamment sujette à caution. Sa confession tardive, entrecoupée de digressions et d’analyses de ses propres conflits intérieurs, témoigne d’une relation père-fils pathologique où l’admiration se mêle à la haine. Cette ambivalence constitue la force motrice du récit.

Le cadre géographique occupe une place prépondérante : les Adirondacks et le mont Tahawus – le « pourfendeur de nuages » qui donne son titre au roman – se dressent comme des présences tutélaires, symboles de la grandeur et de l’âpreté de l’Amérique pionnière. Banks excelle dans la description de cette nature sauvage qui forge les hommes autant qu’elle les écrase.

Le roman interroge les fondements du fanatisme religieux et politique. John Brown, patriarche charismatique gouvernant sa famille d’une main de fer au nom de Dieu, incarne cette fine ligne qui sépare l’idéalisme du terrorisme. Son basculement progressif vers la violence extrême pose la question universelle de la légitimité des moyens face à une cause juste.

Finaliste du Prix Pulitzer et du PEN/Faulkner Award, « Pourfendeur de nuages » s’inscrit dans la tradition des grandes épopées américaines. Le projet d’adaptation cinématographique par Martin Scorsese et Raoul Peck pour HBO en 2002, bien que non concrétisé, témoigne de la puissance dramatique de l’œuvre.

La critique anglo-saxonne a largement salué l’ampleur et l’ambition du roman. Tom Cox, dans The Guardian, l’a notamment sélectionné parmi les « classiques méconnus de la littérature américaine ». Toutefois, certains lecteurs pointent des longueurs et une narration parfois laborieuse, notamment dans les passages consacrés aux déboires financiers de la famille Brown.

Aux éditions BABEL ; 880 pages.

7. Lointain souvenir de la peau (2011)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la ville fictive de Calusa en Floride, le Kid, 21 ans, vit sous un viaduc avec pour seule compagnie un iguane baptisé Iggy. Condamné pour délinquance sexuelle après être tombé dans un piège tendu sur Internet, il porte un bracelet électronique et n’a pas le droit d’approcher à moins de 800 mètres tout lieu fréquenté par des enfants. Avec d’autres parias comme lui, il survit dans ce no man’s land urbain, seul endroit de la ville compatible avec les restrictions imposées aux délinquants sexuels.

Un jour, un mystérieux professeur d’université obèse se présente à lui. Sociologue brillant, il souhaite étudier le cas du Kid et comprendre les mécanismes qui transforment certains individus en déviants sexuels. Une relation ambiguë s’installe entre les deux hommes. Le sociologue prend le Kid sous son aile et tente de le réinsérer socialement. Mais derrière sa façade de bon samaritain bienveillant, le professeur cache peut-être des intentions troubles.

Autour du livre

Russell Banks construit son récit autour d’une réalité sociale méconnue : l’existence de campements de délinquants sexuels sous les viaducs de Floride, seuls endroits où la loi leur permet de résider. Cette situation, inspirée du campement réel du Julia Tuttle Causeway à Miami, sert de point d’ancrage à une réflexion plus vaste sur la société américaine contemporaine et ses contradictions.

Le choix audacieux d’un protagoniste condamné pour délit sexuel, qui plus est addict à la pornographie, permet à Banks d’interroger les paradoxes d’une Amérique qui sexualise ses enfants tout en bannissant ceux qui transgressent les interdits. La construction du personnage du Kid évite soigneusement tout manichéisme : ni monstre ni victime innocente, il incarne la complexité d’une génération née dans l’ère numérique, où la frontière entre virtuel et réel s’estompe dangereusement.

Les références explicites à « L’Île au trésor » et à « Huckleberry Finn » inscrivent « Lointain souvenir de la peau » dans la tradition du roman d’apprentissage américain. Le personnage du Professeur, dont l’ambiguïté rappelle celle de Long John Silver, accompagne le Kid dans sa maturation tout en maintenant une part d’ombre qui nourrit la tension narrative jusqu’aux dernières pages.

Banks déploie une structure en cinq parties qui fait écho à l’obsession du rangement de son protagoniste. Cette architecture rigoureuse dissimule pourtant un foisonnement thématique où s’entremêlent questionnements moraux, critique sociale et réflexion sur la nature humaine. La narration au présent, alternant entre différents points de vue, maintient une proximité troublante avec des personnages que tout pousse à tenir à distance.

La dimension sociale du roman ne se limite pas à la dénonciation d’un système pénal déshumanisant. Banks interroge plus largement la façon dont la société américaine traite ses marginaux, tout en pointant les mécanismes qui produisent cette marginalité. L’omniprésence d’Internet et de la pornographie dans la vie du Kid soulève des questions sur la responsabilité collective dans la création de nouveaux types de déviances.

« Lointain souvenir de la peau » s’inscrit dans la continuité des préoccupations sociales de Banks, déjà présentes dans « De beaux lendemains » ou « American Darling », tout en marquant une évolution dans son traitement des personnages marginaux. Sa façon d’aborder la délinquance sexuelle, sans complaisance mais avec nuance, en fait une œuvre singulière dans la littérature américaine contemporaine. Initialement envisagé pour une adaptation cinématographique, le roman a suscité l’intérêt d’Hollywood avant que le projet ne soit abandonné.

Aux éditions BABEL ; 544 pages.

8. Le royaume enchanté (2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1971, Harley Mann, 81 ans, confie à son magnétophone l’histoire de son adolescence dans une communauté religieuse de Floride. Nous sommes en 1901. Après la mort de leur père, sa mère et ses quatre frères et sœurs quittent leur colonie socialiste de Géorgie pour s’installer à la plantation Rosewell. Ils y découvrent des conditions proches de l’esclavage. La famille trouve ensuite refuge auprès des Shakers de Nouvelle-Béthanie, une secte protestante qui prône l’abstinence sexuelle et la séparation stricte entre hommes et femmes.

Le jeune Harley, treize ans, se plie aux règles strictes de ce « royaume enchanté ». Mais sa rencontre avec Sadie Pratt, une pensionnaire tuberculeuse de vingt ans, fait vaciller ses certitudes. Son obsession amoureuse grandissante le pousse à défier les interdits de la communauté. Entre hypocrisie et trahison, son histoire d’amour impossible aura des répercussions tragiques sur l’ensemble du groupe.

Autour du livre

Dernier opus de Russell Banks publié quelques mois avant sa mort en janvier 2023, « Le royaume enchanté » mobilise un dispositif narratif singulier : des bandes magnétiques retrouvées dans une bibliothèque de Floride, sur lesquelles un certain Harley Mann aurait enregistré ses confessions en 1971. Ce procédé permet à Banks de tisser une trame entre fiction et réalité historique, en s’appuyant sur l’existence avérée d’une communauté Shaker dans la région qui deviendra plus tard le site de Disney World.

Cette métamorphose d’un territoire – d’une colonie religieuse austère à un parc d’attractions – symbolise les contradictions profondes qui traversent l’histoire américaine. À travers le récit d’Harley Mann, Banks interroge les fondements mêmes du rêve américain : l’idéalisme religieux se heurte au matérialisme triomphant, la quête spirituelle se mue en entreprise commerciale.

Le contraste saisissant entre les trois communautés successives habitées par Harley – les Ruskinites socialistes, la plantation esclavagiste de Rosewell, et la colonie Shaker de Nouvelle-Béthanie – permet à Banks de dresser un portrait sans concession des utopies américaines et de leurs dérives. La rigidité morale des Shakers, avec leur pratique du célibat obligatoire et leur séparation stricte des sexes, entre en collision frontale avec les pulsions naturelles incarnées par l’amour d’Harley pour Sadie. L’hypocrisie qui gangrène la communauté Shaker préfigure celle d’une nation entière, où les idéaux les plus nobles masquent souvent des réalités plus sordides.

La structure même du récit, avec ses quinze bobines magnétiques, crée un effet de mise à distance qui renforce la dimension mémorielle. Le vieil Harley qui se confesse en 1971 pose un regard à la fois lucide et mélancolique sur son passé, conscient d’avoir participé à la destruction de ce en quoi il ne croyait pourtant pas vraiment. Sa trajectoire – de membre d’une communauté utopiste à spéculateur immobilier ayant contribué à l’avènement de Disney World – incarne les paradoxes du capitalisme américain.

Les critiques soulignent la dimension crépusculaire de ce roman testament. Banks y déploie les thèmes qui ont jalonné son œuvre – la quête spirituelle, la tentation du pouvoir, les ravages du matérialisme – tout en y ajoutant une réflexion sur la mémoire et la transmission. La fin de la communauté Shaker, précipitée par les actions d’Harley, symbolise aussi la fin d’une certaine Amérique, remplacée par les mirages de la société de consommation. Les questionnements d’Harley sur la vérité, la culpabilité et la rédemption trouvent un écho particulier dans notre époque de « post-vérité ». La transformation de la Nouvelle-Béthanie en royaume Disney prend ainsi une dimension prophétique : elle annonce le triomphe du divertissement sur la spiritualité, du paraître sur l’être.

Aux éditions ACTES SUD ; 400 pages.

9. La Réserve (2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En juillet 1936, dans le cadre majestueux des Adirondacks, une réserve naturelle privée au nord-est de l’État de New York, le peintre Jordan Groves pose son hydravion sur un lac pour rendre visite à la famille Cole. Cette soirée marque sa première rencontre avec Vanessa Cole, la fille adoptive d’un éminent neurochirurgien new-yorkais. Jordan, marié et père de deux enfants, résiste d’abord à l’attraction qu’exerce sur lui cette jeune femme à la réputation sulfureuse, déjà trois fois divorcée.

La mort soudaine du Dr Cole bouleverse l’équilibre fragile de ce microcosme. Vanessa, que sa mère souhaite faire interner en Suisse, révèle des secrets troublants sur son enfance. Entre Jordan et elle naît une liaison passionnée aux conséquences dramatiques. En arrière-plan, l’Europe s’embrase : la guerre civile espagnole fait rage tandis que le dirigeable Hindenburg traverse l’Atlantique, symbole d’une Allemagne nazie de plus en plus menaçante.

Autour du livre

Dans « La Réserve », Russell Banks délaisse les marginaux et laissés-pour-compte qui peuplent habituellement ses récits pour s’aventurer sur le territoire plus feutré de la haute bourgeoisie new-yorkaise des années 1930. Ce changement radical de milieu social, qui surprend nombre de lecteurs familiers de l’univers de Banks, n’empêche pas l’auteur de poursuivre son exploration des failles et des illusions qui constituent la trame de notre existence.

Les Adirondacks, région sauvage du nord-est des États-Unis où se déroule l’intrigue, symbolisent à eux seuls le mensonge sur lequel repose toute la société dépeinte dans le roman. Cette nature préservée n’est qu’un décor artificiel, un terrain de jeu pour privilégiés qui en ont exclu la population locale, réduite au rôle de domestiques et de guides. Banks dévoile la mécanique perverse d’un système où même la wilderness devient un luxe privatisé.

Le contexte historique de 1936-1937 imprègne la narration : la guerre civile espagnole gronde en arrière-plan, le dirigeable Hindenburg traverse le ciel comme un présage funeste, alors que le nazisme monte en puissance en Europe. Cette toile de fond historique fait écho aux drames intimes qui se nouent entre les personnages, suggérant l’effondrement prochain d’un monde construit sur des apparences.

Les personnages incarnent différentes facettes du mensonge social. Jordan Groves, artiste de gauche qui vit comme un bourgeois tout en méprisant ce milieu, illustre les contradictions d’une certaine intelligentsia américaine. Vanessa Cole, avec sa beauté troublante et sa possible folie, représente les excès d’une classe oisive minée par ses propres névroses. Même l’amour entre Alicia et Hubert apparaît comme un rêve éveillé destiné à se briser au contact de la réalité.

La structure narrative alterne entre le présent de l’action et des fragments elliptiques projetés dans un futur proche, créant un effet de suspense qui tire le roman vers le thriller psychologique. Cette construction sophistiquée permet à Banks de maintenir l’ambiguïté sur la nature exacte des événements et la santé mentale de certains protagonistes.

« La Réserve » divise la critique, certains y voyant un divertissement mondain indigne du Banks militant social, d’autres appréciant au contraire cette incursion dans un territoire nouveau. Cette divergence d’opinions révèle peut-être la réussite paradoxale d’un roman qui, en adoptant les codes du roman mondain, parvient à en faire la critique de l’intérieur.

Aux éditions BABEL ; 384 pages.

10. Oh, Canada (2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Leonard Fife, un documentariste canadien de renom, est dans les derniers instants de sa vie. À 77 ans, rongé par un cancer en phase terminale, il accepte d’être filmé une dernière fois par Malcolm, son ancien élève. Dans son appartement montréalais plongé dans l’obscurité, perfusé et sous morphine, il impose ses conditions : sa femme Emma doit assister au tournage.

L’équipe technique s’attend à un témoignage sur ses films militants, ses combats politiques. Mais Fife détourne le projet vers une confession intime. Il dévoile une vie construite sur des mensonges : avant Emma, il a abandonné deux familles sans explications, laissé des enfants derrière lui. Sa fuite au Canada n’était pas un acte de courage mais une énième dérobade. Les médicaments brouillent sa mémoire, les souvenirs se télescopent. Emma écoute, sidérée, ces révélations sur l’homme qu’elle croyait connaître depuis quatre décennies.

Autour du livre

Cette ultime œuvre de Russell Banks, publiée peu avant sa disparition en 2023, se démarque par sa construction narrative singulière qui emprunte aux codes du cinéma documentaire. Dans un appartement montréalais transformé en studio de fortune, le temps d’une journée, Leonard Fife livre ses confessions face caméra. La mise en scène choisie – un visage éclairé se détachant dans l’obscurité – souligne métaphoriquement l’ambiguïté entre mémoire et fiction qui traverse le récit.

Les choix narratifs reflètent la complexité du dispositif : le texte alterne entre les séquences du tournage et les réminiscences de Fife, une temporalité mouvante où présent et passé s’entremêlent. Cette structure morcelée traduit la désorientation du protagoniste, entre effets des médicaments et défaillances de la mémoire. Le mal qui ronge son corps trouve ainsi un écho dans la fragmentation du récit.

La question de la vérité constitue le nœud central de l’intrigue. Fife prétend vouloir révéler enfin qui il est réellement, mais son statut de narrateur non fiable sème constamment le doute. Les interventions d’Emma, son épouse, qui réfute certains de ses souvenirs, ajoutent une épaisseur supplémentaire d’incertitude. Cette ambivalence s’inscrit dans une réflexion plus large sur la nature même du souvenir et sa part de reconstruction.

La dimension métafictionnelle s’affirme également à travers le parallèle entre le documentariste filmé et l’écrivain. Banks questionne les mécanismes de la création artistique et la frontière poreuse entre réalité et fiction. Le choix du 1er avril comme date du tournage apparaît comme un clin d’œil ironique qui invite à la méfiance.

Des correspondances troublantes émergent d’ailleurs entre l’auteur et son personnage. Banks, comme Fife, a quitté les États-Unis pour le Canada durant la guerre du Vietnam. Certains épisodes relatés dans l’essai « Voyager » de Banks se retrouvent presque mot pour mot dans les confessions de Fife, notamment concernant les mariages ratés et les abandons. Cette proximité autobiographique ajoute une strate supplémentaire à la réflexion sur la véracité du récit.

Le cadre historique de la guerre du Vietnam et de l’exil des objecteurs de conscience au Canada sert de toile de fond à une interrogation plus intime sur la lâcheté et la fuite. À travers le personnage de Fife, Banks dresse le portrait d’une génération qui a préféré l’exil à l’engagement sur place, comme le souligne l’apparition de Joan Baez venue leur en faire le reproche.

« Oh, Canada » s’inscrit dans la lignée des romans américains centrés sur les rites de passage d’hommes blancs de la classe moyenne, à l’instar de John Updike ou John Cheever. Mais Banks subvertit les codes du genre en livrant un anti-héros qui déconstruit lui-même sa légende. La confession finale apparaît moins comme une quête de rédemption que comme un ultime acte de création. La conscience aiguë de la mort imminente teinte chaque souvenir d’une gravité particulière. Cette course contre la montre transforme l’exercice de mémoire en une dernière tentative de donner sens à une existence.

Le roman se clôt sur une note d’incertitude qui laisse le lecteur dans le doute quant à la véracité des révélations de Fife. Cette irrésolution finale souligne l’impossibilité d’atteindre une vérité objective et l’inévitable part de fiction dans tout récit de vie.

Aux éditions BABEL ; 432 pages.