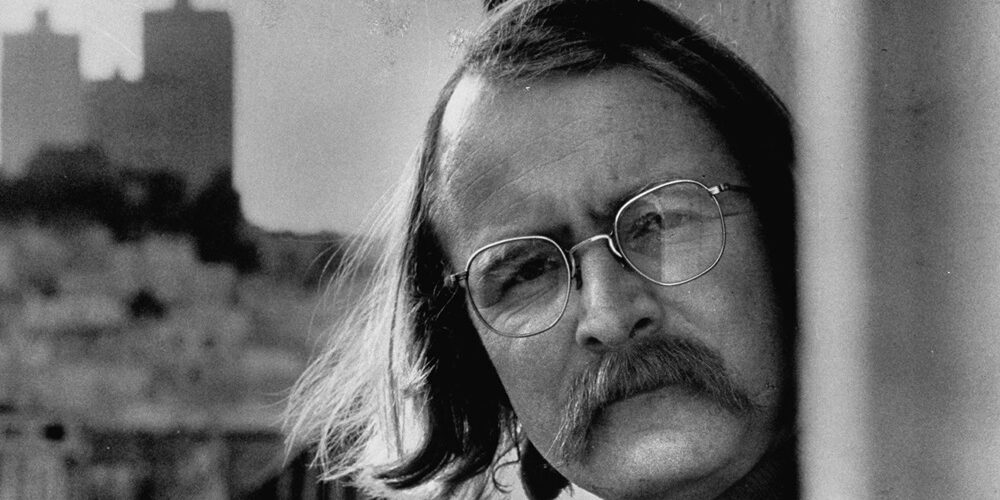

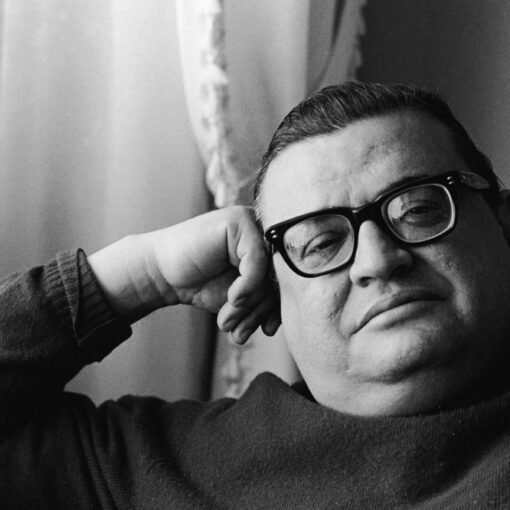

Richard Brautigan naît le 30 janvier 1935 à Tacoma, dans l’État de Washington. Son enfance est marquée par la pauvreté et l’instabilité : sa mère enchaîne les relations avec différents hommes, la famille déménage fréquemment. Le jeune Richard trouve refuge dans l’écriture dès l’adolescence, encouragé par une professeure qui lui fait découvrir Emily Dickinson et William Carlos Williams.

À vingt ans, après un bref séjour en hôpital psychiatrique où il subit des électrochocs, il quitte l’Oregon pour San Francisco. Là, il s’intègre à la scène littéraire locale et côtoie les artistes de la Beat Generation. Il publie ses premiers recueils de poésie et se marie avec Virginia Dionne Alder, avec qui il a une fille, Ianthe.

La consécration arrive en 1967 avec la publication de « La pêche à la truite en Amérique », qui devient un best-seller international. Brautigan est alors propulsé comme figure emblématique de la contre-culture hippie. Dans les années qui suivent, il publie plusieurs romans qui mélangent les genres et jouent avec les codes littéraires.

Mais le succès est éphémère. Alors que les critiques se font plus dures et que les ventes déclinent, Brautigan trouve refuge dans l’alcool. Il partage désormais sa vie entre sa maison de Bolinas en Californie, un ranch dans le Montana et de fréquents séjours au Japon, où il épouse brièvement Akiko Yoshimura.

De plus en plus isolé, dépressif, il met fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête en septembre 1984, dans sa maison de Bolinas. Son corps n’est découvert qu’un mois plus tard. Il laisse derrière lui une œuvre singulière, mêlant poésie et prose dans un style singulier fait de métaphores et d’humour décalé, qui influence encore aujourd’hui de nombreux écrivains à travers le monde.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Un privé à Babylone (1977)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

San Francisco, 1942. C. Card est un détective privé sans le sou qui vit dans un taudis crasseux. Il n’a ni bureau, ni secrétaire, ni voiture. Son seul bien est un revolver – sans balles. Quand une mystérieuse cliente lui propose une mission à 1000 dollars, il entrevoit enfin une chance de sortir de la misère. La mission semble simple : subtiliser un cadavre à la morgue. Mais avant même de pouvoir s’y atteler, il doit d’abord trouver des munitions pour son arme.

S’engage alors une quête tragicomique dans les rues de San Francisco. Card sollicite tour à tour sa mère (qui le tient pour responsable de la mort de son père), son ancien instructeur de police (qui le méprise pour avoir raté son examen) et son ami Pilon, employé à la morgue. Entre deux errances, il s’évade régulièrement dans un monde imaginaire : Babylone, où il se rêve en détective adulé, secondé par une ravissante secrétaire.

Autour du livre

Quatrième roman parodique de Brautigan, « Un privé à Babylone » s’inscrit dans sa démarche de détournement des genres littéraires. Après le western avec « Un général sudiste de Big Sur », il s’attaque ici aux codes du roman noir et du roman de gare. Dix ans avant sa publication, Brautigan avait déjà écrit un roman de science-fiction intitulé « The God of the Martians », préfigurant son goût pour le mélange des genres.

Les dialogues mordants et les scènes cocasses – notamment à la morgue – s’entremêlent aux échappées oniriques vers Babylone. Cette dimension fantasmatique permet à C. Card d’échapper à sa condition misérable : dans ses rêves, il devient un héros adulé sous le règne de Nabuchodonosor, en -596 avant J.C. Le nom même du personnage constitue un double jeu de mots : « C. Card » peut se lire comme « see card » (voir carte), suggérant son incapacité à cacher son jeu, mais fait aussi écho à l’expression « he’s such a card » (quel drôle de numéro).

L’alternance entre le San Francisco de 1942 et la Babylone antique crée un contraste saisissant entre la réalité sordide du protagoniste et ses aspirations. Cette structure narrative en courts chapitres dynamise le récit tout en soulignant l’absurdité des situations. Sous ses aspects burlesques, « Un privé à Babylone » interroge la frontière entre réel et imaginaire, entre lucidité et folie. Le personnage de Card incarne un artiste raté qui trouve refuge dans ses rêveries créatives – peut-être un écho à la propre vie de Brautigan.

Premier roman de l’auteur traduit en français par Marc Chénetier en 1981, le livre suscite des réactions contrastées. Claude Klotz salue ce « polar à la sauce ketchup-moutarde (beaucoup plus de moutarde) » qui réinvente les clichés du genre « en mode pop’art ». L’écrivain Philippe Jaenada le considère comme l’œuvre d’un « auteur farfelu », tandis que certains critiques y voient une parenté avec Boris Vian pour son usage décalé du langage. Dédié à son agent littéraire Helen Brann, « Un privé à Babylone » témoigne de l’influence durable de la Beat Generation sur Brautigan.

Aux éditions BOURGOIS ; 230 pages.

2. La pêche à la truite en Amérique (1967)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« La pêche à la truite en Amérique », écrit par Richard Brautigan en 1961 mais publié en 1967, dépeint les pérégrinations d’un narrateur entre son enfance dans le Nord-Ouest américain, sa vie à San Francisco et un séjour de camping en Idaho avec sa femme et sa fille. Sa quête apparente de lieux propices à la pêche à la truite se heurte constamment à l’absurde : il découvre une casse où l’on vend des morceaux de ruisseau au mètre, tombe sur des chutes d’eau qui ne sont que des escaliers, et finit par devenir lui-même une truite mangeant son propre appât.

Le livre se compose d’une série d’anecdotes et de chapitres courts où l’expression « La pêche à la truite en Amérique » prend des sens multiples : c’est tour à tour le titre du livre, un personnage, un hôtel, l’acte même de pêcher. Ces métamorphoses créent un jeu de miroirs où la quête initiale de pêche se transforme en méditation décalée sur l’Amérique contemporaine. Des objets symboliques – un pot de mayonnaise, une statue de Benjamin Franklin, des truites – reviennent comme des refrains tout au long du texte. La partie de pêche vire à l’odyssée surréaliste.

Autour du livre

« La pêche à la truite en Amérique » s’impose comme une œuvre phare de la contre-culture américaine des années 60, avec plus de deux millions d’exemplaires vendus après sa publication en 1967. Malgré ce succès tardif, le manuscrit avait été achevé dès 1961, faisant de ce texte le premier roman de Brautigan, bien que « Un général sudiste de Big Sur » ait été publié avant.

La genèse du livre se révèle particulièrement intéressante : la majorité des chapitres ont été rédigés durant l’été 1961, lors d’un séjour en camping dans l’Idaho avec sa femme et sa fille. Le poète Jack Spicer a joué un rôle crucial dans sa création, en aidant Brautigan à réviser et éditer le texte, tout en organisant des lectures publiques pour le promouvoir. Un extrait est d’abord paru dans l’Evergreen Review en 1963, avant la publication intégrale quatre ans plus tard.

La couverture originale, devenue iconique, montre Brautigan aux côtés de Michaela Le Grand – qu’il surnommait sa « Muse » – photographiés par Erik Weber devant la statue de Benjamin Franklin dans le Washington Square Park de San Francisco. Cette image prend une dimension méta-narrative puisque le premier chapitre lui est entièrement consacré, la transformant en élément narratif à part entière.

L’impact culturel de « La pêche à la truite en Amérique » dépasse largement le cadre littéraire. En 1972, l’astronaute Jack Schmitt baptise un cratère lunaire « Shorty », en référence à l’un des personnages. Plus surprenant encore, en 1994, un adolescent californien, Peter Eastman Jr., change légalement son nom en « Trout Fishing in America ». La même année, un couple décide de donner ce nom à leur nouveau-né, prouvant la résonance durable de l’œuvre dans l’imaginaire américain.

En 2003, les éditions Arion Press publient une édition de luxe incluant une préface de Ron Loewinsohn et une lithographie en couleur de Wayne Thiebaud. Cette publication témoigne de la place singulière qu’occupe ce texte dans le panthéon littéraire américain, entre expérimentation formelle et critique sociale voilée de la société américaine contemporaine.

Aux éditions BOURGOIS ; 384 pages.

3. Sucre de pastèque (1968)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un monde post-apocalyptique où le soleil change de couleur chaque jour, une communauté s’organise autour d’une bâtisse centrale nommée iDEATH. Les habitants y fabriquent la plupart de leurs biens à partir de sucre de pastèque, même si le bois de pin et la pierre servent aussi de matériaux de construction. Le narrateur, qui ne révèle jamais son nom, vit dans une cabane près d’iDEATH, où travaille sa compagne Pauline.

Cette quiétude apparente cache des tensions. Vingt ans plus tôt, la communauté a dû affronter des tigres doués de parole qui dévoraient les habitants – dont les parents du narrateur. Plus récemment, le groupe s’est déchiré avec le départ d’inBOIL, un rebelle parti vivre près des « Œuvres Oubliées », un immense dépotoir renfermant les reliques du monde d’avant. Margaret, l’ex-petite amie du narrateur, s’est rapprochée d’inBOIL et de ses disciples, qui fabriquent du whisky. Le conflit atteint son paroxysme quand inBOIL revient avec ses fidèles, prétendant dévoiler la véritable nature d’iDEATH.

Autour du livre

Cette méditation sur une société post-apocalyptique s’inscrit au cœur du mouvement contre-culturel des années 1960. Rédigé en seulement 60 jours en 1964 avant d’être publié en 1968, « Sucre de pastèque » se nourrit de l’expérience de Brautigan à Bolinas, une ville californienne réputée pour son mode de vie communautaire et insulaire.

La communauté iDEATH peut se lire comme une nouvelle version du jardin d’Éden, où la nature et la technologie se mêlent harmonieusement. Le bâtiment central n’écrase pas l’environnement mais l’intègre, abritant arbres, rochers et même une rivière. Cette utopie pastorale se teinte pourtant d’une profonde ambiguïté : la critique littéraire Carolyn Kelly y décèle une parodie du genre pastoral, une réponse ironique au monde mécaniste et déshumanisé de l’époque qui ne parvient pas davantage à convaincre.

L’héritage du livre se manifeste dans plusieurs domaines. De nombreuses communes s’en sont inspirées, comme Total Loss Farm dans le Vermont. La musique contemporaine s’en empare également : les Klaxons y consacrent leur chanson « Forgotten Works », Neko Case compose « Margaret versus Pauline », et Harry Styles avoue avoir tiré le titre « Watermelon Sugar » de sa lecture. Dean Koontz y fait référence dans « One Door Away from Heaven » à travers un personnage persuadé que le livre renferme les secrets de l’univers. En Estonie, l’ouvrage a même donné son nom de scène au musicien InBoil et à son groupe InBoiler.

Ce succès persistant tient peut-être à l’équilibre subtil entre simplicité apparente et complexité sous-jacente. Comme le souligne le critique Patrick Morrow, une lecture ironique reste possible mais se heurte à la nature même de la fable, traditionnellement plus préoccupée par les enjeux moraux que par l’analyse psychologique des personnages.

Aux éditions BOURGOIS ; 384 pages.

4. L’avortement (1971)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

San Francisco, 1966. Un bibliothécaire de 31 ans n’a pas quitté sa bibliothèque depuis trois ans. Cette institution hors du commun ne prête pas de livres – elle les reçoit. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, une clochette d’argent retentit pour annoncer l’arrivée d’un nouveau manuscrit refusé par les éditeurs. Des enfants y déposent leurs histoires griffonnées au crayon, des adolescents leurs poèmes, des vieillards leurs mémoires – tous ces textes que personne ne lira jamais.

La routine du bibliothécaire bascule le jour où Vida franchit le seuil. Cette jeune femme d’une beauté stupéfiante vient confier un manuscrit dans lequel elle exprime sa haine pour son propre corps, ce corps qui lui vaut le harcèlement des hommes et la jalousie des femmes. Entre ces deux êtres singuliers naît une histoire d’amour. Mais bientôt Vida tombe enceinte. Le couple décide de se rendre à Tijuana où l’avortement y est légal, laissant la bibliothèque aux bons soins de Foster, un ami excentrique.

Autour du livre

En novembre 1965, Brautigan commence à rassembler des notes pour un projet intitulé « The American Experience by Richard Brautigan ». La première phrase pose d’emblée son ambition : « L’expérience américaine est une opération illégale dans ce pays : l’avortement. C’est notre histoire. Il y en a des milliers comme nous en Amérique […] dans chaque État, dans chaque ville. »

Le texte final s’inspire directement d’un voyage à Tijuana effectué par l’auteur en mars 1966. Comme son narrateur, Brautigan emprunte le vol 840 de la Pacific Southwest Airlines jusqu’à San Diego – son premier voyage en avion. Cette expérience se transforme en vingt-et-une pages de notes qui nourrissent le manuscrit. Le personnage de Vida s’inspire quant à lui de Janice Meissner, la petite amie de Brautigan à l’époque de l’écriture.

La bibliothèque imaginée par Brautigan prend vie en 1990 sous l’impulsion du photographe Todd R. Lockwood. Installée dans une section de la Fletcher Free Library de Burlington, dans le Vermont, elle accueille uniquement des manuscrits non publiés – 325 en 2004. En 2010, la collection déménage au Clark County Historical Museum de Vancouver, dans l’État de Washington. Le bâtiment, une bibliothèque Carnegie semblable à celle de San Francisco qui sert de modèle dans le roman, perpétue ainsi l’héritage de cette œuvre singulière.

L’histoire de cette bibliothèque atypique inspire d’autres créateurs : David Foenkinos y fait référence dans « Le Mystère Henri Pick », tandis que NPR lui consacre l’épisode 664 de « This American Life ». Dans ce podcast, Todd Lockwood raconte comment le film « Field of Dreams » l’a poussé à concrétiser le projet. Lors d’une rencontre avec W.P. Kinsella, l’auteur de « Shoeless Joe » dont est tiré le film, celui-ci confie que l’écriture de son roman doit tout à sa lecture de Brautigan. Une coïncidence troublante unit les deux écrivains : tous deux meurent un 16 septembre, à trente-deux ans d’intervalle.

Sans jamais verser dans le mélodrame, « L’avortement » aborde avec une remarquable économie de moyens un sujet brûlant dans l’Amérique des années 1960. La décision d’avorter surgit naturellement dans le récit, guidée par une « douce nécessité ». Cette approche décomplexée tranche avec le traitement habituel de ce thème controversé dans la littérature américaine.

Aux éditions POINTS ; 208 pages.

5. Mémoires sauvés du vent (1982)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1979, un homme de quarante-quatre ans revit les souvenirs de son enfance dans l’Oregon des années 1940. Issu d’une famille pauvre, il subsiste grâce à l’aide sociale aux côtés de sa mère et ses deux sœurs, changeant régulièrement de logement. Pour gagner un peu d’argent, il ramasse des bouteilles vides et les revend. Son refuge : un étang où il pêche, fasciné par un couple qui y installe quotidiennement un improbable salon en plein air.

Sa vie bascule le 17 février 1948. Ce jour-là, avec les quelques dollars en poche, il hésite entre s’acheter un hamburger ou des munitions pour son fusil. Son choix se porte sur les balles. Dans un verger abandonné, alors qu’il tire sur des pommes avec son ami David, l’impensable survient : une balle perdue atteint mortellement son camarade. Bien qu’acquitté, le jeune garçon et son entourage subissent l’opprobre de la communauté. La situation devient intenable, forçant la famille à déménager.

Autour du livre

Sorti en 1982, « Mémoires sauvés du vent » s’inscrit dans une période sombre pour Richard Brautigan. Sa popularité, à son apogée dans les années 1960-1970, s’est effondrée. Les lectures publiques dans les universités n’attirent plus qu’un maigre public, et les étudiants ignorent jusqu’à son nom. Son alcoolisme s’aggrave, ses amis s’éloignent.

Cette chute tragique transparaît dans la construction même du récit, où trois temporalités s’entremêlent : 1979 et le narrateur de 44 ans, 1947 avec le couple qui pêche près de l’étang, et les différents moments d’une enfance marquée par la mort. La répétition lancinante des vers « So the Wind Won’t Blow It All Away // Dust… American… Dust » à la fin de chaque chapitre souligne cette obsession pour les êtres marginaux, ces « poussières d’Amérique » qui mènent pourtant des vies satisfaites en marge de la société.

La part autobiographique du livre fait débat. Si certains éléments concordent – l’âge, l’Oregon comme cadre, le surnom « Whitey », l’enfance pauvre sous assistance sociale – l’incident central du tir accidentel reste mystérieux. Toutefois, Keith Abbott, futur biographe de Brautigan, rapporte une conversation significative : en 1976, l’écrivain lui montre une carabine et propose de tirer sur des canettes. Quand Abbott accepte, Brautigan se rétracte : « Je ne tire plus avec quelqu’un. J’ai eu un accident quand j’étais jeune. »

Les critiques se divisent sur ce dernier livre publié du vivant de Brautigan. Certains y voient son chef-d’œuvre, d’autres regrettent une écriture « au timing raté ». La traductrice japonaise Fujimoto Kazuko, qui a refusé de le traduire par manque de temps, le classe parmi ses œuvres préférées aux côtés de « La pêche à la truite en Amérique » et « La vengeance de la pelouse ». Le livre connaît une adaptation en court-métrage en 2000 par Swensen Productions, présenté aux festivals de New York et Los Angeles.

Deux ans après sa publication, Brautigan met fin à ses jours. Son corps est découvert entouré de bouteilles d’alcool, d’un revolver calibre 44 et de nombreux manuscrits, dont certains presque achevés. Son suicide donne une résonance particulière à la phrase du narrateur de 44 ans qui évoque « la mort qui approche », seule allusion possible à cette fin tragique dans un livre qui refuse le pathos pour préférer la simplicité des souvenirs.

Aux éditions BOURGOIS ; 176 pages.