David Foenkinos est un écrivain et réalisateur français né le 28 octobre 1974 à Paris. Son parcours littéraire débute de manière singulière : à seize ans, une grave infection de la plèvre le contraint à une longue hospitalisation, période durant laquelle il découvre véritablement la lecture et développe ses passions artistiques.

Après des études de lettres à la Sorbonne et une formation en musique jazz, il travaille comme professeur de guitare et serveur avant de se consacrer à l’écriture. Son premier roman, « Inversion de l’idiotie », est publié par Gallimard en 2002 et reçoit le prix François-Mauriac.

Sa carrière connaît un premier succès avec « Le potentiel érotique de ma femme » (prix Roger-Nimier, 2004), mais c’est « La délicatesse » (2009) qui le propulse véritablement sur le devant de la scène littéraire. Sa consécration arrive en 2014 avec « Charlotte », roman qui obtient le prix Renaudot et le Goncourt des lycéens.

Parallèlement à sa carrière d’écrivain, il travaille dans le cinéma, notamment en co-réalisant avec son frère Stéphane l’adaptation de « La délicatesse » en 2011. Ses romans, traduits dans une quarantaine de langues, abordent des thèmes divers avec un style souvent teinté d’humour.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

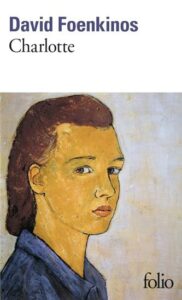

1. Charlotte (2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Berlin, 1917. Charlotte Salomon voit le jour dans une famille juive cultivée, dans laquelle la mélancolie se transmet comme une malédiction. Elle apprend très tôt à lire son prénom sur la tombe de sa tante, morte par suicide. Quelques années plus tard, sa mère emprunte le même chemin tragique. La jeune fille trouve alors refuge dans l’art et le dessin, sous la houlette de sa belle-mère Paula, une chanteuse d’opéra.

Les années 1930 sonnent le glas d’une existence déjà fragile. Malgré son talent reconnu, Charlotte subit les persécutions nazies. Elle quitte l’Allemagne à contrecœur, abandonnant derrière elle son grand amour Alfred. Réfugiée à Villefranche-sur-Mer dans le sud de la France, elle peint sans relâche, comme si elle pressentait que le temps lui était compté. Elle laisse une œuvre monumentale de huit cents gouaches avant d’être dénoncée et déportée.

Autour du livre

À l’origine, David Foenkinos ne parvient pas à écrire deux phrases consécutives sur Charlotte Salomon, tant son obsession pour cette artiste l’étouffe. Cette oppression physique le conduit à adopter une forme singulière : chaque phrase occupe une ligne, créant un long poème en prose qui insuffle au texte son rythme haletant. Cette découverte formelle libère enfin l’écriture, après des années de tâtonnements et de tentatives avortées.

La genèse du livre remonte à 2006, lorsque Foenkinos découvre l’œuvre de Charlotte Salomon au musée d’Art et d’Histoire du judaïsme. Le choc esthétique est immédiat : « Le sentiment d’avoir enfin trouvé ce que je cherchais », confie-t-il. S’ensuit une longue enquête qui le mène sur les traces de l’artiste, de Berlin à Villefranche-sur-Mer. Il visite son école, son appartement, le cabinet du docteur Moridis qui protégea ses œuvres. Ces recherches minutieuses s’entremêlent au récit principal, dans un dialogue entre passé et présent.

Le succès rencontré par le livre témoigne de sa puissance évocatrice : 380 000 exemplaires vendus dès décembre 2014, Prix Renaudot, Prix Goncourt des lycéens, Choix Goncourt de la Pologne. Cette reconnaissance institutionnelle marque un tournant dans la carrière de Foenkinos, jusqu’alors associé à des romans plus légers comme « La délicatesse ».

Les critiques saluent majoritairement cette biographie qui ressuscite une artiste injustement oubliée. Certains y voient même son meilleur livre, celui dont il se dit le plus fier. D’autres, plus rares, lui reprochent une simplicité artificielle ou une présence trop marquée dans le récit. Le choix de la forme poétique divise également : audace stylistique pour les uns, facilité pour les autres.

L’intérêt principal de « Charlotte » réside dans sa capacité à entrelacer trois fils narratifs : le destin tragique d’une famille marquée par les suicides, la montée du nazisme qui broie les destins individuels, et la quête obsessionnelle d’un écrivain hanté par une artiste disparue. Cette structure complexe évite l’écueil du pathos tout en maintenant une tension constante.

En 2015, une édition enrichie paraît chez Folio, augmentée de photographies de Charlotte et de ses proches. Cette version permet au lecteur de mettre un visage sur ce regard qui « nous transperce, nous dévisage, nous interroge, nous inquiète ». Les gouaches de « Leben? oder Theater? », aujourd’hui conservées au musée juif d’Amsterdam, témoignent d’un talent fulgurant brutalement interrompu.

Une histoire d’amour traverse également le récit : celle qui unit Charlotte à Alfred, le professeur de chant de sa belle-mère. Cette passion impossible nourrit son œuvre, comme en attestent les nombreux portraits qu’elle réalise de lui. Le livre retrace ainsi la trajectoire d’une artiste qui transmue sa souffrance en création, jusqu’à son assassinat à Auschwitz en 1943, alors qu’elle portait un enfant.

Aux éditions FOLIO ; 256 pages.

2. Vers la beauté (2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Antoine Duris, professeur d’histoire de l’art aux Beaux-Arts de Lyon, décide un jour de tout quitter. Sans prévenir qui que ce soit, il part s’installer à Paris où il trouve un emploi de gardien au musée d’Orsay. Il y passe ses journées à contempler en silence le portrait de Jeanne Hébuterne de Modigliani. Il s’isole, fuit tout contact social. Mathilde Mattel, la directrice des ressources humaines qui l’a recruté, s’interroge sur les raisons qui ont poussé cet homme cultivé à choisir un poste si modeste.

Si sa rupture récente avec Louise, sa compagne depuis sept ans, pèse sur son moral, un autre drame plus profond le tourmente : celui qui a touché Camille, une brillante étudiante en art dont il fut le professeur. Cette jeune fille au talent prometteur a connu un destin tragique qui hante désormais Antoine.

Autour du livre

« Vers la beauté » s’inscrit dans la continuité thématique de « Charlotte », précédent ouvrage de Foenkinos également centré sur l’art et le tragique. Toutefois, celui-ci se distingue par son ancrage dans la France contemporaine et son traitement des traumatismes modernes.

Le choix du musée d’Orsay comme décor principal ne relève pas du hasard : ancienne gare transformée en musée, ce lieu incarne parfaitement la métamorphose et la renaissance, thèmes centraux du récit. Cette dualité entre passé et présent fait écho à la trajectoire d’Antoine Duris, qui abandonne sa vie d’universitaire pour devenir gardien de salle.

La construction du roman en quatre parties crée une tension narrative qui emprunte aux codes du polar psychologique. Le mystère entourant la fuite d’Antoine maintient le lecteur en haleine, tandis que l’histoire de Camille surgit comme une déflagration au cœur du récit. Cette architecture permet d’aborder frontalement des sujets graves – le viol, le suicide, la culpabilité – tout en les enveloppant dans une réflexion plus large sur le pouvoir salvateur de l’art.

Le portrait de Jeanne Hébuterne par Modigliani occupe une place prépondérante dans « Vers la beauté ». Cette référence établit un parallèle subtil entre le destin tragique de la muse de Modigliani et celui de Camille. Les deux femmes partagent une sensibilité artistique exacerbée et une fin dramatique, créant ainsi un effet de miroir qui amplifie la portée émotionnelle du récit.

À travers le personnage de la DRH Mathilde Mattel, Foenkinos interroge également la possibilité de la rédemption par l’amour. Cette dimension sentimentale, loin d’être accessoire, participe à la réflexion globale sur les différentes formes de guérison possibles face aux blessures de l’existence.

Une particularité formelle notable réside dans l’utilisation systématique de notes de bas de page, procédé qui divise la critique. Certains y voient une digression inutile quand d’autres apprécient ces apartés qui ajoutent une dimension supplémentaire au texte. Ces annotations créent un dialogue constant entre le récit principal et des réflexions périphériques, comme autant d’échos à la fragmentation psychique des personnages.

La réception critique oscille entre enthousiasme et réserve. Si Le Figaro souligne la quête de la beauté comme ultime remède au mal, L’Obs pointe une certaine naïveté dans l’écriture. Cette polarité des opinions reflète la nature même du livre : une œuvre qui joue sur le contraste entre la noirceur des événements et la lumière de l’art.

Aux éditions FOLIO ; 256 pages.

3. Numéro deux (2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Londres, 1999. Martin Hill, dix ans, vit entre l’Angleterre et la France depuis le divorce de ses parents. Son père, accessoiriste de cinéma, l’emmène un jour sur un tournage où le jeune garçon à lunettes rondes attire l’attention d’un producteur : David Heyman prépare l’adaptation cinématographique du premier tome d’Harry Potter et cherche l’acteur idéal pour incarner le célèbre apprenti sorcier.

Martin passe les auditions avec brio. Il se retrouve en finale face à Daniel Radcliffe. Le rêve s’effondre : c’est Radcliffe qui obtient le rôle. Cette désillusion marque le début d’une longue descente aux enfers pour Martin, qui ne parvient pas à surmonter cet échec. Le succès phénoménal de la saga ne fait qu’empirer les choses : livres, films et autres produits dérivés lui rappellent sans cesse ce destin qui lui a échappé.

Autour du livre

Né pendant le confinement de 2020, alors que David Foenkinos regarde avec son fils le premier film Harry Potter à la télévision française, « Numéro deux » germe dans l’esprit de l’auteur qui découvre, à travers une interview de Janet Hirshenson accordée au Huffington Post en 2016, qu’au moment de choisir entre les deux derniers garçons présélectionnés pour incarner Harry Potter, Daniel Radcliffe a été préféré car il possédait « un petit quelque chose en plus ». Cette petite phrase, en apparence anodine, devient le point de départ d’une réflexion sur la reconstruction après un échec, thème récurrent dans l’œuvre de Foenkinos.

Le romancier y mêle éléments réels et fiction, s’appuyant sur des faits attestés concernant la saga Harry Potter tout en imaginant la vie de ce « numéro deux » resté anonyme. Le récit s’inscrit dans une réflexion plus large sur la société contemporaine, notamment à travers la question des réseaux sociaux et ce que l’auteur nomme « la dictature du bonheur des autres ». La structure narrative, avec ses chapitres qui s’enchaînent sans saut de page, crée un effet d’accumulation qui renforce le sentiment d’oppression vécu par le protagoniste.

L’originalité de « Numéro deux » tient aussi à sa façon de traiter la culture de masse et l’impossibilité d’y échapper. Martin devient prisonnier d’un phénomène qui dépasse largement le cadre du cinéma pour envahir tous les aspects de la vie quotidienne, jusqu’aux dentifrices. Cette omniprésence transforme son échec personnel en une sorte de torture perpétuelle.

Publié en janvier 2022 chez Gallimard (également éditeur francophone des romans Harry Potter), l’ouvrage rencontre un accueil favorable, particulièrement auprès des fans de l’univers Harry Potter qui, selon l’auteur, n’étaient pourtant pas le public initialement visé. Les critiques saluent la manière dont le livre questionne la définition même de la réussite et interroge sur ce qu’est « réussir sa vie ». Certains établissent un parallèle avec « La part de l’autre » d’Éric-Emmanuel Schmitt, qui imagine ce qu’aurait été le destin d’Hitler s’il avait été reçu aux Beaux-Arts.

« Numéro deux » a suscité de nombreuses propositions d’adaptation cinématographique, pour lesquelles Foenkinos imagine Pierre Niney dans le rôle de Martin Hill. Toutefois, ces projets restent conditionnés à l’accord préalable de Warner Bros, qui détient les droits de la franchise Harry Potter.

Aux éditions FOLIO ; 272 pages.

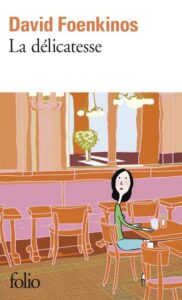

4. La délicatesse (2009)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Nathalie et François s’aiment d’un amour parfait. Leur rencontre dans un café parisien, scellée autour d’un jus d’abricot, a donné naissance à une histoire lumineuse. Mais un dimanche matin, François part faire son jogging et ne revient pas : une voiture le fauche brutalement.

Anéantie par ce drame, la jeune femme, cadre au sein d’une entreprise suédoise, se réfugie dans son travail. Elle repousse avec fermeté les avances de Charles, son supérieur hiérarchique, et semble condamnée à une solitude définitive. Jusqu’au jour où, sans raison apparente, elle embrasse Markus, un collègue suédois au physique quelconque que personne ne remarque jamais.

Ce baiser inattendu bouleverse leur existence. Markus, timide et maladroit mais doté d’un humour singulier, tente avec délicatesse d’apprivoiser cette femme meurtrie. Leur relation improbable suscite incompréhension et ragots au sein de l’entreprise.

Autour du livre

Paru en 2009, « La délicatesse » est le huitième roman de David Foenkinos. Il se démarque par sa structure inhabituelle, composée de 117 courts chapitres entrecoupés d’éléments hétéroclites – définitions du Larousse, recettes de risotto aux asperges, résultats sportifs – qui construisent une encyclopédie farfelue en marge du récit principal.

Le succès ne se fait pas attendre : le livre accumule dix récompenses littéraires en 2010, dont le Prix des Dunes et le Prix du 7e art. Traduit dans une quarantaine de langues, il s’écoule à plus d’un million d’exemplaires. Le Figaro salue la prouesse de l’auteur qui « a réussi une mission impossible : faire sourire et réfléchir avec un roman sentimental ». L’Express évoque « une des plus belles surprises de cette rentrée littéraire », louant « l’alchimie du grave et du léger, du drame et de l’espérance ».

La force du texte réside dans son traitement du deuil et de la reconstruction, abordés sans excès de pathos. Les situations professionnelles décrites, bien que parfois surréalistes selon certains critiques, servent de toile de fond à l’évolution psychologique des personnages. Le portrait de Markus, notamment, se révèle particulièrement réussi dans sa maladresse touchante.

Deux ans après sa publication, les frères Foenkinos adaptent eux-mêmes le roman au cinéma. Le film, sorti en 2011, met en scène Audrey Tautou et François Damiens dans les rôles principaux. En 2012, l’œuvre prend une nouvelle dimension sociale lorsqu’elle est choisie pour la troisième édition du livre Audiosolidaire : des centaines de personnes prêtent leur voix pour créer une version audio destinée aux aveugles et malvoyants.

En 2016, le dessinateur Cyril Bonin transpose l’histoire en bande dessinée chez Futuropolis. Son adaptation, aux couleurs pastel et aux traits réalistes, propose une nouvelle lecture de l’œuvre originale. La traduction ukrainienne reçoit en 2019 le prix Hryhoriy Skovoroda, attestant du rayonnement international du roman.

Les critiques divergent sur la portée de « La délicatesse » : certains y voient une bluette superficielle aux rapports humains déconnectés du réel, d’autres saluent sa subtilité et sa capacité à traiter avec justesse des thèmes universels. Cette polarisation des opinions contribue paradoxalement à maintenir vivant l’intérêt pour ce texte qui, plus de dix ans après sa parution, continue de susciter des débats passionnés.

Aux éditions FOLIO ; 224 pages.

5. Les souvenirs (2011)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Un jeune homme travaille comme veilleur de nuit dans un hôtel parisien. Il rêve de devenir écrivain mais l’inspiration lui manque. La mort soudaine de son grand-père le bouleverse, d’autant plus qu’il n’a jamais su lui dire qu’il l’aimait.

Peu après, sa famille décide de placer sa grand-mère en maison de retraite contre son gré. Le narrateur tente de lui rendre visite régulièrement, mais la culpabilité le ronge face à la tristesse de cette femme qui a perdu son indépendance. Un jour, elle disparaît de l’établissement. Il part à sa recherche et la retrouve à Étretat, la ville de son enfance. C’est là qu’il fait la connaissance de Louise, une jeune institutrice.

Le roman raconte le parcours de ce personnage sur plusieurs années, entre ses débuts d’écrivain, son histoire d’amour avec Louise, le divorce de ses parents et ses propres questionnements.

Autour du livre

Dans ce dixième roman publié chez Gallimard en 2011, David Foenkinos tisse une trame où les souvenirs s’entrelacent et se répondent avec une singulière musicalité. Entre chaque chapitre s’insèrent les réminiscences de personnages croisés ou évoqués, qu’ils soient célèbres (Gainsbourg, Van Gogh, Alzheimer) ou anonymes, créant ainsi une partition polyphonique qui enrichit le texte principal.

L’écriture, empreinte d’une certaine mélancolie mais jamais larmoyante, aborde des thèmes universels comme la vieillesse, le deuil ou l’amour avec un humour qui allège la pesanteur des sujets traités. Les situations les plus tragiques sont souvent contrebalancées par des touches d’absurde salvateur, comme cette scène au commissariat où un policier demande si la grand-mère fugueuse « est majeure ».

Ce qui frappe particulièrement, c’est la construction en miroir des destins : pendant qu’un couple se forme, un autre se défait ; quand certains se marient, d’autres divorcent. Cette chorégraphie des interactions confère au texte une dimension presque musicale, où les motifs se répètent et se transforment selon une partition finement orchestrée.

« Les souvenirs » a reçu un accueil critique partagé. Si Claire Julliard dans Le Nouvel Observateur salue la manière dont l’auteur « revisite le mythe nietzschéen de l’éternel retour », Eric Chevillard dans Le Monde se montre plus sévère, estimant que Foenkinos « cherche sa différence dans la banalité même ». Cette divergence d’appréciation souligne la nature clivante d’une œuvre qui joue délibérément sur le fil ténu entre profondeur et légèreté.

Le roman a été adapté au cinéma en 2014 par Jean-Paul Rouve, avec Michel Blanc et Annie Cordy dans les rôles principaux.

Aux éditions FOLIO ; 304 pages.

6. Nos séparations (2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, années 2000. Fritz accumule les diplômes sans réelle vocation jusqu’au jour où il rencontre Alice, une future professeure d’allemand. Le coup de foudre est immédiat. Pourtant tout les sépare : lui est le fils bohème de parents hippies, elle vient d’un milieu bourgeois rigide. Leur relation démarre sur les chapeaux de roue mais se heurte rapidement aux différences sociales et aux incompréhensions.

S’ensuit une valse de ruptures et de retrouvailles qui s’étend sur près de vingt ans. Entre deux périodes avec Alice, Fritz s’égare dans les bras d’autres femmes : tantôt Céline, une DRH possessive, tantôt Iris, une écrivaine en quête d’inspiration. Mais le souvenir d’Alice le poursuit, tel un fantôme dont il ne parvient pas à se défaire.

Autour du livre

À travers l’histoire de Fritz et Alice, qui ne cessent de se séparer pour mieux se retrouver, David Foenkinos livre une réflexion sur l’amour moderne et ses paradoxes. « Nos séparations » puise sa force dans son traitement décalé des conventions romantiques : les clichés du genre (coup de foudre, rencontre des beaux-parents, infidélités) sont subvertis par un humour omniprésent qui les transforme en moments d’observation sociale affûtée.

La narration s’articule autour d’un dispositif original : des définitions du Larousse ponctuent le texte, clin d’œil au métier de correcteur de dictionnaire du protagoniste. Ces insertions créent un contrepoint ironique entre la rigidité des définitions et la complexité mouvante des sentiments. Les notes de bas de page ajoutent une dimension réflexive supplémentaire, comme un dialogue entre le narrateur et son histoire.

Les personnages secondaires insufflent une dimension tragi-comique au récit : Paul et Virginie, couple idéal aux prénoms littéraires évocateurs, ou encore Céline Delamare, directrice des ressources humaines prédatrice. La présence récurrente de figures polonaises et suédoises constitue l’une des « foenkineries » caractéristiques du romancier, terme forgé par la critique pour désigner ses motifs récurrents.

L’humour irrigue chaque situation, même les plus douloureuses. Les scènes chez Ikea deviennent des métaphores du couple moderne, tandis que la vente de cravates en Bretagne illustre les errances existentielles du personnage principal. Cette légèreté de ton permet d’aborder avec tact des vérités plus profondes sur l’amour et les relations : « il y a des personnes formidables qu’on rencontre au mauvais moment, et des personnes qui sont formidables parce qu’on les rencontre au bon moment. »

Publié en 2008, ce roman s’inscrit dans la veine des œuvres de Foenkinos qui mêlent observation sociale et questionnements existentiels. Bernard Pivot salue dans sa critique en quatrième de couverture cette capacité à « s’amuser de ce qui serre le cœur », situant l’œuvre dans la tradition française de l’humour mélancolique.

Aux éditions FOLIO ; 224 pages.

7. Le mystère Henri Pick (2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au fin fond de la Bretagne, dans la bibliothèque municipale de Crozon, sommeille une collection particulière : des centaines de manuscrits refusés par les éditeurs y trouvent refuge. C’est là que Delphine Despero, jeune éditrice chez Grasset, découvre un texte remarquable signé Henri Pick.

Elle se met à la recherche de l’auteur, mais apprend qu’il est mort deux ans plus tôt. Pick était pizzaïolo et selon sa veuve, il n’avait jamais écrit ni lu quoi que ce soit de sa vie, pas même une lettre. Comment cet homme aurait-il pu composer un tel chef-d’œuvre ? Le livre est néanmoins publié et connaît un succès fulgurant. L’histoire intrigue Jean-Michel Rouche, un critique littéraire en disgrâce qui flaire la supercherie.

Autour du livre

S’inspirant de la Brautigan Library située à Vancouver qui recueille des manuscrits refusés par les éditeurs, David Foenkinos situe son intrigue dans une bibliothèque bretonne à Crozon, lieu symbolique du « bout de la terre ». Cette bibliothèque des refusés devient le point de départ d’une réflexion sur le milieu littéraire et ses mécanismes.

À travers ce récit publié en 2016 chez Gallimard, transparaît une satire du milieu éditorial et de ses codes. Foenkinos pointe notamment les stratégies marketing orchestrées autour des publications, la fabrication des best-sellers et le storytelling qui les accompagne. Le succès du mystérieux manuscrit d’Henri Pick illustre parfaitement cette mécanique où l’histoire entourant le livre prend parfois le pas sur son contenu même.

La structure narrative alterne entre différents points de vue et personnages, créant un effet kaléidoscopique qui multiplie les angles d’approche du mystère central. Les protagonistes gravitent autour du livre comme autant de satellites, chacun portant sa propre histoire et ses questionnements sur la création littéraire. Le texte est ponctué de notes en bas de page qui apportent une dose d’humour et de légèreté.

Foenkinos mêle fiction et réalité en convoquant des figures réelles comme François Busnel ou Frédéric Beigbeder. Cette imbrication participe à brouiller les frontières entre le vrai et le faux, thématique centrale du récit. À travers cette enquête se dessine une réflexion plus large sur la création, l’imposture artistique et le rapport intime que chacun entretient avec l’écriture.

L’accueil critique est globalement positif, notamment de la part de Jérôme Garcin qui salue l’oscillation « entre la satire et la sotie ». Le livre rencontre également un succès commercial avec près de 180 000 exemplaires vendus en 2019 selon le magazine Livres-Hebdo. En 2019, « Le mystère Henri Pick » fait l’objet d’une adaptation cinématographique par Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini dans le rôle principal. Le film conserve la trame principale tout en prenant quelques libertés avec le texte original.

Aux éditions FOLIO ; 336 pages.

8. La vie heureuse (2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les bureaux parisiens de Decathlon, Éric Kherson remplit ses fonctions de directeur commercial sans enthousiasme. Divorcé, peu présent pour son fils, il traîne une existence morne jusqu’au jour où Amélie Mortiers, une ancienne camarade de lycée devenue directrice de cabinet au ministère du Commerce extérieur, le contacte via Facebook. Elle lui propose de rejoindre son équipe.

Sans trop réfléchir, Éric accepte ce nouveau défi professionnel. Les premiers mois se déroulent sans accroc. Une importante mission les conduit à Séoul. Mais au lieu de participer à la réunion prévue avec les cadres de Samsung, Éric entre dans une étrange boutique qui propose une expérience singulière : simuler sa propre mort pour retrouver le goût de vivre. Cette expérience transforme radicalement sa vie. Il démissionne et crée en France un concept similaire baptisé Lycoris.

Autour du livre

À partir d’une expérience personnelle bouleversante – sa quasi-mort à seize ans suite à une grave maladie cardiaque – David Foenkinos puise la matière première de « La vie heureuse ». Cette confrontation précoce avec la finitude l’a profondément transformé, lui qui n’était pas issu d’un milieu culturel : « Je suis revenu en ayant le sentiment d’être une autre personne […] je me suis mis à lire, à écrire, à tout voir à travers le prisme de la beauté. »

Vingtième opus de l’auteur, ce roman s’inscrit dans l’actualité immédiate en situant son intrigue juste avant et pendant la crise du Covid-19. Il s’inspire d’une pratique réelle en Corée du Sud, pays qui détient le triste record de 42 suicides quotidiens : l’organisation de fausses funérailles comme thérapie. Imaginée il y a une vingtaine d’années par Kim Ki-Ho dans le cadre d’une thèse sur la méditation et la mort, cette méthode rencontre un succès fulgurant avec plus de trois cents cérémonies mensuelles.

La construction du récit en trois parties alterne les points de vue d’Éric et d’Amélie, offrant un contraste saisissant entre deux façons d’appréhender l’existence. Foenkinos y interroge les injonctions contemporaines au bonheur et à la réussite sociale, notamment à travers le prisme des réseaux sociaux. La « dictature du devoir paraître enthousiaste » et la tyrannie du paraître sont disséquées avec acuité : « Plus que jamais, l’humanité se construisait dans le poison de la comparaison. On vivait sa vie en regardant celle des autres. »

Le titre fait écho au traité philosophique « De la vie heureuse » de Sénèque, qui souligne le paradoxe d’hommes désirant le bonheur sans jamais se demander en quoi il consiste. Cette référence nourrit la réflexion sur la quête de sens et l’authenticité, centrale dans le roman.

Publié en janvier 2024 aux éditions Gallimard, « La vie heureuse » divise la critique. Si certains saluent l’originalité du dispositif narratif et la pertinence des questionnements existentiels, d’autres regrettent un traitement parfois superficiel des enjeux soulevés. Le roman suscite néanmoins un vif intérêt médiatique, notamment lors du passage de l’auteur à La Grande Librairie.

Aux éditions GALLIMARD ; 208 pages.

9. La famille Martin (2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En proie au syndrome de la page blanche, un écrivain parisien décide de descendre dans la rue et de faire de la première personne rencontrée le sujet de son prochain roman. Le sort désigne Madeleine Tricot, une octogénaire qui rentre de ses courses. Non sans malice, la vieille dame accepte de lui ouvrir sa porte et de lui raconter sa vie. Ancienne petite main chez Chanel, elle garde de tendres souvenirs de ses années auprès de Karl Lagerfeld.

Mais la fille de Madeleine, Valérie Martin, voit d’un mauvais œil cette intrusion. Elle impose alors un marché à l’écrivain : s’il veut raconter l’histoire de sa mère, il devra aussi raconter l’histoire de la famille Martin. L’auteur se retrouve ainsi propulsé dans l’intimité de ce foyer composé de Patrick, le mari harcelé au travail, et de leurs deux adolescents, Lola et Jérémie.

Au fil des entretiens individuels émergent les non-dits et les blessures intimes. Madeleine n’a jamais oublié son premier amour parti sans explication. Valérie et sa sœur ont rompu tout contact depuis des années. Le couple Martin traverse une zone de turbulences.

Autour du livre

Paru en octobre 2020 chez Gallimard, ce dix-huitième roman de David Foenkinos joue avec les codes de la création littéraire à travers une mise en abyme originale. Face au vertige de la page blanche, un écrivain décide d’aborder la première personne croisée dans la rue pour en faire le sujet de son prochain livre. Cette démarche inhabituelle, présentée initialement comme authentique lors des interviews promotionnelles, s’avère finalement être une construction fictionnelle, comme l’auteur l’a lui-même avoué lors d’une rencontre privée avec des lecteurs.

À travers cette famille apparemment ordinaire des Martin, se dessinent plusieurs thématiques contemporaines : l’usure du couple, le harcèlement moral au travail, l’homosexualité, la force des réseaux sociaux, les non-dits familiaux. La présence de l’écrivain dans leur quotidien agit comme un révélateur qui précipite les prises de conscience et les changements.

L’une des particularités du texte réside dans son aspect métafictionnel : Foenkinos parsème le récit de réflexions sur l’acte d’écriture, questionne la frontière entre réalité et fiction, et n’hésite pas à inclure des notes de bas de page décalées. Il règle également ses comptes avec certains critiques, notamment ceux de l’émission « Le Masque et la Plume », dans un passage savoureux teinté d’autodérision.

Le personnage de Madeleine Tricot, ancienne couturière chez Chanel, permet à Foenkinos d’intégrer des anecdotes sur Karl Lagerfeld qui servent de « sujets de secours excitants » lorsque les personnages ne se livrent pas assez. Cette dimension intertextuelle s’étend également aux références à ses propres œuvres antérieures comme « La délicatesse » ou « Charlotte ».

La réception critique s’avère contrastée : certains saluent la fraîcheur et l’originalité du dispositif narratif, tandis que d’autres déplorent un manque de profondeur. « La famille Martin » se distingue néanmoins par sa capacité à transformer le banal en romanesque, tout en questionnant les mécaniques de la création littéraire. Les chapitres courts et la multiplicité des points de vue contribuent au rythme soutenu du récit, tandis que l’humour et l’autodérision allègent des sujets parfois graves. Cette construction particulière permet à Foenkinos de jongler entre plusieurs registres, du comique au mélancolique, en passant par la satire sociale.

Aux éditions FOLIO ; 272 pages.

10. Deux sœurs (2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Mathilde, professeure de français dans un lycée parisien, vit depuis cinq ans une relation épanouie avec Étienne. À leur retour de vacances en Croatie, où il a évoqué le mariage, il la quitte brutalement pour retrouver Iris, son premier amour. Cette rupture inattendue fait basculer l’existence de Mathilde.

La jeune femme s’enfonce peu à peu dans une profonde dépression. Elle peine à assurer ses cours, s’isole, refuse l’aide de ses proches. Un jour, dans un moment d’égarement, elle gifle un élève. Cette faute professionnelle lui vaut une mise à pied. Sans travail, contrainte de quitter son appartement, elle accepte l’hospitalité de sa sœur Agathe.

Dans le petit logement qu’Agathe occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili, Mathilde tente de se reconstruire. Mais la cohabitation devient vite étouffante. Le bonheur conjugal de sa sœur lui renvoie l’image de son propre échec. Une sourde jalousie s’installe. Les non-dits et les tensions s’accumulent. Jusqu’au drame.

Autour du livre

En deux parties distinctes, « Deux sœurs » dissèque les ravages psychologiques d’une rupture amoureuse et ses répercussions sur les liens familiaux. Ce qui commence comme un drame sentimental se mue progressivement en thriller psychologique glaçant, évoquant pour plusieurs critiques l’atmosphère de « Chanson douce » de Leïla Slimani.

L’originalité de l’œuvre tient dans son traitement des notes de bas de page, un procédé littéraire qui divise les lecteurs : certains y voient une marque de génie tandis que d’autres les jugent superflues. Ces annotations témoignent du travail d’écriture et apportent une dimension réflexive au texte. Les références littéraires s’entremêlent à la narration, notamment à travers le personnage de Mathilde, professeure passionnée par « L’éducation sentimentale » de Flaubert. Cette intertextualité nourrit la trame narrative et fait écho aux tourments amoureux de l’héroïne.

La construction du récit s’articule autour d’une montée progressive de la tension psychologique. Le basculement s’opère insidieusement : d’une femme brisée par l’abandon, Mathilde se transforme en une présence inquiétante au sein du foyer de sa sœur. Cette métamorphose interroge les limites entre amour et haine, entre raison et folie. Le huis clos familial permet d’examiner les mécanismes de la jalousie et la complexité des relations sororales. Dans cet espace confiné, chaque geste, chaque regard prend une dimension nouvelle et participe à l’étouffement progressif de l’atmosphère.

David Foenkinos s’éloigne ici de son registre habituel pour livrer une œuvre plus sombre. Les scènes nocturnes dans Paris rappellent l’univers cinématographique de Woody Allen, et plusieurs critiques évoquent déjà la possibilité d’une adaptation à l’écran, dans la lignée du « Mystère Henri Pick ». La dimension théâtrale de certaines scènes – comme Mathilde déclamant le prénom d’Iris ou donnant cours à une classe imaginaire – renforce l’intensité dramatique du récit. Foenkinos joue également avec les codes du cinéma à travers ses travellings descriptifs et ses focus sur des gestes significatifs.

Aux éditions FOLIO ; 208 pages.