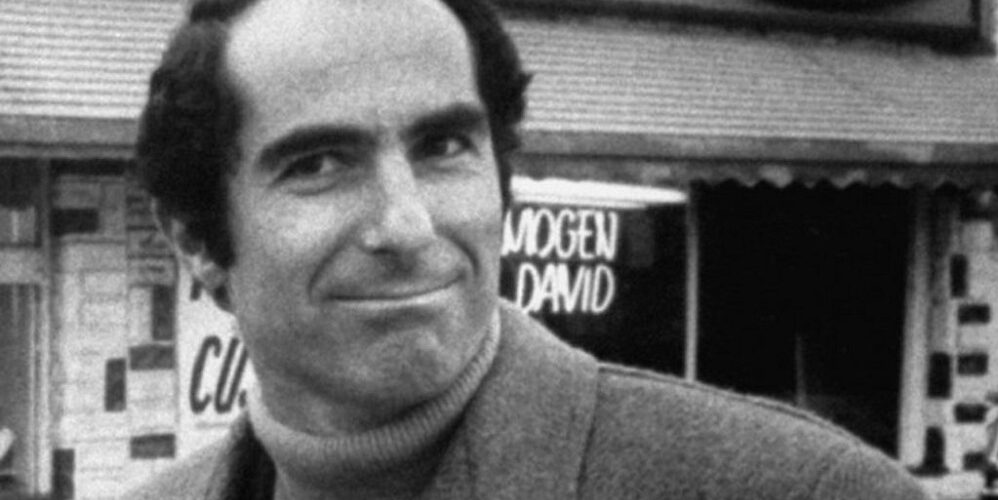

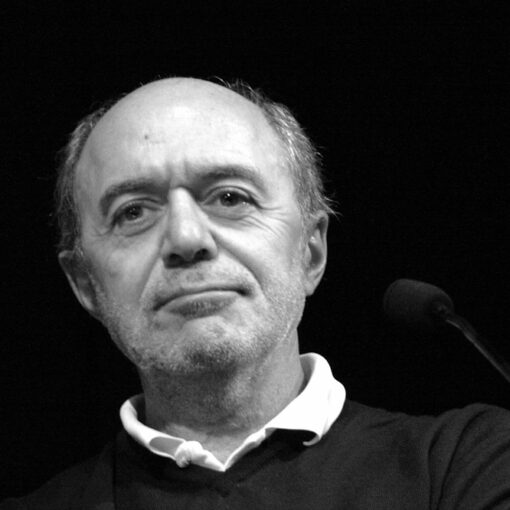

Philip Roth naît le 19 mars 1933 à Newark, New Jersey, dans une famille juive de la classe moyenne. Petit-fils d’immigrants de Galicie, il grandit dans le quartier de Weequahic qui deviendra plus tard le décor de nombreux de ses romans. Après des études aux universités Rutgers, Bucknell et Chicago, il se lance dans l’enseignement avant de se consacrer pleinement à l’écriture.

Son premier recueil de nouvelles, « Goodbye, Columbus » (1959), lui apporte une reconnaissance immédiate. Mais c’est avec « Portnoy et son complexe » (1969) qu’il accède à une célébrité phénoménale, suscitant la controverse au sein de la communauté juive par sa satire des mœurs. À travers son alter ego Nathan Zuckerman, il aborde les thèmes qui lui sont chers : l’identité juive américaine, la sexualité, le poids des traditions, la quête de liberté individuelle.

Dans les années 1990, Roth entre dans une période particulièrement féconde avec sa « trilogie américaine » : « Pastorale américaine » (1997, Prix Pulitzer 1998), « J’ai épousé un communiste » (1998) et « La tache » (2000). Il continue d’écrire avec la même intensité jusqu’à « Némésis » (2010), son dernier roman. Sa vie privée est marquée par deux mariages : avec Margaret Martinson (1959-1963) et l’actrice Claire Bloom (1990-1994).

Considéré comme l’un des plus grands écrivains américains de sa génération, Roth accumule les distinctions prestigieuses mais le Nobel de littérature lui échappe. Athée revendiqué et travailleur acharné, il annonce sa retraite littéraire en 2012. Il meurt le 22 mai 2018 à New York, laissant derrière lui une œuvre monumentale de 31 livres qui redéfinit la littérature américaine contemporaine.

Les romans de Philip Roth sont généralement regroupés en différents cycles (cycle Nathan Zuckerman, cycle David Kepesh, cycle Némésis) dans lesquels les thèmes et les personnages sont récurrents d’un livre à l’autre. Cependant, chaque roman peut être lu indépendamment des autres.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Pastorale américaine (1997)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Newark, New Jersey, fin des années 1960. Seymour Levov mène une existence enviable : patron prospère d’une manufacture de gants héritée de son père, mari d’une ancienne Miss New Jersey, père d’une fille unique, propriétaire d’une belle demeure à la campagne. Son surnom « le Suédois », gagné au lycée pour sa haute stature et ses cheveux blonds, symbolise la parfaite intégration de ce petit-fils d’immigrants juifs dans la société américaine d’après-guerre.

Mais en 1968, sa fille Merry, 16 ans, pose une bombe dans une épicerie pour protester contre la guerre du Vietnam. L’explosion tue un homme. La jeune fille s’évanouit dans la nature. Son père est rongé par l’incompréhension. Cinq ans durant, le Suédois la cherche. Il tente de saisir comment son enfant a pu rejeter si violemment les valeurs de réussite et d’intégration qu’il chérissait.

Autour du livre

« Pastorale américaine » s’inscrit dans une trilogie majeure de Philip Roth, aux côtés de « J’ai épousé un communiste » (1998) et « La tache » (2000). Le livre puise son inspiration dans un personnage bien réel : Seymour « Swede » Masin, un athlète juif légendaire qui, tout comme le protagoniste du roman, a étudié à la Weequahic High School de Newark. Les similitudes entre la fiction et la réalité ne s’arrêtent pas là : les deux « Swedes » se distinguent par leur haute taille, leurs cheveux blonds et leurs yeux bleus, traits physiques peu communs dans leur communauté. Ils ont tous deux fréquenté une école d’enseignants à East Orange, se sont mariés hors de leur foi et ont servi dans l’armée avant de s’installer en banlieue.

Pour donner corps à son œuvre, Roth ne laisse rien au hasard. Il se rend à Gloversville, dans l’État de New York, afin d’étudier l’industrie gantière. Il s’entretient également avec Yolande Fox, Miss America 1951, pour façonner le personnage de Dawn Dwyer. Ces conversations s’avèrent décisives : « Elle était très intelligente, pleine d’humour… Elle m’a ouvert des perspectives que je n’aurais jamais pu imaginer seul », confie l’auteur.

La reconnaissance ne tarde pas. « Pastorale américaine » reçoit le prix Pulitzer de la fiction en 1998, ainsi que le Prix du Meilleur livre étranger pour sa traduction française en 2000. Le Time Magazine le classe parmi les cent plus grands romans de tous les temps en 2005. Le New York Times Book Review le place en deuxième position des meilleurs romans américains des vingt-cinq dernières années en 2006, juste derrière « Beloved » de Toni Morrison.

Les éloges de la critique littéraire sont éloquents. Richard Ford souligne la puissance de l’imagination de Roth et son intelligence fulgurante, qualifiant l’œuvre de « profonde » et « audacieuse ». Stephen King va plus loin encore, plaçant « Pastorale américaine » parmi les cinq meilleurs romans qu’il ait jamais lus. Harold Bloom, quant à lui, le considère comme l’un des chefs-d’œuvre de Roth, aux côtés du « Théâtre de Sabbath ».

En 2016, le roman passe du papier à l’écran sous la direction d’Ewan McGregor, qui incarne également le rôle principal. Le tournage se déroule à Pittsburgh, et le film fait sa première au Festival international du film de Toronto. McGregor y donne la réplique à Jennifer Connelly et Dakota Fanning.

Aux éditions FOLIO ; 580 pages.

2. J’ai épousé un communiste (1998)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À la fin des années 1990, Nathan Zuckerman retrouve son ancien professeur d’anglais, Murray Ringold, âgé de 90 ans. Durant six nuits, les deux hommes se remémorent la vie d’Ira, le frère cadet de Murray, figure marquante de la jeunesse de Nathan. L’histoire se déroule dans l’Amérique des années 1950, en plein maccarthysme, quand la peur du communisme déchaîne une véritable hystérie collective.

Ancien ouvrier devenu star de la radio, Ira Ringold imite à la perfection Abraham Lincoln dans une émission populaire. Son mariage avec Eve Frame, vedette du cinéma muet, semble couronner son ascension sociale. Mais ses convictions politiques et son engagement auprès des opprimés le désignent comme une proie parfaite pour les chasseurs de « rouges ». La publication par Eve d’un livre accusateur, fruit d’une vengeance personnelle autant que d’une manipulation politique, provoque sa chute.

Autour du livre

La publication de « J’ai épousé un communiste » en 1998 s’inscrit dans une période particulièrement complexe pour Philip Roth. En 1996, son ex-femme Claire Bloom publie ses mémoires « Leaving a Doll’s House », une œuvre qui porte atteinte à sa réputation de manière comparable au scandale de « Portnoy et son complexe ». Cette situation pousse l’écrivain à s’isoler dans le Connecticut, où il transforme son expérience en matière littéraire.

Le choix de situer l’intrigue pendant le maccarthysme ne relève pas du hasard : cette période représente pour Roth la première rupture majeure de sa vie d’adulte, marquant la fin d’une ère héroïque et le début d’une époque dominée par l’irrationalité et la démagogie. Cette toile de fond historique lui permet de tisser des liens entre trahison publique et privée, deux thèmes qui se font écho tout au long du récit.

La structure narrative se déploie en plusieurs niveaux : Nathan Zuckerman, alter ego récurrent de Roth, recueille le témoignage de Murray Ringold sur son frère Ira. Cette mise en abyme se double d’une réflexion sur le silence de l’écrivain vieillissant – Zuckerman n’écrit plus ses propres histoires mais devient le réceptacle des récits d’autrui. Roth interroge également la formation intellectuelle et morale à travers la quête de figures paternelles de substitution par le jeune Zuckerman.

Le titre même du roman puise sa source dans l’histoire du cinéma américain : il fait référence au titre alternatif du film de propagande anticommuniste « The Woman on Pier 13 » (1949) de Robert Stevenson. Cette référence cinématographique souligne l’imbrication entre culture populaire et politique qui caractérise l’époque.

La controverse suscitée par le roman illustre la difficulté à séparer l’œuvre de son contexte biographique. De nombreux critiques, notamment britanniques, y voient une riposte à peine voilée aux mémoires de Claire Bloom. Les parallèles entre Eve Frame et Claire Bloom nourrissent cette lecture : toutes deux actrices juives, leurs secondes unions avec des financiers, leurs filles artistes. Cette interprétation réduit cependant la portée du roman selon Roth lui-même, qui déplore que la richesse thématique et littéraire de l’œuvre soit occultée par ces lectures au premier degré.

« J’ai épousé un communiste » reçoit néanmoins un accueil critique favorable, notamment au Royaume-Uni où plusieurs journaux majeurs – Daily Telegraph, Independent, Sunday Telegraph et Sunday Times – lui accordent leurs meilleures notes. Mark Shechner souligne la densité des réflexions sur le mensonge, la trahison, la vengeance et le pouvoir qui émaillent le texte.

Aux éditions FOLIO ; 442 pages.

3. La tache (2000)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

1998. L’Amérique bouillonne autour de l’affaire Monica Lewinsky quand Coleman Silk, professeur respecté de littérature classique à l’université d’Athena, se retrouve au cœur d’une tempête. Pour avoir employé le mot « zombie » à propos de deux étudiants absents – qu’il ne savait pas noirs – il est accusé de racisme. Abandonné par ses pairs, il choisit la démission plutôt que de révéler ce qui pourrait instantanément le disculper. Cette tourmente précipite la mort de sa femme.

Septuagénaire révolté, Coleman entame alors une liaison avec Faunia, une femme de ménage de 34 ans qui prétend ne pas savoir lire. Cette relation scandalise le campus et attire l’attention de Nathan Zuckerman, romancier solitaire qui devient son confident. En reconstituant le passé de Coleman, Zuckerman met au jour une vérité stupéfiante : cet homme que tous croyaient juif est né dans une famille noire. Il s’est construit une nouvelle identité au prix d’une rupture totale avec les siens.

Autour du livre

Ancré dans l’Amérique des années 1990, pendant la procédure d’impeachment du président Clinton suite au scandale Lewinsky, « La tache » constitue le dernier volet d’une trilogie commencée avec « Pastorale américaine » (1997) et « J’ai épousé un communiste » (1998). Cette œuvre majeure de Philip Roth s’inspire d’un fait réel : la mésaventure de Melvin Tumin, professeur de sociologie à Princeton, injustement accusé de propos racistes. En 2012, dans une lettre ouverte au New Yorker, Roth dément catégoriquement que son personnage principal soit inspiré du critique littéraire Anatole Broyard, comme l’affirmaient de nombreux commentateurs.

La narration, confiée à Nathan Zuckerman, alter ego récurrent de Roth, se déploie selon une architecture sophistiquée qui entremêle deux fils narratifs : d’une part la vie de Coleman Silk, d’autre part ce que Zuckerman découvre ou imagine de cette existence et de celle des autres protagonistes. Cette construction permet une oscillation constante entre la voix du narrateur et celle d’un narrateur omniscient qui pénètre dans l’intériorité des différents personnages.

Le titre même de l’œuvre porte une profonde résonance symbolique : la « tache » renvoie tant à la pigmentation de la peau qu’à l’empreinte indélébile que laisse l’humanité sur chaque être. Pour le critique Ulrich Greiner, chaque personnage dissimule sa propre tache, son secret inavouable. Jeremy Green y voit le signe de ce qui échappe irrémédiablement aux normes sociales : pulsions, sexualité, désirs charnels.

L’accueil critique s’avère particulièrement élogieux. Thomas Chatterton Williams salue dans le New York Times la capacité exceptionnelle de Roth à « s’aventurer hors de son propre territoire pour oser imaginer ce qu’il ne peut connaître à travers sa propre identité ». Les distinctions pleuvent : PEN/Faulkner Award, Prix Médicis étranger, WH Smith Literary Award… En 2013, GQ classe « La tache » parmi les meilleurs livres du XXIe siècle, consécration renouvelée par le New York Times en 2024.

L’œuvre connaît deux adaptations majeures : un film en 2003 réalisé par Robert Benton avec Anthony Hopkins et Nicole Kidman, ainsi qu’une adaptation radiophonique produite la même année par le SWR, mettant en scène notamment Jürgen Hentsch et Michael Mendl.

Aux éditions FOLIO ; 496 pages.

4. Indignation (2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Newark, 1951. Marcus Messner, brillant étudiant de 19 ans, fils d’un boucher kasher, fuit l’angoisse paranoïaque de son père qui le surveille sans relâche. Pour préserver sa santé mentale, il s’inscrit à l’université de Winesburg dans l’Ohio, à huit cents kilomètres du foyer familial. Son objectif est simple : obtenir d’excellentes notes pour décrocher un diplôme qui lui évitera d’être envoyé comme simple soldat dans les tranchées de Corée.

Dans cette université du Midwest, Marcus se heurte à un environnement étouffant. Les règles sont strictes : présence obligatoire aux offices religieux, participation aux activités collectives, respect des codes sociaux. Réfractaire à ces contraintes qu’il juge absurdes, le jeune homme s’isole.

Sa solitude prend fin quand il rencontre Olivia, une étudiante au charme ravageur qui porte les stigmates d’une tentative de suicide. Sous la férule d’un doyen autoritaire qui scrute sa vie privée, Marcus laisse éclater sa colère. Son intransigeance et son refus viscéral de toute compromission le conduisent à sa perte.

Autour du livre

Ce 29ème livre de Philip Roth publié en 2008 révèle plusieurs niveaux de lecture. La narration s’inscrit dans une structure originale : Marcus Messner relate son histoire depuis l’au-delà, sous l’effet de la morphine administrée alors qu’il agonise sur le champ de bataille coréen. Cette construction narrative confère au récit une dimension tragique, puisque le lecteur connaît d’emblée le destin funeste du protagoniste.

Le récit se déploie comme une tragédie antique, portée par le motif œdipien de la fuite du père qui précipite paradoxalement la réalisation de son funeste présage. La mort de Marcus dans les conditions sanglantes d’une boucherie de guerre fait écho au métier de boucher de son père, bouclant ainsi la boucle dans un final d’une ironie glaçante.

Le choix du cadre temporel – l’Amérique des années 1950, en pleine guerre de Corée – n’est pas anodin. Cette période incarne le conservatisme moral et religieux contre lequel s’élève le jeune Marcus. Sa rébellion intellectuelle se manifeste notamment à travers les citations de l’essai de Bertrand Russell « Pourquoi je ne suis pas chrétien », qu’il brandit face au doyen Caudwell comme une arme rhétorique. Le choix de Winesburg comme lieu de l’action constitue un hommage littéraire au recueil de Sherwood Anderson, « Winesburg, Ohio ».

Le titre même du roman porte une charge symbolique forte : « Indignation » fait écho à l’hymne national chinois, la « Marche des Volontaires », que Marcus se récite. Cette référence établit un parallèle ironique entre la résistance du peuple chinois et celle, plus modeste mais tout aussi acharnée, du jeune étudiant face aux conventions sociales et religieuses de son époque.

« Indignation » a connu une adaptation cinématographique en 2016, réalisée par James Schamus pour son premier long-métrage, avec Logan Lerman dans le rôle de Marcus et Sarah Gadon dans celui d’Olivia. Le film a reçu un accueil critique favorable. À noter que les droits d’adaptation avaient initialement été acquis par le producteur Scott Rudin dès avril 2008, soit cinq mois avant la publication du livre, mais le projet s’est finalement concrétisé sans sa participation.

Aux éditions FOLIO ; 240 pages.

5. Némésis (2010)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En cet été torride de 1944, alors que la guerre gronde au loin, une épidémie de poliomyélite s’abat sur Newark, dans le New Jersey. Eugene « Bucky » Cantor, professeur d’éducation physique de vingt-trois ans, est en charge d’un terrain de jeux dans le quartier juif de Weequahic. Réformé pour cause de myopie, il compense cette frustration en se consacrant corps et âme à ses jeunes élèves.

La maladie frappe d’abord les quartiers voisins, puis s’infiltre dans la communauté juive. Les premiers enfants tombent malades, certains meurent. La peur s’installe, les rumeurs enflent. Bucky lutte pour maintenir une apparence de normalité, mais ses certitudes vacillent. Sa fiancée Marcia le supplie de quitter la ville pour un camp de vacances dans les montagnes, loin de l’épidémie.

Autour du livre

Dernier opus de Philip Roth publié en 2010, « Némésis » s’impose comme le testament littéraire d’un écrivain au sommet de son art. L’idée du roman naît d’une confidence de Mia Farrow, qui évoque auprès de l’auteur son enfance marquée par la poliomyélite et l’isolement qui en découle. Cette genèse intime donne toute sa force au récit, ancré dans le Newark de 1944.

La narration se déploie en trois temps : les deux premières parties, « Équatorial-Newark » et « Indian Hill », s’enchaînent de manière fluide, unies par la progression implacable de l’épidémie. Le troisième volet, « Retrouvailles », opère un saut temporel vers les années 1970 et dévoile l’identité du narrateur, Arnie Mesnikoff, l’un des enfants touchés par la maladie. Ce choix narratif insuffle une dimension rétrospective qui transcende le simple récit d’une catastrophe sanitaire.

La figure de Bucky Cantor cristallise les questionnements métaphysiques qui irriguent le texte. Son combat intérieur entre devoir et désir, entre culpabilité et rédemption, prend une dimension universelle. Le récit s’élève au rang de tragédie grecque, où la fatalité s’abat sur un héros tourmenté par ses choix. Alain Finkielkraut, dans son analyse pour Le Monde, souligne la singularité de cette approche : ce n’est pas l’hubris traditionnel qui frappe le protagoniste, mais « l’hubris de la raison » qu’il a « confondue avec l’intelligence ».

« Némésis » suscite des réactions contrastées dans la critique internationale. Si certains, comme Ulrich Greiner dans Die Zeit, saluent un « roman grandiose » dont la lecture ne laisse personne indifférent, d’autres, à l’instar de Christopher Schmidt dans la Süddeutsche Zeitung, pointent certaines faiblesses dans la construction psychologique du personnage principal.

La reconnaissance ne tarde pas : l’ouvrage figure parmi les finalistes du Wellcome Trust Book Prize 2011, qui récompense « le meilleur de la médecine dans la littérature ». Les Inrockuptibles le consacrent parmi les 25 meilleurs livres de l’année 2012. Plus récemment, en mai 2023, le roman trouve un nouveau souffle avec l’annonce de son adaptation cinématographique par Abner Benaim, sur un scénario de Peter Glanz, produit par Pablo Larraín, Juan de Dios Larraín et Andrew Hevia sous la bannière Fabula.

Cette ultime œuvre de Philip Roth, qui annonce officiellement sa retraite littéraire lors d’entretiens accordés à Michel Schneider pour Le Point et à Nelly Kaprièlian pour Les Inrockuptibles en septembre 2012, constitue un puissant témoignage sur la condition humaine face à l’adversité.

Aux éditions FOLIO ; 272 pages.

6. Le complot contre l’Amérique (2004)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Et si Charles Lindbergh, héros de l’aviation avait conclu une alliance avec l’Allemagne nazie ? C’est l’hypothèse audacieuse que développe Philip Roth dans ce roman paru en 2004. L’écrivain imagine une Amérique où Roosevelt, battu aux élections, cède sa place à un Lindbergh ouvertement germanophile qui refuse d’entrer en guerre contre Hitler.

Le narrateur, un garçon de sept ans prénommé Philip, grandit dans une famille juive du New Jersey. À travers son regard d’enfant, nous suivons la transformation insidieuse du pays : les discours antisémites se multiplient, les mesures discriminatoires s’installent, la violence monte. Dans son quartier de Newark, la communauté juive se divise entre ceux qui tentent de s’adapter et ceux qui résistent. Son père, modeste agent d’assurance, refuse obstinément de quitter sa ville malgré les pressions gouvernementales.

Autour du livre

L’uchronie politique imaginée par Philip Roth prend sa source dans une note découverte au fil des pages de l’autobiographie d’Arthur Schlesinger Jr. : en 1940, certains sénateurs républicains souhaitaient présenter Charles Lindbergh comme candidat face à Roosevelt. Cette simple mention historique devient le point de bascule d’une Amérique alternative où l’aviateur antisémite accède effectivement à la présidence.

La narration s’articule autour d’un double regard : celui de l’enfant qui subit les événements et celui de l’adulte qui les recompose soixante ans plus tard. Cette dualité permet à Roth de conjuguer l’immédiateté des sensations enfantines avec la perspective historique nécessaire pour saisir l’ampleur des bouleversements politiques.

L’authenticité du récit repose sur un entrelacement minutieux entre faits avérés et fiction. Les discours antisémites de Lindbergh, son admiration pour le régime nazi ou sa décoration par Göring s’ancrent dans la réalité historique. Roth transpose également des épisodes de violence antisémite qui ont réellement secoué les grandes villes industrielles du Nord, notamment Detroit, où la propagande de Henry Ford et du prêtre Charles Coughlin avait trouvé un terreau favorable.

L’accueil critique s’est révélé majoritairement positif, bien que certains commentateurs aient émis des réserves sur la résolution de l’intrigue. Le New York Times salue « un récit politique terrifiant ». « Le complot contre l’Amérique » rafle plusieurs distinctions, dont le prix Sidewise de l’histoire alternative et le prestigieux James Fenimore Cooper Prize.

L’ouvrage suscite un regain d’attention lors de l’élection de Donald Trump en 2016. Les parallèles entre la fiction et l’actualité politique américaine se multiplient, notamment autour de la reprise du slogan « America First ». Interrogé sur ces similitudes, Roth affirme qu’il est « plus facile de comprendre l’élection d’un président imaginaire comme Charles Lindbergh que celle d’un président réel comme Donald Trump », qualifiant ce dernier de simple « escroc » là où Lindbergh demeurait, malgré ses sympathies nazies, un héros national.

« Le complot contre l’Amérique » connait une adaptation en mini-série par HBO en 2020, sous la direction de David Simon, le créateur de « The Wire ». Le tournage se déroule à Jersey City, dans le New Jersey, et la diffusion débute le 16 mars 2020.

Aux éditions FOLIO ; 576 pages.

7. Un homme (2006)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Ce roman court s’ouvre par des funérailles dans un modeste cimetière juif près de Newark. Un petit groupe entoure le cercueil : Howie, le frère aîné du défunt, Nancy, sa fille dévouée, et deux fils qui ne lui ont jamais pardonné d’avoir quitté leur mère. À travers une narration qui navigue entre présent et passé, Philip Roth retrace l’histoire de cet homme sans nom, ancien directeur artistique dans la publicité.

La maladie structure toute l’existence du protagoniste. Une première opération dans l’enfance annonce une longue suite d’interventions chirurgicales. Cette vulnérabilité physique devient une obsession, exacerbée par le contraste avec son frère Howie qui ignore tout des hôpitaux. Trois mariages jalonnent sa vie, trois échecs qui le laissent finalement seul.

Installé pour sa retraite à Starfish Beach, une station balnéaire de la côte Est, l’homme tente de donner sens à ses dernières années en peignant et en enseignant son art. Il médite sur son parcours : son enfance auprès d’un père bijoutier attentionné, sa réussite professionnelle, ses liaisons amoureuses, le lien privilégiée avec sa fille Nancy.

Autour du livre

Premier tome du « cycle Némésis », « Un homme » s’inscrit dans une large réflexion sur la condition humaine et la mortalité. Le choix d’un protagoniste anonyme n’est pas anodin : il fait directement écho à la pièce de théâtre moraliste anglaise « Everyman » de 1485, dont Roth lui-même souligne l’importance dans un entretien de 2005. Cette référence médiévale apporte une dimension universelle au récit, comme en témoigne la célèbre réplique que Roth met en exergue : « Oh, Death, thou comest when I had thee least in mind. »

Les parallèles entre l’auteur et son personnage principal méritent attention : tous deux nés en 1933, ils partagent des racines géographiques proches – Elizabeth pour le protagoniste, Newark pour Roth – ainsi qu’une succession d’hospitalisations. Cette proximité autobiographique renforce l’authenticité du propos sans tomber dans l’autofiction pure.

La structure narrative adopte une construction circulaire : le récit s’ouvre sur les funérailles du protagoniste pour remonter ensuite le fil de son existence. Cette composition met en relief la conscience aigüe de la finitude qui imprègne l’œuvre. La bijouterie familiale fait office de métaphore : comme les pierres précieuses qu’on y vend, la vie brille d’un éclat éphémère.

Les choix du personnage principal – renoncer à une carrière artistique pour la publicité, multiplier les mariages et les ruptures – dessinent le portrait d’un homme ordinaire confronté à ses propres contradictions. Sa tentative tardive de renouer avec la peinture dans sa résidence de retraite du New Jersey souligne les regrets qui habitent ses derniers jours.

Couronné par le PEN/Faulkner Award en 2007 – troisième distinction de ce type pour Roth – « Un homme » a reçu un accueil critique notable. The Observer salue notamment « un portrait saisissant d’un homme mort en quête d’absolution ». Le London Book of Reviews nuance cet enthousiasme en notant que la souffrance et la mort y perdent leur singularité, peut-être par respect du sujet traité.

Aux éditions FOLIO ; 192 pages.

8. Portnoy et son complexe (1969)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Amérique des années 1960, Alexander Portnoy déverse ses névroses sur le divan d’un psychanalyste. À 33 ans, ce haut fonctionnaire de la mairie de New York ne parvient pas à se défaire de son éducation juive, marquée par une mère étouffante et un père inexistant. Malgré sa réussite professionnelle, il reste prisonnier d’une culpabilité tenace et d’une obsession sexuelle qui le poursuit depuis l’adolescence.

Entre souvenirs d’enfance et confessions intimes, Portnoy raconte ses tribulations érotiques avec une franchise brutale. Sa quête effrénée du plaisir – d’abord solitaire puis avec des partenaires non-juives – devient un acte de rébellion contre les traditions familiales. Sa relation tumultueuse avec sa femme du moment, affectueusement surnommée « le Singe », illustre son incapacité à concilier désir physique et conventions sociales.

Autour du livre

La genèse de « Portnoy et son complexe » s’enracine dans une période tumultueuse de la vie de Philip Roth. Entre 1962 et 1967, plusieurs textes précurseurs émergent : « The Jewboy », une prose humoristique sur Newark, puis « The Nice Jewish Boy », une pièce lue au American Place Theatre avec un jeune Dustin Hoffman. Le personnage d’Alexander Portnoy naît dans « Portrait of the Artist », avant de prendre sa forme définitive dans « A Jewish Patient Begins His Analysis ».

La création du roman coïncide avec la propre psychanalyse de Roth, entamée en 1962 auprès du Dr Hans Kleinschmidt. Ce dernier publie d’ailleurs en 1967 une étude anonymisée de son patient dans American Imago, y diagnostiquant des « anxiétés de castration face à une figure maternelle phallique ». Les premières publications d’extraits dans Esquire, Partisan Review et New American Review suscitent un engouement considérable – les passages circulent déjà dans les dîners mondains avant même la sortie du livre.

L’achèvement du roman se cristallise autour de deux événements marquants : une appendicite aux complications sévères en 1967, puis le décès accidentel de Margaret, l’épouse dont Roth vivait séparé, dans Central Park en 1968. Cette disparition, bien que douloureuse, agit paradoxalement comme un catalyseur créatif. Roth s’isole alors dans la colonie d’artistes Yaddo à Saratoga Springs, où il travaille douze à quatorze heures par jour jusqu’à l’aboutissement du manuscrit.

La publication en 1969 déclenche un séisme. La critique se déchire : certains saluent un chef-d’œuvre comparable à « Huckleberry Finn », d’autres fustigent une « farce à thèse ». Les réactions les plus virulentes émanent de la communauté juive – Marie Syrkin va jusqu’à établir un parallèle avec la propagande nazie, tandis que Gershom Scholem redoute que le livre ne serve de munitions aux antisémites.

L’impact commercial s’avère foudroyant : 420 000 exemplaires s’écoulent la première année, les droits dérivés rapportent près d’un million de dollars avant même la mise en vente. « Portnoy et son complexe » atteint rapidement un statut culte qui ne s’est jamais démenti – six millions d’exemplaires vendus en 2013, une 52e place dans le classement des 100 meilleurs romans anglophones du XXe siècle par la Modern Library, et même un Booker Prize rétrospectif officieux en 2009 pour le meilleur roman de 1969.

L’adaptation cinématographique de 1972 par Ernest Lehman, avec Richard Benjamin et Karen Black, se solde en revanche par un échec critique. Roger Ebert la qualifie de « fiasco total », lui reprochant son manque d’empathie envers les personnages juifs.

En Australie, le livre se heurte à la censure dès sa sortie. L’éditeur Penguin contourne l’interdiction en imprimant clandestinement les exemplaires à Sydney, les stockant dans des camions en mouvement pour échapper aux saisies. Cette affaire marque un tournant dans la législation australienne sur la censure – c’est la dernière fois qu’une œuvre littéraire fait l’objet de poursuites judiciaires dans le pays.

Aux éditions FOLIO ; 384 pages.

9. Le Théâtre de Sabbath (1995)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1995, Mickey Sabbath traverse une période sombre. La mort de Drenka, sa maîtresse depuis des années, le laisse désemparé. À 64 ans, cet ancien marionnettiste new-yorkais ne peut plus pratiquer son art : ses doigts sont déformés par l’arthrose. Sa femme Roseanna noie son mal-être dans l’alcool. Dans leur maison isolée de Nouvelle-Angleterre, les souvenirs l’assaillent.

La perte de Drenka ravive d’anciennes blessures : le décès de son frère aîné Morty, abattu pendant la Seconde Guerre mondiale au-dessus des Philippines, et la mystérieuse disparition de Nikki, sa première épouse, une comédienne dont il n’a plus jamais eu de nouvelles. Ces drames ont poussé Sabbath sur les routes : la marine marchande, les ports d’Amérique latine, puis le théâtre de rue à New York, avant son exil volontaire loin de la ville.

Autour du livre

L’histoire du « Théâtre de Sabbath » prend racine dans les expériences personnelles de Philip Roth. À l’âge de onze ans, il observe comment la famille d’un camarade se désintègre après la mort de leur fils, abattu au-dessus des Philippines. Cette tragédie résonne dans le personnage de Mickey Sabbath, marqué à vie par la disparition de son frère Morty dans le Pacifique en 1944.

La genèse du roman puise dans plusieurs sources d’inspiration. Le parcours de marin du protagoniste provient des récits du peintre R.B. Kitaj, ami de Roth pendant ses séjours londoniens. Le personnage de Drenka, quant à lui, fusionne deux anciennes compagnes de l’auteur : une Scandinave avec qui sa relation s’achève l’année même de la publication, et Janet Hobhouse, emportée par un cancer en 1991 à 42 ans. Les visites régulières de Roth sur la tombe de cette dernière nourrissent directement les scènes où Sabbath se recueille auprès de la sépulture de Drenka.

Le roman marque un tournant dans l’œuvre de Roth. Après douze ans d’exploration des thèmes du vieillissement et de la mort initiée dans « La leçon d’anatomie », « Le Théâtre de Sabbath » inaugure ce qui deviendra la préoccupation centrale de ses derniers écrits, de « La bête qui meurt » (2001) jusqu’au quatuor final « Némésis » (2006-2010). Harold Bloom y perçoit une réponse tragique, teintée de Shakespeare, au comique de « Portnoy et son complexe » (1969).

Cette œuvre symbolise aussi la réconciliation de Roth avec son identité américaine. Après sa séparation d’avec l’actrice Claire Bloom, son retour définitif aux États-Unis ravive son sentiment d’appartenance culturelle et linguistique. Mickey Sabbath incarne cette américanité sans faille, lui qui s’enveloppe dans le drapeau étoilé et représente pour l’immigrée croate Drenka l’incarnation même de l’homme américain.

La publication déclenche une polémique avec Michiko Kakutani, critique au New York Times. En réponse à sa recension négative d’ « Opération Shylock », Roth crée le personnage caricatural de la doyenne Kimiko Kakizaki. Kakutani riposte par une critique assassine, dénonçant notamment les diatribes anti-japonaises du protagoniste.

Malgré cette controverse, l’ouvrage reçoit un accueil critique majoritairement enthousiaste. William H. Pritchard salue « le roman le plus riche et gratifiant » de Roth, tandis que Frank Kermode loue sa « brillante méchanceté » et sa « légèreté rabelaisienne ». Ces éloges se concrétisent par l’obtention du National Book Award en 1995, trente-cinq ans après celui décerné à « Goodbye, Columbus ».

En 2023, « Le Théâtre de Sabbath » trouve une nouvelle vie sur les planches du Pershing Square Signature Center, dans une adaptation signée Ariel Levy et John Turturro. Ce dernier incarne Mickey Sabbath sous la direction de Jo Bonney, perpétuant ainsi la postérité de cette œuvre majeure du patrimoine littéraire américain.

Aux éditions FOLIO ; 656 pages.

10. La bête qui meurt (2001)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans « La bête qui meurt », David Kepesh, brillant professeur d’université de 62 ans, raconte sa liaison tourmentée avec une ancienne étudiante. Ce célibataire endurci, figure reconnue du monde culturel new-yorkais, a construit sa vie autour de deux piliers : la littérature et les conquêtes féminines. Quand il rencontre Consuela Castillo, une jeune femme de 24 ans à la beauté troublante, sa vie bascule.

Cette relation, qui débute comme tant d’autres dans sa carrière de séducteur, prend rapidement un tour inattendu. Kepesh, habitué à garder ses distances émotionnelles, se trouve submergé par des sentiments qu’il croyait ne jamais éprouver : l’obsession, la possessivité, la peur de perdre l’être aimé.

Le roman se déploie sous la forme d’une confession intime adressée à un mystérieux confident.

Autour du livre

Ce troisième volet du cycle David Kepesh s’inscrit dans une rupture marquée avec la trilogie américaine précédente de Roth. Là où les œuvres antérieures dépeignaient une fresque sociale des États-Unis, ce texte de 2001 se concentre sur l’intime et le corps. Cette orientation a d’ailleurs suscité des réactions contrastées dans la critique littéraire américaine, certains y percevant un repli décevant après l’ampleur des romans précédents.

La dimension érotique du récit, particulièrement prononcée dans le traitement du personnage de Consuela, a provoqué des débats passionnés. Zoë Heller, dans The New Republic, y décèle les obsessions d’un auteur hanté par le complexe de la vagina dentata, tandis que d’autres critiques soulignent la réification du corps féminin, décrit tour à tour comme une pièce de musée ou une œuvre d’art. Cette ambivalence se manifeste notamment à travers le motif du « Grand Nu » de Modigliani, tableau qui devient le double pictural de Consuela.

Roth y interroge les fondements de la société américaine, notamment à travers sa critique du puritanisme. La relation entre Kepesh et Consuela met en lumière les tensions entre différentes générations d’immigrants, la jeune femme étant issue de l’exil cubain. Cette dimension sociologique se double d’une réflexion sur la masculinité et l’éducation, thèmes qui traversent l’ensemble de l’œuvre.

Le titre lui-même puise sa source dans la poésie de W.B. Yeats, plus précisément dans « Sailing to Byzantium », dont les vers « Consume my heart away; sick with desire / And fastened to a dying animal / It knows not what it is » résonnent avec la thématique centrale du désir et de la déchéance physique.

L’adaptation cinématographique par Isabel Coixet en 2008, avec Ben Kingsley et Penélope Cruz dans les rôles principaux, a donné une nouvelle visibilité à l’œuvre sous le titre « Elegy ».

Mark Shechner suggère que la publication de « La bête qui meurt » correspond à un moment où Roth, alors considéré comme un possible lauréat du Nobel et célébré comme une institution nationale, ressent le besoin de bousculer son image publique. Cette hypothèse éclaire la dimension provocatrice du texte et sa volonté de déstabiliser les attentes du lectorat.

Aux éditions FOLIO ; 224 pages.

11. La contrevie (1986)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« La contrevie » raconte l’histoire des frères Zuckerman dans les années 1980. Henry, dentiste prospère du New Jersey, marié et père de famille, apprend qu’il doit suivre un traitement pour ses problèmes cardiaques. Le médicament le rend impuissant. Déchiré entre sa santé et sa vie sexuelle, notamment avec sa maîtresse, il envisage une opération risquée. À partir de ce point de départ, le roman se déploie en chapitres qui proposent différentes versions de leurs destins.

Dans une première version, Henry meurt sur la table d’opération. Dans une autre, il survit mais abandonne sa famille pour rejoindre une colonie juive radicale en Judée. Dans une troisième variation, c’est Nathan qui doit affronter l’impuissance et l’opération tant redoutée.

Autour du livre

Quatrième volet des aventures de Nathan Zuckerman, « La contrevie » marque un virage décisif dans l’œuvre de Philip Roth. Entre 1977 et 1984, l’écrivain réside à Londres et multiplie les séjours en Israël, deux expériences qui nourrissent directement ce texte situé entre ces villes et New York. La construction même du livre innove radicalement : les chapitres se contredisent partiellement, créant un kaléidoscope de possibilités narratives qui reflètent l’essence même de l’existence humaine et de la création littéraire.

Cette architecture singulière naît presque par accident, comme Roth le confie aux Inrockuptibles en 2009 : « J’ai écrit ce qui me venait à l’esprit et j’étais inquiet de voir cette contradiction apparaître dans le texte. Mais j’ai alors pensé qu’il me fallait faire confiance au livre et laisser venir les choses. » Cette audace formelle ouvre la voie à une nouvelle période créative : « Cela a redonné de l’énergie à mon travail. D’un point de vue technique, ce livre m’a ouvert. Je suis devenu plus libre, et ma prose plus abondante. »

La réception critique confirme l’importance de cette œuvre charnière. Le livre reçoit en 1987 le National Book Critics Circle Award et se retrouve finaliste du National Book Award. En 2006, le New York Times le classe parmi les six romans américains majeurs des 25 dernières années, aux côtés d’autres œuvres phares de Roth comme « Pastorale américaine » et « La tache ». L’écrivain britannique Martin Amis salue en 2012 un « chef-d’œuvre de fiction postmoderne… un livre d’une complexité vraiment très impressionnante. »

La rumeur d’une adaptation cinématographique par Arnaud Desplechin a longtemps circulé, signe de l’attrait exercé par cette œuvre qui questionne l’identité, la judéité et les vies alternatives que chacun porte en soi. Le personnage de Zuckerman y apparaît moins comme un protagoniste traditionnel que comme « un cerveau, un œil », selon les mots de Roth lui-même. Cette évolution du personnage accompagne une ambition narrative renouvelée qui influencera profondément les romans suivants de l’auteur, d’ « Opération Shylock » au « Théâtre de Sabbath ».

Aux éditions FOLIO ; 464 pages.

12. Exit le fantôme (2007)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 2004, alors que George W. Bush brigue un second mandat, Nathan Zuckerman rompt onze ans de retraite volontaire pour revenir à New York. Écrivain reconnu de 71 ans, il a fui la ville après des menaces de mort et mène depuis une existence austère dans le Massachusetts. Une opération visant à soulager son incontinence, séquelle d’un cancer de la prostate, le ramène dans la métropole.

Dans les rues de Manhattan, il découvre une ville transformée où chacun parle seul dans son téléphone portable. Le hasard place sur sa route Amy Bellette, ancienne muse de son mentor E.I. Lonoff, aujourd’hui ravagée par une tumeur cérébrale. Il rencontre aussi un jeune couple d’écrivains qui souhaite échanger son appartement contre une maison à la campagne. La femme, Jamie, éveille en lui un désir aussi violent qu’impossible à assouvir. Un jeune journaliste ambitieux vient compliquer l’intrigue en voulant publier une biographie scandaleuse de Lonoff.

Autour du livre

À travers les dernières apparitions de son double littéraire Nathan Zuckerman, Philip Roth tisse une œuvre crépusculaire qui fait écho à son premier roman de la série, « L’Écrivain des ombres ». La boucle se referme symboliquement quand Zuckerman, désormais vieillard diminué par l’âge et la maladie, retourne à New York après onze ans d’exil volontaire dans les montagnes de la Nouvelle-Angleterre.

Le livre s’inscrit dans une réflexion profonde sur le vieillissement, la mortalité et les ravages du temps qui passe. La déchéance physique de Zuckerman – impotence et incontinence suite à une opération de la prostate – contraste avec la vitalité de la jeune génération qu’il rencontre. Cette confrontation entre le « ne plus » des anciens et le « pas encore » des jeunes constitue l’un des fils conducteurs essentiels de l’intrigue.

Le contexte politique de l’élection présidentielle américaine de 2004 sert de toile de fond, opposant la réaction passionnée de la jeune Jamie Logan au calme philosophique de Zuckerman face à la réélection de George W. Bush. Cette divergence de perception entre générations illustre un thème central : l’impossibilité de transmettre l’expérience accumulée avec l’âge.

La structure narrative entremêle plusieurs niveaux de réalité, notamment à travers les dialogues imaginaires entre « Il » et « Elle » que Zuckerman compose dans sa chambre d’hôtel – sublimation littéraire de son attirance impossible pour Jamie Logan. L’intertextualité joue également un rôle majeur : le titre original « Exit Ghost » provient d’une didascalie de Macbeth qui ordonne la sortie du spectre de Banquo, tandis que l’intrigue s’inspire librement de « Rip van Winkle » avec son protagoniste qui redécouvre un monde transformé après une longue absence.

« Exit le fantôme » aborde aussi la question du biographisme en littérature à travers le personnage de Richard Kliman et sa volonté de révéler un supposé inceste dans la jeunesse de l’écrivain E.I. Lonoff. Cette trame permet une réflexion sur les limites de l’interprétation biographique des œuvres littéraires, illustrée notamment par la critique virulente d’Amy Bellette contre l’analyse réductrice des nouvelles d’Ernest Hemingway.

La réception critique s’est montrée partagée, saluant la complexité de l’œuvre tout en relevant certaines faiblesses dans sa construction. Le New Yorker souligne sa dimension métafictionnelle qui en fait « un essai séduisant sur l’impulsion de l’écriture fictionnelle », tandis que d’autres critiques apprécient particulièrement sa dimension testamentaire comme « portrait de l’artiste en vieil homme ».

Aux éditions FOLIO ; 384 pages.

13. Le rabaissement (2009)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À soixante-cinq ans, Simon Axler traverse une crise majeure : cet acteur célèbre du théâtre américain ne parvient plus à jouer. Le talent et l’assurance qui faisaient sa renommée l’ont déserté du jour au lendemain. Dévasté par cette perte inexplicable, abandonné par son épouse, il sombre dans une profonde dépression. Les idées suicidaires le hantent tant qu’il doit être hospitalisé en psychiatrie.

De retour dans sa demeure isolée près de New York, il reçoit la visite impromptue de Pegeen, la fille de ses amis comédiens. Cette femme de quarante ans, qui assumait jusqu’alors son homosexualité, devient sa maîtresse. Leur relation intense ranime les espoirs de Simon. Mais les parents de Pegeen désapprouvent cette liaison qu’ils jugent contre nature.

Autour du livre

Publié en 2009, « Le rabaissement » s’inscrit dans le quatuor final de Philip Roth aux côtés d’ « Un homme » (2006), « Indignation » (2008) et « Némésis » (2010), regroupés sous le « cycle Némésis ». Cette série interroge la confrontation de l’individu face à ses choix et leurs conséquences potentiellement fatales.

La genèse du livre trouve son origine dans une phrase fondatrice, comme Roth le confie lors d’un entretien avec Tina Brown : « He’d lost his magic » (« Il avait perdu son pouvoir »). Cette perte de facultés, que Roth transpose chez son protagoniste acteur, fait écho à ses propres angoisses d’écrivain entre deux projets, quand la panique sourde de ne plus pouvoir créer le saisit.

Les thèmes du vieillissement, de la mort et de la déchéance physique, déjà présents dans « La leçon d’anatomie » (1983) et « Le Théâtre de Sabbath » (1995), atteignent ici une intensité particulière. Roth tisse une trame où le désir érotique devient le fil conducteur d’une descente aux enfers personnelle, structurée en trois actes comme une pièce de théâtre, un choix formel qui fait écho à la profession du protagoniste.

Les critiques divergent radicalement à la sortie du livre. Dans le monde anglo-saxon, certains voix s’élèvent avec véhémence : Michiko Kakutani du New York Times qualifie l’ouvrage de « travail jetable », tandis que William Skidelsky dans The Guardian le considère comme « la fantaisie sexuelle d’un vieil homme déguisée en littérature ». À l’inverse, Jesse Kornbluth y voit « la meilleure œuvre de Roth depuis des années », tandis qu’Aravind Adiga le décrit comme « le livre dépressif le plus divertissant de l’année ».

La réception germanophone se révèle plus unanimement positive. Ulrich Greiner souligne la progression implacable du récit vers son but et propose même une explication à l’absence récurrente de Roth parmi les lauréats du Nobel : le roman refuse de détourner le regard de la part animale et corrompue de l’être humain. Albert Ostermaier y perçoit « un roman d’une puissance antique » porté par « un ton de tristesse indicible ».

L’adaptation cinématographique par Barry Levinson en 2014, avec Al Pacino dans le rôle principal, prolonge la résonance de l’œuvre. Pacino, qui avait acquis les droits du roman dès décembre 2009, incarne Simon Axler aux côtés de Greta Gerwig et Dianne Wiest. Le film sera présenté hors compétition à la Mostra de Venise.

Aux éditions FOLIO ; 160 pages.

14. Professeur de désir (1977)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Professeur de désir » retrace le parcours amoureux de David Kepesh, étudiant puis professeur de littérature comparée, dans les années 1960-70. Le récit s’ouvre sur ses années d’études à Londres, où ce jeune homme issu d’une famille juive américaine découvre l’effervescence érotique auprès de deux étudiantes suédoises. Ces expériences marquent le début d’une quête du plaisir qui ne le quittera plus.

De retour aux États-Unis, David épouse Helen, une femme énigmatique hantée par le souvenir d’une liaison passée à Hong Kong. Leur mariage tumultueux, fait de disputes incessantes et de reproches, s’achève par un divorce. Une longue période d’impuissance et de dépression s’ensuit, à peine allégée par des séances de psychanalyse.

La rencontre avec Claire, de dix ans sa cadette, semble enfin lui apporter l’équilibre. Belle, intelligente, simple, elle incarne tout ce qu’il cherche. Pourtant, le doute s’immisce déjà : David pressent que sa passion s’éteindra, comme les précédentes.

Autour du livre

« Professeur de désir » (1977) s’inscrit dans un cycle romanesque plus vaste de Philip Roth consacré au personnage de David Kepesh, entre « Le Sein » (1972) et « La bête qui meurt » (2001).

La dimension psychanalytique y occupe une place centrale. Le protagoniste, professeur de littérature, transforme même son cours universitaire (intitulé « Desire 341 ») en une tribune pour mettre en parallèle ses expériences personnelles avec les œuvres qu’il enseigne, notamment « Madame Bovary » de Flaubert. Cette utilisation singulière de la littérature comme miroir de l’intime témoigne d’une approche où l’érudition et le désir s’entremêlent constamment.

Le personnage principal se définit lui-même comme « érudit parmi les libertins et libertin parmi les érudits », une dualité qui structure l’ensemble de la narration. Cette tension entre intellectualisme et sensualité se reflète dans sa devise byronienne : « Studieux le jour et la nuit licencieux. »

Un élément marquant réside dans le traitement du rapport à Franz Kafka, qui culmine dans un passage onirique où Kepesh imagine une rencontre avec la prostituée du célèbre auteur pragois. Cette scène cristallise la manière dont le texte mêle références littéraires et questionnements sur la sexualité.

La construction du personnage principal autour de ses insécurités émotionnelles, qui persistent malgré son succès académique, en fait un anti-héros moderne. Son incapacité à exprimer ses émotions, illustrée notamment dans sa relation avec Helen, débouche sur une inversion des rôles traditionnels où il se retrouve à gérer les tâches ménagères tout en poursuivant sa carrière universitaire.

« Professeur de désir » obtient une reconnaissance critique immédiate avec sa nomination au National Book Critics Circle Award.

Aux éditions FOLIO ; 320 pages.

15. Ma vie d’homme (1974)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1967, Peter Tarnopol, écrivain et professeur de littérature juif, se retire dans une colonie d’artistes du Vermont pour écrire un récit autobiographique. Son histoire s’articule autour de son mariage catastrophique avec Maureen Johnson, qui se termine par la mort accidentelle de cette dernière, sa liaison avec Susan McCall et sa thérapie avec le Dr Spielvogel.

Le roman se divise en deux parties distinctes : la première, intitulée « Fictions utiles », comprend deux nouvelles mettant en scène Nathan Zuckerman, un personnage créé par Tarnopol. La seconde partie, « Mon histoire vraie », constitue les mémoires de Tarnopol lui-même. Cette structure permet d’évoquer les différentes facettes de la vie de Tarnopol, notamment à travers les commentaires de son frère, sa sœur et son thérapeute sur les nouvelles de Zuckerman.

Autour du livre

« Ma vie d’homme » occupe une place charnière dans la bibliographie de Philip Roth. Ce septième roman, paru en 1974, marque la première apparition du personnage de Nathan Zuckerman, qui deviendra par la suite une figure récurrente dans la littérature rothienne.

L’œuvre se distingue par sa structure narrative novatrice qui juxtapose fiction et autobiographie. Cette construction en miroir permet d’interroger les liens entre l’écrivain et son œuvre, thématique qui s’imposera comme centrale dans les romans ultérieurs de Roth, notamment dans « Opération Shylock ».

Le critique Morris Dickstein, dans The New York Times Book Review, inscrit ce roman dans la lignée de « Portnoy et son complexe », soulignant la contribution majeure de Roth au genre confessionnel contemporain. Selon lui, Roth renouvelle le ton de l’écriture autobiographique en puisant dans la veine de Henry Miller et Céline, insufflant à son œuvre une dimension comique qui tranche avec le sérieux habituel du genre.

La dimension autobiographique du roman trouve sa confirmation dans « Les Faits », où Roth révèle que le mariage malheureux de Tarnopol avec Maureen transpose sa propre union destructrice avec Margaret Martinson. Cette transposition du réel vers la fiction s’opère à travers un dispositif narratif audacieux qui met en abyme le processus créatif.

L’originalité de « Ma vie d’homme » réside dans sa capacité à transcender les conventions du genre confessionnel en mêlant humour et gravité, tout en questionnant les frontières entre vérité et fiction. Cette approche novatrice inscrit l’œuvre dans une réflexion plus large sur la création littéraire et ses rapports avec l’expérience vécue.

Aux éditions FOLIO ; 471 pages.