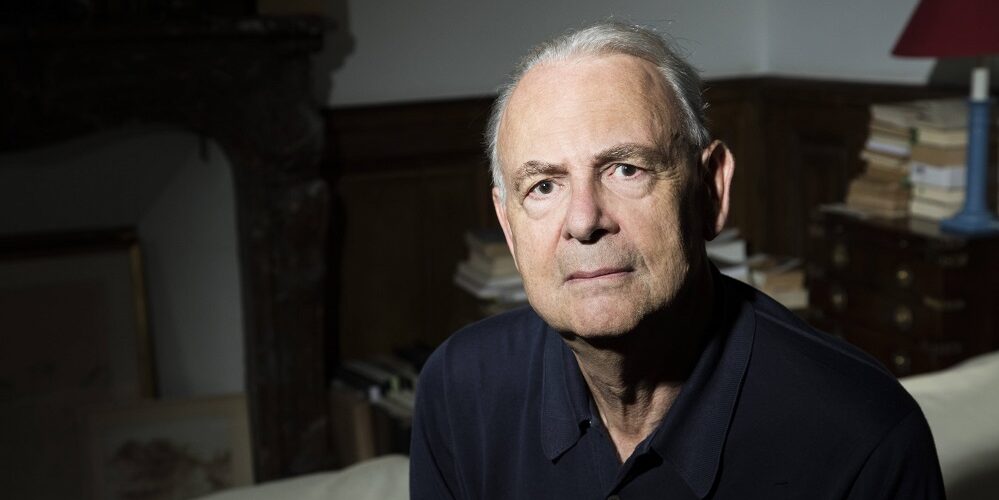

Patrick Modiano est un écrivain français né le 30 juillet 1945 à Boulogne-Billancourt. Fils d’un père juif italien, Albert Modiano, et d’une mère belge flamande, Louisa Colpeyn, il connaît une enfance marquée par l’absence parentale, étant souvent confié à ses grands-parents ou placé en pensionnat. La mort de son frère Rudy en 1957, des suites d’une leucémie, le marque profondément.

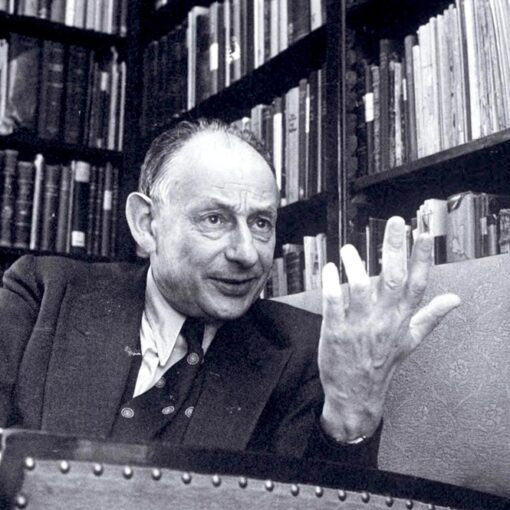

Soutenu par Raymond Queneau, ami de sa mère qui lui donne des cours particuliers, il abandonne ses études après le baccalauréat pour se consacrer à l’écriture. Son premier roman, « La Place de l’étoile », publié en 1967 chez Gallimard, lance sa carrière littéraire. Il reçoit le prix Goncourt en 1978 pour « Rue des Boutiques Obscures ».

Son œuvre, traduite en trente-six langues, est centrée sur les thèmes de la mémoire, de l’identité et de l’Occupation. Bien que né après la guerre, cette période occupe une place centrale dans ses romans, notamment à travers la figure énigmatique de son père. En 2014, il reçoit le prix Nobel de littérature pour « l’art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l’Occupation ».

Marié depuis 1970 à Dominique Zehrfuss, avec qui il a eu deux filles, Patrick Modiano est aujourd’hui considéré comme l’un des écrivains importants de la littérature française contemporaine.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Dora Bruder (1997)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En décembre 1988, Patrick Modiano découvre dans un vieux numéro de Paris-Soir un avis de recherche daté du 31 décembre 1941. Les parents de Dora Bruder, une adolescente de 15 ans, signalent sa disparition du pensionnat catholique Saint-Cœur-de-Marie où ils l’avaient placée. Cette annonce devient le point de départ d’une enquête qui durera huit ans.

Le livre retrace l’histoire de cette jeune fille juive dans le Paris occupé. Dora vit avec ses parents, Ernest et Cécile Bruder, dans une chambre d’hôtel du boulevard Ornano. En plein hiver 1941, alors que les rafles et les persécutions contre les juifs s’intensifient, elle fugue une première fois. Retrouvée, elle s’échappe à nouveau au printemps 1942. Quelques mois plus tard, elle est arrêtée avec son père. Tous deux sont déportés à Auschwitz par le convoi n°34 du 18 septembre 1942. Sa mère les rejoint en février 1943. Aucun ne reviendra.

Autour du livre

L’écriture de « Dora Bruder » prend racine dans une conversation entre Patrick Modiano et Serge Klarsfeld. Cette genèse particulière n’apparaît pourtant pas dans le texte publié, ce qui décevra Klarsfeld qui s’en ouvrira à l’auteur dans une lettre datée du 3 avril 1997.

Hanté par sa découverte initiale, Modiano écrit d’abord « Voyage de noces » en 1990, un roman où Dora devient Ingrid. Cette première tentative ne le satisfait pas : « J’ai écrit ce roman pour essayer de combler le vide que j’éprouvais quand je pensais à Dora Bruder dont je ne savais rien. Mais le roman achevé, j’en étais au même point. » Il lui faudra huit années de recherches méticuleuses pour aboutir à « Dora Bruder », publié en 1997.

La construction fragmentaire du récit reflète la nature même de l’enquête : des bribes d’informations glanées dans les archives s’entremêlent aux souvenirs personnels. Les passages autobiographiques s’insèrent naturellement dans la narration, créant des échos entre le destin de Dora et celui de l’auteur qui a lui aussi connu la fugue, entre l’histoire de son père et celle d’Ernest Bruder.

Ce texte occupe une place singulière dans la bibliographie de Modiano : ni tout à fait roman ni vraiment biographie, il se présente comme une enquête à forte implication personnelle. Les contraintes du genre biographique se dissolvent dans une écriture qui préserve délibérément les zones d’ombre : « J’ignorerai toujours à quoi elle passait ses journées […] C’est là son secret. Un pauvre et précieux secret que les bourreaux […] n’auront pas pu lui voler. »

En 2015, la maire de Paris Anne Hidalgo inaugure une promenade Dora Bruder dans le 18e arrondissement, en présence de Modiano. Cette voie, située au-dessus des rails de la Petite Ceinture entre les rues Belliard et Leibniz, inscrit définitivement dans la topographie parisienne le nom de cette adolescente que le livre a sauvée de l’oubli.

Aux éditions FOLIO ; 144 pages.

2. Rue des Boutiques Obscures (1978)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, 1965. Un détective privé, Guy Roland, souffre d’amnésie depuis plus de dix ans. Ce nom même n’est pas le sien – il lui a été donné par son patron, le baron von Hutte, qui s’apprête à fermer son agence pour prendre sa retraite. Sans passé ni souvenirs, Guy décide d’enquêter sur lui-même pour découvrir qui il était avant sa perte de mémoire.

Son investigation le ramène aux années noires de l’Occupation. Il retrouve sa trace sous le nom de Pedro McEvoy, membre de la légation dominicaine, marié à une certaine Denise Coudreuse. Autour d’eux gravitait un groupe d’amis aux origines diverses : un Anglais fortuné, une danseuse russe, un ancien jockey… En 1940, fuyant Paris occupé, ils se réfugient à Megève. Pedro et Denise tentent alors un passage vers la Suisse qui tourne au drame dans la neige des Alpes.

Autour du livre

La publication de « Rue des Boutiques Obscures » en septembre 1978 marque un tournant pour Patrick Modiano. François Mitterrand lui accorde une attention particulière lors d’une émission spéciale d’Apostrophes aux côtés de Michel Tournier et Paul Guimard, considérant déjà son œuvre comme « importante dans la littérature française ». Le prix Goncourt lui est décerné en novembre, avec six voix contre trois pour « Diane Lanster » de Jean-Didier Wolfromm et une pour « La Vie mode d’emploi » de Georges Perec. Fait notable, le jury précise que cette récompense salue également l’ensemble de son travail littéraire.

Dans cette fresque parisienne où la mémoire joue les filles de l’air, chaque page distille une étrange mélancolie. Les phrases courtes, parfois nominales, créent une atmosphère où les identités se diluent, où les souvenirs s’effritent comme du sable entre les doigts. « Une impression m’a traversé, comme ces lambeaux de rêves fugitifs que vous essayez de saisir au réveil pour reconstituer le rêve entier », confie le narrateur. Cette quête identitaire se mêle intimement à l’histoire de l’Occupation, période trouble où les faux papiers et les doubles vies deviennent une nécessité de survie.

La construction s’apparente à celle d’un roman policier sans en être véritablement un. Les indices s’accumulent, les pistes s’entrecroisent, mais l’essentiel réside ailleurs. Les personnages, souvent d’origine cosmopolite, évoluent dans un Paris aux contours flous, entre ombre et lumière. Les témoignages se superposent, créant un effet de palimpseste où la vérité se dérobe sans cesse. Comme l’écrit Modiano : « Nos vies ne sont-elles pas aussi rapides à se dissiper dans le soir que ce chagrin d’enfant ? »

Ce sixième roman s’inscrit dans une œuvre plus vaste où la question de l’identité et la période de l’Occupation reviennent comme des leitmotivs obsédants. La sobriété de l’écriture, presque clinique dans sa précision, contraste avec l’opacité des souvenirs qu’elle tente de saisir. Les adresses exactes, les numéros de téléphone désuets (SÉGur 09-59, PASsy 10-89) ancrent le récit dans une réalité tangible, tandis que l’incertitude plane sur l’identité même du protagoniste.

Aux éditions FOLIO ; 250 pages.

3. Dans le café de la jeunesse perdue (2007)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Paris bohème des années 1960, le café Le Condé, près de l’Odéon, attire une faune d’étudiants, d’artistes et d’intellectuels. Parmi eux surgit un jour Jacqueline Delanque, surnommée Louki, une jeune femme énigmatique qui entre toujours par la « porte de l’ombre ». Sa présence silencieuse et son aura mystérieuse marquent profondément les habitués du lieu.

Quatre narrateurs tentent de percer le mystère de Louki : un étudiant des Mines qui l’observe de loin, un détective privé mandaté par son mari après sa disparition, son amant Roland, et Louki elle-même. À travers leurs récits se dessine le portrait fragmenté d’une jeune femme en fuite perpétuelle, depuis son enfance solitaire à Pigalle auprès d’une mère ouvreuse au Moulin Rouge, jusqu’à ses errances dans ce qu’elle nomme les « zones neutres » de Paris.

Autour du livre

« Dans le café de la jeunesse perdue » s’inscrit dans une cartographie parisienne méticuleuse, où chaque lieu devient un point d’ancrage pour les âmes errantes. Quatre voix distinctes composent une partition sur l’absence et l’impossibilité de retenir ceux qui nous échappent. La citation de Guy Debord en épigraphe – « À la moitié du chemin de la vraie vie, nous étions environnés d’une sombre mélancolie » – donne le ton d’une œuvre qui transforme la nostalgie en matière littéraire.

Les « zones neutres », ces espaces intermédiaires où les personnages se réfugient, structurent la géographie intime du récit. Ces territoires à la lisière du monde illustrent la volonté de Modiano de saisir l’insaisissable : « Il existait à Paris des zones intermédiaires, des no man’s land où l’on était à la lisière de tout, en transit, ou même en suspens. » La narration polyphonique fait écho à cette fragmentation de l’espace – le récit se construit par touches successives, chaque narrateur apportant sa nuance au portrait de Louki.

À travers le café Le Condé, désormais devenu une maroquinerie de luxe, se dessine le Paris des années 1960, celui de la bohème et des nuits sans fin. Le livre n’idéalise pas cette époque mais la restitue dans sa complexité, entre espoirs et désillusions. Modiano concède d’ailleurs volontiers qu’il réécrit sans cesse le même livre, comme un peintre qui reproduirait inlassablement le même motif pour en saisir l’essence. Cette obsession de la répétition, loin d’être un défaut, devient une force qui donne à « Dans le café de la jeunesse perdue » sa tonalité si particulière.

La quête d’identité, thème central du livre, se double d’une réflexion sur la mémoire collective. Les personnages tentent de fixer leurs souvenirs à travers des cahiers où ils consignent noms et adresses, comme pour conjurer l’oubli. Cette pratique quasi documentaire contraste avec le caractère évanescent des êtres qui peuplent le récit. Le café devient ainsi le théâtre d’une jeunesse qui cherche à exister tout en se sachant déjà fantôme.

Aux éditions FOLIO ; 176 pages.

4. Un pedigree (2005)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans « Un pedigree », Patrick Modiano retrace les vingt premières années de sa vie, de sa naissance en 1945 à Boulogne-Billancourt jusqu’à la publication de son premier livre. Il naît d’un père juif aux activités troubles, qui fréquente le milieu interlope parisien d’après-guerre, et d’une mère flamande, comédienne de second rang perpétuellement à court d’argent.

L’enfance du narrateur se déroule entre pensionnats et internats, ballotté d’un endroit à l’autre par des parents qui cherchent à se débarrasser de lui. Sa solitude s’accentue après la mort de son frère Rudy. À Paris et en province, le jeune Patrick erre dans un monde d’adultes indifférents, entre un père qui le convoque dans des cafés pour des entrevues glaciales et une mère qui ne s’intéresse à lui que pour lui soutirer de l’argent.

Autour du livre

En 2005, alors qu’il approche de ses soixante ans, Modiano choisit de raconter les vingt premières années de sa vie. Cette démarche autobiographique fait écho au roman « Pedigree » (1948) de Georges Simenon, dont il reprend le titre en y ajoutant l’article indéfini. Le terme de « pedigree » souligne avec une ironie mordante l’absence de lignée noble : « Je suis un chien qui fait semblant d’avoir un pedigree ».

La structure narrative opère un changement radical par rapport aux précédents ouvrages de Modiano où ses éléments biographiques apparaissaient déjà, mais de manière fragmentée. Ici, l’accumulation méthodique de noms, de dates et de lieux crée un effet de litanie qui renforce le sentiment d’une enfance vécue comme une succession d’abandons. Cette précision documentaire contraste avec l’absence totale d’épanchement émotionnel, créant une tension qui constitue la force du texte.

La sobriété extrême du ton trouve son explication page 45 : « Il ne s’agit que d’une simple pellicule de faits et gestes. Je n’ai rien à confesser ni à élucider et je n’éprouve aucun goût pour l’introspection et les examens de conscience ». Cette phrase clé révèle la nature profonde du projet : non pas une introspection, mais un inventaire clinique destiné à « en finir avec une vie qui n’était pas la mienne ».

L’ouvrage s’inscrit dans une continuité thématique avec « Dora Bruder » et « Dans le café de la jeunesse perdue », formant une trilogie informelle sur les thèmes de l’identité et de la filiation. Le texte a fait l’objet d’une adaptation théâtrale remarquée avec Édouard Baer seul en scène au Théâtre Antoine, dans une mise en scène minimaliste qui souligne la puissance du texte brut.

De nombreux critiques littéraires soulignent la position centrale de ce récit dans l’œuvre de Modiano : « Un pedigree » éclaire les obsessions récurrentes de ses romans, notamment la période de l’Occupation et les figures parentales défaillantes.

Aux éditions FOLIO ; 144 pages.

5. Encre sympathique (2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1960, Jean Eyben, un jeune homme d’une vingtaine d’années, débute comme apprenti dans une agence de détectives privés à Paris. Son patron lui confie sa première mission : retrouver Noëlle Lefebvre, une femme mystérieusement disparue. Le dossier est mince – une simple carte de poste et quelques adresses dans le 15e arrondissement. Jean arpente les rues, interroge les habitués d’un café, découvre un agenda aux annotations énigmatiques.

Trente ans plus tard, cette enquête inachevée continue de le hanter. Les souvenirs remontent par bribes : un comédien louche nommé Gérard Mourade, un dancing au bord de la Seine, un garage Chrysler… De Paris à Annecy, puis jusqu’à Rome, Jean reconstitue peu à peu le puzzle d’une vie qui croise étrangement la sienne, comme si cette recherche devait lui révéler sa propre histoire.

Autour du livre

« Encre sympathique » se distingue des précédents ouvrages de Patrick Modiano par sa construction narrative singulière. Une rupture s’opère à la page 110 : le récit homodiégétique s’interrompt brusquement et laisse place à une narration à la troisième personne. Ce basculement, qui transporte l’action de Paris à Rome, insuffle une dimension nouvelle au texte. La ville éternelle, présentée comme « la ville de l’oubli », marque l’achèvement d’une quête identitaire qui s’étend sur trois décennies.

La métaphore de l’encre sympathique, substance invisible qui ne se révèle qu’au contact d’un agent extérieur, traverse l’ensemble de l’œuvre. Elle illustre le fonctionnement de la mémoire, cette faculté qui fait resurgir des souvenirs enfouis : « Si vous avez parfois des trous de mémoire, tous les détails de votre vie sont écrits quelque part à l’encre sympathique. » Cette réflexion sur le temps qui passe s’inscrit dans la lignée de « Rue des Boutiques Obscures » et « Villa Triste », dont on retrouve certains personnages et lieux emblématiques comme l’agence Hutte ou la région d’Annecy.

Vingt-neuvième roman de Modiano, « Encre sympathique » se démarque aussi par son dénouement inattendu. Pour la première fois, l’auteur propose une fin qui clôt véritablement l’intrigue, sans la laisser en suspens dans les limbes de la mémoire. Cette particularité, relevée par plusieurs critiques littéraires, confère au livre une place à part dans la bibliographie de l’écrivain. Clara Dupont-Monod souligne d’ailleurs avec humour que Modiano reste « notre écrivain GPS », fidèle à sa cartographie parisienne tout en ouvrant de nouvelles perspectives narratives.

Le roman s’affranchit également des marqueurs temporels contemporains : pas de téléphones portables, d’ordinateurs ou de réseaux sociaux. Les personnages consultent le bottin, écrivent à l’encre bleue Floride et fréquentent les bureaux des PTT, créant ainsi un décalage temporel qui renforce l’atmosphère d’entre-deux caractéristique de l’univers modianesque.

Aux éditions FOLIO ; 144 pages.

6. La danseuse (2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début des années 1960, un jeune homme qui rêve de devenir écrivain fait la connaissance d’une mystérieuse danseuse et de son fils Pierre, âgé de sept ans. Il s’occupe régulièrement du petit garçon pendant que sa mère suit les cours exigeants du maître de ballet russe Boris Kniaseff au studio Wacker, place de Clichy. Une relation faite de silences et de non-dits se tisse entre les trois personnages.

Le narrateur découvre peu à peu l’univers interlope qui entoure la danseuse : un certain Verzini qui veille sur elle comme un père, l’éditeur Maurice Girodias qui publie des romans censurés, et d’obscurs personnages dont elle tente de fuir l’emprise. La danse semble son seul refuge, une discipline qui lui permet de survivre. Cinquante ans plus tard, une rencontre fortuite dans un Paris méconnaissable, envahi de touristes, réveille ces souvenirs enfouis.

Autour du livre

Entre fiction et autobiographie, « La danseuse » transcrit avec une extrême pudeur les réminiscences d’une période de vie du narrateur dans un Paris aujourd’hui disparu. Les réminiscences s’articulent autour d’une discipline exigeante, la danse classique, qui sert de métaphore à l’écriture. « La danse est une discipline qui vous permet de survivre », affirme Boris Kniaseff, figure historique de la danse classique qui enseignait réellement au studio Wacker dans les années 1960. Cette phrase résonne comme un manifeste artistique : à travers la rigueur de la danse et celle de l’écriture se dessine la possibilité d’échapper à un milieu social « un peu particulier ».

Dans un Paris contemporain submergé par les hordes touristiques et leurs valises à roulettes, le narrateur ne reconnaît plus sa ville. Cette confrontation entre deux époques souligne les mutations profondes survenues depuis la Covid-19 : « Nous vivions des temps difficiles depuis trois ans (en 2022), comme je n’en avais jamais connu de ma vie ». Modiano établit un parallèle saisissant entre la discipline nécessaire à la survie artistique et celle qu’impose ce monde nouveau.

La narration alterne entre présent et passé avec une fluidité remarquable. Les personnages surgissent et s’estompent comme des fantômes, leurs contours restent délibérément flous. Seuls quelques éléments demeurent d’une netteté absolue : le studio Wacker, les exercices à la barre, le petit Pierre assemblant ses puzzles. Cette écriture en clair-obscur culmine dans une scène finale d’une grâce infinie où la danseuse et son fils esquissent quelques pas sur un trottoir parisien, la nuit de Noël.

Cette partition de 112 pages s’inscrit dans la continuité thématique de « Souvenirs dormants » (2017), où apparaissait déjà le personnage du docteur Péraud, soutien de la danseuse. Les silences y pèsent autant que les mots, dans une atmosphère où « le temps n’est pas linéaire, ni même circulaire » mais forme « un millefeuilles dont les plans morcelés s’enchevêtrent ».

Aux éditions FOLIO ; 112 pages.

7. Villa Triste (1975)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1962, un jeune homme de dix-huit ans s’exile dans une petite ville thermale savoyarde pour échapper à la guerre d’Algérie. Sous la fausse identité du comte Victor Chmara, il s’installe dans une pension modeste et tente de se fondre dans l’anonymat. Sa rencontre avec la belle Yvonne Jacquet, qui rêve de devenir actrice, et son ami René Meinthe, un médecin homosexuel aux relations douteuses, bouleverse sa solitude calculée.

L’été file entre les murs des palaces et les rives du lac. Victor partage la chambre d’Yvonne à l’hôtel Hermitage, accompagnés par son dogue allemand mélancolique. Le trio navigue dans un monde d’apparences où chacun dissimule ses secrets. Mais quand Victor propose à Yvonne de fuir vers l’Amérique, leurs chemins se séparent. Une décennie plus tard, le retour sur les lieux ravive les souvenirs de cet été suspendu.

Autour du livre

« Villa Triste » s’inscrit dans la continuité des « Boulevards de ceinture » (1972), dont il constitue une suite thématique. Publié en 1975, ce quatrième roman de Modiano reçoit le Prix des Libraires l’année suivante. Il sera adapté au cinéma en 1994 par Patrice Leconte sous le titre « Le Parfum d’Yvonne ». Avant d’obtenir cette reconnaissance, le texte avait été en lice pour le Prix Goncourt 1975, ne recueillant qu’une seule voix au huitième tour de scrutin, face à « La Vie devant soi » d’Émile Ajar qui remportera finalement le prix.

L’atmosphère du livre évoque le cinéma italien des années cinquante : robes, talons aiguille, porte-jarretelles, cheveux gominés, coupes de champagne. Ces images en noir et blanc correspondent parfaitement à l’ambiance du texte. La société dépeinte oscille entre mondanité superficielle et profond désœuvrement. Le passage du concours de l’élégance Houligant illustre cette dualité avec une ironie mordante.

La présence de la guerre d’Algérie et l’homosexualité affichée de Meinthe ancrent le récit dans son époque. Les années 60 apparaissent troubles, certains se cachent physiquement et refusent de voir les événements qui se préparent. La figure du père, récurrente chez Modiano, surgit ici comme un souvenir : juif apatride terré dans Paris avec la hantise des Allemands.

La narration alterne entre deux temporalités : l’été 1962 et le retour une décennie plus tard. Cette structure crée un effet de brume où les identités se dérobent. Les descriptions minutieuses des rues et des édifices contrastent avec le mystère qui enveloppe les personnages. Cette opposition entre un décor très planté et l’absence de jalons psychologiques génère une ambiance singulière. Modiano affirme d’ailleurs que le héros est en partie autobiographique, et que certaines caractéristiques de son propre père ont nourri l’étrangeté du personnage du Docteur.

Le récit se teinte d’une nostalgie particulière quand il évoque ces moments où « tout va bientôt basculer, où il va être un peu trop tard pour tout. Le bateau reste à quai, il suffit de traverser la passerelle, il reste quelques minutes… Une douce ankylose vous prend. » Cette sensation d’instant suspendu imprègne l’ensemble du texte.

Aux éditions FOLIO ; 208 pages.

8. La Petite Bijou (2001)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, 1967. Dans les couloirs souterrains de la station Châtelet, Thérèse Cardères, 19 ans, croise une femme au manteau jaune usé qui ressemble trait pour trait à sa mère. Un choc : celle-ci est censée être morte au Maroc douze ans plus tôt. Sans oser l’aborder, Thérèse la suit jusqu’à Vincennes, où elle découvre son adresse.

Cette apparition bouleverse la jeune femme et ravive les blessures de son enfance. Autrefois surnommée « la Petite Bijou » par une mère instable qui rêvait d’en faire une vedette, Thérèse fut abandonnée en pension à l’âge de huit ans. Aujourd’hui, elle survit entre un studio misérable près de la place Blanche et un travail de garde d’enfants dans une famille étrange du Bois de Boulogne. Seuls un traducteur polyglotte et une pharmacienne bienveillante l’empêchent de sombrer totalement.

Autour du livre

À travers les tribulations de Thérèse, « La Petite Bijou » met en scène une filiation brisée et une quête d’identité. Les déambulations nocturnes dans Paris composent une géographie de la solitude, où chaque lieu ravive les souvenirs d’une enfance meurtrie. La ville elle-même devient le miroir des états d’âme du personnage : les tapis roulants sans fin du métro symbolisent l’errance, tandis que les enseignes lumineuses des pharmacies offrent de rares points de repère dans l’obscurité.

Le récit à la première personne se distingue dans l’œuvre de Modiano par sa narratrice féminine, une perspective qui confère une tonalité particulière à ses thèmes de prédilection. La figure maternelle, d’ordinaire en arrière-plan, occupe ici le cœur du texte. La mère de Thérèse incarne une forme d’instabilité identitaire : tour à tour Suzanne Cardères, comtesse Sonia O’Dauyé, « la Boche » ou encore « Trompe-la-mort », elle multiplie les masques et les faux-semblants.

Le personnage de la petite fille des Valadier, jamais nommée, fait écho au passé de Thérèse, créant un effet de mise en abyme. Cette résonance entre présent et passé structure tout le récit : les lieux, les rencontres, les situations se répondent et se superposent. La présence bienveillante de la pharmacienne et du traducteur Moreau-Badmaev, avec sa langue poétique du « persan des prairies », apporte une lueur d’espoir dans cet univers de solitude.

Couronné par le Prix Jean-Monnet de littérature européenne en 2002, « La Petite Bijou » témoigne d’une évolution dans l’écriture de Modiano. Si l’atmosphère reste empreinte de mélancolie, le spectre de l’Occupation, omniprésent dans ses œuvres précédentes, s’estompe ici au profit d’une exploration plus intime des blessures de l’enfance. Jérôme Garcin, dans L’Obs, souligne comment Modiano accompagne « avec une infinie délicatesse » le désarroi de cette jeune femme à l’abandon.

Aux éditions FOLIO ; 176 pages.

9. Chevreuse (2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début des années 1960, Jean Bosmans est un jeune homme de vingt ans qui fréquente une bande d’individus louches. Il suit son amie Camille, surnommée « Tête de mort », dans un appartement d’Auteuil où ces personnes se réunissent chaque nuit. La journée, l’appartement n’abrite qu’une baby-sitter, Kim, et un petit garçon. Kim conseille à Jean d’éviter ces visiteurs nocturnes qu’elle juge dangereux.

La situation bascule quand Camille l’emmène visiter une maison à Chevreuse. Jean découvre que c’est la maison où il a vécu enfant. Il comprend alors que les hommes qui fréquentent l’appartement d’Auteuil le connaissent depuis l’enfance et tentent de lui extorquer des informations sur un secret dont il aurait été témoin. Pour leur échapper, il part se réfugier à Nice.

Cette histoire resurgit cinquante ans plus tard, quand Bosmans, devenu écrivain, tente de démêler les fils de sa mémoire. Modiano entrelace trois périodes – l’enfance, la jeunesse et le présent – pour reconstituer cette histoire trouble.

Autour du livre

« Chevreuse » s’inscrit dans la continuité de « Remise de peine », paru en 1988, qui évoquait déjà cette mystérieuse demeure de Jouy-en-Josas où le jeune Modiano vivait avec son frère. Cette résurgence, trente ans plus tard, marque une nouvelle étape dans le travail de mémoire de l’écrivain. La maison de la rue du Docteur-Kurzenne, où repose d’ailleurs le célèbre Guillotin dans le jardin, constitue le point névralgique autour duquel gravitent les personnages troubles de l’après-guerre.

Les trois temporalités – l’enfance, la jeunesse et la maturité – s’entrelacent comme des strates géologiques. La chronologie se distord, les distances se contractent : une carte d’état-major de la vallée de Chevreuse révèle à Bosmans que les trajets de son enfance étaient en réalité beaucoup plus courts que dans ses souvenirs. Cette découverte illustre la façon dont la mémoire transforme et déforme la réalité.

La dimension autobiographique transparaît à travers Jean Bosmans, déjà présent dans d’autres ouvrages comme « L’Horizon » (2010) et « Éphéméride » (2002). Le prénom Jean est d’ailleurs le véritable premier prénom de Modiano. Les numéros de téléphone à l’ancienne (Auteuil 15-28) et les toponymes parisiens méticuleusement consignés témoignent d’un Paris disparu, celui des années 1960 où les taxis « maraudaient » encore.

Ce quarante-quatrième roman de Modiano prolonge son œuvre en la complétant, tel un nouveau fragment d’une vaste fresque mémorielle. Comme il le suggère lui-même dans le texte : « Entre la vie réelle et la fiction existaient des frontières confuses ». Cette ambiguïté entre souvenirs et imagination constitue la matière première de « Chevreuse », où la transformation des fantômes du passé en personnages de roman permet paradoxalement de les tenir à distance.

Aux éditions FOLIO ; 176 pages.

10. Voyage de noces (1990)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1989, Jean B. organise sa propre disparition. Plutôt que de s’envoler vers Rio comme prévu, ce réalisateur de documentaires s’enferme dans un hôtel de la périphérie parisienne. Son exil volontaire prend racine dans une nouvelle qui l’obsède : la mort par suicide à Milan d’Ingrid Teyrsen, une femme qu’il a croisée à plusieurs reprises au fil des années.

Cette mort inexpliquée le ramène à l’été 1942, quand il avait rencontré Ingrid adolescente sur la Côte d’Azur. Elle fuyait alors Paris avec un homme, un certain Rigaud, laissant derrière elle son père, un médecin juif qui la cherchait désespérément. Entre les hôtels de la zone libre et les rues obscures du Paris occupé, Jean tente de reconstituer le parcours de ce couple énigmatique qui l’a marqué.

Autour du livre

« Voyage de noces » naît d’un manque. En 1988, Modiano découvre dans un vieux numéro de Paris-Soir un avis de recherche concernant une jeune fille juive, Dora Bruder. Cette découverte le trouble profondément, mais il ne parvient pas à retrouver les traces de Dora. De cette impossibilité surgit en 1990 « Voyage de noces », où le personnage d’Ingrid Teyrsen se substitue à Dora. L’avis de recherche qui apparaît dans le livre reprend d’ailleurs la même structure : une description minutieuse d’une adolescente de seize ans, avec ses vêtements et l’adresse de son père boulevard Ornano.

Les thèmes majeurs de l’œuvre de Modiano s’entrelacent dans une narration qui refuse la linéarité. Les époques se télescopent, les lieux parisiens se superposent, créant une sensation vertigineuse où le présent et le passé se confondent. L’écriture, d’une précision extrême, dessine un monde qui menace à chaque instant de basculer dans le néant. Un simple objet – une paire de skis oubliée, une lettre administrative – suffit à ranimer les fantômes du passé.

Sept ans plus tard, Modiano publiera « Dora Bruder », comme si « Voyage de noces » n’avait constitué qu’une étape dans sa quête obstinée de vérité. Le livre obtient le Prix Relay 1990, mais sa plus grande réussite réside peut-être dans sa capacité à transformer une absence en présence. La phrase qui conclut le récit pousse d’ailleurs le lecteur à tout recommencer depuis le début, comme le souligne Anne Wiazemsky.

Entre Paris sous l’Occupation et la Côte d’Azur des années 1940, les personnages évoluent dans une atmosphère où la peur se mêle à l’insouciance apparente. Les zones d’ombre persistent volontairement : le suicide d’Ingrid à Milan reste inexpliqué, tout comme certains aspects de sa fuite avec Rigaud. Cette construction participe d’une esthétique où le non-dit importe autant que ce qui est révélé.

Aux éditions FOLIO ; 157 pages.