Ottessa Charlotte Moshfegh naît le 20 mai 1981 à Boston, Massachusetts. Elle grandit dans une famille de musiciens – sa mère, d’origine croate, et son père, d’origine iranienne et de confession juive, enseignent tous deux au Conservatoire de Nouvelle-Angleterre. Durant son enfance, Ottessa apprend le piano et la clarinette.

Après ses études secondaires à la Commonwealth School de Boston, elle obtient un diplôme en anglais du Barnard College en 2002, puis un Master en création littéraire de l’Université Brown en 2011. Entre 2013 et 2015, elle bénéficie d’une bourse Wallace Stegner à l’Université Stanford.

Son parcours professionnel débute en Chine, où elle enseigne l’anglais et travaille dans un bar punk. De retour aux États-Unis, elle s’installe à New York et travaille pour la maison d’édition Overlook Press avant de devenir l’assistante de Jean Stein.

Sa carrière littéraire prend son envol en 2014 avec la publication de sa nouvelle « McGlue ». Son premier roman, « Eileen » (2015), remporte le PEN/Hemingway Award for Debut Novel et est finaliste du Man Booker Prize. Suivent « Nostalgie d’un autre monde » (2017), un recueil de nouvelles, puis les romans « Mon année de repos et de détente » (2018), « La mort entre ses mains » (2020) et « Lapvona » (2022). Elle contribue régulièrement à la revue Paris Review et co-écrit le scénario du film « Causeway » (2022) avec son mari, l’écrivain Luke Goebel.

Ottessa Moshfegh est parfois comparée à Charles Bukowski en raison de ses personnages marginaux. Elle vit aujourd’hui avec son mari à Pasadena, en Californie.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

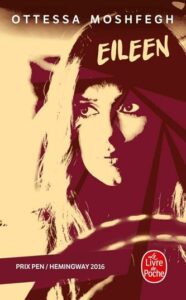

1. Eileen (2015)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1964, dans une petite ville glaciale du Massachusetts, Eileen Dunlop raconte la semaine décisive qui a changé le cours de sa vie. À 24 ans, cette jeune femme terne, mal dans sa peau, travaille comme secrétaire dans un centre de détention pour garçons délinquants. Sa vie alterne entre ce travail sans éclat et les soins qu’elle prodigue à son père, un ex policier devenu alcoolique, violent et paranoïaque. Sans amis ni repères, Eileen rêve de fuir vers New York mais reste paralysée par son manque de confiance.

L’arrivée de Rebecca Saint John, nouvelle conseillère éducative au centre de détention, transforme soudainement sa morne existence. Belle, sophistiquée, sûre d’elle, Rebecca représente tout ce qu’Eileen aspire à devenir. Une amitié se noue bientôt entre les deux femmes. Rebecca s’intéresse au cas de Lee Polk, un jeune détenu emprisonné pour avoir tué son père. Elle soupçonne que ce dernier a été victime d’abus sexuels et que sa mère, Rita Polk, était au courant mais n’a rien fait pour l’en empêcher.

La veille de Noël, Rebecca invite Eileen chez elle, dans un quartier pauvre de la ville. Sur place, Eileen découvre avec stupeur que Rebecca a séquestré Rita Polk dans le sous-sol de la maison. Persuadée que justice doit être rendue, elle entend bien forcer la mère à confesser sa culpabilité dans les sévices infligés à son fils…

Autour du livre

« Eileen » est le premier roman d’Ottessa Moshfegh, publié en 2015 aux États-Unis par Penguin Press. Elle a reconnu sans détour l’avoir écrit à des fins commerciales ; elle cherchait à atteindre un public plus large que ses travaux antérieurs. Dans un entretien accordé à Harper’s Bazaar, elle affirme avoir souhaité écrire « un livre grand public qu’une personne lambda pourrait lire ». Pour structurer son écriture, Moshfegh s’est appuyée sur l’ouvrage d’Alan Watts, « The 90-Day Novel », un guide pour rédiger un roman en trois mois, avant d’abandonner cette méthode après soixante jours pour terminer selon ses propres règles.

L’originalité de « Eileen » réside dans sa protagoniste, narratrice à la fois pathétique et fascinante. Ce personnage singulier se livre à une autopsie psychologique sans concession. Cette jeune femme s’observe avec une lucidité clinique en disséquant ses névroses, sa haine de soi, ses obsessions corporelles. Son rapport malsain à son corps – qu’elle néglige tout en l’observant minutieusement – traduit son mal-être existentiel. Cette anti-héroïne, engluée dans une existence étouffante, narre son histoire cinquante ans après les faits, contraste saisissant entre la jeune femme qu’elle était et celle qu’elle est devenue.

Dans cette petite ville du Massachusetts des années 1960 battue par les vents glacials de l’hiver, les rapports humains apparaissent sous leur jour le plus sombre. La famille dysfonctionnelle d’Eileen incarne la face cachée du rêve américain : un père alcoolique et violent, une mère décédée après une existence de souffrance, une sœur qui s’est enfuie sans regarder en arrière. Le centre de détention pour mineurs, avec son personnel indifférent et ses méthodes punitives, illustre quant à lui la faillite des institutions censées prendre en charge les plus vulnérables. L’incapacité d’Eileen à s’extraire de ce milieu toxique symbolise l’inertie sociale et les mécanismes invisibles qui maintiennent les individus dans leur condition d’origine.

Moshfegh adopte une structure temporelle particulièrement efficace qui crée une tension crescendo. Le roman se déroule sur une semaine précise de décembre 1964, avec des chapitres correspondant aux jours successifs. Cette organisation chronologique resserre progressivement l’étau autour de la protagoniste, jusqu’au dénouement fulgurant qui survient la veille de Noël. La narration, qui jongle entre le regard rétrospectif d’Eileen âgée et l’immédiateté des événements vécus par la jeune femme, instaure un jeu d’échos où le passé et le présent s’entrelacent. Cette double temporalité permet de comprendre comment un événement circonscrit dans le temps a pu transformer radicalement toute une existence.

« Eileen » a reçu un accueil majoritairement favorable de la critique littéraire. Le New York Times, sous la plume de Lily King, a souligné la qualité de l’écriture de Moshfegh : « Elle écrit de magnifiques phrases. L’une après l’autre, elles se déroulent – ludiques, choquantes, sages, morbides, spirituelles, d’une acuité tranchante. » Pour NPR, Jean Zimmerman a qualifié le roman de « délicieusement inquiétant, agréablement sinistre, plaisamment pervers ». The Guardian s’est montré plus réservé, Lydia Kiesling estimant qu’ « il y a quelque chose dans ce roman qui, comme son héroïne, n’est pas tout à fait juste ». Le livre a néanmoins remporté le prestigieux PEN/Hemingway Award for Debut Novel en 2016 et s’est retrouvée finaliste du National Book Critics Circle Award en 2015, avant d’être sélectionnée pour le Man Booker Prize en 2016.

« Eileen » a fait l’objet d’une adaptation cinématographique réalisée par William Oldroyd, le même qui avait signé « The Young Lady ». Le film, qui met en vedette Thomasin McKenzie dans le rôle-titre et Anne Hathaway dans celui de Rebecca Saint John, a été présenté en avant-première au Festival du film de Sundance le 21 janvier 2023. Ottessa Moshfegh a elle-même participé à l’écriture du scénario en collaboration avec son époux, Luke Goebel. Le tournage s’est déroulé au New Jersey au début de l’année 2022 et le film est sorti dans les salles américaines le 1er décembre 2023, distribué par Neon.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 336 pages.

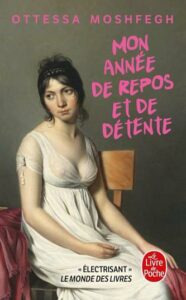

2. Mon année de repos et de détente (2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

New York, an 2000. Une jeune femme de 26 ans, diplômée de Columbia en histoire de l’art, décide de se retirer du monde pendant un an. Orpheline depuis peu, elle hérite d’un appartement dans l’Upper East Side et d’une fortune suffisante pour vivre sans travailler. Malgré ses privilèges — sa beauté, son éducation, son aisance financière — elle souffre d’un profond mal-être qu’aucune relation ne parvient à combler : ni celle avec Trevor, son amant qui travaille au World Trade Center, ni celle avec Reva, son unique amie.

Sa solution ? Dormir. Dormir pendant une année entière, à l’aide de médicaments. Elle sollicite pour cela le Dr Tuttle, une psychiatre excentrique qui lui prescrit généreusement somnifères, anxiolytiques et autres psychotropes. « Je serais renouvelée, ressuscitée. Ma vie passée ne serait qu’un rêve, et je pourrais sans regret repartir de zéro » espère-t-elle. Mais son hibernation se complique quand certains médicaments lui causent des épisodes de somnambulisme dont elle ne garde aucun souvenir. Pour contourner ce problème, elle s’associe à Ping Xi, un artiste conceptuel qui accepte de veiller sur elle pendant qu’elle dort quatre mois d’affilée, ne se réveillant que tous les trois jours pour manger. Survivra-t-elle à cette expérience extrême qui doit culminer en septembre 2001 ?

Autour du livre

Publié en 2018, « Mon année de repos et de détente » est le deuxième roman d’Ottessa Moshfegh. L’écrivaine américaine avait initialement prévu de se concentrer principalement sur les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Elle avait même contacté l’expert en terrorisme Paul Bremer, avant de renoncer et de donner une orientation différente à son projet.

L’originalité du livre réside dans sa prémisse absurde mais captivante : que se passerait-il si quelqu’un décidait consciemment de s’extraire du monde par le sommeil ? Ce récit claustrophobique place le lecteur dans l’esprit d’une narratrice cynique dont l’apathie constitue une forme de protestation contre le vide existentiel qu’elle perçoit autour d’elle. La protagoniste utilise le sommeil comme un refuge : « Rien d’autre ne pouvait m’apporter un tel plaisir, une telle liberté, le pouvoir de sentir, de bouger, de penser, d’imaginer, à l’abri des misères de ma conscience éveillée. » Dans sa quête d’anéantissement temporaire, elle s’accroche à l’espoir d’une renaissance : « Je serais renouvelée, ressuscitée […] Ma vie passée ne serait qu’un rêve, et je pourrais sans regret repartir à zéro. »

Les personnages secondaires – notamment Reva, l’amie boulimique obsédée par son poids, et le Dr Tuttle, psychiatre déjantée – servent de contrepoints à la narration désabusée. Leur présence souligne par contraste l’isolement volontaire de la protagoniste. Le roman peint un tableau saisissant des milieux privilégiés de Manhattan et du monde de l’art contemporain, cibles d’une critique mordante. À travers sa protagoniste désœuvrée, Moshfegh interroge les fondements d’une société américaine obsédée par l’apparence, la productivité et la performance.

La critique y a vu des échos du « Oblomov » de Gontcharov, tout en reconnaissant la modernité d’une œuvre qui fait entendre une voix féminine délibérément antipathique. L’humour noir qui imprègne les pages permet d’aborder des sujets graves – dépression, traumatisme, dépendance – sans tomber dans le pathos. La temporalité du roman, qui s’achève juste avant les attentats du 11 septembre 2001, ancre cette quête individuelle dans un contexte historique plus large, celui d’une Amérique à la veille d’un basculement tragique.

La réception critique s’est révélée majoritairement positive. Dans Slate, Laura Miller a salué le livre, déclarant : « Moshfegh excelle ici à mettre en place un personnage et une situation immédiatement intrigants, puis à amplifier la bizarrerie au point qu’une rupture semble inévitable. » Le New York Times, sous la plume de Dwight Garner, ajoute : « Moshfegh écrit avec tellement d’aplomb misanthropique qu’elle est toujours un plaisir à lire. » Kirkus Reviews l’a qualifié de « meilleur roman existentialiste qui n’ait pas été écrit par un auteur français. »

En 2018, LuckyChap Entertainment, la société de production de l’actrice Margot Robbie, a acquis les droits d’adaptation cinématographique du livre. Une adaptation théâtrale en langue allemande, intitulée « Mein Jahr der Ruhe und Entspannung », a également vu le jour en 2020 à Zurich, sous la direction de Yana Ross.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 320 pages.

3. La mort entre ses mains (2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une petite localité rurale des États-Unis, Vesta Gul, veuve solitaire de 72 ans, s’installe après la mort de son mari dans une cabane isolée au bord d’un lac, sur le site d’un ancien camp de scouts. Sa seule compagnie est Charlie, son chien fidèle. Un matin, lors de leur promenade quotidienne dans les bois, Vesta découvre un étrange message écrit à la main : « Elle s’appelait Magda. Personne ne saura jamais qui l’a tuée. Ce n’est pas moi. Voici son cadavre. » Troublant détail : aucun corps n’accompagne le message.

Au lieu d’alerter les autorités, Vesta décide de mener sa propre enquête. Sans indices concrets, elle se lance dans un travail d’imagination : elle crée de toutes pièces une identité à Magda (une jeune immigrante de l’Est), invente un suspect qu’elle baptise Blake, et échafaude diverses théories sur les circonstances du meurtre présumé.

Cette quête peu conventionnelle révèle progressivement les fêlures de Vesta. Des souvenirs douloureux de sa vie avec Walter, son défunt mari qui la rabaissait constamment, ressurgissent. À mesure que son obsession pour Magda grandit, des incidents inexplicables se produisent autour d’elle. La solitude écrasante de Vesta alimente sa spirale mentale descendante. Son comportement devient de plus en plus erratique, tandis que son enquête la confronte aux regrets d’une vie passée sous l’ombre d’un homme dominateur…

Autour du livre

Rédigé entre « Eileen » (finaliste du Booker Prize) et son best-seller « Mon année de repos et de détente », le manuscrit de « La mort entre ses mains » avait été mis de côté par Ottessa Moshfegh avant d’être finalement repris. Initialement prévu pour avril 2020 chez Penguin Press, sa publication fut repoussée au 23 juin 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Le roman subvertit habilement les codes du polar traditionnel. Contrairement aux attentes du genre, l’intrigue ne se construit pas autour de la résolution d’un mystère, mais sur la dissolution progressive de la conscience de sa protagoniste. Moshfegh joue avec les conventions en transformant l’enquête criminelle en prétexte pour sonder les abîmes de la solitude et de l’aliénation. La narration à la première personne maintient le lecteur dans l’esprit claustrophobique de Vesta, sans échappatoire possible vers une réalité objective. Cette structure rappelle certains classiques de la littérature où des narrateurs non fiables brouillent systématiquement les pistes entre vérité et illusion.

Le parallèle le plus évident s’établit avec « Sur les ossements des morts » d’Olga Tokarczuk : deux récits centrés sur des femmes vieillissantes, recluses dans des environnements ruraux, accompagnées de leurs chiens fidèles et confrontées à des morts mystérieuses. Cette correspondance se prolonge jusque dans les références communes à William Blake — dont la poésie apparaît explicitement dans les deux textes. Moshfegh convoque également l’héritage de « La Séquestrée » de Charlotte Perkins Gilman, une autre chronique d’un esprit féminin qui se désagrège dans l’isolement.

À travers Vesta, Moshfegh décrit sans complaisance la réalité d’une femme âgée confrontée à la solitude après une vie d’effacement. Elle s’attaque aux dynamiques de pouvoir genrées en montrant comment Vesta, après des décennies sous l’autorité intellectuelle de Walter, tente de reprendre contrôle de sa propre narration. Son obsession pour Magda semble être une projection de ses propres désirs inassouvis et des chemins qu’elle n’a jamais empruntés.

La réception critique de « La mort entre ses mains » témoigne de sa nature clivante. Kirkus Reviews évoque une « satire étrange et touchante du roman policier » dans une critique étoilée. The Guardian salue « un mélange triomphant d’horreur, de suspense et de comédie noir ». Publishers Weekly se montre plus réservé, regrettant que le roman « manque de la dimension perverse et provocatrice des autres œuvres de Moshfegh ». The New Yorker y voit « une méditation hantée sur la nature et la signification de l’art ».

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 256 pages.

4. Lapvona (2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un fief médiéval fictif nommé Lapvona, le jeune Marek, 13 ans, vit misérablement. Difforme, le dos tordu et le crâne mal formé, ce fils de berger subit quotidiennement les violences de son père Jude qui l’accuse d’avoir causé la mort de sa mère en naissant. Marek trouve son seul réconfort auprès d’Ina, une vieille guérisseuse aveugle qui fut sa nourrice et possède d’étranges pouvoirs liés à la nature.

Un jour, dans un accès de colère, Marek tue accidentellement Jacob, le fils du cruel seigneur Villiam. Contre toute attente, au lieu d’être puni, il est réclamé en dédommagement par le noble qui décide de l’adopter. Soudainement propulsé de la fange paysanne au luxe du manoir sur la colline, Marek se retrouve pris dans des jeux de pouvoir pervers tandis qu’une terrible sécheresse s’abat sur le village. Alors que la famine pousse les villageois aux pires extrémités et que les catastrophes se succèdent, c’est toute la structure sociale et religieuse de Lapvona qui vacille…

Autour du livre

« Lapvona » a été écrit par Ottessa Moshfegh pendant la pandémie de COVID-19, ce qui transparaît dans sa représentation d’une société en crise face aux catastrophes naturelles. Elle semble avoir influencé la création d’un univers claustrophobique où la hiérarchie sociale écrase impitoyablement les plus faibles tandis que les puissants s’isolent dans leurs privilèges. La construction d’un monde médiéval imaginaire marque un tournant dans la trajectoire de Moshfegh, connue jusque-là pour des récits contemporains comme « Mon année de repos et de détente », bien que sa première nouvelle « McGlue » se déroulait déjà dans un cadre historique (un navire pirate du 19ème siècle).

Le cadre pseudo-médiéval de « Lapvona » permet à Moshfegh de s’affranchir des contraintes du réalisme historique pour créer un univers symbolique où chaque personnage incarne une facette de l’humanité dans sa dimension la plus crue. Le seigneur Villiam, infantile et cruel, obsédé par son propre divertissement, règne sur un monde où la religion sert d’outil de contrôle social. Le père Barnabas, prêtre corrompu, manipule la foi pour maintenir les paysans dans la soumission. Quant à Marek, son corps difforme reflète les distorsions morales d’une société malade.

Cette fable noire s’inscrit dans une tradition littéraire qui utilise la grotesque pour susciter tant le dégoût que la réflexion. Les scènes volontairement choquantes – cannibalisme, viols, flagellations, mutilations – ne visent pas tant à provoquer qu’à dévoiler les mécanismes de l’oppression sociale et religieuse. L’épigraphe du livre, tirée d’une chanson de Demi Lovato (« I feel stupid when I pray »), annonce cette critique implacable des institutions religieuses qui exploitent la souffrance au nom d’une hypothétique rédemption.

La religion constitue en effet la colonne vertébrale thématique de « Lapvona ». Moshfegh y sonde la place du sacré dans un monde saturé de violence, interrogeant si la foi est réponse à la barbarie ou son catalyseur. Les habitants de Lapvona poussent à l’extrême leur dévotion doloriste, acceptant – voire recherchant – la souffrance comme voie vers le salut. Cette conception rappelle la formule de Marx sur « l’opium du peuple » : la religion y apparaît comme un outil cyniquement manipulé par les puissants pour justifier l’asservissement des masses.

Moshfegh trace un parallèle implicite avec notre monde contemporain, où les inégalités sociales demeurent justifiées par diverses formes d’idéologies. La sécheresse qui frappe Lapvona, provoquant famine et régression vers le cannibalisme, constitue une métaphore frappante des crises écologiques actuelles et de leurs conséquences inégales selon les classes sociales. Comme dans notre monde, les élites de Lapvona prospèrent tandis que les plus vulnérables périssent, un contraste particulièrement pertinent à l’ère post-pandémique où les écarts de fortune se sont dramatiquement creusés.

Publishers Weekly a qualifié le livre de « délicieusement bizarre » tandis que Dwight Garner, dans le New York Times, lui a reproché de manquer de l’esprit caractéristique de Moshfegh, la jugeant « étroite dans sa gamme émotionnelle », « un mélange morne et boueux de conte de fées et d’horreur folklorique ». Kirkus Reviews a trouvé le ton « rigide » et l’intrigue « sinueuse ». The Guardian, sous la plume de Rob Doyle, y voit « un carnaval du grotesque » où « l’intrigue joue les seconds rôles derrière les pulsions primales de l’humanité ». The Los Angeles Times, par la voix d’Hillary Kelly, parle d’un « gaspillage putride ». Ces avis divergents témoignent de la nature profondément polarisante de « Lapvona », qui ne laisse aucun lecteur indifférent.

Plusieurs critiques ont noté des similitudes thématiques avec la série « Game of Thrones » de HBO, qui partage avec le livre cette vision démystifiée et brutale du Moyen Âge. D’autres ont évoqué des connexions avec l’esthétique des Monty Python, notamment dans sa représentation parfois absurde de la hiérarchie féodale.

Aux éditions FAYARD ; 324 pages.