Julien Green (1900-1998) est un écrivain américain d’expression française, né à Paris de parents américains. Premier étranger élu à l’Académie française, il est l’un des rares auteurs à avoir été publié dans « La Pléiade » de son vivant.

Élevé à Paris, il fait ses études au lycée Janson-de-Sailly. La mort de sa mère, alors qu’il a 14 ans, le marque profondément. Il se convertit au catholicisme en 1916, puis s’engage dans le service des ambulances américaines pendant la Première Guerre mondiale avant d’être détaché dans l’artillerie française.

Après des études à l’Université de Virginie (1919-1922), il retourne à Paris où il commence sa carrière d’écrivain en français. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il retourne aux États-Unis où il travaille pour « Voice of America ».

Son œuvre, marquée par sa foi catholique et son homosexualité, évoque les thèmes de la sexualité, du bien et du mal, et de la religion. Son monumental « Journal » (1919-1998) est un témoignage rare sur la vie littéraire parisienne du XXe siècle. Parmi ses romans majeurs figurent « Adrienne Mesurat » (1927), « Léviathan » (1929) et « Moïra » (1950).

Élu à l’Académie française en 1971, il refuse la nationalité française proposée par Georges Pompidou. Il démissionne de l’Académie en 1996 et meurt à Paris en 1998. Il est inhumé à Klagenfurt, en Autriche.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

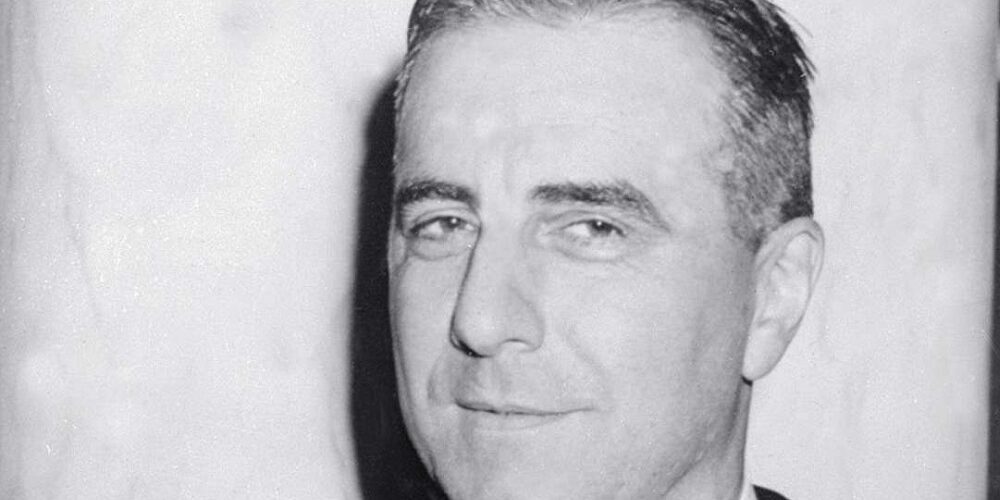

1. Mont-Cinère (1926)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À la fin du XIXe siècle, au « Mont-Cinère », une vaste demeure du Sud des États-Unis, la jeune Emily Fletcher subit les privations imposées par sa mère. Mrs Fletcher, veuve obsédée par la peur de manquer, économise sur tout : le chauffage, la nourriture, l’entretien de la maison. La situation s’aggrave avec l’arrivée de Mrs Elliot, la grand-mère, qui vient s’installer dans la propriété malgré les réticences de sa fille.

Entre ces trois femmes s’installe une lutte souterraine pour le contrôle de la maison. Emily ne supporte plus de voir sa mère dilapider ce qu’elle considère comme son héritage. Dans un acte désespéré, elle contracte un mariage avec un voisin veuf, sans comprendre qu’elle perd ainsi ses droits sur Mont-Cinère au profit de son époux.

Autour du livre

« Mont-Cinère », premier roman de Julien Green publié en 1926, s’inscrit dans une veine gothique qui rappelle à la fois Balzac et « Les Hauts de Hurlevent » d’Emily Brontë. Cette œuvre, qui se déroule aux États-Unis après la guerre de Sécession, tire sa force de son atmosphère oppressante et de son décor isolé, propice au développement des tensions familiales.

La demeure de Mont-Cinère, véritable personnage du récit, devient le théâtre d’une tragédie où s’entremêlent l’avarice et la folie. Chaque génération de femmes y développe sa propre forme de rapport malsain à l’argent et aux possessions : Mrs. Elliot, la grand-mère, manifeste un égoïsme extrême après une vie d’économies forcées ; sa fille Mrs. Fletcher transforme la crainte du manque en obsession pathologique ; Emily, initialement présentée comme une victime, se métamorphose progressivement en une créature consumée par le désir de possession.

La singularité de l’écriture de Green réside dans sa capacité à créer une tension croissante dans un récit où, en apparence, il ne se passe presque rien. Tout se joue dans les non-dits, les ressentiments qui s’accumulent et les relations qui se délitent. Le froid qui règne dans la maison, conséquence directe de l’avarice de Mrs. Fletcher, symbolise parfaitement la glaciation des rapports humains.

Né à Paris de parents américains, Julian Green rédige ce roman en français, bien qu’il ait étudié à l’Université de Virginie où il écrivait en anglais. Sa méthode d’écriture révèle une discipline rigoureuse : retiré dans un hôtel de campagne, il s’impose d’écrire exactement soixante lignes par jour sur de grandes feuilles de papier.

« Mont-Cinère » préfigure les thèmes qui deviendront récurrents dans son œuvre : l’isolement, l’incommunicabilité, la folie qui couve sous les apparences de normalité. La maison y joue un rôle central, comme elle le fera plus tard dans « Minuit », autre roman de l’auteur. Cette constance thématique contribue à forger l’univers singulier de Green, qui sera plus tard consacré par son élection à l’Académie française.

Aux éditions FAYARD ; 311 pages.

2. Adrienne Mesurat (1927)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une petite ville de Seine-et-Oise en 1908, Adrienne Mesurat, une jeune fille de dix-huit ans, vit recluse dans la villa familiale aux côtés d’un père tyrannique et d’une sœur maladive de trente-cinq ans. Les journées s’écoulent, monotones et étouffantes, rythmées par les manies du père et les reproches de Germaine. Un jour, le hasard met Adrienne sur le chemin du docteur Maurecourt : quelques secondes suffisent pour que ce bref échange de regards bouleverse son existence.

Désormais obsédée par cet homme qu’elle ne connaît pas, Adrienne multiplie les promenades nocturnes près de sa maison. Cette passion secrète attise les soupçons de sa famille. La tension monte dans la villa des Charmes jusqu’au drame : après la fuite de Germaine, le père meurt dans des circonstances troubles. Seule et libre pour la première fois, Adrienne sombre peu à peu dans une folie qu’alimentent la culpabilité et son amour impossible.

Autour du livre

Publié en 1927 alors que Julien Green n’avait que vingt-sept ans, ce texte dessine le portrait d’une jeune femme prise au piège de la province française du début du XXe siècle. La description clinique de la psyché d’Adrienne, de ses obsessions et de sa déraison progressive, a valu au livre d’être qualifié de « roman psychanalytique écrit par quelqu’un n’entendant rien à la psychanalyse », selon les mots mêmes de Green qui rejetait pourtant les théories freudiennes.

Derrière son apparente simplicité, « Adrienne Mesurat » déploie une remarquable étude psychologique de l’enfermement et de la folie. La force du texte réside dans sa capacité à transformer un événement minime – un simple regard échangé – en catalyseur d’une inexorable descente aux enfers. La structure du récit s’articule comme un piège qui se referme : la disparition successive de la sœur puis du père, au lieu d’apporter la liberté espérée, précipite la chute mentale de l’héroïne.

Le génie de Green se manifeste dans sa façon de tisser trois fils narratifs qui s’entremêlent : l’étouffement de la vie provinciale au début du XXe siècle, la tyrannie des rituels familiaux, et l’obsession amoureuse qui vire à la psychose. Sans jamais verser dans le mélodrame, le texte maintient une tension sourde grâce à une narration clinique qui enregistre les moindres oscillations de la conscience d’Adrienne.

Si le roman s’inscrit dans la lignée des grandes figures féminines de la littérature française comme Emma Bovary, il s’en démarque par son traitement novateur de la folie. Green réussit à faire de la maison familiale non pas un simple décor mais un personnage à part entière, dont la présence oppressante reflète et amplifie le délabrement mental de son héroïne.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 384 pages.

3. Léviathan (1929)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1929, dans une bourgade française, Paul Guéret mène une existence morne entre sa femme qu’il n’aime plus et son travail de précepteur chez les Grosgeorge. Sa vie bascule quand il croise Angèle, une jeune blanchisseuse dont la beauté le bouleverse. Une passion dévastatrice s’empare de lui, le pousse à l’épier chaque jour, à la suivre dans les rues, à l’attendre pendant des heures.

L’histoire se noue dans les rues étroites de Lorges, sous l’œil inquisiteur de Mme Londe. Cette patronne de restaurant manipule ses clients et prostitue ses « protégées ». Quand Angèle repousse Guéret, la violence qui couvait explose : il l’agresse sauvagement puis, dans sa fuite, tue un vieillard. Commence alors pour lui une existence de fugitif, partagée entre Paris où il se cache et Lorges où le ramène son obsession pour Angèle.

Autour du livre

Écrit en 1929, « Léviathan » constitue le troisième volet d’une trilogie de Julien Green, après « Mont-Cinère » (1926) et « Adrienne Mesurat » (1927). Cette œuvre majeure s’inscrit dans une période particulière de la vie de l’auteur, marquée par une profonde crise spirituelle dont les tourments transparaissent dans chaque page.

Les personnages de « Léviathan » évoluent dans un microcosme provincial étouffant où règnent la perversion morale et la cruauté psychologique. La tension dramatique émane notamment du personnage de Madame Londe, tenancière d’un restaurant qui prostitue sa protégée Angèle pour satisfaire sa curiosité malsaine envers ses clients. Cette figure machiavélique incarne la corruption d’une société bourgeoise hypocrite, tandis que Madame Grosgeorge représente la perversité d’une classe privilégiée qui martyrise son fils.

La dimension biblique du titre renvoie au monstre marin primitif, symbole des forces obscures et du chaos originel. Cette référence prend tout son sens dans la description de Paris comme une « bête énorme et maladroite » cherchant sa proie dans la nuit. Le Léviathan incarne aussi bien les pulsions destructrices des personnages que la ville elle-même, véritable entité dévorante.

Maeterlinck compare l’écriture de Green à celle d’un « Balzac souterrain promenant sa lampe de mineur dans des ténèbres bien plus épaisses ». Cette métaphore éclaire la singularité de « Léviathan » : le romancier y sonde les abîmes de l’âme humaine avec une acuité clinique. Les critiques de l’époque ont d’ailleurs salué cette capacité à disséquer les mécanismes psychologiques les plus troubles.

Jacques Maritain, l’un des premiers lecteurs du roman, y décèle « un univers de ténèbres » qui traduit l’obsession du mal. Cette noirceur reflète les questionnements spirituels qui tourmentent Green à cette période. Dans son journal de 1928, il note d’ailleurs : « Je suis tous les personnages… » – aveu qui révèle combien cette œuvre constitue une projection de ses propres démons intérieurs.

La structure du roman repose sur une progression vers le chaos, rythmée par la montée inexorable de la violence. Les personnages s’enfoncent graduellement dans une spirale autodestructrice, prisonniers de leurs pulsions et de leur mélancolie. Cette atmosphère oppressante culmine dans des scènes d’une intensité rare, notamment celle de l’escalade nocturne de la façade par Guéret, véritable combat métaphorique contre ses propres démons.

Le succès de « Léviathan » marque un tournant dans la carrière de Green. André Gide prédit d’ailleurs que son écriture connaîtra ensuite une évolution susceptible de « mécontenter son public ». Cette prédiction s’avérera juste : après ce roman, Green adopte une approche narrative différente, comme en témoigne « L’autre sommeil ».

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 352 pages.

4. Moïra (1950)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début des années 1950, Joseph Day quitte ses collines natales pour étudier à l’université de Virginie. Ce jeune protestant de 19 ans, obsédé par la pureté spirituelle, se heurte à la liberté de mœurs du monde étudiant. Sa chevelure rousse et son teint d’albâtre attirent tous les regards, mais Joseph repousse avec violence ces marques d’intérêt qui menacent sa quête de sainteté.

Le drame se noue quand Moïra fait irruption dans sa vie. Cette jeune femme expérimentée dans l’art de la séduction se trouve elle-même troublée par la ferveur du jeune homme. Leur passion commune explose lors d’une unique nuit d’amour, avant que Joseph, dans un sursaut de démence mystique, ne l’étrangle aux premières lueurs du jour.

Autour du livre

Au carrefour du puritanisme religieux et des pulsions charnelles, « Moïra » de Julien Green dessine les contours d’une tragédie où la foi mal comprise mène à la catastrophe. Publié en 1950, ce récit dont l’action se déroule dans une université de Virginie met en scène un jeune protestant, Joseph Day, dont la rigidité morale se heurte violemment aux tentations de la chair.

La genèse du titre recèle une double signification révélatrice : Green ajoute à contrecœur un tréma sur le « i » pour respecter la prononciation irlandaise du prénom Marie, tandis que « Moïra » désigne également le destin en grec ancien – une coïncidence que l’auteur dit ne pas avoir recherchée mais qui sert admirablement le propos. Cette dimension fatale traverse l’ensemble du récit, jusqu’à son dénouement tragique.

Le roman s’inscrit dans une veine autobiographique à peine voilée, en dépit des dénégations de l’auteur. Green, lui-même tourmenté toute sa vie par l’antagonisme entre foi catholique et homosexualité, transpose ses propres questionnements dans le personnage de Joseph Day. Le choix du cadre universitaire n’est pas anodin : Green a étudié à l’University of Virginia dans les années 1920, époque où se déroule l’action.

Les tensions qui habitent le protagoniste se manifestent jusque dans son apparence physique : sa chevelure rousse et sa peau laiteuse évoquent un feu intérieur mal contenu, une sensualité d’autant plus explosive qu’elle est refoulée. Son désir de lire les Évangiles dans leur langue originelle traduit une quête de pureté absolue qui se révèle autodestructrice.

La modernité du propos frappe plusieurs décennies après sa publication : le roman dépasse la simple critique du puritanisme pour interroger les dangers de tout fondamentalisme religieux. Plusieurs critiques contemporains soulignent d’ailleurs les parallèles possibles avec les formes actuelles de radicalisation idéologique.

L’écriture de Green se distingue par son dépouillement qui contraste avec la complexité psychologique des personnages. Le texte original en français possède une telle force que l’auteur lui-même, relisant la traduction anglaise, la jugera supérieure à sa version première – peut-être par nostalgie de cette Amérique qu’il n’a jamais vraiment quittée malgré son adoption de la langue française.

« Moïra » occupe une place singulière dans la littérature française du XXe siècle : écrit par un Américain naturalisé français, seul membre non français de l’Académie française, le roman conjugue la tradition du roman psychologique français avec une thématique profondément ancrée dans l’Amérique puritaine. Cette dualité même fait écho aux déchirements intérieurs qui constituent la matière première de l’œuvre.

Aux éditions FAYARD ; 253 pages.

5. Les pays lointains (1987)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1850, la ruine contraint Mrs Escridge et sa fille Elizabeth, seize ans, à quitter Londres pour Dimwood, une plantation de Géorgie, au Sud des États-Unis. William Hargrove, leur lointain parent, les accueille dans sa vaste demeure où règnent les codes de l’aristocratie sudiste. Pour la jeune Anglaise, tout est nouveau : la chaleur suffocante, les grandes propriétés, les esclaves, les bals somptueux où se pressent les meilleures familles de Savannah.

Le cœur d’Elizabeth s’embrase à la vue de Jonathan Armstrong, un jeune homme aussi séduisant qu’inaccessible car promis à une autre. Tandis que les tensions montent entre États du Nord et du Sud, la menace d’une guerre civile plane sur ces terres où Elizabeth cherche sa place, tiraillée entre ses convictions anti-esclavagistes et son attirance pour ce monde sur le point de disparaître.

Autour du livre

Publié en 1987, « Les pays lointains » puise ses racines dans les années 1930, époque à laquelle Julien Green commence sa rédaction avant de la suspendre à la parution de « Autant en emporte le vent ». Cette genèse particulière transparaît dans l’écriture même du texte, qui adopte une tonalité presque victorienne, plus proche des romans du XIXe siècle que de la littérature contemporaine.

Premier volet d’une trilogie baptisée « Dixie » (suivi par « Les étoiles du Sud » et « Dixie »), ce récit trouve son origine dans la propre histoire de Green, né de parents américains sudistes installés en France. À travers le personnage d’Elizabeth Escridge, il restitue les récits entendus dans son enfance, notamment ceux de sa mère sur sa jeunesse à Savannah. Cette transmission intime donne au texte une résonance particulière, mêlant la grande Histoire aux destins individuels.

La construction du roman s’articule autour d’une tension permanente entre lumière et obscurité. La plantation de Dimwood, avec ses volets souvent clos et ses couloirs sombres où Elizabeth avance à tâtons, devient le théâtre d’une initiation qui dépasse le simple apprentissage social. Les non-dits et les secrets de famille s’accumulent dans cette demeure aux allures gothiques, tandis que plane l’ombre du « Bois des Damnés », territoire interdit chargé de mystères.

Le traitement de l’esclavage révèle toute la complexité morale de l’époque. Les maîtres de Dimwood, qui se targuent de traiter humainement leurs esclaves, incarnent le paradoxe d’une société convaincue de sa propre bienveillance tout en perpétuant un système qu’elle dit abhorrer. Cette ambivalence trouve un écho dans le personnage même d’Elizabeth qui, tout en condamnant l’esclavage, ne peut s’empêcher de ressentir une certaine ivresse à donner des ordres à sa femme de chambre.

La singularité du roman réside aussi dans son traitement de la sexualité, thème généralement absent des récits historiques sur le Sud. Green aborde sans détour les frustrations et les tabous d’une société corsetée, où le plaisir féminin demeure un sujet indicible. Cette modernité du propos, associée à une écriture d’inspiration classique, crée un décalage saisissant qui participe à l’originalité de l’œuvre.

Le succès considérable du livre en Europe – plus de 650 000 exemplaires vendus – contraste avec sa réception plus mitigée aux États-Unis, où certains critiques lui reprochent son rythme languissant et son héroïne peu charismatique. Cette divergence d’appréciation souligne peut-être la particularité du regard de Green : celui d’un écrivain français revisitant, à travers le prisme de la mémoire familiale, une Amérique à la fois réelle et fantasmée.

Aux éditions POINTS ; 1056 pages.