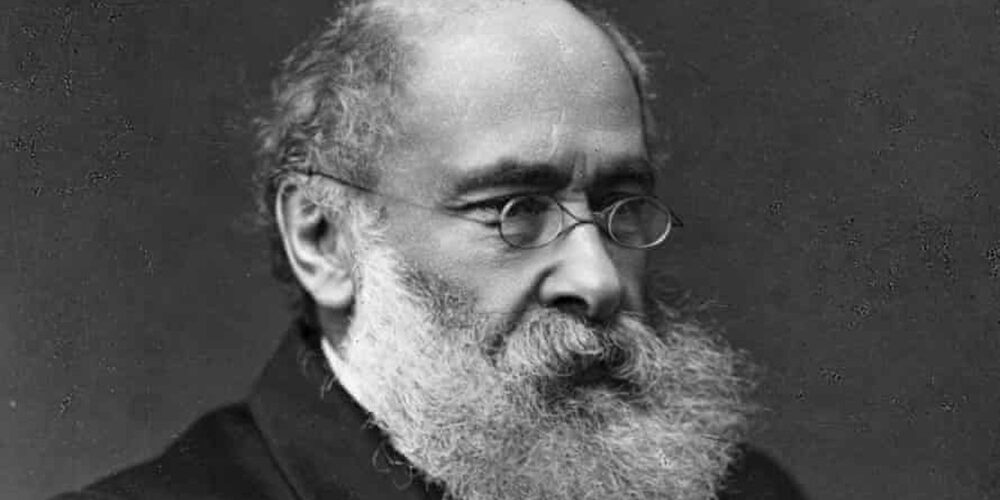

Anthony Trollope naît le 24 avril 1815 à Londres dans une famille de la bonne société. Son père, Thomas Anthony Trollope, est avocat mais connaît des difficultés financières. Le jeune Anthony étudie dans les prestigieuses écoles de Harrow et Winchester, où il souffre de sa pauvreté et de son isolement. Il se réfugie alors dans l’imaginaire, ce qui éveille probablement sa vocation littéraire.

En 1834, la situation financière désastreuse de son père contraint la famille à s’exiler en Belgique. Après un bref passage comme professeur et officier de cavalerie, Trollope entre dans l’administration des Postes britanniques. Sa mutation en Irlande en 1841 marque un tournant : il y épouse Rose Heseltine en 1844 et commence à écrire lors de ses longs trajets professionnels.

Sa carrière littéraire décolle avec « Le Directeur » (1855), premier volume des « Chroniques du Barsetshire » qui le rendent célèbre. Tout en poursuivant sa carrière aux Postes, où il démocratise les fameuses boîtes aux lettres rouges britanniques, il écrit roman sur roman avec une discipline de fer. Il quitte l’administration en 1867 pour se consacrer à l’écriture et à la politique, sans succès dans ce dernier domaine.

Son œuvre prolifique comprend notamment deux grandes séries : les « Chroniques du Barsetshire » et la série « Palliser ». Malgré un certain déclin de sa popularité dans ses dernières années, il continue d’écrire jusqu’à sa mort à Londres en 1882. La publication posthume de son autobiographie, dans laquelle il révèle ses méthodes d’écriture systématiques et son rapport pragmatique à l’argent, nuit temporairement à sa réputation. Aujourd’hui, Trollope est considéré comme l’un des plus grands romanciers victoriens, particulièrement reconnu pour ses portraits de femmes et sa compréhension des rouages de la société de son temps.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Le Directeur (Les Chroniques du Barsetshire #1, 1855)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre victorienne, au sein du comté fictif de Barsetshire, Mr. Septimus Harding occupe la position confortable de gardien de l’hospice Hiram. Ce veuf d’âge mûr, père de deux filles et préchantre de la cathédrale de Barchester, mène une existence paisible, consacrée à la musique et à ses pensionnaires.

Son univers bascule lorsque John Bold, un jeune chirurgien réformateur – par ailleurs amoureux de sa fille cadette Eleanor – lance une campagne pour dénoncer l’injuste répartition des revenus de l’hospice. Selon lui, Mr. Harding reçoit une rente disproportionnée tandis que les douze vieillards de l’établissement vivent dans la précarité.

Cette affaire prend une ampleur nationale quand le journal The Jupiter s’en empare, accusant Mr. Harding de profiter indûment de sa position. Tiraillé entre les pressions de l’archidiacre Grantly, son gendre combatif qui l’exhorte à ne rien céder, et sa propre conscience, Mr. Harding se retrouve au cœur d’une tempête qui ébranle ses certitudes morales…

Autour du livre

« Le Directeur » paraît en 1855 et constitue le premier volet des « Chroniques du Barsetshire », cycle qui comprendra six romans. À cette époque, Anthony Trollope travaille comme inspecteur des postes en Irlande, un métier qui lui permet d’observer la société britannique lors de ses nombreux déplacements. Après plusieurs œuvres passées relativement inaperçues, ce roman marque un tournant décisif dans sa carrière. Trollope s’inspire directement d’une affaire réelle qui avait défrayé la chronique en 1849 : les enquêtes menées par un certain révérend Henry Holloway sur les finances de l’Hôpital de St Cross à Winchester et sur les revenus excessifs que son directeur, le comte de Guilford, en tirait.

Le roman est remarquable par sa subtile critique des institutions anglaises et des dysfonctionnements de l’Église anglicane victorienne. Trollope y examine les privilèges cléricaux sans jamais tomber dans une satire acerbe. Il dépeint un clergé où l’ambition personnelle et le confort matériel rivalisent souvent avec la vocation spirituelle. Néanmoins, son personnage principal, Mr. Harding, incarne une forme d’intégrité morale qui transcende ces contradictions. Sa décision face au dilemme éthique qui l’assaille révèle une conscience scrupuleuse, loin des caricatures simplistes. Cette nuance dans la représentation des caractères deviendra l’une des signatures de l’écriture trollopienne.

Avec « Le Directeur », Trollope inaugure sa galerie de personnages ecclésiastiques mémorables qui peupleront tout le cycle de Barsetshire. L’archidiacre Grantly, représentant du conservatisme anglican, s’oppose à John Bold, incarnation d’un réformisme parfois naïf mais sincère. Entre ces deux pôles, la figure de Mr. Harding propose une médiation touchante – homme ordinaire confronté à des questions extraordinaires. Par ailleurs, le roman présente aussi un aspect satirique vis-à-vis de certains contemporains de Trollope. Sous les traits de « Mr. Popular Sentiment », les lecteurs de l’époque reconnaissaient Charles Dickens, dont Trollope critique implicitement le sentimentalisme et la tendance à l’exagération dans son traitement des questions sociales.

La réception critique du « Directeur » témoigne de qualités littéraires remarquées dès sa publication. Dans le Manchester Evening News du 2 novembre 1944, George Orwell qualifie le roman de « probablement le plus réussi » de la série cléricale de Trollope et « l’une de ses meilleures œuvres ». Il note cependant que Trollope se révèle « un critique perspicace, mais non un réformateur » et que pour lui, « un abus consacré par le temps est fréquemment moins mauvais que son remède ». Michael Sadleir, spécialiste de l’œuvre trollopienne, place « Le Directeur » parmi les cinq meilleurs romans de l’auteur et le considère comme le plus accompli des romans du cycle de Barsetshire.

« Le Directeur » a connu plusieurs adaptations audiovisuelles, notamment une mini-série télévisée produite par la BBC en 1951. Plus notablement, la BBC a adapté « Le Directeur » et sa suite, « Les Tours de Barchester », dans la mini-série « The Barchester Chronicles » (1982). Les deux premiers des sept épisodes d’une heure sont consacrés au « Directeur », et le reste aux « Tours de Barchester ». Cette adaptation, qui met en vedette Donald Pleasence, Alan Hickman et Susan Hampshire, est globalement fidèle aux livres, malgré quelques différences inévitables.

Aux éditions FOLIO ; 400 pages.

2. Les Tours de Barchester (Les Chroniques du Barsetshire #2, 1857)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la paisible ville cathédrale de Barchester, la mort de l’évêque Grantly bouleverse l’équilibre du pouvoir ecclésiastique. Contre toute attente, ce n’est pas son fils, l’archidiacre Grantly, qui lui succède, mais le Dr Proudie, un nouvel arrivant aux tendances évangéliques.

Ce dernier débarque accompagné de son épouse autoritaire, Mrs Proudie, et de son mielleux chapelain, Mr Obadiah Slope. Ces nouveaux venus provoquent immédiatement des remous dans la communauté religieuse conservatrice de Barchester. Une guerre d’influence s’engage autour de nominations ecclésiastiques, notamment celle du gardien de l’hospice Hiram – poste que Septimus Harding, héros du précédent roman, pourrait retrouver.

Parallèlement, plusieurs intrigues amoureuses se nouent. Mr Slope convoite la riche veuve Eleanor Bold, fille de Mr Harding, tandis qu’elle-même devient l’objet d’attention du fils prodigue de la famille Stanhope, récemment revenue d’Italie. Au milieu de ces luttes de pouvoir ecclésiastiques et sentimentales, la communauté de Barchester se divise et chacun doit choisir son camp.

Autour du livre

Trollope entame l’écriture des « Tours de Barchester » en 1855, immédiatement après la publication du « Directeur ». Son investissement dans ce nouveau projet est total. « Quand un homme commence à écrire un livre, il n’y renonce jamais », écrit-il alors dans une lettre. « Le mal qui l’assaille est aussi invétéré que la boisson, aussi excitant que le jeu. » Pour faciliter son travail durant ses nombreux déplacements professionnels, il se fabrique même un bureau portatif lui permettant d’écrire dans les trains. Son acharnement porte ses fruits : dans son autobiographie, il confie avoir pris « un grand plaisir à l’écriture des Tours de Barchester », précisant que « l’évêque et Mrs Proudie étaient très réels pour moi, tout comme les tourments de l’archidiacre et les amours de Mr Slope ».

Le manuscrit rencontre pourtant un accueil mitigé chez son éditeur, William Longman, qui le juge initialement trop « vulgaire ». Sa réaction témoigne du caractère audacieux de cette satire sociale qui pénètre les coulisses de l’Église anglicane pour en révéler les mesquineries et les ambitions mondaines. Trollope y poursuit et y amplifie son examen des luttes intestines au sein du clergé anglican, notamment entre les partisans de la Haute Église (High Church), attachés aux rituels et à la tradition, et ceux de la Basse Église (Low Church) ou évangéliques, plus austères dans leur approche du culte. Cette division reflète les tensions réelles qui agitaient l’anglicanisme au milieu du XIXe siècle, notamment après le mouvement d’Oxford mené par John Henry Newman.

Les personnages des « Tours de Barchester » comptent parmi les plus mémorables créés par Trollope. Mrs Proudie, épouse autoritaire de l’évêque, est devenue une figure emblématique de la littérature victorienne – matrone intransigeante qui gouverne son mari et tente d’imposer ses vues puritaines au diocèse entier. Obadiah Slope, chapelain obséquieux aux ambitions démesurées, constitue un portrait saisissant d’hypocrisie cléricale. La famille Stanhope apporte une touche cosmopolite et dérangeante dans ce milieu provincial, notamment à travers le personnage de Madame Neroni, femme séduisante et manipulatrice malgré son handicap. Ce qui distingue Trollope d’autres romanciers victoriens est sa capacité à dépeindre ces figures sans manichéisme : même les personnages les moins sympathiques conservent une part d’humanité qui les rend crédibles.

La critique contemporaine considère aujourd’hui « Les Tours de Barchester » comme l’un des chefs-d’œuvre de Trollope. En 2009, The Guardian l’a inclus dans sa liste des « 1000 romans que chacun doit lire », notant qu’il s’agit du « roman favori de nombreux lecteurs de Trollope ». John Sutherland, spécialiste de la littérature victorienne, a relevé plusieurs incohérences chronologiques dans le texte, qu’il attribue à l’interruption de sa rédaction entre février 1855 et mai 1856. Durant cette période, Trollope aurait modifié son projet initial d’un court roman similaire au « Directeur » pour une œuvre plus ambitieuse, ce qui expliquerait l’élargissement considérable du cadre narratif et l’introduction de nombreux nouveaux personnages absents des premiers chapitres.

L’adaptation la plus notable des « Tours de Barchester » reste celle réalisée par la BBC en 1982 dans la série « The Barchester Chronicles ». Cette production mettait en scène Donald Pleasence dans le rôle de Septimus Harding, Geraldine McEwan dans celui de Mrs Proudie, et lança la carrière d’Alan Rickman, inoubliable dans l’interprétation d’Obadiah Slope. Elle a contribué à populariser les livres de Trollope auprès d’un public plus large, séduit par la justesse psychologique des personnages et l’humour fin qui caractérisent le roman.

Aux éditions FOLIO ; 784 pages.

3. Le docteur Thorne (Les Chroniques du Barsetshire #3, 1858)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Barsetshire, à quinze kilomètres de Barchester, le docteur Thomas Thorne exerce sa profession avec intégrité dans le village de Greshamsbury. Ce médecin célibataire cache un lourd secret : sa nièce Mary, qu’il a élevée, est née d’une relation illégitime entre son frère Henry et Mary Scatcherd, sœur de Roger Scatcherd. Ce dernier, autrefois simple maçon, a tué Henry Thorne d’un coup à la tête en apprenant la grossesse de sa sœur. Après la naissance de l’enfant, la mère a émigré en Amérique, laissant sa fille aux soins du docteur.

Mary grandit et devient une jeune femme accomplie qui fréquente les enfants du squire local, Francis Gresham. Le jeune Frank Gresham, héritier du domaine familial lourdement endetté, tombe amoureux d’elle. Mais sa famille, notamment sa mère Lady Arabella, s’oppose fermement à cette union avec une jeune fille sans naissance ni fortune. On pousse Frank à épouser Miss Dunstable, une riche héritière, pour sauver le domaine familial. Pendant ce temps, Sir Roger Scatcherd, devenu immensément riche grâce à ses entreprises ferroviaires, sombre dans l’alcoolisme.

Autour du livre

« Le docteur Thorne » voit le jour en 1858 et constitue le troisième volet des « Chroniques du Barsetshire ». Thomas Trollope, le frère de l’auteur, lui suggère l’intrigue principale, preuve d’une collaboration intellectuelle entre les deux hommes.

Avec ce troisième opus, Trollope élargit considérablement sa géographie fictive. Il délaisse temporairement la ville cathédrale de Barchester pour planter son intrigue à Greshamsbury, un village situé à quinze miles de là. Ce changement de cadre lui permet d’explorer un nouveau milieu social : celui de la gentry terrienne confrontée aux bouleversements économiques du XIXe siècle. La famille Gresham, autrefois prospère, fait face à un déclin financier qui menace son statut. Cette précarité économique des anciennes familles constitue l’un des thèmes majeurs du roman, illustrant les mutations sociales de l’Angleterre victorienne. Parallèlement, l’ascension fulgurante de Roger Scatcherd, homme issu du peuple devenu riche entrepreneur, symbolise l’émergence d’une nouvelle classe d’hommes d’affaires qui remet en question l’ordre social traditionnel.

La question des valeurs sociales traverse l’ensemble des pages. Trollope y scrute impitoyablement l’hypocrisie d’une société qui vénère à la fois le « sang » (la naissance) et l’argent. Lorsque l’absence de fortune de Mary Thorne constitue un obstacle insurmontable à son mariage avec Frank Gresham, c’est moins par snobisme pur que par nécessité économique : la famille Gresham a besoin d’une injection de capital pour survivre. De même, l’illégitimité de naissance de Mary représente un stigmate social majeur dans l’Angleterre victorienne. À travers ces situations, Trollope interroge la rigidité des conventions sociales tout en montrant comment l’argent peut, paradoxalement, les assouplir. Son approche nuancée évite aussi bien l’indignation moralisatrice que l’acceptation passive des préjugés de son époque.

« Le docteur Thorne » se démarque également par sa galerie de personnages féminins remarquables. Mary Thorne elle-même incarne une héroïne d’un nouveau genre : malgré sa position vulnérable, elle fait preuve d’une intégrité morale et d’une indépendance d’esprit qui transcendent sa condition sociale. Lady Arabella Gresham, malgré son snobisme initial, révèle une complexité psychologique qui la sauve de la caricature. Mais c’est peut-être dans le personnage de Miss Dunstable que Trollope déploie le mieux son talent : cette héritière à la franchise désarmante, consciente que sa fortune attire les prétendants intéressés, manie l’ironie avec une liberté de ton inhabituelle pour une femme de son époque. Ces portraits féminins nuancés témoignent de la modernité surprenante de Trollope dans son appréhension des questions de genre.

Une adaptation télévisée du « Docteur Thorne » a été diffusée par ITV le 6 mars 2016. Cette mini-série mettait en vedette Stefanie Martini dans le rôle de Mary Thorne et Harry Richardson dans celui de Frank Gresham. Le scénario a été écrit par Julian Fellowes, créateur et scénariste de « Gosford Park » et « Downton Abbey », ce qui a contribué à attirer l’attention sur cette œuvre relativement méconnue de Trollope en la replaçant dans le contexte plus familier pour le public contemporain des drames d’époque britanniques.

Aux éditions POINTS ; 800 pages.

4. La cure de Framley (Les Chroniques du Barsetshire #4, 1861)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre victorienne des années 1850, Mark Robarts, jeune vicaire de vingt-six ans installé à Framley, jouit d’une situation confortable grâce à la protection de Lady Lufton, mère de son ami d’enfance Ludovic. Ce dernier, devenu Lord Lufton, entretient avec lui des relations cordiales qui lui ouvrent les portes de la bonne société.

Ambitieux et désireux de s’émanciper de la tutelle parfois pesante de sa bienfaitrice, Mark se laisse séduire par la fréquentation de Nathaniel Sowerby, membre du Parlement à la réputation douteuse. Par faiblesse, il accepte de cautionner des traites pour cet homme notoirement endetté, s’exposant ainsi à un désastre financier.

Parallèlement, Lucy Robarts, sœur de Mark, s’installe au presbytère après la mort de leur père. La jeune fille et Lord Lufton tombent amoureux l’un de l’autre, au grand désespoir de Lady Lufton qui rêvait pour son fils d’une alliance avec la belle mais froide Griselda Grantly, fille de l’archidiacre. Entre dettes accablantes et amours contrariées, l’avenir des Robarts s’assombrit.

Autour du livre

Anthony Trollope rédige « La cure de Framley » entre 1858 et 1860, mais contrairement à ses prédécesseurs, ce roman paraît d’abord sous forme de feuilleton dans le tout nouveau Cornhill Magazine de janvier 1860 à avril 1861, accompagné d’illustrations de John Everett Millais. Circonstance exceptionnelle selon Henry Trollope, fils de l’auteur : c’est l’unique œuvre de son père dont la première livraison fut publiée avant même que le roman ne soit achevé. Cette publication séquentielle influence la structure narrative, rythmée par des rebondissements réguliers destinés à maintenir l’intérêt des lecteurs d’un numéro à l’autre. Publié en volume en avril 1861 par Smith, Elder & Co., « La cure de Framley » est alors le premier véritable succès populaire de Trollope.

Le livre s’inscrit parfaitement dans le contexte politique de l’Angleterre post-guerre de Crimée. Trollope y fait de nombreuses allusions aux changements gouvernementaux et aux tensions entre Whigs et Tories, qu’il désigne malicieusement comme les « Dieux » et les « Géants ». Ces références, qui pourraient sembler obscures au lecteur contemporain, constituaient pour le public victorien des clins d’œil savoureux à l’actualité politique. L’opposition entre le camp conservateur incarné par Lady Lufton et celui des libéraux représenté par le Duc d’Omnium offre une toile de fond aux intrigues personnelles des protagonistes. Cette dimension politique confère à « La cure de Framley » une profondeur contextuelle qui dépasse le simple cadre des rivalités ecclésiastiques abordées dans les premiers tomes de la série.

Trollope poursuit son exploration des mœurs cléricales avec une attention particulière portée aux questions d’argent et d’ambition. Le personnage de Mark Robarts incarne les tentations auxquelles peut succomber un jeune ecclésiastique favorisé par la fortune : vanité mondaine, désir de reconnaissance sociale, imprudence financière. Sa trajectoire morale, faite de chutes et de rédemptions, illustre les périls d’un clergé trop préoccupé par les avantages matériels de sa position. En contrepoint, Trollope introduit la figure poignante du révérend Josiah Crawley, vicaire pauvre mais d’une intégrité inflexible, qui préfigure le protagoniste principal du dernier volume de la série. Ce contraste souligne les inégalités criantes au sein même de l’Église anglicane et questionne la véritable nature de la vocation religieuse dans une société matérialiste.

Dans son autobiographie, Trollope décrit « La cure de Framley » en ces termes : « L’histoire était profondément anglaise. On y trouvait un peu de chasse au renard et un peu de chasse aux relations, quelques vertus chrétiennes et un peu d’hypocrisie chrétienne. Il n’y avait ni héroïsme ni scélératesse. On y parlait beaucoup d’Église, mais encore plus d’amour. » Cette caractérisation modeste masque l’ambition réelle du roman qui, sous des dehors de chronique provinciale, dresse un tableau nuancé de la société victorienne et de ses contradictions. La Literary Gazette de 1861 y voyait d’ailleurs le symbole d’un changement d’époque littéraire : l’éclipse du byronisme romantique au profit de « portraits fidèles et précis d’une respectabilité médiocre » – formule qui, sous son apparence dépréciative, reconnaît la capacité de Trollope à capturer l’esprit de son temps avec une justesse remarquable.

La critique du XXe siècle confirme cette appréciation en soulignant la précision avec laquelle Trollope représente les habitudes et les mœurs de la classe moyenne victorienne dans « La cure de Framley ». Certains commentateurs notent néanmoins que le récit souffre parfois des contraintes inhérentes à sa composition sérielle, qui imposait au romancier une certaine hâte. Malgré ces réserves mineures, le livre demeure l’un des plus appréciés du cycle de Barsetshire, savant équilibre entre peinture sociale, humour et profondeur psychologique qui caractérisent le meilleur de l’œuvre trollopienne.

Aux éditions POINTS ; 744 pages.