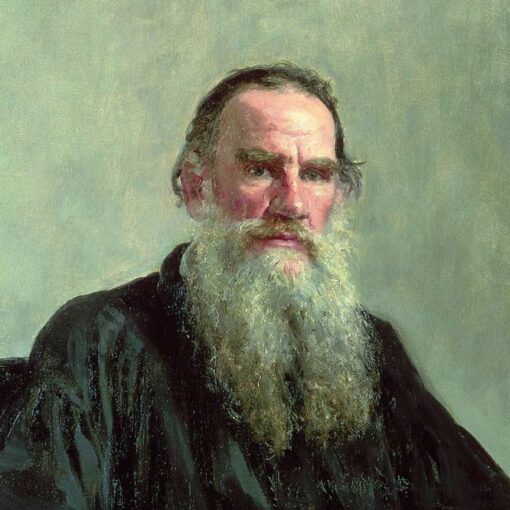

Jim Thompson (1906-1977) est l’un des maîtres américains du roman noir. Né à Anadarko dans l’Oklahoma, il est le fils d’un shérif devenu prospecteur pétrolier. Sa jeunesse est marquée par une vie mouvementée : il travaille comme groom d’hôtel pendant la Prohibition, fournissant alcool et drogues aux clients, avant de connaître une dépression nerveuse à 19 ans.

Dans les années 1930, il dirige le Federal Writers Project de l’Oklahoma et adhère brièvement au Parti communiste (1935-1938). Il publie son premier roman « Now and on Earth » en 1942, mais c’est avec « L’assassin qui est en moi » (1952) qu’il trouve sa voix. Entre 1952 et 1954, il connaît sa période la plus prolifique, publiant jusqu’à cinq romans par an.

Thompson collabore brièvement avec Stanley Kubrick comme scénariste pour « L’Ultime Razzia » (1956) et « Les Sentiers de la gloire » (1957). Malgré une œuvre riche de plus de trente romans, il reste peu reconnu de son vivant et doit se tourner vers l’écriture pour la télévision pour subsister.

Son œuvre, caractérisée par des narrateurs peu fiables et une exploration des aspects les plus sombres de la psyché humaine, a profondément influencé le genre noir. Ses romans les plus célèbres comme « Les Arnaqueurs » (1963) et « Pottsville, 1280 habitants » (1964) ont fait l’objet d’adaptations cinématographiques.

Alcoolique chronique, il meurt à Los Angeles en 1977, alors qu’aucun de ses livres n’est plus disponible aux États-Unis. Sa reconnaissance littéraire n’interviendra véritablement qu’après sa mort, notamment grâce aux rééditions des années 1980.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Pottsville, 1280 habitants (1964)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

1917. Nick Corey est shérif à Pottsville, un trou perdu du Texas. Pour ses administrés, c’est l’idiot du village : il passe son temps à dormir, s’empiffrer et éviter les ennuis. Sa femme le maltraite, son beau-frère attardé vit sous son toit, et il jongle tant bien que mal entre ses maîtresses Rose et Amy.

Un concurrent sérieux se présente aux élections. Nick doit réagir s’il veut conserver son poste, sa seule source de revenus. Derrière son masque de simplet se cache en réalité un manipulateur hors pair. Et gare à qui lui barre la route.

Autour du livre

Dans ce chef-d’œuvre du roman noir paru en 1964, Jim Thompson dissèque l’âme d’un psychopathe ordinaire qui se cache derrière le masque d’un shérif débonnaire. Nick Corey, protagoniste et narrateur de « Pottsville, 1280 habitants », déploie une stratégie machiavélique dans une petite ville du Texas en 1917, alors que la Révolution russe gronde en arrière-plan. Sous ses airs d’idiot du village, ce représentant de la loi manipule son entourage avec une intelligence diabolique, utilisant sa réputation de fainéant et d’incapable comme une arme redoutable.

Thompson excelle dans l’art du double-jeu narratif. La voix de Nick oscille entre un parler populaire truffé d’expressions colorées et des réflexions métaphysiques surprenantes sur le vide existentiel. Cette dualité culmine dans un monologue saisissant où le shérif contemple le néant des maisons de Pottsville, révélant la profondeur insoupçonnée de sa folie. Le texte bascule constamment entre l’humour noir le plus grinçant et l’horreur pure, créant un malaise croissant chez le lecteur qui ne peut s’empêcher d’éprouver une forme de sympathie pour ce monstre attachant.

« Pottsville, 1280 habitants » dépasse le cadre du polar pour dresser un portrait au vitriol de l’Amérique profonde. Thompson y dépeint une société gangrenée par le racisme, l’hypocrisie puritaine, la corruption morale. Les habitants de Pottsville incarnent tous les vices qu’ils prétendent combattre, dans une spirale de violence que le shérif Corey attise tout en feignant de l’ignorer. Stanley Kubrick, qui avait collaboré avec Thompson sur les scénarios de « The Killing » et « Les Sentiers de la gloire », considérait ce roman comme « le récit à la première personne le plus glaçant et le plus crédible d’un esprit criminellement dérangé. »

Bertrand Tavernier en tire en 1981 une adaptation remarquée, « Coup de torchon », qui transpose l’action dans l’Afrique coloniale française. Plus récemment, en 2019, le cinéaste Yorgos Lanthimos s’est vu confier une nouvelle adaptation par Imperative Entertainment. Le film « Cop Land » fait également référence au roman en 1997, reprenant le chiffre symbolique de sa population pour sa ville fictive de Garrison.

« Pottsville, 1280 habitants » trouve ses racines dans la propre expérience de Thompson, dont le père était lui-même shérif dans une petite ville du Sud. Cette dimension autobiographique transparaît notamment dans la description d’une rencontre tendue avec un adjoint du shérif, relatée dans l’autobiographie « Bad Boy » de l’auteur. Le personnage de Nick Corey synthétise ainsi la figure du policier rural jouant les idiots pour mieux asseoir son pouvoir, un archétype que Thompson campe dans plusieurs de ses œuvres comme « L’assassin qui est en moi » et « Ville sans loi ».

Aux éditions RIVAGES ; 272 pages.

2. L’assassin qui est en moi (1952)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Lou Ford est adjoint du shérif à Central City, une bourgade texane des années 1950. Il se présente comme un homme serviable, un peu benêt, qui aime sortir des expressions toutes faites. Mais derrière cette façade se dissimule un psychopathe redoutable. Son frère est mort sur un chantier de Chester Conway, le potentat local. Lou attend son heure pour se venger.

L’arrivée de Joyce Lakeland, une prostituée que le fils Conway courtise, lui en donne l’occasion. Mais ce qui devait être une simple vengeance déclenche une mécanique infernale. Les meurtres s’enchaînent. Lou accumule les cadavres autour de lui pour masquer ses précédents crimes.

Autour du livre

Publié en 1952, « L’assassin qui est en moi » marque un virage dans l’histoire du roman noir américain. Jim Thompson y adopte une perspective narrative rare pour l’époque en donnant la parole à Lou Ford, shérif adjoint d’une petite ville texane qui dissimule sous ses airs débonnaires un tueur méthodique et cynique. Cette narration à la première personne constitue une innovation radicale qui influencera durablement le genre, comme en témoigne Stanley Kubrick qui qualifie le roman de « récit le plus crédible et effrayant jamais écrit du point de vue d’un esprit criminel ».

Le texte frappe par sa modernité psychologique : Lou Ford n’est pas un simple psychopathe mais un personnage complexe qui manie l’humour noir avec brio, notamment à travers son usage provocateur des clichés et platitudes qu’il assène à ses interlocuteurs. Sa duplicité se manifeste dans ce décalage constant entre son image publique de policier un peu benêt et la froide intelligence avec laquelle il orchestre ses crimes.

Central City, la seule ville que Ford ait jamais connue, devient sous la plume de Thompson le microcosme d’une Amérique corrompue où chacun joue un rôle de composition. Les notables fréquentent discrètement la prostitué Joyce Lakeland, les syndicats sont pourris et le magnat local Chester Conway règne en maître – un système hypocrite que Ford va méthodiquement faire imploser.

L’influence du roman s’avère considérable : on retrouve son empreinte chez James Ellroy, notamment dans « Un tueur sur la route », ou encore chez Bret Easton Ellis avec « American Psycho ». Le texte connaît deux adaptations cinématographiques – en 1976 avec Stacy Keach puis en 2010 avec Casey Affleck – et inspire même Bruce Springsteen pour sa chanson « My Best Was Never Good Enough ».

À noter que la version française parue initialement en 1966 dans la Série Noire sous le titre « Le Démon dans ma peau » était amputée de près d’un quart du texte original. Il faut attendre 2012 pour découvrir l’intégralité du roman grâce à une nouvelle traduction publiée par Rivages Noir. Le personnage de Lou Ford réapparaît d’ailleurs dans un autre roman de Thompson, « Ville sans loi » (1957), mais sous une forme radicalement différente puisqu’il y incarne cette fois un justicier manipulateur œuvrant pour le bien.

Aux éditions RIVAGES ; 272 pages.

3. Une femme d’enfer (1954)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Amérique des années 1950, Frank « Dolly » Dillon gagne sa vie comme représentant pour le « Bazar à cent sous ». Ses journées se résument à faire du porte-à-porte dans des quartiers défavorisés, à subir les brimades de Staples, son patron, et à encaisser les reproches de Joyce, son épouse frustrée par leur vie médiocre.

Un matin, lors d’une tournée de démarchage, il rencontre une vieille femme qui lui propose les faveurs de sa nièce Mona en échange d’un service de table. Touché par la jeune fille, Dillon refuse mais découvre que la tante cache une importante somme d’argent dans sa cave. Il échafaude alors un plan pour s’emparer du magot et fuir avec Mona.

Autour du livre

Publié en 1954 sous le titre original « A Hell of a Woman », ce roman s’inscrit dans une période particulièrement prolifique de Jim Thompson qui écrit alors douze romans en deux ans. Il y déploie une noirceur absolue, caractéristique du « Dostoïevski des romans à deux sous » comme le surnomment alors certains critiques.

La structure narrative se révèle particulièrement audacieuse pour l’époque. Thompson alterne entre narration classique à la première personne et extraits d’une autobiographie fictive intitulée « L’histoire véridique du combat d’un homme contre un sort injuste et des femmes indignes », rédigée par le protagoniste lui-même. Ce dispositif narratif culmine dans un final saisissant où deux versions des événements s’entremêlent, ligne après ligne, traduisant la désintégration mentale du personnage principal.

Les thèmes abordés dépassent le cadre du simple polar noir. Thompson dissèque ici les ravages du capitalisme dans l’Amérique des années 1950, à travers le prisme de Frank « Dolly » Dillon, petit représentant de commerce pour une société vendant de la camelote à crédit aux plus démunis. La misère sociale, le déterminisme et l’impossibilité d’échapper à sa condition constituent la toile de fond de cette descente aux enfers.

La misogynie apparente du personnage principal masque en réalité une critique acerbe des rapports hommes-femmes dans la société américaine d’après-guerre. Thompson subvertit habilement les codes de la « femme fatale » propres au genre noir : les femmes ne sont pas tant des manipulatrices que les victimes d’un système qui les réifie.

« Une femme d’enfer » a fait l’objet d’une adaptation par Alain Corneau en 1979 sous le titre « Série noire », avec Patrick Dewaere dans le rôle principal. Georges Perec participe à l’adaptation du scénario, transposant l’action dans une banlieue française tout en conservant la noirceur psychologique du texte original.

À sa sortie, comme la plupart des œuvres de Thompson, « Une femme d’enfer » passe relativement inaperçu. Il faut attendre les années 1980 et sa réédition par Black Lizard pour que le roman soit reconnu comme l’une des œuvres majeures de son auteur, au même titre que « L’assassin qui est en moi » ou « Pottsville, 1280 habitants ».

Aux éditions RIVAGES ; 224 pages.

4. La cabane du métayer (1952)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Oklahoma, début des années 1950. Tommy Carver a 19 ans et travaille dur sur l’exploitation de son père adoptif, un métayer au caractère inflexible. Le père rêve de céder leurs maigres terres aux compagnies pétrolières, mais le riche propriétaire amérindien Matthew Ontime, dont les champs encerclent les leurs, s’y oppose farouchement.

Dans ce climat déjà tendu, Tommy entretient une liaison passionnelle avec Donna, la fille d’Ontime. Une relation impossible dans cette société où les Blancs déclassés haïssent la réussite des Amérindiens. Le meurtre d’Ontime fait basculer le destin de Tommy : accusé du crime, il se retrouve pris dans l’engrenage d’une justice expéditive.

Autour du livre

Publié en 1952, quelques mois après « L’assassin qui est en moi », « La cabane du métayer » occupe une place singulière dans la bibliographie de Jim Thompson. Ce roman rural noir s’écarte des codes habituels du genre pour dépeindre l’Oklahoma des années 1950, terre natale de l’auteur, à travers le destin de Tommy Carver, jeune homme de 19 ans pris dans les filets d’une société minée par les inégalités sociales et le racisme.

La trame narrative s’articule autour d’une particularité historique méconnue : le partage des terres de l’Oklahoma entre les tribus indiennes, notamment les « Cinq tribus civilisées » (Choctaw, Creek, Chickasaw, Seminole et Cherokee). Cette répartition, effectuée via le Dawes Act de 1893, crée une hiérarchie sociale inversée où les notables sont amérindiens tandis que les métayers blancs cultivent leurs terres. Thompson utilise habilement ce contexte pour mettre en scène les tensions raciales et la rancoeur des Blancs face à cette situation qu’ils perçoivent comme une injustice.

L’éditeur Arnold Hano avait initialement demandé à Thompson de s’inspirer des best-sellers d’Erskine Caldwell pour créer un roman de type « Southern Gothic ». Si l’on retrouve certains éléments caractéristiques du genre (relations familiales dysfonctionnelles, violence latente, sexualité trouble), Thompson transcende cette commande éditoriale pour livrer une œuvre à la tonalité très personnelle. Plusieurs critiques notent d’ailleurs des échos autobiographiques, notamment dans le traitement de la relation père-fils, Thompson n’ayant jamais pardonné à son propre père ses erreurs financières qui avaient ruiné leur famille.

La structure du récit, narré à la première personne par Tommy Carver, rappelle « Hamlet » selon Arnold Hano lui-même. On y retrouve des thématiques similaires : la trahison familiale, l’ambivalence des sentiments, la vengeance comme moteur dramatique. Les relations entre les personnages atteignent une intensité quasi shakespearienne, notamment dans le triangle formé par Tommy, son père adoptif et Mary, sa belle-mère/sœur adoptive.

Cette première traduction intégrale en français, publiée en 2019 par les éditions Rivages, permet de redécouvrir un texte auparavant édulcoré. La fin notamment, plus optimiste dans la version de 1970 publiée sous le titre « Deuil dans le coton », retrouve ici sa force originelle. Michael McCauley révèle dans la biographie « Coucher avec le diable » que cette modification avait été imposée par l’éditeur, contre la volonté de Thompson.

« La cabane du métayer » demeure le seul polar de Thompson traitant directement du monde agricole et de la condition des métayers. Cette particularité en fait un précieux témoignage sur une Amérique rurale rarement dépeinte avec autant de justesse dans le roman noir.

Aux éditions RIVAGES ; 288 pages.

5. Nuit de fureur (1953)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Peardale, Long Island, années 1950. Charlie Bigger, alias Carl Bigelow, sort de sa retraite pour un dernier contrat : supprimer Jake Winroy, un homme qui s’apprête à témoigner contre la pègre new-yorkaise. Le tueur à gages n’a rien d’impressionnant avec son mètre cinquante, ses dents pourries et sa tuberculose. Mais c’est un manipulateur hors pair. Pour approcher sa proie, il loue une chambre dans la pension des Winroy et se fait passer pour un étudiant. Le shérif local ne tarde pas à avoir des soupçons.

Autour du livre

Publié initialement en 1953, « Nuit de fureur » marque un tournant dans le roman noir américain en déconstruisant méthodiquement tous les codes du genre. Jim Thompson y orchestre une inversion systématique des archétypes : exit le tueur à gages imposant et charismatique, place à un anti-héros tuberculeux d’1m50, aux dents artificielles et à la vue défaillante. Cette subversion des conventions ne s’arrête pas là : Thompson insuffle à son personnage principal une conscience aiguë de ses faiblesses, doublée d’une attirance morbide pour la laideur dans laquelle il se reconnaît.

La narration à la première personne, portée par Carl Bigelow/Charlie Bigger, installe une tension permanente entre lucidité et paranoïa. Son regard sur les autres personnages oscille constamment entre méfiance excessive et confiance mal placée, une atmosphère d’incertitude oppressante qui culmine dans un final qualifié par la critique de « surréaliste ». Cette dimension psychologique complexe s’incarne notamment dans sa relation avec Ruth, la femme de ménage handicapée, qui agit comme un miroir déformant de sa propre difformité.

L’originalité de Thompson réside aussi dans son traitement de la violence, qui surgit de manière brutale et inattendue au milieu de scènes quotidiennes. Un exemple saisissant : le passage où Carl, dans le métro, assène délibérément un coup de coude à une femme portant un bébé, avant de méditer froidement sur l’hypothèse que l’enfant aurait peut-être été « mieux sous les roues ». Cette cruauté gratuite s’inscrit dans une critique sociale plus large de l’Amérique des années 50, où Thompson dénonce l’hypocrisie d’une société qui marginalise systématiquement les êtres différents.

Le critique Ronald Verlin Cassill souligne d’ailleurs que des auteurs aussi célèbres que Raymond Chandler n’ont jamais écrit « un livre qui approche de près ou de loin » l’œuvre de Thompson. Cette comparaison met en lumière la singularité de « Nuit de fureur » dans le paysage littéraire de l’époque : là où ses contemporains privilégient l’intrigue et l’action, Thompson construit un huis clos psychologique qui bascule progressivement dans l’horreur pure.

Le terme même de « Savage Night » est devenu une référence récurrente dans la littérature noire contemporaine, repris notamment par des auteurs comme Allan Guthrie et Anthony Neil Smith. La structure narrative évoque par moments le montage fragmenté du film « L’Anglais » de Steven Soderbergh, avec ses ruptures temporelles déstabilisantes et son questionnement constant sur l’identité du protagoniste.

Aux éditions RIVAGES ; 272 pages.

6. L’échappée (1958)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À sa sortie de prison, Doc McCoy retrouve Carol, sa jeune épouse. Ce couple de malfrats ne perd pas de temps : avec l’aide d’un certain Rudy, ils préparent le hold-up d’une banque dans une petite ville du Sud. Le braquage se déroule comme prévu, mais Doc décide de supprimer Rudy, jugé trop encombrant.

La fuite du couple vers le nord s’avère chaotique. Les obstacles s’accumulent, les morts aussi. Un juge corrompu, un pickpocket, un représentant de commerce… Doc et Carol ne font pas de quartier. Sous leurs airs de couple modèle se cachent deux êtres impitoyables qui n’hésitent jamais à tuer pour assurer leur survie.

Autour du livre

Publié en 1958, « L’échappée » se démarque dans la bibliographie de Jim Thompson par sa structure narrative singulière qui marie le roman noir traditionnel à une dimension allégorique inattendue. La première partie adopte les codes du polar avec une mécanique criminelle implacable, avant de basculer dans un univers quasi kafkaïen lors du dernier chapitre.

Cette dualité structurelle fait la force et l’originalité du texte. Thompson subvertit les conventions du genre en transformant progressivement une histoire de fuite classique en une méditation glaçante sur la nature du couple et la damnation. La détérioration psychologique entre Doc et Carol, minée par la paranoïa croissante, constitue la véritable colonne vertébrale du récit. Leur relation amoureuse, d’abord passionnelle, se délite inexorablement sous l’effet de la cavale et du doute.

Thompson y propose une réflexion sociale acérée en présentant les criminels comme une classe laborieuse dotée de son propre code d’honneur. Doc McCoy et ses complices sont dépeints tels des ouvriers qualifiés, leur « métier » exigeant expertise et professionnalisme. Cette dimension politique trouve son point d’orgue dans la description d’El Rey, territoire mexicain servant de refuge aux malfrats mais fonctionnant comme une dystopie capitaliste qui les broie.

Le final surréaliste préfigure certains aspects des « Apparences » de Gillian Flynn, comme le souligne Laura Lippman dans son introduction à l’édition américaine. « L’échappée » inspire également le film « Une nuit en enfer » de Robert Rodriguez, qui reprend le concept d’El Rey.

Les deux adaptations cinématographiques, en 1972 et 1994, ont gommé la noirceur métaphysique de la conclusion pour privilégier un happy end conventionnel. Seul le film de Peckinpah, porté par Steve McQueen, parvient à retranscrire la tension psychologique du couple en cavale.

Aux éditions RIVAGES ; 240 pages.

7. Ville sans loi (1957)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Texas, 1957. David « Bugs » McKenna débarque à Ragtown, bourgade pétrolière perdue au milieu de nulle part. Son casier judiciaire déborde mais la chance lui sourit enfin : l’adjoint du shérif Lou Ford, homme rusé qui cache son intelligence derrière une apparente bonhomie, lui propose un emploi de vigile à l’hôtel Hanlon.

L’établissement, seul hôtel de la ville, est la propriété d’un ancien prospecteur devenu paraplégique. Sa jeune épouse Joyce rôde dans les couloirs comme une panthère en quête de proie. Le personnel ne vaut guère mieux : un comptable véreux, un directeur qui noie son ennui dans l’alcool et des employés aux motivations douteuses. Quand un cadavre est découvert et qu’une importante somme d’argent s’évapore, McKenna comprend qu’il est tombé dans un piège.

Autour du livre

Publié en 1957, « Ville sans loi » s’inscrit dans une période particulièrement productive pour Jim Thompson, entre « Hallali » et « L’échappée ». Le cadre du récit – un hôtel dans une ville pétrolière du Texas – puise directement dans l’expérience de l’auteur qui, à 17 ans, travaillait comme groom à l’Hôtel Texas de Fort Worth. Cette connaissance intime du milieu hôtelier imprègne chaque page, notamment dans la description des transactions illégales (alcool, drogue, prostitution) qui rythmaient alors le quotidien des établissements pendant la Prohibition.

Le personnage de Lou Ford, déjà présent dans « L’assassin qui est en moi » (1952), réapparaît ici sous un angle différent. Cette reprise d’un personnage existant constitue un cas unique dans l’œuvre de Thompson. Cependant, le Lou Ford de « Ville sans loi » diffère sensiblement de sa première incarnation : plus manipulateur que psychopathe, il cache son intelligence redoutable derrière une façade de simplicité provinciale, ponctuant ses phrases d’expressions texanes comme « Pour sûr, et c’est pas moi qui dirais le contraire. »

Les personnages féminins occupent une place centrale : Joyce Hanlon l’épouse avide, Rosalie Vara la fausse ingénue, et Amy Standish incarnent différentes facettes de la femme fatale, un archétype que Thompson subvertit habilement. Le traitement de ces personnages, bien que daté dans certains aspects, témoigne d’une complexité psychologique qui dépasse les conventions du genre.

L’atmosphère nocturne de Ragtown, avec ses torchères qui embrasent le ciel texan, crée un décor infernal qui reflète la noirceur morale des protagonistes. Cette ville champignon née du pétrole symbolise l’américanisation sauvage de l’Ouest, thème cher à Thompson qui y voit le terreau idéal pour sonder la corruption morale. Le romancier américain mêle les retours en arrière, les changements de point de vue et les monologues intérieurs, techniques modernistes qu’il utilise avec tact sans jamais entraver la fluidité du récit. Cette sophistication formelle contraste avec l’apparente simplicité de l’intrigue policière.

La réception critique de « Ville sans loi » illustre l’évolution du statut de Thompson dans la littérature américaine. D’abord considéré comme un simple auteur de romans noirs, il est aujourd’hui reconnu comme un écrivain majeur. Son surnom de « Dostoïevski des bas-fonds » prend ici tout son sens dans sa capacité à sonder les profondeurs troubles de la psyché humaine.

Aux éditions RIVAGES ; 288 pages.

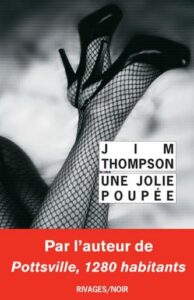

8. Une jolie poupée (1954)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une petite ville du Sud des États-Unis des années 1950, Dusty Rhodes travaille comme groom de nuit à l’hôtel Manton. Ce jeune homme à la beauté remarquable a dû renoncer à ses études de médecine pour subvenir aux besoins de son père, un enseignant mis à l’écart après avoir signé une pétition en faveur des droits civiques. Entre les pourboires et son salaire, Dusty parvient tout juste à maintenir leur modeste train de vie.

Une nuit, Marcia Hillis franchit les portes de l’hôtel. Cette femme, dont la beauté bouleverse Dusty, lui rappelle une figure de son passé. Malgré l’interdiction formelle de fréquenter les clients, le jeune homme succombe à son charme. Dans l’établissement réside aussi Tug Trowbridge, un mafieux local entouré de ses hommes de main.

Lorsque le coffre-fort de l’hôtel est cambriolé et que Marcia disparaît, la vie paisible de Dusty bascule. Sous ses apparences de fils dévoué et d’employé modèle se révèle alors une personnalité plus retorse qu’il n’y paraît.

Autour du livre

L’expérience de Jim Thompson comme groom à l’Hôtel Texas dans sa jeunesse imprègne sensiblement ce roman publié en 1954. À dix-sept ans, Thompson y gagnait quinze dollars par mois de salaire mais empochait environ trois cents dollars hebdomadaires en pourboires, principalement en procurant alcool, drogues et femmes aux clients. Cette réalité sociale transparaît dans la construction du personnage de Dusty Rhodes.

Le titre provisoire du roman, « What the Bellboy Saw », évoque d’ailleurs cette dimension voyeuriste inhérente à la fonction de groom. Stephen King considère ce livre comme son préféré parmi la bibliographie de Thompson, qui reste lui-même son auteur de prédilection. La narration à la troisième personne omnisciente constitue une particularité notable, contrairement aux récits à la première personne qui caractérisent habituellement les protagonistes dérangés de Thompson comme dans « L’assassin qui est en moi » ou « Une femme d’enfer ».

Le complexe d’Œdipe structure discrètement la trame narrative. La ressemblance troublante entre Marcia Hillis et la mère défunte de Dusty – notamment leurs cheveux gris – pose la question de la nature de cette attirance. Thompson déploie une mécanique psychologique complexe où le protagoniste apparaît initialement comme une victime des circonstances avant que sa véritable nature ne se révèle progressivement.

Le contexte du maccarthysme s’inscrit également dans la trame narrative à travers le personnage du père, accusé d’être un sympathisant communiste pour avoir signé une pétition sur la liberté d’expression. Cette dimension politique ancre le roman dans son époque tout en résonnant avec des questionnements contemporains sur les libertés individuelles.

Adapté au cinéma en 1996 sous le titre « Hit Me » avec Elias Koteas dans le rôle principal (rebaptisé Sonny), le roman conserve une modernité surprenante dans son évocation des mécanismes de manipulation et de la dualité des êtres. La structure narrative en deux temps – une première partie délibérément lancinante suivie d’une accélération brutale – reflète brillamment la transformation du protagoniste et le basculement de sa vie quotidienne dans le chaos.

Aux éditions RIVAGES ; 240 pages.