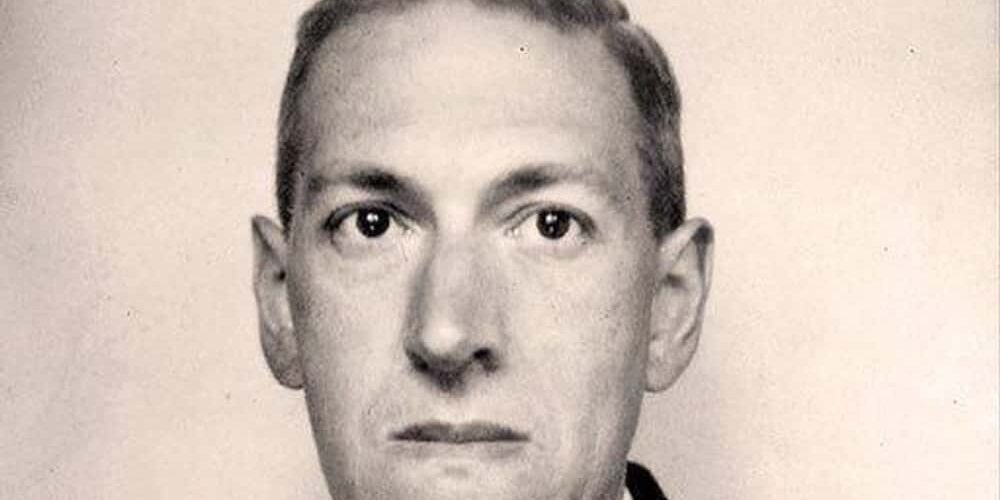

Howard Phillips Lovecraft naît le 20 août 1890 à Providence, Rhode Island, dans une famille de la bourgeoisie anglophone. Son enfance est marquée par un drame précoce : en 1893, son père, un commerçant ambulant, est atteint de démence et meurt cinq ans plus tard, probablement des suites de la syphilis. Le jeune Howard est alors élevé par sa mère, ses tantes et son grand-père maternel, Whipple Phillips, qui l’initie à la littérature classique et aux récits gothiques.

Enfant surdoué mais de santé fragile, Lovecraft manifeste très tôt des talents littéraires. À partir de 1914, il se met à écrire des nouvelles fantastiques et se lance dans le journalisme amateur. Il connaît un nouveau coup dur en 1921 avec le décès de sa mère, qui le perturbe considérablement. Trois ans plus tard, il épouse Sonia Greene et s’installe à New York. Cette expérience s’avère malheureuse : en proie à des difficultés financières et développant une aversion pour la ville multiculturelle, il retourne à Providence en 1926.

Les dix dernières années de sa vie sont les plus prolifiques sur le plan littéraire. Il développe alors ce qui deviendra le « Mythe de Cthulhu », un univers d’horreur cosmique dans lequel l’humanité apparaît insignifiante face à des entités extraterrestres terrifiantes. Malgré la qualité de son œuvre, il vit dans une pauvreté croissante. Sa santé se dégrade et il meurt d’un cancer le 15 mars 1937, sans avoir connu la reconnaissance. Ce n’est qu’après sa mort que son influence grandit considérablement. Il s’impose dès lors comme l’un des maîtres incontestés de la littérature fantastique et d’horreur du XXe siècle.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Par-delà le mur du sommeil (1919)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1901, dans un hôpital psychiatrique de l’État de New York, un jeune médecin fait la connaissance de Joe Slater, un nouveau patient. Originaire des montagnes Catskill, analphabète et considéré comme simple d’esprit, il a été interné après avoir tué son voisin dans un accès de violence. Le crime a été perpétré lors d’une crise nocturne au cours de laquelle Slater a commencé à hurler à propos d’une créature lumineuse qu’il devait tuer.

Les médecins constatent que Slater est régulièrement sujet à des crises pendant son sommeil. Lors de ces épisodes, il décrit avec une éloquence surprenante des visions extraordinaires : des palais de lumière, des océans d’étoiles, une musique étrange. Il parle surtout d’un être lumineux qui le nargue et contre lequel il veut se venger. Fasciné par ce cas inhabituel, le narrateur se demande comment un homme sans éducation peut imaginer des visions si sophistiquées.

Pour percer le mystère, le jeune médecin utilise une invention qu’il a mise au point : un appareil de communication télépathique. Il le connecte à Slater alors que ce dernier est mourant. L’expérience révèle une vérité stupéfiante : le corps de Slater abrite en réalité une entité extraterrestre. Cette créature cosmique explique qu’elle a été emprisonnée pendant quarante-deux ans dans le corps inadapté de Slater. Elle attend sa mort pour retrouver sa forme originelle et combattre son ennemi de toujours, une autre entité cosmique liée à l’étoile Algol.

Autour du livre

L’histoire puise son inspiration dans un article du New York Tribune du 27 avril 1919, qui dépeignait les habitants des Catskills comme une population arriérée. Lovecraft s’appuie également sur des données astronomiques précises, notamment la description de la nova GK Persei, extraite de l’ouvrage « Astronomy with the Naked Eye » (1908) de Garrett Putman Serviss. Cette nouvelle marque les premiers pas de Lovecraft dans la science-fiction, avec une conjugaison de concepts scientifiques et d’éléments surnaturels. Richard Bleiler, dans son ouvrage de référence « Science-Fiction: The Early Years », souligne l’intérêt des concepts développés malgré une écriture jugée encore immature.

L’étoile Algol, dont le nom provient de l’arabe « al-Ghul » signifiant « démon », était considérée par les astrologues comme « l’astre le plus néfaste du ciel ». Cette référence s’inscrit dans la tradition des récits lovecraftiens où les corps célestes dissimulent des entités maléfiques. Le romancier propose une réflexion sur la nature du rêve et la conscience, suggérant l’existence d’une réalité supérieure accessible uniquement durant le sommeil.

La nouvelle se distingue aussi par son traitement innovant des thèmes de la possession et de la communication télépathique. Le dispositif créé par l’interne préfigure les recherches sur l’activité électrique du cerveau, alors balbutiantes en 1919. Les premières descriptions d’oscillations cérébrales remontaient aux travaux de Richard Caton (1875) et Adolf Beck (1890), tandis que les ondes radio, comparées aux ondes cérébrales dans le récit, n’avaient été découvertes qu’en 1887 par Heinrich Hertz.

« Par-delà le mur du sommeil » a connu plusieurs adaptations. Deux films ont été réalisés : une version longue en 2006 par Barrett J. Leigh et Thom Maurer, avec William Sanderson, et un court-métrage en 2009 par Nathan Fisher. La nouvelle a également inspiré de nombreux musiciens, notamment le groupe Black Sabbath qui en a tiré la chanson « Behind the Wall of Sleep » (1970), reprise par Macabre et Static-X. D’autres groupes comme Sentenced, Manticora, Opeth et Sopor Aeternus ont créé des morceaux basés sur ce récit. En 1991, une adaptation en roman graphique par Steven Philip Jones et Octavio Cariello a été publiée chez Malibu Graphics, rééditée en 2016 par Caliber Comics.

Aux éditions FOLIO ; 333 pages.

2. Dagon (1919)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

H. P. Lovecraft écrit « Dagon » en juillet 1917, sa première nouvelle destinée à un public adulte. Le magazine The Vagrant la publie en novembre 1919. Elle se présente sous la forme des derniers écrits d’un homme aux portes du suicide, dont la morphine ne parvient plus à apaiser les tourments.

Un officier de la marine marchande navigue dans l’océan Pacifique pendant la Première Guerre mondiale quand son navire tombe aux mains des Allemands. Il parvient à s’enfuir sur un canot de sauvetage avec quelques provisions. Après des jours de dérive solitaire, il s’éveille un matin sur une terre inconnue : une vaste plaine de boue noire où gisent d’innombrables cadavres de poissons en décomposition. Cette portion du plancher océanique vient probablement d’émerger suite à une éruption volcanique sous-marine.

Une fois le sol suffisamment raffermi, l’homme part explorer ce territoire hostile. Sa marche le mène jusqu’à un immense monolithe blanc couvert d’hiéroglyphes inquiétants. Les bas-reliefs représentent des créatures mi-humaines mi-poissons aux proportions titanesques, figées dans des scènes de culte sous-marin. C’est alors qu’une entité monstrueuse surgit des eaux, son corps écailleux enlace le monolithe dans une sorte de rituel ancestral. Terrorisé, l’homme s’enfuit jusqu’à son embarcation.

Un navire américain le secourt plus tard, mais cette rencontre avec l’inconcevable le brise mentalement. Depuis, ses nuits sont peuplées de visions cauchemardesques. Il pressent que ces créatures millénaires finiront par émerger des abysses pour anéantir l’humanité. À bout de forces, gavé de morphine, il rédige ses dernières lignes avant de mettre fin à ses jours, tandis qu’une main monstrueuse gratte à sa porte…

Autour du livre

La nouvelle trouve son origine dans un cauchemar de Lovecraft lui-même, qui confie avoir réellement ressenti dans son rêve l’aspiration gluante de la vase. Le critique William Fulwiler note l’influence probable de la nouvelle « Fishhead » d’Irvin Cobb, mettant en scène un être mi-homme mi-poisson. Il suggère également que l’idée d’une race préhistorique menaçant de reprendre le contrôle de l’humanité pourrait provenir du roman « Au cœur de la Terre » d’Edgar Rice Burroughs paru en 1914.

« Dagon » pose les premiers jalons de ce qui deviendra plus tard le « Mythe de Cthulhu ». La créature titanesque qui surgit des flots n’est jamais nommée explicitement Dagon dans le texte, semblant plutôt appartenir à une espèce entière d’êtres similaires. Comme le souligne Robert Price, Lovecraft privilégie habituellement des noms imprononçables pour ses Grands Anciens. Le nom Dagon, emprunté à la mythologie philistine, réapparaît plus tard dans « Le Cauchemar d’Innsmouth », où il désigne une divinité vénérée par les êtres aquatiques appelés « Ceux des profondeurs ». Les thèmes et motifs de « Dagon » seront repris et développés dans deux autres nouvelles majeures : « L’Appel de Cthulhu » (1928) et « Le Cauchemar d’Innsmouth » (1936).

Selon les critiques S. T. Joshi et David E. Schultz, la nouvelle illustre déjà plusieurs caractéristiques de l’œuvre lovecraftienne : le recours à l’horreur cosmique symbolisée par des entités gigantesques et primordiales dépassant infiniment l’humanité, ainsi qu’un souci marqué de réalisme scientifique dans les descriptions, notamment celle de l’île émergée.

Les adaptations de « Dagon » incluent une bande dessinée publiée par Marvel Comics en 2008 dans la série « Haunt of Horror », comprenant une version illustrée accompagnée du texte original. Un film homonyme réalisé par Stuart Gordon est sorti en 2001, s’inspirant davantage du « Cauchemar d’Innsmouth » que de « Dagon ». Le réalisateur italien Paolo Gaudio a entrepris en 2015 l’adaptation du récit en animation image par image. Le personnage de Dagon apparaît également dans divers jeux vidéo, notamment « Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth », et a inspiré des références dans de nombreuses œuvres de culture populaire, des romans de Terry Pratchett au manga « Jujutsu Kaisen ».

Aux éditions J’AI LU ; 448 pages.

3. Je suis d’ailleurs (1926)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Un homme vit seul depuis si longtemps dans un château en ruines qu’il a perdu tout souvenir de son identité. Sa demeure, cernée par une forêt impénétrable qui bloque la lumière du soleil, abrite pour seuls compagnons des rats, des chauves-souris et des araignées. Tout ce qu’il sait du monde extérieur vient des livres anciens qui tapissent les murs de sa prison. Il n’a jamais entendu une voix humaine, jamais contemplé la lumière naturelle.

Consumé par le désir de rompre avec son isolement, il décide d’escalader la plus haute tour du château. L’ascension se révèle périlleuse : les escaliers s’effondrent sous ses pas et il est contraint de grimper à mains nues le long des murs. Au sommet, il découvre une trappe qu’il parvient à ouvrir. Mais au lieu de déboucher sur les hauteurs, il se retrouve au niveau du sol, dans un monde nocturne éclairé par la lune. Pour la première fois de son existence, il contemple l’astre nocturne avec émerveillement.

Sa déambulation le mène ensuite jusqu’à un autre château où se déroule une réception mondaine. Attiré par les bruits de fête et le désir ardent d’un contact humain, il pénètre dans la salle de bal. Sa présence provoque une terreur panique instantanée : les invités s’enfuient en hurlant, se bouchant les yeux avec leurs mains. Resté seul, le narrateur aperçoit une silhouette monstrueuse. Il tend la main vers elle et ne rencontre que la surface froide d’un miroir. Cette révélation brutale lui fait comprendre sa véritable nature : il est un mort-vivant, un être dont l’apparence inspire l’horreur. Désormais conscient de sa condition, il ne peut plus retourner dans son ancien monde. Il se résigne à errer dans la nuit en compagnie des goules, ces créatures démoniaques qui hantent les ténèbres.

Autour du livre

Rédigé entre mars et août 1921, ce texte marque un tournant dans l’œuvre de Lovecraft qui, pour la première fois, délaisse les créatures mythiques pour mettre en scène la figure du mort-vivant. Le décès de sa mère Susie Lovecraft en mai 1921, des suites de complications post-opératoires, imprègne la tonalité mélancolique du récit. Dans une lettre, l’auteur confie d’ailleurs avoir sombré dans une profonde tristesse à cette période, allant jusqu’à souhaiter sa propre mort.

L’influence d’Edgar Allan Poe transparaît nettement dans la construction narrative. Les paragraphes d’ouverture rappellent « Bérénice », tandis que la scène de panique lors de la fête fait écho au dévoilement final du « Masque de la mort rouge ». D’autres sources d’inspiration émergent : le roman « Frankenstein » de Mary Shelley, où le monstre prend conscience de son apparence dans le reflet d’une mare, ou encore « L’anniversaire de l’infante » d’Oscar Wilde, qui met en scène un nain difforme découvrant son reflet pour la première fois.

Si certains lecteurs ont voulu voir dans ce texte une confession autobiographique – Lovecraft écrivait : « Je sais que j’ai toujours été d’ailleurs ; un étranger dans ce siècle » – cette interprétation paraît excessive aux yeux des spécialistes. Néanmoins, le récit pourrait refléter la perception que l’écrivain avait de lui-même, lui qui se considérait comme laid et dont la mère aurait un jour évoqué le « visage hideux » devant un tiers.

Les critiques ont réservé un accueil enthousiaste à cette nouvelle. L’historien Les Daniels la considère comme « peut-être la meilleure œuvre de l’auteur ». Joanna Russ salue sa « mélancolie poétique » et la classe parmi les meilleures productions de Lovecraft.

Le film « Castle Freak » de Stuart Gordon (1995) s’en inspire librement, de même que son remake de 2020. En 2019, une version modernisée réalisée par Ludvig Gür est présentée au H. P. Lovecraft Film Festival. La série Netflix « Les Nouvelles Aventures de Sabrina » reprend le personnage de l’Outsider dans son quatrième volet, le représentant sous les traits d’un vagabond répugnant qui assassine ceux qui lui refusent l’hospitalité.

Aux éditions FOLIO ; 237 pages.

4. La Couleur tombée du ciel (1927)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1920, un géographe de Boston arrive à Arkham, Massachusetts, pour préparer la construction d’un nouveau réservoir. Sa mission le conduit dans une région où s’étend une zone mystérieusement dévastée – un endroit stérile que les habitants évitent soigneusement, surnommé la « lande foudroyée ». Seul Ammi Pierce, un vieil homme vivant en bordure de cette terre maudite, consent à lui raconter la terrible histoire qui s’y déroula quarante ans plus tôt.

En juin 1882, une météorite s’écrase près du puits de la ferme des Gardner, une famille prospère menée par Nahum Gardner. L’objet céleste présente des propriétés déconcertantes : il ne refroidit pas, se contracte inexplicablement et contient en son cœur une substance lumineuse d’une couleur impossible à décrire. Les scientifiques venus l’étudier restent perplexes devant ce phénomène qui échappe à toute analyse connue. Après la disparition complète de la météorite, une contamination insidieuse commence. Les récoltes des Gardner deviennent gigantesques mais incomestibles. La végétation adopte des teintes surnaturelles et se met à luire la nuit. Le bétail dépérit, victime de mutations monstrueuses.

La famille Gardner subit le même sort : la femme de Nahum et leur fils Thaddeus sombrent dans la démence, tandis que leurs deux autres fils disparaissent mystérieusement après s’être approchés du puits familial. Nahum lui-même finit par perdre la raison, murmurant des propos incohérents sur une présence qui se nourrit de la vie environnante. L’entité – cette couleur venue de l’espace – quitte finalement la Terre dans un spectacle de lumière cauchemardesque, laissant derrière elle un paysage mort et grisâtre. Plus inquiétant encore, une partie de cette chose serait restée tapie dans les profondeurs du puits, continuant d’étendre son influence maligne année après année.

Autour du livre

La genèse de cette nouvelle, rédigée en mars 1927, s’inscrit dans un moment particulièrement fécond de la carrière de Lovecraft, alors qu’il venait d’achever « L’Affaire Charles Dexter Ward » et travaillait simultanément sur son essai « Épouvante et surnaturel en littérature ». Le projet de construction du réservoir Quabbin dans le Massachusetts semble avoir servi de cadre géographique à l’intrigue, bien que Lovecraft ait lui-même cité le Scituate Reservoir de Rhode Island comme source d’inspiration directe.

L’œuvre marque un tournant dans la littérature fantastique par sa capacité à transcender les représentations traditionnelles des entités extraterrestres. Lovecraft s’insurgeait contre la tendance de ses contemporains à dépeindre des aliens anthropomorphiques. Sa créature, une couleur impossible à décrire avec le spectre visible connu, incarne l’absolue altérité. Cette approche novatrice s’appuie sur les théories scientifiques de l’époque, notamment celles exposées dans « Modern Science and Materialism » de Hugh Elliott concernant les limites de la perception humaine.

La première publication dans Amazing Stories en septembre 1927 ne rapporta à Lovecraft que 25 dollars, une somme dérisoire même pour l’époque. Cette expérience malheureuse avec l’éditeur Hugo Gernsback, qu’il surnomma par la suite « Hugo the Rat », le conduisit à ne plus jamais proposer de textes à ce magazine. Malgré ces débuts modestes, la nouvelle connut rapidement le succès critique : elle fut la seule contribution d’Amazing Stories sélectionnée pour figurer dans la prestigieuse anthologie « The Best American Short Stories » d’Edward O’Brien.

La postérité de « La Couleur tombée du ciel » s’est notamment manifestée à travers plusieurs adaptations cinématographiques. « Le Messager du diable » (1965) avec Boris Karloff inaugura la série, suivi par « La Malédiction » (1987), « Die Farbe » (2010), et plus récemment « Color Out of Space » (2019) avec Nicolas Cage. L’influence de la nouvelle s’étend également à d’autres médias, comme la bande dessinée avec les adaptations d’Alberto Breccia (1973) et Gō Tanabe (2020), le jeu vidéo à travers le DLC « Color of Madness » de « Darkest Dungeon », et même la musique avec des compositions dédiées comme celle de Julien et Hervé de La Haye (2001).

Aux éditions FOLIO ; 336 pages.

5. L’Appel de Cthulhu (1928)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Boston, hiver 1926-1927. L’anthropologue Francis Wayland Thurston hérite des documents de son grand-oncle, le professeur George Gammell Angell, mort dans des circonstances mystérieuses. Parmi ces documents, il découvre un inquiétant bas-relief en argile représentant une créature cauchemardesque : mi-poulpe, mi-dragon. Cette découverte marque le début d’une investigation qui va révéler l’existence d’une terrifiante vérité.

Le récit s’articule en trois chapitres qui, progressivement, lèvent le voile sur une menace cosmique. Le premier chapitre révèle l’origine du bas-relief : Henry Wilcox, un jeune artiste, l’a sculpté après des rêves étranges de cités cyclopéennes submergées. Ces visions coïncident avec une vague mondiale de phénomènes inexpliqués : folies collectives, émeutes, disparitions.

Le deuxième chapitre remonte dix-sept ans en arrière. L’inspecteur Legrasse présente à un groupe d’archéologues, dont le professeur Angell, une statuette identique au bas-relief. Il l’a saisie lors d’une descente de police dans les marais de Louisiane, où une secte pratiquait des sacrifices humains. L’interrogatoire d’un cultiste révèle l’existence des « Grands Anciens », des entités extraterrestres venues sur Terre bien avant l’humanité. Leur grand prêtre, Cthulhu, dort dans sa cité engloutie de R’lyeh, attendant le moment propice pour ressurgir et reprendre le contrôle de la planète.

Le chapitre final donne corps à cette menace. Dans son journal de bord, le marin Gustaf Johansen raconte comment son équipage a découvert R’lyeh, brièvement émergée dans le Pacifique Sud. Ils y libèrent accidentellement Cthulhu, une entité colossale qui massacre presque tout l’équipage. Seul Johansen survit pour témoigner, avant de mourir lui aussi dans des circonstances suspectes.

À mesure qu’il assemble ces pièces du puzzle, Thurston réalise que son grand-oncle a probablement été assassiné car il en en savait trop. Il comprend qu’il sera surement la prochaine victime des cultistes, qui œuvrent dans l’ombre pour le retour de leur dieu extraterrestre.

Autour du livre

Le premier germe de cette nouvelle trouve son origine dans un rêve de Lovecraft en 1919. Dans ce songe, l’auteur visitait un musée d’antiquités et tentait de convaincre le conservateur d’acquérir un bas-relief qu’il avait lui-même sculpté, affirmant que « les rêves sont plus anciens que l’Égypte songeuse ou que le Sphinx méditatif ». Cette scène sera directement transposée dans la première partie du récit.

La publication de « L’Appel de Cthulhu » ne fut pas immédiate. Farnsworth Wright, éditeur de Weird Tales, refusa d’abord la nouvelle avant de l’accepter sous la pression de Donald Wandrei, qui laissa entendre que Lovecraft pourrait proposer son texte à une revue concurrente. Il parut finalement dans le numéro de février 1928 de Weird Tales.

Les influences littéraires s’avèrent multiples. S. T. Joshi, spécialiste de Lovecraft, souligne l’importance du « Horla » de Guy de Maupassant, notamment dans sa description d’êtres extraterrestres manipulant l’esprit humain. « Histoire du cachet noir » d’Arthur Machen inspire la structure narrative fragmentée, où différents documents convergent progressivement vers une révélation horrifique. Le poème « The Kraken » d’Alfred Tennyson (1830) nourrit la conception de Cthulhu comme entité dormant sous l’océan dans l’attente d’un réveil apocalyptique. Les travaux de Lord Dunsany, en particulier « Les dieux de Pegana » (1905), marquent également le texte par leur vision d’une divinité maintenue endormie pour éviter les conséquences catastrophiques de son éveil.

Paradoxalement, Lovecraft considérait sa nouvelle comme « plutôt moyenne ». Cette modestie contraste avec l’enthousiasme de Robert E. Howard, créateur de Conan le Barbare, qui y vit « un chef-d’œuvre appelé à devenir l’une des plus grandes réalisations de la littérature ». Peter Cannon, érudit et continuateur de l’œuvre lovecraftienne, souligne la subtilité de la narration et sa capacité à donner à l’horreur une dimension cosmique. Michel Houellebecq, dans son essai « H. P. Lovecraft – Contre le monde, contre la vie », identifie « L’Appel de Cthulhu » comme le premier des grands textes de l’auteur.

Cette nouvelle constitue la pierre angulaire du « Mythe de Cthulhu », un univers de fiction partagé qui a inspiré d’innombrables créateurs. En 1981, le jeu de rôle « L’Appel de Cthulhu » adapte l’univers lovecraftien, suivi par de nombreux jeux de plateau et jeux vidéo. La musique s’empare également du mythe, notamment à travers des morceaux de Metallica (« The Call of Ktulu », « The Thing That Should Not Be », « Dream No More »). En 2005, la H. P. Lovecraft Historical Society produit une adaptation cinématographique sous forme de film muet en noir et blanc, récompensée dans plusieurs festivals. Le théâtre s’empare aussi du texte, comme en témoignent les adaptations scéniques au Tikkurilan Teatteri en 2015 et au Théâtre Universitaire de Turku en 2020.

Aux éditions POINTS ; 96 pages.

6. L’Abomination de Dunwich (1929)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1913, dans le village isolé de Dunwich au Massachusetts, un événement bouleverse la communauté : Lavinia Whateley, une albinos considérée comme simple d’esprit, donne naissance à un fils, Wilbur, dont le père demeure inconnu. L’enfant grandit dans la ferme familiale sous la tutelle de son grand-père, un vieillard versé dans les sciences occultes qui lui transmet son savoir ésotérique.

Wilbur se développe à une vitesse surnaturelle : à trois ans, il paraît en avoir dix, et à dix ans, il arbore déjà l’apparence d’un adulte. Son aspect repoussant, notamment ses oreilles pointues, suscite la méfiance des villageois. La famille achète mystérieusement de plus en plus de bétail, sans que leur troupeau ne semble augmenter, tandis que d’étranges bruits émanent de leur propriété à la nuit tombée.

Après la mort naturelle de son grand-père et la disparition inexpliquée de sa mère, Wilbur poursuit une quête obsessionnelle : consulter le Necronomicon, un grimoire ancien conservé à la bibliothèque de l’université de Miskatonic. Ce livre contient un rituel permettant d’ouvrir des portails vers d’autres dimensions. Face au refus du bibliothécaire Henry Armitage de lui prêter l’ouvrage, Wilbur tente de le dérober mais périt dans sa tentative, tué par un chien de garde. Son corps révèle alors sa véritable nature : mi-homme, mi-créature tentaculaire.

La mort de Wilbur déclenche une catastrophe : une entité monstrueuse et invisible, jusqu’alors dissimulée dans leur ferme, se déchaîne sur Dunwich, semant la terreur et la mort. Le Dr Armitage et deux autres professeurs de Miskatonic parviennent finalement à la neutraliser grâce à leurs connaissances occultes. L’ultime révélation stupéfie la région : le monstre n’était autre que le frère jumeau de Wilbur, fruit comme lui de l’union de leur mère avec Yog-Sothoth, une divinité cosmique d’une puissance incommensurable.

Autour du livre

Lovecraft puise son inspiration dans les paysages et légendes de la Nouvelle-Angleterre. Dans une lettre à August Derleth, il indique que l’histoire se déroule dans la vallée supérieure de Miskatonic et s’inspire notamment d’une légende selon laquelle l’engoulevent bois-pourri (une espèce d’oiseau) peut retenir les âmes des mourants. Le cadre géographique de Dunwich évoque la région de Springfield, notamment Wilbraham, Monson et Hampden. La description minutieuse des lieux s’appuie sur les propres observations de l’auteur dans ces contrées.

L’influence littéraire majeure provient des œuvres d’Arthur Machen, particulièrement « Le Grand Dieu Pan » et « Histoire du cachet noir ». Ces récits mettent en scène des personnages dont la mort révèle une nature semi-humaine. Le nom même de Dunwich provient du livre « La Terreur » de Machen, où il désigne une ville anglaise survolée par une entité semblable à un nuage noir chargé d’éclairs. Les termes occultes « Aklo » et « Voorish » sont empruntés au « Peuple Blanc » du même auteur.

D’autres sources nourrissent le récit : « Ooze » d’Anthony M. Rud, publié dans Weird Tales en 1923, qui narre l’histoire d’un monstre nourri en secret dans une maison, « Le Wendigo » d’Algernon Blackwood pour les traces mystérieuses, et « The Damned Thing » d’Ambrose Bierce pour le concept de la créature invisible.

« L’Abomination de Dunwich » marque un tournant dans l’élaboration des « Mythes de Cthulhu ». Si Yog-Sothoth apparaît pour la première fois dans « L’Affaire Charles Dexter Ward », c’est dans ce récit qu’il prend toute son ampleur en tant que divinité extra-dimensionnelle. Le Necronomicon y joue également son rôle le plus significatif, tandis que des éléments emblématiques comme l’Université de Miskatonic, Arkham et Dunwich s’intègrent organiquement à la narration.

Lovecraft manifestait une grande fierté pour cette œuvre, qu’il jugeait si diabolique que Farnsworth Wright, l’éditeur de Weird Tales, n’oserait pas la publier. Wright non seulement l’accepta mais versa à Lovecraft 240 dollars, soit environ 2 800 dollars actuels, le plus important paiement que l’écrivain ait jamais reçu jusqu’alors.

Le critique Kingsley Amis loue dans « New Maps of Hell » l’atteinte d’un « niveau mémorable de mesquinerie et de laideur ». T. E. D. Klein classe ce récit en quatrième position des « treize histoires d’horreur les plus terrifiantes ». Robert M. Price le considère comme son préféré parmi les écrits de Lovecraft. S. T. Joshi, en revanche, y voit « un raté esthétique » tout en reconnaissant une « atmosphère palpitante ».

« L’Abomination de Dunwich » a inspiré plusieurs adaptations : le film « Horreur à volonté » (1970) réalisé par Daniel Haller, « Frayeurs » (1980) de Lucio Fulci, deux courts-métrages américains en 2009 (« Dunwich » de Christian Matzke et Sarah Tarling, et « Witches » de Leigh Scott), ainsi qu’un manga en 2023 par Gō Tanabe.

Aux éditions J’AI LU ; 256 pages.

7. Celui qui chuchotait dans les ténèbres (1931)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En novembre 1927, des inondations historiques frappent le Vermont. Les journaux locaux rapportent bientôt des observations troublantes : des créatures inconnues flottent dans les rivières en crue. Albert N. Wilmarth, professeur de littérature à l’université de Miskatonic, s’intéresse à l’affaire tout en maintenant une position sceptique. Pour lui, ces récits ne font que raviver de vieilles légendes locales.

Ses certitudes vacillent quand Henry Wentworth Akeley, un érudit retiré dans une ferme isolée du Vermont, lui écrit. Non seulement il affirme posséder des preuves tangibles de l’existence de ces créatures, mais il dévoile leur nature : les Mi-go, une race extraterrestre venue de Yuggoth (Pluton) pour extraire un minerai rare. Une correspondance s’établit, au cours de laquelle Akeley décrit le harcèlement croissant dont il fait l’objet. Des agents humains au service des Mi-go interceptent son courrier, ses chiens de garde sont tués, sa ferme est assiégée.

Puis, brusquement, le ton d’Akeley change. Dans une lettre inattendue, il déclare avoir fait erreur : les Mi-go sont pacifiques et leurs intentions sont nobles. Il invite Wilmarth à le rejoindre pour tout lui expliquer. Intrigué mais méfiant, le professeur accepte. À son arrivée, il trouve Akeley malade, immobilisé dans un fauteuil, parlant d’une voix étrangement sifflante. Son hôte lui révèle alors l’incroyable technologie des Mi-go : ils peuvent extraire le cerveau humain, le préserver dans un cylindre métallique et ainsi permettre aux hommes de voyager dans l’espace.

La nuit venue, Wilmarth surprend une conversation inquiétante. En inspectant la maison, il fait une découverte qui le pousse à fuir précipitamment : dans le fauteuil d’Akeley gisent un masque de cire et des gants – le visage et les mains de sa victime. L’être qui l’a reçu n’était qu’un Mi-go déguisé, et le véritable Akeley a depuis longtemps disparu, son cerveau probablement emprisonné dans l’un des cylindres métalliques qu’on lui a montrés.

Autour du livre

La genèse de « Celui qui chuchotait dans les ténèbres » s’inscrit dans un contexte particulier. Lovecraft l’écrit entre février et septembre 1930, peu après la découverte de Pluton le 18 février de la même année. L’enthousiasme de l’auteur pour cette découverte transparaît dans une lettre à James F. Morton : « Que penses-tu de la nouvelle planète ? Extraordinaire ! Ce doit être Yuggoth. » Cette synchronicité entre l’actualité astronomique et la fiction nourrit la dimension science-fictionnelle du récit.

La nouvelle marque un tournant dans l’œuvre de Lovecraft. Si les références au mythe de Cthulhu demeurent présentes, le texte s’oriente résolument vers la science-fiction. Les Mi-go, race extraterrestre aux caractéristiques fongoïdes, incarnent cette évolution. Leur technologie avancée, notamment leur capacité à préserver des cerveaux humains dans des cylindres métalliques, préfigure certains thèmes de la science-fiction moderne.

Robert M. Price souligne les parallèles avec « Histoire du cachet noir » (1895) d’Arthur Machen. Les deux œuvres mettent en scène un professeur enquêtant sur des créatures mystérieuses tapies dans des collines reculées. L’idée du cerveau conservé dans un récipient pourrait trouver son origine dans « The World, the Flesh, and the Devil » de J. D. Bernal, publié en 1929.

Cette nouvelle rapporta à Lovecraft son plus important honoraire : 350 dollars versés par Weird Tales, qui la publia en août 1931. Le critique S. T. Joshi salue particulièrement la montée progressive de la tension et les descriptions atmosphériques de la Nouvelle-Angleterre rurale, tout en pointant la naïveté parfois excessive du personnage de Wilmarth. Pour P. A. Manninen, la force du récit réside dans sa capacité à marier prévisibilité et surprise, lui conférant une dimension poétique inattendue.

« Celui qui chuchotait dans les ténèbres » a inspiré plusieurs adaptations. La H. P. Lovecraft Historical Society en a produit une version cinématographique en 2011, fidèle à l’atmosphère des films d’horreur des années 1930. La BBC Radio 4 l’a adaptée en 2019 sous forme de podcast contemporain, incorporant des éléments du folklore britannique. Le récit a également fait l’objet d’adaptations en bande dessinée, notamment par Alberto Breccia en 1979, et en jeu vidéo en 2014.

Aux éditions FOLIO ; 128 pages.

8. Le Cauchemar d’Innsmouth (1936)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1927, un jeune étudiant de vingt-et-un ans entreprend un périple à travers la Nouvelle-Angleterre pour étudier ses origines familiales. À la gare de Newburyport, il découvre l’existence d’une ligne de bus moins onéreuse qui dessert une ville côtière nommée Innsmouth. Les habitants des environs lui déconseillent de s’y rendre, évoquant avec dégoût cette cité portuaire autrefois prospère mais désormais délabrée, dont les habitants présentent d’étranges particularités physiques.

Sa curiosité piquée par les rumeurs et la découverte au musée local de bijoux à l’ornementation insolite provenant d’Innsmouth, le jeune homme décide malgré tout de s’y rendre. Sur place, il rencontre Zadok Allen, un vieil ivrogne qui lui révèle l’effroyable secret de la ville. Dans les années 1800, le capitaine Obed Marsh, lors de ses voyages en Polynésie, a découvert une race de créatures marines immortelles, les « Profonds ». De retour à Innsmouth, Marsh a établi un pacte avec ces êtres : en échange de sacrifices humains, ils fournissent aux habitants une pêche abondante et des trésors en or. Mais le pacte exige également que les habitants s’accouplent avec les Profonds. Leur descendance, d’apparence humaine dans la jeunesse, se transforme progressivement en créatures aquatiques qui finissent par rejoindre les cités sous-marines.

La nuit suivante, forcé de dormir dans l’unique hôtel de la ville, le narrateur devient la cible d’une chasse à l’homme menée par les habitants-hybrides et leurs ancêtres marins. Il s’échappe de justesse et alerte les autorités, qui organisent une opération militaire secrète contre Innsmouth. Mais l’horreur s’intensifie quand il découvre que lui-même descend du capitaine Marsh. Son corps commence à développer les caractéristiques des Profonds. Plutôt que de se suicider comme l’avait fait son oncle confronté au même sort, il finit par accepter sa transformation. Il projette même de libérer son cousin, déjà plus avancé dans sa métamorphose et interné dans un asile, pour rejoindre ensemble la cité sous-marine de Y’ha-nthlei, où ils vivront éternellement parmi les Profonds.

Autour du livre

Lovecraft achève « Le Cauchemar d’Innsmouth » en 1931, s’inspirant directement de sa visite à Newburyport en 1923 accompagné du jeune écrivain amateur Edgar J. Davis. La ville, avec son atmosphère de déclin urbain et son architecture préservée du siècle précédent, marque durablement l’imaginaire de l’auteur.

Le texte nécessite plusieurs réécritures avant d’atteindre sa forme définitive. Lovecraft expérimente différentes tonalités et rythmes narratifs, considérant lui-même ce travail comme une forme d’expérimentation littéraire. Paradoxalement, il se montre insatisfait du résultat, jugeant que des « phrases et rythmes éculés s’y sont glissés malgré toutes les précautions ».

La singularité de l’œuvre réside notamment dans ses scènes d’action inhabituelles pour Lovecraft, comme la poursuite nocturne du protagoniste dans les rues d’Innsmouth. Cette particularité narrative pourrait s’expliquer par une possible influence de Strange Tales, magazine concurrent de Weird Tales privilégiant l’action à l’atmosphère.

La peur de la dégénérescence, tant physique que mentale, imprègne sensiblement le récit. La transformation progressive d’Olmstead reflète possiblement les propres inquiétudes de Lovecraft, dont les deux parents sont morts en asile psychiatrique.

« Le Cauchemar d’Innsmouth » puise ses inspirations dans plusieurs sources littéraires identifiées. « Fishhead » d’Irvin S. Cobb (1913) et « The Harbor-Master » de Robert W. Chambers ont nourri l’imagerie des créatures hybrides. Toutefois, là où ces récits traitent de cas isolés, Lovecraft innove en créant toute une société de ces êtres.

Monika Schmitz-Emans note que l’histoire peut se lire comme une métaphore du colonialisme : les Profonds agissent en colonisateurs, soumettant la population locale et imposant leur culte. Le traitement des hybrides évoque aussi les préoccupations de l’époque concernant le métissage racial.

August Derleth qualifie l’œuvre de « sombre et oppressante, typique de Lovecraft à son meilleur ». Lyon Sprague de Camp souligne la réussite des scènes d’action, et s’étonne des capacités insoupçonnées de l’auteur dans ce registre. La tension narrative croissante et l’efficacité des séquences de poursuite rappellent les meilleurs passages de « Enlevé ! » de Robert Louis Stevenson.

« Le Cauchemar d’Innsmouth » connaît de nombreuses adaptations, notamment au cinéma avec « Dagon » de Stuart Gordon (2001) et « Cthulhu » (2007). Le jeu vidéo « Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth » (2006) reprend fidèlement l’intrigue. La bande dessinée s’empare également du matériau, avec des adaptations par Alberto Breccia (1979) et Gō Tanabe (2021). L’histoire inspire aussi plusieurs jeux de rôle, dont « L’Appel de Cthulhu » par Chaosium, qui développe particulièrement l’univers d’Innsmouth dans ses extensions « Escape from Innsmouth » (1992) et « Before the Fall » (1998).

Aux éditions J’AI LU ; 192 pages.

9. Dans l’abîme du temps (1936)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Dans l’abîme du temps », écrit par H. P. Lovecraft entre 1934 et 1935, narre l’histoire stupéfiante du professeur Nathaniel Wingate Peaslee. Ce respectable enseignant en économie à l’université Miskatonic mène une existence ordinaire jusqu’au 14 mai 1908, jour où il s’effondre en plein cours. Il se réveille, mais quelque chose d’inexplicable s’est produit : sa personnalité s’est radicalement transformée. Pendant cinq ans, il manifeste des comportements étranges, accumule des connaissances encyclopédiques sur des sujets obscurs et entreprend de mystérieux voyages. Sa femme demande le divorce et seul son fils cadet, Wingate, maintient le contact. En 1913, Peaslee redevient lui-même mais ne garde aucun souvenir de ces cinq années.

C’est alors que commence le véritable cauchemar. Des rêves terrifiants l’assaillent chaque nuit, lui dévoilant une réalité inconcevable : durant ces cinq années, son esprit aurait été projeté dans le corps d’une créature appartenant à la Grande Race de Yith, une civilisation extraterrestre qui dominait la Terre il y a 200 millions d’années. Ces êtres aux corps coniques possédaient le pouvoir d’échanger leur conscience avec celle de créatures d’autres époques, constituant ainsi une immense bibliothèque du savoir universel. Pendant que l’un d’eux occupait le corps de Peaslee au XXe siècle, l’esprit du professeur habitait leur cité cyclopéenne dans un lointain passé.

Refusant d’abord cette explication surnaturelle, Peaslee découvre pourtant que des cas similaires ont jalonné l’histoire de l’humanité. En 1935, un archéologue lui signale la découverte en Australie de ruines correspondant exactement aux descriptions de la cité des Yith qu’il a publiées. Sur place, dans les entrailles d’un bâtiment miraculeusement préservé, il trouve la preuve irréfutable de son expérience : un livre rédigé de sa propre main durant son séjour parmi ces êtres venus d’ailleurs.

Autour du livre

La genèse de « Dans l’abîme du temps » trouve son origine dans un rêve de Lovecraft, comme il le confie dans une lettre à Clark Ashton Smith : « Je me réveillai sur une substance inconnue, dans une salle immense au plafond voûté, peuplée de corps aux proportions non humaines recouverts de draps. Tout suggérait que je n’étais plus sur Terre, et j’avais la sensation que mon corps ressemblait à celui de ces êtres dissimulés. »

Le récit multiplie les strates temporelles et narratives en adoptant la forme d’une confession épistolaire du professeur Peaslee à son fils. Cette structure permet d’instaurer une distance narrative qui renforce la crédibilité du témoignage tout en maintenant le doute sur la nature des événements relatés. La narration oscille constamment entre explications rationnelles et manifestations surnaturelles, créant une tension qui ne se résout qu’aux dernières pages.

S. T. Joshi souligne l’influence majeure du film « Berkeley Square » (1933) sur la conception du récit. Lovecraft, qui visionna ce film quatre fois, y trouva une résonance avec ses propres questionnements sur la temporalité. Il y décela néanmoins des incohérences dans le traitement des voyages temporels, qu’il s’attacha à corriger dans sa nouvelle. D’autres influences notables incluent « The Shadowy Thing » de H. B. Drake (1925) et « Lazarus » d’Henri Beraud, qui abordent respectivement les thèmes du transfert de personnalité et du développement d’un alter ego durant une amnésie. Le traitement du temps s’inspire directement de la théorie de la relativité d’Einstein, que Lovecraft cite explicitement. Cette référence scientifique ancre le récit dans une modernité qui contraste avec son atmosphère lovecraftienne traditionnelle, mêlant habilement science-fiction et horreur cosmique.

Lin Carter considère cette nouvelle comme « la plus grande réussite littéraire » de Lovecraft, louant « son ampleur stupéfiante et son sens de l’infini cosmique ». Le critique britannique Ramsey Campbell y perçoit un mélange réussi entre l’effroi et la révérence, tandis que le spécialiste suédois Martin Andersson la qualifie d’ « opus magnum » de l’auteur. Paradoxalement, Lovecraft lui-même n’était pas satisfait de son travail, au point d’envoyer le manuscrit original à August Derleth sans en conserver de copie.

« Dans l’abîme du temps » a fait l’objet de plusieurs adaptations, notamment en bande dessinée par I. N. J. Culbard et Gō Tanabe. La H. P. Lovecraft Historical Society l’a également adaptée en feuilleton radiophonique sous le titre « Dark Adventure Radio Theatre: The Shadow Out of Time », tandis que Matt Howarth en a proposé une version en roman graphique dans « Graphic Classics: H. P. Lovecraft ».

Aux éditions FOLIO ; 400 pages.

10. Les Montagnes hallucinées (1936)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le géologue William Dyer, professeur à l’université Miskatonic, prend la plume pour empêcher une nouvelle expédition scientifique de partir en Antarctique. Il révèle enfin la vérité sur sa propre mission qui s’est déroulée en 1930 dans ces contrées glacées.

Tout commence lorsque le professeur Lake, biologiste de l’expédition, découvre des fossiles étranges : des créatures à la fois végétales et animales qui n’auraient pas dû exister à une époque aussi reculée. Lake décide d’approfondir ses recherches et s’enfonce dans les terres avec une partie de l’équipe. Les communications radio s’interrompent brutalement. Dyer part à leur recherche et trouve le campement dévasté, les hommes sauvagement assassinés et les spécimens mystérieusement disparus.

En poursuivant l’exploration avec son assistant Danforth, Dyer survole une chaîne de montagnes titanesques et découvre les vestiges d’une cité antédiluvienne. Les fresques murales racontent une histoire vertigineuse : bien avant l’humanité, des êtres venus des étoiles – les « Anciens » – ont créé la vie sur Terre. Pour bâtir leurs villes cyclopéennes, ils ont façonné des créatures serviles appelées Shoggoths, masses protéiformes capables de prendre n’importe quelle apparence. Mais ces esclaves se sont rebellés contre leurs maîtres.

Dans les profondeurs de la cité, Dyer et Danforth sont pris en chasse par un Shoggoth qui a survécu aux millénaires. Ils parviennent à s’échapper, mais Danforth perd la raison après avoir entrevu quelque chose d’innommable. Ce témoignage constitue un avertissement solennel : certains secrets enfouis sous les glaces doivent le rester à jamais.

Autour du livre

Rédigé en 1931, « Les Montagnes hallucinées » s’inscrit dans la fascination de Lovecraft pour l’Antarctique, continent encore largement inexploré à l’époque. L’auteur suit avec attention les expéditions polaires contemporaines, notamment celle de Richard Byrd en 1928-1930, qui lui fournit une documentation précise sur la topographie et les conditions de vie dans ces régions hostiles. Cette connaissance nourrit le réalisme scientifique du récit, élément central de la stratégie narrative.

L’origine du texte remonte à la lecture d’une nouvelle de Katharine Metcalf Roof parue dans Weird Tales en novembre 1930. Lovecraft juge ce récit d’œufs de dinosaures revenant à la vie « nul » et « puéril ». Il décide d’écrire sa propre version du thème en remplaçant les dinosaures par des créatures plus anciennes et mystérieuses. Le cadre antarctique s’impose naturellement : le continent offre des zones vierges propices à l’imagination tout en permettant la conservation millénaire d’organismes dans la glace.

Les sources d’inspiration sont multiples. Edgar Allan Poe et son roman « Les Aventures d’Arthur Gordon Pym » constituent une référence majeure, notamment à travers le cri mystérieux « Tekeli-li » repris dans le texte. Les tableaux du peintre russe Nicolas Roerich représentant l’Himalaya nourrissent les descriptions des paysages montagneux. Le roman « Au cœur de la Terre » d’Edgar Rice Burroughs propose un modèle pour les Anciens avec ses Mahars, race de reptiles intelligents utilisant les humains comme du bétail.

« Les Montagnes hallucinées » marque un tournant dans la bibliographie de Lovecraft en proposant une explication rationnelle aux éléments surnaturels du « Mythe de Cthulhu ». Les dieux et monstres y deviennent des extraterrestres ayant visité la Terre dans un passé lointain. Cette approche « science-fictionnelle » redéfinit la mythologie lovecraftienne tout en conservant sa dimension cosmique horrifique.

Refusé par Weird Tales en 1931 en raison de sa longueur, le texte paraît finalement dans Astounding Stories en 1936. Cette publication tardive affecte profondément Lovecraft qui considère cet échec initial comme la fin de sa « carrière fictionnelle effective ». La réception contemporaine s’avère mitigée, mais l’œuvre gagne progressivement ses lettres de noblesse. Theodore Sturgeon la qualifie de « Lovecraft parfait » et de « science-fiction pure et dure de première qualité ».

Les adaptations se multiplient au fil des décennies : romans graphiques, jeux de rôle, pièces radiophoniques. Le projet le plus ambitieux reste celui du cinéaste Guillermo del Toro qui tente depuis 2006 de porter l’œuvre à l’écran. Malgré le soutien de James Cameron comme producteur, Universal refuse de financer un film interdit aux moins de 17 ans sans histoire d’amour ni happy end. La sortie de « Prometheus » de Ridley Scott en 2012, qui partage des éléments narratifs similaires, compromet définitivement le projet. En 2021, del Toro envisage une nouvelle approche en animation stop-motion.

Aux éditions J’AI LU ; 256 pages.