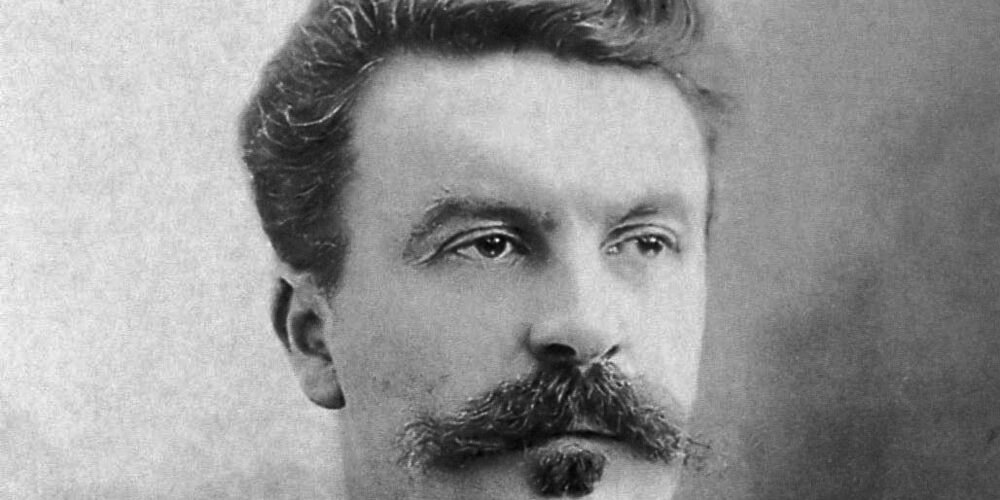

Guy de Maupassant naît le 5 août 1850 au château de Miromesnil en Normandie, dans une famille de petite noblesse. Il passe son enfance entre mer et campagne à Étretat, où sa mère s’installe après sa séparation d’avec son mari volage en 1860. Le jeune Guy développe un amour profond pour la nature et les sports en plein air.

Après des études au lycée de Rouen, où il devient le disciple de Gustave Flaubert, il s’engage dans la guerre franco-prussienne de 1870. À Paris, il travaille comme fonctionnaire tout en se consacrant à l’écriture sous la tutelle de Flaubert. Sa première nouvelle, « Boule de Suif », publiée en 1880, rencontre immédiatement un grand succès.

La décennie 1880-1890 marque l’apogée de sa carrière : il publie six romans, dont « Une vie » (1883) et « Bel-Ami » (1885), ainsi que plus de trois cents nouvelles. Son style réaliste et sa maîtrise de la forme courte lui valent une renommée considérable. Il voyage beaucoup, notamment en Afrique du Nord et en Méditerranée sur son yacht « Bel-Ami ».

Cependant, la syphilis contractée dans sa jeunesse commence à produire ses effets dévastateurs. Des troubles visuels, des hallucinations et des crises de paranoïa l’assaillent. Après une tentative de suicide en janvier 1892, il est interné à la clinique du docteur Blanche à Paris, où il meurt le 6 juillet 1893, à l’âge de quarante-deux ans. Il laisse une œuvre considérable qui continue d’influencer la littérature française.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Une vie (roman, 1883)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

La Normandie de 1819 sert de décor à cette chronique du désenchantement féminin. Jeanne Le Perthuis des Vauds, jeune aristocrate de dix-sept ans, sort du couvent où elle a reçu une éducation la préservant des réalités du monde. Son père, le baron Simon-Jacques, et sa mère, la baronne Adélaïde, l’installent au château familial des Peuples, près de la mer. Dans cette demeure normande, Jeanne se laisse bercer par ses rêveries romantiques jusqu’à la rencontre du vicomte Julien de Lamare.

Trois mois de fréquentation suffisent pour convaincre la jeune femme d’épouser ce séduisant aristocrate. Le mariage, célébré dans l’euphorie, se prolonge par un voyage de noces en Corse. Mais le retour au château marque le début d’une lente descente aux enfers. Julien se dévoile sous son vrai jour : un être mesquin, autoritaire et brutal. Les trahisons s’enchaînent : d’abord avec Rosalie, la domestique qui était comme une sœur pour Jeanne, puis avec Gilberte de Fourville, une voisine devenue amie.

La maternité, avec la naissance de Paul, n’apporte qu’un répit temporaire. Le drame atteint son point culminant lorsque M. de Fourville, découvrant l’adultère de sa femme avec Julien, les précipite tous deux du haut d’une falaise. Ce même jour, Jeanne perd l’enfant qu’elle portait. Veuve, elle reporte tout son amour sur Paul, mais celui-ci se révèle être un fils ingrat. Parti étudier au Havre à quinze ans, il sombre dans une vie dissolue, accumule les dettes de jeu et s’enfuit avec une femme de petite vertu.

Les années passent et la situation financière de Jeanne se dégrade, rongée par les demandes incessantes d’argent de son fils. Elle doit se résoudre à vendre le château des Peuples, son refuge de toujours. Dans son malheur, elle retrouve Rosalie, son ancienne domestique devenue une paysanne prospère, qui l’aide à gérer sa vie. Le salut finira pourtant par venir d’où Jeanne l’attend le moins : la mort en couches de la compagne de Paul la conduit à recueillir sa petite-fille, redonnant ainsi un sens à son existence.

Autour du livre

Cette première œuvre romanesque de Maupassant naît d’un longue maturation entamée à l’automne 1877. L’auteur, en proie au doute, abandonne momentanément le projet deux ans plus tard. C’est Gustave Flaubert, séduit par l’idée, qui l’encourage à poursuivre. Le manuscrit est achevé en mai 1882 et paraît en feuilleton dans le quotidien Gil Blas en 1883, avant sa publication en volume la même année.

Le destin de Jeanne s’inscrit dans une tradition littéraire française solidement établie : sa trajectoire rappelle celle d’Emma Bovary et de Madame Aubain, l’héroïne d’ « Un cœur simple ». Maupassant puise également son inspiration dans son cercle familial : le personnage du baron emprunte des traits aux grands-pères paternel et maternel de l’écrivain, tandis que Jeanne partage certaines caractéristiques avec Laura de Maupassant.

La construction narrative suit une progression implacable, depuis l’innocence initiale de Jeanne jusqu’à sa désillusion progressive. Ses espérances romantiques se heurtent systématiquement à la brutalité du réel : la bestialité sexuelle remplace l’amour idéalisé, l’avarice et l’hypocrisie supplantent la noblesse de sentiments. Cette déchéance ne débouche pas sur un endurcissement du personnage mais sur son affaiblissement graduel face aux épreuves : la mort, la solitude, l’absence d’amour et l’égoïsme filial.

Léon Tolstoï salue « le meilleur roman français depuis ‘Les Misérables’ de Victor Hugo ». L’écrivain russe souligne notamment la justesse morale du regard porté sur les personnages, la perfection formelle du récit et la sincérité de l’auteur dans sa description d’une femme innocente détruite par la « grossière sensualité animale » qui domine les relations humaines.

Le roman inspire plusieurs films, notamment celui d’Alexandre Astruc en 1958 et celui de Stéphane Brizé en 2016, avec Judith Chemla dans le rôle de Jeanne. « Une vie » connaît également une adaptation en manga en 2017 par Variety Art Works et une transposition théâtrale en 2019 au théâtre des Mathurins, où Clémentine Célarié incarne l’héroïne.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 247 pages.

2. Bel-Ami (roman, 1885)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, fin du XIXe siècle. Georges Duroy, fils d’aubergistes normands, quitte son modeste emploi aux chemins de fer du Nord pour se lancer dans le journalisme grâce à une rencontre providentielle. Ce jeune homme séduisant, ancien sous-officier des hussards en Algérie, croise par hasard Charles Forestier, un ancien camarade de régiment devenu journaliste influent au quotidien La Vie Française.

Forestier prend Duroy sous son aile et l’introduit dans les cercles du pouvoir parisien. La femme de Forestier, Madeleine, l’aide à rédiger ses premiers articles, tandis que Clotilde de Marelle, une amie du couple, devient sa maîtresse. À la mort de Forestier, Duroy épouse sa veuve Madeleine, formant avec elle un duo redoutable qui manipule l’opinion à travers leurs articles.

Mais l’ambition de Duroy ne connaît pas de limites. Il séduit Madame Walter, épouse du propriétaire du journal, puis orchestre le flagrant délit d’adultère de sa propre femme avec le ministre Laroche-Mathieu. Ce scandale lui permet de divorcer et d’épouser Suzanne Walter, la jeune fille de son patron, s’assurant ainsi fortune et position sociale. Le jour même de ses noces triomphales à l’église de la Madeleine, il planifie déjà de renouer avec Madame de Marelle, sa maîtresse de toujours.

Cette ascension fulgurante, portée par son charme irrésistible et son absence totale de scrupules, fait de Georges Duroy – surnommé « Bel-Ami » par la fille de sa maîtresse – l’archétype de l’arriviste sans morale, prêt à tout pour conquérir les sommets d’une société corrompue.

Autour du livre

« Bel-Ami » parut d’abord en feuilleton dans le quotidien Gil Blas avant d’être édité en volume chez Victor Havard. Maupassant dut répondre aux critiques qui l’accusaient d’avoir dépeint trop sévèrement le milieu journalistique. Il précisa n’avoir décrit qu’« une de ces feuilles interlopes, sorte d’agence d’une bande de tripoteurs politiques et d’écumeurs de bourses ».

Le roman s’inscrit dans le courant réaliste, tout en présentant certaines caractéristiques du naturalisme sans totalement correspondre à la définition qu’en donne Zola. La satire sociale s’articule autour de trois axes majeurs : la presse, la politique et la finance, trois piliers de la société parisienne de l’époque qui s’entremêlent dans un jeu de pouvoir et d’influence.

Le portrait du journalisme parisien que dessine Maupassant s’avère particulièrement acerbe. La Vie Française incarne une presse corrompue où les journalistes, plus occupés à jouer au bilboquet qu’à vérifier leurs sources, fabriquent l’information selon les intérêts financiers de leurs patrons. Saint-Potin, figure emblématique de cette dérive, préfère inventer ses interviews plutôt que de rencontrer ses interlocuteurs, se contentant de recueillir les ragots des concierges d’hôtel.

La description de la société du XIXe siècle se concentre sur la bourgeoisie et les élites parisiennes. Maupassant démonte les mécanismes de l’ascension sociale dans un monde où l’apparence prime sur la compétence. Georges Duroy, médiocre mais séduisant, progresse grâce à son cynisme et sa capacité à manipuler les femmes. Sa trajectoire illustre une société gangrénée par l’opportunisme, où la trahison devient un marchepied vers la réussite.

Les personnages féminins occupent une place centrale dans le récit. Privées de vie politique depuis le code Napoléon, les femmes exercent leur influence dans l’ombre, à l’image de Madeleine Forestier. Cette dernière se distingue comme le personnage le plus moderne du roman : manipulatrice et indépendante, elle revendique l’égalité dans le couple, une position féministe avant-gardiste pour l’époque.

Le livre connut un succès considérable avec plus de cinquante réimpressions en deux ans. Sa popularité ne s’est jamais démentie, comme en témoignent ses nombreuses adaptations. Au cinéma, « Bel-Ami » a séduit des réalisateurs de multiples nationalités, d’Augusto Genina (1919) à Declan Donnellan et Nick Ormerod (2012), en passant par Albert Lewin (1947) et Louis Daquin (1955). La télévision s’en est également emparée à travers diverses productions européennes, notamment les adaptations d’Helmut Käutner (1968), de Sandro Bolchi (1979) et de Philippe Triboit (2005). Le roman a aussi inspiré plusieurs œuvres théâtrales, dont la pièce de Fernand Nozière (1912) et diverses versions musicales contemporaines.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 367 pages.

3. Pierre et Jean (roman, 1888)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la ville portuaire du Havre, deux frères aux tempéraments opposés cohabitent avec leurs parents. Pierre, médecin de trente ans, se montre tourmenté et instable. Jean, avocat de vingt-cinq ans, manifeste un caractère posé et raisonnable. La famille Roland mène une existence tranquille, rythmée par les parties de pêche qu’affectionne le père, ancien bijoutier parisien à la retraite.

Cette harmonie apparente se brise quand un notaire annonce qu’un vieil ami de la famille, Léon Maréchal, vient de mourir en léguant toute sa fortune à Jean. La préférence inexplicable du défunt pour le cadet éveille les soupçons de Pierre. D’indices en indices, celui-ci découvre une vérité bouleversante : Jean est né d’une liaison entre sa mère Louise et Maréchal. Confronté à cette révélation, Pierre ne parvient pas à pardonner ce mensonge familial. Il torture sa mère par des allusions constantes, jusqu’à ce qu’une violente dispute avec Jean ne le pousse à révéler le secret.

Tandis que Jean choisit de protéger sa mère et accepte cet héritage inattendu, Pierre s’exile en devenant médecin sur le transatlantique La Lorraine. Le père Roland, maintenu dans l’ignorance, se réjouit simplement de voir son fils cadet épouser leur voisine, la jeune veuve Rosémilly, pendant que son aîné s’engage dans une carrière maritime.

Autour du livre

Rédigé en trois mois dans sa maison d’Étretat en Normandie, « Pierre et Jean » paraît d’abord en feuilleton dans La Nouvelle Revue en décembre 1887 et janvier 1888, avant d’être publié en volume chez Ollendorff. Le roman s’accompagne d’une préface intitulée « Le Roman », ajoutée à la demande de l’éditeur qui trouvait l’œuvre trop courte. Cette préface est un manifeste dans lequel Maupassant défend la liberté créatrice de l’artiste face aux critiques et développe sa conception du réalisme. Pour lui, le roman ne doit pas chercher une reproduction exacte de la réalité mais plutôt construire une illusion du vrai à travers une sélection pertinente des événements.

L’opposition entre les deux frères structure l’ensemble du récit. Pierre, fils légitime, se caractérise par son tempérament tourmenté et sa tendance à l’introspection. Jean, fils illégitime, présente au contraire une nature calme et équilibrée. Cette dualité se manifeste jusque dans leur apparence physique, l’un étant brun, l’autre blond. Maupassant trace également le portrait d’une bourgeoisie provinciale où les apparences priment sur la vérité. Le père Roland, personnage simple préoccupé uniquement par la pêche, ne découvrira jamais la vérité sur sa paternité, préservant ainsi l’illusion d’une respectabilité familiale.

L’écrivain italien Italo Calvino, dans « Pourquoi lire les classiques », souligne la dimension œdipienne du récit. Il compare Pierre à Hamlet dans sa quête obsessionnelle de vérité qui finit par faire voler en éclats l’ordre familial établi. Pour Calvino, la normalité et la respectabilité de la famille Roland ne sont qu’une façade dissimulant les secrets d’une femme adultère.

« Pierre et Jean » connaît plusieurs adaptations au cinéma et à la télévision. Émile-Bernard Donatien en propose une première version en 1924, suivie par celle d’André Cayatte en 1943. Le réalisateur mexicain Luis Buñuel s’en inspire pour « Una mujer sin amor » en 1951, tandis que des adaptations télévisuelles voient le jour en 1973 avec Michel Favart et en 2004 avec Daniel Janneau. Le roman inspire également des productions internationales comme « The Legacy » (2003) et « Peter and John » (2015).

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 215 pages.

4. Boule de Suif (nouvelle, 1880)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Hiver 1870-1871. Alors que les troupes prussiennes occupent la ville de Rouen, dix Français décident de fuir vers Dieppe. Dans la diligence se côtoient des représentants de toutes les classes sociales : trois couples issus de la noblesse, de la bourgeoisie et du commerce, deux religieuses, un démocrate convaincu et une prostituée, Élisabeth Rousset, surnommée « Boule de Suif ». Durant le trajet, cette dernière surprend ses compagnons de route par sa générosité, partageant spontanément ses provisions avec ceux qui la méprisaient quelques heures plus tôt.

Le voyage prend un tournant dramatique lors d’un arrêt forcé dans l’auberge du village de Tôtes. Un officier prussien y retient le groupe, posant une condition à leur libération : Boule de Suif doit passer la nuit avec lui. Par fierté patriotique, la jeune femme refuse catégoriquement de se donner à l’ennemi. Les voyageurs, d’abord indignés par l’exigence de l’officier, changent progressivement d’attitude.

Les jours passant, leur désir de poursuivre leur route les pousse à exercer une pression morale sur Boule de Suif. Usant d’arguments tantôt rationnels, tantôt patriotiques, ils la persuadent finalement de céder. Le lendemain, une fois leur liberté recouvrée grâce à son sacrifice, ces mêmes personnes qui louaient son courage la traitent avec mépris, allant jusqu’à lui refuser le moindre morceau de pain pendant la suite du voyage.

Autour du livre

Cette nouvelle, qui marque les débuts littéraires de Maupassant, naît d’une commande d’Émile Zola qui propose aux jeunes écrivains de son cercle de composer un récit sur l’attaque prussienne de Paris. Publiée en 1880 dans le recueil collectif « Les soirées de Médan », elle s’inspire d’un fait divers et prend pour modèle une certaine Adrienne Legay, prostituée de Rouen connue pour sa bonté, qui finit par se suicider quelques semaines après la mort de Maupassant.

La portée sociale et politique de la nouvelle se manifeste à travers sa construction dramatique. Le huis clos de la diligence permet de mettre en scène les tensions entre les différentes classes sociales face à l’occupation. Les thèmes de l’obsession alimentaire, de la liberté perdue et de la crainte de l’occupant s’entremêlent pour dénoncer l’hypocrisie de la société. La figure de Boule de Suif transcende son statut social : malgré sa condition de prostituée, elle incarne les valeurs de patriotisme et d’humanité que ses compagnons de voyage, représentants de la « bonne société », trahissent par opportunisme.

L’originalité de Maupassant réside dans son traitement du patriotisme populaire. Contrairement à ses contemporains qui accusent le peuple français de passivité face à l’occupation, il met en lumière la résistance des provinces. Le personnage de Boule de Suif, dont le véritable nom n’est révélé qu’au milieu du récit, symbolise cette France populaire qui refuse de plier devant l’envahisseur, tandis que la bourgeoisie, incarnée par les couples Carré-Lamadon et Loiseau, ne songe qu’à préserver son confort.

La nouvelle reçoit un accueil contrasté. Si la critique officielle lui reproche son immoralité et sa critique sociale virulente, Gustave Flaubert la salue comme « un chef-d’œuvre ». Son succès est tel que plusieurs recueils de nouvelles publiés après la mort de Maupassant reprennent son titre.

Au cinéma, elle inspire notamment « La Chevauchée fantastique » de John Ford (1939), qui transpose l’action dans l’Ouest américain. Des versions plus fidèles voient le jour en URSS avec Mikhaïl Romm (1934), au Japon avec Kenji Mizoguchi (« Oyuki la vierge », 1935), et en France avec Christian-Jaque (1945). La télévision s’empare également du récit, avec une adaptation soviétique en 1989 et un épisode de la série « Chez Maupassant » en France. L’influence de « Boule de Suif » s’étend jusqu’à la musique, inspirant la chanson « Geni e o zepelim » du compositeur brésilien Chico Buarque.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 255 pages.

5. La Maison Tellier (nouvelle, 1881)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une petite ville normande du XIXe siècle, Madame Julia Tellier gère un établissement qui fait sa renommée : une maison close dont la clientèle se compose d’habitués fidèles. La maison s’organise sur deux niveaux selon une hiérarchie sociale bien établie : au rez-de-chaussée, marins et ouvriers se côtoient dans une atmosphère de taverne, tandis qu’à l’étage, les notables de Fécamp – politiciens, armateurs, banquiers – se réunissent dans une ambiance plus feutrée.

La nouvelle s’ouvre sur l’émoi que provoque la fermeture inattendue de l’établissement. L’explication se trouve sur une note laconique à la porte : « Fermé pour première communion ». En effet, Madame Tellier s’absente pour assister à la communion de sa nièce Constance dans un village de l’Eure. Elle décide d’emmener avec elle ses cinq pensionnaires – Fernande, Raphaële, Rosa, Louise et Flora. Cette excursion campagnarde devient le théâtre d’un contraste saisissant : les citadines aux toilettes élégantes éblouissent les villageois qui ne soupçonnent rien de leur profession.

Le point culminant survient pendant la cérémonie religieuse où, touchées par la solennité du moment, les femmes laissent éclater une émotion authentique qui se propage dans toute l’assemblée. Leur piété émeut profondément le vieux curé qui les remercie d’avoir honoré la cérémonie de leur présence. La journée se termine par un repas chez Joseph Rivet, le frère de Madame Tellier, qui, enivré par l’alcool, tente des avances auprès des pensionnaires. Le groupe regagne Fécamp le soir même où les attend une clientèle impatiente pour une soirée de retrouvailles festives.

Autour du livre

Cette nouvelle de 1881 marque une étape significative dans la carrière de Maupassant. L’écrivain, qui venait de connaître le succès avec « Boule de Suif », cherche à consolider sa réputation en développant la thématique de la prostitution. Dans une lettre à sa mère, il confie d’ailleurs sa conviction que « La Maison Tellier » égale, voire surpasse, son précédent succès. Le texte puise son inspiration dans un fait réel : l’existence d’une maison close à Vernon, Le Double-Quatre, dont la tenancière, Madame Désirée, aurait assisté à la communion de son fils à la collégiale Notre-Dame, provoquant l’émoi des fidèles par son comportement.

La nouvelle séduit par le contraste saisissant entre le monde de la prostitution et celui de la religion. Les personnages évoluent avec naturel entre ces deux univers apparemment incompatibles, créant des situations où le sacré et le profane s’entremêlent sans heurt. Maupassant y met en scène une société provinciale où les conventions morales s’accommodent des nécessités du désir, dans une atmosphère dénuée de jugement moral.

Léon Tolstoï, malgré ses réserves sur l’ensemble de la production de Maupassant, reconnaît son talent dans cette nouvelle : « Je ne pouvais pas ne pas voir dans l’auteur ce qu’on appelle le talent », écrit-il, tout en qualifiant le sujet d’« inconvenant et misérable ».

L’histoire connaît plusieurs adaptations à l’écran. Max Ophüls l’intègre en 1952 dans son film « Le Plaisir », avec Madeleine Renaud, Jean Gabin et Danielle Darrieux. Suivent une version suisse en 1964 (« Un commerce tranquille » de Mel Welles et Guido Franco), une production franco-espagnole en 1981 par Pierre Chevalier, et enfin une adaptation télévisée en 2008 par Élisabeth Rappeneau, avec Catherine Jacob dans le rôle principal.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 186 pages.

6. La Parure (nouvelle, 1884)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Mathilde Loisel nourrit une profonde insatisfaction : née dans une famille modeste, elle se sent injustement privée de la vie luxueuse dont elle rêve. Son mariage avec un simple employé du Ministère de l’Instruction publique n’a fait qu’accentuer son sentiment de déclassement social. Un jour, son mari lui apporte une invitation pour un prestigieux bal au Ministère. Pour cette occasion unique, il sacrifie ses économies destinées à un fusil de chasse pour lui offrir une belle robe. Mais Mathilde veut aussi des bijoux dignes de son ambition. Elle emprunte alors un magnifique collier à son amie d’enfance, Madame Forestier, issue de la haute société.

Au bal, Mathilde connaît enfin son heure de gloire, admirée par tous les hommes présents, jusqu’au Ministre lui-même. Mais en rentrant, c’est la catastrophe : le collier a disparu. Plutôt que d’avouer la perte à Madame Forestier, les Loisel décident d’emprunter une somme considérable – 36 000 francs – pour acheter une parure identique. Ce choix va bouleverser leur existence : ils congédient leur domestique, déménagent dans un appartement misérable et travaillent sans relâche pendant dix longues années pour rembourser leurs dettes.

Une décennie plus tard, Mathilde, prématurément vieillie par les privations, croise Madame Forestier restée jeune et belle. Elle lui confesse alors toute l’histoire, pour apprendre une vérité stupéfiante : le collier perdu n’était qu’une simple imitation ne valant pas plus de 500 francs.

Autour du livre

Parue dans le quotidien Le Gaulois le 17 février 1884, « La Parure » s’inscrit dans un contexte historique particulier, trois ans après le rétablissement de la liberté de la presse sous la IIIe République. Cette nouvelle, reprise l’année suivante dans le recueil « Contes du jour et de la nuit », dépeint avec acuité les mécanismes du déterminisme social qui façonnent le destin des personnages.

L’incipit pose d’emblée les jalons du récit en présentant Mathilde comme une créature déracinée, « née, comme par une erreur du destin, dans une famille d’employés ». Cette inadéquation entre ses aspirations et sa condition sociale constitue le moteur dramatique de l’intrigue. Le bal représente le point culminant de ses illusions, un moment où elle peut enfin incarner le personnage qu’elle s’imagine être : « Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. »

Le destin tragique des Loisel s’articule autour d’un choix fatal : celui de dissimuler la perte du collier. L’emprunt contracté pour son remplacement précipite leur déchéance sociale : « Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir même s’il pourrait y faire honneur. » La chute de la nouvelle, avec sa révélation stupéfiante sur la véritable valeur du collier, confère à l’œuvre une dimension ironique saisissante.

Victor Chklovski, dans son analyse critique, souligne la construction narrative autour du procédé de l’erreur, où la confusion entre le vrai et le faux sert de ressort dramatique. Cette mécanique sera d’ailleurs reprise et inversée par Henry James dans sa nouvelle « Les Fausses Perles » (1899), témoignant de l’influence durable de l’œuvre de Maupassant.

Au cinéma, « La Parure » inspire dès 1909 D. W. Griffith pour « Le Collier de perles », avec Mary Pickford. Les décennies suivantes voient fleurir diverses interprétations cinématographiques, notamment « Le Collier de perles » (1915) de Louis Feuillade et « La Parure » (1921) de Denison Clift. La télévision s’empare également du récit, avec des adaptations comme celle de Claude Chabrol en 2006 pour la série « Chez Maupassant ». La nouvelle traverse les frontières, inspirant des œuvres aussi diverses que le film chinois « Un collier de perles » (1925) de Li Zeyvan et la comédie musicale « Mathilde » (2008) du compositeur irlandais Conor Mitchell.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 96 pages.

7. Le Horla (nouvelle, 1887)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1887, dans sa maison près de Rouen, un riche célibataire consigne dans son journal intime les événements terrifiants qui bouleversent son existence. Tout commence le jour où il salue, sans raison particulière, un navire brésilien naviguant sur la Seine. Dès lors, des phénomènes inexplicables se multiplient dans sa demeure : l’eau et le lait disparaissent mystérieusement des carafes, les pages des livres se tournent seules, les fleurs se soulèvent dans les airs sans cause apparente.

Plus inquiétant encore, le narrateur se sent observé en permanence et souffre de troubles du sommeil. Une présence invisible semble s’emparer de lui chaque nuit pour lui voler son énergie vitale. Ses tentatives d’échapper à cette emprise – voyages à Paris et au Mont Saint-Michel – se révèlent vaines. La découverte d’un article relatant des phénomènes similaires au Brésil lui apporte une explication : un être surnaturel, qu’il nomme le Horla, aurait traversé l’océan sur le navire brésilien pour s’installer chez lui.

Cette créature, bien qu’invisible, manifeste une présence physique troublante : elle déplace des objets, consomme des liquides et peut même s’interposer entre le narrateur et son reflet dans le miroir. Dans un dernier acte désespéré pour éliminer l’entité, le protagoniste incendie sa propre maison, oubliant dans sa démence ses domestiques qui périssent dans les flammes. Le journal s’achève sur l’évocation du suicide comme seul moyen d’échapper définitivement à l’emprise du Horla.

Autour du livre

« Le Horla » se démarque dans l’histoire littéraire comme la première œuvre de fiction à dépeindre l’évolution d’un trouble mental sous un angle médical, à travers les pensées de celui qui le vit. La genèse du texte se déploie en trois versions successives : d’abord « Lettre d’un fou » en 1885, puis une première version du « Horla » en 1886, et enfin la version définitive en 1887, présentée sous forme de journal intime.

La rédaction coïncide avec les premiers signes de la maladie de Maupassant, lui-même en proie à des hallucinations et au dédoublement de personnalité causés par la syphilis. Cette expérience personnelle nourrit la dimension psychologique du récit, où l’incertitude entre manifestation surnaturelle et trouble mental maintient le lecteur dans une tension constante. La forme du journal intime renforce l’identification au narrateur et son basculement progressif dans la folie.

Maupassant renouvelle le thème du double, déjà présent chez Hoffmann, en s’appuyant sur les théories scientifiques et médicales de son époque, notamment l’hypnose et les travaux sur l’hystérie du docteur Charcot à la Salpêtrière. Le terme « Horla », néologisme créé par l’auteur, conjuguerait l’expression « hors-la-loi » et le mot normand « horsain » (l’étranger), ou fusionnerait « hors » et « là » pour suggérer un paradoxe spatial caractérisant cette créature à la fois présente et hors du monde visible.

H. P. Lovecraft salue dans son essai « Épouvante et surnaturel en littérature » (1927) cette « narration tendue » qui relate « l’avènement en France d’un être invisible qui se nourrit d’eau et de lait, influence les esprits des autres, et semble être l’avant-garde d’une horde d’organismes extra-terrestres arrivés sur Terre pour subjuguer et submerger l’humanité ». L’influence du « Horla » se manifeste notamment dans « L’Appel de Cthulhu » de Lovecraft.

Les nombreuses adaptations témoignent de la puissance évocatrice du récit. Au cinéma, le texte inspire dès 1914 « Zlatcha Notch » du Russe Evgueni Bauer, suivi de multiples versions dont « Le Horla » de Jean-Daniel Pollet (1966) et l’américain « Diary of a Madman » (1962). Le théâtre s’en empare également avec plusieurs mises en scène remarquées, notamment celle de la Compagnie des Dramaticules (2010) et l’interprétation de Florent Aumaître (2011). En musique, le groupe Angel Witch lui consacre une chanson en 2012, et l’album « Feu » (2015) du rappeur Nekfeu comporte un titre homonyme.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 384 pages.

8. Le Rosier de Madame Husson (nouvelle, 1887)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la petite ville normande de Gisors, en 1887, Madame Husson règne en gardienne inflexible de la morale. Cette dame pieuse, qui s’occupe des bonnes œuvres et secourt les pauvres, nourrit une obsession particulière pour la vertu. « Petite, trottant court, ornée d’une perruque de soie noire », elle décide d’instaurer une tradition venue d’ailleurs : élire chaque année une « rosière », une jeune fille récompensée pour sa chasteté exemplaire. Le prix se veut substantiel : vingt-cinq Louis d’or et un livret de caisse d’épargne.

Mais Gisors manque cruellement de candidates vertueuses. Les investigations minutieuses de Madame Husson ne révèlent aucune jeune fille digne de la récompense. Sa servante lui souffle alors une idée inédite : pourquoi ne pas couronner Isidore, le fils de la fruitière ? Ce garçon simple d’esprit se distingue par une pudeur maladive – il rougit au moindre regard féminin et ne boit que de l’eau. À défaut de rosière, Madame Husson innove en créant le premier « rosier » de l’histoire.

La cérémonie se déroule en grande pompe. Isidore reçoit sa récompense sous les applaudissements de la ville entière. Mais l’argent va précipiter sa chute : celui qui devait incarner la vertu part s’encanailler à Paris et sombre dans l’alcoolisme. L’histoire nous est contée par le docteur Marambot à un ami de passage, le narrateur Raoul Aubertin, contraint par une panne de train de faire halte à Gisors.

Autour du livre

Avec « Le Rosier de Madame Husson », Maupassant déploie une satire mordante de la société provinciale et de ses travers. Le personnage de Madame Husson, « petite, trottant court, ornée d’une perruque de soie noire, cérémonieuse, polie », symbolise l’excès de dévotion qui confine au ridicule. Cette bigote, « en fort bons termes avec le bon Dieu représenté par l’abbé Malou », incarne la morale étriquée d’une bourgeoisie provinciale obsédée par les apparences.

L’ironie de Maupassant atteint son paroxysme dans le renversement final : la récompense censée célébrer la vertu devient l’instrument même de sa perte. La chute d’Isidore dans le vice souligne l’absurdité des prix de vertu et met en lumière l’hypocrisie d’une société qui, en voulant exhiber la morale, la pervertit. La critique souligne unanimement la puissance satirique de la nouvelle.

La nouvelle a connu plusieurs adaptations pour le grand et le petit écran. En 1931, deux versions voient le jour : « Le Rosier de Madame Husson » de Dominique Bernard-Deschamps et « La Déchéance d’Isidore », toutes deux avec Fernandel dans le rôle principal. En 1950, Jean Boyer réalise une nouvelle adaptation avec Bourvil, sur un scénario de Marcel Pagnol qui étoffe l’intrigue en ajoutant une histoire d’amour avec une dame patronnesse. Plus récemment, en 2008, Denis Malleval l’adapte pour France 2 dans le cadre de la série « Chez Maupassant ». Le compositeur anglais Benjamin Britten s’en inspire pour créer son opéra comique « Albert Herring » (1947) ; le livret d’Eric Crozier transpose l’action dans un contexte anglais tout en conservant l’essence satirique du texte original.

Aux éditions FOLIO ; 192 pages.

9. L’Inutile Beauté (nouvelle, 1890)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Paris de la fin du XIXe siècle, la comtesse de Mascaret mène un combat silencieux contre son mari, le comte de Mascaret, dont la jalousie maladive empoisonne leur vie conjugale. Mariée depuis onze ans, elle a donné naissance à sept enfants. Cette succession de maternités n’est pas le fruit du hasard : le comte utilise les grossesses comme moyen de contrôle, s’assurant ainsi que sa femme reste éloignée de la société qui pourrait la courtiser.

Un jour, la comtesse décide de briser ce cycle infernal. Lors d’une confrontation dans leur voiture, elle révèle à son mari qu’un des sept enfants n’est pas de lui. Cette confession, qui se déroule près d’un autel d’église, bouleverse profondément le comte. La comtesse refuse catégoriquement de lui dire lequel des enfants serait illégitime, le laissant se torturer avec cette incertitude.

Pendant six ans, cette révélation transforme radicalement leur relation. La comtesse, libérée de l’emprise de son mari, peut enfin profiter de sa beauté et de sa jeunesse dans les salons mondains. Le comte, rongé par le doute, n’ose plus l’approcher. Ce n’est qu’au terme de ces six années que la comtesse avoue avoir inventé toute cette histoire. Son mensonge n’avait qu’un but : échapper à son sort de « fabrique de bébés » et reconquérir sa liberté.

Autour du livre

Publiée dans le journal L’Écho de Paris en avril 1890, « L’Inutile Beauté » étonne par son caractère précurseur dans le traitement des rapports conjugaux et sa dénonciation des violences faites aux femmes. Le comte de Mascaret incarne le patriarcat dans sa forme la plus oppressive, dissimulant sous les apparences du mariage bourgeois une brutalité qui s’exprime par « les portes brisées, les serrures forcées ». Son comportement oscille entre adoration possessive de la beauté de son épouse et répulsion dès qu’elle attend un enfant, illustrant la dualité d’une société qui sanctifie la maternité tout en méprisant le corps maternel.

Maupassant y met en scène une lutte de pouvoir où le corps féminin devient le champ de bataille. La stratégie du comte, qui utilise la maternité comme instrument de contrôle social, se heurte à la résistance de son épouse qui transforme le mensonge en arme d’émancipation. La comtesse refuse de n’être qu’une « jument poulinière » et revendique son droit à exister au-delà de sa fonction reproductive.

Le titre de la nouvelle prend tout son sens dans la réflexion qu’elle propose sur la beauté féminine. Celle-ci n’est « inutile » que dans la perspective d’une société qui réduit la femme à sa capacité procréatrice. La comtesse de Mascaret, en préservant sa beauté malgré les grossesses successives, affirme une forme de résistance à l’ordre naturel et social. Son corps devient le lieu d’une tension entre nature et civilisation, entre la fonction biologique de reproduction et l’affirmation d’une identité sociale.

Aux éditions FOLIO ; 216 pages.