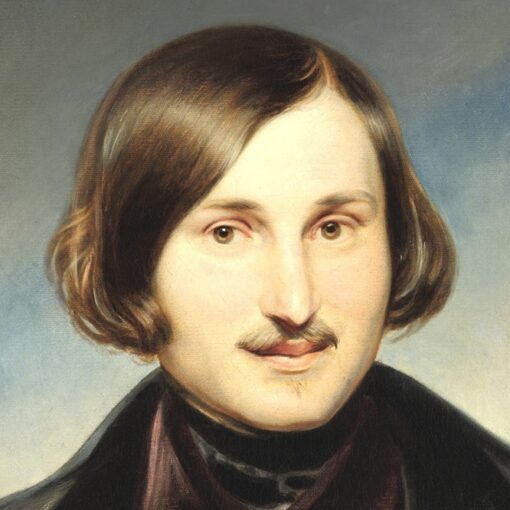

Amantine Aurore Lucile Dupin, qui écrira sous le nom de plume George Sand, naît le 1er juillet 1804 à Paris. Elle est la fille de Maurice Dupin, officier de l’armée napoléonienne, et de Sophie-Victoire Delaborde. À la mort de son père en 1808, elle est élevée entre sa mère et sa grand-mère paternelle au château de Nohant dans le Berry.

En 1822, elle épouse le baron Casimir Dudevant dont elle a deux enfants, Maurice et Solange, avant de le quitter en 1831 pour mener une vie libre à Paris. C’est là qu’elle commence sa carrière littéraire sous le pseudonyme de George Sand. Son premier roman « Indiana » (1832) connaît un grand succès et lance sa prolifique carrière d’écrivaine.

George Sand mène une vie amoureuse et intellectuelle intense. Elle entretient des liaisons passionnées avec Alfred de Musset puis Frédéric Chopin, tout en fréquentant les plus grands artistes et écrivains de son époque comme Balzac, Flaubert, Delacroix et Liszt. Elle s’engage politiquement en faveur de la République et des idées socialistes, particulièrement lors de la révolution de 1848.

Son œuvre immense comprend plus de 70 romans, des pièces de théâtre, des articles politiques et une abondante correspondance. Elle alterne entre romans engagés dénonçant les injustices sociales et romans champêtres célébrant la vie rurale du Berry. Dans ses dernières années, elle vit principalement à Nohant où elle meurt le 8 juin 1876, laissant l’image d’une femme libre et d’une artiste majeure du romantisme français.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. La Mare au diable (roman, 1846)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Berry, années 1830. Germain, un jeune veuf de 28 ans qui élève seul ses trois enfants, accepte à contrecœur la suggestion de son beau-père : partir à la rencontre d’une riche veuve qui pourrait devenir sa nouvelle épouse. Son périple le conduit à traverser les bois de Chanteloube en compagnie de Marie, une bergère de 16 ans, et de son fils aîné qui s’est faufilé dans l’équipée. Le brouillard les égare près de la mare au diable, lieu de sinistre réputation où les esprits malmènent les voyageurs. Cette nuit d’errance rapproche Germain et Marie, mais la jeune fille refuse ses avances. À Fourche, la veuve promise se révèle frivole tandis que Marie doit fuir un employeur malintentionné. C’est finalement dans leur village natal que les deux êtres, malgré leur différence d’âge, s’avouent leur amour réciproque.

Autour du livre

« La Mare au diable », rédigé en quatre jours seulement, naît de la contemplation d’une gravure de Hans Holbein le Jeune issue des « Simulachres et historiées faces de la mort ». Celle-ci, montrant un laboureur courbé sur sa charrue guetté par la Mort, suscite chez George Sand le désir de peindre la vie paysanne sous un jour plus lumineux. Publié d’abord en feuilleton dans Le Courrier français en février 1846, le texte est ensuite édité en volume la même année avec une dédicace à Frédéric Chopin, alors amant de l’autrice.

Une notice liminaire, ajoutée en 1851 pour l’édition illustrée de Hetzel, expose les intentions de Sand : réhabiliter la dignité des paysans et célébrer la beauté de leur existence simple. Un appendice ethnographique, intitulé « Les noces de campagne », documente les traditions matrimoniales berrichonnes, témoignant d’un monde rural déjà menacé de disparition.

Le Berry de George Sand mêle toponymie authentique et invention romanesque. Les villages de Corlay, Magnier, Chanteloube, Presles et Fourche correspondent à des lieux réels, tandis que Bel Air se substitue à Nohant, domaine de l’autrice. La mare au diable elle-même existe : située entre Châteauroux et Nohant, elle constitue le pivot géographique et narratif du récit. Cette inscription dans un territoire précis se double d’une dimension symbolique : l’opposition entre Bel Air, havre de vertu paysanne, et Fourche, lieu de perdition morale.

En opposition aux représentations caricaturales des paysans chez Balzac ou Eugène Sue, George Sand propose une peinture nuancée du monde rural. Sans verser dans un réalisme brutal, elle revendique une « recherche de la vérité idéale ». Cette position esthétique s’inscrit dans la tradition du roman pastoral tout en la renouvelant par une attention aux mœurs et au langage authentiques des campagnes.

Sainte-Beuve salue en 1850 dans ses « Causeries du lundi » la manière dont Sand restitue « les géorgiques de cette France du Centre ». Il souligne que le paysage n’est plus simple décor mais matrice même du récit. Puis ajoute que Sand ne se contente pas de peindre sa contrée natale mais en restitue « l’ivresse » avec « plénitude ».

« La Mare au diable » connaît plusieurs transpositions : une adaptation théâtrale par Hugues Lapaire en 1919, un film muet de Pierre Caron en 1923, un téléfilm de Pierre Cardinal en 1972 d’après un scénario de Jean-Louis Bory. En 2001, VoRo transpose l’histoire en bande dessinée. George Sand elle-même envisagea une adaptation en opéra-comique avec Pauline Viardot, projet qui n’aboutit pas. Plus récemment, la réalisatrice Floriane Crépin s’en inspire librement pour son film « Meurtres en Berry ».

Aux éditions LIBRIO ; 192 pages.

2. La Petite Fadette (roman, 1849)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au cœur de la campagne berrichonne du XIXe siècle, Fanchon Fadet grandit sous la tutelle de sa grand-mère, une guérisseuse que les villageois considèrent comme une sorcière. Surnommée « la Petite Fadette », la jeune fille subit les moqueries et le mépris en raison de sa pauvreté et de son apparence négligée. Le destin la met sur la route de Landry Barbeau, un jeune fermier issu d’une famille respectée, au moment où celui-ci cherche désespérément son frère jumeau Sylvinet. Une relation complexe se noue entre ces trois êtres : l’amour grandissant entre Landry et Fadette se heurte à la jalousie possessive de Sylvinet, incapable d’accepter que son frère puisse aimer quelqu’un d’autre que lui.

Autour du livre

« La Petite Fadette » paraît en 1849, dans un contexte politique troublé. George Sand l’écrit à Nohant après avoir quitté précipitamment Paris sous la menace d’une perquisition, suite à la révolution de 1848. Elle y brûle les feuillets de son Journal de la Révolution et compose ce roman en deux mois seulement. Cette genèse particulière éclaire sa volonté de créer une œuvre apaisante, centrée sur les vertus simples de la vie rurale.

Le texte s’inscrit dans la lignée des « romans champêtres » de Sand, aux côtés de « La Mare au diable » et « François le Champi ». Ces récits mettent en scène le monde paysan du Berry, région chère au cœur de l’écrivaine qui y passa son enfance. La connaissance intime qu’elle possède de cet univers transparaît dans l’emploi judicieux du patois berrichon et la description précise des traditions locales.

Les thèmes majeurs s’articulent autour de la gémellité, abordée sous l’angle psychologique à travers la relation fusionnelle puis conflictuelle des bessons. La sorcellerie constitue un autre axe important : à travers le personnage de Fadette, Sand démystifie les superstitions en montrant qu’elles masquent souvent une connaissance empirique de la nature et des remèdes traditionnels.

Le roman se démarque par son traitement des différences sociales et sa critique des préjugés. La métamorphose de Fadette ne résulte pas d’un simple embellissement physique mais d’une reconnaissance progressive de ses qualités morales. Cette évolution fait écho à certains aspects de la vie de Sand elle-même, qui dut s’imposer dans une société peu encline à accepter son indépendance.

La critique contemporaine souligne la finesse psychologique déployée par Sand, notamment dans l’analyse du lien gémellaire. Georges Lubin, spécialiste de la romancière, note que « La Petite Fadette » compte parmi ses œuvres les plus régulièrement rééditées au XXe siècle, tandis que d’autres romans tombaient dans l’oubli.

George Sand elle-même en tira un opéra-comique en 1869, sur une musique de Théodore Semet. Le cinéma s’en empara dès 1915 avec une version muette américaine, « Fanchon the Cricket », mettant en scène Mary Pickford. La télévision française proposa trois versions successives : en 1963 avec Elisabeth Wiener, en 1979 avec Françoise Dorner, et en 2004 avec Mélanie Bernier dans le rôle-titre.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 279 pages.

3. François le Champi (roman, 1848)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au lendemain de la Saint-Martin, dans la campagne berrichonne du XIXe siècle, Madeleine Blanchet découvre près de la fontaine un enfant grelottant : François, un « champi » – terme désignant les enfants abandonnés dans les champs. À dix-huit ans seulement, Madeleine est déjà l’épouse malheureuse du meunier Cadet Blanchet. Elle prend secrètement sous sa protection le petit François, élevé jusque-là par une pauvre femme, la Zabelle, contre une maigre pension de l’hospice.

Le garçon grandit au moulin. Il manifeste une reconnaissance et un dévouement sans bornes envers Madeleine qui lui apprend à lire et l’éduque avec tendresse. Mais à dix-sept ans, suite aux manigances de Sévère – la maîtresse de Cadet Blanchet éconduite par François – le jeune homme doit quitter le moulin.

Trois ans s’écoulent. À la mort de Cadet Blanchet, François revient et trouve Madeleine ruinée, malade, victime des malversations de son défunt mari. Grâce à une somme d’argent mystérieusement léguée par sa mère biologique, François sort Madeleine de la misère. Les sentiments entre l’ancien champi et sa bienfaitrice ne tardent pas à devenir plus intimes.

Autour du livre

Paru en 1848, « François le Champi » s’inscrit dans la série des « romans champêtres » de George Sand, ces œuvres qui évoquent la vie paysanne berrichonne. Elle rédige ce roman dans une période personnelle difficile, marquée par sa rupture avec Chopin et des tensions familiales. Le texte paraît d’abord en feuilleton dans le Journal des débats avant d’être publié en volume en Belgique la même année.

Le roman présente une structure narrative novatrice avec deux narrateurs qui se relaient : d’abord une servante du curé, puis un chanvreur qui prend le relais au chapitre VII. Cette alternance crée un effet de « veillée paysanne », où les conteurs se succèdent pour narrer l’histoire. Le récit s’étale sur deux soirées, avec une ellipse de trois ans insérée entre les deux veillées.

Sand invente pour ce roman une langue particulière, mêlant français standard et parler berrichon. Elle utilise un vocabulaire local soigneusement dosé (environ cinquante mots) et reproduit les tournures syntaxiques du patois. Cette langue de « compromis » donne au texte sa couleur locale sans le rendre incompréhensible pour le lecteur parisien. L’autrice y ajoute des archaïsmes empruntés à Rabelais et Montaigne, créant ainsi un style unique qui deviendra une référence pour le roman rural.

Marcel Proust fait référence à « François le Champi » dans « Du côté de chez Swann », quand la mère du narrateur lui en fait la lecture. Les critiques sont divisés : Baudelaire raille un « style coulant cher aux bourgeois », tandis que d’autres, comme Dostoïevski, saluent son humanisme. Le roman a parfois choqué par sa thématique quasi incestueuse, mais son influence sur la littérature rurale française reste indéniable.

Sand adapte elle-même son roman pour le théâtre dès 1849, la pièce étant créée au Théâtre de l’Odéon. Le compositeur Joseph Ancessy compose la même année une œuvre pour piano intitulée « François le Champi, quadrille berrichon ». En 1976, le roman fait l’objet d’une adaptation télévisée réalisée par Lazare Iglesis, avec Marie Dubois et Patrick Raynal dans les rôles principaux.

Aux éditions FOLIO ; 288 pages.

4. Indiana (roman, 1832)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

La Restauration touche à sa fin. Indiana, dix-neuf ans, vivote dans un château de la Brie. Cette jeune créole venue de l’île Bourbon subit les brimades de son mari, le colonel Delmare, un vétéran de l’Empire aussi jaloux qu’autoritaire. Ralph, son cousin anglais, et Noun, sa femme de chambre, partagent sa réclusion. L’irruption de Raymon de Ramière, jeune noble brillant opportuniste, fait vaciller son monde. Après avoir causé le suicide de Noun dont il était l’amant, il séduit Indiana. Mais sitôt qu’elle lui offre de tout quitter pour lui, il la rejette sans ménagement. Indiana rejoint alors son mari sur l’île Bourbon. À son retour en métropole, elle apprend le mariage de Raymon. Au bord du désespoir, elle trouve finalement le salut auprès de Ralph, qui lui avoue l’avoir toujours aimée en secret.

Autour du livre

Premier roman publié sous le pseudonyme de George Sand en mai 1832, « Indiana » marque l’entrée fracassante d’Aurore Dupin sur la scène littéraire parisienne. Cette charge contre l’institution du mariage et la condition féminine s’inspire en partie de sa propre expérience malheureuse aux côtés de Casimir Dudevant, son époux violent et infidèle.

La romancière y dénonce avec véhémence le carcan juridique et social qui étouffe les femmes sous la Restauration. Le Code civil napoléonien les condamne à une perpétuelle minorité : impossibilité de posséder des biens, de réclamer la garde des enfants ou même de divorcer. Sand illustre cette servitude à travers le personnage d’Indiana, qui déclare amèrement à son mari tyrannique : « La loi de ce pays vous a fait mon maître ».

L’intrigue s’inscrit dans le contexte politique tourmenté de la fin des années 1820. Les trois figures masculines incarnent les forces qui s’affrontent : le colonel Delmare reste attaché au bonapartisme, Raymon de Ramière défend la monarchie des Bourbons tandis que Ralph nourrit des idéaux républicains. Cette toile de fond historique se double d’une dimension coloniale, avec les allers-retours entre la métropole et l’île Bourbon, possession française de l’océan Indien.

Le récit interroge aussi les rapports de classe et de race à travers le personnage de Noun, femme de chambre métisse dont le « sang créole ardent et passionné » contraste avec la délicatesse maladive d’Indiana. Sa liaison tragique avec Raymon met en lumière les préjugés d’une société qui ne tolère pas le mélange des classes.

Tout en s’inspirant ostensiblement de « Paul et Virginie », le chef-d’œuvre de Bernardin de Saint-Pierre, Sand en subvertit le modèle idyllique. Aux « pastorales amours » de Paul et Virginie, elle substitue le trio complexe formé par Indiana, Noun et Ralph. Cette triangulation amoureuse reflète les mutations culturelles et sociales à l’œuvre dans l’espace colonial.

La parution d’ « Indiana » suscite l’enthousiasme immédiat de la critique. Le 31 mai 1832, Le Figaro salue « toutes les émotions douces et vraies, tout l’intérêt haletant d’un récit bien fait et bien conduit ». Sainte-Beuve, dans Le National, loue la modernité d’une intrigue ancrée dans son époque, loin des « lambeaux de Moyen Âge dont tant de faiseurs nous ont rompus jusqu’à satiété ». Seul bémol, il juge la seconde moitié du roman moins convaincante. Les conservateurs, quant à eux, s’offusquent de cette attaque contre l’institution du mariage.

Le succès du roman suscite rapidement l’intérêt du théâtre. Dès 1833, Eugène Scribe en tire un vaudeville intitulé « Le Gardien », tandis que Léon Halévy signe un drame en cinq actes qui conserve le titre original. En 1936, Charles Méré l’adapte pour la radio sous forme d’une comédie radiophonique. Le roman inspire également un téléfilm en 1966, avec Clotilde Joano dans le rôle-titre. Plus récemment, en 2023, Claire Bouilhac et Catel en ont proposé une adaptation en roman graphique.

Aux éditions FOLIO ; 416 pages.

5. Mauprat (roman, 1837)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le vieux Bernard de Mauprat relate l’histoire de sa vie à un visiteur. Son récit nous transporte dans le Berry du XVIIIe siècle, où deux branches de la même famille s’opposent : les Mauprat « Coupe-jarrets », seigneurs brigands retranchés dans leur château, et les Mauprat « Casse-têtes », représentants d’une noblesse vertueuse et éclairée.

Orphelin à sept ans, Bernard grandit parmi les Coupe-jarrets qui le modèlent à leur image : violent, inculte, dominé par ses instincts. Sa vie bascule le jour où ses oncles capturent sa cousine Edmée. Au lieu de céder à leurs injonctions de violence, il choisit de la sauver. Ce geste lui ouvre les portes d’une nouvelle existence : le père d’Edmée l’accueille dans sa demeure.

Épris de sa cousine mais prisonnier de sa nature sauvage, Bernard doit se métamorphoser pour mériter son amour. Sous la tutelle d’Edmée, qui ne l’épousera qu’une fois civilisé, il entreprend un long apprentissage qui le mènera jusqu’en Amérique où il combattra pour l’indépendance.

Autour du livre

George Sand entame l’écriture de « Mauprat » en mars 1835, quelques semaines après sa rupture avec Alfred de Musset. D’abord conçu comme une nouvelle, le texte prend rapidement de l’ampleur. Sa rédaction s’interrompt puis reprend en 1837, sous la pression de besoins financiers. La publication s’effectue en feuilleton dans la Revue des deux mondes d’avril à juin 1837, avant la parution en volume chez Bonnaire en août de la même année.

L’écriture de « Mauprat » coïncide avec une période charnière dans la vie de Sand. Elle mène alors son procès en séparation contre son mari Casimir Dudevant, qui aboutit en juillet 1836. Sa propre quête d’indépendance transparaît dans le personnage d’Edmée, jeune femme qui refuse toute soumission et pose ses conditions à un mariage d’amour. Sand rencontre également trois hommes qui marquent son évolution intellectuelle : Félicité de Lamennais en mai 1835, Michel de Bourges en avril 1835, et Pierre Leroux en juin 1835. Leurs influences respectives – religieuse, politique et philosophique – nourrissent la substance du roman.

« Mauprat » emprunte au roman gothique avec son château sinistre et ses seigneurs criminels, au roman d’apprentissage avec la transformation de Bernard, au conte de fées avec sa relecture de « La Belle et la Bête ». Cette multiplicité générique sert un propos ambitieux sur l’éducation, la condition féminine et la justice sociale. L’originalité réside dans le renversement des rôles traditionnels : c’est une femme, Edmée, qui éduque l’homme, Bernard, et non l’inverse.

Le roman déploie aussi une réflexion sur l’éducation nourrie par la pensée de Rousseau, notamment « L’Émile ». Sand s’en démarque toutefois en refusant l’idée de bonté naturelle. Pour elle, « l’homme ne naît pas méchant; il ne naît pas bon non plus […]. L’éducation peut et doit trouver remède à tout ». Cette conception s’incarne dans le personnage de Bernard, dont la transformation prouve qu’aucun déterminisme n’est insurmontable.

L’anticléricalisme transparaît à travers la critique des ordres monastiques, dépeints comme cupides et corrompus. Sand perpétue l’héritage voltairien des Lumières tout en développant une spiritualité personnelle. Le personnage de Patience, paysan philosophe autodidacte lecteur de Rousseau, incarne cette religiosité alternative teintée de panthéisme.

L’arrière-plan historique – la fin de l’Ancien Régime, la guerre d’Indépendance américaine, les prémices de la Révolution française – permet à Sand de développer ses convictions républicaines et démocratiques. Le roman dénonce ainsi les abus de la féodalité et célèbre l’émergence d’un ordre social plus juste.

La critique de l’époque salue unanimement « Mauprat ». Ernest Bersot le qualifie de « chef-d’œuvre du plus grand écrivain du dix-neuvième siècle ». L’Église catholique, en revanche, place le roman à l’Index en 1841, lui reprochant son anticléricalisme et sa remise en cause du mariage traditionnel. Henry James loue plus tard « un livre solide, magistral, viril ».

Le roman connaît plusieurs adaptations. Sand elle-même en propose une version théâtrale créée à Paris le 28 novembre 1853. Au cinéma, Jean Epstein réalise en 1926 une version muette avec Luis Buñuel comme assistant réalisateur. En 1972, Jacques Trébouta l’adapte pour la télévision française en deux épisodes, avec Jacques Weber, Karin Petersen et Henri Virlojeux dans les rôles principaux.

Aux éditions FOLIO ; 480 pages.

6. Lélia (roman, 1833)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Italie, années 1830. L’histoire commence par une lettre passionnée du jeune poète Sténio à Lélia, une femme énigmatique d’une trentaine d’années. D’une beauté glaciale et d’une intelligence exceptionnelle, Lélia souffre d’une incapacité à aimer qui la tourmente. Trois hommes s’attachent pourtant à elle : Sténio, qui brûle d’un amour ardent, Trenmor, un ancien bagnard devenu philosophe, et Magnus, un prêtre dévoré par une passion coupable.

Pulchérie, la sœur de Lélia devenue courtisane sous le nom de Zinzolina, représente son exact opposé : autant Lélia vit dans l’abstraction et le rejet des plaisirs, autant Pulchérie embrasse la sensualité et les joies terrestres. Elle tente de sauver Sténio en l’initiant aux plaisirs charnels, allant jusqu’à prendre la place de sa sœur dans le lit du jeune homme.

Cette supercherie précipite la chute de Sténio. Dévasté par le mépris de Lélia et cette trahison, il se lance dans une vie de débauche avant de se suicider. Magnus, le prêtre rendu fou par son désir impossible pour Lélia, finit par l’étrangler avec son rosaire, convaincu qu’elle est une incarnation démoniaque. Seul Trenmor en réchappe, condamné à poursuivre son errance solitaire au service des hommes qui souffrent.

Autour du livre

« Lélia », troisième roman de George Sand publié en juillet 1833, puise sa force dans sa dimension philosophique et mystique. Ce texte hybride mêle dialogues métaphysiques, méditations sur la condition humaine et réflexions sur la place des femmes dans la société.

Les personnages incarnent différentes postures existentielles : Lélia représente le doute et la quête d’absolu, Trenmor le stoïcisme et l’expiation, Sténio la poésie et la crédulité, Magnus la superstition et le désir réprimé, Pulchérie le matérialisme opposé à la spiritualité. À travers leurs confrontations se déploie une réflexion sur le sens de la vie dans un monde où Dieu semble absent.

L’histoire prend naissance dans une période particulièrement trouble des années 1830, marquée par les déceptions politiques, l’épidémie de choléra et la crise des idéaux saint-simoniens. Sand qualifie elle-même son texte de « synthèse du doute et de la souffrance ». Elle s’inscrit dans la lignée des « sceptiquement religieux » comme Goethe, Chateaubriand, Byron et Mickiewicz.

La dimension contestataire du roman provoque un scandale à sa parution. L’Église catholique le met à l’Index. Les critiques s’insurgent contre cette héroïne qui ose réfléchir et philosopher, qui dénonce l’iniquité intellectuelle entre les sexes. Le personnage de Lélia bouleverse les codes : sans attaches familiales hormis sa sœur, dotée d’une intelligence hors du commun, elle évoque sans fard son insatisfaction sexuelle.

Sand propose une seconde version en 1839, moins désespérée. Le roman initial, plus radical, traduit un pessimisme qui rappelle la philosophie de Schopenhauer. Il interroge la possibilité de survivre à la perte de la foi et la capacité à donner un sens à l’existence sans la caution divine.

À sa sortie, le roman divise profondément la critique. Gustave Planche loue sa dimension intellectuelle qui incarne selon lui « la pensée du siècle sur lui-même ». Sainte-Beuve souligne le talent de Sand, « la plus éloquente, la plus hardie » des romancières, tout en regrettant l’absence de « solution moralement heureuse ». Chateaubriand voit en Sand « le Lord Byron de la France ». Alfred de Musset admire dans « Lélia » des pages « aussi belles que celles de René ou de Lara ». À l’opposé, Barbey d’Aurevilly juge le roman « mauvais de tout point » et considère l’héroïne comme « une impossibilité ». Eugène Delacroix, ami de Sand, immortalise l’une des scènes du roman dans un pastel représentant Lélia, devenue abbesse, pleurant sur le corps de Sténio.

Aux éditions FOLIO ; 608 pages.

7. Consuelo (roman, 1842-1844)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au XVIIIe siècle, Consuelo, jeune orpheline espagnole à la voix extraordinaire, suit l’enseignement du célèbre maître Nicola Porpora à Venise. Sa carrière prometteuse à l’opéra est assombrie par la trahison d’Anzoleto, son amant, qui la quitte pour la prima donna Corilla. Elle s’exile au château de Rudolstadt en Bohême comme professeure de chant. Elle y découvre un monde mystérieux autour du comte Albert, personnage énigmatique sujet à des visions et convaincu d’être la réincarnation d’un hérétique hussite. Après avoir fui les sentiments qu’elle éprouve pour Albert, elle gagne Vienne où sa carrière la mène jusqu’à la cour impériale.

Autour du livre

« Consuelo » paraît sous forme de feuilleton entre 1842 et 1844 dans la Revue indépendante, périodique fondé par George Sand avec Pierre Leroux et Louis Viardot. Le personnage de Consuelo s’inspire de la cantatrice Pauline Viardot, proche amie de Sand. Cette fresque romanesque manifeste l’évolution de la pensée de l’écrivaine qui, sous l’influence des théories socialistes de Pierre Leroux, insuffle à son œuvre une dimension philosophique et sociale.

Le roman déploie une méditation sur l’art, particulièrement la musique, comme vecteur d’élévation spirituelle et sociale. La quête artistique de Consuelo s’entrelace avec une quête spirituelle plus profonde, marquée par la recherche d’une religion nouvelle fondée sur l’égalité et la fraternité. Sand y interroge les rapports entre génie, folie et mysticisme à travers le personnage d’Albert de Rudolstadt. Elle y examine les frontières entre raison et déraison, entre vision prophétique et délire, proposant une réflexion sur la nature de l’extase et des états de conscience modifiés.

Le roman aborde également la condition féminine à travers son héroïne qui refuse les conventions sociales pour suivre sa vocation artistique. La dimension initiatique du parcours de Consuelo, de Venise à la Bohême puis à Vienne, traduit un chemin d’émancipation et d’accomplissement personnel.

Les critiques français se montrent partagés : si Émile Faget qualifie « Consuelo » de « chaos », Ferdinand Brunetière reconnaît la présence d’idées nobles malgré certaines longueurs. En Allemagne, le roman rencontre un écho particulier auprès des cercles intellectuels républicains qui y voient une illustration de leurs propres aspirations politiques et philosophiques. Il a inspiré deux opéras éponymes d’Alfonso Rendano (1888) et de Giacomo Orefice (1895).

Aux éditions FOLIO ; 1072 pages.

8. Les Maîtres Sonneurs (roman, 1853)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1770, au cœur du Berry, le jeune Étienne Depardieu, surnommé Tiennet, grandit aux côtés de sa cousine Brulette et de leur ami Joseph. Ce dernier, d’abord considéré comme « ébervigé » (simple d’esprit) par les villageois, manifeste un don exceptionnel pour la musique. Son destin bascule lors de sa rencontre avec Huriel, un muletier bourbonnais qui joue admirablement de la cornemuse. Déterminé à maîtriser cet instrument, Joseph quitte son village natal pour suivre l’enseignement du père d’Huriel, un maître sonneur réputé vivant dans les forêts du Bourbonnais.

L’état de santé préoccupant de Joseph pousse Tiennet et Brulette à partir à sa recherche. Ce voyage les met en contact avec la mystérieuse confrérie des maîtres sonneurs, une société secrète aux rites initiatiques inquiétants. Tandis que Joseph s’enfonce dans une quête musicale obsessionnelle qui le mènera à sa perte, Brulette s’éprend d’Huriel, tandis que Tiennet développe des sentiments pour Thérence, la sœur du muletier.

Autour du livre

Publié en feuilleton dans Le Constitutionnel en juin et juillet 1853, « Les Maîtres Sonneurs » naît dans un contexte particulier. George Sand, déçue par l’échec des mouvements démocrates de 1848, s’est retirée dans son Berry natal. Elle rédige ce roman en moins de deux mois, de janvier à février 1853, initialement sous le titre « La mère et l’enfant », avant d’opter pour son titre définitif.

L’originalité du roman réside dans sa structure en trente-deux veillées où le narrateur, Étienne Depardieu, relate ses souvenirs. Cette construction narrative s’inscrit dans la tradition des veillées paysannes, moments où l’on se rassemblait pour écouter des histoires tout en travaillant. Le récit alterne entre deux univers contrastés : d’un côté le Berry avec ses paysans « graves et silencieux », de l’autre le Bourbonnais et ses habitants « prompts à s’ébranler, parfois portés à l’excès ».

George Sand établit un parallèle saisissant entre les modes musicaux et les territoires : le mode majeur caractérise la plaine berrichonne, tandis que le mode mineur évoque les paysages tourmentés du Bourbonnais. Cette dualité musicale symbolise les tempéraments opposés des deux régions et de leurs habitants.

À travers le personnage de Joseph, Sand questionne la condition de l’artiste et le prix de la création. La confrérie des maîtres sonneurs, avec ses rites initiatiques dans les caves du château de Saint-Chartier, ajoute une dimension mystérieuse au propos.

Marie-Claire Bancquart considère « Les Maîtres Sonneurs » comme un chef-d’œuvre parmi les romans champêtres de Sand. Les critiques soulignent son caractère moins facile d’accès que « La Mare au diable » ou « La Petite Fadette », mais reconnaissent sa profondeur et son importance.

Le compositeur Charles Koechlin s’est inspiré du roman pour créer en 1942 une Suite pour cor anglais seul « en marge des Maîtres Sonneurs ». Un sentier de grande randonnée de pays a également été créé « Sur les pas des maîtres sonneurs », permettant de parcourir les lieux évoqués dans le livre.

Aux éditions FOLIO ; 527 pages.

9. Le Meunier d’Angibault (roman, 1845)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Marcelle de Blanchemont, jeune baronne de vingt-deux ans, vient de perdre son mari dans un duel. Sa mort la libère d’un mariage sans amour et lui permet d’envisager une union avec Henri Lémor, un ouvrier aux idées socialistes. Mais celui-ci, refusant de profiter de la fortune de Marcelle, repousse leur bonheur. Marcelle quitte alors Paris avec son jeune fils pour se rendre sur ses terres du Berry, comptant y mettre de l’ordre dans ses affaires et réduire son train de vie.

Dans le Berry, elle rencontre un meunier, le Grand-Louis, qui vit lui aussi une histoire d’amour impossible avec Rose, la fille d’un riche fermier nommé Bricolin. Ce dernier, paysan ayant bâti sa fortune sur la ruine des nobles, refuse catégoriquement le mariage de sa fille avec un homme qu’il juge trop pauvre.

Marcelle se lie d’amitié avec le meunier et Rose. Elle décide alors d’aider ce couple tout en cherchant à résoudre sa propre situation : elle négocie avec Bricolin la vente de ses terres, espérant ainsi s’affranchir d’une fortune qui fait obstacle à son bonheur. L’action se déroule sur cinq journées au cours desquelles les personnages vont devoir affronter la cupidité, les préjugés de classe et le poids des conventions sociales pour faire triompher leurs sentiments.

Autour du livre

« Le Meunier d’Angibault » s’inscrit dans la lignée du « Compagnon du tour de France » (1840), autre roman de Sand traitant des amours contrariées entre une aristocrate et un homme du peuple. Elle y poursuit sa réflexion sur les barrières sociales et la possibilité de les transcender par l’amour.

Le roman connaît des difficultés éditoriales dès sa conception. Le directeur du Constitutionnel, Louis Véron, refuse initialement de le publier, jugeant ses « tendances » incompatibles avec les goûts de ses abonnés. Sand défend fermement son texte, affirmant dans une lettre : « La donnée et le sujet sont tellement dans ma chair et dans mon sang qu’on me tuerait bien plutôt que de me faire abandonner la cause des pauvres. » Le roman paraît finalement dans La Réforme grâce à l’intervention de Louis Blanc.

Sand utilise la trame sentimentale pour développer une critique acerbe de la société. Le personnage de Bricolin incarne la nouvelle bourgeoisie rurale avide et sans scrupules. À travers lui, elle dénonce l’émergence d’une classe sociale qui supplante la noblesse en abandonnant toute valeur morale au profit de l’enrichissement personnel.

Sand y aborde également la condition féminine. Marcelle incarne la femme qui prend son destin en main, tandis que le personnage tragique de la Bricoline, rendue folle après un amour contrarié, illustre les conséquences destructrices du pouvoir patriarcal.

L’originalité du roman tient à son traitement des conventions littéraires. Sand inverse le schéma romanesque habituel : l’obstacle au mariage ne vient pas d’une tierce personne détenant l’autorité, mais de l’amoureux lui-même qui refuse l’union au nom d’un idéal.

Les critiques contemporains ont bien saisi la dimension politique du texte. Eugène Poitou, un magistrat du Second Empire, le considère même comme un « roman dangereux ». D’autres soulignent la réussite du personnage de Marcelle, qualifiée par certains comme « l’une des figures les mieux dessinées que George Sand ait imaginées ». Les aspects utopiques du roman, notamment son dénouement idéaliste, ont parfois été jugés naïfs.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 441 pages.

10. Elle et Lui (roman autobiographique, 1859)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, XIXe siècle. À travers le portrait de deux peintres, Thérèse Jacques et Laurent de Fauvel, George Sand retrace une histoire d’amour où la raison s’oppose à la passion. Thérèse, marquée par un mariage malheureux, s’éprend de Laurent, artiste plus jeune qu’elle, malgré ses réticences initiales. Leur liaison, d’abord empreinte d’une fougue romantique, se dégrade rapidement sous l’effet du tempérament instable de Laurent. Entre crises de jalousie, débauche et remords, leur relation oscille constamment entre ruptures et réconciliations. Un séjour catastrophique en Italie précipite leur descente aux enfers.

Autour du livre

Publié en 1859, « Elle et Lui » est une transposition à peine voilée de la liaison tumultueuse entre George Sand et Alfred de Musset. La romancière attend prudemment la mort du poète pour coucher sur le papier cette version romancée de leur histoire, qui s’était achevée vingt-cinq ans plus tôt. Un conflit avec Paul de Musset, frère de l’écrivain, précipite la rédaction : Sand rédige 620 pages en seulement 25 jours, craignant de devoir détruire les lettres échangées avec son ancien amant.

Derrière le masque de la fiction transparaît la réalité biographique : Thérèse incarne Sand, Laurent représente Musset, et le personnage de Palmer évoque le médecin Pagello, avec qui Sand entretint une liaison pendant la maladie de Musset à Venise. La transposition dans le milieu de la peinture permet à Sand de maintenir une distance pudique avec les événements réels, tout en conservant la dimension artistique centrale dans sa relation avec Musset.

Les personnages de Thérèse et Laurent incarnent deux archétypes psychologiques opposés : d’un côté, la femme mature, raisonnable et maternelle ; de l’autre, l’homme-enfant passionné et autodestructeur. Sand dresse un portrait saisissant d’une relation toxique, où la passion initiale cède rapidement la place à une dynamique malsaine. Laurent présente tous les signes d’une personnalité borderline : instabilité émotionnelle, passages rapides de l’exaltation à l’abattement, quête affective démesurée, jalousie morbide, impulsivité incontrôlée.

La publication du roman déclenche un véritable scandale littéraire. Paul de Musset riposte avec « Lui et Elle », tandis que Louise Colet, ancienne maîtresse de Musset, publie « Lui ». D’autres auteurs s’engouffrent dans la brèche avec des variations sur le même thème : « Eux » de Gaston Lavalley et « Eux et Elles, Histoire d’un scandale » d’Adolphe de Lescure. Plus tard, l’universitaire Thierry Bodin réhabilite le roman en soulignant qu’il ne s’agit pas d’une attaque pamphlétaire mais du « constat sans amertume de la fin d’un amour perdu, de l’impossible quête romantique de l’amour absolu ».

Aux éditions FOLIO ; 384 pages.

11. Histoire de ma vie (autobiographie, 1855)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans cette autobiographie publiée entre 1854 et 1855, George Sand retrace son parcours depuis sa naissance en 1804 jusqu’à peu avant la Révolution de 1848. L’écrivaine y dévoile son enfance partagée entre une grand-mère aristocrate et une mère issue du peuple, après la mort précoce de son père. Elle raconte ses années de formation au couvent, son mariage malheureux avec le baron Casimir Dudevant, puis son émancipation progressive à Paris où elle entreprend une carrière littéraire sous le pseudonyme de George Sand. Sans s’attarder sur sa vie sentimentale, elle livre une réflexion sur la condition des femmes, la religion et l’évolution de la société, tout en peignant un tableau saisissant de son époque.

Autour du livre

« Histoire de ma vie » constitue la première grande autobiographie féminine en France. Rédigée sur sept années, cette œuvre monumentale en 20 volumes dépasse largement le simple récit personnel pour offrir un précieux témoignage sur la première moitié du XIXe siècle. Sand y adopte une perspective singulière : plutôt que de se concentrer sur sa vie intime, elle privilégie la réflexion sociale et politique.

L’ouvrage se structure en cinq parties qui retracent l’histoire familiale depuis Fontenoy jusqu’à Marengo, les premières années (1800-1811), l’enfance et la jeunesse (1810-1819), le passage du mysticisme à l’indépendance (1819-1832), et enfin la vie littéraire. Cette construction révèle l’ambition de Sand de replacer son existence dans une continuité historique et générationnelle.

La singularité de ce texte réside notamment dans le traitement de la petite enfance, à laquelle Sand accorde une place inédite, remontant à des souvenirs très précoces qu’elle restitue avec une sensibilité remarquable aux sensations et aux mots de l’enfance. Elle manifeste une attention particulière au corps et aux expériences sensorielles, créant un lien novateur entre langage et sensation qui préfigure certains aspects de l’écriture proustienne.

Sur le plan philosophique, Sand s’inscrit dans une filiation avec Rousseau tout en s’en démarquant. Elle refuse le modèle des « Confessions » et sa dimension d’aveu, préférant mettre l’accent sur ce qui, dans son parcours, peut éclairer celui des autres. Sa démarche se distingue aussi par la place accordée à la réflexion sur la condition féminine : tout en reconnaissant des différences entre les sexes, elle conteste vigoureusement l’infériorité morale attribuée aux femmes.

« Histoire de ma vie » brosse également le portrait d’une société française en pleine mutation. Sand témoigne des bouleversements politiques qu’elle a traversés, comme les journées de juin 1832 dont elle livre un compte-rendu remarquable. Elle évoque également nombre de ses contemporains, notamment Balzac dont elle souligne la conversation « fatiguante de paroles ».

Les réactions à la publication furent contrastées. Certains critiques jugèrent excessive la place accordée aux correspondances familiales, qui occupe toute la première partie et dix chapitres de la seconde. D’autres, comme les Goncourt, manifestèrent une incompréhension teintée de misogynie. « Histoire de ma vie » reste néanmoins une référence pour comprendre tant le parcours de Sand que l’histoire sociale et intellectuelle du XIXe siècle.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 864 pages.

12. Un hiver à Majorque (récit de voyage, 1842)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le 2 novembre 1838, George Sand s’embarque pour Majorque avec ses enfants, son amant Frédéric Chopin et une domestique. La romancière en quête de solitude et de repos espère trouver sur l’île un cadre propice à l’écriture et un climat favorable à la santé fragile de son fils. Mais le séjour prend rapidement une tournure cauchemardesque : logés dans des conditions spartiates, confrontés à l’hostilité des Majorquins et aux intempéries hivernales, les voyageurs enchaînent les déboires. Après avoir tenté de s’installer dans une pension de Palma puis dans une maison de campagne, ils se réfugient dans l’ancienne chartreuse de Valldemossa. La tuberculose de Chopin s’aggrave dangereusement. Au bout de trois mois, ils doivent se résoudre à quitter précipitamment l’île, amers et déçus.

Autour du livre

L’écriture d’ « Un hiver à Majorque » débute en 1841, soit deux ans après le retour de Sand en France. La parution du livre de Bonaventure Laurens « Souvenirs d’un voyage d’art à l’île de Majorque » agit comme un déclencheur, poussant Sand à coucher sur le papier ses propres impressions. L’ouvrage paraît d’abord sous forme de trois articles dans la prestigieuse Revue des Deux Mondes, avant d’être publié en volume l’année suivante.

Le livre se situe au carrefour de plusieurs genres. S’il emprunte au récit de voyage ses descriptions de paysages et de mœurs, il s’en écarte par sa subjectivité revendiquée et son ton polémique. Sand y mêle souvenirs intimes, considérations politiques et sociales, emprunts à d’autres auteurs et digressions diverses. Cette hybridité formelle reflète la complexité de son rapport à l’île : fascination pour ses beautés naturelles mais rejet de ses habitants.

La narration alterne entre le « je » et le « nous », créant une ambiguïté sur le statut du texte. Étonnamment, Chopin n’y est jamais nommé, désigné uniquement comme « notre malade ». Les événements sont racontés rétrospectivement, avec la distance qu’autorise le temps écoulé. Sand puise dans ses souvenirs mais aussi dans des ouvrages historiques et géographiques pour nourrir son récit. Cette reconstruction mémorielle lui permet d’affirmer sa vision subjective tout en prétendant à une forme d’objectivité.

Le livre fait scandale à sa parution par ses attaques contre la population locale. Sand dépeint les Majorquins comme un peuple arriéré, superstitieux et inhospitalier. Elle raille leur dévotion religieuse, leur retard économique et culturel. Ces critiques acerbes lui valent une réponse cinglante de l’intellectuel majorquin José Maria Quadrado dans le journal La Palma qui la qualifie de « plus immoral des écrivains » et de « plus immonde des femmes ». La polémique oblige Sand à adoucir certains passages lors de la publication en volume.

Entre les lignes se dessine le portrait d’une femme en butte aux préjugés de son époque. L’hostilité que Sand rencontre à Majorque tient en partie à son statut de femme voyageant seule avec ses enfants et vivant en concubinage. Les dames de Palma la fuient comme une pestiférée, choquées par sa liberté de mœurs. À travers la description de cette société patriarcale et bigote, Sand dénonce implicitement l’oppression dont les femmes sont victimes.

« Un hiver à Majorque » connaît deux adaptations : en 1969, Jaime Camino le porte à l’écran avec Lucía Bosé dans le rôle de Sand et Christopher Sandford dans celui de Chopin. En 2013, Román Piña s’en inspire librement pour son roman « El general y la musa », qui évoque les traces laissées par le séjour des deux amants à Valldemosa.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 284 pages.