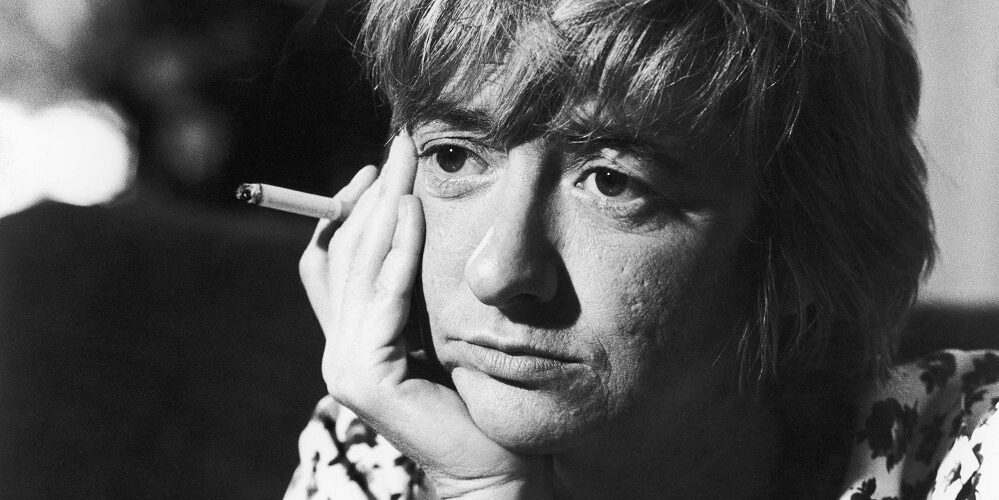

Françoise Sagan, née Françoise Quoirez le 21 juin 1935 à Cajarc dans le Lot, est une écrivaine française qui a marqué la littérature du XXe siècle. Issue d’une famille d’industriels aisés, elle connaît une scolarité mouvementée avant d’accéder à une célébrité fulgurante à seulement 18 ans avec son premier roman « Bonjour tristesse » (1954), qui fait scandale et devient un succès mondial.

Sa vie est marquée par l’amour de la vitesse, du jeu et un certain hédonisme. En 1957, elle est victime d’un grave accident de voiture qui la laisse dépendante aux médicaments et à la drogue. Elle mène une vie sentimentale tumultueuse, se mariant deux fois : d’abord avec l’éditeur Guy Schoeller (1958-1960), puis avec le mannequin Robert Westhoff (1962), dont elle a un fils, Denis.

Autrice prolifique, elle publie une vingtaine de romans, des pièces de théâtre, des nouvelles et des scénarios. Son style, qu’on appelle sa « petite musique », dépeint souvent une bourgeoisie désabusée et les tourments du cœur. Malgré ses succès littéraires (30 millions de livres vendus), elle connaît des difficultés financières en fin de vie, notamment suite à une condamnation pour fraude fiscale dans l’affaire Elf.

Recueillie par son amie et dernière compagne Ingrid Mechoulam, elle cesse d’écrire après « Le Miroir égaré » (1996). Françoise Sagan s’éteint le 24 septembre 2004 à Honfleur, laissant l’image d’une femme libre qui aura incarné l’esprit de toute une génération.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Bonjour tristesse (1954)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une villa de la Côte d’Azur, l’été 1954 s’annonce radieux pour Cécile, dix-sept ans, qui savoure ses vacances avec son père Raymond, veuf séduisant de quarante ans, et sa jeune maîtresse Elsa. La jeune fille, qui vient d’échouer au baccalauréat, goûte cette existence faite de soleil, de baignades et de soirées insouciantes. Sa propre idylle avec Cyril, un étudiant en droit de vingt-six ans, ajoute à la douceur des jours.

Ce bonheur paisible vole en éclats quand Anne, une amie de sa mère disparue, s’installe dans la villa. Cette femme cultivée et autoritaire séduit Raymond qui décide de l’épouser. Pour Cécile, c’est la fin d’un monde : Anne entend la faire étudier, limite ses sorties et menace sa relation avec Cyril. Déchirée entre son admiration pour cette femme intelligente et sa peur de perdre sa liberté, l’adolescente monte un piège qui aura des conséquences dévastatrices.

Autour du livre

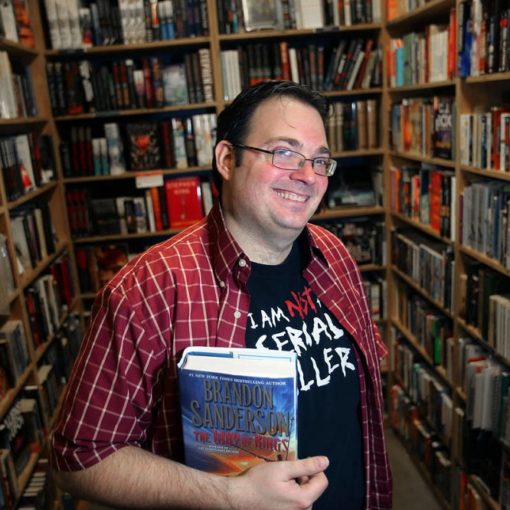

Premier roman de Françoise Sagan publié en 1954, « Bonjour tristesse » bouleverse le milieu littéraire français par sa modernité et son audace. Le titre emprunte à Paul Éluard, dont le poème « À peine défigurée » débute par les vers « Adieu tristesse/Bonjour tristesse ». Cette histoire d’une adolescente qui manipule son entourage durant un été sur la Côte d’Azur fait sensation dès sa parution.

À dix-huit ans seulement, Sagan rédige ce texte en six semaines, pendant l’été 1953. Elle le confie d’abord à Florence Malraux, puis à Colette Audry qui suggère des modifications pour rendre la fin plus énigmatique. Le 6 janvier 1954, l’autrice, encore mineure, dépose son manuscrit chez René Julliard sous son pseudonyme de Sagan – emprunté à un personnage de Proust – sur conseil de son père qui craint un possible harcèlement familial.

Le scandale qui accompagne la sortie du livre en fait immédiatement un best-seller. Dans une France d’après-guerre encore pudibonde, cette protagoniste qui vit librement sa sexualité sans culpabilité ni conséquences choque profondément. Pour séduire le public, l’éditeur René Julliard n’hésite pas à exploiter l’âge de l’autrice et fait apposer un bandeau « le diable au cœur » sur la couverture, en référence au sulfureux « Diable au corps » de Raymond Radiguet.

Les ventes atteignent 200 000 exemplaires dès la fin de l’été 1954, faisant de « Bonjour tristesse » le premier best-seller de l’après-guerre. Le succès dépasse rapidement les frontières : traduit en 23 langues, il s’écoule à plus de quatre millions d’exemplaires à travers le monde. La jeune Sagan devient en quelques mois une célébrité internationale.

« Bonjour tristesse » dépeint les tourments de l’adolescence, entre désir d’émancipation et crainte de l’avenir. La relation complexe entre Cécile et son père Raymond illustre les contradictions d’une jeunesse en quête de sens dans un monde en pleine mutation. Leur mode de vie insouciant et hédoniste se heurte à l’arrivée d’Anne, incarnation d’une morale bourgeoise qu’ils rejettent. Ce conflit entre deux visions du monde – la légèreté contre l’ordre établi – structure le récit.

La dimension psychologique du roman, particulièrement aboutie pour une écrivaine si jeune, frappe par sa justesse. Le personnage de Cécile oscille constamment entre admiration et rejet vis-à-vis d’Anne, tandis que la description de ses états d’âme révèle une grande finesse d’observation. Les critiques soulignent cette capacité précoce à saisir les nuances des sentiments et la complexité des dynamiques humaines.

Les réactions à la sortie du livre sont contrastées. Si le philosophe chrétien Gabriel Marcel condamne « l’image déshonorante de la famille française », François Mauriac qualifie l’autrice de « charmant petit monstre de dix-huit ans ». Le Vatican place l’ouvrage à l’Index, le considérant comme « un poison qui doit être tenu loin des lèvres de la jeunesse ». Pourtant, les critiques saluent majoritairement les « dons exceptionnels » et la « surprenante dextérité » de la jeune romancière. Le Prix des Critiques couronne « Bonjour tristesse » en 1954.

L’histoire connaît plusieurs adaptations au cinéma et à la télévision. La plus célèbre demeure celle d’Otto Preminger en 1958, avec Jean Seberg et David Niven dans les rôles principaux. Le roman inspire également une chanson à Alain Souchon en 2005 et fait l’objet d’une adaptation en bande dessinée par Frédéric Rébéna en 2018. Plus récemment, une nouvelle adaptation cinématographique voit le jour en 2024, avec Chloë Sevigny dans le rôle d’Anne.

Aux éditions POCKET JEUNESSE ; 160 pages.

2. La Chamade (1965)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Paris mondain des années 1960, Lucile mène une existence dorée aux côtés de Charles, un quinquagénaire fortuné qui lui offre une vie sans contraintes. À vingt-cinq ans, cette femme-enfant ne vit que pour le plaisir : longues matinées au lit, après-midis de lecture, soirées dans les restaurants chics. Charles l’aime d’un amour désintéressé, acceptant sa nature oisive sans rien exiger en retour.

Tout bascule lors d’un dîner mondain au cours duquel Lucile rencontre Antoine, un jeune éditeur qui vit lui aussi sous la protection d’une femme plus âgée. Leur attirance mutuelle se mue en passion dévorante. Ils quittent leurs amants respectifs pour vivre pleinement leur amour. Mais la bohème a ses revers : Antoine supporte mal l’oisiveté de Lucile et tente de la changer. Le rêve se fissure face aux contraintes du quotidien.

Autour du livre

Publié en 1965, « La Chamade » dépeint les milieux mondains parisiens des années 1960, un univers que Françoise Sagan connaît intimement. Dans ce sixième roman écrit à l’âge de 30 ans, Sagan structure son récit autour de trois saisons – printemps, été, automne – qui symbolisent l’éclosion, l’épanouissement puis le flétrissement de l’amour. Cette construction temporelle souligne l’inexorable progression vers une fin pressentie dès les premières pages.

La singularité du livre réside dans sa confrontation entre deux conceptions de l’amour : d’un côté l’affection paisible et confortable, de l’autre la passion dévorante mais éphémère. Le personnage de Lucile incarne cette dualité, oscillant entre son attirance pour la fougue d’Antoine et la sécurité que lui offre Charles. Sa nature profondément hédoniste la pousse à privilégier une existence insouciante, préférant « respirer le vent printanier » et « fumer le matin à jeun » plutôt que de se plier aux contraintes d’une vie active.

Sagan y aborde des thèmes controversés pour l’époque, notamment l’avortement – dix ans avant la loi Veil. La question du vieillissement transparaît également à travers le personnage de Diane, dont le « maquillage de nuit si bien étudié pour cacher les rides » illustre l’angoisse de perdre son pouvoir de séduction.

Les critiques de l’époque se montrent particulièrement sévères à la sortie du roman, certains allant jusqu’à « massacrer » l’ouvrage selon Pascal Louvrier. François Mitterrand, qui apprécie secrètement l’écrivaine, dira de Lucile qu’elle « portait sa marque de fabrication ». « La Chamade » est adapté au cinéma en 1968 par Alain Cavalier, avec Catherine Deneuve et Michel Piccoli dans les rôles principaux.

Aux éditions POCKET ; 160 pages.

3. Les Faux-Fuyants (1991)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1940, quatre privilégiés parisiens fuient l’avancée allemande dans leur rutilante Chenard et Walcker. À bord se trouvent un diplomate efféminé, un gigolo entretenu, une grande bourgeoise autoritaire et une jeune femme qui doit rejoindre son mari à New York. Le mitraillage de leur voiture par un Stuka, qui tue leur chauffeur, les force à trouver refuge dans une ferme beauceronne.

La maîtresse des lieux, qui dirige seule l’exploitation depuis que la guerre lui a pris mari et fils aîné, accueille ces réfugiés d’un nouveau genre à une condition : les citadins devront mettre la main à la pâte. S’ensuit une confrontation savoureuse entre deux mondes que tout oppose.

Autour du livre

En 1990, lors d’une convalescence au bord de la mer, Françoise Sagan écrit « Les Faux-Fuyants », un roman qui tranche avec ses œuvres précédentes par son ton résolument humoristique. Le projet naît d’une ambition particulière : faire rire ses lecteurs, car selon ses propres mots, « Beaucoup de livres m’ont émue, bien sûr, et conduite au bord des larmes. Mais il en est peu, très peu, qui m’aient fait rire aux éclats. »

La singularité de ce texte réside dans son traitement inattendu de l’exode de juin 1940. À travers une comédie de mœurs qui confronte l’aristocratie parisienne au monde paysan, Sagan livre une satire sociale mordante. Issue elle-même du milieu qu’elle dépeint, elle insuffle à son récit une autodérision savoureuse, brocardant avec malice la suffisance et la vanité de ses personnages.

Le titre lui-même recèle une double lecture : au-delà du sens premier désignant ceux qui fuient l’avancée allemande, il suggère, sans le trait d’union, le caractère factice de ces couards bien nantis. Cette dualité imprègne l’ensemble du récit, où le comique le plus désopilant côtoie la tragédie historique. Un exemple saisissant : les conversations mondaines des protagonistes se déroulent sur fond de « Trompettes de Jéricho », ces sirènes montées sur les Stukas allemands pour terroriser les populations.

Initialement conçu comme une nouvelle, « Les Faux-Fuyants » a été étoffé pour devenir un roman à part entière. Cette genèse explique peut-être sa construction ramassée et son rythme soutenu, portés par des dialogues incisifs et une narration qui évite soigneusement les clichés attendus de la confrontation ville-campagne.

Les critiques soulignent unanimement la réussite de ce pari audacieux. Charles Dantzig y voit notamment une réflexion sur le moment où il devient possible de rire d’un drame historique, tandis que d’autres saluent la capacité de Sagan à manier l’humour sans jamais tomber dans la caricature.

Aux éditions POCKET ; 192 pages.

4. Un certain sourire (1956)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1950, Dominique, étudiante à la Sorbonne, mène une existence sans relief aux côtés de Bertrand, son amant. Les cafés parisiens et les boîtes de jazz ne suffisent pas à dissiper son ennui. Sa vie bascule le jour où Bertrand lui présente son oncle Luc, un séduisant quadragénaire marié à Françoise. Entre Luc et Dominique, le désir s’installe aussitôt.

Leur attirance mutuelle les conduit à passer deux semaines ensemble à Cannes, loin de Paris. Dans la douceur méditerranéenne, ils vivent une passion intense tout en se promettant de ne pas tomber amoureux. Pourtant, au fil des jours, Dominique sent grandir en elle un sentiment qu’elle n’avait pas prévu. Le retour à Paris marque le début d’une descente douloureuse : l’indifférence de Luc et la découverte de leur liaison par Françoise confrontent la jeune femme à sa première vraie peine de cœur.

Autour du livre

Second roman de Françoise Sagan publié en 1956, « Un certain sourire » naît dans le sillage du succès retentissant de « Bonjour tristesse ». Écrit en seulement deux mois par une autrice de 19 ans, ce texte bref confirme la précocité stupéfiante de Sagan qui, sous des apparences de légèreté, cisèle un portrait sans concession de la jeunesse bourgeoise des années 1950.

Dans cette France d’après-guerre où les mœurs demeurent encore très corsetées, le récit fait scandale en mettant en scène une liaison entre une étudiante et un homme marié de quarante ans. La transgression morale se double d’une transgression sociale puisque l’amant s’avère être l’oncle du petit ami de la narratrice. La situation du quatuor amoureux permet à Sagan de disséquer avec une finesse clinique les mécanismes du désir et les jeux de pouvoir qui se nouent entre les personnages.

En contrepoint de « Bonjour tristesse », ce second opus dévoile une vulnérabilité nouvelle. La narratrice Dominique ne cherche plus à provoquer mais à comprendre ses propres contradictions. Son cynisme apparent masque mal une quête identitaire douloureuse. L’ennui existentiel qui l’étreint préfigure les questionnements de la jeunesse des années 1960, quelques mois avant que le film « Et Dieu créa la femme » ne bouleverse définitivement les codes sociaux.

Le magazine Time souligne avec acidité que « la prose de Sagan est aussi disciplinée que ses personnages ne le sont pas » et qualifie l’œuvre de « faillite spirituelle et émotionnelle ». En France, les intellectuels y voient plutôt l’expression d’une ambivalence morale caractéristique de l’existentialisme alors en vogue.

En 1958, une adaptation cinématographique américaine voit le jour, mais le scénario subit de profondes modifications pour satisfaire aux exigences morales d’Hollywood. Sagan désapprouve publiquement cette version édulcorée, et même le réalisateur Jean Negulesco reconnaît « qu’il ne reste pas grand-chose de Sagan » dans le film.

Aux éditions POCKET ; 128 pages.

5. Aimez-vous Brahms… (1959)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À l’aube des années 1960, Paule approche la quarantaine avec une certaine anxiété. Cette décoratrice d’intérieur parisienne s’accroche depuis six ans à une relation bancale avec Roger, un homme d’affaires volage qui accumule les maîtresses. Les dimanches se succèdent, mornes et identiques, entre attente du coup de fil et soirées annulées à la dernière minute.

Un jour, lors d’un rendez-vous professionnel, elle croise Simon. Ce fils de bonne famille de vingt-cinq ans s’éprend d’elle avec la fougue de sa jeunesse. D’abord réticente, Paule succombe peu à peu à ses élans passionnés et à sa tendresse. Mais l’emprise de Roger reste forte et les conventions sociales pèsent lourd sur cette idylle à contre-courant.

Autour du livre

Publié en 1959, « Aimez-vous Brahms… » est le quatrième roman de Françoise Sagan, alors âgée de seulement 24 ans. Il s’inscrit dans la lignée de « Bonjour tristesse » et confirme le talent précoce de la romancière pour dépeindre les tourments du cœur avec une sensibilité remarquable.

Le récit met en scène un triangle amoureux qui questionne les conventions sociales de l’époque, notamment à travers la différence d’âge entre Paule et Simon. La société des années 1950 tolère qu’un homme fréquente de jeunes femmes, comme le fait Roger, mais condamne une femme qui s’éprend d’un homme plus jeune. Cette double morale imprègne l’ensemble du texte et souligne le poids des conventions sur les choix amoureux.

La solitude occupe une place centrale dans ces pages. Celle de Paule, qui attend les appels téléphoniques de Roger, qui redoute les dimanches déserts, qui contemple son reflet dans le miroir avec une lucidité désabusée. L’incipit donne immédiatement le ton : « Paule contemplait son visage dans la glace et en détaillait les défaites accumulées en trente-neuf ans ». Cette femme moderne pour son époque – divorcée, indépendante financièrement, sans enfant – se heurte pourtant à la crainte universelle du temps qui passe.

Les critiques littéraires saluent majoritairement la finesse psychologique de Sagan et sa capacité à dépeindre avec justesse les relations amoureuses. Certains soulignent néanmoins le caractère quelque peu stéréotypé du milieu bourgeois parisien dépeint.

En 1961, « Aimez-vous Brahms… » est adapté au cinéma par Anatole Litvak, avec Ingrid Bergman, Yves Montand et Anthony Perkins dans les rôles principaux. Le film, qui reste très fidèle au roman, connaît un succès notable et vaut à Anthony Perkins le Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes. La musique du film, composée par Georges Auric, intègre des extraits des première et troisième symphonies de Brahms.

Aux éditions POCKET ; 128 pages.

6. Un peu de soleil dans l’eau froide (1969)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, 1969. Gilles Lantier, 35 ans, journaliste reconnu à l’AFP, traverse une profonde dépression. Malgré une vie parisienne enviable entre son métier passionnant, sa compagne mannequin et ses soirées mondaines, il ne ressent plus rien. Le diagnostic tombe : dépression nerveuse. Pour tenter de sortir de cette spirale, il part se réfugier chez sa sœur dans le Limousin, loin du tumulte de la capitale.

C’est lors d’une soirée provinciale qu’il rencontre Nathalie Sylvener, une femme mariée de la bourgeoisie locale. Entre eux, le coup de foudre est immédiat et réciproque. Nathalie n’hésite pas : elle quitte son mari et sa vie confortable pour rejoindre Gilles à Paris. Mais une fois installée dans son petit appartement, leur idylle se fissure. Gilles retrouve ses anciennes habitudes, l’alcool, les nuits blanches. Cette passion exclusive l’étouffe peu à peu. Nathalie l’avait pourtant prévenu : elle resterait jusqu’à ce qu’il lui demande de partir.

Autour du livre

Dixième roman de Françoise Sagan, « Un peu de soleil dans l’eau froide » paraît en 1969 chez Flammarion. Le titre, comme celui de « Bonjour tristesse », s’inspire d’un vers de Paul Éluard tiré du poème « Pour vivre ici » (Capitale de la douleur, 1926), dont le dernier quatrain sert d’épigraphe : « Inconnue, elle était ma forme préférée / Celle qui m’enlevait le souci d’être un homme / Et je la vois et je la perds et je subis / Ma douleur, comme un peu de soleil dans l’eau froide ».

L’action se déroule en 1967, dans une France où la dépression demeure un sujet tabou, particulièrement chez les hommes. Le terme clinique lui-même reste peu employé, remplacé par des euphémismes comme « petits problèmes », « cafard » ou « mal de vivre ». Cette pathologie, encore mal comprise à l’époque, commence tout juste à bénéficier des premiers traitements antidépresseurs. La maladie apparaît « incolore » et « innommable », générant incompréhension et malaise dans l’entourage du malade.

Pour la première fois de sa carrière, Sagan adopte le point de vue d’un narrateur masculin. Dans une interview accordée à Jacques Chancel pour l’émission Radioscopie, elle explique avoir « voulu raconter l’histoire d’un homme qui est malheureux et qui tombe sur une femme qui l’aide à vivre, lui redonne le goût de vivre, et que lui-même finit par empêcher de vivre, en la faisant se détacher d’elle-même, de lui-même, de leur amour ».

La dichotomie Paris-Province structure le récit. La capitale incarne un monde superficiel où règnent les nuits alcoolisées et la frivolité mondaine. Le Limousin représente un havre bucolique aux vertus thérapeutiques supposées. Cette opposition classique dans la littérature française prend ici une dimension psychologique : le changement géographique catalyse la transformation intérieure du protagoniste.

Le personnage de Nathalie se démarque des figures féminines habituelles de l’adultère romanesque. Loin des clichés de la maîtresse « greluche insipide », elle impressionne par sa culture, son intelligence et son intégrité. Sa liberté de ton détonne dans une société où « les femmes devaient écouter et se taire ». Son intensité passionnelle contraste avec la légèreté de Gilles, préfigurant le déséquilibre fatal de leur relation.

La critique salue majoritairement ce roman qui, sous des apparences de banalité, dissèque avec acuité les méandres du sentiment amoureux et les rapports de force entre les sexes. Plusieurs commentateurs soulignent la modernité du propos dans le contexte de l’émancipation féminine des années 1960.

Le cinéaste Jacques Deray adapte le roman à l’écran en 1971, sur un scénario de Sagan elle-même. Le film marque les débuts d’un jeune acteur prometteur : Gérard Depardieu, dans le rôle du frère de Nathalie.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 256 pages.

7. De guerre lasse (1985)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le Dauphiné, 1942. Charles Sambrat mène une existence paisible à la tête de son usine, loin des horreurs de l’Occupation. Une soirée de mai bouleverse sa routine : Jérôme, son ami de toujours, arrive sans prévenir avec Alice. Ce couple de résistants fuit Paris après le démantèlement de leur réseau.

Dès le premier soir, Charles succombe au charme d’Alice. Une passion fulgurante s’empare de lui, tandis que Jérôme mise sur cette attraction pour convaincre son ami de les aider. Entre Paris et la province, le trio s’engage dans un périlleux ballet sentimental sur fond de Résistance.

Autour du livre

Publié en 1985, « De guerre lasse » est le quinzième roman de Françoise Sagan, qu’elle dédie à son fils Denis. Loin des intrigues légères qui ont fait sa renommée, l’écrivaine inscrit cette fois son récit dans le contexte dramatique de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément en mai 1942. Le cadre historique ne sert pourtant pas de simple toile de fond : il irrigue l’ensemble de l’intrigue et confère une dimension tragique aux relations entre les personnages.

Le trio amoureux, thème de prédilection de Sagan, prend ici une coloration particulière en s’articulant autour des enjeux de la Résistance. L’opposition entre Charles Sambrat, industriel hédoniste replié dans sa zone de confort, et Jérôme, résistant idéaliste engagé corps et âme dans la lutte, transcende la simple rivalité amoureuse. Alice, personnage féminin complexe, incarne quant à elle le point de bascule entre ces deux visions antagonistes de l’existence en temps de guerre.

Sagan joue habilement sur les contrastes : d’un côté la douceur de vivre dans le Dauphiné préservé, de l’autre la violence de l’Occupation ; d’un côté la sensualité des moments volés, de l’autre l’urgence de l’engagement. Cette tension permanente structure le roman et nourrit sa progression dramatique jusqu’à son dénouement.

Les critiques littéraires soulignent majoritairement la capacité de Sagan à marier avec justesse la légèreté apparente d’une histoire d’amour et la gravité du contexte historique. Certains saluent particulièrement sa faculté à dresser des portraits psychologiques nuancés, notamment celui de Charles dont l’évolution du détachement vers l’engagement suit une trajectoire crédible. D’autres relèvent néanmoins que le traitement de la guerre comme simple cadre à une intrigue sentimentale peut paraître désinvolte au regard de la gravité des événements historiques.

« De guerre lasse » a fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 1987 par Robert Enrico, avec Nathalie Baye et Christophe Malavoy dans les rôles principaux.

Aux éditions FOLIO ; 220 pages.

8. La Femme fardée (1981)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Une croisière musicale en Méditerranée rassemble sur le Narcissus une petite société bourgeoise au début des années 1980. Clarisse Lethuillier, épouse mal-aimée d’un patron de presse de gauche, noie son désespoir dans l’alcool et cache sa beauté sous un maquillage grotesque. Son mari Éric la rabaisse sans cesse, par pure haine de classe. Le couple côtoie sur le pont des premières une galerie de personnages excentriques : la célèbre cantatrice Doriacci, un pianiste allemand, une actrice en devenir, un mystérieux commissaire-priseur ou encore un gigolo.

Les neuf jours de traversée bouleversent l’équilibre fragile de ce petit monde. Tandis qu’Éric s’affiche avec la jeune Olga Lamouroux, Clarisse trouve un allié inattendu en la personne de Julien Peyrat, le commissaire-priseur aux activités douteuses. Leur histoire d’amour naissante fascine les autres passagers qui, entre deux concerts et quelques coupes de champagne, prennent fait et cause pour cette femme brisée en quête de renaissance.

Autour du livre

Publié en 1981, « La Femme fardée » tranche dans la bibliographie de Françoise Sagan par son ampleur inhabituelle – plus de 500 pages contre 200 en moyenne pour ses autres romans. Cette dimension lui permet de déployer une galerie de personnages finement ciselés qui évoluent dans le cadre luxueux du paquebot Narcissus, nom emblématique pour un microcosme où règnent les apparences.

Le choix du huis clos maritime, qui rappelle « Mort sur le Nil » d’Agatha Christie, sert de catalyseur aux interactions entre les passagers de la classe « Luxe ». Dans cette société artificielle qui navigue entre Portofino, Porto-Vecchio, Capri, Syracuse, Carthage, Alicante et Palma, la musique classique et l’opéra scandent le rythme des journées. Les airs du « Trouvère » de Verdi et du « Clair de Lune » de Debussy accompagnent les intrigues qui se nouent sur le pont supérieur.

La temporalité resserrée – dix jours de navigation – intensifie les rapports entre les personnages et précipite les révélations. Les escales, pourtant prestigieuses, restent délaissées par les passagers, soulignant l’aspect factice de ce voyage où l’essentiel se joue dans les interactions sociales plutôt que dans la découverte des lieux. Chaque personnage porte un masque, une façade soigneusement élaborée qui se fissure au fil des jours en mer. La croisière devient ainsi le théâtre d’un progressif « démaquillage » des âmes.

Les critiques saluent majoritairement ce roman considéré comme le grand retour de Sagan. Emily Barnett du magazine Les Inrockuptibles y voit « la Sagan solaire des grands jours, ex-charmant petit monstre à la plume virevoltante, insolente, aérienne, sensualiste ».

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 552 pages.

9. Des bleus à l’âme (1972)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, début des années 1970. Sébastien et Éléonore van Milhem, un frère et une sœur suédois à l’aube de la quarantaine, s’installent dans un modeste meublé de la capitale. Beaux, blonds et désargentés, ils mènent une existence oisive en ignorant avec superbe toute forme de travail. Pour survivre, ils comptent sur leur charme naturel et leur art consommé de la séduction auprès des nantis. Nora, une riche Américaine d’âge mûr, tombe rapidement sous le charme de Sébastien tandis qu’Éléonore s’ennuie dans leur petit appartement.

Les jours s’écoulent entre dîners mondains et soirées dans les boîtes de nuit parisiennes. Robert, un impresario influent, présente à Éléonore le jeune premier du cinéma français Bruno Raffet. Une liaison s’amorce. Mais derrière leur désinvolture apparente et leur cynisme affiché, le duo fraternel cache une profonde mélancolie. Leur mode de vie parasitaire finira par avoir des conséquences dramatiques sur leur entourage.

Autour du livre

En 1972, dix-huit ans après le succès retentissant de « Bonjour tristesse », Françoise Sagan publie « Des bleus à l’âme », un texte hybride qui oscille entre roman et essai. Elle y reprend les personnages d’Éléonore et Sébastien van Milhem, le duo fraternel de sa pièce de théâtre « Château en Suède » (1960), pour les transplanter dans le Paris des années 1970.

La singularité de cette œuvre réside dans sa construction atypique : Sagan alterne les chapitres de fiction pure avec des réflexions personnelles où elle commente l’histoire en train de s’écrire. Cette mise en abyme lui permet d’aborder frontalement ses doutes d’écrivaine, ses relations tumultueuses avec les critiques et les médias, ainsi que sa vision acerbe de la société post-68. Le texte prend alors la forme d’une confession à peine voilée, où l’autrice de 37 ans livre un regard lucide sur sa notoriété et son image publique.

La genèse du livre s’étend sur une année entière, de mars 1971 à avril 1972, avec une interruption de six mois dans l’écriture. Cette discontinuité transparaît dans le texte même, où Sagan n’hésite pas à interpeller directement son lecteur pour commenter ses choix narratifs ou confesser ses difficultés à faire avancer l’intrigue.

La critique salue majoritairement l’audace formelle de ce roman-essai. Maurice Bruézière y voit une « autocritique sincère parce que dépourvue de vaine sévérité ». D’autres commentateurs soulignent la pertinence des observations sociologiques de Sagan sur son époque, notamment ses prédictions visionnaires concernant l’évolution politique de la France.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 192 pages.

10. Le Garde du cœur (1968)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Hollywood des années 1960, Dorothy Seymour mène une existence confortable de scénariste à succès. À quarante-cinq ans, cette ancienne actrice savoure sa liberté de femme divorcée entre soirées mondaines et liaisons sans attaches. Sa route croise celle de Lewis Miles lors d’un accident : le jeune homme se jette sous les roues de la Jaguar conduite par Paul Brett, son amant du moment. Par compassion, Dorothy propose à Lewis de l’héberger le temps de sa convalescence.

Les semaines passent et Lewis s’installe dans la vie de Dorothy. Sa présence devient peu à peu envahissante, presque maladive. Il développe pour elle une tendresse excessive, un besoin obsessionnel de la protéger. Cette relation ambiguë s’immisce dans l’intimité de Dorothy et Paul. Un étrange trio se forme, jusqu’à ce que la possessivité de Lewis prenne un tour plus sombre : plusieurs morts suspectes surviennent dans l’entourage de Dorothy.

Autour du livre

Publié en 1968 chez Julliard, « Le Garde du cœur » marque un changement dans la bibliographie de Sagan. L’action se déroule à Hollywood, cadre inhabituel pour l’écrivaine française qui délaisse exceptionnellement les décors parisiens. Cette incursion dans l’univers californien permet à Sagan de dépeindre le monde désabusé du cinéma américain des années 1960, peuplé de scénaristes, d’acteurs et de producteurs.

L’originalité du roman réside dans son mélange des genres : ce qui commence comme une histoire d’amour atypique glisse progressivement vers le thriller psychologique. La relation platonique entre Dorothy et Lewis transcende les schémas classiques des romans de Sagan. Si l’on retrouve le thème récurrent de l’écart d’âge entre les protagonistes, présent notamment dans « Aimez-vous Brahms… », la dynamique est ici singulièrement différente : la tendresse maternelle se mue en une emprise psychologique dérangeante.

L’amoralité, thème cher à Sagan, atteint dans ce roman une dimension nouvelle. Dorothy, comme beaucoup d’héroïnes saganiennes, revendique sa liberté de mœurs et son droit à la futilité. Mais sa complaisance face aux actes criminels de Lewis pousse le concept d’amoralité à son paroxysme. Le roman interroge ainsi les limites du compromis moral : jusqu’où peut-on accepter l’inacceptable au nom de l’attachement ?

Charles Dantzig, dans son émission « Personnages en personne » sur France Culture, établit un parallèle entre Dorothy Seymour et Dorothy Parker, figure emblématique de la « Génération perdue » américaine. Les critiques saluent particulièrement la façon dont Sagan parvient à maintenir une légèreté de ton tout en traitant de sujets sombres, contraste saisissant entre l’apparente frivolité des personnages et la gravité de leurs actes.

Aux éditions POCKET ; 160 pages.