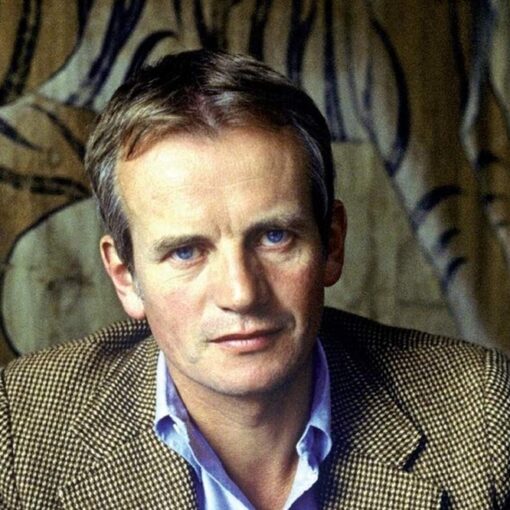

Éric-Emmanuel Schmitt est un écrivain et dramaturge franco-belge né le 28 mars 1960 à Sainte-Foy-lès-Lyon. Issu d’une famille de sportifs (ses parents étaient professeurs d’éducation physique), il suit un brillant parcours académique qui le mène à l’École normale supérieure. Il devient agrégé de philosophie en 1983 et soutient une thèse sur Diderot en 1987.

Après quelques années d’enseignement universitaire, sa carrière prend un tournant décisif en 1994 avec le succès de sa pièce « Le Visiteur », qui remporte trois Molières. Dès lors, il se consacre entièrement à l’écriture. Son œuvre, traduite dans plus de cinquante pays, est particulièrement diverse : théâtre, romans, nouvelles, récits autobiographiques. Il est notamment connu pour son « Cycle de l’Invisible », une série d’œuvres évoquant les grandes religions, dont « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran » (2001) et « Oscar et la dame rose » (2002).

Une expérience mystique vécue en 1988 dans le désert du Hoggar marque durablement sa vie et son œuvre. Installé à Bruxelles depuis 2002, il acquiert la nationalité belge en 2008. Membre de l’Académie Goncourt depuis 2016, il poursuit une carrière prolifique d’écrivain tout en s’investissant dans d’autres domaines artistiques comme le cinéma et le théâtre, où il officie également comme réalisateur et comédien.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. La Part de l’autre (2001)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le 8 octobre 1908, Adolf Hitler se présente au concours d’entrée de l’École des Beaux-Arts de Vienne. Ce jour-là, deux destins s’écrivent en parallèle : celui du jeune homme recalé qui deviendra le dictateur que l’Histoire a retenu, et celui d’Adolf H., admis à l’école, qui s’épanouira comme artiste.

Le premier, humilié par son échec, survit d’expédients dans les rues de Vienne. La Grande Guerre révèle sa véritable nature : galvanisé par la violence des combats, il y trouve sa vocation. L’effondrement de l’Allemagne en 1918 nourrit sa haine et son antisémitisme, le propulsant vers le pouvoir et l’horreur. Le second prend un chemin opposé : soigné par Freud, il surmonte ses démons intérieurs, rejoint les cercles artistiques parisiens, connaît l’amour auprès d’une Juive et termine sa vie entouré de ses petits-enfants en Californie.

Autour du livre

Les amis d’Éric-Emmanuel Schmitt tentent de le dissuader d’écrire sur Hitler, craignant qu’associer son nom à cette figure ne compromette sa carrière. Pourtant, l’ambition n’est pas de réhabiliter le dictateur mais de comprendre comment un être humain peut basculer dans l’horreur.

La construction en miroir permet d’éviter l’écueil d’une simple biographie romancée. À travers Adolf H., Schmitt dessine le portrait d’un homme qui affronte ses démons – notamment grâce à Freud – plutôt que de les laisser le consumer. Cette mise en parallèle soulève des questions essentielles sur le libre arbitre : sommes-nous prédestinés ou nos choix déterminent-ils qui nous devenons ? L’auteur penche clairement pour la seconde option, montrant comment les décisions quotidiennes, même minimes, façonnent une personnalité.

Le journal de l’écriture, publié en postface, révèle la tension mentale extrême endurée par Schmitt durant la rédaction. S’immerger dans la psyché d’Hitler l’a parfois fait craindre pour son propre équilibre. Cette confession inhabituelle éclaire le défi éthique et psychologique que représente la tentative de comprendre – sans excuser – l’un des plus grands criminels de l’Histoire.

La réception confirme la pertinence du pari : « La Part de l’autre » devient l’ouvrage le plus lu de Schmitt. En refusant de diaboliser Hitler pour mieux saisir les mécanismes qui conduisent au mal, le romancier rappelle que les monstres ne naissent pas monstres – ils le deviennent par leurs choix. Cette leçon résonne d’autant plus fort aujourd’hui : face à la montée des extrémismes, Schmitt invite à la vigilance en montrant comment l’ordinaire peut basculer dans l’extraordinaire.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 503 pages.

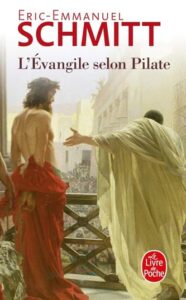

2. L’Évangile selon Pilate (2000)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les jardins de Gethsémani, Yéchoua (Jésus) attend son arrestation. À travers un long monologue intérieur, il se remémore son parcours : son enfance en Galilée, sa vie de charpentier, sa rencontre avec Jean-Baptiste qui le désigne comme le Messie. Malgré ses doutes, il finit par accepter ce rôle et se met à prêcher l’amour et le pardon, accomplissant des miracles sans vraiment le vouloir. Cette première partie du roman s’achève au moment où les soldats viennent l’arrêter.

La seconde partie adopte le point de vue de Ponce Pilate, préfet romain de Judée, à travers les lettres qu’il écrit à son frère Titus. Après avoir ordonné la crucifixion de Yéchoua sous la pression des autorités juives, Pilate se retrouve confronté à un événement inexplicable : le corps du supplicié a disparu. Commence alors une enquête pour retrouver le cadavre et comprendre ce qui s’est passé. Entre les rumeurs de résurrection et l’influence grandissante de sa femme Claudia, convertie aux idées du prophète, Pilate voit ses certitudes vaciller.

Autour du livre

La démarche d’Éric-Emmanuel Schmitt se démarque de la simple réécriture des Évangiles – sept années de documentation ont précédé la rédaction. Le choix des noms araméens (Yéchoua, Yehoûdâh) plutôt que leurs équivalents latins crée une distance salutaire avec les clichés religieux. Cette volonté d’authenticité historique se double d’une liberté créatrice qui renouvelle la perception des personnages : Judas n’apparaît plus comme un traître mais comme le disciple préféré de Jésus, tandis que Pilate échappe à sa caricature d’administrateur cynique.

La construction en deux parties distinctes permet une confrontation saisissante des points de vue. Le prologue épouse la conscience tourmentée de Yéchoua, ses doutes, son refus initial de la messianité. L’enquête épistolaire menée par Pilate transforme ensuite le mystère de la résurrection en une sorte de polar théologique où la raison se heurte à l’inexplicable. Cette structure originale interroge les fondements mêmes de la foi à travers le cheminement de deux hommes : l’un qui accepte progressivement son destin divin, l’autre qui voit ses certitudes philosophiques s’effriter.

Un incident singulier a marqué la genèse du texte : le vol du manuscrit original, fruit de dix années de travail. Cette mésaventure, relatée dans le « Journal d’un roman volé » qui clôt l’ouvrage, a contraint Schmitt à tout réécrire – épreuve dont il a fait une force en approfondissant sa réflexion sur la nature de la foi.

L’adaptation théâtrale créée en 2004 au théâtre Montparnasse confirme la puissance dramatique du texte. La mise en scène de Christophe Lidon, avec Jacques Weber dans le rôle de Pilate, a donné une nouvelle dimension à cette méditation sur le doute et la croyance. Le texte des deux pièces tirées du roman (« La Nuit des oliviers » et « L’Évangile selon Pilate ») a été publié sous le titre « Mes évangiles ».

Sélectionné pour le Prix Interallié et le Prix du grand roman de l’Académie française en 2000, « L’Évangile selon Pilate » a suscité des réactions contrastées. Si certains critiques saluent la modernité du propos et la profondeur de la réflexion spirituelle, d’autres s’interrogent sur la légitimité d’une telle réécriture des textes sacrés. Cette controverse témoigne de la capacité du livre à interpeller aussi bien les croyants que les non-croyants sur leur rapport à la foi.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 288 pages.

3. Ulysse from Bagdad (2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Irak de Saddam Hussein au début des années 2000, Saad Saad mène une vie d’étudiant en droit à Bagdad, entouré de sa famille et de sa fiancée Leïla. Son prénom, qui signifie « espoir » en arabe et « triste » en anglais, préfigure le destin qui l’attend. La guerre éclate, l’embargo étouffe le pays, les bombes américaines s’abattent sur la ville. En quelques mois, il perd son père, plusieurs beaux-frères et Leïla, pulvérisée avec son immeuble.

Poussé par sa mère à fuir ce chaos, Saad décide de rejoindre l’Angleterre pour y trouver du travail et soutenir financièrement les siens. Sans papiers ni argent, il entame une traversée périlleuse : Le Caire, Malte, la Sicile, la France… À chaque étape, il affronte les passeurs, la police, les centres de rétention. Le fantôme de son père l’accompagne dans cette errance, avec qui il dialogue sur le sens de la vie et des frontières.

Autour du livre

« Ulysse from Bagdad » se démarque par sa réécriture moderne du mythe d’Ulysse, transposé dans le contexte de l’immigration clandestine. Les références à l’Odyssée d’Homère s’entrelacent naturellement avec le récit : Saad affronte son Cyclope sous les traits d’un geôlier, les sirènes se transforment en rockeuses, tandis qu’une Calypso sicilienne du nom de Vittoria recueille le héros sur une plage, « telle Nausicaa découvrant Ulysse nu entre les roseaux ».

La présence du père défunt qui accompagne Saad tout au long de son périple apporte une dimension philosophique et poétique au récit. Ces dialogues entre père et fils alternent entre humour et gravité, réflexions existentielles et sagesse orientale. Le père s’exprime dans un langage délibérément ampoulé, appelant son épouse « ma fontaine de fertilité » et ses enfants « la chair de ma chair, le sang de mon sang, la sueur des étoiles ».

Publié en 2008, ce livre anticipait la crise migratoire qui allait secouer l’Europe quelques années plus tard. La description des centres de rétention, des passeurs, des traversées périlleuses en Méditerranée résonne aujourd’hui avec une acuité particulière. Schmitt interroge la notion même de frontières, questionnant leur légitimité à travers les conversations entre Saad et divers personnages, notamment un douanier italien qui développe une théorie sur leur élargissement.

L’ambivalence du prénom du protagoniste – Saad signifiant « espoir » en arabe et évoquant « sad » (triste) en anglais – symbolise la dualité de son destin de migrant, suspendu entre l’espérance d’une vie meilleure et la tristesse du déracinement. Cette tension imprègne l’ensemble du récit, les moments de désespoir alternent avec des lueurs d’humanité et de solidarité.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 288 pages.

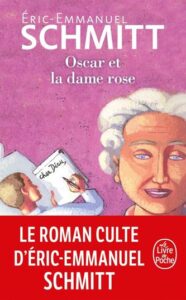

4. Oscar et la dame rose (2002)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Oscar, dix ans, vit à l’hôpital des enfants où il lutte contre une leucémie. Après l’échec de sa greffe de moelle osseuse, il comprend qu’il va mourir, même si personne n’ose le lui dire directement. Ses parents, désemparés, peinent à affronter la situation tandis que le personnel médical reste distant.

Seule Mamie Rose, une bénévole en blouse rose qui rend visite aux enfants malades, ose lui parler sans détour. Cette ancienne catcheuse autoproclamée propose à Oscar d’écrire chaque jour une lettre à Dieu et lui suggère un jeu : vivre chaque journée comme si elle représentait dix années de vie. À travers douze lettres, Oscar raconte son quotidien à l’hôpital, sa romance avec la mystérieuse Peggy Blue, ses amitiés avec Popcorn ou Einstein, et ses réflexions sur l’existence.

Autour du livre

Troisième volet du « Cycle de l’invisible » après « Milarepa » et « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran », « Oscar et la dame rose » aborde le christianisme avec une simplicité désarmante. Cette histoire d’un enfant mourant écrivant à Dieu aurait pu sombrer dans le pathos. Pourtant, la force du texte réside dans sa capacité à traiter des sujets graves – la maladie, la mort, la foi – avec une légèreté surprenante et un humour salvateur.

L’Académie de Médecine a distingué ce livre en lui décernant le prix Hamburger, soulignant sa contribution à l’humanisation de l’hôpital. Les médecins ont d’ailleurs joué un rôle clé dans sa diffusion initiale, l’achetant par dizaines pour le distribuer à leur personnel soignant et à certains patients.

Le succès s’étend rapidement aux jeunes lecteurs : des enfants de dix ans se l’approprient et le recommandent à leurs parents et grands-parents, créant un phénomène transgénérationnel rare. Cette résonance universelle mène à plusieurs adaptations théâtrales marquantes. Danielle Darrieux incarne d’abord Mamie Rose en 2003 et reçoit le Molière de la meilleure comédienne. Anny Duperey et Judith Magre reprennent ensuite le rôle en France, tandis que Jacqueline Bir et Rita Lafontaine le portent respectivement en Belgique et au Québec. En 2009, Michèle Laroque prête ses traits à l’ex-catcheuse dans l’adaptation cinématographique.

Les critiques saluent particulièrement la manière dont cette correspondance avec Dieu évite les écueils du prosélytisme. Mamie Rose ne cherche pas à convertir Oscar, mais témoigne simplement de sa foi. Cette approche philosophique accessible permet d’aborder des questions existentielles fondamentales à hauteur d’enfant, sans jamais tomber dans la simplification excessive.

En un format volontairement court – à peine cent pages – Éric-Emmanuel Schmitt parvient à déployer une réflexion profonde sur l’acceptation de la maladie et de la mort. La métaphore des douze jours valant chacun dix années offre une perspective saisissante sur le temps qui passe et la valeur de chaque instant. Cette conception du temps, centrale dans « Oscar et la dame rose », résonne particulièrement chez les lecteurs confrontés à la maladie ou à la perte.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 96 pages.

5. L’Enfant de Noé (2004)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1942, Joseph Bernstein, un jeune garçon juif de sept ans originaire de Bruxelles, se trouve séparé de ses parents menacés de déportation. D’abord confié à la comtesse de Sully, il trouve refuge à la Villa Jaune, un pensionnat dirigé par le père Pons. Dans cet établissement catholique où se cachent d’autres enfants juifs, Joseph se lie d’amitié avec Rudy, un adolescent qui devient son « parrain ».

Le père Pons n’est pas un prêtre ordinaire. La nuit, dans une crypte secrète sous la chapelle, il collectionne et étudie objets et textes du judaïsme. Tel Noé sauvant les espèces du déluge, il préserve la culture d’un peuple menacé d’extinction. Entre Joseph et lui naît une relation singulière, faite d’échanges sur leurs religions respectives et de réflexions sur ce qui les rapproche plutôt que ce qui les sépare.

Autour du livre

Quatrième volet du « Cycle de l’invisible », « L’Enfant de Noé » s’inscrit dans une série d’œuvres dans lesquelles Éric-Emmanuel Schmitt interroge les grandes religions, après « Milarepa » consacré au bouddhisme, « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran » à l’islam, et « Oscar et la dame rose » au christianisme.

Le livre puise son inspiration dans l’histoire vraie de l’abbé Joseph André, vicaire de l’église Saint-Jean Baptiste de Namur, qui sauva de nombreux enfants juifs pendant l’Occupation. Cette figure historique se transforme sous la plume de Schmitt en père Pons, personnage complexe qui ne se contente pas de protéger des vies mais s’attache à préserver une culture menacée d’extinction. Sa démarche singulière – collecter et étudier les objets rituels du judaïsme dans une crypte secrète – donne au récit sa profondeur métaphysique.

Les dialogues entre Joseph et le père Pons constituent le cœur philosophique du texte. Leurs échanges sur le respect et l’amour, sur les différences entre judaïsme et christianisme, débouchent sur des réflexions saisissantes comme celle du prêtre qui se demande si « les chrétiens ne sont pas seulement des juifs sentimentaux ». Cette méditation sur les liens entre les deux religions évite l’écueil du manichéisme grâce au regard candide de l’enfant narrateur.

La dimension allégorique du titre prend tout son sens dans l’épilogue. Joseph adulte, confronté au conflit israélo-palestinien, perpétue le geste du père Pons en commençant sa propre collection d’objets menacés. Cette transmission du flambeau élargit la portée du livre : il ne s’agit plus seulement de témoigner d’une période historique mais d’interroger la permanence des persécutions religieuses et culturelles.

Les critiques saluent majoritairement la sobriété du traitement d’un sujet aussi grave. Certains regrettent néanmoins la brièveté du texte qui ne permet pas d’approfondir tous les aspects abordés. D’autres pointent des personnages parfois schématiques, comme cette pharmacienne résistante surnommée « Sacrebleu » qui incarne peut-être trop parfaitement la figure du Juste. Mais ces réserves n’entament pas la force d’un message humaniste qui résonne particulièrement dans notre époque troublée par les conflits religieux.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 128 pages.

6. Félix et la source invisible (2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le quartier populaire de Belleville, Fatou illumine le quotidien des habitués de son bistrot « Au boulot ». Cette mère célibataire d’origine sénégalaise élève seule son fils Félix, 12 ans, dans une ambiance joyeuse où défilent des personnages pittoresques : une prostituée au grand cœur, un épicier philosophe, un client qui apprend chaque jour une page du dictionnaire.

L’équilibre de cette petite communauté vole en éclats quand Fatou découvre qu’elle ne peut pas acquérir le commerce voisin à cause d’anciennes dettes dont elle ignorait l’existence. Ce coup du sort la précipite dans une dépression sévère et le mutisme.

Pour guérir sa mère, Félix multiplie les tentatives : médecins, médicaments, puis marabouts appelés à la rescousse par son oncle venu du Sénégal. L’arrivée providentielle de son père, un certain Saint-Esprit qu’il n’avait jamais connu, va les conduire dans un voyage salvateur sur les terres africaines où Fatou a grandi.

Autour du livre

« Félix et la source invisible » s’inscrit dans le « Cycle de l’invisible », une série de huit récits indépendants qui interrogent différentes spiritualités. Après le bouddhisme tibétain avec « Milarepa », l’islam soufi dans « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran », le christianisme à travers « Oscar et la dame rose » et le judaïsme dans « L’Enfant de Noé », Éric-Emmanuel Schmitt aborde ici l’animisme africain.

La force du texte réside dans sa capacité à mêler harmonieusement le quotidien d’un quartier parisien multiculturel et les traditions séculaires africaines. La galerie des personnages secondaires, loin des clichés attendus, insuffle une dimension sociale au récit : Madame Simone, prostituée transsexuelle au grand cœur, Robert Larousse qui mémorise le dictionnaire page par page, ou encore Monsieur Sophronidès le philosophe de comptoir. Chacun apporte sa pierre à l’édifice narratif sans jamais tomber dans la caricature.

La maladie mentale occupe une place centrale dans la narration. La dépression de Fatou, décrite sans pathos ni sensationnalisme, met en lumière les limites de la médecine occidentale face à certains maux de l’âme. Schmitt suggère avec tact que la guérison peut parfois nécessiter un retour aux origines, une reconnexion avec son histoire personnelle.

Dans sa dimension philosophique, le livre questionne la coexistence possible entre modernité urbaine et croyances traditionnelles. La figure du féticheur Papa Loum, qui explique à Félix ce qu’il peut percevoir de l’invisible, incarne cette sagesse ancestrale qui dialogue avec le monde contemporain. Franz-Olivier Giesbert, dans Le Point, souligne d’ailleurs la dimension « féerique » du récit, tandis que le site Atlantico salue une « très belle fable au service de la foi ».

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 192 pages.

7. La traversée des temps – Paradis perdus (2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Beyrouth, de nos jours, un homme sort d’un long sommeil dans une grotte. Noam est né il y a 8000 ans, au Néolithique, dans un village au bord d’un immense lac. Fils du chef Panoam, il découvre peu à peu les secrets et les manipulations qui agitent sa communauté, puis tombe amoureux de l’énigmatique Noura.

Alors que les eaux du lac montent inexorablement, Noam pressent une catastrophe imminente. Entouré de son oncle Barak et du guérisseur du village, il tente de sauver les siens du déluge qui menace. Cette épreuve le marquera d’un sceau surnaturel : devenu immortel, il traversera les âges jusqu’à notre époque, où il entreprend de coucher son histoire sur le papier.

Autour du livre

Trente années de recherches et de documentation sous-tendent ce projet titanesque d’Éric-Emmanuel Schmitt. « Paradis perdus » inaugure une fresque romanesque en huit tomes qui ambitionne de retracer l’histoire de l’humanité, depuis le Néolithique jusqu’à notre époque contemporaine. Les sept autres volumes s’intituleront « La Porte du ciel », « Soleil sombre », « La Lumière du bonheur », « Les Deux Royaumes », « La Mystification », « Le Temps des conquêtes » et « Révolutions ».

La force de ce premier opus réside dans sa capacité à entremêler plusieurs niveaux de lecture. À travers le prisme d’une catastrophe naturelle préhistorique, Schmitt propose une relecture du mythe biblique du Déluge, tout en tissant des liens avec les préoccupations écologiques actuelles. Cette triple temporalité – préhistorique, mythologique et contemporaine – permet d’éclairer les choix qui ont conduit l’humanité à s’éloigner progressivement de la nature.

Les personnages secondaires apportent une profondeur significative au récit : Barak, « colosse au cœur tendre », incarne une philosophie épicurienne en harmonie avec la nature, tandis que le guérisseur Tibor représente la transmission des savoirs ancestraux. Le personnage de Derek, antagoniste principal qui deviendra immortel comme Noam, symbolise la soif de pouvoir et la perte du sens des limites.

Cette saga s’inscrit dans la lignée des grands ouvrages qui questionnent notre rapport à l’histoire, comme « Sapiens » de Yuval Noah Harari, tout en empruntant aux techniques narratives d’Alexandre Dumas. Les notes de bas de page, qui émaillent le récit des observations du Noam contemporain, créent un dialogue constant entre passé et présent sans alourdir la narration. À travers ce dispositif original, Schmitt aborde des thématiques universelles : les mutations sociétales, l’émergence des inégalités lors de la sédentarisation, la façon dont les mythes fondateurs se construisent à partir d’événements réels.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 608 pages.

8. Lorsque j’étais une œuvre d’art (2002)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À vingt ans, Tazio Firelli ne supporte plus sa vie. Cadet des célèbres jumeaux Firelli, adulés dans le monde entier pour leur beauté, il se sent transparent, laid, raté. Au moment où il s’apprête à se jeter d’une falaise, Zeus-Peter Lama, un artiste contemporain excentrique et mégalomane, l’intercepte et lui propose un marché : le transformer en œuvre d’art vivante.

Séduit par cette promesse de renaissance, Tazio signe un contrat qui le dépossède de son corps et de sa liberté. Rebaptisé « Adam bis », il subit plusieurs opérations chirurgicales qui métamorphosent son apparence. Il devient alors une sculpture humaine, propriété de son créateur, exposée dans les musées et convoitée par les collectionneurs. Mais sa rencontre avec Fiona, fille d’un peintre non-conformiste, lui ouvre les yeux sur sa condition d’esclave moderne et déclenche sa rébellion.

Autour du livre

« Lorsque j’étais une œuvre d’art » embrasse des éléments de plusieurs traditions littéraires. La trame principale revisite le mythe de Faust, avec Zeus-Peter Lama dans le rôle de Méphistophélès moderne. Les parallèles avec « Frankenstein » de Mary Shelley s’imposent également, notamment dans la métamorphose physique du protagoniste et les questions éthiques qu’elle soulève. Cette filiation avec les grands récits de transformation et de pacte diabolique s’inscrit dans une réflexion contemporaine sur les dérives de l’art et la marchandisation du corps humain.

La dimension satirique occupe une place centrale. La caricature du milieu de l’art contemporain se cristallise dans le personnage de Zeus-Peter Lama, artiste mégalomane qui « ne fait pas sa carrière dans son atelier mais dans les médias ». À travers lui, Schmitt épingle le snobisme et la superficialité d’un certain art-spectacle où la provocation et le marketing priment sur la création véritable. Le contraste avec le personnage d’Hannibal, peintre aveugle qui « peint l’invisible », souligne cette critique d’un art dévoyé par l’argent et la célébrité.

Les thèmes de l’identité et de l’aliénation traversent l’ensemble du texte. La transformation de Tazio en Adam bis pose la question fondamentale de ce qui constitue l’humanité : le corps, la conscience ou le regard des autres ? En refusant de décrire précisément l’apparence de sa créature, Schmitt laisse à chaque lecteur la liberté d’imaginer cette monstruosité, renforçant ainsi la réflexion sur nos critères de beauté et de normalité.

Le contexte de parution en 2002 donne une résonance particulière à cette critique de la société du spectacle et du culte des apparences. À une époque où le body art et la chirurgie esthétique repoussent les limites de la modification corporelle, cette fable sur la déshumanisation par l’art soulève des questions éthiques majeures. La mention d’artistes comme Orlan, qui utilise son propre corps comme matériau, ancre le récit dans les débats artistiques de son temps.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 256 pages.

9. La Femme au miroir (2011)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« La Femme au miroir » trace le portrait de trois héroïnes que tout sépare, sauf leur prénom et leur soif de liberté. Anne vit à Bruges au XVIe siècle. Le jour de ses noces, elle s’enfuit dans la forêt où elle développe des dons mystiques qui inquiètent son entourage. Quatre siècles plus tard à Vienne, Hanna étouffe dans son mariage parfait avec un aristocrate. Elle trouve son salut dans la psychanalyse, alors balbutiante. De nos jours à Hollywood, la star Anny Lee accumule les excès pour fuir son malaise existentiel.

Chacune se heurte aux conventions de son temps. Anne brave l’autorité religieuse en vivant sa spiritualité hors des sentiers battus. Hanna scandalise la bonne société viennoise en consultant un disciple de Freud. Anny déjoue les plans de son agent qui veut faire d’elle une icône glamour. Par un jeu subtil de miroirs et d’échos, leurs trajectoires finissent par se rejoindre.

Autour du livre

Sous son apparente simplicité, « La Femme au miroir » déploie une réflexion philosophique sur la conscience et la condition féminine à travers les âges. Le thème du miroir traverse chaque destin comme un fil conducteur : miroir brisé d’Anne lors de sa fuite, reflet insatisfaisant d’Hanna qui refuse de se conformer aux conventions de son époque, image publique déformée d’Anny qui se perd dans les excès.

Schmitt manie trois styles d’écriture distincts qui épousent chaque époque. Pour Anne, une narration teintée de mysticisme évoque la grâce et le rapport à la nature. Les tourments d’Hanna se révèlent à travers une correspondance qui nous plonge dans l’intimité de ses pensées, tandis que le récit d’Anny adopte un rythme contemporain, plus nerveux. Cette construction en triptyque permet d’alterner les atmosphères et de maintenir l’intérêt jusqu’à la révélation finale qui unit ces trois destins.

La dimension féministe se dessine sans militantisme appuyé. Chaque héroïne incarne une forme de résistance propre à son temps : Anne trouve refuge dans un béguinage, l’une des premières communautés féministes de l’histoire. Hanna s’émancipe grâce à la psychanalyse naissante. Anny tente d’échapper aux diktats d’Hollywood.

Le succès critique du livre s’est traduit par l’obtention du Prix Agrippa-d’Aubigné en 2012, qui récompense les œuvres défendant la liberté de conscience. Les traductions dans douze langues, dont l’anglais américain et le chinois mandarin, témoignent de l’universalité de ces questionnements sur l’identité féminine et la quête d’authenticité.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 480 pages.

10. Les Perroquets de la place d’Arezzo (2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un quartier cossu de Bruxelles, la place d’Arezzo abrite une curieuse population : des perroquets échappés de leurs cages qui ont fait des arbres leur royaume. Sous leurs cris incessants se joue une comédie humaine où s’agitent bourgeois, artistes et petites gens.

Un matin, tous les riverains reçoivent une mystérieuse lettre : « Ce mot simplement pour te signaler que je t’aime. Signé : tu sais qui. » Cette déclaration anonyme agit comme un détonateur. Les réactions en chaîne se multiplient, dévoilant peu à peu les secrets intimes de chacun. Du politicien obsédé par le sexe à la fleuriste acariâtre, de l’écrivain à succès au séduisant jardinier, du couple gay aux libertins assumés – tous voient leur vie bouleversée par ces quelques mots.

À travers cette mosaïque de personnages, c’est toute une galerie de comportements amoureux qui se dessine. Les couples se font et se défont au rythme des révélations, tandis que le mystérieux corbeau – ou est-ce une colombe ? – poursuit son œuvre.

Autour du livre

À travers les histoires croisées des habitants de la place d’Arezzo, ce pavé de 792 pages se lit comme une radiographie des mœurs amoureuses et sexuelles de notre époque. La construction progressive dévoile d’abord une galerie de personnages avant de broder les liens qui les unissent, créant ainsi une mosaïque sociale où chaque protagoniste incarne une facette différente de la sexualité contemporaine.

Les 150 premières pages peuvent dérouter : elles présentent successivement la trentaine de personnages sans établir immédiatement les connections entre eux. Cette architecture exige du lecteur un effort initial de mémorisation, compensé ensuite par la dimension chorale qui prend tout son sens quand les destins commencent à s’entrelacer.

« Les perroquets de la place d’Arezzo » marque un tournant dans l’œuvre de Schmitt, principalement connu jusque-là pour des textes plus courts comme « Oscar et la dame rose », « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran » ou « La Part de l’autre ». Le contexte de publication en 2013 teinte fortement le récit : le personnage de Zachary Bidermann, homme politique dont la carrière est ruinée par un scandale sexuel, fait directement écho à l’affaire DSK qui agitait alors l’actualité.

François Busnel dans L’Express le qualifie de « formidable encyclopédie de l’amour et des désirs, une ronde folle et farce ». Philippe Chevilly dans Les Échos souligne la générosité et l’audace du propos, tandis que La Libre Belgique note son aspect « amusant mais léger et caricatural ». Le choix d’ancrer l’intrigue à Bruxelles s’appuie sur un fait réel : la présence effective de perruches vertes à collier sur cette place, où elles construisent d’immenses nids dans les arbres.

L’ensemble constitue une satire sociale qui oscille entre légèreté et gravité. Si certains critiques déplorent des personnages parfois stéréotypés, la dimension encyclopédique de l’œuvre réussit à dresser un panorama des comportements amoureux du XXIe siècle, des plus conventionnels aux plus marginaux, sans jamais tomber dans le jugement moral.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 792 pages.