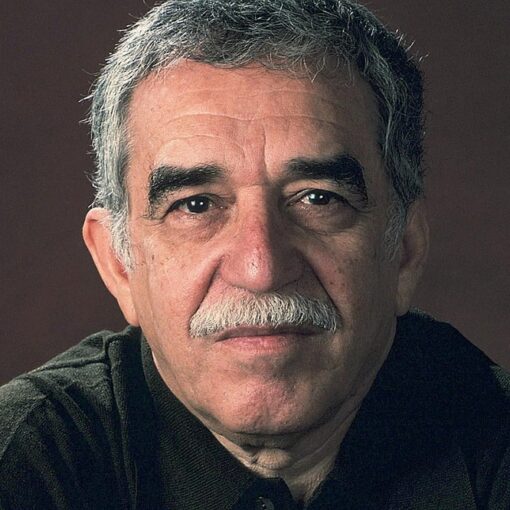

Chimamanda Ngozi Adichie est une écrivaine nigériane née le 15 septembre 1977 à Enugu, au Nigeria. Cinquième d’une famille igbo de six enfants, elle grandit à Nsukka où ses parents travaillent à l’université : son père comme professeur de statistiques et sa mère comme responsable administrative.

Après des études de médecine et pharmacologie au Nigeria, elle part aux États-Unis à 19 ans où elle étudie la communication et les sciences politiques. Elle obtient plusieurs diplômes, notamment à l’Eastern Connecticut State University et un master en création littéraire à l’université Johns-Hopkins.

Sa carrière littéraire démarre véritablement en 2003 avec son premier roman « L’hibiscus pourpre », salué par la critique. Son deuxième roman « L’autre moitié du soleil » (2006), qui traite de la guerre du Biafra, remporte le prestigieux Orange Prize for Fiction. « Americanah » (2013), son troisième roman majeur, connaît également un grand succès. Elle est aussi l’autrice d’essais féministes influents comme « Nous sommes tous des féministes » (2014).

Reconnue comme l’une des voix majeures de la littérature contemporaine, elle est particulièrement appréciée pour son style qui mêle influences occidentales et africaines, notamment de la culture igbo. Ses œuvres évoquent des thèmes comme la religion, l’immigration, le genre et la culture. Son discours TED « The Danger of a Single Story » (2009) sur les stéréotypes culturels est l’un des plus visionnés.

Mariée depuis 2009 au médecin nigérian Ivara Esege, avec qui elle a une fille née en 2016, elle partage sa vie entre les États-Unis et le Nigeria. Elle continue d’être une voix influente sur les questions de féminisme, d’identité culturelle et de justice sociale.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Americanah (roman, 2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Nigeria des années 1990, Ifemelu et Obinze s’aiment d’un amour absolu. Brillants étudiants issus de la classe moyenne de Lagos, ils partagent le même rêve : partir étudier aux États-Unis pour échapper à un pays paralysé par les grèves et la corruption. C’est finalement Ifemelu qui franchit le pas, laissant derrière elle Obinze qui compte la rejoindre dès que possible.

Les premiers mois aux États-Unis sont rudes pour la jeune femme. Sans argent et sans permis de travail, elle enchaîne les petits boulots. Surtout, elle se heurte à une réalité qu’elle n’avait jamais envisagée : aux yeux des Américains, elle est avant tout une femme noire. Une étiquette qui la poursuit jusque dans ses relations amoureuses, d’abord avec Curt, un riche homme blanc, puis avec Blaine, un universitaire afro-américain. Pendant ce temps, faute d’avoir pu rejoindre les États-Unis, Obinze vit un calvaire à Londres où, après l’expiration de son visa, il survit comme travailleur clandestin avant d’être expulsé.

Treize ans plus tard, Ifemelu est devenue une blogueuse à succès grâce à ses chroniques acides sur la question raciale vue par une « Noire non-américaine ». Pourtant, elle décide de rentrer au Nigeria où Obinze, devenu un riche homme d’affaires, vit avec femme et enfant. Dans un Lagos métamorphosé par l’argent et la mondialisation, les deux anciens amants se retrouvent enfin.

Autour du livre

À travers le parcours d’Ifemelu, « Americanah » interroge la notion même d’identité raciale. La protagoniste ne prend conscience d’être « noire » qu’en posant le pied sur le sol américain – une révélation qui structure ensuite toute sa perception du monde. Les observations acérées de son blog « Raceteenth » décortiquent avec ironie les comportements des Blancs comme des Noirs américains, révélant les nuances subtiles du racisme ordinaire masqué derrière le politiquement correct.

La question capillaire traverse le livre comme un fil conducteur symbolique : le choix de porter ses cheveux naturels ou de les défriser devient un acte politique pour les femmes noires. Le salon de coiffure africain de Trenton, où s’ouvre le récit, incarne ce carrefour culturel où s’entrechoquent les identités. Cette métaphore des cheveux permet d’aborder avec finesse les enjeux d’assimilation et de résistance culturelle.

« Americanah » déconstruit aussi le mythe du retour au pays natal. Les « Americanah » – ces Nigérians qui reviennent des États-Unis avec des affectations américaines – incarnent le paradoxe d’une génération prise entre deux mondes. Cette tension entre départ et retour, entre assimilation et préservation de soi, résonne particulièrement dans un monde globalisé où les questions d’identité et d’appartenance deviennent de plus en plus complexes.

Les critiques soulignent la lucidité du regard porté sur trois sociétés : le Nigeria en pleine transformation économique, les États-Unis d’Obama où persiste le racisme systémique, et l’Angleterre confrontée à l’immigration clandestine. Le New York Times classe « Americanah » parmi les 10 meilleurs livres de 2013, saluant sa capacité à disséquer l’expérience humaine universelle à travers le prisme des relations raciales. Le succès s’amplifie quand Beyoncé sample un discours de Chimamanda Ngozi Adichie dans sa chanson « ***Flawless », propulsant les ventes.

Plusieurs projets d’adaptation ont échoué malgré des noms prestigieux : d’abord un film avec Lupita Nyong’o et David Oyelowo produit par Brad Pitt, puis une série HBO Max en dix épisodes. En 2022, le livre se retrouve au cœur des débats sur la censure en étant banni des écoles du comté de Clay en Floride. Cette controverse souligne la persistance des tensions raciales qu’il dénonce. Le New York Times confirme sa portée en 2024 en le classant 27e meilleur livre du XXIe siècle.

Aux éditions FOLIO ; 704 pages.

2. L’autre moitié du soleil (roman, 2006)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Nigeria, années 1960. Deux sœurs jumelles issues de la bourgeoisie tracent leur chemin dans un pays qui vient d’obtenir son indépendance. Olanna, brillante universitaire, s’installe avec Odenigbo, un professeur engagé qui réunit chez lui l’intelligentsia locale. Kainene, plus pragmatique, dirige les entreprises de son père et noue une relation avec Richard, un Britannique féru d’art africain. Entre eux évolue Ugwu, jeune domestique de treize ans qui observe cette société en pleine mutation.

Car le pays s’enfonce bientôt dans la violence. Les Igbos, ethnie dont sont issues les jumelles, deviennent la cible de massacres. La région fait sécession sous le nom de République du Biafra. Mais le nouvel État, reconnaissable à son drapeau frappé d’un demi-soleil jaune, subit rapidement un blocus dévastateur. La famine décime la population. Les personnages doivent abandonner leur vie d’avant, fuir les bombardements, s’adapter à la précarité des camps de réfugiés. Le conflit met à l’épreuve leurs convictions, leurs relations, leur humanité même.

Autour du livre

La genèse de « L’autre moitié du soleil » prend racine dans la propre histoire de Chimamanda Ngozi Adichie, née sept ans après la guerre du Biafra qui a emporté ses deux grands-pères dans les camps de réfugiés. Cette ombre du passé, ce legs familial incompris, a nourri son besoin d’écriture. Le texte se construit autour d’une alternance temporelle entre le début et la fin des années 1960, créant un contraste saisissant entre l’euphorie post-indépendance et la descente aux enfers de la guerre.

La légitimité de la parole constitue l’un des enjeux majeurs du livre. À travers le personnage de Richard, journaliste britannique qui échoue à écrire sur le Biafra, surgit la question centrale : qui peut raconter cette histoire ? Cette réflexion trouve son écho dans les propos d’Adichie elle-même qui suggère qu’il est temps que « les Africains écrivent sur l’Afrique ». Le personnage d’Ugwu, qui passe du statut de jeune domestique à celui d’écrivain, incarne cette nécessité de se réapproprier son histoire.

Les scènes de discussion politique chez Odenigbo mettent en lumière les débats qui agitent le Nigeria post-colonial : la pertinence des frontières héritées de la colonisation, le choix entre tribalisme et nationalisme, le rôle des puissances occidentales. Ces questions résonnent d’autant plus fort qu’elles continuent, selon Adichie, à hanter le Nigeria contemporain. La romancière dénonce aussi avec force le traitement médiatique occidental du conflit, symbolisé par cette formule cinglante : « Cent morts noirs équivalent à un mort blanc ».

Salué dès sa sortie comme un texte majeur, « L’autre moitié du soleil » accumule les distinctions. Lauréat du Women’s Prize for Fiction en 2007, il est élu en 2020 meilleur livre des 25 ans d’existence de ce prix. La BBC l’inclut dans sa liste des « 100 romans qui ont façonné notre monde ». Chinua Achebe, figure tutélaire de la littérature nigériane, loue « le don des conteurs ancestraux » d’Adichie et son courage à affronter « l’horrifiante histoire de la guerre civile du Nigeria ». En 2014, le livre fait l’objet d’une adaptation cinématographique avec Chiwetel Ejiofor et Thandiwe Newton dans les rôles principaux.

La controverse n’épargne toutefois pas ce texte qui, en 2022, se trouve banni de plusieurs districts scolaires américains en raison de ses descriptions de violences et de scènes sexuelles. Cette censure illustre paradoxalement la puissance d’un récit qui refuse d’édulcorer la réalité historique et ses traumatismes.

Aux éditions FOLIO ; 672 pages.

3. L’hibiscus pourpre (roman, 2003)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Nigeria, années 1990. Kambili, quinze ans, vit avec son frère Jaja dans une demeure luxueuse d’Enugu sous l’autorité écrasante de leur père Eugene. Ce riche industriel catholique jouit d’une réputation sans tache : propriétaire du seul journal d’opposition du pays, il combat avec courage la dictature militaire et redistribue généreusement sa fortune aux plus démunis. Mais derrière les murs de sa maison, Eugene impose à sa famille un régime de terreur au nom de sa foi. Le moindre écart à ses principes religieux déclenche des châtiments d’une violence inouïe.

Un coup d’État force Eugene à envoyer ses enfants chez leur tante Ifeoma, professeure d’université qui élève seule ses trois enfants. Dans ce foyer modeste mais chaleureux, Kambili et Jaja découvrent avec stupeur qu’une autre vie est possible : on y rit, on y discute librement, on y écoute de la musique. Cette parenthèse enchantée bouleverse leurs certitudes. De retour chez leur père, ils ne peuvent accepter sa tyrannie comme autrefois. La rébellion couve, jusqu’au jour où Jaja refuse d’aller communier, acte d’émancipation qui précipite le drame.

Autour du livre

« L’hibiscus pourpre » met en scène la complexité des rapports entre religion, famille et société dans le Nigeria post-colonial. La force du texte réside dans la construction du personnage d’Eugene, figure paternelle à la fois admirable et terrifiante. Ce notable respecté pour sa générosité envers les pauvres et son courage politique cache, derrière les murs de sa demeure, un tyran domestique qui martyrise les siens au nom de sa foi catholique. Cette dualité saisissante illustre les séquelles du colonialisme : éduqué par les missionnaires européens, Eugene a totalement rejeté ses origines et sa culture ibo, allant jusqu’à renier son propre père resté fidèle aux croyances traditionnelles.

La narration portée par Kambili, adolescente de quinze ans, accentue l’oppression qui règne dans la maison familiale. Son regard grave et ses silences en disent plus long que les mots sur la violence quotidienne. Le contraste entre l’univers aseptisé d’Eugene et la maison joyeuse de Tatie Ifeoma prend alors toute sa dimension. Chez cette dernière, malgré la pauvreté, les discussions fusent, les rires éclatent et la religion se vit dans la joie plutôt que dans la contrainte.

Le Nigeria des années 1990 constitue bien plus qu’une toile de fond : les coups d’État, la corruption, les pénuries d’essence et les grèves universitaires tissent la trame du récit. Ce contexte politique instable pousse certains, comme Tatie Ifeoma, à s’exiler aux États-Unis, tandis que d’autres, comme Eugene, persistent à lutter sur place malgré les risques. Cette tension entre partir et rester traverse tout le livre.

Premier roman de Chimamanda Ngozi Adichie, écrit à l’âge de vingt-cinq ans pendant ses études universitaires américaines, « L’hibiscus pourpre » a reçu le Commonwealth Writers’ Prize for Best First Book en 2005. L’écrivain sud-africain J. M. Coetzee a salué la sensibilité et l’émotion qui se dégagent du texte. La maturité dont fait preuve Adichie impressionne d’autant plus qu’elle traite de sujets graves – l’intégrisme religieux, les violences domestiques, la corruption politique – sans jamais céder au pathos ni aux simplifications. Cette première œuvre annonce déjà les thèmes qui seront développés dans ses romans ultérieurs comme « L’autre moitié du soleil » et « Americanah ».

Aux éditions FOLIO ; 416 pages.

4. Nous sommes tous des féministes (essai, 2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Nous sommes tous des féministes » se compose d’un essai tiré d’une conférence TEDx et d’une nouvelle, deux textes qui se complètent pour dénoncer la condition des femmes. L’essai débute par un souvenir : adolescente au Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie se fait traiter de « féministe » par un ami qui considère ce terme comme une insulte. Cette anecdote est le point de départ d’une réflexion sur les discriminations quotidiennes que subissent les femmes : serveurs qui remercient systématiquement l’homme même quand la femme paye l’addition, impossibilité pour une femme seule de réserver une chambre d’hôtel sans être soupçonnée de prostitution, etc.

La nouvelle « Les Marieuses » relate l’histoire de Chinaza, une jeune Nigériane victime d’un mariage arrangé avec un Nigérian vivant aux États-Unis. Son mari, qui cache sa véritable situation professionnelle et son premier mariage avec une Américaine, tente de la transformer en parfaite épouse américaine. Il lui impose de changer de prénom, d’abandonner sa cuisine traditionnelle et de ne plus parler leur langue natale. Enfermée dans un appartement quasi vide, elle prend peu à peu conscience du piège qui s’est refermé sur elle.

Autour du livre

Ce manifeste a connu un retentissement international considérable. Le discours original TEDx a été visionné plus de huit millions de fois sur YouTube. Cette genèse confère au texte une oralité et une spontanéité qui renforcent son impact. Sans acrimonie ni agressivité, le propos défend une vision du féminisme accessible et inclusive, loin des clichés sur les « féministes arracheuses de soutiens-gorge et émasculatrices d’hommes ».

Les exemples tirés du quotidien nigérian – le serveur qui remercie l’homme pour le pourboire donné par la femme, l’impossibilité pour une femme seule de réserver une chambre d’hôtel – s’entrecroisent avec des observations sur la société américaine, créant un dialogue entre deux cultures qui partagent pourtant des schémas similaires de domination masculine. Cette mise en perspective internationale renforce la portée universelle du message.

La nouvelle « Les Marieuses » qui complète l’essai offre une illustration saisissante des thèmes abordés dans la première partie. Le texte frappe par sa brutalité réaliste dans sa description du mariage arrangé et de l’immigration. Le personnage de Nia, la voisine afro-américaine, apporte un contrepoint essentiel en incarnant une autre vision possible de l’émancipation féminine.

L’impact de ce manifeste dépasse largement le cadre littéraire. En Suède, le texte est distribué à tous les lycéens de seize ans comme outil pédagogique. La chanteuse Beyoncé reprend le slogan « We should all be feminists » dans sa chanson « ***Flawless », tandis que la maison Dior en fait un t-shirt emblématique sous l’impulsion de sa première directrice artistique femme, Maria Grazia Chiuri. Cette multiplication des supports de diffusion démontre la capacité du texte à toucher des publics variés, des cercles intellectuels à la culture populaire.

Le succès ne masque néanmoins pas certaines réserves : plusieurs critiques soulignent que le propos, bien qu’efficace, reste parfois en surface des problématiques évoquées. D’autres regrettent que la dimension afro-féministe ne soit pas davantage développée. Mais ces réserves n’entament pas la force d’un message qui continue de résonner plus de dix ans après sa première énonciation.

Aux éditions FOLIO ; 80 pages.

5. Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation féministe (essai, 2017)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Chère Ijeawele » prend la forme d’une longue lettre adressée par Chimamanda Ngozi Adichie à son amie qui vient d’avoir une fille. Cette dernière lui a demandé conseil pour élever son enfant « dans l’esprit du féminisme ». À travers quinze suggestions concrètes, l’écrivaine nigériane examine les situations quotidiennes auxquelles sont confrontés les parents d’une petite fille et propose des solutions pour déjouer les pièges du sexisme.

Le texte s’ouvre sur un postulat fondamental : chaque fille doit apprendre qu’elle compte autant qu’un garçon, sans condition ni restriction. De là découlent des recommandations pratiques : refuser les rôles de genre arbitraires, bannir les « parce que tu es une fille » de son vocabulaire, partager équitablement les tâches parentales, ne pas présenter le mariage comme un accomplissement, encourager l’autonomie intellectuelle et financière. L’autrice puise dans son expérience personnelle et dans la culture igbo pour illustrer ses propos, tout en soulignant que ces enjeux transcendent les frontières.

Cette lettre-manifeste ne se limite pas aux conseils d’éducation. Elle questionne aussi les mécanismes de reproduction des inégalités : le langage qui perpétue la domination masculine, la pression sociale qui pousse les femmes à se définir par rapport aux hommes, les traditions utilisées comme alibis pour justifier le statu quo.

Autour du livre

À l’origine simple message électronique rédigé pour une amie, « Chère Ijeawele » s’est d’abord diffusé sur Facebook en octobre 2016 avant d’être adapté en livre et publié en mars 2017. Cette genèse singulière confère au texte une spontanéité et une authenticité qui touchent directement le lecteur. Les quinze suggestions qui structurent ce manifeste s’enchaînent avec fluidité, portées par un ton à la fois intime et universel.

Si le texte s’ancre dans le contexte nigérian et la culture igbo, les situations décrites résonnent bien au-delà des frontières. Les stéréotypes de genre, la pression du mariage, l’inégale répartition des tâches domestiques : ces thématiques transcendent les particularismes culturels. Les exemples concrets tirés du quotidien rendent le propos accessible sans jamais tomber dans la simplification excessive. « Parce que tu es une fille ne sera jamais une bonne raison pour quoi que ce soit » : cette phrase emblématique illustre la clarté et la force du message.

La force de « Chère Ijeawele » réside dans son refus des dogmes et sa bienveillance. Le terme « suggestions » plutôt que « conseils » traduit cette approche non prescriptive. Chimamanda Ngozi Adichie reconnaît la complexité de l’éducation et admet que certaines propositions pourraient ne pas fonctionner. Cette humilité, combinée à une conviction profonde sur les principes fondamentaux de l’égalité, donne au manifeste une puissance particulière qui explique sa résonance internationale.

« Chère Ijeawele » a reçu le Grand Prix Héroïne Madame Figaro dans la catégorie Biographie/Document en 2017, confirmant sa capacité à toucher un large public par-delà le lectorat traditionnellement acquis aux thèses féministes. Cette reconnaissance institutionnelle souligne l’importance de ce texte qui renouvelle la réflexion sur l’éducation égalitaire.

Aux éditions GALLIMARD ; 84 pages.